Лабораторная работа 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО (ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО)

СОСТАВА ПОЧВЫ И ПОЧВООБРАЗУЮЩЕЙ ПОРОДЫ

Задание

Определить механический (гранулометрический) состав образца почвы методом раскатывания.

Материалы

1. Образец почвы в почвенном ящике.

2. Бланк описания образца почвы.

3. Фарфоровая ступка и пестик.

4. Мензурка или колба с водой.

5. Влажные салфетки для рук.

6. Полиэтиленовый (или бумажный) пакет для мусора.

Методика работы

1. Небольшое количество почвенного материала (объём одной чайной ложки), взятое из отдельного генетического горизонта (подгоризонта) образца почвы, очищается от посторонних предметов (веточки, стебли и корни трав, обломки камней, угольки и т.д.), аккуратно растирается в фарфоровой ступке до однородной рассыпчатой массы и смачивается водой из мензурки или колбы до густой вязкой (тестообразной) консистенции.

2. Полученная масса скатывается в шарик диаметром около 1,5–2 см.

3. Шарик раскатывается на более или менее ровной поверхности (стол, тетрадная поверхность, ладонь и т.д.) в шнур длиной около 5 см и равномерной толщиной около 4–5 мм.

4. Полученный шнур аккуратно сгибается в кольцо также на более или менее ровной поверхности (стол, тетрадная поверхность, ладонь и т.д.). Не допускается сгибание в кольцо пересохшего или переувлажнённого шнура: если шнур высох, то необходимо добавить немного воды и раскатать материал вновь, если он переувлажнённый – слегка обдуть его для испарения воды с поверхности.

5. По характеру раскатывания материала в шнур, его морфологии, наличию и густоте трещин на нём определяется принадлежность изучаемого почвенного материала к той или иной группе (подгруппе) механического состава (табл. 5).

6. Исходя из механического состава и опираясь на табл. 2 и 4, определяют общие особенности минералогического состава каждого генетического горизонта (подгоризонта). Эти выводы сопоставляются с выводами об особенностях минералогического состава, полученными при анализе окраски почвенного образца.

7. Отработанный почвенный материал не возвращается обратно в почвенный ящик, а удаляется в мусорное ведро или пакет.

Для надёжности определения механического состава и исключения случайного результата необходимо провести описанную процедуру на раскатывание не менее двух-трёх раз для одного и того же образца.

Итоговый результат по механическому составу каждого генетического горизонта (подгоризонта) вписывается простым карандашом в соответствующую графу бланка описания образца почвы.

8. Для механического анализа почва обычно подготавливается с использованием пирофосфата натрия. После этого довольно трудоёмкого процесса проводится расчёт результатов механического анализа. Полученные результаты записывают в табл. 6.

На основании полученных данных дают основное и дополнительное название почвы по гранулометрическому составу.

Чтобы дать основное название почвы, необходимо найти содержание физической глины или физического песка (табл.). В данном случае почва легкосуглинистая.

Дополнительное название почвы дают с учётом преобладающих фракций. Выделяют пять таких фракций: 1) гравелистую (3–1 мм); 2) песчаную (1–0,05 мм), включающую крупный, средний и мелкий песок; 3) крупнопылеватую (0,5–0,01 мм); 4) пылеватую (0,01–0,001 мм), включающую среднюю и мелкую пыль; 5) илистую (менее 0,001 мм). Находят две превалирующие фракции и добавляют их к основному названию почвы, причём фракцию, которая абсолютно преобладает, ставят на последнее место. Этим подчёркивают её доминирующее положение в почве.

Результаты механического анализа

Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по Н.А. Качинскому)

| Название почв по гранулометрическому составу | Содержание, % | |||||||||||||||||

| физической глины (частиц диаметром менее 0,01 мм) в почвах | физического песка (частиц диаметром более 0,01 мм) в почвах | |||||||||||||||||

| подзолистого типа | степного типа | солонцах и сильно солонцеватых | подзолистого типа | степного типа | солонцах и сильно солонцеватых | |||||||||||||

| Песок рыхлый | 0–5 | 0–5 | 0–5 | 100–95 | 100–95 | 100–95 | ||||||||||||

| Песок связный | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 95–90 | 95–90 | 95–90 | ||||||||||||

| Супесь | 10–20 | 10–20 | 10–15 | 90–80 | 90–80 | 90–85 | ||||||||||||

| Суглинок лёгкий | 20–30 | 20–30 | 15–20 | 80–70 | 80–70 | 85–80 | ||||||||||||

| Суглинок средний | 30–40 | 30–45 | 20–30 | 70–60 | 70–55 | 80–70 | ||||||||||||

| Суглинок тяжёлый | 40–50 | 45–60 | 30–40 | 60–50 | 55–40 | 70–60 | ||||||||||||

| Глина лёгкая | 50–65 | 60–75 | 40–50 | 50–35 | 40–25 | 60–50 | ||||||||||||

| Глина средняя | 65–80 | 75–85 | 50–65 | 35–20 | 25–15 | 50–35 | ||||||||||||

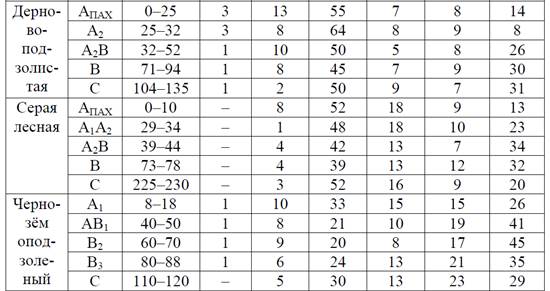

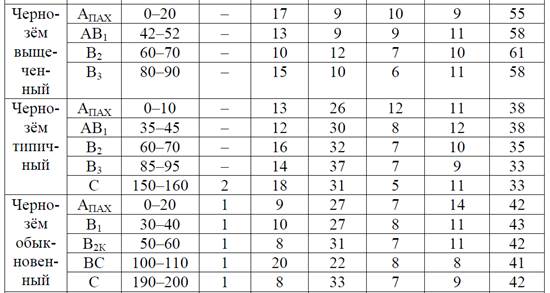

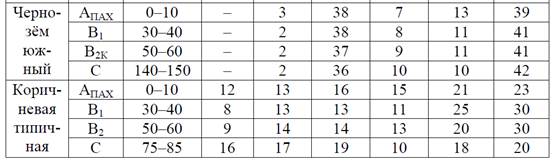

| Глина тяжёлая | > 80 | > 85 | > 65 | По результатам механического анализа находят гранулометрический показатель структурности почвы, с помощью которого можно оценить потенциальную способность почвы к оструктуриванию. Механические элементы при этом разделяют на активные, принимающие участие в процессах коагуляции и отличающиеся цементирующей способностью, и пассивные, участвующие в структурообразовании как пассивный материал. В почвах с высоким содержанием гумуса (тёмно-серые лесные и тёмно-каштановые почвы, чернозёмы) активное участие в структурообразовании принимают фракции ила и мелкой пыли. В почвах малогумусных (подзолистых и дерново-подзолистых, светло-серых лесных и светло-каштановых) активна только илистая фракция. Исходя из этого гранулометрический показатель структурности гумусированных почв определяется по формуле где a – содержание ила, %; b – содержание мелкой пыли, %; с – содержание средней и крупной пыли, %. Гранулометрический показатель структурности для малогу-мусных почв вычисляется по формуле где a – содержание ила, %; b – содержание мелкой пыли, %; с – содержание средней и крупной пыли, %. Чем выше значение величины Р, тем больше потенциальная способность почвы к оструктуриванию. 9. Используя данные табл. 8, выполнить следующие задания: а) дать основное и дополнительное название почвы по гранулометрическому составу; б) проанализировать характер изменения гранулометрического состава по профилю почвы; в) определить потенциальную способность почвы к оструктуриванию; г) дать агроэкологическую оценку гранулометрического состава почвы. Гранулометрический состав почв разных типов (по А.И. Саталкину, А.А. Лазареву, Н.П. Панову и др.) Контрольные вопросы 1.Что такое механические элементы почвы? На какие фракции они подразделяются? 2.Что такое механический состав почвы, от чего он зависит? 3.Что такое «физический песок» и «физическая глина»? 4.Для чего необходимо знать механический состав почвы? 5.Каковы особенности каменистых почв? 6.В чём особенности механических элементов почвы, относящихся к физическому песку? 7.Каковы особенности механических элементов почвы, относящихся к физической глине? 8.В чём заключаются полевые (органолептические) методы определения гранулометрического состава почвы? 9.В чём заключается механический анализ гранулометрического состава почвы? 10.Какие почвы называются тяжелыми и почему? 11.Какие почвы называются легкими и почему? 12.Какие почвы более пористые? 13.Какие почвы более плотные 14.Перечислите разновидности почв по механическому составу. 15.Какие почвы называют «теплыми», какие «холодными» и почему? 16.Какие почвы более влагопроницаемы и почему? 17.Какие почвы лучше удерживают влагу и почему? 18. Как влияет механический состав на водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почв? 19. Какие почвы в наибольшей мере подвержены водной, ветровой эрозии? 20.На каких почвах больше вероятность вымывания элементов минерального питания и почему? 21.Какие почвы дольше прогреваются весной и по какой причине? Источник лабороторные по почве. Практикум по почвоведению Семей2014 удк 338. 24 339. 138 758 ббк 85. 9 Ж 77 Жанадилов А. Ю. Практикум по почвоведению Семей, 2014. 87 с

|

С этим файлом связано 2 файл(ов). Среди них: лабороторные по почве.docx, patent-2538895.pdf. С этим файлом связано 2 файл(ов). Среди них: лабороторные по почве.docx, patent-2538895.pdf.  Показать все связанные файлы Подборка по базе: Лабораторный практикум.doc, 4 практикум .docx, Лаб практикум Электронный бизнес.pdf, Реакции алкилирования и ацилирования в органическом практикуме.p, Криминология. Практикум 15.doc, Решенный практикум.docx, Чазова Т.Ю. ПРАКТИКУМ по курсу.pdf, Тематика Уголовно-процес-ое право- Практикум 2-ВПД для групп 129, Психологический практикум.docx, 4. Практикум ФизХимметоды.pdf Показать все связанные файлы Подборка по базе: Лабораторный практикум.doc, 4 практикум .docx, Лаб практикум Электронный бизнес.pdf, Реакции алкилирования и ацилирования в органическом практикуме.p, Криминология. Практикум 15.doc, Решенный практикум.docx, Чазова Т.Ю. ПРАКТИКУМ по курсу.pdf, Тематика Уголовно-процес-ое право- Практикум 2-ВПД для групп 129, Психологический практикум.docx, 4. Практикум ФизХимметоды.pdf Тема: Гранулометрический состав почвы. взаимодействием и динамикой) четырех фаз вещества почвы: твердой, жидкой, газооб- разной и живой (почвенной биоты). К физическим свойствам почвы относятся грану- лометрический состав, структура, водные, воздушные, тепловые, общие физические и физико-механические свойства. Во многом эти свойства почвы являются ее вновь при- обретенными, новыми, прогрессивными по сравнению со свойствами горных пород, из которых она образуется. Физические свойства почвы оказывают большое влияние на развитие почвообразовательного процесса, плодородие почвы и условия обитания поч- Исследование физических свойств имеет большое значение для производственной оценки (бонитировки) почвы. Физические свойства почвы необходимо учитывать при определении системы ее обработки, мероприятий по улучшению ее свойств (мелиора- ции), противоэрозионных мероприятий. Данные лабораторных анализов физических свойств почвы используются при строительстве зданий, инженерных сооружений, в В ходе практических занятий студенты должны освоить выполнение анализов ос- новных физических свойств почвы, уметь проводить агрономическую оценку этих свойств. классификации и методах лабораторного определения, освоить метод Рутковского. Гранулометрический состав – важнейшая характеристика почвы. От него зависят практически все свойства и, в целом, плодородие. Почти все морфологические свойства почвы определяются ее гранулометрическим составом, поэтому его изучение в поле и лаборатории является самым необходимым этапом исследования почвы как природно- го тела. Кроме того, гранулометрический состав почв определяет их физические, вод- но-физические и физико-механические свойства: водопроницаемость, влагоемкость, пористость, усадка и набухание, воздушный и тепловой режим и др. Знание грануло- метрического состава важно при определении производственной ценности почвы, спо- собов обработки, сроков полевых работ, нормы удобрений, размещения сельскохозяй- ственных культур и т.д. Гранулометрический состав представляет собой соотношение в почве твердых частиц различного размера. В почве механические элементы агрегированы в структур- ные отдельности, поэтому гранулометрический состав изучают после разрушения поч- венных агрегатов физическими (растирание, кипячение) или химическими методами. Механические элементы почвы классифицируют по размеру. Так, частицы размером менее 1 мм называют м е л к о з е м о м . Мелкозем образует основную массу почвы. Час- тицы крупнее 1 мм носят название с к е л е т а почвы. Его участие в почвообразовании невелико, наоборот, скелетные почвы обладают рядом неблагоприятных агрофизиче- ских свойств. Кроме того, принято выделять группу частиц мельче 0,01 мм – ф и з и ч е — с к у ю г л и н у и группу частиц крупнее 0,01 мм – ф и з и ч е с к и й п е с о к . Эти подраз- деления гранулометрического состава довольно условны, почвенно-генетическое и классификационное значение имеет более дифференцированное выделение групп час- тиц – ф р а к ц и й г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о с о с т а в а (табл. 2). Классификация механических элементов почв (по Н.А. Качинскому)

Классификация грунтов по механическому составу (по В.В. Охотину) нее 0,005 мм 0,005-0,25 мм 0,25-2 мм (глина) (пыль) (песок) Тяжелая глина >60 — — Пылеватая глина 30-20 Больше, чем каждой из двух других фракций Тяжелый суглинок 30-20 — Больше, чем пылеватых Пылеватый тяжелый 30-20 Больше, чем пылева- Средний суглинок 20-15 — Больше, чем пылеватых Пылеватый средний 20-15 Больше, чем песчаных — Легкий суглинок 15-10 — Больше, чем пылеватых Пылеватый легкий 15-10 Больше, чем песчаных — Тяжелая супесь 10-6 Больше, чем пылеватых Пылеватая тяжелая 10-6 Больше, чем песчаных — Легкая супесь 6-3 — Больше, чем пылеватых 0,05 мм), пыли (0,05-0,001 мм), ила ( Лабораторная работа №4 Тема: Определение гранулометрического состава почв пирофосфатным методом. Н.А. Качинского с подготовкой почвы к анализу пирофосфатным методом по С.И. Долгову и А.И. Личмановой) Метод основывается на зависимости, существующей между скоростью падения частицы (в столбе жидкости) и ее диаметром. После взмучивания суспензии почвы в мерном цилиндре через определенные промежутки времени с разной глубины отбира- ют пипеткой пробы почвенной суспензии и после их высушивания определяют содер- жание механических элементов. Порядок работы вешивают 10 г (с точностью до 0,01 г) и помещают в фарфоровую чашку диаметром 10- 12 см. Наливают в стаканчик 4%-ный раствор пирофосфата натрия: для некарбонатных, незасоленных, незагипсованных почв легкого гранулометрического состава берут 5 см3 раствора на 10 г почвы, для тяжелосуглинистых, глинистых и карбонатных почв – 10 см3, для засоленных и загипсованных 20 см3. Если используются цилиндры объемом 500 см3, то навеску почвы и количество пирофосфата натрия уменьшают вдвое. 2. Почву в фарфоровой чашке смачивают раствором пирофосфата до тестообраз- ного состояния и осторожно растирают пестиком с резиновым наконечником в течение 10 минут. Выливают в чашку с почвой остаток раствора пирофосфата, добавляют дис- тиллированную воду, размешивают и переносят в литровый цилиндр через сито с от- верстиями 0,25 мм, вставленное в стеклянную воронку. Размешивание с добавлением новых порций воды продолжают до тех пор, пока вся почва не окажется перенесенной в мерный цилиндр. Объем суспензии в цилиндре доводят дистиллированной водой до 1 3. Песок на сите промывают дистиллированной водой в цилиндр до тех пор, пока из-под сита не пойдет прозрачная вода. Перевернув сито, песок смывают водой в фар- форовую чашку, из которой путем декантации без потерь песок переносят в сушильный стаканчик. Избыток воды из стаканчика сливают, остаток выпаривают на электроплит- ке (не доводя до кипения), затем – высушивают в сушильном шкафу при 105 оС до по- стоянной массы. Стаканчик охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Рассчитывают со- держание крупного и среднего песка. 4. Суспензию в цилиндре взбалтывают мешалкой (быстрые движения вверх и вниз) в течение 1 мин и записывают время конца помешивания. Если мерный цилиндр закрывается пробкой, то взбалтывание суспензии производят десятикратным перевора- чиванием цилиндра вверх дном и обратно. Далее приступают к отбору проб суспензии пипеткой объемом 25 см3. Всего отбирают 4 пробы. Глубину отбора и интервалы вре- мени определяют, исходя из данных табл. 5. Сроки и глубины взятия проб пипеткой Плотность № Диаметр Глубина Время отстаивания при температурах, оС твердой пробы частиц, погружения фазы поч- мм менее пипетки, см 15 20 25 1 0,05 25 149 с 132 с 117 с 2,4 2 0,01 10 24 мин 51 с 21 мин 59 с 19 мин 33 с 3 0,005 10 1 ч 39 мин 1 ч 28 мин 1 ч 18 мин 4 0,001 7 29 ч 00 мин 25 ч 28 мин 22 ч 49 мин 1 0,05 25 139 с 123 с 109 с 2,5 2 0,01 10 23 мин 12 с 20 мин 31 с 18 мин 15 с 3 0,005 10 1 ч 33 мин 1 ч 22 мин 1 ч 13 мин 4 0,001 7 27 ч 04 мин 23 ч 56 мин 21 ч 17 мин 1 0,05 25 130 с 115 с 103 с 2,6 2 0,01 10 21 мин 45 с 19 мин 44 с 17 мин 06 с 3 0,005 10 1 ч 27 мин 1 ч 17 мин 1 ч 08 мин 4 0,001 7 25 ч 22 мин 22 ч 26 мин 19 ч 57 мин 1 0,05 25 123 с 109 с 97 с 2,7 2 0,01 10 20 мин 28 с 18 мин 06 с 16 мин 06 с 3 0,005 10 1 ч 21 мин 1 ч 12 мин 1 ч 05 мин 4 0,001 7 23 ч 53 мин 21 ч 07 мин 18 ч 48 мин плотность твердой фазы почвы. Для этого ее определяют заранее , или поль- зуются ориентировочными оценками, приведенными в табл. 6. Плотность твердой фазы различных типов почв Глубина, см Типы почв Легкие Подзолистые Черноземы Черноземы Каштановые всех типов и серые лес- обыкновенные южные 0-20 2,60-2,65 2,60 2,40 2,55 2,60 20-40 2,65 2,65 2,50 2,60 2,65 40-100 2,65 2,70 2,65 2,65 2,70 100 2,65 2,70 2,70 2,70 2,75 торожно опускают ее на заданную глубину. Засасывание проб в пипетку проводят в те- чение 20-30 с. Для первой пробы с диаметром частиц менее 0,05 мм время, затраченное на ее взятие, может отразиться на точности анализа, поэтому пробу следует начинать брать на 10 с раньше и заканчивать на 10 с позже времени, указанного в табл. 5. 6. Взятую пробу выпаривают на электрической плитке, высушивают в сушиль- ном шкафу при 105 оС до постоянной массы и взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,001 г. 7. Расчет массы проб, а также их процентного содержания ведут, занося данные в Форма записи результатов взвешивания и расчета содержания частиц Показатели Крупный и Проба 1-0,25 0,05 0,01 0,005 0,001 Масса стаканчика, г Масса стаканчика с пробой, г Объем взятой пробы, мл Содержание крупного и среднего песка (1-0,25 мм) вычисляют по формуле: где nПк, ср – количество крупного и среднего песка, %; m1 – масса частиц, оставшихся на сите, г; m – навеска почвы, взятая для анализа, г; КГ – коэффициент пересчета на абсолютно сухую почву. Содержание частиц первой пробы вычисляют по формуле: m1 ⋅ V ⋅ 100 ⋅ К Г m1 – масса первой пробы, г; V – объем суспензии в цилиндре, см3; M – навеска почвы, взятая для анализа, г; КГ – коэффициент пересчета на сухую почву. По этой же формуле рассчитывают содержание частиц второй, третьей и четвер- той проб (n2, n3, n4). Содержание крупной пыли (0,05-0,01 мм) находят путем вычитания n1-n2; средней пыли (0,01-0,005 мм) – n2-n3; мелкой пыли (0,005-0,001 мм) – n3-n4; содержание ила равно содержанию частиц четвертой пробы (n4). Содержание мелкого песка (0,25-0,05 мм) находят по разности: nПм = 100-(nПк, ср+n1) В связи с тем, что масса растворенного пирофосфата натрия участвует во всех взвешиваниях суспензии, она соответственно увеличивает разницу между массами сус- пензии и воды. Эта масса пирофосфата натрия не сказывается на расчете содержания промежуточных фракций (0,05-0,01 и 0,01-0,005 мм), но ее нужно вычесть из массы глинистых частиц, определяемых в последней пробе суспензии. Поэтому при подсчетах из массы фракции Лабораторная работа №5 Источник ➤ Adblockdetector |