Гранулометрический состав серых лесных почв таблица

Серые лесные

Seryije lesnyye

Grey forest

WRB, 2006. Greyic Phaeozems

FAO, 1988. Haplic Greyzems

Имеют профиль: А1—А1A2(A2B)—Bt—BtC(BtCca)—C

Дифференцированы менее четко, чем светло-серые; отличаются от последних более темным и мощным (15–25 см) гумусовым горизонтом. Горизонт А1 серого цвета, зернистый; оподзоленный горизонт (А1А2 или А2В) выражен по структуре и цвету менее отчетливо, чем в светло-серых почвах — мелкоореховатый с белесой присыпкой и гумусовыми глянцевыми пленками на гранях структурных отдельностей (в «островных» лесостепях Средней Сибири эти пленки, как правило, отсутствуют). Карбонаты отмечены ниже 1 м в виде журавчиков и мучнистых пятен.

Реакция верхних горизонтов слабокислая и кислая, наиболее кислая в иллювиальном горизонте. Содержание гумуса в гумусовом горизонте 4–8%. Гумус гуматный с преобладанием гуминовых кислот II фракции (связанной с Са), количество которой с глубиной часто возрастает. В гумусовом горизонте отчетливо проявляется накопление поглощенных оснований. По гранулометрическому и валовому составу характерна элювиально-иллювиальная дифференциация, но менее четкая, чем в светло-серых лесных почвах.

Формируются в зоне широколиственных и мелколиственных лесов и в лесостепи.

| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов | Гумус | Общий азот | C/N | pH солевой |

| см | % | |||||

| A1 | 0-20 | 0-10 | 4.3 | 0.21 | 12 | 6.0 |

| B1 | 20-40 | 20-30 | 3.0 | 0.15 | 12 | 6.3 |

| B2 | 40-70 | 40-50 | 1.3 | 0.07 | 11 | 6.3 |

| B3 | 70-115 | 80-90 | 0.6 | 0.03 | 12 | — |

| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов | Подвижные | ||

| фосфор | калий | азот | |||

| см | мг/100 г почвы | ||||

| A1 | 0-20 | 0-10 | 4.4 | 5.4 | 6.2 |

| B1 | 20-40 | 20-30 | 6.1 | 5.4 | 7.0 |

| B2 | 40-70 | 40-50 | 7.2 | 5.4 | 5.2 |

Катионообменные свойства и кислотность

| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов | ЕКО | Обменные основания | Насыщенность, % | Гидролитическая Кислотность | |

| Ca 2+ | Mg 2+ | ||||||

| см | ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||

| A1 | 0-20 | 0-10 | 27.6 | 20.3 | 2.1 | 81 | 5.2 |

| B1 | 20-40 | 20-30 | 23.6 | 18.9 | 1.8 | 88 | 2.9 |

| B2 | 40-70 | 40-50 | 20.5 | 16.4 | 1.6 | 88 | 2.5 |

| B3 | 70-115 | 80-90 | 15.2 | 12.3 | 1.2 | 89 | 1.8 |

| C | 115-130 | 120-130 | — | 9.4 | — | — | — |

Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %

| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов | Размер частиц, мм | ||||||

| см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | 3 | |||

| A1 | 0-20 | 0-10 | 1.22 | 2.43 | 50 | ||||

| B1 | 20-40 | 20-30 | 1.25 | 2.48 | 49 | ||||

| B2 | 40-70 | 40-50 | 1.36 | 2.52 | 46 | ||||

| B3 | 70-115 | 80-90 | 1.50 | 2.57 | 42 | ||||

| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов | Полная влагоемкость, % |

| см | |||

| A1 | 0-20 | 0-10 | 49 |

| B1 | 20-40 | 20-30 | 49 |

| B2 | 40-70 | 40-50 | 46 |

| B3 | 70-115 | 80-90 | 42 |

* Агрохимическая характеристика почв СССР (районы Центральной черноземной полосы и Молдавский ССР). М., 1963. С. 15-26.

Источник

Особенности гранулометрического состава серых лесных почв лесостепной зоны Зауралья

Рубрика: Сельское хозяйство

Дата публикации: 07.12.2016 2016-12-07

Статья просмотрена: 1301 раз

Библиографическое описание:

Ерёмин, Д. И. Особенности гранулометрического состава серых лесных почв лесостепной зоны Зауралья / Д. И. Ерёмин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27 (131). — С. 212-214. — URL: https://moluch.ru/archive/131/36335/ (дата обращения: 11.12.2021).

Гранулометрический состав оказывает большое влияние на почвообразовательный процесс, с момента формирования почвы и до настоящего времени. Такие важнейшие свойства как водно-физические, физико-механические, воздушные и тепловые формируются под действием гранулометрического состава [1,2]. Поэтому изучение динамики элементов плодородия возможно только при детальном анализе гранулометрического состава почв. Этот показатель напрямую зависит от почвообразующих пород. Именно они передают «по наследству» особенности гранулометрического состава современным почвам.

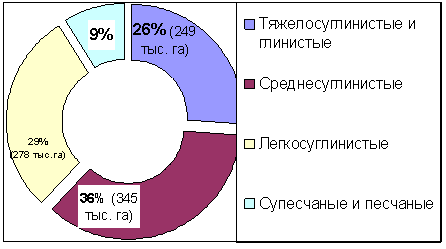

Серые лесные почвы в Тюменской области, как отмечал Л. Н. Каретин, по площади занимают второе место, уступая подзолистым и занимают 6,3 % территории юга нашего региона, что составляет 889 тыс. гектар [3]. Распределение по подтипам происходит следующим образом: светло-серые составляют 18 %; серые лесные — 42 и темно-серые 40 %. Последний подтип наиболее распространен в лесостепной зоне и активно используется в сельском хозяйстве, наряду с черноземами [4,5]. Среди серых лесных почв преобладают суглинистые разновидности, их площади представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение серых лесных почв юга Тюменской области по гранулометрическому составу [3]

В исследуемых почвах наибольшее распространение получили среднесуглинистые иловато-песчаные разновидности (табл. 1,2,3). Преобладающей в составе гранулометрических фракций является крупная пыль, что свидетельствует, о формировании этих почв на лёссовидных суглинках. В наименьшем количестве представлены фракции крупного, среднего и мелкого песка. Следует так же отметить невысокое содержание фракции средней пыли, наиболее неблагоприятной в агрономическом отношении, не обладающей свойствами песка и в тоже время являющейся малоактивной при образовании почвенной структуры. Ее содержание не превышает 12 %.

Гранулометрический состав светло серой лесной осолоделой почвы

Горизонты

Глубина, см

Содержание фракций,%

Источник

Гранулометрический состав

Гранулометрическим составом почв и пород называется относительное содержание в почве механических элементов или фракций.

Механические элементы почвы (элементарные почвенные частицы) — это обособленные осколки горных пород, минералов, кристаллов, а также аморфных соединений, все элементы которых находятся в химической взаимосвязи. Частицы, близкие по размерам, объединяют во фракции. Различают следующие типы механических элементов: минеральные, органические и органоминеральные.

Сумму всех механических элементов почвы размером меньше 0,01 мм называют физической глиной, а больше 0,01 мм – физическим песком, кроме того, выделяют мелкозем, в который входят частицы менее 1 мм, и почвенный скелет – частицы больше 1 мм (Классификация механических элементов по размеру).

| Наименование ЭПЧ | Диаметр ЭПЧ, мм | Группы ЭПЧ | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Камни | >3 | Крупнозём (скелет почвы, хрящ) | ||||||

| Гравий | 3—1 | |||||||

| Песок | крупный | 1—0,5 | Физический песок >0,01 мм | Мелкозем | ||||

| средний | 0,5—0,25 | |||||||

| мелкий | 0,25—0,05 | |||||||

| Пыль | крупная | 0,05—0,01 | ||||||

| средняя | 0,01—0,005 | Физическая глина Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по Н.А. Качинскому) | Краткое название по гранулометрическому составу | Содержание физической глины | ( 80 >85 | >65 | | ||

По этой классификации основное наименование по гранулометрическому составу производится по содержанию физического песка и физической глины и дополнительное – с учетом других преобладающих фракций. Например, дерново-подзолистая почва содержит (в процентах): физической глины 28,1, песка 37,0, крупной пыли 34,9, средней и мелкой пыли 16, ила 12,1. Основное наименование гранулометрического состава этой почвы – легкосуглинистая, дополнительное – крупнопылевато-песчаная. Дополнительное, уточняющее, название, как видим из примера, дается по двум преобладающим фракциям, из которых главной по величине является та, что стоит в определении на последнем месте.

Классификация составлена с учетом генетической природы почв, способности их глинистой фракции к агрегированию, что зависит от содержания гумуса, состава обменных катионов, минералогического состава. Чем выше эта способность, тем слабее проявляются глинистые свойства при равном содержании физической глины. Поэтому степные почвы, красноземы и желтоземы, как более структурные, переходят в категорию более тяжелых почв при большем содержании физической глины, чем солонцы и почвы подзолистого типа.

Источник

Серые лесные почвы

| КиДПР | Дерново-подзолистые / Серые / Темно-серые |

| WRB | Albic LUVISOLS / Grey-Luvic PHAEOZEMS |

| Площадь | 1,8% |

Условия формирования

Серые лесные почвы формируются в южной части лесной зоны и в лесостепи под травянистыми широколиственными лесами в Европейской России и мелколиственными лесами в Сибири на глинистых и суглинистых отложениях различного генезиса преимущественно лёссовидных, как карбонатных, так и бескарбонатных, а также в южных горных системах (Северный Кавказ, Южный Урал, Алтай, Забайкалье).

Морфологическое строение профиля

О – А – АЕL – (ЕLВt) – Вt – ВtС(са) – С(са)

Профиль почв состоит из лесной подстилки О мощностью 1–2–5 см; гумусово-аккумулятивного горизонта А серого или темно-серого цвета, комковато-порошистой или зернистой структуры мощностью 10–30 см; гумусово-элювиального горизонта АЕL белесовато-серой окраски за счет белесой присыпки, комковато-плитчатой или ореховато-комковатой с признаками горизонтальной делимости структуры; переходного горизонта ЕLВt темно-бурого с белесой присыпкой, мелкоореховатого; текстурного горизонта Вt бурой окраски, ореховато-призматической структуры с хорошо выраженными по граням структурных отдельностей иллювиальными темно-серыми глянцевитыми гумусово-глинистыми пленками. Ниже, в горизонте ВtС, при переходе в почвообразующую породу окраска светлеет, структура становится призмовидной. В нижней части профиля (на глубине 120–200 см) возможно присутствие карбонатов в виде прожилок и твердых конкреций (журавчиков).

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Кислотный гидролиз минералов

- Лессиваж

- Декарбонатизация — необязательный процесс

Хозяйственное использование

Серые лесные почвы широко используются в земледелии. На них выращивают зерновые культуры, кукурузу, свеклу, картофель и др. Наиболее плодородны темно-серые почвы. Серые и светло-серые в большей степени требуют внесения органических и минеральных удобрений, известкования, углубления пахотного слоя. Весьма актуальна борьба с эрозией.

Аналитическая характеристика серой лесной почвы [247, 257]

Свойства

Серые лесные почвы характеризуются кислой или слабокислой реакцией верхней части профиля и нейтральной или слабощелочной — нижней. Емкость поглощения колеблется от 10–15 до 25–45 ммоль (экв.)/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 60–95%. Содержание гумуса в горизонте А 3–8 (12)% при отношении Сгк/Сфк от 1 до 1,3, характерно расширение этого отношения в горизонтах АЕL или ЕLВt благодаря увеличению доли гуминовых кислот, связанных с кальцием; ниже гумус становится фульватным. Профиль почв отличается ясной элювиально-иллювиальной дифференциацией по распределению ила и полуторных оксидов. В зависимости от интенсивности гумусирования и выраженности признаков элювиально-иллювиальной дифференциации профиля тип серых лесных почв разделяется на три подтипа: светло-серые, серые и темно-серые лесные почвы. В ряду почв светло-серые — серые — темно-серые увеличиваются мощность гумусового горизонта, содержание гумуса в нем и доля гуминовых кислот в составе гумуса, убывают признаки оподзоленности и ослабляется степень элювиально-иллювиальной дифференциации профиля, уменьшается кислотность, повышается емкость катионного обмена и степень насыщенности основаниями.

Почвенная катена. Зона серых лесных почв. Мещёвское ополье. Калужская область [254]

Микроморфологическая характеристика

А Гумус присутствует в составе темноокрашенной изотропной гумусово-глинистой плазмы. Значительно участие копролитов в составе агрегатов. Облик растительных остатков свидетельствует о высокой активности разных функциональных групп почвенной биоты. Плазма изотропна, признаки миграции выражены слабо: редкие вокругскелетные или околопоровые обособления, слабая неоднородность в распределении скелетных зерен.

АЕL Неоднородно окрашен, имеет сложную структурную организацию. Состоит из зернисто-мелкоореховатых или зернисто-комковатых структурных отдельностей, собранных в горизонтально ориентированные агрегаты. Верхний структурный уровень — плитчатые, листовато-плитчатые отдельности. Микроструктуры слоеватые или изометричные. Агрегированность средняя. Проявляются участки с анизотропной глинистой плазмой (чешуйчатого строения), сохраняются гумусово-железистые сегрегации. На периферии некоторых агрегатов определяются скелетаны, соответствующие морфологической «присыпке».

Bt Горизонт сероватого или коричневатого оттенка, с выраженнной мелко- и среднеореховатой структурой. Обилие глинистых и гумусово-глинистых кутан, субкутан. Плазма анизотропна, имеет чешуйчатое, вокругскелетное, реже волокнисто-чешуйчатое строение. Основная масса слабо агрегирована. Поры упаковки сочетаются с каналовидными и камерами. Возможны хлопьевидные железистые образования.

ВtС В микростроении проявляются элементы породных микростроений (в основной массе и ее тонкодисперсной компоненте) и признаки современной аккумуляции карбонатов. Агрегированность выражена слабо, поры немногочисленны, частично заполнены глинистыми кутанами. Строение глинистой плазмы преимущественно наследуется от породы. Карбонаты присутствуют в виде рассеянных зерен мелкокристаллического кальцита или околопоровых микрокристаллических кальцитан [46, 253].

Профильное распределение основных групп глинистых минералов

Серые лесные почвы чаще всего имеют элювиально-иллювиальное распределение илистой фракции. Элювиальные горизонты по сравнению с нижележащими характеризуются повышенным содержанием иллита и каолинита, вниз по профилю возрастает количество смектитовых минералов.

Гель-хроматограмма гуминовых веществ

Молекулярно–массовое распределение системы гуминовых кислот серых лесных почв отражает более высокую степень трансформации органических остатков в ходе гумификации по сравнению лесными почвами таежной зоны. На фоне снижения содержания протогуминовых веществ и лигноподобных соединений начинают доминировать «зрелые» гуминовые кислоты. Молекулы гуминовых кислот характеризуются высоким содержанием углерода (до 55%) и значительной долей ароматических фрагментов в составе молекул. В составе молекул практически отсутствуют алифатические фрагменты полисахаридов и белков, источником которых являются органические остатки.

В.В. Демин, Ю.А. Завгородняя

- Серые лесные почвы, масштаб 1:60 000 000

Источник