Гребни винограда как удобрение

§ 42. Использование виноградной выжимки

В зависимости от применяемой технологии виноделия выжимка бывает перебродившая, полученная после прессования перебродившей мезги или сброженная при хранении, и небродившая (свежая, сладкая), т. е. поступившая непосредственно из пресса после прессования свежего винограда. Выжимка различается по цвету: белая и красная.

Весовое соотношение составных частей в выжимке (кожицы, семян, гребней, сока) колеблется в зависимости от сорта винограда, степени зрелости, района произрастания, метеорологических условий года и от того, как и на каких прессах производилось прессование. Обычно в выжимке, полученной с гидравлических прессов и прессов непрерывного действия, содержится от 30 до 40% неотжатого сусла. Выход выжимки (без гребней) при использовании прессов непрерывного действия составляет 9-10%, гидравлических — 12%; выход гребней составляет 2,5-5%.

В сладкой выжимке содержится в среднем около 0,7% виннокислых соединений и около 5% сахара по отношению к весу выжимки. В выжимке из винограда южных районов (Крым) количество виннокислых соединений составляет 1-1,2%, а из заизюмленного винограда — 2%. В перебродившей выжимке из красного винограда содержание виннокислых соединений в среднем составляет 0,9%. В сброженной выжимке в зависимости от ее качества содержится 2-5% спирта.

Переработка сброженной выжимки

Сброженную выжимку необходимо перерабатывать сразу после получения, так как при хранении она быстро теряет спирт и винную кислоту. Из выжимки сначала отгоняют спирт, а затем вторично кипятят ее и из барды осаждают виннокислую известь.

Получение спирта. Спирт из перебродившей выжимки извлекают на специальных перегонных аппаратах. В настоящее время широко используют саморазгружающиеся 3-кубовые перегонные установки УПК-58-02 производительностью 3 дал а/а в час * . При выкурке спирта из выжимки сначала наливают в перегонные кубы воду (1-2 дал) так, чтобы она покрыла барботер острого пара, затем нагружают в кубы выжимку на 2 /3 емкости. Спирт отгоняют принятыми способами до полного извлечения спирта, т. е. когда сбегающая жидкость будет иметь около 1% об. спирта. На аппаратах, снабженных спиртовой колонкой и дефлегматором, получают спирт-сырец средней крепостью 50% об., который направляют на ректификационные заводы. Положительным качеством установок УПК-58-02 является и то, что они наряду с периодической прямой перегонкой выжимки могут работать как непрерывно действующие перегонные аппараты при отгонке спирта из выжимочных пикетов и дрожжевых осадков. Однако они имеют малую производительность. Поэтому на крупных винзаводах устанавливают непрерывно действующие брагоперегонные установки производительностью 250, 500 и 750 дал а/а в сутки.

* ( Символ а/а означает «абсолютный алкоголь». Ему противопоставляется в/а — «водный алкоголь», т. е. водно-спиртовой раствор.)

Получение виннокислой извести. Для извлечения винной кислоты из выжимки существует много способов. Все они состоят в том, что находящиеся в выжимке виннокислые соли переводят в раствор, затем выжимку отделяют, промывают; из раствора выделяют виннокислые соединения путем перевода их в нерастворимый виннокислый кальций (осаждают известковым молоком) или путем кристаллизации с получением винного камня.

На производстве виннокислые соединения переводят в раствор различными растворителями — горячей водой, минеральной кислотой (серной, соляной и сернистой), а также щелочью.

Когда в перегонном кубе заканчивается отгонка спирта из выжимки, жидкость (винас) из куба сливают в отстойный чан, а в куб наливают воду из холодильника примерно на 10 см ниже уровня выжимки. Содержимое куба снова доводят до кипения и кипятят в течение 10-15 мин. Полученную жидкость сливают в тот же отстойный чан.

Степень извлечения виннокислых соединений из выжимки обуславливается ее составом. В выжимке, помимо кислого виннокислого калия (винного камня), содержится плохорастворимый виннокислый кальций, который во время перегонки и промывки выжимки горячей водой фактически не извлекается. Для полного извлечения солей винной кислоты, содержащихся в выжимке, применяют серную кислоту или соду. Расход серной кислоты на подкисление в зависимости от содержания кальциевых солей должен составлять 0,3-0,6 кг на 1 т выжимки. Избыток серной кислоты при нейтрализации может образовать осадок гипса, что ухудшит качество виннокислой извести.

Большое влияние на выход виннокислой извести оказывает качество воды. Для увеличения выхода винной кислоты жесткую воду умягчают.

Нельзя заменять серную кислоту соляной, так как пары последней сильно разъедают стенки колонны, дефлегматора и холодильника. Кроме того, она не растворяет виннокислую известь. Но и серную кислоту можно задавать только в кубы, изготовленные из кислотоупорной стали, меди или имеющие кислотоупорное защитное покрытие. Поэтому прибегают к щелочному методу, прибавляя к горячей воде кальцинированную соду. Соды задают больше, чем серной кислоты — обычно 2-3 кг на 1 т выжимки.

Полученный раствор виннокислых соединений в виде барды необходимо перерабатывать, пока барда находится в горячем состоянии. Для осветления ее подвергают фильтрации или отстаиванию при температуре не ниже 45-50°С. Чистый раствор направляют в нейтрализатор, в него вводят хлористый кальций при постоянном перемешивании. Количество хлористого кальция зависит от содержания винного камня в обрабатываемом растворе. Обычно на 1 т белой выжимки задают 2-2,5 кг твердого хлористого кальция, а на 1 г красной выжимки — 3 кг. После этого в барду немедленно приливают известковое молоко, продолжая энергичное размешивание. Известковое молоко должно быть свежего гашения с концентрацией сухой извести 8%. Добавление известкового молока к барде проводят до слабокислой реакции. Проба, нанесенная на синюю лакмусовую бумажку, должна давать слабый розовый оттенок. Осаждение виннокислой извести происходит медленно. По окончании осаждения жидкость декантируют, а осадок направляют на центрифугирование или загружают в небольшой резервуар, промывают холодной водой 2-3 раза и направляют на сушку.

При щелочном методе переработка барды производится так же, как и подкисленной барды, с той лишь разницей, что для осаждения виннокислой извести используется только хлористый кальций. Доза твердого хлористого кальция — 6-8 кг на 1 т переработанной выжимки.

Виннокислую известь сушат в сушилках различного типа при температуре не выше 90°С. Хорошая виннокислая известь содержит 45-55% винной кислоты.

Переработка небродившей (сладкой) выжимки

Многие заводы до настоящего времени перерабатывают выжимку осенью, после сезона виноделия, сбраживая ее в цементированных ямах. При этом из сахара образуется спирт, который отгоняется в перегонных аппаратах. Из полученной барды осаждается виннокислая известь, как указано выше. Такой метод переработки выжимки исключительно трудоемок, требует больших затрат тяжелого физического труда, дает низкий выход спирта и винной кислоты.

Для увеличения выхода спирта и винной кислоты сладкую выжимку из-под пресса следует немедленно перерабатывать путем экстракции сахара и солей винной кислоты в раствор. Из полученного раствора сначала осаждают виннокислую известь, затем после сбраживания сахара отгоняют спирт. Сбраживание сока и отгонка спирта раньше осаждения виннокислой извести значительно увеличивают потери винной кислоты (до 40%) за счет микробиального разложения и усвоения дрожжами.

Экстрагирование выжимки. Извлечение сахара и виннокислых соединений в промышленности проводят путем экстракции горячей подкисленной или подщелоченной водой в отдельном резервуаре и в батарее резервуаров (диффузоров) периодическим и непрерывным способом по типу сахарной диффузии. Однако наиболее перспективным и экономичным является метод непрерывной экстракции сахара и виннокислых соединений в раствор в ленточных, ротационных, шнековых и других аппаратах непрерывного действия.

В Советском Союзе серийно выпускается экстрактор ленточного типа ЭНД-3М (рис. 47) производительностью 3 т. Он представляет собой горизонтальный цепной транспортер 1, у которого верхняя и нижняя ветви являются рабочими. На цепях, натянутых параллельно одна другой, при помощи системы звездочек 2 шарнирно закреплены перфорированные пластины 3. При движении цепей пластины скользят по поверхности двух направляющих. В местах перегрузки (на верхней ветви) и разгрузки транспортируемой выжимки (на нижней ветви) направляющие уголки прерываются, пластины поворачиваются вокруг оси крепления к цепям и сбрасывают с себя выжимку. Внутри экстрактора над всей поверхностью выжимки, перемещаемой транспортером, установлены четыре системы оросительных трубопроводов 4 — по две на каждую ветвь. Под каждой системой оросителей установлены по четыре сборника 5. Каждый сборник соединен трубопроводом с пульполовушкой и через насос 6 с трубчатым теплообменником 7 и своей системой оросителей.

Рис. 47. схема ленточного экстрактора непрерывного действия ЭНД-3М: I-IV — сборники диффузионного сока; 1 — транспортер, 2 — звездочки, 3 — перфорированные пластины, 4 — оросительные трубопроводы, 5 — сборники, 6 — насосы, 7 — трубчатые теплообменники, 8 — бункер, 9 — шибер

Экстрактор работает следующим образом. Сладкая виноградная выжимка после дробления на специальной дробилке подается элеватором в приемный бункер экстрактора 8, откуда самотеком поступает на медленно двигающийся транспортер 1. Высота слоя регулируется с помощью шибера-заслонки 9. Перемещаясь далее вместе с цепным транспортером, выжимка поступает в секцию перегрузки, перегружается на нижнюю ветвь транспортера под действием собственного веса и затем — в противоположном направлении к секции выгрузки. Здесь она также под действием собственного веса разгружается и попадает на шнек транспортера, расположенного под экстрактором.

Во время перемещения к месту разгрузки выжимка подвергается интенсивному противоточному орошению выжимочным диффузионным соком и чистой горячей водой через специальные оросители. Диффузионный сок или чистая вода, фильтруясь через слой выжимки, экстрагируют из нее одновременно сахар и виннокислые соединения, после чего стекают в расположенный под этим участком сборник. Диффузионный сок забирается из сборника насосом и снова подается на орошение.

Движение диффузионного сока в экстракторе противоточно движению выжимки и осуществляется следующим образом. Свежая, умягченная до полного удаления солей жесткости, слегка подкисленная горячая вода через регулировочный вентиль и расходомер подается в первую зону орошения. Пройдя через слой выжимки вода превращается в слабый диффузионный сок, собирается в сборнике I. Диффузионный сок, забираемый из сборника насосом, подается в ту же зону, циркулирует, одновременно подогреваясь в трубчатом теплообменнике, установленном после насоса. Излишек диффузионного сока, образующийся за счет подвода чистой воды, переливается в сборник II через переливное отверстие в его стенке. Чтобы переливаемый диффузионный сок двигался противотоком по отношению к движению экстрагируемой выжимки, переливное отверстие в стенке следующего сборника расположено несколько ниже, чем в предшествующем.

Излишек диффузионного сока из сборника II переливается в сборник III и т. д.

По мере передвижения транспортера от загрузочного бункера к разгрузочному выжимка постепенно обессахаривается, при этом в раствор переходят и соли винной кислоты. Выжимка в последней зоне орошается диффузионным соком самой слабой концентрации и на выходе из экстрактора — чистой водой. В этой зоне происходит не только окончательная экстракция выжимки, но и частичный сток жидкости. После прохождения последней зоны промытая выжимка сбрасывается с транспортера в разгрузочный бункер, из которого выводится шнековым транспортером и подается на отжим в пресс непрерывного действия. Самый концентрированный сок получается в IV сборнике, так как в этой зоне свежая выжимка все время промывается соком высокой концентрации. Откачка диффузионного сока производится непрерывно из сборника IV и регулируется в зависимости от концентрации сливаемого сока. При установившемся режиме концентрация отбираемого сока должна быть постоянной и составлять по сахару не менее 5% и по содержанию винной кислоты — не менее 0,5%. В отработанной выжимке должно оставаться сахара не более 0,7% и винной кислоты не более 0,15% к весу выжимки.

По технологической схеме комплексного использования виноградной выжимки сладкая небродившая выжимка непосредственно из-под прессов после взвешивания и дробления экстрагируется в аппарате непрерывного действия. Диффузионный сок после очистки нейтрализуется известковым молоком с добавлением хлористого кальция. Полученный осадок виннокислой извести после отделения и обезвоживания высушивают и направляют для производства винной кислоты. Сахаросодержащая жидкость сбраживается винными дрожжами, из бражки отгоняется спирт-сырец, который подвергается ректификации. Наряду с получением спирта-ректификата собираются высшие спирты и альдегиды. Из выжимки красных сортов получают пищевой энокраситель. Из отработанной выжимки выделяют виноградные семена, которые после высушивания отправляют на масложировые заводы для получения виноградного масла и танина.

Кормовое использование выжимки. Кожицу, полученную из выжимки после отделения семян, сушат и используют для приготовления комбикормов, скармливают в составе кормовых смесей или в виде кормовой муки. Сушка осуществляется в сушильных агрегатах АВМ-0,4.

Кормовая мука в сухом состоянии хорошо сохраняется и успешно применяется в смеси с другими кормами: со свеклой, картофелем или мелассой.

Кроме кормовой муки, из кожицы можно приготавливать комбинированный силос в смеси с кукурузой, тыквой, корнеплодами и другими кормами, пересыпая их солью.

Использование выжимки как удобрения. В зависимости от условий производства сухая кожица может быть использована для приготовления комбинированных удобрений. Для этого ее смешивают с минеральными удобрениями и затаривают в мешки.

Сырая кожица, полученная после отделения семян, а также выжимка, не используемая для получения кормов, должны направляться для приготовления компостов.

Хорошим удобрением, содержащим до 30% калия и до 10% фосфорной кислоты, является зола, получаемая при сжигании отработанной выжимки и гребней.

Источник

Гребни винограда как удобрение

Удобрение виноградников

Изложенные приемы агротехники, рассчитанные на непрерывное снабжение растений водой и питательными веществами, улучшают плодородие почвы. Не меньшее значение в этом отношении имеет удобрение. Удобрение одно из основных средств повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Оно особенно важно при культуре винограда, как многолетнего растения, которое приводит к значительному истощению почвы.

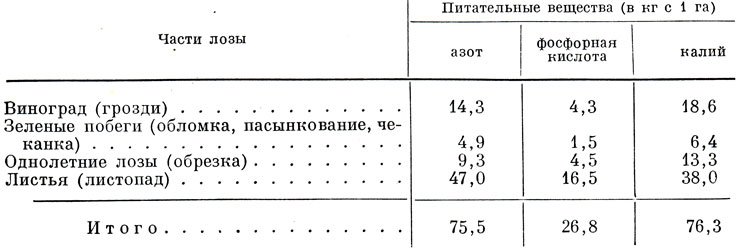

Наибольшее количество питательных веществ выносится с листьями, побегами, гроздями, которые содержат в себе много азота, фосфора, калия и других веществ. Это хорошо видно из таблицы 13.

Таблица 13. Количество питательных веществ, извлекаемых из почвы виноградником в условиях Южного берега Крыма (Судакский район) (сорт Кокур белый; данные Н. П. Бузина)

Потребность виноградного растения в питательных веществах при урожае 240 ц с 1 га выражается в среднем в 90 кг азота, 50 кг фосфора и 100 кг калия на 1 га.

Для восстановления потери питательных веществ из почвы необходимо систематическое внесение удобрений. Многочисленные опыты научно- исследовательских учреждений и передовиков виноградарства показали, что удобрения, внесенные в соответствии с условиями данного района и участка, с учетом требований отдельных сортов, дают прибавки урожая до 25-40%, одновременно улучшая качество винограда. Так, например, в опытах Украинского института виноделия и виноградарства и Молдавской плодовиноградной опытной станции при внесении полного минерального удобрения сахаристость увеличивалась на 1-3 % и кислотность снижалась. В зависимости от способов получения и других особенностей удобрения делят на три группы: 1) органические, 2) минеральные и 3) зеленые.

На виноградниках наиболее часто применяют органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения. Одним из основных и наиболее ценных органических удобрений является навоз. Навоз обогащает почву перегноем и основными элементами питания и улучшает ее физико-химические свойства. Питательные вещества усваиваются растениями постепенно, по мере их разложения, в течение 3-4 лет. Благодаря содержащемуся в перегное гумусу почва приобретает комковатую структуру.

Ценность навоза во многом зависит от его хранения. Лучше всего хранить навоз в навозохранилищах глубиной до 1,5 м с выстланными кирпичом или глиной боковыми сторонами и дном. Навоз укладывают слоями в 50 см и утрамбовывают. Периодически навоз поливают навозной жижей. При указанном способе хранения навоза (аэробное хранение) он бывает готов летом через 2-21/2 месяца, а зимой через 3-4 месяца.

Навозная жижа заготавливается в специальных колодцах, которые делают в навозохранилищах и скотных дворах. Кроме того, жижу приготовляют путем смешивания свежего коровьего навоза (коровяк) с водой. Для получения жижи на гектар виноградников берут 5 т свежего навоза и разбавляют его с двойным количеством воды. После того как жидкость перебродит, в нее добавляют воду (разбавляют в 2-3 раза), а затем применяют в качестве удобрения.

Компост готовят из отходов растительного или животного происхождения (ботвы, сорной травы, побегов винограда, листьев, мусора, птичьего помета, золы и пр.). Отходы складывают слоями 20-25 см в кучи. Каждый слой отходов покрывают торфом или землей. Для ускорения созревания в компост добавляют известь, кучи перелопачивают и поливают водой и навозной жижей. Когда куча достигнет высоты 2 м, ее обсыпают сверху и с боков землей или торфом. Приготовленный таким способом компост готов через 6-8 месяцев и вносится в почву в те же сроки, что и навоз.

Хорошим удобрением для компоста считаются отходы виноделия (виноградные выжимки, гребни, семена), которые также складывают слоями. Каждый слой посыпают минеральными удобрениями из расчета на каждые 100 кг выжимок-4 кг фосфорной муки или томас-шлака и 2 кг сернокислого аммония и затем поливают 15 л жидкости (на 100 л воды — 1 кг негашеной извести и 2 кг сернокислого аммония). Кучи присыпают землей слоем в 5-10 см. После трехнедельного брожения кучи перелопачивают. Полученное удобрение применяют в количестве 12-15 т на 1 га.

Торф — хорошее органическое удобрение для виноградников. Его складывают осенью в широкие рыхлые штабели не выше 2 м высоты и оставляют на год. Такой промерзший и промытый осадками торф служит как подстилка для скота, для пересыпания компостных куч, для приготовления торфофекального удобрения.

Навоз, компост, торф вносят на виноградниках раз в 3-4 года, равномерно разбрасывая по поверхности земли и быстро запахивая на глубину 20-25 см. На сравнительно плодородных почвах вносят навоза или компоста 40-50 т на 1 га; на бедных органическими веществами почвах 60-70 т.

Навоз крупного рогатого скота и свиней надо применять на почвах легких и известковых, на которых разложение органических веществ происходит очень энергично. Навоз конский и овечий следует применять на холодных, плотных по механическому составу, глинистых почвах.

На виноградниках лучше вносить перепревший навоз, за исключением слишком плотных почв, которые для улучшения физических свойств нуждаются в полуперепревшем навозе.

Как правило, вполне перепревший навоз, как содержащий питательные вещества в легко растворимом виде, вносят весной в школки и в ямки при посадке винограда; свежий и полуперепревший навоз — при вспашке осенью после сбора урожая. Навозную жижу вносят весной или при подкормках летом.

Дополнительными местными удобрениями служит земля глинобитных изгородей (дувалов) в Средней Азии, ил арыков и водосборных канав, а также печная зола.

Фекалии (ночное золото) представляют удобрение, богатое азотом и фосфорной кислотой, но бедное калием. Его иногда применяют на виноградниках осенью (10-30 т на 1 га) или при подкормке летом в жидком виде (5 т на 1 га), разбавляя водой в 3-4 раза. При смешивании фекалий в специальных ямах с торфом, известью или золой получают торфофекалии, которых вносят 20-40 т на 1 га.

Птичий помет — ценное удобрение, содержащее большое количество питательных веществ. Передовики виноградарства его широко используют при первой и второй подкормке, по 1,5-2,5 ц на 1 га. Птичий помет за 10-15 дней до внесения разбавляют в два раза водой и перед внесением еще в 4-5 раз.

Жмыхи (побочный продукт при добывании масла из семян клещевины, хлопка, рапса и др.) являются хорошим удобрением виноградников. Жмыхи — в основном азотное удобрение. Наилучшее действие жмыхи оказывают при внесении весной на легких песчаных и известковых почвах по 0,6-2 т на 1 га. Норма внесения шрота из виноградных семян 3-6 т на 1 га.

Минеральные удобрения.Азотные удобрения. Азот имеет большое значение в жизни виноградного растения. Он является составной частью белковой молекулы. Основные виды азотных минеральных удобрений следующие.

Аммиачная селитра содержит 34-35 % азота слабокислой реакции. Это лучшее удобрение для виноградников, особенно для подкормки. Вносится оно осенью и весной, при внесении на кислых почвах нуждается в нейтрализации.

Натриевая селитра содержит 16% азота, кальциевая селитра 13-15% азота. Соли легко растворимые и усваиваемые, нейтральной реакции. Пригодны для всех почв, особенно кислых. Вносятся в почву весной. Растением усваивается азотная кислота, что способствует подщелачиванию почвы.

Сернокислый аммоний, или сульфат аммония, содержит 20-21% азота. Это наиболее распространенное из азотных удобрений. Отличается кислой реакцией. Пригодно для щелочных и нейтральных почв. Нуждается в нейтрализации при внесении на кислых почвах.

Мочевина содержит 46% азота. Нейтральной реакции. Оказывает очень хорошее и быстрое действие на рост, особенно молодых виноградников. При внесении смешивают с другими удобрениями или песком.

Фосфорные удобрения. Значение фосфора определяется тем, что он входит в состав органических веществ — в белки, углеводы и жиры. Несмотря на то, что фосфорная кислота всегда содержится в почве в достаточном количестве для растения, однако она обычно представлена трудно растворимыми соединениями, и поэтому ее приходится вносить в виде удобрения.

Фосфоритная мука содержит около 17% фосфорной кислоты в форме нерастворимого в воде трехкальциевого фосфата. Реакция слабощелочная. Применяется для почв подзолистой зоны и для северных деградированных черноземов. Вносится осенью.

Суперфосфат содержит около 14-20% фосфорной кислоты в растворимой форме. Удобрение быстро действующее, кислой реакции. Суперфосфат пригоден для всех почв, особенно для богатых известью. На почвах карбонатных, где имеется опасность перехода минеральных удобрений в нерастворимые формы, его вносят весной, на песчаных и других малокарбонатных почвах осенью.

Воднорастворимая фосфорная кислота суперфосфата сильно поглощается кислой почвой и, соединяясь с кальцием, магнием, железом, превращается в малорастворимые и нерастворимые в воде соединения, которые не усваиваются растениями. Этот процесс, как показал В. Д. Корнейчук (Украинский институт виноделия и виноградарства), идет очень быстро на глинистых южных черноземах и каштановых почвах и медленнее на песчаных. Поэтому рекомендуется вносить суперфосфат на виноградниках весной или летом в виде подкормок в смеси с сульфатом аммония. Глубина заделки 35-40 см.

Двойной суперфосфат содержит фосфорной кислоты 45-50%. Пригоден на всех почвах, особенно на нейтральных и щелочных.

Томасшлак содержит 14-20% фосфорной кислоты и значительное количество извести. Имеет слабощелочную реакцию. Хорошо действует на кислых почвах и бедных известью, а также на песчаных почвах. Вносить следует при плантаже.

Преципитат белый содержит 30-33% усвояемой фосфорной кислоты. Реакция нейтральная. Трудно растворим в воде. Вносится осенью. Пригоден для всех почв, но лучше для кислых.

Калийные удобрения. Калий содержится в почве в довольно большом количестве. В нем особенно нуждаются растения на песчаных, супесчаных, подзолистых и известковых почвах.

Вносят калийные удобрения в форме сильвинита, калийной соли и золы. Сильвинит содержит 12-15% калия, нейтральной реакции. Вносят в почву осенью и весной. Пригоден для почв, более богатых кальцием и гумусом, в зоне достаточного увлажнения.

Основными видами калийного удобрения на всех почвах является калийная соль (30-40% калия) и хлористый калий (50-60% калия). Оба удобрения нейтральной реакции. Вносят их осенью. На кислых почвах желательно предварительное известкование.

Зола имеет значительное количество калия. По Д. H. Прянишникову, в золе лиственных деревьев содержится около 10% калия и 3,5% фосфорной кислоты, в золе хвойных около 6% калия и 2,5% фосфорной кислоты. В золе виноградных побегов около 20% калия. Зола является очень ценным удобрением, легко усвояемым растениями.

Правила смешивания минеральных удобрений. Все основные применяемые в виноградарстве виды удобрений, а именно сульфат аммония, суперфосфат и хлористый калий, можно перед внесением в почву смешивать.

Нельзя смешивать селитру с суперфосфатом (получается сырая мажущая смесь) и аммиачные удобрения с томасшлаком (происходит большая потеря азота). Селитру можно смешивать с суперфосфатом только после его просушивания и перемешивания с гашеной известью или золой в количестве не более 5%, или молотым мелом, известняком в количестве 10%, или фосфорной мукой в количестве 20% от веса суперфосфата.

На кислых почвах желательно сочетать калийные удобрения со щелочными азотными (натриевая и кальциевая селитра) и щелочными фосфорными удобрениями (фосфоритная мука, томасшлак и др.). Нейтрализация аммиачных удобрений (сульфат аммония, аммиачной селитры и др.) способствует лучшему использованию растением удобрений и является приемом, значительно увеличивающим урожайность, особенно на кислых почвах.

Для нейтрализации применяют молотый мел, известняк, доломит, фосфоритную муку, которые примешивают к 1 ц удобрения в количестве 0,75-1,25 ц на кислых почвах, 0,5-1 ц на выщелоченных черноземах, 0,25-0,75 ц на нейтральных карбонатных почвах в пересчете на чистую известь (СаСО3).

Гранулированные удобрения широко применяют в нашей стране с 1949 г. по инициативе академика Т. Д. Лысенко. Основное преимущество этих минеральных удобрений заключается в том, что фосфор в гранулах меньше поглощается почвой и более доступен для полезных микроорганизмов и питания растения, чем при обычном внесении. Многочисленными опытами доказано, что суперфосфат, внесенный в виде гранул, значительно эффективнее порошкообразного суперфосфата.

Гранулированные удобрения применяют в виде заводского гранулированного суперфосфата и органо-минеральных гранул, изготовленных на месте. При приготовлении органо-минеральных гранул поступают так. В качестве органических удобрений берут птичий или овечий полют, коровяк, навоз-сыпец и смешивают их с суперфосфатом в отношении 7 частей органического удобрения, 3 части суперфосфата. Затем смесь предварительно просеивают через 5-8 — миллиметровое сито и смачивают навозной жижей до влажности около 60%. Полученную смесь помещают на 10 минут в вертящиеся на горизонтальной оси бочки или в барабаны бетономешалки. В. Д. Корнейчук предложил приготовлять гранулы путем пропускания (при помощи шнека) смеси удобрений через сетку с отверстиями в 5-10 мм. Третья операция в приготовлении гранул заключается в просушивании их.

Фосфорно-калийные гранулированные удобрения приготовляют из расчета 6 частей органических удобрений, 3 части суперфосфата и 1 часть измельченного хлористого калия.

Значение микроэлементов. В последние годы все больше и больше внимания уделяется изучению влияния микроэлементов на урожайность виноградников.

Опытами установлено большое значение бора в питании винограда. Опыты показали, что при недостатке бора в почве наблюдается короткоузлие, пожелтение листьев, слабое развитие соцветий, сильное горошение ягод. Внесение бора в почву (11 кг буры на 1 га) способствует нормальному развитию растений и увеличению их урожайности.

На карбонатных почвах в Грузии, небогатых бором и марганцем, применение бора 1-2 кг и марганца 3-6 кг на 1 га на фоне полного минерального удобрения повысило урожай на второй год на 4-8%. Бор и марганец, помимо увеличения урожая, способствуют ускорению созревания винограда, снижению кислотности и увеличению сахаристости.

Химическая мелиорация почв. Изучение влияния на виноград молотой серы показало, что внесение ее в почву способствует подкислению щелочных карбонатных почв и благоприятно действует на рост и развитие растений. Внесение серы широко применяют под субтропические культуры в Закавказье и под хлопчатник в Средней Азии.

Сера, как и фосфор, входит в состав белковых веществ и играет большую роль при дыхании и окислительно-восстановительных процессах. Ее в большом количестве поглощают растения в виде аниона серной кислоты. Наиболее удобны для растений растворимые соли серной кислоты и относительно мало растворимая сернокальциевая соль (гипс). Для снижения рН почвы и уменьшения содержания в почве углекислой извести вносят в почву молотую серу в количестве 750-2 000 кг на 1 га при плантаже и при весенней вспашке почвы. Действует она медленно. Серные бактерии перерабатывают серу в серную кислоту, которая превращает углекислую известь в сернокислую известь (гипс). Гипс не оказывает на растения такого губительного действия, как углекислая известь.

Из косвенно действующих минеральных удобрений наибольшее значение имеет известь для кислых почв (бедных углекислой известью). Известь нейтрализует кислотность почвы и создает более благоприятную для растений и микроорганизмов реакцию почвенных растворов. Ее вносят обычно на дерново-подзолистых почвах, серых лесных землях, северных черноземах, светлых почвах Средней Азии, красноземах и других почвах, имеющих рН солевой вытяжки 5 и меньше.

Вносится известь осенью путем разбрасывания по поверхности почвы и запахивания.

Доза извести зависит от степени кислотности почвы. На тяжелых почвах она составляет 4-12 т на 1 га и более, на легких почвах 1,5-4 т на 1 га.

Действие извести длится 6-9 лет. Вносят известь в виде известковых туфов (туфовая известь), молотого известняка, доломитовой муки, содержащей, кроме углекислого кальция, 18-20% окиси магния, мергеля — породы, состоящей из углекислого кальция, смешанного с песком и глиной.

В зависимости от реакции почвы надо подбирать такие виды удобрений, которые дали бы наибольшую пользу.

| Кислый набор | Нейтральный набор | Щелочной набор |

|---|---|---|

| Сернокислый аммоний | Аммиачная селитра | Натронная или кальциевая селитра |

| Суперфосфат | Костянная или фосфоритная мука | Томасшлак |

| Калийная соль | Калийная соль | Калийная соль |

Как установить, в каких удобрениях нуждается виноград на участке? Иногда по внешнему виду растений можно судить о недостатке или избытке тех или иных веществ в почве. Так, например, при недостатке азота растения слабо растут, листья имеют светлозеленую окраску, у некоторых сортов (Рислинг) черешок окрашивается в яркокрасный цвет. При избытке азота и наличии других элементов питания для растений характерны темно-зеленые листья, сильный рост и удлиненные междоузлия побегов при значительной их толщине. При недостатке фосфора листья становятся мелкими, выпуклыми и отличаются темной окраской. При недостатке калия побеги длинные, но тонкие, с длинными междоузлиями. Наиболее характерный признак недостатка калия — вначале листья тонкие, светлозеленые с зелеными жилками, позже буреют и высыхают по краям, иногда на пластинке листа появляются бурые пятна, которые выпадают (продырявленность). Без кальция виноград растет плохо, побеги с укороченными междоузлиями, листья желтеют начиная с краев и затем скручиваются и опадают. При избытке кальция растения заболевают хлорозом. Без магния между главными жилками появляются мелкие пятнышки грязно-бурого цвета. На некотором расстоянии от края листа образуются пятна. Листья опадают. Без железа наступает пожелтение тканей листьев между жилками и опадение листьев. При отсутствии серы листья имеют желто-зеленую окраску, становятся жесткими и ломкими, быстро прекращается рост побегов. При недостатке бора, на листьях появляется мозаичный узор от чередования светлозеленых и темнозеленых пятен. Пластинка листа закручивается вниз и утолщается. Наблюдается короткоузлие, соцветия искривлены и не развивают плодов или развивают бессемянные ягоды. Избыток меди также способствует короткоузлию.

Для установления потребности растений винограда в удобрениях на различных почвах пользуются химическим и другими методами, которые, однако, нельзя считать совершенными. Лучшие результаты дает прямой опыт, т. е. результат внесения тех или иных видов удобрений.

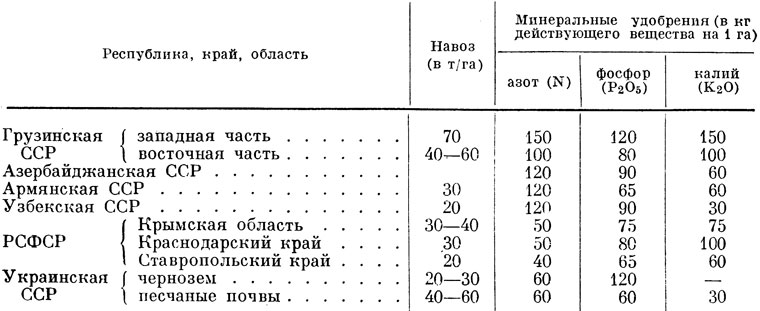

Дозы навоза и минеральных удобрений. При установлении доз минеральных удобрений, равно как и сроков их внесения, исходят из природных условий каждого отдельного района, участка, а также потребностей растений.

На основании экспериментальных данных рекомендуют следующие примерные дозы внесения минеральных удобрений (табл. 14).

Таблица 14. Дозы навоза и минеральных удобрений рекомендуемые для внесения на виноградниках

Зная нужное количество действующего вещества на гектар и процентный состав этого вещества в минеральном удобрении, определяют дозу внесения.

Расчет производится по формуле:

К — количество действующего вещества, которое требуется для внесения (в кг на 1 га);

П — процент действующего вещества в удобрении

Указанные в таблице 14 дозы удобрения не являются предельными и могут быть значительно увеличены. Передовики виноградарства вносили в качестве основного удобрения и подкормки 350-900 кг суперфосфата, 150-300 кг калийной соли и 350-600 кг аммиачной селитры.

Глубина и сроки внесения минеральных удобрений. При внесении удобрений очень важно знать, когда растения в них нуждаются и где находится основная масса поглощающих корней. Без этого нельзя правильно решить вопрос ни о сроках, ни о глубине внесения удобрений.

Минеральные удобрения применяют осенью или ранней весной (основное внесение), а также в виде весенних и летних подкормок (дробное внесение).

Удобрения легко растворимые и быстро усваиваемые растением (азотные удобрения, суперфосфат) вносят весной как основные, а также весной и летом в виде подкормки. Трудно растворимые минеральные удобрения (томасшлак, калийные удобрения) вносят с осени, за исключением богатых карбонатами почв.

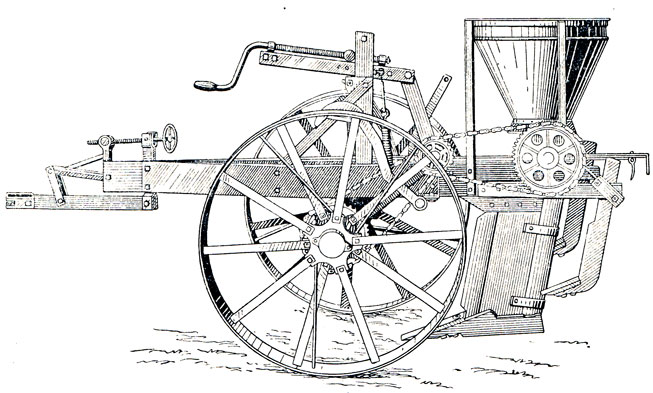

Минеральные удобрения разбрасывают по поверхности почвы перед плантажной обработкой и при глубокой осенней вспашке, а также заделывают весной в глубокие борозды, сделанные плугом в два прохода по одному следу. Фосфорные удобрения, чтобы избежать поглощения почвой, следует вносить гнездовым или бороздковым способом. При более глубоком, на 45-70 см, внесении минеральных удобрений пользуются машиной ВУМ-60 (рис. 120). Глубокое внесение удобрений сочетается с глубоким рыхлением почвы и производится через ряд один раз в 3-5 лет.

Рис. 120. Универсальная машина ВУМ-60, смонтированная для глубокого рыхления почвы и внесения минеральных удобрений на виноградниках

Ввиду того что удобрения, внесенные осенью и весной, частично переходят в мало усвояемую для растения форму, необходимо, кроме основного способа, применять также подкормку, т. е. давать их растению именно в то время, когда в них оно наиболее нуждается.

Подкормка виноградников. Опыты показали, что подкормки оказывают благоприятное влияние на урожай.

Первую подкормку следует применять перед распусканием почек, вторую за 8-10 дней до цветения — для уменьшения осыпания завязей, третью после цветения — для лучшего завязывания и роста ягод и четвертую в начале созревания винограда. Иногда в конце лета вносят еще калийные удобрения — для увеличения морозоустойчивости винограда.

Для подкормки применяют навозную жижу (10 т на 1 га), птичий помет (3-5 ц на 1 га), золу 3 ц на 1 га и минеральные удобрения. Растворимые минеральные удобрения, каждое в дозе 10-20 кг действующего вещества, разводят водой. Для примера можно указать, что в средней зоне виноградарства при первой подкормке вносят в почву полное удобрение и при второй-фосфорно-калийное. При полном удобрении требуется в центнерах на 1 га: 0,5-0,75 сульфата аммония или 0,3-0,45 аммонийной селитры, 0,5-1 суперфосфата, 0,3-0,5 калийной соли (30%) и 0,3-0,4 золы подсолнечника.

В Молдавской ССР на песчаных и супесчаных почвах подкормку производят 3 раза. Вносят навозной жижи (из расчета неразбавленной) 2-4 т, птичьего помета 1-2,5 ц, золы 2-3 ц на 1 га. Из минеральных удобрений используют суперфосфат 1-2 ц, аммиачную селитру 0,5-1,0 ц или сульфат аммония 0,6-1,5 ц, хлористый калий 0,5-0,8 ц на 1 га. На глинистых и суглинистых почвах подкормку производят два раза (до цветения и через три недели после цветения): навозной жижей 10 т, птичьим пометом 4-5 ц, золой 3 ц, суперфосфатом 2,0-2,5 ц, аммиачной селитрой 1,0-1,5 ц или сульфатом аммония 1,2-1,8 ц, хлористым калием 0,5-1,0 ц на 1 га. Количество минеральных удобрений в подкормках зависит от характера почвы и обеспеченности местными удобрениями.

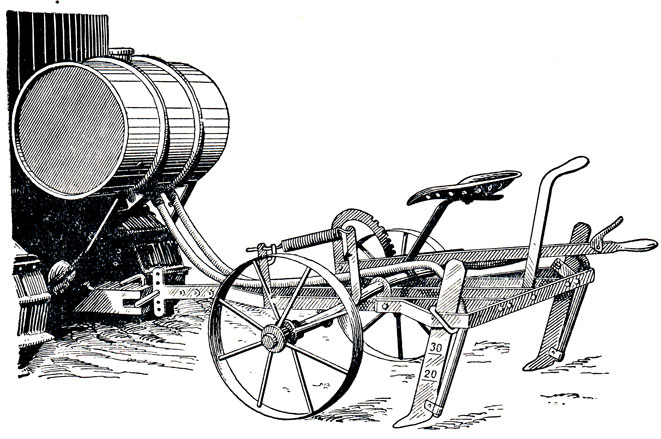

Лучшие результаты дает подкормка в жидком виде. Жидкую подкормку вносят при помощи подкормочных машин. Подкормочную машину можно сделать в любом хозяйстве, установив бочку со шлангом на однокорпусный плуг без отвала (рис. 121).

Рис. 121. Машина для подкормки

При отсутствии подкормочной машины удобрения могут быть внесены в ямки глубиной 20-30 см против каждого куста посредине междурядья или при помощи воронки, трубку которой вгоняют в почву на нужную глубину. В каждую ямку вливают одно-два ведра жидкости.

На орошаемых виноградниках удобрения при подкормке применяют в сухом виде и вносят в поливные борозды.

Зеленые удобрения (сидераты). Зелеными удобрениями называют растения, выращенные в междурядьях основной культуры для запашки в почву. Зеленые удобрения повышают плодородие почвы: они обогащают почву органическими веществами; при посеве в качестве сидератов бобовых растений клубеньковые бактерии, имеющиеся на их корнях, связывают атмосферный азот и увеличивают его запасы в почве; глубоко проникающие в почву корни сидератов переносят в пахотный слой питательные вещества из более глубоких ее горизонтов; усиливается деятельность почвенных микробов; улучшаются физические свойства почвы.

Зеленые удобрения имеют большое значение; они частично заменяют органическое удобрение, кроме того, предотвращают смыв и выветривание почвы и уменьшают влажность почвы в районах избыточного увлажнения.

Зеленые удобрения — дешевое и легкодоступное средство повышения урожая. Их применяют на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах. Посев сидератов применяют в районах орошаемого виноградарства и там, где выпадает достаточное количество осенних осадков. В засушливых районах этот способ удобрения неприменим (травы во время вегетации иссушают почву), а в районах избыточного увлажнения они могут служить даже средством, способствующим снижению влажности в почве.

Сеют сидераты в междурядьях виноградника среди лета или ближе к осени. В северной зоне виноградарства в качестве сидератов высевают люпин, сераделлу, вику, в южной зоне-коровий горох, люпин, вику, сою, вико-гороховую смесь, шабдар, маш и др.

| Люпин | 125-160 |

| Вика | 60-80 |

| Сераделла | 50-60 |

| Горох | 120-150 |

| Соя | 60-80 |

| Бобы | 100-150 |

| Клевер красный | 10-18 |

Для виноградников на песках академик Д. H. Прянишников рекомендовал многолетний люпин, который может также служить укосным удобрением виноградников. Вегетативную массу трав запахивают поздно осенью или ранней весной.

На почвах, где бобовые травы высевают впервые, необходимо произвести заражение почвы препаратом клубеньковых бактерий или землей с участков, где раньше росли эти травы. До посева сидератов надо внести 3 ц суперфосфата и 1,5 ц калийной соли.

Зеленые удобрения применяют на виноградниках Грузинской ССР; их следует внедрять в среднеазиатских республиках и в других районах виноградарства.

Во влажных субтропиках (западная часть Грузии) зеленое удобрение имеет большое значение в качестве средства защиты почвы от эрозии и чрезмерного ее увлажнения.

Хорошие результаты дает посев люпина в междурядьях виноградников в средней и северной зонах виноградарства на песчаных и супесчаных почвах. Здесь следует сеять люпин в августе с оставлением травостоя в междурядьях на зиму и запахивать его весной. В этом случае люпин служит также хорошим средством снегозадержания.

Источник