Экологические факторы

Экологи́ческие фа́кторы — свойства среды обитания, оказывающие какое-либо воздействие на организм. Индифферентные элементы среды, например, инертные газы, экологическими факторами не являются.

Экологические факторы отличаются значительной изменчивостью во времени и пространстве. Например, температура сильно варьирует на поверхности суши, но почти постоянна на дне океана или в глубине пещер.

Один и тот же фактор среды имеет разное значение в жизни совместно обитающих организмов. Например, солевой режим почвы играет первостепенную роль при минеральном питании растений, но безразличен для большинства наземных животных. Интенсивность освещения и спектральный состав света исключительно важны в жизни фототрофных организмов (большинство растений и фотосинтезирующие бактерии), а в жизни гетеротрофных организмов (грибы, животные, значительная часть микроорганизмов) свет не оказывает заметного влияния на жизнедеятельность.

Экологические факторы могут выступать как раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических функций; как ограничители, обусловливающие невозможность существования тех или иных организмов в данных условиях; как модификаторы, определяющие морфо-анатомические и физиологические изменения организмов.

Организмы испытывают воздействие не статичных неизменных факторов, а их режимов — последовательности изменений за определённое время.

Содержание

Классификации экологических факторов

По характеру воздействия

- Прямо действующие — непосредственно влияющие на организм, главным образом на обмен веществ

- Косвенно действующие — влияющие опосредованно, через изменение прямо действующих факторов (рельеф, экспозиция, высота над уровнем моря и др.)

По происхождению

- Абиотические — факторы неживой природы:

- климатические: годовая сумма температур, среднегодовая температура, влажность, давление воздуха

- эдафические (эдафогенные): механический состав почвы, воздухопроницаемость почвы, кислотность почвы, химический состав почвы

- орографические: рельеф, высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция склона

- химические: газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, кислотность

- физические: шум, магнитные поля, теплопроводность и теплоёмкость, радиоактивность, интенсивность солнечного излучения

- Биотические — связанные с деятельностью живых организмов:

- фитогенные — влияние растений

- микогенные — влияние грибов

- зоогенные — влияние животных

- микробиогенные — влияние микроорганизмов

- Антропогенные (антропические):

- физические: использование атомной энергии, перемещение в поездах и самолётах, влияние шума и вибрации

- химические: использование минеральных удобрений и ядохимикатов, загрязнение оболочек Земли отходами промышленности и транспорта

- биологические: продукты питания; организмы, для которых человек может быть средой обитания или источником питания

- социальные — связанные с отношениями людей и жизнью в обществе

По расходованию

- Ресурсы — элементы среды, которые организм потребляет, уменьшая их запас в среде (вода, CO2, O2, свет)

- Условия — не расходуемые организмом элементы среды (температура, движение воздуха, кислотность почвы)

По направленности

- Векторизованные — направленно изменяющиеся факторы: заболачивание, засоление почвы

- Многолетние-циклические — с чередованием многолетних периодов усиления и ослабления фактора, например изменение климата в связи с 11-летним солнечным циклом

- Осцилляторные (импульсные, флуктуационные) — колебания в обе стороны от некоего среднего значения (суточные колебания температуры воздуха, изменение среднемесячной суммы осадков в течение года)

Действие экологических факторов на организм

Факторы среды воздействуют на организм не по отдельности, а в комплексе, соответственно, любая реакция организма является многофакторно обусловленной. При этом интегральное влияние факторов не равно сумме влияний отдельных факторов, так как между ними происходят различного рода взаимодействия, которые можно подразделить на четыре основных типа:

- Монодоминантность — один из факторов подавляет действие остальных и его величина имеет определяющее значение для организма. Так, полное отсутствие, либо нахождение в почве элементов минерального питания в резком недостатке или избытке препятствуют нормальному усвоению растениями прочих элементов.

- Синергизм — взаимное усиление нескольких факторов, обусловленное положительной обратной связью. Например, влажность почвы, содержание в ней нитратов и освещённость при улучшении обеспечения любым из них повышают эффект воздействия двух других.

- Антагонизм — взаимное гашение нескольких факторов, обусловленное обратной отрицательной связью: увеличение популяции саранчи способствует уменьшению пищевых ресурсов и её популяция сокращается.

- Провокационность — сочетание положительных и отрицательных для организма воздействий, при этом влияние вторых усилено влиянием первых. Так, чем раньше наступает оттепель, тем сильнее растения страдают от последующих заморозков.

Влияние факторов также зависит от природы и текущего состояния организма, поэтому они оказывают неодинаковое воздействие как на разные виды, так и на один организм на разных этапах онтогенеза: низкая влажность губительна для гидрофитов, но безвредна для ксерофитов; низкие температуры без вреда переносятся взрослыми хвойными умеренного пояса, но опасны для молодых растений.

Факторы могут частично замещать друг друга: при ослаблении освещённости интенсивность фотосинтеза не изменится, если увеличить концентрацию углекислого газа в воздухе, что обычно и происходит в теплицах.

Результат воздействия факторов зависит от продолжительности и повторяемости действия их экстремальных значений на протяжении всей жизни организма и его потомков: непродолжительные воздействия могут и не иметь никаких последствий, тогда как продолжительные через механизм естественного отбора ведут к качественным изменениям.

Реакция организма на изменение экологических факторов

Организмам, особенно ведущим прикреплённый, как растения, или малоподвижный образ жизни, свойственна пластичность — способность существовать в более или менее широких диапазонах значений экологических факторов. Однако при различных значениях фактора организм ведёт себя неодинаково.

Соответственно выделяют такое его значение, при котором организм будет находиться в наиболее комфортном состоянии — быстро расти, размножаться, проявлять конкурентные способности. По мере увеличения или уменьшения значения фактора относительно наиболее благоприятного, организм начинает испытывать угнетение, что проявляется в ослаблении его жизненных функций и при экстремальных значениях фактора может привести к гибели.

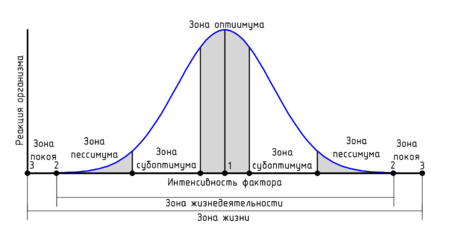

Графически подобная реакция организма на изменение значений фактора изображается в виде кривой жизнедеятельности (экологической кривой), при анализе которой можно выделить некоторые точки и зоны:

- Кардинальные точки:

- точки минимума и максимума — крайние значения фактора, при которых возможна жизнедеятельность организма

- точка оптимума — наиболее благоприятное значение фактора

- Зоны:

- зона оптимума — ограничивает диапазон наиболее благоприятных значений фактора

- зоны пессимума (верхнего и нижнего) — диапазоны значений фактора, в которых организм испытывает сильное угнетение

- зона жизнедеятельности — диапазон значений фактора, в котором он активно проявляет свои жизненные функции

- зоны покоя (верхнего и нижнего) — крайне неблагоприятные значения фактора, при которых организм остаётся живым, но переходит в состояние покоя

- зона жизни — диапазон значений фактора, в котором организм остаётся живым

За границами зоны жизни располагаются летальные значения фактора, при которых организм не способен существовать.

Изменения, происходящие с организмом в пределах диапазона пластичности, всегда являются фенотипическими, при этом в генотипе кодируется лишь мера возможных изменений — норма реакции, которая и определяет степень пластичности организма.

На основе индивидуальной кривой жизнедеятельности можно прогнозировать и видовую. Однако, так как вид представляет собой сложную надорганизменную систему, состоящую из множества популяций, расселённых по различным местообитаниям с неодинаковыми условиями среды, при оценке его экологии пользуются обобщёнными данными не по отдельным особям, а по целым популяциям. На градиенте фактора откладываются обобщённые классы его значений, представляющие определённые типы местообитаний, а в качестве экологических реакций чаще всего рассматриваются обилие или частота встречаемости вида. При этом следует говорить уже не о кривой жизнедеятельности, а о кривой распределения обилий или частот.

Источник

Экосистема, где основную растительную массу продицируют деревья

37. Растения, произрастающие на песчаных почвах называют:

Псамофиты

38. Какая из экологических групп животных обладает способностью поддерживать температуру тела постоянной вне зависимости от температуры окружающей среды?

Гомойотермные животные

39. Группа экологических факторов, воздействующих на живые организмы, напрямую зависящая от свойства почв, называется:

Эдафическими факторами

40.Сапрофиты — это экологическая группа организмов, которые:

Получают питательные вещества из отмершей органической массы

41.Микробиологическое загрязнение – это:

Отрицательное воздействие микробных составляющих продуктов жизнедеятельности человека или животных, поступающих в водные объекты.

42. Как называется раздел экологии, в задачу которой входит изучение структуры и динамики популяций отдельных видов?

Демэкология

43. Определенное число особей на данной территории:

Численность популяции

44. Число особей, или их биомасса, приходящаяся на единицу площади или объем жизненного пространства:

Плотность популяций

45. Наиболее массовые виды биоценоза называются:

Доминантами

46. Положение, которое занимает в составе биоценоза называется:

Экологической нишей

47. Форма взаимоотношений, при котором один ид получает какое – либо преимущество, выгоду, не принося другому ни вреда, ни пользы:

Комменсализм

48. Взаимоотношения, при которых для одного из совместно обитающих видов влияние другого отрицательно, в то время как угнетающий не получает ни вреда, ни пользы:

Аменсализм

49. Форма взаимоотношений, при которой оба партнера извлекают пользу от другого:

Симбиоз

50. Наиболее простой тип симбиотических связей, при котором совместное существование выгодно для обоих видов, но не обязательно для них, т.е. не является непременным условием выживания популяций:

Протокооперация (симбиоз)

51. Если в экологической системе два (или более) вида популяции со сходными экологическими требованиями обитают совместно, между ними возникают взаимоотношения отрицательного типа. Как называются такие взаимоотношения?

Конкуренция

52. Паразитизм – это:

Организмы могут использовать другие виды не только как место обитания, но и как постоянный источник питания. Такая форма сожительства получила название паразитизма.

53. Как называется борьба за одни и те же ресурсы, происходящая между особями одного и того же вида:

Внутривидовая конкуренция

54. В чем заключается закон толерантности (Шелфорда):

Существующие виды образуются лимитирующим фактором

55. В чем заключается закон Либиха?

Существование и выносливость организмов определяется самым слабым звеном

56. Сукцессия – это :

Последовательная, большей частью необратимая смена биоценозов, преемственно сменяющих друг друга

57. Понятие мониторинга означает:

Систему наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды.

58.Нектон – это:

Организмы, активно подвергающихся животных, не имеющих непосредственной связи с дном

Организмы обитающие на дне водоема

60. Планктон — это:

Совокупность организмов, не обладающих способностью к быстрым активным движениям

61. Организм, стоящий вещества своего тела за счет неорганических веществ:

Продуцент

62. В 1903г.В.Иогансеном был введен термин:

Популяция

63.Экология – это наука: об отношениях организмов или групп организмов к окружающей среде или наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания

64. Совокупность особей одного вида, обладающих общим генофондом и занимающих определенную территорию называют:

Популяция

65. Способность биологических систем противостоять изменениям и сохранять реальное относительное постоянство свойств называется:Гомеостаз

66. Озоновый слой: Является защитным экраном от ультрафиолета

Источник

Основы экологии

2.2. Классификация факторов среды

Отдельные компоненты или элементы среды, которые воздействуют на организмы, называются экологическими факторами.

По природе (среде) происхождения все экологические факторы делятся на три группы.

Рис. 5. Классификация абиотических факторов

1. Абиотические факторы – это все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Абиотические факторы среды можно разделить на несколько групп в зависимости от причины воздействия (рис. 5).

Например, к климатическим факторам можно отнести температуру, свет, давление, влажность воздуха, атмосферные осадки, ветер, ионизирующую радиацию.

К космическим факторам – космическую пыль, метеориты, астероиды, циклические изменения солнечной активности – выброс плазмы, усиление коротковолнового и радиоизлучения с поверхности Солнца.

2. Биотические факторы – это все формы воздействия живых организмов (микроорганизмов, растений, животных и их сообществ) друг на друга.

Раньше к биотическим факторам относили и воздействие человека на живые организмы, однако в настоящее время выделяют особую категорию факторов, порождаемых человеком.

3. Антропогенные факторы – это все формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природной среды обитания, других биологических видов и непосредственно сказываются на их жизни.

Человек загрязняет и тем самым разрушает природную среду. К этим факторам относятся: загрязнение атмосферы и водной среды, вырубка леса, осушение болот, уничтожение животных и т. д.

Абиотические и антропогенные факторы могут оказывать на организм косвенное (опосредованное) или прямое (непосредственное) воздействие.

Некоторые свойства среды остаются относительно постоянными на протяжении длительного времени в эволюции видов. Например, сила тяготения, солнечная постоянная, солевой состав океана, свойства атмосферы.

Большинство факторов (температура, влажность, ветер, осадки, наличие пищи, хищники, паразиты, конкуренты) постоянно изменяется в пространстве и во времени.

Степень изменчивости каждого из этих факторов зависит от особенностей среды обитания. Например, температура сильно варьирует на суше, но почти постоянна на дне океана или в глубине пещер. Паразиты млекопитающих живут в условиях избытка пищи, а для свободноживущих хищников ее запасы все время меняются из-за изменения численности жертв.

А.С. Мончадский в 1958 г. определил, что в зависимости от действия во времени все факторы среды можно подразделить на:

1) стабильные – не изменяются в течение длительного периода времени (например, газовый состав атмосферы, магнитное поле Земли);

2) регулярные – меняют силу воздействия в связи со временем суток, сезоном года или ритмом приливов и отливов в океане;

3) нерегулярные – изменяются без четкой периодичности (например, погода, бури, ливни, обвалы, осадки, скорость и направление ветра, эпидемии).

Кроме двух основных классификаций экологических факторов, приведенных выше, в различной экологической литературе можно встретить и другие варианты деления факторов среды (табл. 1).

Различные подходы к классификации экологических факторов

Экологические факторы среды могут оказывать на организмы различные воздействия:

а) как раздражители они вызывают приспособительные изменения физиологических и биохимических функций;

б) как ограничители они определяют невозможность существования в данных условиях;

в) как модификаторы факторы вызывают анатомические и морфологические изменения организмов;

г) как сигналы одни факторы среды свидетельствуют об изменениях других.

Источник