Как быть, если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод

Вода рядом? Не беда!

Вода, конечно, очень необходима и человеку, и животным, и растениям. В засушливых областях экономят буквально каждую ее каплю. В регионах же, страдающих от разливов рек, имеющих огромные пространства, занятые болотами, с водой борются всеми возможными приемами — сооружают дамбы, осушают озера, поворачивают реки. Но все это, конечно, объемы глобальные.

То ли дело — старый добрый участок с наделом в несколько соток. Хорошо, если сотки эти расположены на ровном месте или возвышенности, тут не нужно каждую зиму вытаскивать с участка снег, отводить талые воды и переживать, что грунтовые воды поднимутся, превратив участок в болото…

Уровень грунтовых вод

Кстати, о грунтовых водах — оптимальная глубина их в пределах 5-6 метров. Если вам достался такой участок, то можете вздохнуть с облегчением, вода вам будет точно не страшна. А вот как быть тем, у кого грунтовая вода совсем рядом? Единственно верного совета тут, увы, нет, необходимо к этой проблеме подходить комплексно: осушать почву, высаживать влаголюбивые растения или попытаться приспособиться.

Требования плодовых культур

Горизонтальные часто находятся почти у поверхности, проникая в глубину не более чем на 50-60 см. Они добывают влагу и питательные вещества, расположенные в верхнем слое почвы. Корни же вертикальные могут уходить в глубину на десяток метров, особенно на бедных влагой почвах, их задача — добыть ее из глубинных горизонтов, если ощущается нехватка воды.

Вообще для культуры яблони свойственна довольно высокая корнеобразовательная способность. Однако мощность, сила и скорость роста корней, а также глубина, на которую они проникнут, во многом зависит от подвоя, сорта и собственно типа почвы и уровня ее насыщенности влагой. Например, на почвах с достатком влаги корневая система яблони, сорт которой привит на карликовый подвой, проникнет на глубину не более полутора метров. Такие саженцы можно с успехом выращивать даже на тех почвах, где уровень грунтовых вод находится на отметке в два метра, но не выше.

Во многом похожа на яблоню и груша. Для нее оптимальным будет залегание корневой системы на глубине порядка двух или двух с половиной метров. Корневая система груши довольно мощная, но на удобренных почвах она редко проникает глубже.

Что касается вишни, то ее корни располагаются еще выше, поэтому высаживать культуру можно даже на тех почвах, где уровень грунтовых вод находится на отметке в 2 метра или чуточку выше.

Слива напоминает по строению корневой системы яблоню, привитую на карлике. У нее корневая система представлена в основном скелетными и обрастающими корнями, они в основной своей массе залегают на глубине примерно 25-50 сантиметров. Однако отдельные корни могут проникнуть и более глубоко, но, тем не менее, слива будет прекрасно себя чувствовать даже в том случае, если уровень грунтовых вод будет в пределах полутора метров от поверхности почвы.

Замкнуть длинный ряд плодовых культур хочется абрикосом, сейчас вокруг него настоящий ажиотаж, все стараются выращивать эту чудо-культуру даже в центральной полосе и севернее. Так вот знайте, что кроме морозов, которые могут погубить ваш абрикос, повредить его могут и грунтовые воды. Корневая система абрикоса довольно глубокая, поэтому для его посадки выбирайте участки с уровнем грунтовых вод не ближе 2,5 метра от поверхности.

Выращивание ягодных кустарников

Начнем с самого популярного — малины, ее выращивают почти на каждом участке, потому что она не требовательна ни к почве, ни к ее увлажненности. Конечно, малина в болоте расти не будет, но, имея корневую систему длиной не более 25-30 см, она может хорошо себя чувствовать и на почвах, где уровень грунтовых вод находится в пределах полутора-двух метров от поверхности почвы.

Корни другого распространенного кустарника — смородины — проникают немного глубже, бывает, что достигают они длины 70 и даже 90 см. Взрослые кусты имеют корневую систему, проникающую еще глубже — до метра. Поэтому оптимальный уровень грунтовых вод должен быть на отметке 1,5 метра или немного ближе.

Следующей кустарниковой культурой является крыжовник. Его корневая система представлена как толстыми, так и тонкими корнями второго порядка. Основная масса корней залегает обычно на отметке в 30-40 см, но отдельные могут проникать на глубину до метра или чуть глубже. Такое строение и длина корней позволяют возделывать крыжовник на почвах с уровнем грунтовых вод, доходящим до полутора метров.

Земляника садовая

Однако самой благоприятной культурой, пригодной для возделывания на почвах с близким стоянием грунтовых вод, является земляника садовая. Корневая система этого растения мала и проникает на глубину не более 30-40 см, поэтому почвы, не страдающие от затопления и застаивания воды, но с уровнем грунтовых вод, расположенным близко к поверхности, для нее вполне подходящие.

Среди таких растений есть и знаменитости-красавцы, например, рододендроны. А есть и весьма неброские культуры, как ива или береза бородавчатая. Но подавляющее большинство их это все-таки культуры нам хорошо известные и многими любимые — гортензия, сибирская лиственница, сосна обыкновенная, бузульник и астильба, губастик, гравилат, волжанка, а также калужница — все эти культуры близкой грунтовой воды не боятся.

Культуры, имеющие более мощную корневую систему, а потому хуже реагирующие на близкое стояние грунтовых вод — это кедровая сосна, голубая ель, западная туя, красный дуб, а также остролистный клен и мелколистная липа. Но эти культуры на таком участке все же будут расти, разве только чуть медленнее, чем их собратья, растущие на почвах, где уровень грунтовых вод расположен глубоко. А вот ель обыкновенная, маньчжурский орех и конский каштан могут и погибнуть, если уровень грунтовых вод будет выше полутора метров от поверхности почвы, ведь их корневая система очень мощная.

Что касается декоративных кустарников, то уровень грунтовых вод, расположенный на глубине полтора метра и глубже, для них совсем не страшен, их корневая система располагается часто практически у самой поверхности почвы.

Растения-насосы

Начать можно с простого совета: высадить по границам влажного участка калину и березы, эти культуры просто ведрами поглощают воду. Говорят, что береза может потреблять до ведра воды в день, а калина при этом еще и дает весьма хорошие урожаи. Но если высадка кудрявой березы или ру

Сад на «сопках»

Сам принцип устройства сопки прост и никакой сложности при ее возведении не вызывает. Для того чтобы соорудить полноценно функционирующую систему, вам необходимо будет обзавестись трубой длиной примерно один метр и проделать в ней небольшие отверстия по всему периметру. После этого трубу следует установить вертикально и снизу надежно укрепить цементно-глиняным раствором, который необходим, чтобы удерживать воду.

Вокруг закрепленной таким образом трубы необходимо уложить субстрат. В таких экстремальных условиях самым лучшим питанием для растений будет смесь обычного грунта, торфа и компоста с добавкой минеральных удобрений и перлита.

Помимо прочего, не будет лишним, если вы в субстрат добавите какие-нибудь стимуляторы ростовой активности, а также микроэлементы. Для того чтобы субстрат не осыпался со временем и принял соответствующую форму, необходимо его закрепить. Для этих целей обычно используется любой металлический каркас. Сделать его можно из прутьев, тонких труб, а также металлических колец, например, от старой деревянной бочки.

Или, если ничего подобного нет под рукой, то просто из полиэтиленовой пленки. В итоге мы получим свого рода искусственную грядку, за которой ухаживать — одно удовольствие. Если влаги вдруг будет не хватать, то грядку можно полить, подкормить, обработать от вредителей и болезней и, конечно же, необходимо будет периодически удалять сорняки.

На таких высоких грядках чаще всего высаживают землянику. Помимо пользы в виде урожая гряды доставят вам и эстетическое удовольствие. Однако земляника, как культура, часто страдающая от вымерзания, в годы с недостатком снежного покрова на такой грядке будет крайне уязвимой. Для того чтобы избежать вымерзания и гибели растений, необходимо их укрывать.

Водоотводные канавы

Но не будем зацикливаться на вертикальных грядках, ведь есть и другие способы для борьбы с излишней влагой на участке. К одним из них относится рытье водоотводных канав. Часто размещают их по границам садового участка, а дно устилают пленкой — она хранится очень долго и не позволяет дну канавы зарастать сорной растительностью, которая затормаживает сам процесс оттока воды. Сам же центр участка, который получается огороженным водоотводными каналами, повышают искусственно — делая насыпи из питательной почвы, смешанной с речным песком. Мы таким образом поднимаем наш участок и немного заглубляем грунтовые воды.

Хочется немного сказать и о спутниках грунтовых вод, ведь часто на таких участках может наблюдаться застой талой либо дождевой воды, а это не менее опасно, чем вода грунтовая. Причем в этом случае могут пострадать как растения, имеющие глубоко залегающую корневую систему, так и те, корневая система которых расположена практически на поверхности.

Семь раз отмерь…

Этот факт необходимо обязательно учитывать при планировании своего садового участка. Не спешите высаживать различные культурные растения сразу же после того, как вы приобрели участок, даже если бывший хозяин заверил вас, что грунтовые воды там расположены на достаточной для их роста и развития глубине. Для начала понаблюдайте за почвой, как ведет себя влага после обильного дождя, что происходит с почвой осенью, быстро ли сходит талая вода весной.

Попробуйте вырыть на участке небольшую канавку, здесь достаточно будет глубины в 20-30 см и такой же длины. Посмотрите: не скапливается ли вода на дне этой канавки после того, как вы закончили земляные работы. Помните, что закладка сада либо высадка плодовых деревьев или ягодных кустарников и даже декоративных культур — это серьезное мероприятие, рассчитанное на долгосрочное получение урожая, и спешить в данном случае не стоит.

Николай Хромов,

кандидат сельскохозяйственных наук,

научный сотрудник, отдел ягодных культур

ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,

член академии НИРР

Источник

Что делать, если близко грунтовые воды

Как и с чего начать сад трудных для садоводства местах – болотах, оврагах, с грунтовыми водами и неплодородными почвами. Чаще всего нам достаются не до конца осушенные болота или вырубки. Иногда на склоне или даже в овраге. Такие участки наиболее проблемные, и я постараюсь вам предложить решение для их изменения к лучшему.

Участки на болотах и вырубках

Здесь практически всегда грунтовые воды близко к поверхности. А значит, без до-по тигельных мероприятий на такой земле можно выращивать разве что кустарники и огородные культуры. Для закладки и разбивки сада да придется потрудиться.

Дренажный водоем

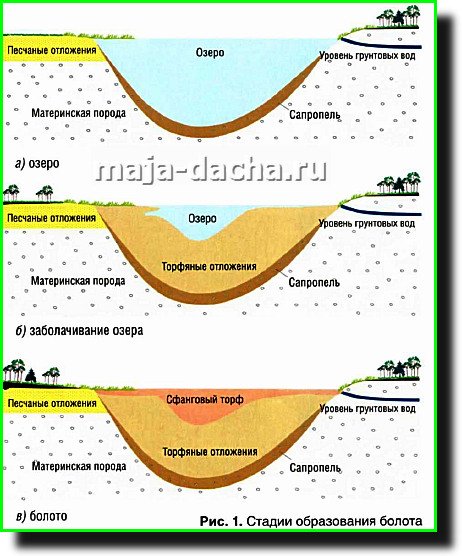

В болотистой местности мероприятия по снижению уровня грунтовых вод довольно сложны — вам потребуются помощь и участие владельцев соседних участков. Для понимания смысла мелиоративных работ в заболоченной местности разберемся, как болото образуется. Обычно это следствие зарастания озер мхом сфагнумом (рис.1). Отсюда следует, что если сделать широкий водоем, то он будет служить водосборником не только для стока талой воды, но и для разгрузки грунтовых вод. Широкая поверхность водоема будет испарять влагу и за счет этого вытягивать воду из почвы. Водоем устраивается в самом низком месте земельного участка или за его пределами.

Дренажные каналы в саду, на участке

Дренажный водоем — только часть мероприятий, которые необходимы на заболоченных землях. Кроме этого потребуется сеть дренажных каналов. Постарайтесь определить, имеет ли ваш участок уклон. Если таковой имеется, то главные дренажные канавы должны идти в его направлении, а второстепенные — присоединяться к ним под углом в сторону уклона (рис. 2). В конечном итоге основные дренажные каналы впадают в пруд. Глубина их должна быть не меньше глубины промерзания почвы — для Подмосковья это около 1 м. Такие глубокие канавы позволят нам вспахивать поверхность почвы, не нарушая дренажа. При этом дно канав не должно быть ниже уровня воды в дренажном пруду. Если устроить водоем, пруд не удается, воду собирают в дренажный колодец, откуда ее насосом откачивают за пределы участка.

Рис. 2. Примерная схема расположения дренажных канав на участке

Улучшение почвы

Болотная почва представляет собой торф, который может быть черного (низинное болото) или бурого цвета. В обоих случаях эта почва имеет кислую реакцию и требует подщелачивания, а значит, после дренажных работ потребуется преобразование почвенного слоя. Это необходимо, так как торф практически лишен доступных растениям питательных веществ. Для создания плодородной земли вам потребуется немалое количество привозного грунта. Это может быть и обычный суглинок, который в смеси с уже имеющимся торфом и песком даст вам хороший плодородный слой. Останется лишь ежегодно перепахивать участок, добавляя в почву доломитовую муку.

Правила посадки саженцев деревьев

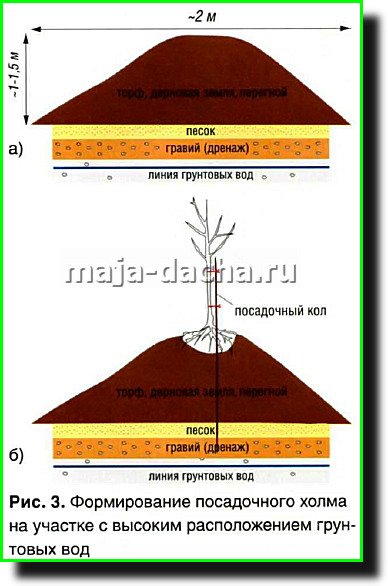

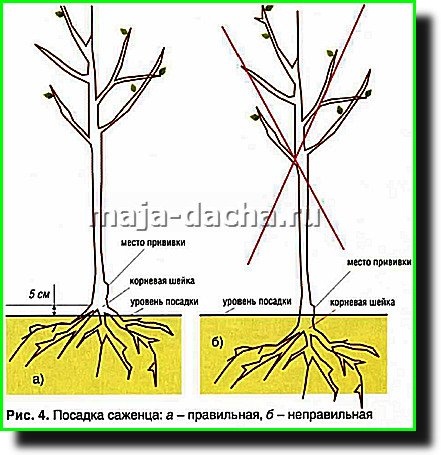

Привозная почва позволит вам поднять уровень поверхности на участке, но для посадки плодовых деревьев все равно придется делать не ямы, а холмики высотой 1-1,5 м. Для этого снимается слой почвы на глубину 20-25 см в диаметре 1,5-2 м, и на это углубление насыпается холм из смеси вынутой земли, перепревшего навоза или компоста, привозного грунта и торфа, которого у вас достаточно (рис. За). Затем саженец высаживают на вершину холма (рис. 3б). Обратите внимание, что при высадке необходимо ориентироваться не на место прививки, а на корневую шейку. Если саженец будет заглублен, кора на попавшей в землю части стволика будет подопревать, и саженец погибнет. На рис. 4 показан пример правильной посадки саженца в посадочную яму.

Особенности участка на вырубке. Если ваш участок находится на вырубке, то вероятнее всего грунтовые воды здесь довольно близко к поверхности земли. Тогда нужно поступать почти так же, как и в случае с болотистой местностью. Но есть небольшая разница: во-первых, отсутствие торфа в почве, во-вторых, как правило, на таких участках почва глинистая, в-третьих, в лесу всегда найдется расположенный неподалеку овраг, который сможет служить приемником для вод из дренажных канав. Посадка деревьев на таком участке делается по такой же схеме, как и для болотистого участка (рис. 3).

Близкие грунтовые воды – что делать?

Все садоводы наслышаны о том, что близкие грунтовые воды усложняют посадку сада. Однако они могут иметь различные свойства.

Для сада страшны не сами грунтовые воды, близкие к поверхности земли, — с ними можно бороться (как было описано выше), а их окислительно-восстановительные свойства.

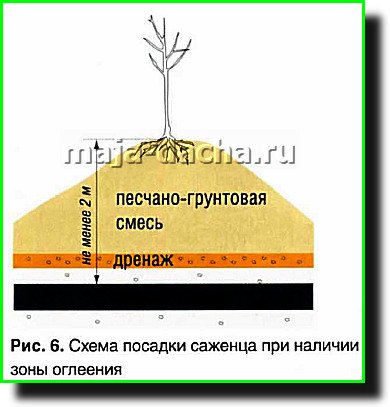

Если восстановительная обстановка присуща грунтовым водам на вашем участке, то в почве ниже их уровня образуется глеевая (бескислородная) среда, которая буквально «душит» корни, препятствуя проникновению к ним растворенного кислорода. Определить наличие глея можно, выкопав шурф приблизительно 1-1,5 м глубиной и внимательно изучив разрез почвы на его стенке (рис. 5).

Рис. 5. Разрез в стенке шурфа

Если в разрезе присутствуют глины синевато-черного цвета (они могут иметь затхлый запах), то это и есть оглеенная почва. Измерьте глубину залегания этого слоя. При посадке деревьев холмы нужно делать так, чтобы от места посадки до глеевого слоя было не менее 2 м, с учетом усадки почвы (рис. 6). Усадка происходит на 10% от высоты рыхлого грунта. Для холмика почву делайте с добавлением песка, чтобы улучшить ее аэрацию.

Если при исследовании разреза почвы вы не обнаружите признаков глеевой обстановки, а наоборот, будут попадаться лишь желтые или рыжие прослойки глин и песков, то для вашего участка достаточно стандартной дренажной системы каналов и колодцев.

Старайтесь делать дренажные колодцы и скважины на такую глубину, чтобы попасть в песчаный слой грунта, тогда вода из верхнего горизонта будет впитываться в нижележащие слои.

Участки на берегу водоема

Часто садоводы выбирают участки у водоема. Это может быть озеро или река. Какие проблемы здесь могут возникнуть в связи с закладкой плодового сада?

Первое — опять же глубина грунтовых вод. Как правило, вблизи водоемов, если только это не высокий берег реки, почвы переувлажнены, и на них плодовые деревья подвержены вымоканию. Поэтому плодовый сад здесь нужно размещать на максимальном расстоянии от водоема, особенно если это озеро.

С другой стороны, грунтовые воды в таких местах обычно имеют окислительную обстановку и дренируются водоемом. За счет этого зеркало грунтовых вод будет выглядеть, как показано на рис 7. Такое расположение грунтовых вод объясняет, почему даже на пологом берегу водоема можно вырастить сад. Однако и здесь требуется сажать деревья на валы или холмики.

На низких берегах рек возможно весеннее подтопление сада. Временное поднятие грунтовых вод не несет опасности, если к концу половодья вода полностью сходит.

Если участок неровный

Если вам попался участок с ярко выраженным рельефом или оврагом, не спешите выравнивать его — это может иметь непоправимые последствия. Для корневой системы деревьев страшны не столько высокие грунтовые воды, сколько резко восстановительная обстановка в почвах.

Рельеф (например, расположение участка на склоне) гарантирует вам отсутствие проблем с грунтовыми водами.

Однако многие желают иметь горизонтальную поверхность. Для этого они сначала завозят на низкие части самый дешевый грунт (обычно глину) и засыпают им неровности. Создаются условия для задержки в этих местах поверхностных и талых вод -теперь они не могут свободно впитываться в почву или стекать по склону, а застаиваются и вызывают образование глея.

При посадке на таких участках деревьев они будут расти до момента попадания корней в область оглеения. А далее начнут болеть и довольно быстро погибнут. В зависимости от глубины залегания глеевого слоя срок жизни дерева может колебаться в пределах 5-10 лет. Та же ситуация — при засыпке оврагов.

Проблемы неудобства рельефных участков можно решить без ущерба садоводству, если воспользоваться элементарными правилами ландшафтной архитектуры. Сгладьте уклон подпорными стенками, но используйте для засыпки сыпучие материалы — гальку, гравий, песок. Используйте овраг в качестве водоема или заровняйте большую его часть сыпучими материалами, положив поверх плодородный слой почвы.

Это условия, складывающиеся в тяжелых глинистых, насыщенных неперегнившими органическими остатками почвах. Поверхностные воды, насыщенные кислородом, не могут свободно просачиваться вглубь почвы, а кислород расходуется на окисление органики. В результате образуются токсичные для растений газы (метан, сероводород).

Источник