Гумат калия здоровый урожай

Федеральное государственное бюджетное учреждение

РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

- Вы здесь: Главная

Отдел защиты растений

Рекомендации по практическому применению биологического препарата Гумата марка С1 «Здоровый Урожай»

|

Учет биометрических показателей яровой пшеницы и п роведение анализа по определению количества клейковины. Ведущий агроном посеменоводству С.А.Полова., ведущий агроном отдела оценки качества зерна К.С. Лаптев

В производственных условиях средняя прибавка по всем вариантам опыта к контролю составила +12,3%.

Обобщенные результаты производственных опытов с применением

Источник

Гумат+7 «Здоровый урожай»

Выбор гуматов для эффективного применения.

Что такое гуматы?

Впервые гуминовые вещества были выделены из торфа немецким химиком Ф. Ахардом в 1786 году. Огромный вклад в изучение гуминовых веществ внес доктор биологических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета им. М. Ю. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Дмитрий Сергеевич Орлов (1928-2007). Он предложил свою собственную схему строения молекул гуминовых кислот, сформулировал признаки, характерные для этого класса соединений, разработал кинетическую теорию гумификации.

Общепринятая классификация гуминовых веществ, предложенная Д. С. Орловым, основана на различной растворимости гуминовых веществ в воде, кислотах и щелочах. По этой классификации гуминовые вещества делят на прогуминовые вещества, гумусовые кислоты и гумин (негидролизуемый остаток)

Прогуминовые вещества представляют собой неспецифические органические компоненты разложившихся растительных и животных остатков темно-коричневого цвета.

Гумин (негидролизуемый остаток) — совокупность минеральных комплексов гуминовых и фульвовых кислот. Гумин практически нерастворим в щелочах, кислотах и органических растворителях. В составе гумина могут содержаться некоторые неспецифические соединения (целлюлоза, лигнин, хитин).

Гумусовые кислоты — специфические органические соединения от желтого до темно-коричневого цвета. Выделяют их способом, впервые предложенным немецким ученым Ф. Ахардом, используя в качестве растворителей растворы щелочей и нейтральных солей. Гумусовые кислоты в зависимости от способности растворяться в тех или иных растворителях разделяют на гуминовые, гиматомелановые и фульвокислоты.

Фракцией гумусовых кислот, растворимой в спирте, являются гиматомелановые кислоты. Растворы гиматомелановых кислот в спирте имеют темно-красную окраску. Отличительной особенностью этих соединений является способность интенсивно поглощать электромагнитное излучение в интервале 1700-1720 см-1.

Фракция гумусовых кислот, растворимая в воде, щелочах и кислотах представляет собой фульвокислоты. К фульвокислотам относят все кислоторастворимые органические вещества, остающиеся в растворе после осаждения гуминовых кислот. Фульвокислоты выделяют посредством сорбции на полимерных смолах или активированном угле. Молекулы фульвокислот обладают более выраженными кислотными свойствами, они гидрофильны, более окислены и содержат меньшее количество углерода, чем молекулы гуминовых кислот; с одно- и двухвалентными катионами (К+, Na+, NH4+, Mg2+, Ca2+) образуют соли, растворимые в воде.

Фракцией гумусовых кислот, растворимой в щелочах и практически нерастворимой в воде и кислотах, являются гуминовые кислоты. С одновалентными катионами (К+, Na+, NH4+) гуминовые кислоты образуют легко растворимые в воде соли — гуматы. При взаимодействии гуминовых кислот с двух — и трехвалентными катионами (Са2+, Mg2+, Al3+, Fe3+) образуются осадки. Гуминовые кислоты представляют собой группу естественных аморфных темноокрашенных высокомолекулярных ароматических кислот, выделяемых при подкислении щелочного раствора из торфов, почв, бурых и выветрившихся каменных углей. Они объединены общим типом строения, но имеют известные различия в зависимости от характера исходного вещества.

Природа физиологического воздействия гуматов.

Несмотря на полувековую историю изучения механизмов физиологического действия гуминовых кислот и их солей (гуматов) на живые организмы, природа стимулирующего действия до сих пор остается предметом острых дискуссий между представителями различных научных школ.

Можно выделить следующие основные функции гуминовых кислот: аккумулятивная, транспортная, регуляторная, протекторная и физиологическая.

С. С. Драгунов отмечает пять видов их воздействия на растения: гормональное воздействие; улучшение проникновения минеральных питательных элементов через корни растений; проникновение тех же минеральных элементов в виде гумино-минеральных соединений; активное участие в окислительно-восстановительных процессах растительной клетки; предварительное ферментативное расщепление с образованием стимулирующих соединений.

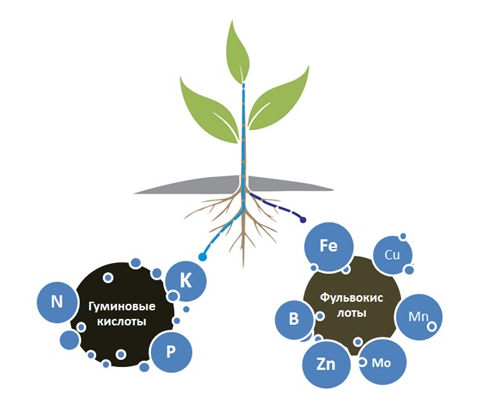

Особое внимание обратим на транспортную фикцию гуматов и способность доставки минеральных питательных элементов через корни растений.

Зачем нужны микроэлементы растениям?

Микроэлементное питание необходимо для нормальной жизнедеятельности растений и относится к основным источникам питания. Для растений выделяют 7 основных микроэлементов (Fe- железо, Mn-марганец, Cu-медь, Zn-цинк, B-бор и Mo-молибден). Они принимают самое непосредственное участие во всех важных биохимических процессах растения:

- активизируют ферменты и процессы фотосинтеза

- повышение морозо- и засухоустойчивости

- усиление устойчивости ко многим болезням

- ускорение роста и развития растения

- повышает урожайность

- улучшает качество выращенного урожая.

Что такое хелатная форма удобрения и чем она хороша?

Микроэлементы, которые содержатся в почве, могут находиться в форме неорганических солей, так и в форме органического хелатного комплекса. Хелатная форма удобрений — это современное решение бережного и эффективного микроэлементного питания растений. Хелаты по своей структуре близки к природным веществам, к ним относятся, например, витамин B12, хлорофилл. В отличие от препаратов прошлого поколения, в форме неорганических солей металлов, хелаты обладают высокой биологической активностью и в 10 раз лучше солей усваиваются растением, а в почве переходят в легкорастворимые соединения. Хелатные микроэлементы на 100% экологичны и безопасны и применяются в органическом земледелии.

Будучи поверхностно-активными веществами, гуминовые кислоты и фульвокислоты снижают поверхностное натяжение водных растворов, увеличивая тем самым проницаемость клеточных мембран. В свою очередь это оптимизирует пропускную способность транспортной системы растений — ускоряет передвижение питательных веществ. Это ускоряет метаболизм энергии, интенсивность фотосинтеза и синтез хлорофилла.

Как показал ряд исследований свойств фульвовых и гуминовых кислот, можно сделать следующий вывод: гуминовые кислоты образуют хелаты с макроэлементами. Высокая подвижность и реакционная способностью фульвокислот способствует взаимодействию с микроэлементами (в основном представленные металлами и их ионами), в результате чего образовавшиеся хелаты фульвокислот доставляются в растения необходимые микроэлементы.

Влияние гуматов на питание растений

a) непосредственное поступление питательных веществ и микроэлементов;

b) мобилизация соединений фосфора, азота, калия и других макроэлементов в биодоступные формы;

c) мобилизация и транспорт катионов переходных металлов (в частности, меди, железа, цинка) в доступной растениям хелатной форме;

d) оптимизация свойств почвы (обеспечение энергии для почвенных микроорганизмов и усиление микробиологической деятельности, усиление водоудерживающей способности, улучшение физической структуры).

Технология производства гуматов.

Наиболее распространённым методом получения «природных» гуматов является выделение гуминовых веществ из ископаемого сырья (торфа, угля) в присутствии щелочи.

Исходное сырьё имеет важно значение при производстве любой продукции. В качестве исходного сырья для производства гуматов могут служить следующие: бурые угли, тофр, сапропель естественного или и техногенного происхождения, лигносодержащее растительное сырьё, которое является отходом целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК). Также используется навоз, компост, но поскольку содержание гуминовых кислот в данном типе сырья крайне низкое, они не будут рассмотрены в данной статье.

Источник

Гумат «Здоровый урожай» – один из лучших стимуляторов роста растений и микроорганизмов, естественный катализатор биохимических процессов, обладающий активными свойствами, способный стимулировать рост растений и развитие почвенной микрофлоры, усиливающий азотный, фосфорный, калийный и углеводный обмен в растении. По всем показателям данный препарат относится к 4 классу опасности, т.е. абсолютно безопасен для человека и окружающей среды.

Для оценки влияния данного агрохимиката на урожайность и элементы ее структуры сельскохозяйственных культур, а также на микологическое состояние почвы на территории Тамбовской области сотрудниками филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области были заложены демонстрационные опытные участки на полях ООО «Виктория» Мучкапского района (культура – яровой ячмень), ОАО «Ленинское» Кирсановского района (культура – яровая пшеница) и ООО «Победа» Инжавинского района (культура – соя). Обработки культур данным агрохимикатом проводили по вегетации по классической схеме (контроль – опыт). Биологическая урожайность и элементы ее структуры оценивались с помощью отбора снопов и их исследований в лабораторных условиях. Определение супрессивности почвы и содержания в ней фитопатогенов — с помощью модифицированного метода флотации и высева почвенно-водной суспензии на твердые питательные среды с последующей инкубацией в течении 10-14 дней.

В фазу созревания бобов сои были отобраны образцы растений для более детального изучения влияния удобрения на основе гуминовых кислот с набором макро- и микроэлементов Гумата «Здоровый урожай» на структуру урожая культуры. По всем показателям контрольный вариант уступал опытному. Превосходство последнего по числу и весу бобов на одном растении выражалось в 22,4% и 10,8% соответственно. Вес бобов с 1м 2 в фазу созревания в варианте с применением Гумата был на 34,2 % больше контрольного. Но вопреки этим данным были получены низкие значения урожая сои (13,0-15,0 ц/га), на которые сильно отразилась непогода (отсутствие дождей) в период наливания бобов.

Урожайность (фаза полной спелости) сои (сорт Опус, Инжавинский район) и элементы ее структуры (фаза созревания бобов)

* Урожайность учитывалась во время уборки культуры в фазу полной спелости

При подробном рассмотрении элементов структуры урожая яровой пшеницы также виден результат обработки Гуматом «Здоровый урожай». По числу продуктивного стеблестоя и числу зерен в колосе опытный вариант превосходил контрольный на 220 шт./м 2 (42,6%) и 3,9 шт. (17,2%) соответственно, по массе 1000 зерен наблюдалось аналогичное преимущество (5,9 %). В итоге, при подсчетах биологическая урожайность участка, обработанного агрохимикатом имела данные, которые на 52,9% превышали данные участка без обработки биопрепаратом.

Урожайность яровой пшеницы (сорт Дарья, Кирсановский район) и элементы ее структуры

На яровом ячмене также заметно положительное влияние от обработки (по вегетации) данным биопрепаратом. В частности, прибавка урожая составила 40,6% (контроль 32,0 ц/га, обработка Гуматом – 45,0 ц/га).

Применение препаратов не химического, а природного характера не только позволяет качественно сохранить урожай, но и сохранить плодородие земельных угодий, повысить их супрессивность (т.е. способность к самоочищению от фитопатогенов и их саморегулированию). Перманентное присутствие в почве фузариевых грибов в результате применения агрохимиката также имело место быть, но в меньшем количестве, по сравнению с контрольным вариантом. По содержанию в почвообразцах прочих фитопатогенов – возбудителей заболеваний корневой и листостебельной систем растений прослеживалась та же тенденция снижения после применения Гумата «Здоровый урожай».

Микологический анализ почвы

Таким образом, применение удобрения на основе гуминовых кислот с набором макро- и микроэлементов Гумата «Здоровый урожай» положительно повлияло на все элементы структуры урожая различных культур, что несомненно отразилось и на сохранности урожая (8,0 – 40,6% прибавки в зависимости от культуры) и при этом снизило содержание фитопатогенных микромицетов в почве.

Используя естественный катализатор биохимических процессов Гумат «Здоровый урожай», мы не только получаем рентабельные урожаи, но и дарим здоровое будущее почве – главному звену в цепи «семя – урожай»!

На сегодняшний момент существует множество фирм, где проводится реализация агрохимикатов и биопрепаратов, но для исключения фальсификатов среди данных товаров, необходимо обращаться в надежные организации. Все ответы на вопросы о приобретении и применении Гумата «Здоровый урожай» можно получить в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области.

Адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Московская, д.2 «в»

Телефон/факс: (4752) 72-04-56

E—mail: rsc68@mail.ru

Сайт: www.rsc68tambov.ru

Источник

➤ Adblockdetector

Отдел защиты растений

Отдел защиты растений