Дерново-подзолистые почвы

Генезис.Дерново-подзолистые почвы формируются в результате подзолистого и дернового процессов почвообразования под травянистыми и мохово-травянистыми лесами, в условиях промывного водного режима. Сущность подзолистого процесса была нами описана в предыдущем разделе. В условиях южной тайги проявление подзолистого процесса несколько ослабевает в связи с уменьшением промачиваемости, снижением выноса оснований из почвенного профиля и увеличением оснований в составе опада травянистой растительности.

Сущность дернового процесса заключается в накоплении гумуса, оснований, элементов питания и в формировании водопрочной структуры под воздействием травянистой растительности. Ведущим ЭПП в дерновом процессе является гумусообразование.

Факторы, оптимальные для гумусообразования, усиливают проявление дернового процесса, в частности, наличие оснований щелочноземельных металлов в почвообразующих породах, почвенных растворах и в составе опада травянистой растительности. Основания нейтрализуют органические кислоты и связывают гумусовые вещества в неподвижные и трудноразлагаемые микроорганизмами формы.

В результате дернового процесса формируется гумусово-ак-кумулятивный горизонт А. В дерново-подзолистых почвах в связи с наложением подзолистого процесса, наряду с накоплением гумуса, в горизонте А происходит вынос оксидов железа и алюминия и илистой фракции, поэтому гумусовый горизонт называется гумусово-элювиальным и обозначается символом А1.

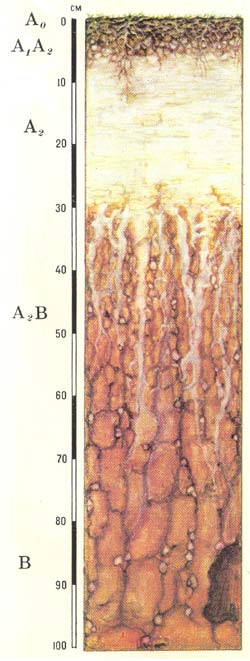

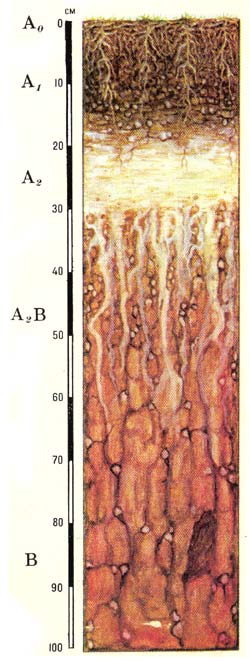

Строение профиля дерново-подзолистых почв.Дерново-подзолистые почвы имеют следующую систему генетических горизонтов: Ао – (АоА1) – А1 – А2– А2В – В – ВС – С. В отличие от подзолистых у них четко обособлен гумусово-элювиальный горизонт А1 мощностью более 5 см (обычно в пределах 5-15 см).

Состав и свойства дерново-подзолистых почв.На состав и свойства дерново-подзолистых почв значительное влияние оказывает дерновый процесс почвообразования, в результате которого в образующих породах (боровые пески) – горизонт А2 выражен фрагментарно или отсутствует. Обладают пониженным плодородием. В засушливые периоды резко проявляется недостаток влаги для растений. Нуждаются в мелиоративных дозах органических удобрений.

Псевдофибровые – на слоистых песках, часто оглеенных, наличие плотных прослоек делает их непригодными для выращивания плодовых культур.

Иллювиально-гумусовые и иллювиально-железистые.Горизонт В – от ярко-охристого до темно-коричневого в зависимости от содержания в нем гумуса (иногда до 5%) и железа, уплотнен. Нижняя часть профиля часто оглеена. Неудовлетворительные свойства горизонта В ограничивают использование этих почв под плодовые культуры.

Разделение целинных дерново-подзолистых почв на виды производится по мощности гумусового горизонта:

— слабодерновые – А1 15 см.

По глубине нижней границы подзолистого горизонта (от нижней границы лесной подстилки) выделяются:

— поверхностно-подзолистые 30 см.

Деление пахотных дерново-подзолистых почв на виды несколько отличается от целинных. По мощности подзолистого горизонта: дерново-слабоподзолистые – горизонт А2 отсутствует либо выражен в виде пятен; мелкоподзолистые– А2 20 см. По мощности пахотного слоя: мелкопахотные(Апах 30 см).

Среди дерново-подзолистых почв, развитых на глинистых и суглинистых почвообразующих породах, встречаются, как вид, поверхностно-слабоглееватыепочвы, в которых во влажные годы проявляется избыток влаги, а в сухие они лучше обеспечивают влагой сельскохозяйственные культуры.

По степени эродированности дерново-подзолистые почвы делятся на: слабосмытые – вспашкой затронута верхняя часть горизонта А2В, поверхность почвы осветлена, с буроватым оттенком, залегают на склонах до 3°; среднесмытые – запахан горизонт А2В и В1, цвет пашни бурый, залегают на склонах 3-5°; силъносмытые – распахан горизонт В2, признаки подзолистости в профиле не видны, залегают на склонах крутизной более 5°.

По мере увеличения мощности гумусового и пахотного слоев плодородие почв возрастает, а с увеличением мощности подзолистого горизонта и степени смытости – существенно снижается.

Источник

Дерновые и дерново-подзолистые почвы и их характеристика

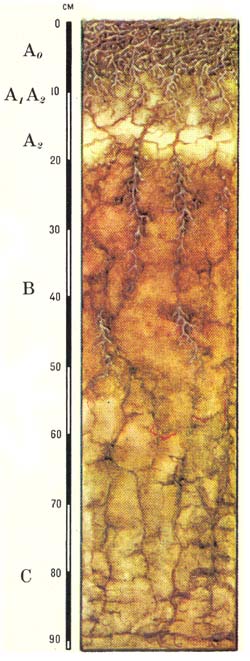

Дерновые почвы. Дерновые почвы таёжно-лесной зоны образуются под чистыми ассоциациями луговой травянистой растительности на любых породах, а под травянистыми или мохово-травянистыми лесами – на карбонатных или богатых первичными минералами породах (Прибалтика, Ленинградская, Архангельская, Калининская, Московская и др. области).

Почвообразовательный процесс, протекающий под воздействием травянистой растительности, приводящий к формированию почв с хорошо развитым гумусовым горизонтом, называется дерновым процессом. Наиболее существенной его особенностью является накопление гумуса, питательных веществ и создание водопрочной структуры в верхнем горизонте почвы. С развитием дернового процесса связано образование, помимо дерновых почв таёжно-лесной зоны, широкого ряда почв и в других зонах: черноземов, каштановых, дерновых аллювиальных и др.

Выделяют три типа дерновых почв: дерново-карбонатные, дерновые литогенные и дерново – глеевые.

Дерновые почвы имеют следующие общие признаки и свойства: хорошо выраженный гумусовый горизонт комковато-зернистой структуры, отсутствие или слабую выраженность оподзоленности, высокое содержание гумуса (3-15% и более), высокую ёмкость поглощения, слабокислую, нейтральную или слабощелочную реакцию, повышенный валовой запас азота и зольных элементов питания растений.

Дерновые почвы подразделяются на виды: По содержанию гумуса –перегнойные — >12%, многогумусные – 5-12%, среднегумусные – 3-5%, малогумусные — 15см.

Дерново-подзолистые почвы. (подтип в типе подзолистыхпочв). Дерново-подзолистые почвы преобладают в южнотаежной подзоне, отдельные их массивы заходят в северную часть лесостепи.Целинные дерново-подзолистые почвы сверху имеют лесную подстилку А0 обычно мощностью около 5 см или дернину Ад. Под ними находится гумусово-элювиальный (дерновый) горизонт А1 различной мощности, иногда более 20 см, светло-серого цвета, с белесым оттенком (в сухом состоянии) или более темный; ниже залегает белесый подзолистый горизонт А2 с типичной пластинчатой или листоватой структурой, который сменяется переходным горизонтом А2В а далее иллювиальными (В1 и В2 наиболее тяжелыми по гранулометрическому составу, буровато-коричневыми, ореховатой структуры. Иллювиальный горизонт В2 постепенно (через горизонт ВС) переходит в материнскую породу С. В результате распашки целинных почв образующийся пахотный слой состоит из гумусового слоя и частично припаханного подзолистого, а ниже генетические горизонты те же, что и в целинных почвах.

Мощность дерново-подзолистых почв 130—200 см. Легкие по гранулометрическому составу почвы имеют более растянутый общий профиль по сравнению с суглинистыми разновидностями вследствие лучшей их водопроницаемости и охвата почвообразованием более мощной толщи материнской породы.

Профиль дерново-подзолистых почв формировался под воздействием прежде всего подзолистого и дернового процессов. Определенное участие принимали процессы лессиважа, а в поверхностно-оглеенных – элювиально-глеевый процесс.

По мощности подзолистого горизонта выделяют следующие виды дерново-подзолистых суглинистых почв (почвы без признаков плоскостной водной эрозии): дерново-слабоподзолистые — горизонт А2 отсутствует, оподзоленность подгумусового слоя А2В1 выражена в виде белесых пятен, обильной кремнеземистой присыпки и т. д.;

дерново-среднеподзолистые (или дерново-мелкоподзолистые) — горизонт А2 сплошной мощностью до 10 см;

— дерново-сильноподзолистые (или дерново-неглубокоподзолистые) — мощность сплошного подзолистого горизонта от 10 до 20см;

дерново-глубокоподзолистые — сплошной горизонт А2 мощностью более 20 см.

Виды почв по мощности гумусового горизонта (Апах + А1 мелко пахотные (до 20 см), среднепахотные (20—30 см) и глубокопахотные (более 30 см).

Состав и свойства дерново-подзолистых почв зависят от развития подзолистого и дернового процессов, гранулометрического состава, степени смытости и окультуренности.

В профиле суглинистых почв наиболее тяжелым по гранулометрическому составу является иллювиальный горизонт, самым легким — подзолистый; гумусовый горизонт по этому признаку занимает промежуточное положение. По гранулометрическому составу генетические горизонты выделяются отчетливо. В результате применения в земледелии приемов глинования песчаных почв, пескования глинистых, внесения органических удобрений гранулометрический состав пахотных горизонтов может изменяться. Минералогический состав дерново-подзолистых почв зависит от состава материнских пород. Глинные минералы представлены в основном монтмориллонитом, гидрослюдами и их смешанно-слоистыми образованиями. Каолинита содержится мало.

Физические и водно-физические свойства. Структурное состояние дерново-подзолистых почв неблагоприятное. В пахотном слое содержится всего 20—З0 % водопрочных агрегатов крупнее 0,25 см; в связи с этим поверхность пахотного слоя во время дождей заплывает, а при высыхании образуется корка, нарушающая водно-воздушный режим почв и отрицательно влияющая на всходы культурных растений.

Химический состав. Валовой состав дерново-подзолистых почв отражает характерные для них изменения по профилю в содержании основных элементов, но обеднение подзолистого горизонта валовыми калием и натрием наблюдают не всегда. Валовое количество фосфора и серы невысокое. В верхних горизонтах дерново-подзолистых суглинистых почв Среднего Предуралья по сравнению с аналогичными почвами центральных областей России (Московская обл.) больше кальция и калия, а в иллювиальных горизонтах — железа; магния в 2—З раза больше по всему профилю.

Основное количество гумуса сосредоточено в дерновом слое; ниже, в подзолистом горизонте, его содержание резко уменьшается. Качественный состав гумуса фульватный и гуматно-фульватньий. Дерново-подзолистые почвы бедны валовыми запасами и подвижными формами азота. В горизонте А1 или Апах количество подвижного фосфора и обменного калия низкое, в подзолистом слое оно уменьшается и резко возрастает в иллювиальном. Дерново-подзолистые почвы кислые; кислотность почв западных районов южно таежной подзоны европейской территории обусловливают катионы Н и Al 3+ а восточных — в основном Н + , в профиле наиболее кислыми являются иллювиальные горизонты.

Сумма обменных оснований дернового слоя суглинистых почв снижается от слабоподзолистых видов к сильноподзолистым (от 20—25 до 10 мг/экв и ниже). В подзолистом горизонте сумма обменных оснований наименьшая, а в иллювиальном — более высокая, чем в дерновом слое. Степень насыщенности основаниями дерново-подзолистых почв в целом выше, чем у подтипов подзолистых почв; однако встречается немало дерново-сильноподзолистых слабогумусных почв, у которых степень насыщенности основаниями ниже 50 %.

В результате развития плоскостной водной эрозии значительно изменяются состав и все свойства пахотного горизонта в связи с припахиванием нижележащих горизонтов с характерными для них свойствами. При любой степени смытости пахотный слой представляет собой смесь горизонтов с преобладанием массы основного распахиваемого горизонта, который, как правило, и определяет свойства обрабатываемого слоя.

Состав и свойства дерново-подзолистых почв значительно изменяются при проведении окультуривающих приемов: почвы утрачивают неблагоприятные в агрономическом отношении свойства и приобретают новые ценные качества. При этом наиболее существенно изменяется пахотный горизонт.

Источник

Гумусовая мощность дерново подзолистых почв

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | |||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |||

|

Подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы

Карликовые подзолистые почвы

А0 — лесная подстилка, при мощности 1-2 см состоит преимущественно из опада прошлого года и не расчленяется на подгоризонты; если же подстилка более мощная, она расчленяется на несколько подгоризонтов, чаще всего на три:

А0‘ представляет собой слой слаборазложившихся бурых остатков с сохранившейся формой, прочностью и т. п.;

А0» — светло-бурый, более прочные элементы сохранили внешний вид, но утратили прочность, легко разламываются, растираются; более нежные, например листья, исчезли почти полностью; характерно обилие грибного мицелия, который в виде белых и желтых нитей пронизывает этот слой;

А0»’ — от темно-бурого до черного цвета землистой консистенции; первичных элементов уже не сохранилось, за исключением наиболее прочных: шишек и их чешуек, кусков коры и пр.; имеет иногда комковатую структуру, но чаще бывает порошковидным; при большой мощности лесной подстилки в ней, особенно в нижних слоях, в изобилии встречаются корни растений как напочвенного покрова, так и древесных; горизонт лесной подстилки резко отделяется от нижележащих горизонтов;

A1 — гумусово-аккумулятивный мощностью от нескольких сантиметров до 30 см, серый или темно-серый, структура мелкокомковатая, иногда с горизонтальной делимостью, непрочная, по окраске довольно четко отделяется от нижележащего горизонта;

А2 — подзолистый (элювиальный) мощностью до 30 см, как правило самый светлоокрашенный горизонт в профиле почвы; белесый или белесовато-светло-серый, плитчатой, пластинчатой, чешуйчатой или листоватой структуры; нередко содержит стяжения из гидроокисей с примесью гумуса и глинистых частиц;

А2В(АВ) — переходный пестроокрашенный горизонт от элювиального к иллювиальному, в котором чередуются участки горизонта А2 и В1( участки горизонта А2 сформированы здесь в виде языков, затеков, карманов или клиньев, общая мощность которых изменяется от 10 до 50 см; в песчаных почвах обычно отсутствует;

В — иллювиальный мощностью 20-120 см, наиболее ярко окрашенный, в профиле бурых, красно-бурых тонов самый плотный; имеет ореховатую структуру, которая постепенно книзу переходит в призматическую; по трещинам и на поверхности структурных отдельностей имеются белесая присыпка и коричневые натечные пленки;

С — почвообразующая порода, слабо измененная или совсем не измененная почвообразованием.

Такое строение имеют дерново-подзолистые почвы; подзолистые почвы отличаются тем, что в них сразу под слоем лесной подстилки залегает подзолистый горизонт А2.

Подзолистые почвы песчаного механического состава отличаются от описанных выше суглинистых почв. Горизонт А2 в них очень светлый, почти белой окраски, мучнистый, бесструктурный, часто языковат, резко переходит в иллювиальный горизонт В. Последний менее растянут, но выражен резко; нередко представляет собой плотно сцементированный слой, почти водонепроницаемый.

Подзолистые почвы характеризуются резким обеднением илистыми частицами и полуторными окислами верхних почвенных горизонтов и накоплением их в иллювиальном горизонте В. Они имеют кислую реакцию, высокую ненасыщенность основаниями (40-85% в подзолистых и 20-70% в дерново-подзолистых почвах). Содержание гумуса различно, может достигать иногда 9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, состав фульватный.

Подзолистые почвы составляют основную массу пахотно-земелыюго фонда таежно-лесных территорий и пригодны для выращивания широкого набора сельскохозяйственных культур. Большинство пахотных подзолистых почв нуждается в известковании и регулярном внесении минеральных и органических удобрений. Последние необходимы не только как источник питания растений, но и как средство, увеличивающее емкость обмена и улучшающее водно-воздушный режим пахотного слоя. После проведения улучшительных мелиорации на месте подзолистого горизонта образуется мощный гумусированный пахотный слой с высоким содержанием гумуса и элементов питания растений, образуется окультуренная дерново-подзолистая почва.

Тип подзолистых почв включает в себя следующие подтипы:

- Глееподзолистые почвы

Подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Подзолистые почвы

Подзолистые почвы Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы