Гумусово аккумулятивный горизонт почв это

Общим для почв отдела является тёмногумусовый горизонт (AU, PU), который сочетается со срединными горизонтами разного строения и генезиса, дающими основание для выделения типов. Дифференциация профиля по илу выражена слабо (К < 1,4) или отсутствует. Почвы формируются на рыхлых, в разной степени карбонатных или бескарбонатных отложениях суглинисто-глинистого, редко супесчаного гранулометрического состава.

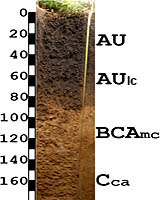

Центральный в отделе тип чернозёмов, сформировавшийся под лугово-степной или степной растительностью, диагностируется по срединному аккумулятивно-карбонатному горизонту BCA, который содержит педогенно преобразованные карбонаты в форме прожилок (карбонатного мицелия) или сегрегационных скоплений (белоглазки). Иногда карбонаты рассеяны в массе горизонта (карбонатная пропитка), сообщая горизонту более светлую, чем свойственная почвообразующей породе, окраску, относительно равномерную или в виде расплывчатых пятен. Допускается присутствие карбонатов в любой части поверхностного тёмногумусового горизонта, но они не рассматриваются как часть аккумулятивно-карбонатного горизонта. Карбонаты в тёмногумусовом горизонте морфологически не выражены или представлены лабильными паутиноподобными или плесневидными формами, а также в виде налетов. Количество карбонатов невелико, всегда меньше, чем в аккумулятивно-карбонатном горизонте.

Возможно смещение верхней границы аккумулятивно-карбо-натного горизонта BCA на 10-15 см вниз относительно нижней границы тёмногумусового горизонта. Эта переходная по гумусу и не содержащая карбонатов часть профиля не имеет признаков иллювиирования глинистого вещества и не учитывается при диагностике типа.

Разнообразие чернозёмов, связанное с подзонально-фациальными особенностями климата и различиями в современных гидротермических режимах, отражено в серии подтипов, диагностируемых по характеру карбонатного профиля, прежде всего по формам карбонатных новообразований. Соответственно выделяются:

1. Миграционно-мицелярные чернозёмы – нитевидные выпоты, плесень и налеты в нижней части тёмногумусового горизонта, мицелярные прожилки в ауккумулятивно-карбонатном горизонте; глубина вскипания сильно варьирует (от поверхности до 100-120 см), а потому не может служить диагностическим признаком подтипа. Формируются в лесостепной зоне центра Русской равнины, в предгорьях Кавказа; в Заволжье – на древних террасах крупных рек, за Уралом – в предгорьях Северного Алтая.

2. Сегрегационные чернозёмы – отсутствие миграционных форм карбонатов в тёмногумусовом горизонте и сегрегационные формы (белоглазка) в аккумулятивно-карбонатном. Граница вскипания резкая, ровная, стабильная. Формируются в степной зоне Русской равнины. К востоку от Волги ареалы постепенно сокращаются. Не характерны для континентальных условий Сибири.

3. Миграционно-сегрегационные сочетают признаки двух предыдущих подтипов: миграционные формы карбонатных новообразований в тёмногумусовом горизонте и сегрегационные – в аккумулятивно-карбонатном. Обильно представлены копролиты, часто создающие почвенную структуру не только в гумусовом, но и в аккумулятивно-карбонатном горизонте. Основной ареал – степное Предкавказье и Приазовье.

4. Криогенно-мицелярные – мицелярные формы в аккумулятивно-карбонатном горизонте при отсутствии карбонатных новообразований в тёмногумусовом горизонте. Граница вскипания ровная и расположена у границы гумусового горизонта или ниже. Эти особенности связаны с длительно-сезонной льдистой мерзлотой, обусловливающей надмерзлотное оглеение в нижней части профиля. Основной ареал – лесостепь Средней Сибири.

5. Дисперсно-карбонатные – карбонатные новообразования отсутствуют в связи с недостатком влаги. Карбонаты осаждаются на месте растворения или передвигаются на очень короткие расстояния, образуя общую пропитку, местами более сильную в виде пропиточных пятен. Характерна ровная устойчивая граница вскипания непосредственно под тёмногумусовым горизонтом (20-30 см). Формируются в засушливых степных ландшафтах Сибири.

Перечисленные подтипы часто бывают сложными: на профили, отражающие особенности современных режимов, накладываются признаки солонцеватости, засоления и др.

Кроме cобственно чернозёмов, в отделе аккумулятивно-гумусовых почв выделяются следующие типы почв:

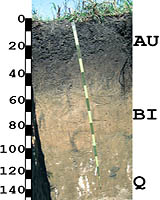

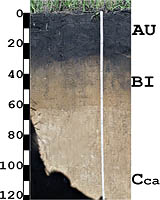

Чернозёмы глинисто-иллювиальные, диагностику которых определяет срединный глинисто-иллювиальный горизонт BI. Ниже глинисто-иллювиального горизонта могут, но не обязательно, присутствовать педогенные карбонатные аккумуляции преимущественно в виде мицелия, иногда в виде конкреций (горизонт ВСА). Чернозёмы глинисто-илювиальные формируются в лесостепи под луговыми степями или под лесами паркового типа.

Чернозёмы текстурно-карбонатные имеют в качестве срединного текстурно-карбонатный горизонт. Почвы формируются под сухостепной растительностью в континентальных условиях юго-востока Русской равнины, в Заволжье и Зауралье.

Темные слитые почвы характеризуются присутствием в профиле слитого горизонта V. Почвы формируются под лугово-степной и степной растительностью на глинах, часто засоленных, с содержанием илистой фракции не менее 40%, образуют локальные ареалы в лесостепи и степи Предкавказья.

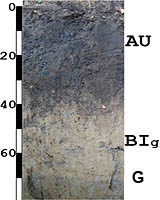

Перечисленные типы имеют гидроморфные аналоги, в профиле которых ниже срединного горизонта присутствует квазиглеевый горизонт Q. В чернозёмах глинисто-иллювиальных, сформированных на бескарбонатных или мало карбонатных породах, вместо квазиглеевого возможно формирование глеевого горизонта G.

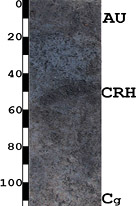

Особое место в отделе занимают типы чернозёмовидных почв с гумусово-криометаморфическим горизонтом CRH, залегающим под тёмногумусовым горизонтом. Горизонт CRH постоянно влажный, с пороховидной, творожистой или икряной структурой. Весь профиль имеет признаки оглеения в виде ржавых и сизых пятен и Fe-Mn-конкреции с максимумом в тёмногумусовом горизонте. Характерно отсутствие карбонатов и наличие гнезд светлых кремнезёмистых новообразований в нижней части профиля. Чернозёмовидные почвы формируются под остепненными лугами, а их глеевые варианты – под осоковыми лугами на юге Дальнего Востока и в межгорных котловинах Забайкалья. Высокое увлажнение почв в основном связано с глубоким промерзанием, вследствие которого мерзлота сохраняется в профиле и служит водоупором. Переувлажнению способствуют слаборасчлененный равнинный рельеф, тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и сезонное распределение атмосферных осадков с летним максимумом.

Источник

Гумусово аккумулятивный горизонт почв это

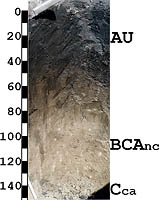

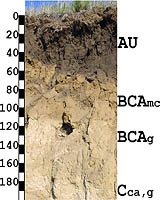

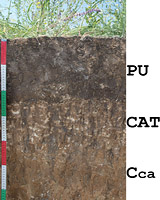

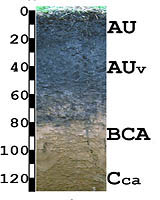

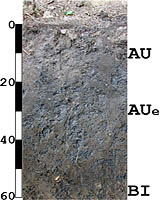

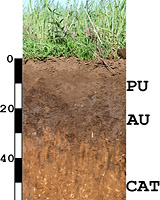

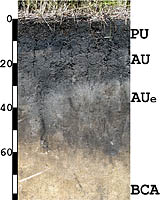

Аккумулятивно-гумусовые почвы объединяет присутствие в их профиле темногумусового горизонта AU мощностью более 30 см ( 1 ), рыхлого, равномерно окрашенного в темно-серый или черный цвет, имеющего рассыпчатую комковато-зернистую структуру ( 2 ). Благодаря качествам, обеспечивающим высокое плодородие, аккумулятивно-гумусовые почвы широко используются в земледелии, в связи с чем верхняя часть гумусовой толщи трансформируется в агротемногумусовый горизонт PU ( 3 ). плотный, порошисто-глыбистый, распадающийся на угловатые отдельности с раковистым изломом.

Темногумусовый горизонт в почвенном профиле аккумулятивно-гумусовых почв сочетается с различными срединными горизонтами, генезис и строение которых определяются разнообразием гидротермических режимов и особенностями почвообразующих пород.

Аккумулятивно-гумусовые почвы формируются под травянистыми сообществами открытых пространств , ( 4 ) или парковых лесов ( 5 ) в степной и лесостепной природных зонах континентального суббореального пояса, а также в области «Амурских прерий» на юге Дальнего Востока. Почвообразующими породами для них служат рыхлые карбонатные или бескарбонатные отложения суглинистого, глинистого, редко супесчаного гранулометрического состава.

Центральное место среди аккумулятивно-гумусовых почв занимают черноземы, представленные тремя почвенными типами, которые различаются между собой характером срединного горизонта – аккумулятивно-карбонатного BCA , текстурно-карбонатного CAT или глинисто-иллювиального BI . Собственно черноземами являются те, в профиле которых темногумусовый горизонт всегда сочетается с аккумулятивно-карбонатным горизонтом ( 6 ).

Аккумулятивно-карбонатный горизонт залегает ниже гумусовой толщи и содержит максимальное в профиле количество педогенных карбонатных новообразований – карбонатного псевдомицелия (прожилок) ( 13, 14, 15, 16 ), округлых сегрегаций (белоглазки ( 7 )), светлых пропиточных пятен, — разнообразие которых обусловлено особенностями нисходящей и восходящей миграции почвенных растворов в разных гидротермических условиях. По цвету и структуре горизонт мало отличается от почвообразующей породы.

Возможно смещение верхней границы аккумулятивно-карбонатного горизонта на 10-15 см вниз относительно нижней границы темногумусового горизонта и, наоборот, присутствие карбонатов в любой части темногумусового горизонта, где они либо морфологически не выражены, либо представлены различными лабильными формами: плесенью, паутиной, различными налетами на поверхности педов и внутренних стенках пустот ( 16 ).

Следы деятельности почвенной фауны

Карбонатный псевдомицелий

Физические свойства. В естественном состоянии гумусовый горизонт черноземов характеризуется весьма благоприятными физическими свойствами. Показатели плотности (около 1 г/см 3 ), капиллярной и общей (более 50%) пористости обеспечивают оптимальное для жизнедеятельности биоты соотношение пор аэрации и пор обводнения. Влажность завядания и наименьшая влагоемкость в объемных процентах составляют 18-20 и более 40 % от объема соответственно. Изменение этих величин с глубиной происходит постепенно, в соответствии с уменьшением содержания гумуса и перестройкой структурного состояния. Однако даже за пределами темногумусового горизонта показатели пористости остаются достаточно высокими, даже при плотности 1,35-1,40 г/см 3 общая пористость около 35%, что обеспечивает высокую влагоемкость и свободную водопроницаемость.

В агрочерноземах разрушение естественной структуры в агрогоризонте приводит к увеличению плотности (до 1,3 г/см 3 ) и резкому изменению порового пространства в сторону сокращения объема внутриагрегатных и межагрегатных пор и пор капиллярного обводнения, место которых занимают в основном трещины усыхания. В почвах уменьшается «иммунитет» к засухам, снижается водопроницаемость и объем водопоглощения.

Химические свойства. Содержание гумуса в верхней части темногумусового горизонта колеблется в широких пределах: от 5–6 до 12%. У нижней границы горизонта содержание гумуса составляет 1,5–2%. В составе гумуса преобладают гуматы кaльция. За пределами нижней границы гумусового горизонта в составе гумуса начинают преобладать фульвокислоты. Реакция обычно нейтральная, в нижней части профиля слабощелочная. Емкость поглощения колеблется в зависимости от содержания гумуса и гранулометрического состава от 35 до 50-55 мг-экв./100 г почвы в верхнем горизонте и постепенно убывает с глубиной. Поглощающий комплекс насыщен основаниями с преобладанием обменного кальция; содержание обменного натрия обычно не более 5% от емкости поглощения. Почвенный профиль не дифференцирован по гранулометрическому составу и валовому содержанию оксидов железа и алюминия.

Область распространения и варианты. Ареал черноземов чрезвычайно широк и охватывает несколько природных подзон, отражающих нарастание аридности с севера на юг, и несколько провинций, соответствующих увеличению континентальности с запада на восток. Существенная неоднородность климатических параметров и различия в современных режимах обусловливает региональную специфику черноземов при сохранении основных показателей, определяющих типовую принадлежность почв.

Региональная специфика отражается на уровне подтипа и проявляется отчасти в свойствах гумусового горизонта, но главным образом в характере карбонатного профиля, прежде всего в формах карбонатных новообразований. Подтипы образуют обширные ареалы в нескольких природных зонах

Мощность темногумусового горизонта составляет 60-120 см (наиболее часто 80-100 см). В нем обычны признаки миграции органо-минеральных соединений, проявляющиеся в цветовой дифференциации агрегатов нижней части горизонта, поверхность которых имеет очень темные покровы, а их внутренние части светлее и имеют бурый оттенок.

Химические свойства. Аккумулятивно-карбонатный горизонт растянут, аналитически выражен нерезко. Содержание гумуса в верхней части темногумусового горизонта в естественных почвах колеблется около 7-10%, в агрочерноземах – около 5-7%.

Область распространения. (Агро)черноземы миграционно-мицелярные составляют фон почвенного покрова в умеренно-континентальных провинциях лесостепной зоны Европейской России, а также в предгорьях Кавказа; в Заволжье и за Уралом встречаются локально в особых геоморфологических условиях – на древних террасах крупных рек; в предгорьях Северного Алтая поднимаются по склонам до высоты 600-800 м.

Мощность гумусового горизонта составляет 40-80 см, чаще всего – 60-70 см.

Химические свойства. Аккумулятивно-карбонатный максимум выражен четко, с отчетливой верхней границей, смещенной относительно границы вскипания на 15-25 см. Содержание гумуса в верхней части темногумусового горизонта составляет 6-9% в естественных черноземах и 4-6% в агрочерноземах.

Область распространения. Черноземы распространены в степных умеренно-континентальных провинциях Европейской России. К востоку от Волги их ареалы постепенно выклиниваются.

Химические свойства. Содержание гумуса в верхней части гумусового горизонта черноземов 6-10%, в агрочерноземах 4-6%. Для своеобразных почв юга Азово-Кубанской низменности характерны фульватный состав гумуса, остаточные признаки солонцеватости и засоления в нижней половине гумусового профиля, унаследованной от гидроморфных стадий.

Область распространения. Основной ареал почв – степное Предкавказье и Приазовье. Особыми свойствами отличаются черноземы миграционно-сегрегационные южной низкой части Азово-Кубанской равнины, в которых мощность гумусовых профилей может достигать 160-170 см, что связано с особой стадией плавневого гидроморфизма в эволюции почв. Нижняя половина их гумусового профиля отличается оливково-серым оттенком окраски и крупной столбчато-призмовидной структурой, не свойственной гумусовым горизонтам черноземов.

Диагностика. Характерен карбонатный профиль с резкой верхней границей, расположенной ниже темногумусового горизонта, и мицелярными формами новообразований ( 21 ). Специфика криогенно-мицелярных черноземов определяется наличием длительно-сезонной льдистой мерзлоты, ограничивающей сферу влагооборота и обеспечивающей продолжительное увлажнение подгумусовой части профиля, где и происходит перераспределение карбонатов. Неглубокая осенняя влагозарядка темногумусового горизонта обеспечивает выщелачивание из него карбонатов, а быстрое летнее иссушение ограничивает восходящие токи и возврат карбонатов в гумусовый горизонт. В нижней части почвенного профиля отмечается надмерзлотное оглеение. Темногумусовый горизонт имеет мощность 40-50 см и, как правило, не содержит карбонатов.

Химические свойства. Содержание гумуса в верхней части темногумусового горизонта в черноземах колеблется в пределах 9-14%, а в агрочерноземах снижается до 7-9%. Реакция в темногумусовом горизонте от слабокислой до нейтральной, в подгумусовой части профиля становится слабощелочной. Максимум карбонатов количественно выражен нечетко.

Область распространения. Основной ареал криогенно-мицелярных черноземов – лесостепь Западной и в основном Средней Сибири.

Диагностика. Самый аридный вариант черноземов. Карбонатные новообразования отсутствуют в связи с недостатком влаги, которой достаточно только для выщелачивания верхних 20-30 см. Карбонаты осаждаются на месте растворения или передвигаются на очень короткие расстояния, образуя общую пропитку, местами более сильную, в виде пропиточных пятен. Темногумусовый горизонт малой мощности – не более 30 см, ниже него располагается ровная устойчивая граница вскипания от HCl.

Химические свойства. Содержание гумуса низкое – 3-4%, в составе гумуса повышено содержание бурых гуминовых кислот и фульвокислот, соотношение Сгк/Сфк близко к 1.

Область распространения. Формируются в засушливых степных ландшафтах Забайкалья.

Физические свойства Средние показатели физических свойств в черноземах текстурно-карбонатных хуже, чем в собственно черноземах. Плотность темногумусового горизонта заметно выше, особенно в агротемногумусовом горизонте, где обычно составляет 1,3 г/см 3 и выше. В текстурно-карбонатном горизонте плотность достигает 1,5 г/см 3 . Общая порозность в гумусовом горизонте 55-60%, с глубиной уменьшается до 44-49%. Влага атмосферных осадков проникает вглубь по магистральным трещинам, образуя изолированные потоки, что определяет глубокий, но мало продуктивный для влагозарядки транзит влаги. Современное почвообразование осуществляется в относительно узких зонах вдоль трещин.

Область распространения и варианты. Формируются под сухостепной растительностью в континентальных условиях юго-востока Русской равнины и Зауралья ( 24 ).

Диагностируются по залеганию под аккумулятивно-карбонатным или текстурно-карбонатным горизонтами квазиглеевого горизонта – оливкового, с мелкими серовато-сизыми и охристыми пятнами и однопорядковой структурой разного размера. Горизонт содержит карбонатные новообразования в виде пятен мергелистой пропитки и/или крупных конкреционных скоплений причудливой формы, заполняющих трещины и пустоты и включающих обычно одно или несколько твердых ядер. Встречаются марганцево-железистые конкреции. Характерна потечность органического вещества, возможно присутствие легкорастворимых солей и гипса.

В окраске гумусового горизонта часто отмечаются стальные тона.

Условия образования Формируются в лесостепных, степных и сухостепных ландшафтах при дополнительном грунтовом увлажнении, которое в большинство случаев обеспечивается верховодкой над контактом смены почвообразующих наносов. Верховодка связана с аккумуляцией влаги атмосферных осадков, которые, скапливаясь в понижениях, постепенно просачиваются вглубь.

Наиболее крупные ареалы на территории слабо дренированной Окско-Донской низменной равнины и на юге Западно-Сибирской низменности. В других случаях они выступают компонентами в сочетаниях – пятнистостях с автоморфными аналогами.

Солонцеватые черноземы ( 25, 26 ) диагностируются по наличию в темногумусовом горизонте уплотнения, потемнения окраски и выраженной тенденции к столбчато-призматической структуре. В нижней части горизонта и под ним присутствуют темные глянцевые пленки по граням педов ( 27 ), указывающие на подвижность органического вещества. Обычно (не обязательно) прослеживается присутствие обменного натрия в количестве 5–10% от ЕКО и слабая текстурная дифференциация профиля. Формируются в южной лесостепи, в степных и сухостепных ландшафтах на засоленных породах .

Засоленные черноземы диагностируются на основании аналитических показателей: содержания легкорастворимых токсичных солей, количество которых в любом горизонте профиля выше 0,1-0,2%, но в верхних 20 см не превышает 1% ( 28 ).

Слитизированные черноземы ( 30 ) диагностируются по присутствию поверхностей скольжения небольших размеров (менее 20 см, ( 31 )) и/или клиновидным структурным отдельностям, свидетельствующих о деформации почвенной массы при набухании и усадке в циклах увлажнения-иссушения. Верхняя часть темногумусового горизонта по сложению и свойствам близка к темногумусовому горизонту других черноземов. Формируются на тяжелых иловатых глинах лесостепных и степных ландшафтов.

Ниже глинисто-иллювиального горизонта может находиться аккумулятивно-карбонатный горизонт с мицелярными, иногда конкреционными формами новообразований. Мощность гумусового горизонта колеблется в пределах 40-100 см, очевидны признаки подвижности органоминеральных веществ, проявляющейся в цветовой дифференциации агрегатов нижней части гумусового горизонта.

Физические свойства Профильное изменение физических параметров сопрягается с распределением гумуса и особенностями глинисто-иллювиального горизонта. Так, плотность, составляющая в верхней части гумусового горизонта примерно 1 г/см 3 , достигает максимума (1,5 г/см 3 и более) в глинисто-иллювиальном горизонте и постепенно уменьшается с глубиной. Примерно так же изменяются объемы общей пористости, пор обводнения и аэрации. В целом глинисто-иллювиальные черноземы характеризуются высокой водопроницаемостью и большой водоудерживающей способностью. При периодически промывном водном режиме нисходящие токи в почвах преобладают над восходящими, что выводит карбонаты из сферы активного влагооборота и препятствует их возврату в среднюю и верхнюю части профиля.

Химические свойства. Содержание гумуса в верхней части гумусового профиля 8–14% в естественных почвах и 5-9% в агропочвах. Сумма обменных снований обычно составляет 30–45 мг-экв/100 г почвы. Преобладает обменный кальций, обменный водород отсутствует или составляет не более 10% от суммы поглощенных оснований. Величина pH в гумусовом горизонте – около 6, иногда снижается до 5-5,5, глубже реакция среды становится нейтральной; в верхних горизонтах гидролитическая кислотность может достигать 7–10 мг-экв/100 г почвы. Профиль слабо дифференцирован по оксидам алюминия и железа и гранулометрическому составу: относительное накопление ила в горизонте ВI не превышает 5-7% по отношению к темногумусовому горизонту.

Условия образования Формируются на бескарбонатных или глубоко- и малокарбонатных рыхлых отложениях в лесостепи при дополнительном увлажнении за счет вод поверхностного стока и/или грунтовых вод, преимущественно верховодки на контакте наносов разного гранулометрического состава ( 41 ).

Диагностика. В нижней части профиля, под глинисто-иллювиальным горизонтом находится квазиглеевый горизонт – оливкового оттенка, с мелкими серовато-сизыми и охристыми пятнами и однопорядковой ореховатой либо призмовидной структурой. Содержит карбонатные новообразования в виде пятен мергелистой пропитки и крупных конкреционных скоплений с твердыми ядрами, заполняющих трещины и пустоты ( 42 ). Встречаются марганцево-железистые конкреции. В глинисто-иллювиальном горизонте выражена потечность органического вещества в виде темных кутан по граням структурных отдельностей. В окраске гумусового горизонта часто отмечаются «стальные» тона.

Условия образования Формируются под теми же растительными сообществами и в тех же условиях увлажнения, что и черноземы глинисто-иллювиальные глеевые, но на умеренно- или сильнокарбонатных породах.

Использование черноземов и ограничения. Комплекс свойств темногумусового горизонта определяет высокое плодородие преобладающей части черноземов. Практически все черноземы включены в сельскохозяйственное землепользование. Целинные варианты можно найти на небольших территориях заповедников. Основным из них является Центрально-черноземный Государственный природный биосферный заповедник им. В.В. Алехина (Курская область) с черноземами мицелярно-миграционными, а также Попереченская степь (Пензенская область) с черноземами глинисто-иллювиальными.

При освоении черноземы относительно быстро (в течение 7-10 лет) теряют 25-30% запасов гумуса в агрогоризонте, зернистая структура разрушается, возрастает плотность, сокращается влагоемкость и объем влагооборота. Эти негативные последствия освоения под залежью восстанавливаются медленно, требуется несколько десятилетий. Деградации черноземов и способам восстановления их плодородия посвящена обширная литература.

Диагностика. Почвы диагностируются по наличию в профиле слитого горизонта, очень плотного, вязкого и пластичного во влажном состоянии, трещиноватого в сухом; в последнем случае горизонт разбит на тумбовидные отдельности. Слитость может проявляться в нижней части гумусированной толщи и в средней части профиля, соответственно, окраска горизонта варьирует от черной до оливково-бурой. Характерны поверхности скольжения разных размеров ( 31 ), как небольших, так и обширных (20-30 см 2 и более), а также клиновидные структуры, грани которых представляют собой поверхности скольжения, сходящиеся в виде клина.

Темногумусовый горизонт характеризуется очень темной окраской и угловатой неводопрочной структурой, практически лишен внутриагрегатных пор. Верхняя часть отличается рыхлым сложением и мелкой крупитчатой структурой вследствие процесса самомульчирования. Зоогенная проработка отсутствует. Карбонаты могут присутствовать на разной глубине, преимущественно на глубине 80-100 см. Новообразования в виде железистых конкреций встречаются глубже 100 см, еще глубже возможны выделения гипса и легкорастворимых солей.

Физические свойства Гранулометрический состав отличается высоким содержанием тонких фракций: 40-60% ила, 70-80% физической глины при низком содержании крупной пыли. В слитых горизонтах плотность в сухом состоянии достигает 1,6-1,8 г/см 3 , общая пористость очень низкая — 37-42%; степень набухаемости 15-25%. Содержание ила может увеличиваться в слитом горизонте не более чем на 5-10%, в его составе много водопептизируемого ила (6-10%). Эти показатели обусловливают низкую водопроницаемость и затрудненную аэрацию почв.

Химические свойства. Содержание гумуса в верхней части гумусового горизонта достигает 8 %, в агрогоризонтах 3-5%; отношение Сгк/Сфк высокое – 1,5-2 с преобладанием фракции гуминовых кислот, связанных с глинистыми минералами. ЕКО высокая – 50 мг-экв/100 г почвы при значительной доле магния (25-50%) и низкой – натрия (до 5% от суммы). Профиль не дифференцирован по валовому составу.

Область распространения и варианты. Почвы формируются на тяжелых глинах с высоким – более 40% содержанием ила гидрослюдисто-смектитового состава, под лугово-степной и степной растительностью. Образуют локальные ареалы в Западном Предкавказье. Среди темных слитых почв выделяются почвы с признаками солонцеватости, засоления и квазиглееватости.

Использование и ограничения. В земледелии используются ограниченно вследствие неблагоприятных физических свойств. Темные слитые почвы при использовании традиционных приемов земледелия быстро деградируют и теряют плодородие, их использование в земледелии требует тщательного соблюдения технологий, известных в мире для аналогичных почв – Вертисолей.

Диагностика. Отличаются присутствием в профиле под темногумусовым горизонтом гумусово-криометаморфического горизонта CRH – очень темного, почти черного, рассыпчатого, с икряной или крупитчатой структурой, всегда влажного ( 43 ). Весь профиль имеет признаки оглеения в виде мелких сизых и ржавых пятен и Fe-Mn-конкреций с максимумом в темногумусовом горизонте. Характерны глубокая (до 100 см) гумусированность, отсутствие карбонатов и наличие светлых гнезд кремнеземистых новообразований в нижней оглеенной части профиля.

Химические свойства. Черноземовидные почвы формируются на юге Дальнего Востока («черноземы Амурских прерий») и под остепненными лугами. Высокое и практически постоянное увлажнение почв связано с глубоким и продолжительным промерзанием, вследствие которого мерзлота сохраняется в профиле и служит водоупором. Переувлажнению способствует слаборасчлененный равнинный рельеф, тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и резко выраженный летний максимум осадков.

Область распространения, варианты и место в составе почвенного покрова. Почвы формируются под остепненными лугами на юге Дальнего Востока и в межгорных котловинах Забайкалья. Высокое и практически постоянное увлажнение почв связано с глубоким промерзанием, вследствие которого мерзлота сохраняется в профиле и служит водоупором. Переувлажнению способствует слаборасчлененный равнинный рельеф, тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и сезонное распределение атмосферных осадков с летним максимумом.

Черноземовидные почвы сочетаются со своими глеевыми вариантами, которые имеют под гумусово-криометаморфическим глеевый горизонт и приурочены к плоским депрессиям под осоковыми лугами. В еще более влажных условиях под болотной растительностью распространены (иловато)-перегнойно-глеевые (мерзлотные) почвы.

Использование и ограничения. Постоянное увлажнение вызывает быструю и по существу необратимую деградацию физических свойств гумусового горизонта и локальное заболачивание. Почвы включены в земледельческий фонд, но более целесообразно использовать их под пастбища и сенокосы.

Источник