ОБЪЕКТЫ РЫБОВОДСТВА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

К группе прудовых относят рыб, которые способны приспосабливаться к выращиванию в искусственных водоемах: прудах, бассейнах, садках и др. Они обладают следующими хозяйственно полезными качествами: быстрым ростом, потреблением искусственных кормов, скороспелостью, высокой плодовитостью и способностью размножаться в искусственных условиях, хорошими пищевыми и вкусовыми свойствами. К ним относятся представители следующих семейств: карповых, лососевых, окуневых (судак), щуковых, чукучановых, осетровых и некоторых других. По хозяйственному использованию прудовые рыбы делятся на основные и дополнительные объекты рыбоводства. Основным объектом теплсводного рыбоводного хозяйства является карп, а холодно-водного — радужная форель. Остальные рыбы относятся к дополнительным, так как выращиваются совместно с карпом в прудах или в монокультуре в других типах рыбоводных хозяйств.

Карповые.Карп (Cyprinus carpio L.) — основной объект карповых хозяйств — является одомашненной формой сазана. Он распространен повсеместно, практически по всему земного шару. По характеру чешуйного покрова (генотипу) различают чешуйчатых, зеркальных, разбросанных, рамчатых и голых карпов (рис. 23). На основе этих разновидностей выделены следующие породы и породные группы карпа: среднерусский, парский, ропшинский (гибрид карпа с амурским сазаном), сарбоянский (сибирский), краснодарский, украинский, белорусский, казахстанский, немецкий, венгерский и др.

Карп — неприхотливая к условиям среды, всеядная, быстрорастущая рыба, обладающая высокими пищевыми качествами. Он хорошо растет в неглубоких, слабопроточных водоемах, легко приспосабливается к изменениям условий среды. Взрослые рыбы в основном питаются бентосными организмами (личинки насекомых, хирономиды, трубочник, моллюски), а также фито- и зоопланктоном, хорошо потребляют комбикорма.

В разных климатических зонах растет неодинаково, в северных — медленно, а в южных — наиболее интенсивно. Температурный оптимум для питания, роста и размножения находится в пределах 16—30 «С, при температуре 6—8 °С карп перестает потреблять корм.

Половая зрелость карпов наступает в 4—5 лет, на юге — на 1—2 года раньше. Абсолютная плодовитость достигает 1-1,5 млн икринок, средняя плодовитость около 500—700 тыс. икринок, рабочая — 100-180 тыс. личинок. Нерест проходит в мае-июне при температуре 17—20 °С. Продолжительность инкубации икры 3-5 сут в зависимости от температуры. Карп откладывает икру на мягкую растительность утром в тихую безветренную погоду на мелководных участках водоемов. Он хорошо поддается искусственному размножению.

|

В средней полосе России нормативная масса сеголетков составляет 25—30 г, двухлетков — 350—500 г, трехлетков — 700—800 г.

Амуры белый [Ctenopharyngodon idella (Val.)] и черный [Mylopharyngodon piceus (Richard.)] акклиматизированы из Китая и бассейна р. Амура в водоемы и прудовые хозяйства европейской части России, Средней Азии, а также Западной Европы, США и др.

Белый амур — растительноядная рыба — использует в пищу высшую водную, поедает наземную растительность, обладает хорошим темпом роста, достигая массы 30—50 кг. Масса сеголетков 20— 80 г, двухлетков 500—1000г. Благодаря способности поедать большое количество разнообразной водной растительности белому амуру отводится роль биологического мелиоратора заросших прудов, оросительных каналов, естественных и технических водоемов (см. рис. 23).

Амур — теплолюбивая рыба — больше распространен на юге. Половозрелым становится в возрасте 6—7 лет, в Краснодарском крае — в 3—5 лет. Плодовитость самок составляет 100—800 тыс. икринок, в среднем 500 тыс. икринок. Амур нерестится при температуре 26—30 «С. Икра пелагическая. Развитие происходит в толще воды. Амур в прудах созревает, но не нерестится. Поэтому его размножают заводским способом.

Черный амур отличается от белого тем, что он питается брюхоногими моллюсками, за счет чего его используют для биологической борьбы с трематодозами рыб.

Толстолобики обыкновенный, или белый [Hypophthalmichthys molitrix (Val.)], и пестрый [Aristichthys nobilis (Rich.)] также акклиматизированы из Китая и бассейна р. Амура в водоемах европейской части России, Средней Азии, некоторых стран Европы и Азии (см. рис. 23). В биологии размножения и развития толстолобиков много общего с амурами. Они также относятся к группе растительноядных рыб, но отличаются по спектру питания. Белый толстолобик питается в основном фитопланктоном и детритом, частично использует зоопланктон. Пестрый толстолобик, наоборот, поедает преимущественно зоопланктон и частично фитопланктон. Их также используют как биологических мелиораторов в борьбе с «цветением» воды. В прудах их выращивают совместно с карпом как добавочных рыб.

По плодовитости и условиям размножения они близки к белому амуру, но несколько отстают в темпе роста. Сеголетки достигают Массы 20—35 г, товарные двухлетки — от 300—700 г до 1 кг. В прудовых хозяйствах их размножают путем инкубации икры заводским методом.

Караси серебряный [Carassius auratus gibelio (Bloch.)] и золотой [С. carassius (L.)j — широко распространенные рыбы в естествен-

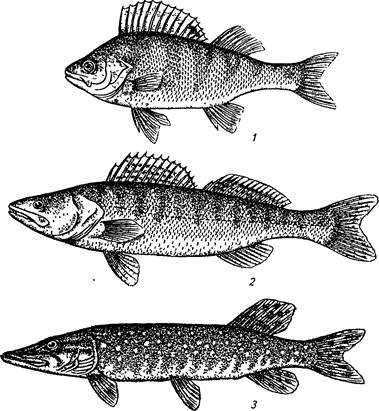

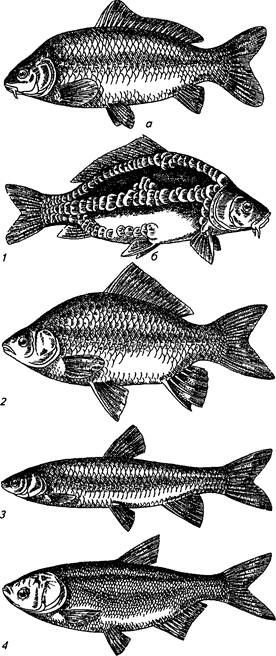

Рис. 23. Рыбы семейства карповых:

/—карпы: а — чешуйчатый; б— зеркальный; 2— карась серебряный; 3— белый амур; 4— белый толстолобик

ных водоемах и в прудовых хозяйствах, но большую ценность для выращивания представляет серебряный карась за счет более высокого темпа роста (см. рис. 23). Они неприхотливы к условиям среды, обитают в стоячих, заиленных водоемах, переносят низкое содержание кислорода, всеядны, питаются как животными, так и растительными кормами. В прудах выращивают серебряного карася совместно с карпом как добавочную рыбу. Половая зрелость карасей наступает в возрасте 3—4 лет. Абсолютная плодовитость составляет около 150—350 тыс. икринок. Нерестятся в мае—июле при температуре 14—23 °С. Нерест порционный. Развитие икры длится 3— 4сут. У серебряного карася отмечается явление гиногенеза, не встречающееся у других карповых рыб. Так, во многих водоемах существуют стада, состоящие из одних самок, которые размножаются путем скрещивания с самцами других видов рыб, однако в потомстве получаются снова одни самки серебряного карася. Карасей специально в прудах не размножают, а посадочный материал получают за счет естественного нереста.

Золотой карась — тугорослая рыба, а серебряный растет быстрее: сеголетки его достигают массы 15—20 г, двухлетки — 150— 170 г, трехлетки — 300—350 г. Из других карповых рыб в прудах иногда выращивают линя, но он — тугорослая рыба, и его используют редко.

Щуковые.Щука обыкновенная (Esox lucius L.) широко распространена в озерах и медленно текущих реках различных стран (рис. 24). Щука — прибрежный хищник. Питаясь рыбой, насекомыми, головастиками, лягушками, она является санитаром водоемов, уничтожающим сорную и больную рыбу. Сеголетков щуки выращивают совместно с карпом в нагульных прудах. При обилии пищи сеголетки щуки достигают массы 450—900 г, двухлетки — 1000—1600 г, трехлетки — 2500 г. Посадочный материал для зарыб-ления прудов можно получать как в результате естественного нереста производителей, так и заводским методом или путем отлова молоди в естественных водоемах.

Окуневые.В качестве добавочной рыбы в карповых прудах используют судака (Lucioperca lucioperca L.). Взрослый судак —хищник. В прудовом рыбоводстве его выращивают совместно с карпом, как и щуку. Годовики судака достигают массы 35 г, двухлетки — 300 г, трехлетки — 640 г. Из окуней также используют форелеокуня (Micropterus salmoides Val). Его выращивают как в монокультуре, так и вместе с карпом в выростных и нагульных прудах. Средняя масса сеголетков составляет 16—55 г, двухлетков — 150—250 г (см. рис. 24).

Чукучановые.Буффало большеротый [Ictiobus cyprinellus (Val.)], малоротый [I. bufalus (Raf.)], черный [I. niger (Raf.)] являются представителями североамериканской ихтиофауны. Они завезены в Россию для выращивания в прудах. Крупные быстрорастущие рыбы, перспективные добавочные рыбы в карповодстве. В питании большеротого буффало преобладает зоопланктон, малоротого и черного — бентос.

Рис. 24 Рыбы семейств окуневых и щуковых (хищные)

/ — окунь, 2 — судак, 3 — щука

Буффало — теплолюбивые рыбы — лучше размножаются и растут на юге. Они более устойчивы к болезням, чем карпы (рис. 25).

Лососевые.Радужная форель [Salmo giardneri (Rich.)] — основной объект товарного рыбоводства. Это рыба холодных быстротекущих горных ручьев с крупнопесчаным или каменистым дном (см. рис. 22). Родиной радужной форели является Северная Америка, в Россию завезена из Германии в 1890 г. Благодаря акклиматизации она обитает повсеместно, за исключением Антарктиды. Может жить при температуре 0—30 °С, оптимальная температура для питания и роста 16—18 °С, для размножения 6—10 °С.

Питается радужная форель бокоплавами, моллюсками, личинками стрекоз, водными жуками, головастиками и др. На втором году крупная рыба становится хищником, поедает мелких рыб. Вы-

ращивается в прудах, бассейнах, садках и других емкостях при кормлении искусственными кормами. Сеголетки форели достигают массы 15-20 г, двухлетки — 150-250 г, трехлетки — 300-400 г.

Половая зрелость наступает в 3—4 года. Плодовитость составляет 1500—2000 икринок. По типу икрометания радужная форель является полицикличной рыбой, по способу откладывания икры — ли-тофилом. В прудах не нерестится, разводится путем искусственной инкубации икры. Длительность эмбрионального периода составляет около 45—65 сут в зависимости от температуры. Из других лососевых в качестве прудовых рыб используют форель камлоопс — подвид радужной форели, завезенный из Канады, а также стальноголо-вого лосося.

Сиги — многочисленный род лососевидных — холодолюбивых рыб, распространенных в озерах и реках Севера и Сибири. В прудах и озерах наиболее широко выращивают пелядь, или сырок [Coregonus peled (Gmelin)]. Она акклиматизирована в водоемах европейской части России, Латвии, Литвы, Украины и др., хорошо растет в прудах (вместе с карпом) и в озерах. Питается в основном зоопланктоном. Крупная пелядь достигает массы до 5 кг, сеголетки — 40 г, двухлетки — 400—500 г (см. рис. 22).

Половое созревание наступает в возрасте 3—5 лет, плодовитость колеблется от 25 до 100 тыс. икринок. Нерест происходит в ноябре-декабре при температуре воды 4—6 °С, икра развивается 30-60 сут. В прудах не нерестится, но созревает. Молодь получают заводским методом.

В меньшей степени в прудовых, а чаще в озерных хозяйствах выращивают европейскую ряпушку, чудского сига и чира. По биологии размножения и питания они близки к пеляди.

Сомовые.Наиболее перспективен американский канальный сом, который завезен из США для акклиматизации в прудах, а главным образом в тепл сводных хозяйствах. Это крупная рыба, достигающая массы 45 кг. Хорошо растет при температуре 25—30 «С. Он всеяден, однако предпочитает насекомых и мелкую рыбу.

Ценность канального сома заключается в высокой адаптации

к условиям среды, эффективном использовании искусственного

корма, а также в высоких гастрономических качествах. Сеголетки

канального сома достигают массы 30—70 г, двухлетки — 400—600 г

(см. рис. 25). /

Обыкновенный речной сом чаще используется как добавочная рыба для спортивного рыболовства.

Осетровые.В качестве прудовых рыб из осетровых широко выращивают бестера, реже — стерлядь и сибирского (ленского) осетра. Акклиматизирован веслонос.

Тиляпия.В последние годы в хозяйствах индустриального типа (на термальных водах) начали выращивать тиляпию — африканскую теплолюбивую рыбу. Это неприхотливая быстрорастущая теплолюбивая рыба, температурный оптимум для которой составляет 25-38 ‘С (см. рис. 25).

Рис. 25. Рыбы — объекты акклиматизации:

Источник

Характеристика основных объектов выращивания

В мировой аквакультуре насчитывается около 200 видов водных животных, включая морских, которых человек искусственно выращивает. Однако основная доля производимой продукции падает примерно на два десятка видов, прежде всего рыб. Наиболее широко распространено разведение рыб семейства карповых, таких как сазан, карп, белый и пестрый толстолобики, белый и черный амур, карась, линь, семейство лососевых — форели, атлантического лосося, сиговых, семейства осетровых, сомовых, окуневых и некоторых других.

Всех разводимых рыб принято по отношению к температуре воды разделять на холодолюбивых и теплолюбивых. К первой группе относят виды, предпочитающие водоемы с проточной, чистой, холодной (с температурой до 15 — 20 °С) водой. К ним относят прежде всего всех лососевых рыб, обитающих только в северном полушарии: форель, семга, сиг, пелядь, ряпушка и другие.

К теплолюбивым рыбам относится карп сазан, толстолобики, амур, осетровые, сомы, тиляпии и многие другие. Все они могут хорошо расти и развиваться в хорошо прогреваемых солнцем, непроточных или слабопроточных водоемах с температурой до 35 °С.

рыбоводство

Вяленая рыба

В процессе вяления рыбы происходит ценное в пищевом отношении созревание. Мясо равномерно пропитывается жиром. Оно становится янтарного цвета консистенции, приятного пикантного вкуса.

Копченая рыба

Копчение рыбы основано на консервирующем действии дыма. При этом происходит пропитывание её ароматическими летучими веществами, выделяющимися при медленном сгорании древесных опилок, что придает продукции специфический приятный запах, вкус и отличную сохранность. Копчение рыбы производится как в промышленных коптильных камерах различной мощностью, так и в коптильнях, сделанных на приусадебном участке.

Соленая рыба

Для длительного хранения рыбы применяют посол. К посолу прибегают в крайнем случае, когда выращенную в летний период рыбу невозможно содержать в пруду или водоеме в зимний период или нельзя сохранить в другом виде. Следует помнить, что при посоле рыба теряет значительную часть питательных веществ и её вкусовые качества понижаются. Особо это касается маложирных видов рыб.

Продажа шагающий экскаватор 20/90

Цена договорная

Используются в горнодобывающей промышленности при добыче полезных ископаемых (уголь, сланцы, руды черных и

цветных металлов, золото, сырье для химической промышленности, огнеупоров и др.) открытым способом. Их назначение – вскрышные работы с укладкой породы в выработанное пространство или на борт карьера. Экскаваторы способны

перемещать горную массу на большие расстояния. При разработке пород повышенной прочности требуется частичное или

сплошное рыхление взрыванием.

Вместимость ковша, м3 20

Длина стрелы, м 90

Угол наклона стрелы, град 32

Концевая нагрузка (max.) тс 63

Продолжительность рабочего цикла (грунт первой категории), с 60

Высота выгрузки, м 38,5

Глубина копания, м 42,5

Радиус выгрузки, м 83

Просвет под задней частью платформы, м 1,61

Диаметр опорной базы, м 14,5

Удельное давление на грунт при работе и передвижении, МПа 0,105/0,24

Размеры башмака (длина и ширина), м 13 х 2,5

Рабочая масса, т 1690

Мощность механизма подъема, кВт 2х1120

Мощность механизма поворота, кВт 4х250

Мощность механизма тяги, кВт 2х1120

Мощность механизма хода, кВт 2х400

Мощность сетевого двигателя, кВ 2х1600

Напряжение питающей сети, кВ 6

Более детальную информацию можете получить по телефону (063)0416788

Источник