Цвет почвы.

Окраска почвы – наиболее доступный, и прежде всего бросающийся в глаза морфологический признак. По окраске можно отличить почву от породы, а также одну почву от другой Окраска почв обусловлена ее химическим и минералогическим составом. Частично цвет почвы наследуется от почвообразующей породы, но в большей степени зависит от почвообразовательных процессов, которые протекают в ней. Необходимо отметить, что окраска горизонтов почвы не имеет ярких, чистых тонов, преобладают смешанные, несколько тусклые тона. По окраске многие почвы получили свое название, например, черноземы, красноземы, сероземы и др.

Окраска верхнего горизонта почвы обусловлена преимущественно наличием гумусовых соединений. Преобладают черные и серые цвета различной интенсивности. Интенсивность окраски зависит от процентного содержания гумуса. Иногда черная окраска может определяться и другими

причинами. Темная окраска может быть обусловлена окраской почвообразующих пород, на которых она сформировалась. например, почвы, которые сформировались на юрских глинах.

Красновато-ржавый цвет указывает на присутствие значительных количеств оксидного железа, которые могут образовывать самостоятельные минералы или находится в своеобразном хемосорбированном состоянии на поверхности тонкодисперсных глинистых минералов.

Сизые и голубоватые тона (разные оттенки синего и зеленого) свидетельствуют о наличии закисного железа, например, глинистый минерал вивианит [Fe(PO4)2 ∙ 8H2O] имеет зеленовато-голубой оттенок. наличие сизой окраски говорит о глеевых процессах протекающих в почве.

Черные пятна и прослойки на красновато-буром фоне связаны с наличием гидроксидов марганца.

Белесая окраска обычно бывает при относительно большом накоплении тонкодисперсных кварцевых зерен (SiO2).

Белый цвет говорит о наличии карбонатов и сульфатов кальция, а также легкорастворимые соли натрия, каолинита (H2Al2Si2O8 ∙ H2O).

Цвет нижних горизонтов почвенного профиля в основном определяется окраской почвообразующих пород, их составом и степенью выветривания. Особенно характерны различные оттенки коричнево-бурого цвета, обусловленные окраской плейстоценовых отложений – наиболее распространенных почвообразующих пород.

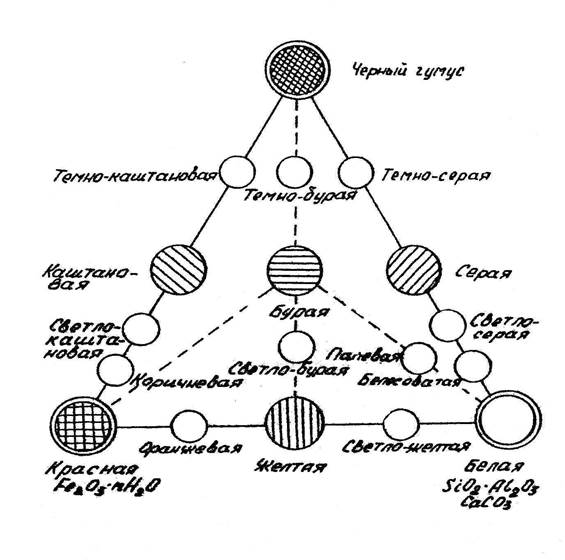

Различное сочетание указанных трех групп веществ определяет большое разнообразие почвенных цветов и оттенков. Для цветовых определений С.А.Захаров предложил треугольник цветов (рис. 5).

Рис. 5. Треугольник окрасок почвы по С.А. Захарову

в вершинах треугольника расположен белый, черный и красный цвет, а по сторонам и меридианам нанесены названия возможных цветов, производных от смешивания трех основных.

Окраска сильно меняется от степени влажности и источника света, поэтому окончательное определение окраски принято делать по образцам, находящимся в воздушно-сухом состоянии, при рассеянном дневном освещении.

Окраску почвы обычно трудно бывает охарактеризовать каким-нибудь одним цветом, поэтому приходится указывать ее степень (например, светло-серая, серая, темно-серая), или отмечать оттенки (например, белесая с желтоватым оттенком), или называть промежуточные тона (например, коричневато-бурый, серовато-бурый), при описании почв преобладающий тон в почвенной окраске называют на последнем месте. Например, цвет желто-бурый, неравномерно окрашенный, с отдельными расплывчатыми сизоватыми пятнами.

Однако определение цвета на глаз весьма субъективно.

Количественная оценка цвета в лабораторных условиях возможна при помощи фотометра. Фотометр – прибор, позволяющий определять степень отражения или поглощения световых волн разной длины от изучаемого объекта.

В 1969 году В.В.Добровольским и Р.П.Чупахиной была разработана методика полевого количественного определения цвета почв и рыхлых отложений на основе использования портативного фотоэлектрического люксметра с набором светофильтров.

Песчаная часть почв и почвообразующих пород характеризуется более высокой отражательной способностью и более равномерным отражением различных участков видимого спектра. Гумусовый горизонт различных почв обладает различной степенью поглощения света, наиболее интенсивно поглощает свет гумусовый горизонт мощных и обыкновенных черноземов. К северу и особенно к югу отражательная способность гумусового горизонта почв повышается (табл. 6). Расчеты показали, что интегральное отражение гумусовых горизонтов составляет: минимально в мощном черноземе 16% , максимально 67% в корковом солончаке.

Интенсивность отражения гумусовых горизонтов (%)

| Тип почвы | Отражение % | Тип почвы | Отражение % |

| Дерново-подзолистая | Южный чернозем | ||

| Серая лесная | Каштановая почва | ||

| Мощный чернозем | Светлый серозем | ||

| Обыкновенный чернозем | Корковый солончак |

разная степень поглощения света гумусовыми горизонтами различных почв зависит от процентного содержания в них гумусовых соединений. Так, например, в дерново-подзолистых почвах содержание гумуса 1-5%, серые лесные почвы 3-10%, черноземы 12-15%, черноземы южные 6-9%, каштановы почвы 2-5%. Гуминовые кислоты являются сильным поглотителем света: в сухом состоянии они поглощают до 98% световых лучей.

В почвах элювиально-иллювиального типа, по профилю которых происходит значительное перемещение тонкодисперсных частиц, под гумусовым горизонтом формируется элювиальный горизонт, в котором отражательная способность почвы повышается. Это особенно характерно для горизонта вымывания (элювиального горизонта) подзолистых почв. В горизонте вмывания (иллювиального горизонта) этих почв в результате повышения содержания тонкодисперсных частиц отражательная способность снова понижается. В почвах степного типа почвообразования, по профилю которых не происходит значительных перемещений тонкодисперсной массы (черноземы, каштановые и др.) отражательная способность увеличивается с глубиной.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 5797 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Окраска почвенных горизонтов.

По С.А. Захарову для окраски почв наиболее важны следующие группы веществ.

1. Черную, серую окраску разных оттенков чаще всего придает почвам гумус. Чем больше его содержание, тем темнее окраска. Верхние горизонты черноземов с содержанием гумуса более 10% кажутся почти черными. Отдельные новообразования в горизонтах временного переувлажнения могут иметь черный цвет за счет соединений марганца (гидроксиды и оксиды). Необходимо отметить, что в отличие от органического вещества, соединения марганца не окрашивают в темный цвет весь горизонт целиком. Черный цвет в данном случае встречается локально в виде отдельных узких прослоек, небольших шаровидных слоистых скоплений – конкреций и др. Черный цвет болотных почв иногда обусловливается присутствием сернистого железа (FeS). Темную окраску имеют древесный уголь и некоторые первичные минералы – роговая обманка, магнетит (FеFе2O4) железистый монтмориллонит.

2. Окраску желто-красных тонов: коричневую, бурую, желто-оранжевую, красноватую – чаще всего придают почвам соединения трехвалентного железа (оксиды, гидроксиды, сульфаты).

Причем, красная окраска – результат накопления в почве мало- или негидратированных свободных оксидов железа (гидратация — это присоединение воды к молекулам других веществ), преимущественно в виде минералов гематита (Fe2O3.) и турьита (2Fe2O3•Н2О). Если в богатой оксидами железа почве нет переувлажнения и застоя влаги – у нее будет интенсивная красная окраска.

Желтая окраска придается гидратированными окислами железа, прежде всего лимонита — FeOOH·(Fe2O3·nH2O). Например, желтоземы за счет них имеют тусклую желтую окраску всего профиля. Яркую соломенно-желтую окраску имеет ярозит — KFe3(SO4)2(OH)6. Ярозит заметен в осушенных болотных почвах в виде отдельных желтых пятен («кошачья глина»).

Бурую окраску имеют глинистые почвы с высоким содержанием минерала иллита, слюдистых минералов и смеси оксидов железа разной степени гидратированности.

3. Белую окраску придают почвам следующие соединения: кремнекислота (SiO2·H2O), углекислая известь (CaCO3), легкорастворимые соли (NaCl, CaCl2, Na2SO4), гипс (CaSO4·2H2O). Белую окраску имеет также минерал каолинит, присутствующий в почвах.

Различное содержание трех групп веществ определяет разнообразие окраски, ее оттенков, что отражает треугольник цветов С.А. Захарова (1927) (рисунок 2).

Однако почвы могут иметь также голубоватую, зеленоватую, оливковую, сизоватую окраску, связанную с наличием в почве соединений двухвалентного железа. Эти соединения образуются вследствие преобладания анаэробных процессов в условиях избыточного увлажнения.

Рис.2. Треугольник цветов С.А. Захарова.

Поэтому в дальнейшем были попытки усовершенствования треугольника цветов С.А.Захарова. С.И. Соколов (1940) использовал тетраэдр почвенных окрасок, взяв за основные — белую, черную, красную и голубую. И.Ф. Голубев – квадрат с белой, черной, красной и желтой окрасками.

Для унификации описания почв необходима шкала почвенных окрасок. Эта идея была высказана еще В.В. Докучаевым, позднее Л.Г. Раменским.

Многие исследователи – Н.А. Димо, С.И. Тюремнов (1927), Н.А. Архангельская (1932), И.Ф. Голубев – пытались создать стандартные шкалы для определения почвенной окраски в полевых условиях. Некоторые из них, например шкала И.Ф.Голубева прошла апробацию во время почвенной съемки в различных регионах бывшего СССР.

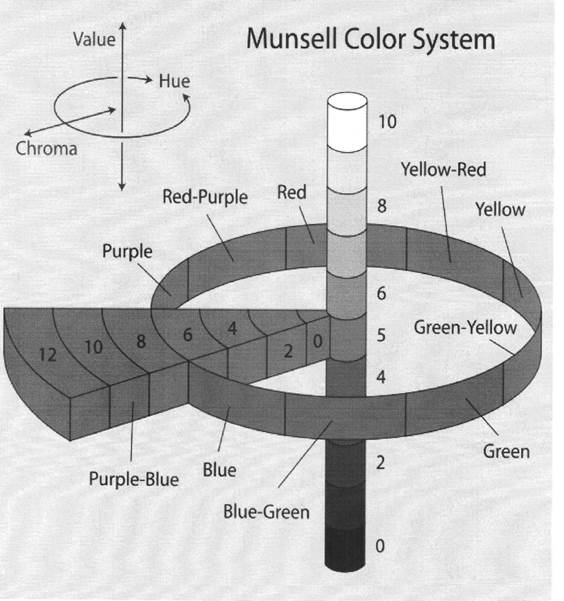

В школе почвоведов США разработана стандартная шкала окрасок почв и опубликована в 1951 году. Цветовые таблицы, известные как Munsell Soil Color Charts, распространились во всем мире и в настоящее время широко используются за рубежом.

И до Манселла были попытки создать цветовое пространство, цвет в котором описывался бы тремя координатами, однако он первым решил разделить цвет на независимые значения тона, светлоты и насыщенности. Его система, особенно ее поздние редакции, основывалась на тщательных экспериментах по изучению цветового восприятия человека, то есть под нее была подведена серьезная научная основа.

Благодаря этому, цветовая система Манселла пережила многие системы того времени, и, хотя в большинстве приложений ее заменили более современные системы, такие как (CIE L*a*b), она все еще применяется в некоторых областях. Например, для сравнения цвета почвы.

Свою работу Манселл начал в 1898 году и опубликовал результаты под названием Color Notation в 1905. Доработанная версия появилась в книге Munsell Book of Color в 1929 году. Экспериментальные данные, полученние в 1940-х, дали возможность дополнить систему, что привело к появлению современной редакции этой книги.

Цветовая система Манселла включает три координаты, цветовое тело можно представить как цилиндр в трехмерном пространстве. Цветовой тон (hue) изменяется по горизонтальной окружности, насыщенность (chroma) измеряется радиально от нейтральной оси цилиндра к более насыщенным краям, светлота (value) изменяется вертикально по оси цилиндра от 0 (черный) до 10 (белый).

В таблицах Манселла каждая окраска характеризуется тремя показателями:

тоном или оттенком – hue,

интенсивностью окраски или степенью осветленности — value,

насыщенностью или чистотой спектрального цвета – chroma.

Всего выделяется 10 основных и дополнительных тонов В каждом основном и дополнительном тонах выделяется десять градаций от 1 до 10. Всего сто тонов. Индексируются 1R…10R; 1Y…10Y; 1RP…10 RP.

Степень осветленности варьирует от 1 до 10, где 1 – черная, 10 – белая.Чистота тона также измеряется цифрами от 1 (с очень большой примесью белого или черного цвета) до 8 (для чистого полного тона).

Пример: 10YR 6/3, где 10YR – означает тон, 6 – осветленность, 3 – чистоту тона. 7,5R 4/8 – означает красную, 7,5R 7/1 – светлую красновато-серую, 7,5R 2/1 – красновато-черную окраску. Довольно насыщенный фиолетовый средней светлоты определяется как 5P 5/10.

Рис.3. Цветовая система Манселла

При описании окраски почвы следует помнить, что влажная почва всегда выглядит более темной, чем сухая. Кроме того, окраска горизонта часто бывает неоднородной.

Новообразования и включения

Новообразования – видимые на глаз скопления веществ различной формы и химического состава, которые образуются и откладываются в горизонтах почвы в результате почвообразовательного процесса.

По происхождению различают новообразования химического и биологического происхождения.

Химические новообразования по форме разделяют на следующие группы:

1) выцветы и налеты – химические вещества, которые выступают на поверхности почвы или на стенке разреза в виде тончайшей пленочки. Выцветы получили свое название, потому что выглядят как более светлые размытые пятна, как будто выцветшие на солнце;

2) корочки, примазки, потеки – вещества, которые, выступая на поверхности почвы или на стенках трещин, образуют слой вещества небольшой толщины;

3) прожилки и трубочки – ходы червей или корней, поры и трещины почвы, заполненные различными веществами, контрастными по цвету;

4) конкреции и стяжения – скопления различных веществ более или менее округлой формы. Конкреции часто бывают слоисты;

5) прослойки – вещества, накапливающиеся в больших количествах, пропитывая отдельные слои почвы.

Химические новообразования по составу подразделяют на следующие группы:

1. Скопления легкорастворимых солей (NaCl, CaCl2, MgCl2, Na2SO4 и т.п.) белого цвета. Встречаются в засоленных почвах и породах, чаще в условиях сухой полупустынной и пустынной зоны. Наиболее характерные формы скоплений — налеты и выцветы, корочки и примазки, крупинки и отдельные кристаллы солей.

2. Скопления гипса (CaSO4·2H2O) белого цвета. Отмечается в тех же почвах, что и легкорастворимые соли в форме выцветов, налетов, прожилок. А также в глубоких горизонтах черноземов южных и каштановых почв в виде особых сростков, называемых «земляными сердцами», которые чаще всего располагаются в подпочвенных горизонтах в лессовидных породах.

3. Скопления карбоната кальция (CaCO3) белого и грязно-белого цвета. Залегают в форме карбонатной плесни, карбонатных трубочек, «белоглазки» и т.д. Новообразования углекислой извести встречаются в почвах почти всех зон, но наиболее типичные формы образуются в черноземах и каштановых почвах, где можно встретить в горизонтах В и С «белоглазку» — шаровидные мягкие скопления извести величиной 1-2 см.

4. Скопления оксидов и гидроксидов железа, марганца и фосфорной кислоты. Красно-бурые, ржаво-охристые, желтые и т.п. Образуют налеты, пленки, выцветы, примазки, пятна, трубочки, конкреции и т.д. Эти образования наиболее характерны для почв дерново-подзолистой зоны и влажных субтропиков, а в условиях избыточного увлажнения нередко встречаются в почвах других зон.

5. Закисные соединения железа. Встречаются в виде сизоватых или сизовато-серых пятен, пленок, корочек. Они образуются в условиях избыточного увлажнения почв при анаэробных процессах, поэтому встречаются главным образом в болотных и заболоченных почвах.

6. Скопления кремнекислоты. Встречаются в виде кремнеземистой присыпки (белесый налет), прожилок и пятен («карманов») Эти образования характерны главным образом для почв подзолистого типа почвообразования и солодей.

7. Выделения и скопления органических веществ черного или темно-коричневого цвета. Образуют гумусовые потеки и корочки, которые покрывают поверхность структурных отдельностей и стенки трещин, или гумусовые пятна, карманы, языки, связанные с проникновением перегнойных веществ по трещинам в нижележащие горизонты.

Биологические новообразования по происхождению делят на следующие группы:

1) червоточины – ходы червей,

2) капролиты – зернистые клубочки экскрементов червей, представляющие собой кусочки земли, прошедшие через пищеварительный аппарат червей и пропитанные их выделениями,

3) кротовины – пустые или заполненные ходы роющих животных (сусликов, сурков, кротов),

4) корневины – полости, образующиеся после перегнивания крупных корней растений,

5) дендриты – узоры от перегнивания мелких корешков на поверхности структурных отдельностей.

Включения — находящиеся в почве тела, возникновение которых не связано с почвообразовательным процессом (черепки, стекло, кирпич, угли, кости, раковины).

Вопросы для самопроверки к теме 4

1.Что означает термин «морфологические признаки»?

2.Чем генетические горизонты почв отличаются от слоев горной породы?

3.Чем новообразования отличаются от включений?

4.Назовите синонимы к термину «иллювиальный горизонт».

5.Чем обусловлен цвет подзолистого горизонта? Может ли он «вскипать» от 10%-ной соляной кислоты?

6.По каким причинам глеевый горизонт имеет такую необычную для почв окраску?

7.Какие химические соединения придают серую, а, иногда, почти черную окраску горизонту А?

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 6588 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник