Тундровые глеевые почвы

Эти почвы широко распространены в субарктических областях Евразии и Северной Америки. Они развиваются на моренных, морских и древнеаллювиальных отложениях тяжелого или среднего гранулометрического состава: глинах и суглинках. В этих породах обычно находится горизонт вечной мерзлоты. При неглубоком залегании и хорошей выраженности вечномерзлого горизонта тундровые глеевые почвы могут иногда формироваться и на более легких породах. Одним из определяющих факторов их развития является ухудшенный дренаж. Обычно эти почвы занимают плоские равнинные территории, характеризующиеся слабым поверхностным стоком. Поверхность почвенного покрова нередко осложнена бугорковым микрорельефом.

Типичная растительность — мохово-лишайниковые и мохово — кустарничковые ассоциации. Кроме лишайников и мхов в растительном покрове участвуют голубика, черника, вереск, брусника, карликовая березка и ива. В лесотундре, где также встречаются рассматриваемые почвы, древесный ярус представлен невысокими редкими елями, лиственницами и березами.

Продуктивность тундровых растительных сообществ невысока, что обусловливает ежегодное поступление в почву с опадом небольших количеств органического вещества. В основном оно сосредоточивается на поверхности почвы и в пределах нескольких сантиметров ниже ее, где концентрируются корневые системы растений. Зольность опада, особенно мхов и лишайников, очень низкая.

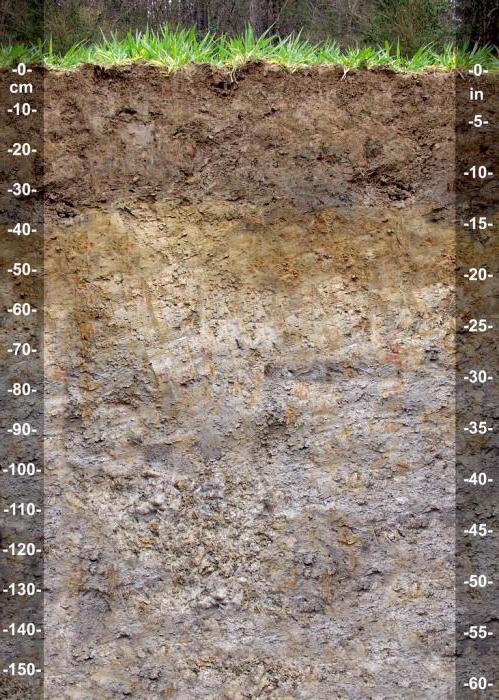

Профиль тундровых глеевых почв небольшой мощности и имеет сравнительно простое строение:

А0 — оторфованная подстилка мощностью несколько сантиметров, состоит из полуразложившихся остатков мхов, лишайников, листьев, хвои;

Alg — грубогумусово-аккумулятивный горизонт, оглеенный, серый или темно- серый, неясно оструктуренный, со слабыми признаками комковатости, рыхлый, мощностью 5—7 см;

G — глеевый минеральный горизонт, серовато-сизый, местами с ржавыми пятнами и прожилками, бесструктурный, иногда с признаками тонкозернистой («икряной») структуры, плотный, переход в почвообразующую породу на глубине 40—60 см.

Содержание органического вещества в тундровых глеевых почвах (в горизонте А\ ), как правило, не превышает 4—5 %. В его составе преобладают фульвокислоты и неспецифические органические кислоты (Сг /Сф = 0,3—0,5). Реакция почв умеренно кислая по всему профилю. Только в тех случаях, когда почвы формируются на засоленных морских суглинках, она может в верхних горизонтах становиться слабокислой или почти нейтральной. Емкость поглощения невелика — 10—15 мг • экв на 100 г почвы, ненасыщенность основаниями почвенного поглощающего комплекса 50—60%, в основном за счет иона водорода. По содержанию валовых и несиликатных форм полуторных оксидов и ила почвенный профиль не дифференцирован, слабо могут быть выражены признаки приповерхностной аккумуляции этих веществ. В глеевом горизонте отмечается повышенное содержание соединений двухзарядного железа.

Основными процессами, ответственными за формирование морфологических и химических свойств тундровых глеевых почв, являются: подстилкообразование и аккумуляция грубого гумуса, оглеение и криогенные турбации.

Хотя, как отмечалось выше, в тундровые глеевые почвы поступает малое количество растительных остатков и гумусовый горизонт имеет малую мощность, в нем содержится заметное количество органического вещества. Это обусловлено тем, что в условиях неблагоприятного температурного режима, малой зольности опада и плохой аэрации почв биохимическая деятельность микроорганизмов ослаблена. Микроорганизмов мало, состав их беден, период деятельности короток. В результате скорости процессов гумификации и минерализации органического вещества оказываются медленнее скорости его поступления с опадом.

Другая характерная особенность тундровых глеевых почв — оглеение значительной части профиля. Наиболее оглеены самая верхняя (на контакте с гумусовым горизонтом) и нижняя (на контакте с горизонтом вечной мерзлоты) части профиля. Такой характер оглеения связан с миграцией влаги к зонам промерзания: в зимнее время — к поверхности почвы, в летнее — к сильно переохлажденному горизонту постоянной мерзлоты. Оттаивающий за лето верхний слой почвы при относительно слабом испарении оказывается насыщенным влагой. В нем в анаэробных условиях идут процессы восстановления различных соединений и в первую очередь превращение окисных соединений железа в закисные. Внешне это выражается в появлении сизой или даже зеленоватой окраски, которая связана с выделением фосфорно-кислого закисного железа — вивианита. В микрозонах почвенной массы, к которым имеется доступ воздуха (ходы корней, трещины и т. п.), идет окисление железа и появляются его гидроксиды ржавого и охристого цветов. Поскольку в тундровых почвах описываемого типа из-за близкого залегания вечномерзлого горизонта господствует водозастойный режим, продукты глеевого почвообразования накапливаются в почвенном профиле.

Для тундровых глеевых почв характерно развитие криогенных явлений: мерзлотные трещины, вспучивание фунтов, талики, полигональные или медальонные формы поверхности и др.

Вспучивание и излияние фунтов связано с наличием в почве горизонта сохраняющейся в течение года мерзлоты, над которым создается переувлажненный слой талой почвы. В послелетний период, когда почва начинает промерзать с поверхности, насыщенный водой талый слой оказывается заключенным между двумя мерзлыми слоями: нижним — постоянным и верхним — сезонным. По мере замерзания почвы сверху и увеличения в связи с этим объема верхнего горизонта талый слой оказывается в условиях все более возрастающего давления. Под его влиянием талая жидкообразная почва в наиболее слабом месте (по старым корневым ходам, фещинам или в местах, где верхний мерзлый слой относительно тонок) прорывает верхний слой и расплывается по поверхности почвы. По мере высыхания талый грунт растрескивается на полигоны, в пределах которых происходит дифференциация крупных и мелких частиц. Поверхность почвы приобретает типичное полигональное строение. Повторение процессов излияния грунтов приводит к периодическому перемешиванию всей массы почвы, находящейся над горизонтом вечной мерзлоты, и способствует гомогенизации почвенного профиля. Результатом криогенных процессов является также своеобразная «икряная» структура, которая выражена с большей или меньшей отчетливостью в тундровых глеевых почвах. Это связано с тем, что глинистые частицы, насыщенные водой, при ее замораживании и росте ледяных кристалликов раздвигают более крупные песчаные и пылеватые частицы. Вследствие такой сепарации каждая микроструктурная («икряная») отдельность оказывается более глинистой изнутри и пылеватой по периферии.

Земли, занятые тундровыми глеевыми почвами, в основном используются под пастбища как естественная кормовая база оленеводства. Использование этих почв для выращивания сельскохозяйственных культур ограничено из-за неблагоприятных агрономических свойств: бедность элементами питания, ухудшенный водный и тепловой режим и др. Для повышения их плодородия необходимо прежде всего внесение органических и минеральных удобрений, улучшение теплового режима путем мульчирования, а также осуществление дренажа. Тундровые глеевые почвы легко разрушаются при воздействии транспортных средств и другой техники, восстановление же их происходит очень медленно.

Источник

Тундрово-глеевые почвы: характеристика, особенности

Исследованием почв и их описанием занимался ученый В. В. Докучаев, который дал им определение. Он описал их генетические горизонты, зависимость развития от факторов абиотического и биотического происхождения, а также от географического положения. Докучаев посвятил этим исследованиям всю свою жизнь. Ученый выдвинул теорию, что почва является природным телом, которое имеет окрас, морфологическое строение и возраст. Условия ее формирования подчиняются закономерным изменениям в эволюции окружающего мира.

Особенностью тундрово-глеевых почв России является их географическое месторасположение в условиях вечной мерзлоты. От этого зависят их переувлажнение и химический состав.

Почвообразовательный процесс

Грунты, лежащие у нас под ногами, не сразу получаются такими, какими мы их видим. Они претерпели сложные и многокомпонентные трансформации веществ, из которых состоят. Основными процессами, участвующими в почвообразовании, являются:

- Изменение органоминерального вещества с его полным или частичным разрушением и синтезом.

- Межфазные взаимодействия в почве. Фазы бывают жидкими, твердыми, газовыми и живыми.

- Миграция вещества и энергии в процессе почвообразования.

Из вышесказанного ясно, что множество факторов определяют продолжительность и интенсивность таких процессов, которые обеспечивают разнообразие почвенных форм. Изменения в грунтах происходят постепенно, но этот процесс невозможно остановить. От его активности зависит и характеристика тундрово-глеевых почв.

Почвенный профиль

Это одна из важных характеристик, вызывающая интерес у исследователей. Морфологическое изучение строения почвы начинается с изучения ее среза. Он рассматривается от верхнего слоя до материнской породы. Образующаяся поверхность отражает почвенные горизонты, которые накладываются друг на друга. Генетические горизонты являются результатом различных процессов в окружающей среде, а также миграции веществ и энергии, которые во временном и пространственном промежутке способствуют их образованию. Условия увлажнения и другие особенности климата влияют на все перемены, происходящие в генетических горизонтах.

Каждому слою присваивается свой буквенный индекс:

1. А – это верхний слой почвенного профиля, в который входят три горизонта:

- А0 – верхний, включающий в себя опавшие листья и лесную подстилку.

- Аm (H) – слой, включающий органическую часть растений или их переработанные отложения.

- А1 – гумусовый горизонт, в который входят гумифицированные органические вещества и подвижные соединения. Это переходный слой. В нем происходят процессы противоположно направленные, идет миграция подвижных соединений в более глубокие слои почвенного профиля или в верхние горизонты.

2. А2 (Е) – это элювиальный слой или горизонт вымывания. Он не имеет структуры, содержит илистые осложнения. Его оттенок более светлый, чем цвет слоев, которые лежат выше.

3. В – это иллювиальный слой, который является переходным между гумусным горизонтом и почвообразующей породой. В нем выделяются несколько промежуточных слоев, которые являются самостоятельными горизонтами с переходными и ослабляющимися процессами гумификации. В каждом таком подслое присутствуют катионно-анионные соединения и их выделения в виде конкреций, псевдомицелий, пленок и другие.

4. G – глеевой горизонт. Он характерен для переувлажненных почв. Его окраска светлая с голубым, ржавым или охристым оттенком. Слой отличается вязкостью и слитностью.

5. С – почвообразующая порода. Она не участвует в рассматриваемом процессе, но содержит его следы в виде соединений, принесенных с верхних горизонтов.

6. D (R) – горная порода, отличающаяся от материнской своими свойствами.

Существуют автоморфная и гидроморфная почвы, что определяется расположением грунтовых вод.

Исследования

Повторим, что изучением тундрово-гелевых почв занимался ученый В.В. Докучаев. Позже исследования проводили Ю.А. Ливеровский, Е.Н. Иванова. Они исследовали почвообразование, физические и химические свойства, их классификационные разновидности.

В настоящее время различают несколько типов почв:

- Арктотундровые глееватые.

- Тундровые иллювиально-гумусовые. Встречаются в лесотундре и кустарниковой зоне.

- Типичные тундрово-глеевые почвы.

- Торфяно-глеевые.

- С верхним торфяным слоем 20–30 см.

Почвы тундрово-глеевые характерны для зоны с наиболее суровым климатом. Для тундровой зоны характерно безлесное пространство с неравномерным распространением растительности разных жизненных форм. Основными регионами, которым свойственны подобные ландшафты, являются берега северных морей и океанов (Северный Ледовитый океан, Охотское море), Камчатка, Чукотский полуостров и другие районы.

Особенности почвообразования

На этот процесс влияют многие факторы. Тундрово-глеевые почвы, которые свойственны тундре, сформировались в субарктическом климате. Его главными особенностями являются малоснежные и достаточно суровые зимы, короткий летний период с умеренными температурами окружающей среды, частые ветры. Почвообразующей основой являются отложения ледниковой, морской или аллювиальной пород. Они характеризуются маломощными свойствами и кислой реакцией почвенного раствора из-за низкого содержания гумуса. Образуются отложения на глинистых и суглинистых породах. При эрозивных процессах и факторах внешней среды они подвергаются различным геологическим воздействиям, к которым относятся:

- Трещинообразование. Наблюдается при резком перепаде температур поверхностей окружающей среды и почвы. Этот контраст приводит к образованию морозобойных трещин. Они возникают и в единственном экземпляре, и целыми обширными системами.

- Солифлюкционные процессы. Возникают при оттаивании верхних слоев и нарушении их структуры. Пучение приводит к образованию склонов, возвышений, которые вызывают сползание верхних слоев почвы. Оно наблюдается при оттаивании и последующем замерзании грунта с образованием ледяной корки.

Эти процессы возникают многократно, имеют сезонный характер развития. Также верхние слои тундрово-глеевых почв подвергаются следующим природным воздействиям:

- Гумусообразование.

- Оглеение.

- Криогенез.

Оглеение происходит на различных этапах почвообразовательного процесса. Ученые изучают степень размытости и выраженности глеевого горизонта.

Характеристики

Как уже упоминалось выше, тундрово-глеевые почвы формируются в сложных климатических условиях, которые сопровождаются низкими температурами и недостатком кислорода. Деятельность микроорганизмов затруднена из-за скудной растительности и высокой степени увлажнения. Микрофлора таких почв представлена микобактериями, актиномицетами и плесневыми грибами. Их характерными особенностями является отсутствие фиксации азота из-за плохой аэрации. Почвенные микроорганизмы здесь специфичные, адаптированные к анаэробным условиям.

Почвенный профиль

Это понятие означает сочетание разных генетических горизонтов. Особенностью профиля тундрово-глеевых почв является наличие следующих слабо дифференцируемых почвенных горизонтов:

- Ар – мохово-торфяной. Он имеет мощность 6-10 см.

- В – глеевой. Его мощность достигает 50-60 см, а цвет может быть разных оттенков ржавого и сизо-голубого. Глеевые горизонты бесструктурные, содержат частички льда.

Этот почвенный профиль подстилается вечной мерзлотой, которая является остаточным проявлением ледникового периода.

Химический состав

Тундрово-глеевые почвы включают в себя грубый гумус с преобладанием фульвокислоты. Его процентное соотношение составляет от 1-7%. С увеличением глубины остаются лишь следовые фрагменты присутствия гумуса.

Растительность

Тундрово-глеевые почвы, природная зона которых предопределена условиями Крайнего Севера, не могут похвастаться разнообразием флоры и фауны. Данному климатическому поясу свойственны короткое лето и продолжительная зима с низкими среднегодовыми и среднесуточными температурами. Снежный покров здесь образуется довольно мощный. В некоторых местах он держится практически круглый год. Эти условия становятся критическими для развития растений и животных. Для тундры свойственны свои типы растительных сообществ, которыми являются:

- Лишайнико-моховые (наиболее характерны для тундрово-глеевых типов почв).

- Кустарничковые.

- Лесотундры.

Тундрово-глеевые почвы, растительность которых обусловлена переувлажненностью, создают среду для развития, роста и размножения споровых растений — мхов, лишайников, некоторых видов трав.

Использование в хозяйстве

Вечная мерзлота и суровый климат не позволяют рационально использовать тундровые земли. В этих условиях широко распространено сельскохозяйственное животноводство (в основном оленеводство), которое обеспечивается кормовой базой природного происхождения. Одна из особенностей тундрово-глеевых почв заключается в том, что их использование возможно только в южных регионах климатической зоны, в которой они распространены.

Источник