Водный режим почв: типы и их характеристики

Есть ли в почве вода? Конечно, да! Она поступает из атмосферных осадков, количество которых зависит от метеорологических условий и климата конкретной местности. Водный режим почв является важнейшей характеристикой, определяющей условия производительности и роста древесных насаждений.

Стоки

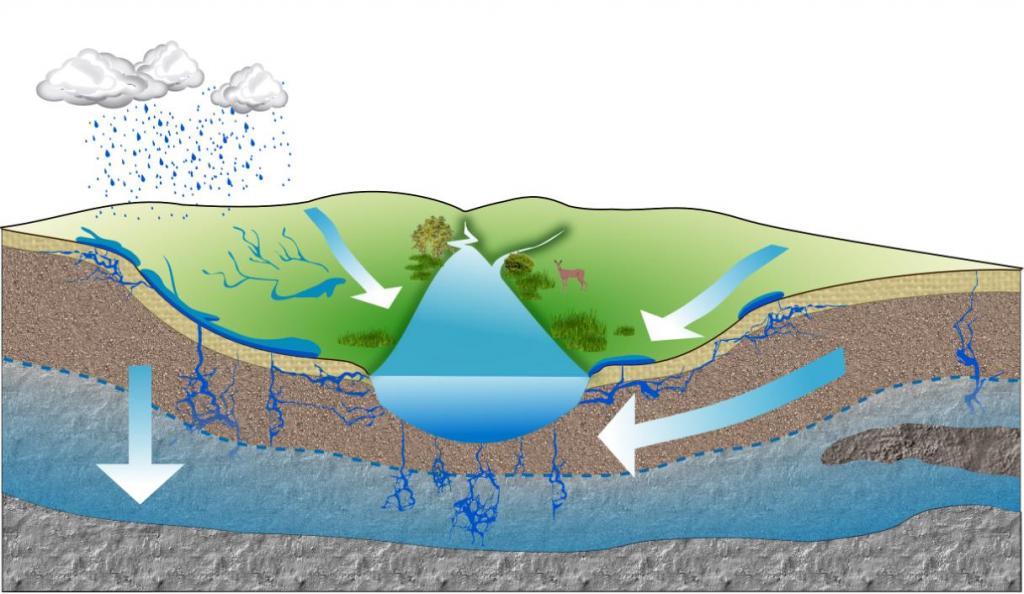

Влага, поступившая на поверхность почвы, образует поверхностный сток. Он наблюдается во время снеготаяния, после обильных дождей и зависит от количества осадков, водопроницаемости почвенного слоя и угла наклона местности. Также выделяют боковой сток, который возникает вследствие разной плотности горизонтов почвы. Поступившая влага сначала фильтруется через верхние горизонты, а когда доходит до более тяжелого по гранулометрическому составу горизонта, формирует почвенную верховодку. Из нее часть воды просачивается в наиболее глубокие слои, достигая грунтового стока. Если имеет место уклон местности, часть влаги из водоносного горизонта стекает в пониженные рельефные участки.

Почвенная влага и ее испарение

Есть ли вода в почве, для которой характерно повышенное испарение? Все зависит от его скорости, меняющейся в соответствии с изменением влажности. В сутки величина испарения способна достигать десяти-пятнадцати миллиметров. Почвы с близким залеганием грунтовых вод испаряют намного больше влаги, чем с глубоким.

Вода двигается в зависимости от проявления разных сил и степени увлажнения. Обязательным условием движения влаги выступает градиент (разность сил). На почвенную воду все силы действуют в совокупности, но какая-то определенная преобладает. В зависимости от этого выделяют основные типы влаги в почве: свободную воду, пар и лед. Также в почвенных слоях присутствует гидратная, гигроскопическая, пленочная, капиллярная и внутриклеточная вода.

Свободная и парообразная влага

Гравитационная (свободная) вода наполняет крупные поры, образует нисходящий ток под действием силы тяжести и формирует верховодку, частично попадая в грунтовые воды. Гравитационная влага проходит иллювиальные и элювиальные процессы в почве и образует все другие формы воды. Сама она пополняется преимущественно за счет атмосферных осадков.

Парообразная вода есть в почве при любом уровне увлажнения. Она может передвигаться активно, что обусловлено явлениями диффузии, или пассивно, вместе с перемещением воздуха. Такая влага значительно влияет на круговорот воды в почве. Со временем пары улетучиваются в атмосферу, и парообразная влага пополняется из других форм.

Лед как форма воды

Лед образуется в почве при понижении температуры. В незасоленных участках гравитационная вода замерзает при градусах, близких к нулю. Если промерзает недостаточно увлажненная почва, это влечет улучшение ее структуры за счет спрессования комочков и зерен замерзшей водой. Промерзание переувлажненного слоя приводит к обесструктуриванию из-за разрыва структурных элементов льдом. При замерзании умеренно увлажненных почв сохраняется некоторая водопроницаемость, в то время как переувлажненные остаются водоупорами вплоть до своего оттаивания.

Водные свойства почвы. Водопроницаемость

Главные свойства, определяющие поведение влаги в почвенном профиле, — это водопроницаемость, влагоемкость и водоподъемная способность.

Водопроницаемость заключается в способности почвы пропускать и впитывать воду. Интенсивность этого свойства зависит от количества и размера пор. Так, супесчаные и легкие песчаные почвы с большим количеством крупных пор обладают высокой водопроницаемостью. Вода на их поверхности даже после выпадения обильных осадков почти не задерживается и быстро спускается в нижние горизонты. В слоях с тяжелым гранулометрическим составом уровень водопроницаемости зависит от их структурного состояния и плотности. Хорошо оструктуренные, рыхлые почвы всегда имеют более высокую пропускающую способность.

Влагоемкость и водоподъемная способность

Влагоемкость — это способность удерживать воду. Почва в зависимости от водоудерживающих сил может иметь полную, предельно-полевую, максимальную или капиллярную влагоемкость. Как правило, этот показатель выражается в процентах от массы сухого слоя.

Водоподъемная способность выражается в передвижении влаги из нижних слоев в верхние по капиллярным порам. Чем больше диаметр таких пор, тем больше скорость поднятия воды, но и ниже высота ее подъема. Это свойство в водном режиме почв очень существенно. Благодаря водоподъемной способности грунтовая влага может подниматься к пахотному горизонту и принимать участие в водном питании растений. Особенно это важно в засушливые периоды, когда с/х культуры страдают от недостатка воды.

Типы водного режима почвы в холодных зонах

Для выделения типов придают значение таким факторам, как отсутствие или наличие вечной мерзлоты в почве, глубина промачивания грунта, преобладание нисходящих или восходящих токов влаги. Сообразно с этим и формируются типы водного режима.

Мерзлотный тип характеризуется наличием в почве вечной мерзлоты, которая в теплый период оттаивает на небольшую глубину, но при этом сохраняется значительная часть мерзлотного слоя. Он присущ тундровым, арктическим, мерзлотным лугово-лесным почвам.

Сезонно-мерзлотный тип наблюдается в Хабаровском крае, Амурской области и других регионах, где наибольшее количество осадков выпадает летом, и влага промачивает почву до грунтовых вод. При этом зимой почвенный слой промерзает более чем на три метра, а полностью оттаивает только в июле-августе. До этого момента водный режим почвы обладает всеми чертами мерзлотного типа.

Во влажных и сухих районах

Промывной тип отмечается в районах, где осадков испаряется меньше, чем выпадает. За счет преобладания нисходящих токов воды почва промывается до грунтовых вод, которые в данных условиях залегают, как правило, не глубже двух метров от поверхности. Характерными почвами выступают подзолистые.

Периодически промывной тип распространен на территориях, где осадков выпадает примерно столько, сколько испаряется. Во влажные годы наблюдается промывной режим, а в сухие с высоким испарением — непромывной. Этот вариант характерен для серых лесных почв.

Непромывной тип отмечается в зонах, где расход воды выше, чем приход, грунтовые воды имеют глубокое заложение, и влагооборот охватывает лишь почвенный профиль. Характерные почвы — черноземные.

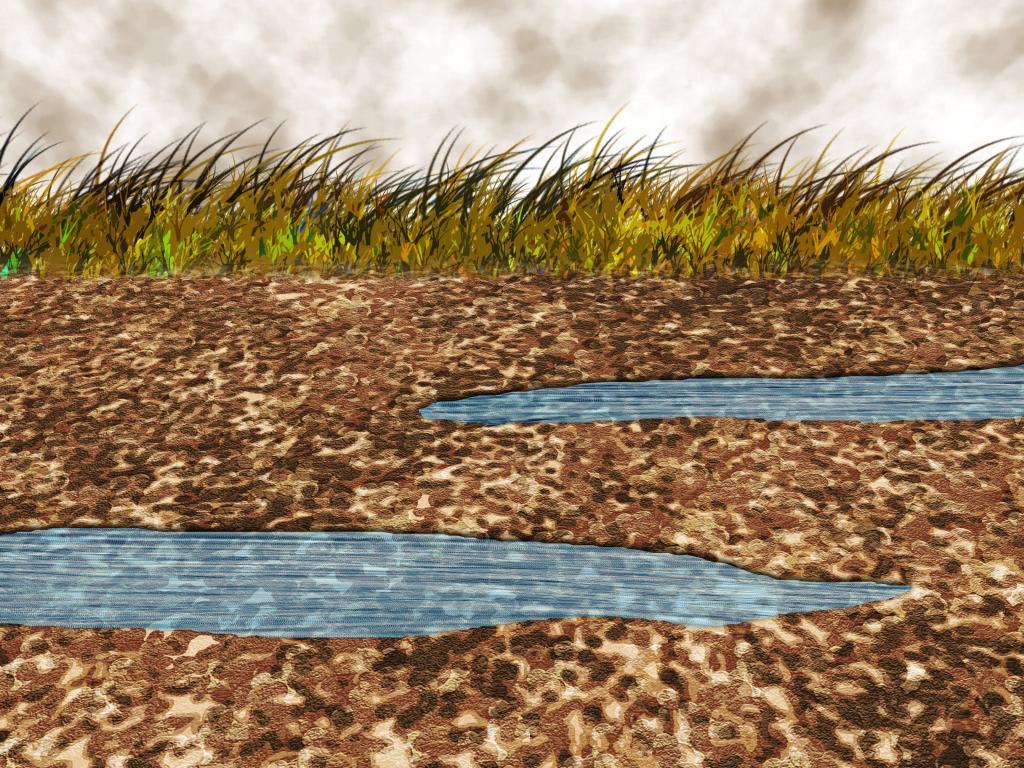

Застойный тип наблюдается на заболоченных участках, где все почвенные поры заполнены водой вследствие того, что специфическая растительность препятствует испарению.

Намывной тип имеет место во время ежегодного разлива рек и продолжительного затопления территории. Он характерен для аллювиальных (пойменных) почв.

Методы регуляции во влажных зонах

Регулирование водного режима почв является обязательным в условиях интенсивного земледелия. Оно заключается в осуществлении комплекса приемов по устранению неблагоприятных условий для водоснабжения растений. За счет искусственного изменения расхода и прихода влаги можно влиять на водный режим почв и добиваться получения устойчивого высокого урожая с/х культур.

В конкретных почвенно-климатических зонах методы регуляции имеют свои особенности. Так, на почвах с избыточным временным увлажнением целесообразно осенью делать гребни для удаления лишней воды. Высокие гребни увеличивают физическое испарение, а по бороздам осуществляется поверхностный сток влаги за пределы поля. Минеральные заболоченные и болотные почвы требуют осушительных мелиораций в виде устройств закрытого дренажа.

Во влажных зонах, где выпадает много годовых осадков, регулирование водного режима не ограничивается осушительными мероприятиями. Например, дерново-подзолистые почвы летом испытывают дефицит влаги и требуют дополнительного увлажнения. На нечерноземных территориях для улучшения влагообеспеченности растений используют метод двусторонней регуляции, когда избыток воды отводят с полей в специальные источники по дренажным трубам и в случае необходимости по тем же трубам подают обратно.

Регулирование почвенной влаги в сухих районах

В засушливых районах регуляция направлена на накопление в почве влаги и ее рациональное использование. Распространенным методом водонакопления является задержка талых вод и снега посредством использования кулисных растений, стерни, валов из снега. Чтобы уменьшить поверхностный сток, применяют обвалование, зяблевую вспышку, щелевание, прерывистое бороздование, ячеистую обработку почвы, полосное размещение культур и другие приемы.

В пустынной и пустынно-степной зонах главным методом улучшения водного режима служит орошение. При таком способе необходимо бороться с непродуктивными водными потерями, чтобы предотвратить вторичное засоление. Следует помнить, что в разных зонах в комплексе действий, направленных на совершенствование водоообеспеченности растений, важно предусматривать улучшение структурного состояния и водных свойств почв.

Источник

Научная электронная библиотека

8. Водный режим

Водный режим – совокупность явлений поступления влаги в почву, ее передвижения, удержания в почвенных горизонтах и расхода почвой, изменения физического состояния почвенной влаги.

Элементы водного режима: впитывание, фильтрация, капиллярный подъем, нисходящий и восходящий токи влаги, поверхностный и боковой стоки, испарение, десукция, замерзание, оттаивание, конденсация воды. Характеристику водного режима оценивают по величине коэффициента увлажнения (КУ), который рассчитывают как отношение осадков к испарению.

Типы водного режима

1. Мерзлотный. В районах распространения многолетней мерзлоты. В теплый период года почвенно-грунтовая толща оттаивает. Глубже грунт всегда остается мерзлым и водонепроницаемым. Мерзлый слой грунта является водоупором, обусловливает наличие надмерзлотной верховодки. Верхняя часть оттаявшей почвы за вегетацию насыщается водой.

2. Промывной, КУ больше 1. Проявляется в местах, где сумма годовых осадков больше испаряемости. Нисходящие токи влаги преобладают над восходящими. Почвенная толща ежегодно однократно или многократно подвергается сквозному промачиванию до уровня залегания грунтовых вод. Количество влаги, уходящей из почвы в грунтовый сток больше, чем количество влаги, поступающей в почву за его счет. Это приводит к интенсивному выщелачиванию продуктов почвообразования. В таких условиях формируются кислые, подзолистые почвы.

3. Периодически промывной, КУ 0,8–1,2. Для водного режима характерно чередование ограниченного промачивания профиля (непромывные условия) в сухие годы и сквозное – во влажные годы. Промывание почв избытком осадков создается 1–2 раза в несколько лет. В таких условиях формируются серые лесные почвы, черноземы оподзоленные и выщелоченные, почвы влажных тропических саванн.

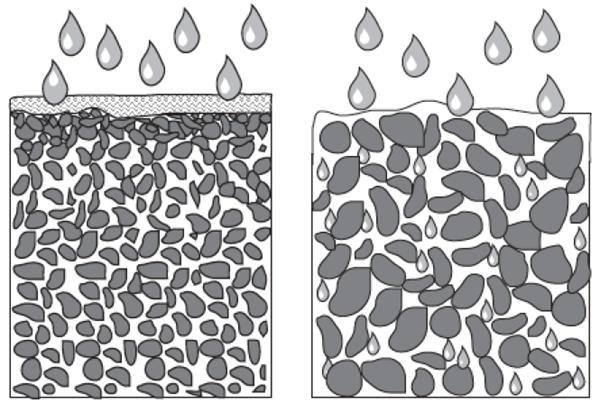

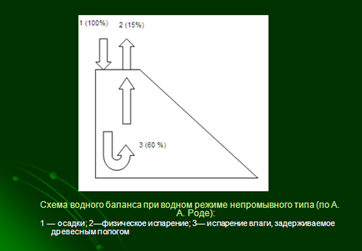

4. Непромывной, КУ меньше 1. Формируется в местах, где влага осадков распределяется только в верхних слоях и не достигает грунтовых вод. Сквозного промачивания нет, лишь на глубину 1–2, реже 4 м. Влага атмосферных осадков промачивает почву на некоторую глубину. Такой тип водного режима способствует образованию степных почв – черноземы и каштановые, бурых полупустынных, серо-бурых пустынных (рис. 32, 33).

Рис. 32. Промывной тип водного режима

Рис. 33. Непромывной тип водного режима

5. Выпотной, КУ меньше 0,1. Его отличие – превышение суммы десукции и испарения над суммой атмосферных осадков. Разность пополняется за счет притока грунтовых вод. Грунтовые вода залегают близко к поверхности, и капиллярная кайма достигает поверхности. Влага подвергается физическому испарению, «выпотевает». Преобладают восходящие токи влаги. При высокой их минерализации возможно засоление почв.

6. Ирригационной. Создается при дополнительном увлажнении оросительными водами. Отличается частой сменой нисходящих и восходящих токов воды.

Регулирование водного режима

При избыточном увлажнении: планировка поверхности, нивелирование микропонижений, западин, чтобы не было застоя воды. С осени делают гребни, они увеличивают площадь испарения, а по бороздам происходит сток воды за пределы поля; глубокая вспашка, рыхление.

В зоне неустойчивого увлажнения (рис. 34):

– задержание снега, талых вод – с помощью стерни, валов из снега, кулис (полосы высокостебельчатых трав);

– зяблевая вспашка поперек склона, обваловка, бороздование;

Рис. 34. Регулирование водного режима почв:

а – полезащитные лесополосы; б – дренаж

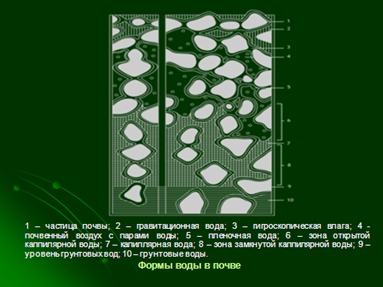

Формы состояния почвенной влаги

Формы почвенной воды – частицы почвенной воды с одинаковыми свойствами (рис. 35). Почвенная вода входит в состав гидросферы, скорость ее обновления составляет 8–11 месяцев (Мирового океана – 53 года, озер – 17 лет, рек – 12 суток).

Твердая, лед – источник жидкой и парообразной. Ее появление зависит от климатических условий, носит сезонный или многолетний характер. Чаще приурочена к вечной мерзлоте.

Химически связанная – ее делят на два вида:

• Конституционная – входит в состав минералов АI(ОН)3, глинистых, органических и органо-минеральных соединений в виде гидроокислов ОН.

• Кристаллизационная – в кристаллогидратах солей – гипс (СаSO4•2Н2O), мирабилит (Na2SO4•10Н2О), бишофит (МgСI2•6Н2О), гидрофилит (СаСI2•6Н2О).

Парообразная – содержится в почвенном воздухе в виде водяного пара.

В умеренном климате в теплое время парообразная вода атмосферы мигрирует в холодные слои почв и конденсируется. В холодное наоборот – пар мигрирует из глубоких слоев и конденсируется в верхних.

Физически связанная (сорбированная). Выделяют два вида:

• Физически прочносвязанная (гигроскопическая) адсорбируется из паров почвенного воздуха твердыми частицами почвы, в основном илистой фракцией. В глинистых почвах ее доля составляет 5–6 %, в песчаных – 1–2 % от массы почвы.

• Физически рыхлосвязанная (пленочная) – многомолекулярная пленка вокруг почвенных частиц, в углах их стыка и внутри тончайших пор. Ее подвижность крайне низкая, поэтому растения расходуют ее быстрее, чем ее запасы восстанавливается. При снижении влажности до уровня рыхлосвязанной воды растения начинают увядать и не в состоянии синтезировать органические соединения.

В. Р. Вильямс выделял такую характеристику как волосность – «свойство почв проводить по своим промежуткам воду в силу частичнаго притяжения» (1900, с. 89).

Свободная, различают две формы:

• Капиллярная – в капиллярах или на стыках (точках соприкосновения) почвенных частиц. Удерживается силами менискового сцепления. Основная форма влаги, используемая растениями.

• Гравитационная – форма воды в почве, передвигающаяся под действием сил тяжести. Занимает крупные поры, участвует в формировании уровня залегания грунтовых вод (ГВ). Явление временное. Ее присутствие в почве вызывает заболачивание.

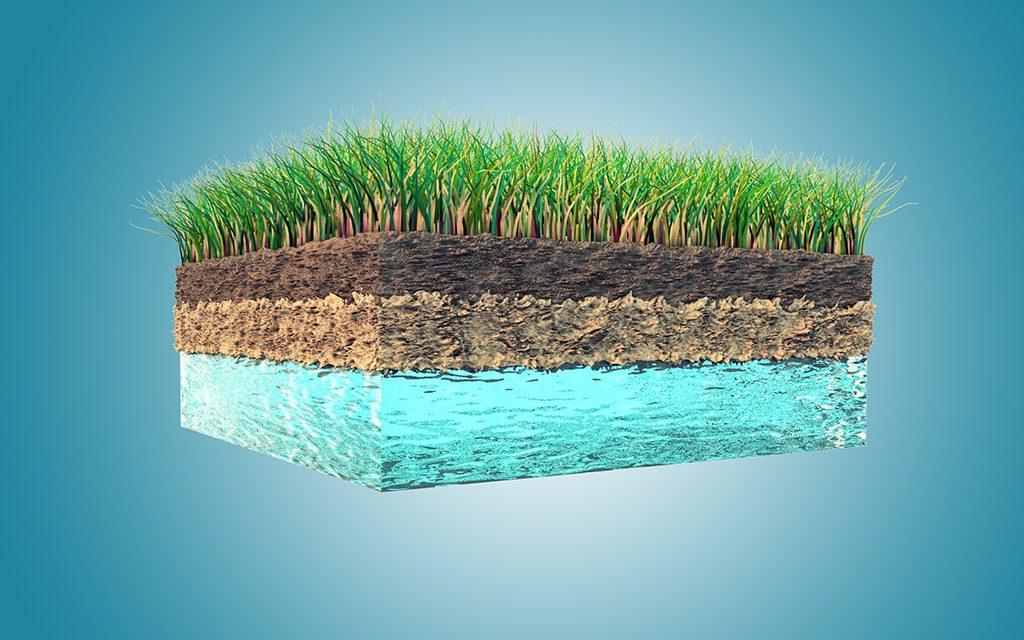

Капиллярная кайма – слой почвы или грунта, содержащий свободную воду непосредственно над водоносным горизонтом. В почвах тяжелого гранулометрического состава она находится на глубине 2– 6 м, легкого – 40–60 см.

Рис. 35. Формы влаги в почве

Наименьшая или полевая влагоемкость, НВ – максимально возможное количество, которое остается в почве после оттока гравитационной воды.

При глубоком уровне грунтовых вод, НВ – это максимально возможное содержание капиллярно-подвешенной влаги. НВ от 5 до 10 % в легких почвах и до 35 – в тяжелых.

Полная влагоемкость ПВ – влажность, при которой все поры заполнены водой, полная водовместимость почвы.

Водопроницаемость – способность почвы воспринимать и пропускать через себя воду. Различают две стадии: впитывание и фильтрация.

Водопроницаемость зависит от пористости, состава, структуры. Структурный глинистый чернозем хорошо водопроницаем, а глыбистый бесструктурный солонец практически водоупор.

провальная – почва пропускает за час 1000 мм воды.

Источник