Химические аспекты почвенного плодородия

Глава 10. ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ

Значение почвы как основного средства сельскохозяйственного производства определяется ее основным свойством – плодородием. Плодородие – это способность почвы удовлетворять потребность растений во всех необходимых им условиях (элементах питания, воде, воздухе, тепле и др.) для нормального роста и развития.

Развитие учения о плодородии почв связано с именем русского почвоведа В.Р.Вильямса. Он изучил формирование и развитие плодородия в ходе процесса почвообразования, показал взаимосвязь со свойствами почв и пути его повышения при сельскохозяйственном использовании.

Плодородие – особое специфическое свойство почвы, являющееся главным качественным отличительным признаком ее от горной породы. Плодородия является результатом почвообразования, а при использовании в сельском хозяйстве — результатом окультуривания.

§1. Виды почвенного плодородия

Различают следующие виды плодородия: естественное (природное), искусственное, эффективное (экономическое) и потенциальное.

Естественное плодородие – то плодородие, которым обладает почва в природном состоянии без вмешательства человека. Естественное плодородие в одном случае может быть сравнительно высоким, в другом весьма низким, но всегда определяется сочетанием и совместным влиянием природных факторов и процессов почвообразования. Естественным плодородием в чистом виде практически обладают лишь целинные земли. Оно определяется биологической продуктивностью, т.е. количеством растительной массы, создаваемой за год на единицу площади.

Искусственное плодородие – плодородие, которым обладает почва в результате целенаправленного воздействия человека (обработки, удобрения, мелиорации и других приемов по окультуриванию). С момента, когда целинный участок вовлекается в оборот и почва становится средством производства и продуктом труда человека, она наряду с естественным приобретает искусственное плодородие. В чистом виде оно возникает при создании субстратов для выращивания растений в теплицах, парниках и т.п.

Искусственное плодородие свойственно всем в той или иной мере окультуренным почвам. Однако как бы ни была высоко окультурена почва, она наряду с искусственным всегда обладает и естественным плодородием, обусловленным природными свойствами почвы. Чем выше культура земледелия, тем больше изменились первоначальные качества почв и тем сильнее выражено в ней искусственное плодородие. Однако определить, какая часть плодородия окультуренной почвы относится к ее естественному плодородию, а какая к искусственному, невозможно. Эти два вида плодородия неразрывно связаны между собой и формируют эффективное (экономическое) плодородие.

Эффективное (экономическое) плодородие представляет собой ту часть плодородия почвы, которая реализуется в виде урожая растений. Оно является реальным выражением искусственного и природного плодородия, вместе взятых, и представляет собой результат воздействия человека на почву в определенных социально-экономических условиях. Следовательно, к основным факторам, от которых зависит эффективное плодородие, относятся не только уровень природного плодородия, но в большей степени условия использования почв в производстве, уровень развития науки, техники и реализации их достижений, и растет вместе с ростом последних. Является частью потенциального плодородия почв.

Потенциальное плодородие – это суммарное плодородие почвы, определяемое ее приобретенными в процессе почвообразования или созданными (измененными) человеком свойствами. Характеризуется запасами элементов питания растений, формами их соединений и сложным взаимодействием всех других свойств, определяющих способность почвы в благоприятных условиях обеспечения растений другими факторами – водой, воздухом, теплом (а это возможно при окультуривании) – длительное время мобилизовать в необходимых для растений количествах элементы питания и поддерживать высокий уровень эффективного плодородия. Огромное потенциальное плодородие имеет, например, луговой торфяник, после осушения и освоения на нем получают очень высокие урожаи культурных растений за счет частичного расхода запасного фонда. Высоким потенциальным плодородием обладают черноземные почвы, низким – подзолистые.

Различные растения предъявляют неодинаковые требования к почвенным условиям. Поэтому говорят об относительном плодородии почв, т.е. по отношению к определенным видам растений или растительным формациям. Одна и та же почва может быть плодородной для одних и малопригодной для других растений. Например, болотные почвы высокоплодородны для болотной растительности и не подходят для степной, кислые подзолистые плодородны в отношении лесной растительности, на солончаках хорошо произрастает галофильная растительность.

§2. Факторы и условия плодородия почв. Воспроизводство плодородия

Различают факторы и условия почвенного плодородия. К первым относятся элементы азотного и зольного питания растений, лучистая энергия, вода, воздух и тепло – необходимые земные факторы жизни и роста растений, ко вторым – совокупность свойств и режимов, сложное взаимодействие которых определяет возможность обеспечения растений земными факторами (физические и физико-химические свойства, наличие токсических веществ и др.).

Главные показатели (условия), определяющие уровень почвенного плодородия, можно объединить в следующие группы:

1) комплекс физических свойств почвы – механический состав, структура, физико-механические свойства, воздушные, водные и тепловые свойства;

2) комплекс химических свойств – гумусовый состав, минералогический и химический состав, количество подвижных форм макро- и микроэлементов, наличие токсических веществ, отсутствие избытка легкорастворимых солей;

3) комплекс физико-химических свойств – реакция, емкость поглощения, состав обменных катионов, степень насыщенности основаниями, окислительно-восстановительный потенциал;

4) комплекс биологический свойств – количество микроорганизмов, преобладание бактерий (нитрифицирующих, целлюлозоразрушающих, наличие азотфиксирующих), ферментативная активность, «дыхание» почвы, фитосанитарное состояние;

5) комплекс режимов почвы – благоприятные водно-воздушный, пищевой и тепловой.

Необходимо подчеркнуть, что плодородие проявляется как результат сложного взаимодействия и взаимовлияния свойств и режимов почвы. Свойства почвы могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на уровень ее плодородия. В таблице 13 перечислены основные лимитирующие факторы почв и соответствующие приемы их мелиорации.

Лимитирующие факторы плодородия и прием их ликвидации

Источник

Химический состав почв и их плодородие

Химический состав почв оказывает чрезвычайно большое влияние на их плодородие, как непосредственно, так и определяя те или иные свойства почвы, имеющие решающее значение в жизни растений. С одной стороны, это может быть дефицит тех или иных элементов питания растений, например фосфора, азота, калия, железа, некоторых микроэлементов; с другой – токсичный для растений их избыток, как в случае засоления почв.

В процессе почвообразования происходят весьма существенные изменения химического состава исходных почвообразующих пород, связанные с серией общих почвенных процессов:

1) переход химических элементов из одних соединений в другие в связи с преобразованиями минералов;

2) поступление элементов из атмосферы с осадками;

3) вынос элементов нисходящим движением воды в грунтовые воды и далее в гидрографическую сеть, и далее в океан;

4) принос элементов с грунтовыми водами;

5) циклическое вовлечение элементов в биологический круговорот веществ.

Поэтому профиль почв всегда дифференцирован в той или иной степени по химическому составу в отличие от исходных однородных почвообразующих пород.

Особой спецификой состава отличаются верхние гумусоаккумулятивные горизонты, а также гидрогенно-аккумулятивные горизонты разных почв. Химические процессы, протекающие в почвах, весьма сложны и многообразны. Их изучением занимается особый раздел почвоведения – «Химия почв».

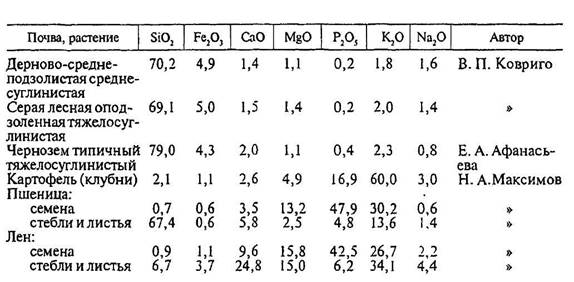

Валовой химический состав растений значительно отличается от валового состава почвы вследствие избирательности растений к поглощению отдельных элементов (табл. 2). В растениях всегда больше азота, фосфора и калия.

Таблица 2. Валовой химический состав пахотных горизонтов почв (% на прокаленную навеску) в сравнении с зольным составом растений (% на золу)

Основные компоненты золы древесины – калий, кальций и магний, некоторые тропические породы содержат кремний.

В естественных биоценозах питательные элементы, усвоенные растениями и другими живыми организмами, снова возвращаются в почву после их отмирания и перегнивания, поэтому, как правило, обеднения почвы питательными элементами не происходит. Устанавливается их относительное природное равновесие, характерное для разных типов почв.

На пахотных же землях после уборки урожая в почву возвращается только часть поглощенных растениями минеральных элементов, например с корневыми и стерневыми остатками зерновых культур. В связи с этим в пахотные почвы необходимо вносить минеральные удобрения, что позволяет возвратить в почву не только отчужденные с урожаем питательные элементы, но и сбалансировать их по количеству и соотношению для последующих сельскохозяйственных культур.

Основными факторами плодородия почвы являются содержание гумуса, фитосанитарное состояние почвы (наличие сорняков, вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений), мощность пахотного слоя, механический состав, структура, содержание подвижных форм элементов питания, реакция почвенного раствора. На основании модели плодородия может производиться программирование урожаев сельскохозяйственных культур для конкретных условий каждого поля севооборота в хозяйстве.

Модель плодородия – это экспериментально установленное сочетание важнейших свойств почвы (факторов плодородия), находящихся в тесной корреляции с величиной урожая при прочих равных условиях его получения.

Создать модель плодородия – это весьма сложная задача. Поэтому в настоящее время при разработке различных моделей плодородия интенсивно используют современные IT-технологии.

1. В каком виде элементы содержатся в почвах?

2. Какие элементы преобладают в почвах и почему?

3. Какие элементы жизненно необходимы растениям?

4. Какие из них относят к минеральным?

5. Какие элементы называют органогенными? Зольными?

6. Назовите формы соединений азота, фосфора и калия в почвах.

7. Какова степень их доступности растениям?

8. На какие группы дифференцируют соединения фосфора по принципу доступности растениям?

9. Какие соединения фосфора легко переходят в раствор?

10. Как определяют содержание подвижного фосфора в почвах?

11. Как охарактеризовать почвы по содержанию минерального азота и использовать эти показатели в агрономических целях?

12. Какова роль микроэлементов в жизни растений?

13. Перечислите основные микроэлементы.

14. Что означает элювиально-аккумулятивный коэффициент микроэлементов?

15. В каких почвах элювиально-аккумулятивный коэффициент больше единицы?

16. Как использовать в агрономической практике показатели содержания в почвах подвижных микроэлементов?

17. Что включает в себя «модель плодородия»?

Источник

Химические аспекты почвенного плодородия

Химические характеристики наиболее изучены и широко применяются для оценки плодородия почв. Показателем доступности химических элементов растениям и их способности мигрировать в почвенном профиле служит подвижность элементов и их соединений в почвах.

Подвижность химических элементов — это их способность переходить из твердой фазы почвы в жидкую.

Химические аспекты почвенного плодородия включают оценку запасов элементов питания, описание баланса элементов питания в естественных и культурных ландшафтах, характеристику химических механизмов их доступности растениям и рекомендации по регулированию питательного режима почв. Исходя из потребностей древесных пород в минеральных элементах одним из важных показателей плодородия почвы служат содержание в ней азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, железа, марганца и др.

Этот элемент поступает в почву с атмосферными осадками, вымывающими из воздуха NH3 и NO3 — , а также путем азотфиксации (связывания молекулярного азота воздуха) свободноживущими микроорганизмами и клубеньковыми бактериями в почвах.

Источником азота служат остатки животных и растений. Все более возрастает доля техногенного азота, поступающего в виде удобрений и в форме отходов.

Преобладающая часть азота в почве представлена органическими соединениями. В гумусовых горизонтах почв на органические соединения приходится 93—99 % всего азота. Главным источником и резервом этого элемента служат гумусовые кислоты. Роль гуминовых кислот и фульвокислот в различных почвах неодинакова. В дерново-подзолистых почвах в составе фульвокислот содержится почти вдвое больше азота, чем в гуминовых. В чернозёмах общие запасы азота несравненно выше, чем в других почвах.

Биохимическая трансформация гумуса, в результате которой образуются доступные растениям соединения азота, называется мобилизацией азота. В органической части почв главные соединения азота представлены четырьмя группами.

Содержание различных соединений азота в почвах в слое 0—20 см, кг/га (по Д. С. Орлову и др., 2005)

| Группа | Дерново-подзолистая почва | Типичный чернозём |

| Весь азот | 3560 | 9 890 |

| Азот аминогрупп | 425 | 1 010 |

| Аммонийный азот | 500 | 1 040 |

| Азот аминосахаров | 400 | 670 |

| Негидролизуемый азот | 1 080 | 4 340 |

Соотношение различных соединений азота в почвах довольно устойчиво. Во всех почвах преобладает негидролизуемый азот, на долю которого приходится от 30 % в дерново-подзолистой почве до 40—45 % в чернозёмах. Доля азота аминосахаров не высока. Аммонийный и аминный азот находятся в почвах примерно в равных соотношениях.

Минеральные соединения азота в почвах кроме аммония представлены нитратами и нитритами. В доступных растениям минеральных соединениях находится около 1—3% общего количества азота в почве. В лесных почвах содержание минеральных форм азота сильно колеблется в течение вегетационного периода. Поэтому режим азотного питания деревьев в почвах является важной характеристикой актуального почвенного плодородия.

На баланс и доступность азота растениям в почвах влияют следующие процессы:

- фиксация атмосферного азота свободноживущими клубеньковыми бактериями;

- превращение азотсодержащих соединений органических остатков в гумусовые кислоты;

- аммонификация органических азотсодержащих соединений;

- процессы нитрификации;

- денитрификация и потери азота в атмосферу;

- фиксация иона NH4 + глинистыми минералами;

- вымывание различных соединений азота с внутрипочвенным стоком.

Совокупность этих превращений, составляющих круговорот азота, показана на рисунке ниже.

Круговорот азота в природе (по Д. С. Орлову и др., 2005)

Аммонификация — это процесс разложения содержащих азот органических веществ. Он протекает с участием аммонифицирующих микроорганизмов и приводит к образованию NH3 и NH4 + . Ион аммония почвенного раствора может быть потерян в результате вымывания или необменного поглощения почвенно-поглощающим комплексом. Необменное поглощение NH4 + связано с присутствием в почве трехслойных глинистых минералов.

Наибольшей способностью к поглощению катионов NH4 + обладает вермикулит. Монтмориллонит во влажном состоянии не связывает прочно ион NH4 + . Каолиниты относятся к группе не-фиксирующих катионы минералов.

Аммонификация является первой стадией минерализации азотсодержащих органических соединений. Следующая стадия — нитрификация. При нитрификации аммиак окисляется до нитритов и нитратов. Нитрификация протекает в почве при окислительных условиях, когда ОВП близки к 400—500 мВ. Если аэрация почв затруднена, а ОВП падает ниже 350 мВ, нитрификация замедляется. При развитии восстановительных условий она прекращается и начинают преобладать процессы денитрификации, ведущие к газообразным потерям азота. До 15% вносимых азотных удобрений подвергается денитрификации.

Денитрификация осуществляется либо биологическим путем — бактериями-денитрификаторами, либо в результате химических реакций. Полная цепочка превращений при денитрификации включает кислородные соединения азота всех степеней окисления:

Биологическая денитрификация наиболее интенсивно развивается в плохо дренированных почвах при реакции почвенного раствора, близкой к нейтральной, достаточной обеспеченности почв органическим веществом и температурах около +25 °С. Денитрификация в корнеобитаемом слое снижает обеспеченность растения азотом. Газообразные потери азота за счет денитрификации только пахотными почвами России оцениваются ежегодно более чем в 1,5 млн т.

Эффективное плодородие почвы оценивается по соотношению в ней подвижных химических элементов: азота, фосфора, калия, кальция, серы, железа и марганца.

Все превращения азота в природе осуществляются прокариотами (бактериями). Азот, единственный из биофильных элементов, исходно отсутствует в материнских горных породах и появляется только в результате деятельности бактерий-диазотрофов. Только почвы из-за уникальности своих свойств могут накапливать азот в составе гумуса и поэтому являются единственным природным резервуаром и источником доступных для растений форм этого элемента.

Фосфор

В природе в виде минералов встречаются практически только производные ортофосфорной кислоты — ортофосфаты. Около 95 % всех природных фосфатов — это фосфаты кальция.

В почву фосфор поступает с растительными и животными остатками, а также удобрениями. Значительная часть его содержится в почвообразующей породе. Некоторая часть фосфора поступает с атмосферными осадками, космической и атмосферной пылью и техногенным путем, например, в результате применения инсектицидов и фунгицидов. Валовое содержание фосфора в почвах составляет 0,03—0,20 %, или 1—6 т/га.

В почве фосфор находится в форме минеральных и органических соединений. Минеральные соединения фосфора содержатся в почве в виде ортофосфатов кальция, магния, железа и алюминия; в поглощенном состоянии — в форме фосфат-иона; в составе минералов апатита, фосфорита и вивианита. В почвах с кислой реакцией преобладают фосфаты железа и алюминия. Значительная доля фосфатов в кислых почвах (при pH 5,5—6,5) связана с силикатами. Фосфаты кальция преобладают только в слабощелочных и щелочных (pH > 7,5) почвах степей и полупустынь.

Преобладающая часть неорганических фосфатов в большинстве почв представлена минералами апатитовой группы. В почвах фосфаты присутствуют в разных формах как в одном почвенном профиле, так и в профилях разных почв.

Содержание различных соединений фосфора (Р) в почвах в зависимости от pH (по Д.С. Орлову и др., 2005)

В слабокислых и кислых почвах (pH -2 — n·10 -5 %, называются микроэлементами.

Они являются инициаторами и активаторами биохимических процессов, участвуют в регуляции активности ферментов. К микроэлементам обычно относят B, F, Ti, Сr, Co, Ni, Сn, Zn, Se, Rb, Mo, Ag, Cd и др. Доля доступных для растений микроэлементов не превышает 10—25 % от их общего количества в почвах.

Содержание микроэлементов в почвах определяется составом почвообразующих пород, типом водного режима, агрогенными и техногенными факторами. Органические удобрения содержат практически весь набор микроэлементов в соотношениях, которые обеспечивают сбалансированное питание растений.

Недостаток или избыток микроэлементов в почве может вызвать не только снижение урожая, но и ряд заболеваний растений, животных и человека.

Потребности растений в минеральном питании

Для оценки пищевого режима почв как фактора плодородия необходимо учитывать потребности древесных пород в элементах питания. По потреблению элементов питания древесные породы располагаются в следующем порядке: ясень > вяз > клен остролистый > дуб > осина > липа > береза > ель и сосна.

Расположение древесных пород по степени потребления элементов питания не всегда совпадает с расположением по этому параметру насаждений соответствующих пород (Н. П. Ремезов и П. С.Погребняк, 1965). Наименьшее количество элементов питания берет из почвы сосновый лес. Далее в порядке возрастания потребления следуют ельники, дубняк, липняк, осинник, березняк. Смешанные хвойно-широколиственные леса берут из почвы больше элементов питания, чем чистые хвойные. С повышением продуктивности древостоя возрастает потребление элементов питания.

Хвойные породы (сосна, ель) и береза в наибольшем количестве берут из почвы азот, затем кальций. У широколиственных пород и осины на первом месте стоит потребность в кальции, а на втором — в азоте, у некоторых на третьем месте по потреблению находится калий. Особенно много калия потребляет береза. Дуб и сосна выделяются наиболее высоким потреблением кремния. Близко к ним по потребности в этом элементе находится ель. Следующее место в порядке уменьшения потребления химических элементов лиственными породами занимают фосфор, сера и магний. В небольших количествах древесные породы потребляют алюминий, в малых дозах — железо и в минимальных — натрий. В лесных почвах чаще всего наблюдается недостаток доступного азота, кальция, калия, фосфора, серы и реже магния.

Потребление элементов питания у многих древесных пород зависит от возраста. У сосны, ели и дуба наибольшее потребление происходит в возрасте 21—40 лет, у березы — 1—10 лет, у липы и осины равномерное потребление во времени. От степени обеспеченности элементами питания в период наибольшей потребности зависят продуктивность деревьев и их устойчивость к неблагоприятным условиям.

В течение вегетационного периода древесные породы предъявляют разные требования к почве по обеспечению их элементами питания. Эти требования максимальны в период создания листовой массы и наибольшего прироста побегов и ствола.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник