Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Дерново-подзолистые почв

ПОЧВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТАЯ (САДПП-05), ГСО 3545-86 Для контроля правильности результатованализа подзолистых, дерново-подзолистых почв лесной зоны (кроме карбонатных горизонтов). Порошок, расфасованный в полиэтиленовые банки по 100-500 г. Аттестованная характеристика — значения агрохимических показателей.[ . ]

Дерново-подзолистые почвы обладают более низкой способностью обеспечивать растения азотом, чем дерновые пойменные и дерново-глеевые (освоенные) почвы. .Особенно мало азота в легких почвах — песчаных и супесчаных. В смытых почвах количество азота снижается, а фосфора повышается (по сравнению с несмытыми почвами). Общее содержание азота в пахотном слое ресчаных и супесчаных почв 0,04—0,08 %, а суглинистых и глинистых— 0,1—0,15%.[ . ]

Дерново-подзолистые почвы являются подтипом в типе подзолистых почв, но по своим свойствам и развитию дернового процесса могут рассматриваться как самостоятельный тип. Среди подтипов подзолистых почв они имеют более высокое плодородие и составляют основной фонд пахотных земель таежно-лесной зоны.[ . ]

Тип почвы не оказывал влияния на величину относительной стойкости 4,4Х-да, ДЦЭ и ДДД. По-ввдяыому, это можно объяснить тем, что и в дерново-подзолистой почве и в сероземе имеются микроорганизмы, метаболизирупцие хлорсодержащие органические соединения.[ . ]

Придорожные почвы. Со строительством дорог во всем мире стали изменяться придорожные почвы, а с появлением автомобильного транспорта этот процесс усилился. Под воздействием строительства и эксплуатации автодорог в придорожной полосе формируются ландшафты, которые, хотя и сохраняют естественный характер и подчиняются природным закономерностям, несут антропогенное содержание в виде специфических растительных группировок, состава грунтовых вод и, особенно, измененных свойств почв (Александровская, 1985). Практически все свойства придорожных почв меняются, причем консервативные свойства меняются в основном из-за изменения водного режима и привноса твердого вещества. Во всех придорожных почвах увеличивается содержания валового кальция, что связано с использованием при строительства дорог кальцесодержащих материалов (известнякового гравия и др.). Состав водорастворимых компонентов и особенно состав почвенного поглощающего комплекса и реакция почвенной среды меняется коренным образом. Иногда создается парадоксальная ситуация: при сохранении и даже усилении консервативных свойств, например морфологических свойств дерново-подзолистых почв, важнейшие химические свойства — состав почвенного поглощающего комплекса и pH, становятся нетипичными для этих почв. В дерново-подзолистых почвах с хорошо сохранившимся и даже увеличившим свою мощность подзолистым горизонтом почвенный поглощающий комплекс полностью насыщается основаниями, а реакция среды меняется со слабо кислой на нейтральную и даже слабощелочную.[ . ]

Даже на легких дерново-подзолистых почвах отмечено длительное положительное последействие навоза. Под озимую рожь и под картофель вносили по 20 т навоза на 1 га. Под другие культуры удобрения не вносили. Результаты опыта за ротацию севооборота 1948—1956 гг. приведены в таблице 76.[ . ]

Среди подтипов дерново-подзолистых почв встречаются такие же роды, как и в подзолистых почвах (см. с. 330). Дополнительно выделяется род дерново-подзолистых почв с вторым гумусовым горизонтом (вторично-подзолистые). На виды подразделяются по степени проявления дернового и подзолистого процессов. По содержанию гумуса в горизонте Ах делятся на слабогумусные — в целинных почвах до 3 %, в пахотных — до 2 %; среднегумусные — в целинных почвах 3—5 %, в пахотных — 2—4 %; высокогумус-ные — в целинных почвах больше 5%, в пахотных — больше 4 %.[ . ]

Среди зональных почв встречаются также другие почвы. Во всех почвенных зонах имеются болотные и пойменные почвы. В сухостепной зоне среди каштановых почв характерно наличие солонцов. Указанные почвы, не имеющие преобладающего распространения в почвенных зонах, называют азональными или интразональными. Все они имеют в профиле некоторые признаки зональных почв, среди которых сформировались.[ . ]

Основные массивы дерново-подзолистых почв распространены в самой северной части Башкирского Предуралья. Эти почвы характеризуются небольшой мощностью перегнойного горизонта (15-20 см). Почвообразующими породами являются в основном отложения уфимского и кунгурского ярусов. Формирование этих почв шло под пологом сомкнутого хвойного леса. По механическому составу они в большинстве случаев тяжелосуглинистые, содержат 45-55% физической глины.[ . ]

Количество марганца в черноземах колеблется от 1 до 75 мг/кг почвы в зависимости от условий почвообразования. Здесь особенно необходим дифференцированный подход к применению марганцевых удобрений. В сероземах подвижного марганца содержится 1,5. 125 мг/кг почвы при довольно большом количестве почв, бедных этим микроэлементом. Каштановые и бурые почвы содержат марганца от 1,5 до 75 мг/кг почвы. На этих почвах марганцевые удобрения также могут оказать положительное влияние на урожай сельскохозяйственных куль гур. Важно, чтобы увеличение концентрации водорастворимых и обменных форм марганца не переходило границ токсического действия этого микроэлемента.[ . ]

Обменного магния в почвах обычно содержится в 4—6 раз меньше, чем кальция. Количество обменного кальция и магния наиболее высокое в сероземах и черноземах и значительно уменьшается в серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Меньше всего обменного кальция и особенно магния в кислых дерново-подзолистых почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных). Кроме того, в этих почвах поступление катионов кальция и магния в корни растений затруднено вследствие антагонизма ионов водорода. На таких почвах внесение извести, как источника кальция и магния для питания растений, может иметь важное значение главным образом для культур, потребляющих большие количества этих элементов.[ . ]

Минералогический состав дерново-подзолистых почв разнообразен и зависит главным образом от механического состава и свойств почвообразующих пород. В крупных фракциях механических элементов встречаются кварц, полевые шпаты, слюды и другие первичные минералы. По Н. И. Горбунову, в илистой (меньше 0,001 мм) фракции почв, образовавшихся на моренных и покровных суглинках, наиболее характерными высокодисперсными минералами являются гидрослюды, вермикулит, минералы монтмориллонитовой группы, несиликатные аморфные полуторные окислы. Иногда присутствует небольшая примесь каолинита, кварца, редко гетита, гиббсита. При этом высокодисперсных глинистых минералов и полуторных окислов обычно меньше в подзолистом горизонте и больше в иллювиальном. В почвах, сформировавшихся на массивно-кристаллических или хорошо дренируемых осадочных породах, преобладают гидрослюды, вермикулит, каолинит, минералы монтмориллонитовой группы, хлориты. Из сопутствующих минералов встречаются аморфные пол утор аокиси, кварц.[ . ]

Физико-химические свойства. Дерново-подзолистые почвы кислые; кислотность почв западных районов южнотаежной подзоны европейской территории обусловливают катионы Н+ и А13+, а восточных — в основном Н+; в профиле наиболее кислыми являются иллювиальные горизонты.[ . ]

В разрезе 16-80 позднеледниковая почва залегает на глубине 70-90 см (в нижней части горизонта В1 современной дерново-подзолистой почвы) в виде солифлюкционно переотложенного гумусового горизонта. Верхняя часть профиля дерново-подзолистой почвы представлена горизонтами А1 „ах — А1 h — А1 ELh — ELB 1 (общей мощностью 45 см).[ . ]

Часть натрия будет оставаться в почве и подщелачивать ее. Вследствие этого длительное применение нитрата натрия на кислых дерново-подзолистых почвах оказывает нейтрализующее действие. Систематическое внесение селитры, особенно на малобуферных почвах, заметно снижает их кислотность. Хорошим подтверждением этого являются результаты многолетнего опыта на Люберецком опытном поле, проведенного на супесчаной дерново-подзолистой почве (рис. 41).[ . ]

Содержание подвижных форм молибдена в почвах различно. По данным Я.В. Пейве (1958), дерново-подзолистые почвы районов нечерноземной зоны СССР содержат подвижных форм молибдена от 0,04 до 0,97 мг/кг, черноземные — 0,02-0,33; каштановые — 0,09-0,62; буроземы — 0,06—0,12; сероземы — 0,03—0,15 мг/кг. Причем отмечается сильное колебание содержания молибдена в почвах одного и того же типа. Это подтверждается исследованиями многих авторов.[ . ]

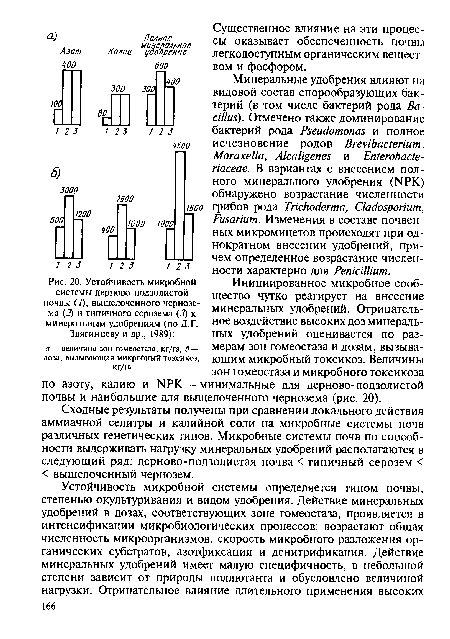

| Устойчивость микробной системы дерново-подзолистой почвы (/), выщелоченного чернозема (2) и типичного серозема (3) к минеральным удобрениям (по Д.Г. Звягинцеву и др., 1989) |  |

Ценным средством повышения плодородия легких почв являются зеленые удобрения. Длительное совместное применение органических и минеральных удобрений приводит к увеличению содержания гумуса в дерново-подзолистых почвах (табл. 58).[ . ]

Известкование оказывает влияние на подвижность в почве и доступность для растений микроэлементов. Соединения молибдена после внесения извести в кислые дерново-подзолистые почвы переходят в более усвояемые формы, поэтому улучшается питание растений этим элементом. Соединения бора и марганца при известковании, наоборот, становятся менее усвояемыми, и растения могут испытывать недостаток в них. Вследствие этого известкование может не дать полного эффекта и даже вызвать снижение урожая или ухудшение качества урожая некоторых культур (льна, картофеля, люпина). Внесение борных удобрений повышает эффективность известкования и устраняет отрицательное влияние высоких доз извести на урожай льна и картофеля и его качество.[ . ]

Основные площади пахотных земель зоны представлены дерново-подзолистыми почвами. Несмотря на продолжительное время использования этих почв в земледелии, общая их окультурен-ность остается низкой. Показателем окультуренности почв является среднегодовая многолетняя урожайность зерновых культур. На слабоокультуренных почвах она обычно не превышает 1,5— 1,8 т/га зерна, на среднеокультуренных — чаще в пределах 2,5— 3,0, а на сильноокультуренных — 4,0—5,0 т/га и более.[ . ]

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на кислых дерново-подзолистых почвах зоны Полесья органические и минеральные удобрения в севообороте должны обязательно применяться на фоне известкования. При этом нужно подчеркнуть, что по мере увеличения применения в зоне Полесья минеральных удобрений, которые в большинстве случаев являются физиологически кислыми солями, значение известкования еще более возрастает.[ . ]

Эффективным является внесение небольшой дозы суперфосфата на дерново-подзолистых почвах в рядки при посеве льна. Средняя оплата удобрения по ряду опытов на подзолистых средне- и легкосуглинистых почвах получается выше, чем при разбросном способе внесения (табл. 206).[ . ]

Достаточно полно изучен ряд климатической эволюции суглинистых почв. Он соответствует зональному ряду: тундровые — подзолистые — дерно-во-подзолистые — серые лесные — чернозёмы — каштановые — бурые аридные почвы. Имеются многочисленные примеры превращения каштановых почв в чернозёмы, чернозёмов в серые лесные и даже в дерново-подзолистые почвы (максимально возможная амплитуда изменений), а также других эволюционных изменений почв, происходивших в пределах данного ряда. В большинстве случаев эти изменения были невелики, чаще всего почвы менялись на подтип. Они были направлены в сторону почв, сформированных в более гумидных и холодных условиях среды. Направленность изменений почв в ряду исторической антропогенной эволюции была противоположной.[ . ]

Более широкие и планомерные исследования по известкованию кислых почв были развернуты в нашей стране после Великой Октябрьской социалистической революции. Эти исследования проводились и проводятся в настоящее время многими научными учреждениями, а также опытными станциями. Советские ученые внесли крупный вклад в разработку теории и практики известкования. Большие заслуги в этой области принадлежат К. К. Гед-ройцу, Д. Н. Прянишникову, О. К. Кедрову-Зихману и их многочисленным ученикам. В результате исследований была выяснена природа действия извести на почву, установлена высокая эффективность ее на кислых дерново-подзолистых почвах и разработаны приемы наиболее элективного применения известковых удобрений. Известкование получило широкое применение в практике социалистического земледелия.[ . ]

Из фосфорных в качестве основного удобрения можно применять на всех почвах суперфосфат, томасшлак, а на дерново-подзолистых почвах также и фосфоритную муку. В рядки при посеве и в подкормку следует давать суперфосфат (лучше гранулированный). Одностороннее удобрение табака большим количеством фосфора может вызвать ненормальное созревание («горение») листа, что также снижает урожаи и ухудшает качество табака.[ . ]

При отсутствии такого навевания формируется нормальный профиль песчаной дерново-подзолистой почвы (Разрез 103, склон 8° юго-восточной экспозиции): [АО] (0-5 см) — [А1] (5-7 см) — [ЕА1] (7-18 см) — [В1Ш] (18-60 см) — [В2А (60-130 см) — [С] (130-180 см).[ . ]

Уфимское плато (второй район химизации). Почвенный покров состоит из комплекса дерново-подзолистых и дерново-перегнойно-карбонатных почв. Эти почвы настолько тесно перемеживаются друг с другом, что встречаются даже в пределах землепользования одного колхоза. Направление химизации дерново-подзолистых почв аналогично с направлением химизации первого района.[ . ]

Андрющенко Г.А., Дзяман Т.Д. Содержание подвижных форм микроэлементов меди и цинка в дерново-подзолистых почвах Западного Полесья. — В кн. ’’Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине”, Киев, ’’Наукова думка”, 1969.[ . ]

Третья группа. Содержание йода от 3,1 до 4,0 мг/кг. Сюда относятся серые и темно-серые лесные почвы, реже светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы среднего и тяжелого механического состава При-симского агропочвенного района. Почвообразующими породами района являются элювий, элюво-делювий и делюво-элювий четвертичного возраста.[ . ]

Сахарная свекла. Это очень чувствительная к почвенной кислотности культура; на кислых неизвесткованных дерново-подзолистых почвах дает, как правило, очень низкие урожаи и низкое качество продукции. Поэтому известкование кислых почв является обязательным агротехническим приемом при выращивании сахарной свеклы. Как известно, при этом повышается потребность в борных удобрениях, что определяется двумя причинами: уменьшением подвижности почвенного бора и поступление его в растения, а также повышением урожая свеклы на известкованной почве. Установлено, что борные удобрения невозможно заменить какими-либо другими удобрениями, причем, как правило, больший эффект они оказывают на фоне, обеспеченном макроэлементами (N1, Р, К, Са, Mg и др.).[ . ]

В условиях максимально теплого и засушливого климата среднего голоцена образовались чернозёмы и другие почвы, послужившие основой для второго гумусового горизонта — наиболее яркого реликтового признака почв Восточной Европы. Выделены два вида вторых гумусовых горизонтов: 1) залегающие глубоко в профиле серых лесных почв по чернозёму (в южной и юго-западной частях региона); 2) залегающие неглубоко, чаще всего в профиле дерново-подзолистых почв по тёмно-серым лесным (в центральной и восточной частях).[ . ]

Как следует из приведенных данных, максимальные значения коэффициент диффузии ионов 90Sr имеет в песке, а наименьшие — в дерново-подзолистой почве. Объясняется это тем, что в песке диффузия изотопа 90Sr осуществляется в условиях наиболее крупных пор, с наименьшей извилистостью, в то время как подзолистые почвы характеризуются более тонкими порами и максимальной извилистостью поровых каналов.[ . ]

Северо-Западный экономический район занимает 1,2% площади России, расположен в зоне тайги и хвойно-широколиственных лесов. Горных почв нет. Торфяно-болотных почв в районе много (> 19%), но здесь уже широко представлены дерново-подзолистые почвы, встречаются перегнойно- и дерново-карбонатные и даже бурые лесные кислые. Сельскохозяйственная освоенность почв данного экономического района довольно высокая (20,79%), выше, чем в среднем по России.[ . ]

В работах Я.В. Пейве (1958, 1961) приведено содержание подвижного кобальта в основных почвенных типах Советского Союза. По его данным, в дерново-подзолистых почвах содержится кобальта 0,12-3,0, в черноземах — 1,10-2,20, в сероземах — 0,90-1,50, в каштановых почвах — 1,10—6,00, в буроземах 0,57—2,25 мг/кг почвы.[ . ]

Последние приурочены к понижениям.[ . ]

В Западносибирской провинции преобладают контрастные сочетания и комплексы, состоящие из серых лесных обычных, осолоделых и глеевых почв, луговых, лугово-болотных почв и солодей. В северной части провинции распространены сочетания дерново-подзолистых почв и серых лесных почв со вторым гумусовым горизонтом.[ . ]

Природный источник азотного питания растений —-почвенный гумус или перегной, в состав которого входит от 5 до 12% азота. Поэтому запасы азота в почве зависят от содержания в ней гумуса. Наиболее богаты гумусом, а значит и азотом, мощные черноземы, где в слое почвы глубиной 1 м количество азота на 1 га достигает 35—40 т. На 1 га дерново-подзолистых почв в метровом слое содержится всего 5—6 т азота.[ . ]

Внесение фосфорных удобрений на фоне молибденовых повышало эффективность последних, причем их действие было тем сильнее, чем больше вносилось в почву суперфосфата. Как показали наши полевые опыты, ведущую роль в получении высоких урожаев играет внесение фосфорных удобрений в сочетании с молибденом. Наивысшие прибавки урожая бобовых культур были получены при известковании кислых дерново-подзолистых почв в сочетании с внесением фосфорных и молибденовых удобрений. Известкование кислых дерново-подзолистых почв является необходимым условием для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. В результате известкования в почве меняется реакция, снижается содержание подвижных форм алюминия, марганца, железа, повышается урожай.[ . ]

В отличие от симазина атразин проникает в растения не только через корни, но и через листья. Поэтому его вносят в довсходовый период путем опрыскивания почвы, а также и по всходам растений, когда кукуруза находится в фазе 3—4 листьев. На дерново-подзолистых почвах гербицид вносят в дозе 1—2 кг/га, на черноземных — 2—4 кг/га.[ . ]

Белорусским научно-исследовательским институтом почвоведения (Т. Н. Кулаковская, 1963)-в основу разработки примерных доз удобрений под основные сельскохозяйственные культуры для дерново-подзолистых почв были положены следующие положения.[ . ]

Подобная гетерохронность не менее ярко проявляется на макроуровне организации почвенного покрова. За последние 3 тыс. лет наступания леса на лесостепь образовались обширные ареалы дерново-подзолистых и других текстурно-дифференцированных почв на месте бывших чернозёмов и лесостепных почв со слабой текстурной дифференциацией профиля. Новообразованные 3000-летние дерново-подзолистые почвы по степени развития профиля практически не отличаются от таковых, формирующихся под лесом 10 тыс. лет. Это еще раз подтверждает наличие квазиравновесного состояния профиля текстурно-дифференцированных почв, которое наступает через 2-3 тыс. лет после начала почвообразования.[ . ]

Применять фосфоритную муку разумно только в последнем случае, когда уверенно мощно ожидать определенной пользы от ее внесения. Приходится это подчеркивать потому, что и в зоне кислых подзолистых и дерново-подзолистых почв встречаются поля и участки на полях, на которых фосфорит не дает эффекта из-за недостаточного уровня потенциальной кислотности или по другим причинам (например, вследствие высокой степени насыщенности основаниями, содержания повышенных количеств усвояемых фосфатов). Следовательно, анализ почвы должен предшествовать внесению удобрения.[ . ]

Особенно не хватает азота в нечерноземной зоне, где без него фосфорные и калийные удобрения не дают хоро-г ших результатов. Полноценно использовать эти виды удобрений на крайне бедных азотом дерново-подзолистых почвах можно только при достаточном обеспечении посевов сельскохозяйственных культур азотными удобрениями. Поэтому проблема азота для почвенно-климатических условий нечерноземной зоны и других обеспеченных влагой районов должна рассматриваться как проблема номер один.[ . ]

Исследования, проведенные авторами помещенных в сборнике статей, показали равноценное действие одной и той же дозы азота мочевины и аммиачной селитры, внесенной под картофель, лен, зерновые на дерново-подзолистых почвах, травы на пойменных лугах и низинных пастбищах, коноплю и зерновые на серых лесных почвах, сахарную свеклу на выщелоченных черноземах, кукурузу и озимую пшеницу на черноземах, хлопчатник, на каштановых почвах и сероземах. Более сильное действие, чем аммиачная селитра, мочевина оказывала на урожай кар-. тофеля и озимых зерновых на легких дерново-подзолистых почвах и на урожай хлопчатника на сероземах при до-посевном внесении.[ . ]

Свежеосажденные фосфаты алюминия и железа могут усваиваться растениями, но при старении осадков они кристаллизуются и становятся менее растворимыми и слабодоступными для растений. Поэтому фосфорная кислота в красноземах и дерново-подзолистых почвах закрепляется весьма прочно и значительно сильнее, чем в сероземах и черноземах.[ . ]

Источник