Каштановые почвы зоны сухих степей

Каштановые почвы являются зональными для сухих степей. Наиболее крупные массивы каштановых почв в Российской Федерации находятся в Восточном Предкавказье, Среднем и Нижнем Поволжье, южной части Западной Сибири (Кулунда).

В Средней Сибири, а также в Забайкалье они встречаются отдельными островками (Минусинская впадина, Тувинская котловина).

Природные условия почвообразования

Среди каштановых почв часто встречаются солонцы, солончаки, солоди, лугово-кащтановые почвы, обусловливающие комплексность почвенного покрова.

Около 30 % площади в зоне сухих степей приходится на каштановые солонцеватые почвы и их комплексы с солонцами.

Климат

Климат зоны сухих степей сухой и жаркий, с засушливым продолжительным летом, холодной малоснежной зимой. Высота снежного покрова колеблется от 15 до 40 см. Средняя годовая температура воздуха 7-9 °С в западной и 2-3 °С в восточной части зоны.

Средняя температура января от —5 до – 25 °С, июля от 25 до 20 °С; длина безморозного периода от 220 до 150-160 дней. Осадков выпадает в северной части зоны 350-400 мм, в центральной 300-350, в южной 250-300 мм в год.

В восточных районах осадков еще меньше — 200-300 мм. Коэффициент увлажнения в разных частях зоны с юга на север колеблется от 0,25 до 0,45. Водный режим непромывной.

Рельеф и почвообразующие породы

Каштановые почвы формируются в условиях равнинного слабоволнистого рельефа с выраженным микрорельефом, представленным серией западин, бугорков и других микропонижений и микроповышений.

Развиваются каштановые почвы преимущественно на четвертичных лёссовидных карбонатных суглинках, реже — на лёссах.

В южной части Западно-Сибирской низменности (Кулундинские степи) каштановые почвы развиты на древнеаллювиальных отложениях, подстилаемых на небольшой глубине морскими соленосными осадками.

Грунтовые воды почти повсеместно залегают глубоко и не оказывают влияние на развитие каштановых почв.

Растительный покров

Он низкорослый, комплексный и изреженный. Проективное покрытие составляет 50-60 %. Характерна эфемерность растительного покрова.

В северной части зоны (в подзоне темно-каштановых почв) растительность представлена типчаково-ковыльными степями, в состав которых входят различные виды злаков (ковыли, типчак, тонконог) с примесью разнотравья.

В центральной части зоны (в подзоне каштановых почв) преобладают полынно-типчаковые степи, а в южной части (в подзоне светло-каштановых почв) — типчаково-полынные, со значительной примесью эфемеров и эфемероидов (мятлик луковичный, тюльпаны, ирисы и др.).

На каштановых солонцеватых почвах в травостое встречаются различные виды полыней (белая, черная, австрийская), а также ромашник, прутняк и кермек. На поверхности появляются лишайники и водоросли.

Древесная и кустарниковая растительность приурочена к днищам и склонам балок, долинам рек и состоит преимущественно из дуба, клена татарского, бересклета бородавчатого, осины, степной вишни, бобовника.

Генезис

Изучением генезиса каштановых почв занимались многие исследователи (Димо, Келлер, Прасолов, Антипов-Каратаев, Першина и др.).

Начиная с В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева происхождение каштановых почв связывали с засушливостью климата и ксерофитным характером растительности.

Главнейшими особенностями процесса почвообразования являются замедленные тем гумусообразования и слабая выщелоченность профиля почв от карбонатов и легкорастворимых солей.

В формировании каштановых почв участвуют дерновый процесс, а также процессы миграции и аккумуляции карбонатов. Более изреженный растительный покров.

Меньшее поступление в почву растительных остатков и менее благоприятные условия их гумификации определяют в зоне каштановых почв ослабленное по сравнению с черноземной зоной развитие дернового процесса.

Выраженность дернового процесса тесно связана с увлажнением, зависящим от зональных и провинциальных особенностей климата и конкретных условий рельефа.

В связи с этим наиболее гумусированы темно-каштановые почвы. Невысокое содержание гумуса имеют каштановые и особенно светло-каштановые почвы, формирующиеся в условиях сухого климата.

По мере перехода от темно-каштановых к светло-каштановым почвам уменьшается общий запас органического вещества, увеличивается отношение корневой массы растений к надземной.

Растительные остатки

Ежегодный опад растительных остатков колеблется от 4 до 8 т/га. Значительная его часть представлена корнями растений. Надземная растительная масса невелика и не превышает 0,8-1,0 т/га.

В биологический круговорот с опадом ежегодно вовлекается около 0,25-0,45 т/га зольных элементов и азота.

При разложении растительных остатков полынных группировок кроме кремния, кальция, магния и полутораоксидов освобождается большое количество щелочных металлов, которые являются причиной развития солонцева-тости, что следует рассматривать как зональное явление.

Степень со-лонцеватости определяется гранулометрическим составом. Более тяжелые по гранулометрическому составу почвы отличаются более высокой степенью солонцеватости.

Солонцеватость лучше выражена в нижней трети склонов, в понижениях, где концентрируются водорастворимые соли, в том числе натриевые. Почвообразующие породы, степень их засоления и карбонатность также оказывают большое влияние на развитие в почвах солонцеватости.

Характерная особенность почвенного покрова зоны сухих степей – его комплексность. Причиной комплексности являются микрорельеф.

Бессточность территории, ее слабая дренирован-ность, неравномерное первоначальное распределение солей в грунте, деятельность землероев и, как следствие, пятнистое распределение растительности и почв.

Строение профиля и классификация

Профиль каштановых почв имеет следующее строение: А – B1 – В2 – Вк – ВKS – С.

- Горизонт А гумусовый, каштановый, с буровато-серым или коричневато-серым оттенком, гороховато-мелкозернистой структуры, мощностью 15-30 см.

- Горизонт В1 тоже гумусовый, серовато-бурый, комковатый или призмовидно-комковатый, вскипает от НСl, мощностью около 10 см.

- Горизонт В2 неоднородно окрашенный, с темными серовато-бурыми гумусиро ванным и языками на буровато-палевом фоне, призмовидно-крупнокомковатый, с ходами крупных червей, кротовинами, вскипает от НСl, мощностью около 10 см.

- Горизонт Вк буровато-желтого цвета, плотный, при-змовидный, пропитанный карбонатами в виде обильной белоглазки, прожилок или мучнистых скоплений, мощностью от 50 до 100 см.

- Горизонт BKS светлый и однородно окрашенный, более рыхлый, с редкими выделениями карбонатов, вкраплениями гипса в виде друз, гнезд, прожилок; в нижней части горизонта в некоторых почвах встречаются легкорастворимые соли. Последний горизонт С — материнская порода.

В современной классификации каштановые почвы делят на три подтипа по содержанию гумуса в горизонте А: темно-каштановые с содержанием гумуса 4-5 %, каштановые с содержанием гумуса 3-4 и светло-каштановые с содержанием гумуса 2-3%.

В этих подтипах выделяют фациальные термические группы:

- темно-каштановые и каштановые теплые периодически промерзающие;

- темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые теплые кратковременно промерзающие;

- темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые теплые промерзающие;

- темно-каштановые, каштановые умеренные длительно промерзающие.

Внутри типов выделяются роды: обычные, солонцеватые, солонцевато-солончаковатые; солонцевато-осолоделые, карбонатные, карбонатно-солонцеватые с пониженным вскипанием (глубоковскипающие) и неполноразвитые (на плотных породах).

На виды каштановые почвы разделяют по мощности гумусовых горизонтов и степени солонцеватости:

- мощные (А + B1 более 50 см),

- среднемощные (30-50 см),

- маломощные (20-30 см) и маломощные укороченные (менее 20 см);

- несолонцеватые виды, содержащие поглощенного натрия в горизонте B1 менее 3 % емкости поглощения;

- слабосолонцеватые — 3-5;

- среднесолонцеватые — 5-10; и сильносолонцеватые — 10-15 %;

Деление на виды по степени смытости приведено на с. 372.

Состав и свойства

Каштановые почвы по некоторым свойствам сходны с черноземами. Для обычных родов характерно равномерное распределение илистой фракции по всему профилю, в солонцеватых каштановых — ее перемещение из верхних горизонтов в горизонт В (табл. 47).

47. Гранулометрический состав каштановых почв (Алтайский край)

Источник

Химический состав каштановых почв

Представлены результаты по изменению микроэлементного состава почв и фитомассы при ландшафтно-геохимических исследованиях в Онон-Аргунской степи.

Изучение микроэлементного состава (Ba, Sr, Mn, Ni и Cu) каштановых почв и фитомассы проводились в фациях Цаган-Чолотуйского полигон-трансекта, расположенного в 18 км от станции Харанор. Содержание химических элементов с пересчетом на фитомассу позволяет наиболее полно выявить роль растительности как одного из ведущих компонентов геосистем. Для выявления биогеохимических показателей, где одним из таких направлений является геохимия ландшафтов. Это научное направление изучает поведение химических элементов и их соединений в элементарных ландшафтно-геохимических системах локальной и региональной размерности [1, 2]. По ряду индикативных параметров, характеризующих условия среды и ответных реакций геосистем на эти условия, учитывались следующие показатели: жизненное состояние растительного покрова, видовое его разнообразие, проективное покрытие, микроэлементный состав почв и фитомассы [3]. Для характеристики по содержанию микроэлементов почв и фитомассы применялись кларки литосферы (К1) и кларки для растений суши (К2) – по А.П. Виноградову (1954). Чтобы судить о коэффициенте поглощения элементов фитомассой, получили ряды биологического поглощения (Кб).

Цель исследования – выявить микроэлементный состав почвы и фитомассы и показать интенсивность биологического поглощения между почвой и фитомассой в фациях Цаган-Чолотуйского полигон-трансекта Онон-Аргунской степи.

Материалы и методы исследования

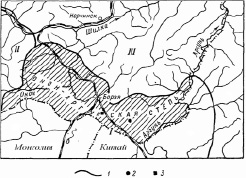

На ландшафтной карте Онон-Аргунская степь не имеет аналогов и представляет собой один из видов центральноазиатских степных ландшафтов, вклинивающийся в сибирскую тайгу почти до 51 ° с.ш. (рис. 1).

I–III – физико-географические области: I – Центрально-Азиатская, II – Южно-Сибирская, III – горная Байкало-Джугджурская; 1 – северная граница Центрально-Азиатской области: участки степного стационара Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и годы мониторинга: 2 – Алкучанский Говин (1958–1960 гг.), 3 – ст. Харанор (1961–1980, 2001–2020 гг.)

Рис. 1. Географическое положение Онон-Аргунской степи (Сост. В.Б. Сочава, 1964)

Степи Юго-Восточного Забайкалья представляют самостоятельный Онон-Аргунский округ Монгольской степной провинции. Харанорская степь находится в переходной полосе между горными системами, относящимися к Северной и Центральной Азии. Низкогорный рельеф этой степи состоит из отдельных массивов, сопок и гряд, чередующихся с падями. Абсолютные высоты достигают 880–900 м. Стационарные наблюдения велись на Цаган-Чолотуйском полигон-трансекта с 1972 по 1980 г. сотрудниками Харанорского отряда. В 2015 г. были повторены исследования и полученные результаты приводятся в этой работе.

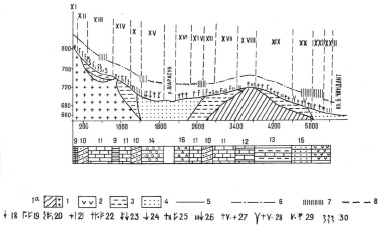

Объектом исследований послужили одиннадцать фаций (с XI по XXI). Профиль начинается на вершине г. Цаган-Чолотуй, проходит по склону северо-западной экспозиции, пересекает пойму и террасы р. Шарасун, проходит по склону юго-восточной экспозиции, древнему останцу и по склону северо-западной экспозиции спускается к оз. Большой Чиндант. Абсолютная высота фации на вершине г. Цаган-Чолотуй 801,6 м, ширина полигон-трансекта около 100 м, протяженность 5400 м (рис. 2).

Рис. 2. Физико-географический профиль Цаган-Чолотуйского полигон-трансекта

Фации: XI–XXI; коренные породы: 1 – граниты палеогена, 1a – пермские конгломераты, 2 – мелкоземистый щебнистый элювий, 3 – средние и тяжелые суглинки, сменяющиеся вверх и вниз по разрезу легкими суглинками и супесями делювиального и пролювиально-делювиального генезиса, 4 – аллювиально-пролювиальные щебнисто-галечниковые отложения и озерные осадки; элементы рельефа: 5 – денудационные останцы, 6 – верхние денудационные части долинного педимента, 7 – денудационно-аккумулятивные части долинного педимента, 8 – днище речной долины с аккумулятивными склонами и древняя аккумулятивная терраса; почвы: 9 – поверхностно-защебненный среднесуглинистый, слаборазвитый глубокопромерзающий чернозем на элювии конгломератов, 10 – каштановая мучнистокарбонатная глубоковскипающая легкосуглинистая, 11 – каштановая мучнистокарбонатная обычносуглинистая, 12 – каштановая мучнистокарбонатная обычная слаборазвитая поверхностно-защебненная щебнисто-среднесуглинистая, 13 – каштановая мучнистокарбонатная глубоковскипающая среднесуглинистая, 14 – луговая аллювиальная карбонатная среднесуглинистая, 15 – каштановая темновато-луговая мучнистокарбонатная обычная среднесуглинистая, 16 – луговая аллювиальная карбонатная глубоко-солончаковатая легкосуглинистая, 17 – солончак луговой сульфатно-хлоридный натриевый среднесуглинистый; растительность: 18 – хамеродосово-типчаковая, 19 – вострецово-тырсовая с типчаком, 20 – разнотравно-тырсовая с типчаком, 21 – келериевая с хамеродосом, 22 – тырсово-вострецовая с келерией, 23 – вострецовая с осокой, пикульником, 24 – пикульниковая с вострецом, 25 – тырсовая с келерией, змеевкой, типчаком, 26 – хамеродосовая с келерией, типчаком, 27 – вострецовая с келерией, типчаком, 28 – вострецовая с чием, келерией, 29 – вострецовая с осокой, пикульником, бескильницей, 30 – пятна солянок

Характеристика фаций Цаган-Чолотуйского полигон-трансекта.

Вершинные фации – литоморфно-типчаковая фация (XI) расположена на вершине г. Цаган-Чолотуй, на черноземных слаборазвитых глубокопромерзающих почвах на элювии конгломератов. Проглядывают щебнистые участки почвы. Для фации характерна усиленная ветровая деятельность и минимальная мощность снегового покрова. Увлажнение только атмосферное. Травостой неоднороден с проективным покрытием 30–40 %. Доминируют типчак (Festuca lenensis), хамеродос (Chamaerhodos trifida) и другие виды растений: мак оранжево-красный (Papaver rubroaurantiacum), горец тонкий (Polygonum gracilis), песчанка узколистная (Arenaria graminifolia) , прострел раскрытый (Pulsatilla patens). Вершина древнего останца фация – хамеродосово-типчаковая (XVIII). Коренные породы – граниты. Почва светло-каштановая мучнисто-карбонатная слаборазвитая легкосуглинистая поверхностно-защебенная. Растительность разрежена. Проективное покрытие 35 %. Доминантами являются: хамеродос (Chamaerhodos trifida), типчак (Festuca lenensis), келерия (Koeleria gracilis). Преобладают виды: тырса (Stipa baikalensis), вострец ложнопырейный (Aneurolepidium pseudoagropyrum), пажитник русский (Trigonella ruthenica), полынь холодная (Artemisia frigida), лапчатка пижмолистная (Potentilla tanacetifolia).

Склоновые фации – склоновая разнотравно-тырсовая фация (XII) на черноземно-мучнисто-карбонатных глубоковскипающих почвах и переходящих к каштановой почве, расположена в верхней и средней денудационной части склона северо-западной экспозиции, разнотравно-тырсовая (XIII) и тырсово-вострецовая (XIV) фации на каштановых мучнисто-карбонатных почвах приурочены к нижней выположенной части склона северо-западной экспозиции. Рыхлые отложения представлены делювиальными суглинками среднего и легкого механического состава. Травостой неоднородный, разреженный. Проективное покрытие составляет от 50 до 70 %. Типчак (Festuca lenensis), тырса (Stipa baikalensis)., вострец (Aneurolepidium pseudoagropyrum) и змеевка растопыренная (Cleistogenes squarrosa) являются доминатами. Из видов разнотравья доминируют: карагана мелколистная (Caragana microphylla), пажитник русский (Trigonella ruthenica), полынь холодная (Artemisia frigida), серпуха васильковидная (Serratula centauroides), стеллера карликовая (Stellera chamaejasme) и пижма сибирская (Tanacetum sibiricum). На склоне юго-восточной экспозиции тырсово-типчаковая фация (XVII), где рыхлые отложения представлены элювиально-делювиальными средними суглинками, почва каштановая. Травостой неоднородный. Проективное покрытие 30–35 %. Коренные виды растительности: тырса (Stipa baikalensis), типчак (Festuca lenensis), тонконог стройный (Koeleria gracilis). В травостое широко распространены виды разнотравья: лапчатка бесстебельная (Potentilla acaulis), полынь холодная (Artemisia frigida), тимьян обыкновенный (Thymus serpyllum), цимбария даурская (Cymbria dahurica). Склоновые: – келериево-вострецово-чиевая (XIX) и вострецово-чиевая (XX) трансаккумулятивные фации в нижней части северо-западного и северо-восточного склонов на каштановых мучнисто-карбонатных глубоковскипающих почвах, направленных в сторону оз. Большой Чиндант. В микрорельефе выделяются отдельные бутаны, а в нижней части склона редкие куртины чия блестящего (Lasiagrostis splendens). Травостой сравнительно однородный, слаборазреженный. Проективное покрытие 50–60 %. На фации (XIX) доминируют келерия (Koeleria gracilis), вострец (Aneurolepidium pseudoagropyrum), чий блестящий (Lasiagrostis splendens). На фации (XX) почва луговово-каштановая с солончаковато-остаточными признаками луговости. Доминируют чий блестящий (Lasiagrostis splendens) и вострец (Aneurolepidium pseudoagropyrum). Из других видов для этих фаций следует отметить наличие караганы (Caragana microphylla), змеевки растопыренной (Cleistogenes sqarrosa), термопсиса ланцетного (Thermopsis lanceolata), житняка гребенчатого (Agropyrum cristatum), полыни холодной (Artemisia frigida).

Днище речной долины – полугидроморфные пикульниковые фации (XV–XVI) на луговых глубокосолончаковатых почвах на надпойменной террасе правого и левого берега р. Шарасун. Поверхность сложена рыхлыми отложениями мощностью до 2 м. Почвенно-грунтовые воды прослеживаются на глубине 125 см. Увлажнение атмосферное, за счет стока и близкого залегания грунтовых вод. Травостой однородный, сильно разреженный. Проективное покрытие 40 %. В травостое доминирует ирис мечевидный-пикульник (Iris ensata), вострец (Aneurolepidium pseudoagropyrum). Распространены следующие виды: житняк гребенчатый (Agropyrum cristatum), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) и хвощ полевой (Equisetum arvense).

Прибрежная часть, фация (XXI) песчано-галечниковая почва на луговых солончаках расположена на первой озерной террасе оз. Большой Чиндант Травостой неоднородный с разреженным покровом солянок с проективным покрытием от 30 до 70 %. Часто встречаются пятна солончаков, почти целиком лишенные растительного покрова. В травостое доминируют вострец (Aneurolepidium pseudoagropyrum), пикульник (Iris ensata), полынь замещенная (Artemisia commutatа), солянка холмовая (Salsola collina).

Определение микроэлементного состава геосистем проводилось общепринятыми методами [4]. Полевой метод – образцы надземной массы с площадок размером 0,25 м2 отбирались методом укосов в 3–5-кратной повторности. Почва отбиралась по горизонтам до глубины 150 см. Лабораторный метод – высушенные образцы растений, доведенные до абсолютно сухого состояния, взвешивались на электрических весах (ВЛТК-500). Образцы растений подвергнуты зольному анализу и образцы почв прокаливанию в муфельной печи при температуре 450 °С. Количественный химический анализ почв (60 образцов) и золы фитомассы (198 образцов) выполнен в лицензированном химико-аналитическом центре Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН на приборе атомно-эмиссионном спектрографе ДФС-8-2 с дифракционной решеткой, где концентрации микроэлементов определялись по абсолютным почернениям аналитических линий с учетом фона. Так же определялись на спектрометрах: атомно-эмиссионном с индуктивно-связанной плазмой Optima 2000 DV и атомно-абсорбционном с прямой элекротермической атомизацией проб Analyst 400 фирмы Perkin Elmer.

Результаты исследования и их обсуждение

Содержание микроэлементов – Ba, Sr, Mn, Ni и Cu в фитомассе фаций полигон-трансекта, прежде всего, зависит от уровня содержания их в почве, от реакции почв, от деятельности микроорганизмов, от окислительно-восстановительного потенциала (табл. 1).

Среднее содержание микроэлементов в почвах и в золе надземной фитомассы ( % на абс. сух. вещество)

Номера фаций Цаган-Чолотуйского полигон-трансекта

Источник