Химический состав почвы

Запасы питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них растений. Однако большая часть из них представлена недоступными для растений соединениями. Валовое содержание питательных веществ в пахотном слое различных почв неодинаково. Ниже рассмотрены химические элементы, входящие в состав почвы из числа необходимых для питания растений и их поведение в почве.

Азот. Содержание азота колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в основном в недоступной для растений органической форме. На долю минерального азота приходится только 1…2 % его общего количества. Под влиянием микробиологических процессов органические формы азота переводятся в доступные для растений минеральные формы.

Фосфор. Содержание фосфора во многих почвах составляет 0,03…0,25%. Около половины его находится в минеральной форме, а половина — в форме органических соединений. В слабоокультуренных торфяных почвах на фосфор в органической форме приходится до 70%. Некоторое количество его содержится в поглощённом почвенными коллоидами состоянии. Значительная часть минеральных форм фосфора в кислых подзолистых почвах и краснозёмах находится в труднодоступных для растений фосфатах железа и алюминия. В нейтральных почвах, например в чернозёмах, минеральный фосфор представлен более доступными для растений фосфатами кальция и магния.

Калий. На долю калия в почве приходится 0,6…3% массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и суглинистых почвах, а в почвах лёгкого механического состава (песчаных и супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в пахотном слое составляет: в подзолистых почвах – 150…300 килограммов на гектар, чернозёмах – 400…900 килограммов на гектар, серозёмах – 600…1500 килограммов на гектар. В отличие от азота и фосфора, калий не образует в растениях прочные органические комплексы. Поэтому количество его в органическом веществе почвы незначительно.

Кальций. Кальция в почвах около 0,2…2 % и более от их массы. Он представлен силикатами, карбонатами, гипсом, фосфатами и другими соединениями. Часть кальция находится в поглощённом состоянии. Наиболее богаты обменным кальцием чернозёмы. Наименьшее количество его встречается в подзолистых почвах, что связано с их кислотностью. Известкованием не только смещается реакция почвы, но и улучшается питание растений кальцием.

Хлор. Большая часть хлора в почве содержится в виде простой растворимой соли хлорида калия. Ионы хлора движутся с водой по почвенному профилю как вниз, так и вверх, поднимаясь на поверхность по капиллярам. Во влажных районах следует ожидать, что в почве останется немного хлора из-за его вымывания. Более высокие концентрации хлора, даже приближающиеся к токсичным, возможны в плохо дренированных засолённых почвах в засушливых районах. Однако в хорошо дренированных почвах засушливых районов содержание хлора на поверхности невелико.

Углерод. Углерод в природе находится в непрерывном кругообороте. Цепь превращений углерода начинается в атмосфере, и он возвращается в неё, когда цикл завершается. Цикл углерода начинается с углекислого газа, и в таком виде он используется растениями. Когда жизненный цикл растений заканчивается, и разложение становится последней точкой их существования, углекислый газ освобождается и снова улетает в атмосферу. Так замыкается цикл. Углерод – важная химическая составляющая органического вещества почвы. Следовательно, все, что происходит с тканями растения во время бактериального их разложения, оказывается чрезвычайно важным.

Магний. Содержание магния составляет 0,4…4% и более от массы почвы и зависит от состава материнской породы. В почвах, образовавшихся на суглинках и глинах, больше магния, чем в почвах, возникших на песках. Около 90…95 % магния в почве входит в состав различных минералов, главным образом силикатов и алюмосиликатов, которые трудно растворяются в воде, поэтому содержащийся в них магний не может быть непосредственно использован растениями. Около 5…10 % магния находится в поглощённом (обменном) состоянии.

Обменный магний, как и обменный калий, играет важнейшую роль в питании растений, пополняя количество магния в почвенном растворе по мере потребления его растениями. Незначительная часть магния в почве встречается в форме органических веществ, после разложения, которых он становится доступным для растений. Наиболее богаты магнием черноземы, каштановые почвы и сероземы. Меньше магния в песчаных, супесчаных и некоторых торфяных почвах.

Сера. Содержание серы колеблется от 0,1 до 0,5% массы почвы. Сера в почве представлена органическими соединениями (80. 90%), где она находится в восстановленной форме, и минеральными соединениями с кальцием, железом, калием, натрием, являющимися источником питания растений. Процесс окисления серы, входящей в состав гумуса и органических остатков, происходит под влиянием аэробных бактерий (сульфофикация). В большинстве почв количество серы достаточно для растений, однако в малогумусных подзолистых песчаных почвах её немного, поэтому сульфатные формы удобрений здесь более эффективны, чем хлоридные. Серу в почву вносят также с органическими удобрениями, с простым суперфосфатом.

Железо. Содержание железа в почвах колеблется от 1…11%. В лёгких по механическому составу почвах его меньше, чем в тяжёлых. Железо в почве находится в форме ферроалюмосиликатов, окиси и закиси железа и их гидратов. Недостаток железа для растений чаще всего проявляется на карбонатных или сильно известкованных почвах, где оно находится в труднодоступном состоянии.

Марганец. Марганец, как и железо, широко распространён в почвах, но находится там, в меньших количествах. В почве марганец находится в нескольких формах. Единственные формы, доступные для растений, — это обменные и водорастворимые формы марганца. Доступность почвенного марганца снижается с ростом pH (при уменьшении кислотности почвы). Однако редко встречаются почвы, истощённые выщелачиванием до такой степени, что доступного марганца не хватает для питания растений.

Медь. Согласно существующим данным, природный запас меди в почве меняется в широких пределах. Природный запас меди в большинстве глинистых почв и почв с низким содержанием минеральных веществ обычно составляет 55. 130 килограммов на гектар. Медь не перемещается с почвенным раствором. Следовательно, она вымывается из почвы с большим трудом. Реакция почвенной среды (pH) сильно влияет на снабжение медью. Наиболее прочно медь удерживается почвой (является недоступной) при pH 7,0…8,0. Менее прочно медь удерживается при pH 6,0. Выветрившиеся и песчаные почвы с высоким содержанием органического вещества нередко характеризуются дефицитом меди.

Цинк. Запас цинка в природе в разных почвах неодинаков и очень невелик от 22 до 670 килограммов на гектар. Как правило, концентрация цинка намного выше на поверхности почвы, чем в подпочве. Основным фактором, влияющим на развитие цинковой недостаточности у растений является pH почвы. Результаты экспериментов показывают, что количество цинка, которое растения извлекают из почвы, после известкования кислых почв снижается. Фиксацию цинка в почве при увеличении pH обычно связывают с образованием нерастворимой гидроокиси цинка. При pH выше 7,0 проблемы, связанные с доступностью цинка, становятся весьма сложными.

Бор. Естественный запас бора в почвах варьирует от 22 до 225 килограммов на гектар в верхнем 15. 20 сантиметровом слое почвы. Из этого количества значительная часть находится в виде нерастворимого сложного минерала, называемого турмалином. Важно знать, что природный запас бора не является надёжным показателем доли бора, доступного для растений. Менее 5 % всего имеющегося бора может быть доступно для использования растениями. Почвы влажных районов, как правило, скудны по содержанию бора, потому что водорастворимые формы бора выносились с дренажной водой на протяжении многих лет. Бор, который остаётся, находится в форме нерастворимых минералов.

Концентрация бора выше в поверхностном пахотном слое почвы, чем в подпочве. Этот факт помогает понять, почему нехватка бора больше всего выражена в периоды сухой погоды. Ясно, что в периоды засухи корни растений вынуждены эксплуатировать нижние горизонты почвы, где содержание бора очень низкое.

Молибден. Природные запасы молибдена в почве очень невелики. Обычно они составляют меньше 7 килограммов на гектар в верхних 20 сантиметрах почвы. Доступность молибдена для растений максимальна при значении pH почвы, близком к нейтральному. В этом смысле молибден отличается от большинства других необходимых микроэлементов, которые более доступны для растений в кислых почвах.

Внесение извести в кислые почвы, как правило, увеличивает доступность молибдена. В природе общий запас молибдена в минеральных почвах очень незначителен. Подобно фосфору, молибден находится в связанном (недоступном) состоянии.

Крайне редко можно найти почву, в которой все эти элементы присутствуют в нужном количестве и в доступном состоянии. Например, в кислых минеральных почвах обычно имеется избыток доступного железа; в дерново-подзолистых почвах много марганца; солонцы, солонцеватые и засолённые часто имеют повышенное содержание бора; в почвах не слишком удалённых от морских побережий, много хлора.

Однако в подавляющем большинстве почв элементов питания не хватает для формирования хорошего урожая. Чтобы низкое плодородие почвы не лимитировало урожай, в большинство почв требуется регулярно вносить от 6 до 8 макроэлементов. Из микроэлементов почти повсеместно требуется внесение бора, а на кислых почвах – также молибдена. Сера чаще всего вносится в виде сопутствующего элемента с магнием и кальцием, если они даются в виде сульфатов, или в составе простого суперфосфата, в котором много сульфата кальция.

Источник

Химический состав почв и их плодородие

Химический состав почв оказывает чрезвычайно большое влияние на их плодородие, как непосредственно, так и определяя те или иные свойства почвы, имеющие решающее значение в жизни растений. С одной стороны, это может быть дефицит тех или иных элементов питания растений, например фосфора, азота, калия, железа, некоторых микроэлементов; с другой – токсичный для растений их избыток, как в случае засоления почв.

В процессе почвообразования происходят весьма существенные изменения химического состава исходных почвообразующих пород, связанные с серией общих почвенных процессов:

1) переход химических элементов из одних соединений в другие в связи с преобразованиями минералов;

2) поступление элементов из атмосферы с осадками;

3) вынос элементов нисходящим движением воды в грунтовые воды и далее в гидрографическую сеть, и далее в океан;

4) принос элементов с грунтовыми водами;

5) циклическое вовлечение элементов в биологический круговорот веществ.

Поэтому профиль почв всегда дифференцирован в той или иной степени по химическому составу в отличие от исходных однородных почвообразующих пород.

Особой спецификой состава отличаются верхние гумусоаккумулятивные горизонты, а также гидрогенно-аккумулятивные горизонты разных почв. Химические процессы, протекающие в почвах, весьма сложны и многообразны. Их изучением занимается особый раздел почвоведения – «Химия почв».

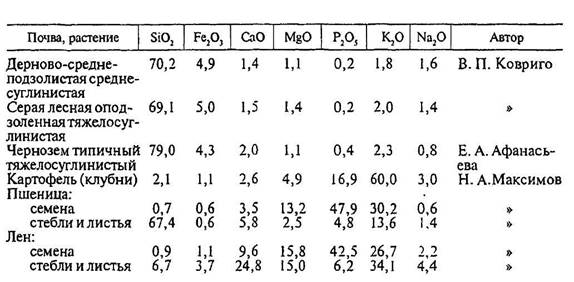

Валовой химический состав растений значительно отличается от валового состава почвы вследствие избирательности растений к поглощению отдельных элементов (табл. 2). В растениях всегда больше азота, фосфора и калия.

Таблица 2. Валовой химический состав пахотных горизонтов почв (% на прокаленную навеску) в сравнении с зольным составом растений (% на золу)

Основные компоненты золы древесины – калий, кальций и магний, некоторые тропические породы содержат кремний.

В естественных биоценозах питательные элементы, усвоенные растениями и другими живыми организмами, снова возвращаются в почву после их отмирания и перегнивания, поэтому, как правило, обеднения почвы питательными элементами не происходит. Устанавливается их относительное природное равновесие, характерное для разных типов почв.

На пахотных же землях после уборки урожая в почву возвращается только часть поглощенных растениями минеральных элементов, например с корневыми и стерневыми остатками зерновых культур. В связи с этим в пахотные почвы необходимо вносить минеральные удобрения, что позволяет возвратить в почву не только отчужденные с урожаем питательные элементы, но и сбалансировать их по количеству и соотношению для последующих сельскохозяйственных культур.

Основными факторами плодородия почвы являются содержание гумуса, фитосанитарное состояние почвы (наличие сорняков, вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений), мощность пахотного слоя, механический состав, структура, содержание подвижных форм элементов питания, реакция почвенного раствора. На основании модели плодородия может производиться программирование урожаев сельскохозяйственных культур для конкретных условий каждого поля севооборота в хозяйстве.

Модель плодородия – это экспериментально установленное сочетание важнейших свойств почвы (факторов плодородия), находящихся в тесной корреляции с величиной урожая при прочих равных условиях его получения.

Создать модель плодородия – это весьма сложная задача. Поэтому в настоящее время при разработке различных моделей плодородия интенсивно используют современные IT-технологии.

1. В каком виде элементы содержатся в почвах?

2. Какие элементы преобладают в почвах и почему?

3. Какие элементы жизненно необходимы растениям?

4. Какие из них относят к минеральным?

5. Какие элементы называют органогенными? Зольными?

6. Назовите формы соединений азота, фосфора и калия в почвах.

7. Какова степень их доступности растениям?

8. На какие группы дифференцируют соединения фосфора по принципу доступности растениям?

9. Какие соединения фосфора легко переходят в раствор?

10. Как определяют содержание подвижного фосфора в почвах?

11. Как охарактеризовать почвы по содержанию минерального азота и использовать эти показатели в агрономических целях?

12. Какова роль микроэлементов в жизни растений?

13. Перечислите основные микроэлементы.

14. Что означает элювиально-аккумулятивный коэффициент микроэлементов?

15. В каких почвах элювиально-аккумулятивный коэффициент больше единицы?

16. Как использовать в агрономической практике показатели содержания в почвах подвижных микроэлементов?

17. Что включает в себя «модель плодородия»?

Источник

Состав и характеристики плодородного грунта

Состав и характеристики плодородного грунта определяют его применение в фермерском и сельском хозяйстве. Плодородный грунт имеет свойство восстанавливать почву и нейтрализовать высокую кислотность. Состав грунта определяет его структуру и применение.

По составу и характеристиками выбирают почвосмесь для комнатных цветов, выращивания рассады, высадки хвойников, других культур. О том, какие есть виды грунта, и как выбрать почвосмесь – читайте в нашей статье.

Плодородный грунт – что это такое

Термином «плодородный грунт» называют почвенную смесь, богатую минеральными и органическими компонентами. Такой грунт получают из глины, песка, торфа и удобрений. Его используют в фермерском хозяйстве и озеленении.

Состав плодородного грунта отличается от состава природной почвы. В нём сконцентрированы органические и минеральные вещества. Концентрат удобрений определяет качество плодородного грунта и его применение.

В отличие от природной почвы, плодородный грунт содержит большое количество минеральных и органических компонентов. Поэтому он используется для «лечения», восстановления истощённых земель. А также для нейтрализации, нормализации кислотности почвенного покрова до определённого уровня.

Плодородный грунт или растительная почва: в чём отличие?

Растительная почва – природная, снятая на определённом участке. Её состав беднее плодородной почвосмеси. Растительным грунтом нельзя существенно повысить плодородие участка. Его используют для обустройства парков, газонов. А также для восстановления почвы на месте строительства.

Плодородная почвосмесь содержит концентрат веществ для повышения плодородия. А также большое количество песка, который обеспечивает воздухопроницаемость. Благодаря составу, плодородная смесь улучшают состояние истощённых почв.

На заметку: из недостатков искусственной почвы – в её составе меньше живых бактерий. Но после раскладывание по поверхности грунт быстро заселяется почвенными микроорганизмами.

Состав плодородного грунта

Классический состав плодородной искусственной почвы включает в себя:

Данные цифры могут варьироваться на 3-5 %.

Что даёт каждый компонент?

- Торф – естественное природное удобрение, которое поставляет органические вещества. Его содержание в смеси соответствует 50% — это основной компонент плодородного грунта. Что ещё важно: торф имеет способность очищать почву от тяжёлых металлов.

- Песок – природный разрыхлитель. В песчаных почвах не застаивается влага, не подгнивают корни. Количество песка в составе смеси определяет её воздухо- и влагопроницаемость.

- Чернозём – особо богатая природная почва, источник органики.

Характеристики почвосмеси

К характеристикам почвосмеси относят состав, кислотность, плотность.

Состав почвосмеси определяет её показатели кислотности. А значит – применение для тех или других растений.

Кислотность — соответствует нейтральным показателям. Классический грунт из песка, торфа и чернозёма имеет свойство восстанавливать кислотность почв благодаря своей нейтральности.

Плотность плодородного грунта — определяет его влаго- и воздухопроницаемость. А также скорость поступления питательных веществ к корням, насыщение искусственной почвы кислородом и азотом из воздуха.

Применение плодородного грунта

Искусственную почву используют в сельском и фермерском хозяйстве – для улучшения характеристик плодородия истощённых почв. При таком применении плодородный грунт вносится в почву как удобрение. Его питательные вещества улучшают показатели плодородия.

Также фермеры используют плодородный грунт для снижения кислотности грунта. Если планируется высадить требовательную культуру, перед её высадкой вносят почвосмесь с нейтральной характеристикой содержания кислот.

На заметку: что закисление почвы происходит после внесения нитратов и других химических удобрений.

Плодородный грунт может быть заменой чернозёма. В качестве заменителя его заказывают дачники, огородники, частные усадьбы.

Источник