Химический состав чернозёма и чернозёмной почвы. Связь между гумусом и минералами

Нет сомнения, наиболее важным и наиболее существенным признаком рассмотренной нами почвы служит ее химический характер.

Правда, из имеющихся анализов видно, что минеральный

состав русских черноземов довольно разнообразен — то они

суглинисты, то супесчаны, то богаты углесолями, то бедны

ими и пр.; но, тем не менее, если сопоставить все имеющиеся

у нас химические анализы типичных черноземов, с одной

стороны, и таких же северных почв — с другой, то легко

установить между ними целый ряд весьма характерных особенностей.

Наглядным доказательством данного положения служат

следующие четыре почвы, из которых две первые (I и II)

принадлежат степной, а две последние (III и IV) — средней

нечерноземной России; I и III — суглинки; II и IV — супеси и пески.

На таблицах показано сравнительное содержание (выраженное

в пудах) главных составных частей почв на площади одной

десятины в слое пахотной земли толщиной в 8 дюймов.

В табл. А прежде всего обращает на себя внимание общее

содержание в почвах воды (гигроскопической и гидратной);

органических веществ и минерального балласта. Оказывается,

что типичный чернозем (Крутое) удерживает в себе влаги в

4 раза больше, нежели черноземная супесь (Васильков), в 6 раз

более, нежели северный суглинок, и в 12 раз больше

сравнительно с северной песчаной почвой. Органические вещества

(перегной и в частности азот) заключаются в типичном

глинистом черноземе в количествах, совершенно не известных между

всеми другими почвами; вес их на черноземной десятине

превосходит почти в 4 раза вес их на десятине северного

суглинка и в 6-7 раз — вес перегноя и азота на десятине

песчанистой почвы. Минеральный балласт представляет обратные

отношения; уже общее содержание минеральных составных

частей в типичной черноземной почве до 1х/2 Раз меньше,

нежели в других родах почв, но это отношение

гораздо’рельефнее проявляется на содержании чистого кварцевого песку:

в черноземе его заключается в 2 раза меньше, нежели в

черноземной супеси, почти в 4 раза меньше, нежели в северном

суглинке, и в 7 раз меньше сравнительно с песчаной почвой.

Во-вторых, та же таблица показывает нам относительное

содержание в почвах наиболее важных для питания и жизни

растений минеральных элементов, как то: щелочей, щелочных

земель, железисто-глиноземных элементов, фосфорной кислоты

Всех таких элементов, за характерным исключением кремне

кислоты, чернозем содержит более, нежели другие тепы почв.

При этом самая важная из щелочей обнаруживает, впрочем, несущественную аномалию: общее содержание калия в простом северном суглинке (III) превосходит

содержание его в черноземе. Но эта аномалия сейчас же сглаживается,

когда мы обращаемся (табл. В) к количествам более или менее

легко растворимого кали: в черноземе его в 2 с лишком раза

больше, чем в песчанистых почвах. Это последнее

обстоятельство объясняет нам и причину вышеуказанной аномалии:

общее содержание кали в’ северных суглинках оказывается

большим потому, что эти почвы менее выветрели и содержат

в себе и на всей своей поверхности полевошпатовые валуны

и крупияы; но избыток заключающегося в них кали, по своей

нерастворимости, не может итти (при данном состоянии почвы)

на питание растений.

Содержание извести в чернозёме обнаруживает правильное

понижение от типичного чернозема, через черноземную супесь

и северный суглинок, до песчанистой почвы. При этом опять

замечается значительная разница· в растворимости (табл. В):

общее количество извести в черноземе превосходит в 3 раза

содержание ее в северных суглинках и в 13 раз — содержание

ее в песчаной почве, а легко растворимой извести чернозем

содержит в 7 раз больше, нежели суглинок, и почти в 50 раз

больше, нежели песок.

Магнезия обнаруживает опять новую особенность.

Содержание ее в черноземе больше, чем во всех других почвах,

но здесь важна относительная растворимость и отношение

магнезии к извести. Как известно, магнезия составляет вообще

несущественный питательный элемент почв,— ее соединения

прочнее соединений извести, и если ее содержание

превосходит количество этой последней, то она является даже вредною

примесью. Из табл. В видно, что растворимость магнезии

быстро уменьшается при переходе от 10%-ной соляной кислоты

к 1%-ной, но уменьшается неравномерно: в 10%-ную

солянокислую вытяжку переходит из чернозема почти вдвое больше

магнезии, чем извести, а в 1%-ную — даже в 24 раза менее;

в то же время из суглинков переходит в 1 %-ный солянокислый

раствор только в 7 раз меньше магнезии, чем извести, а из

песчаных почв — даже больше, чем второй. Значит, и здесь

отношение для чернозема благоприятнее, чем для всех других

родов почв; песчаные же почвы являются наиболее разложенными

на свои составные элементы: в них даже магнезиальные

соединения сильно разрушены, а известь большею частью уже

выщелочена и ее осталось меньше, чем магнезии.

Что касается железисто-глиноземных составных частей

(глины), то содержание их (табл. А), как и следовало ожидать,

обнаруживает почти правильное понижение от чернозема к

песчаным почвам; в супесчаных черноземах юго-западной

России глины несколько меньше, чем в хорошем северном суглинке,

зато ее рыхлость и вьтветрелость в первых больше, нежели во

Весьма важная питательная часть почв — фосфорная

кислота — содержится в земле в количестве вдвое большем,

чем в суглинках и песчаных почвах. Это отношение сохраняется

и при действии на почвы сильных реактивов (10%-ной соляной

кислоты), но зато в слабых реактивах растворимость

фосфорной кислоты чернозема уменьшается сравнительно с

суглинками. Последнее зависит, повидимому, от того обстоятельства,

что фосфорная кислота в наших черноземах находится частью

в виде фосфорита (или апатита); это, по крайней мере, весьма

вероятно для черноземов,, покрывающих юрские и меловые

осадки средней России.

Наконец, в содержании кремнекислоты можно видеть

следующую общую законность: ее полное количество в

черноземе значительно меньше, нежели в суглинках и песках,

но растворимого кремнезема в черноземных почвах гораздо

больше. Это говорит за то, что кремнекислота в песчаных

почвах, а отчасти и в суглинках и супесчаном черноземе

юго-западной России заключается преимущественно в виде кварца,

в типичном же черноземе — в виде цеолитных и глинистых

частей,— отношение опять весьма благоприятное для

Здесь, в химическом, характере рассматриваемых нами почв

особенно интересна та теснейшая связь, какая существует

между гумусом, с одной стороны, и важнейшими минеральными

составными частями почв — с другой,— связь, теперь

окончательно установленная проф. К. Шмидтом.

На основании только что оконченных и полных анализов

почв (всевозможных типов) Нижегородской губ. этот

почтенный химик, столь много сделавший по изучению почв России,

между прочим так характеризует упомянутые выше

отношения: а) содержание воды и гумуса в почвах возрастает

параллельно увеличению глины; Ь) содержание азота соответствует

количеству гумуса и воды; с) количество фосфорной кислоты

возрастает вообще пропорционально с обогащением почв

гумусом и глиной; d) тому же порядку следуют и количества

щелочей; е) количество солей, фосфатов и гидросиликатов,

разлагаемых горячей 10%-ной соляной кислотой, также

увеличивается пропорционально содержанию в почвах глины,

Как на основании этих данных, так и всего вышесказанного

можно сделать два в высшей степени важных заключения.

Первое из них состоит в том, что наши растительно-наземные

почвы, представителем которых и служит чернозем, не суть

какие-то механические, случайные, безжизненные смеси, а,

напротив, представляют из себя самостоятельные, определенные

и подчиненные известным законам естественноисторические

тела, габитус и распространение которых тесно связаны с их

происхождением и внутренним строением; в этом отношении

между почвами и различного рода организмами существует

Весьма естественная аналогия. Во-вторых, как уже было

замечено выше, при нанесении рассматриваемых нами тел на

карты лучше и естественнее всего пользоваться их цветом,

которых так тесно связан с гумусом, а через, него и с другими

важнейшими составными частями почв, и который поэтому

может служить в значительной степени масштабом для

определения производительной способности рассматриваемых нами

Заметим кстати, что в том же химическом характере нашего

чернозема — в его необыкновенно богатом запасе питательных

веществ для растений — кроется и главнейшая причина

плодородия данной почвы; если прибавить к сказанному в высшей

степени благоприятные физические особенности этой почвы —

ее весьма значительную мощность и чрезвычайно выгодную

подпочву, то мы перечислим все важнейшие условия, делающие

черноземную Россию кормилицей не только России, но и

Источник

Химический состав почвы чернозем

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||||||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||||||||

|  |  |  |  |

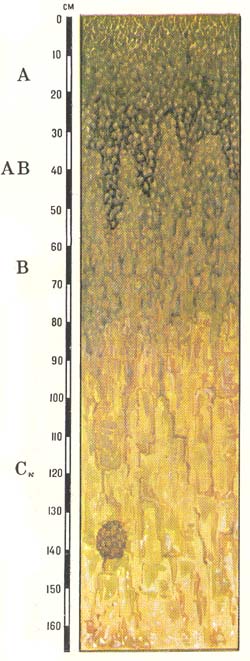

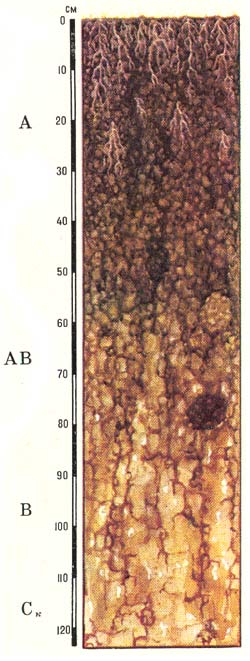

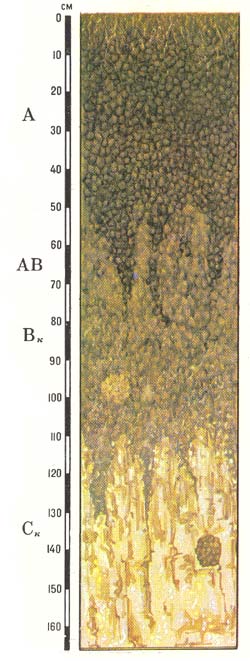

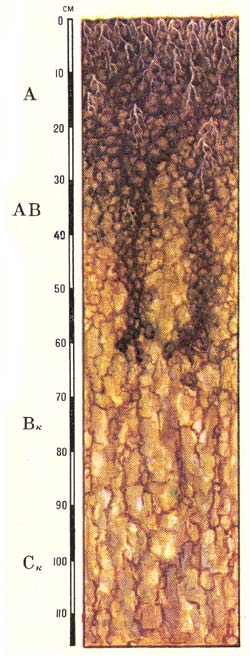

| Профиль черноземов оподзоленных | Профиль черноземов выщелоченных, умеренно теплых промерзающих | Профиль черноземов типичных | Профиль черноземов обыкновенных умеренных, промерзающих | Профиль черноземов южных |

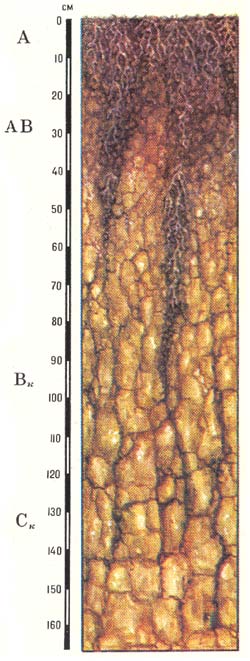

А0 — степной войлок мощностью 3-4 см;

Ad — дернина мощностью 3-7 см, густо пронизана живыми и отмершими мочковатыми корешками злаков, темно-серая, плотная; выделяется только на целинных или старопахотных почвах;

А — гумусовый или перегнойно-аккумулятивный горизонт, мощность в разных подтипах колеблется от 35 до 120 см и более, однородно окрашен, темно-серый, почти черный, структура прочная, зернистая, на корнях образует бусы;

АВ — гумусовый, однородно окрашенный, темно-серый с заметным побурением или неоднородно окрашенный с чередованием темных, пропитанных гумусом участков, бурых и серо-коричневых пятен; структура зернистая, переход в следующий горизонт постепенный, выделяется по преобладанию гумусовой окраски;

В — переходный горизонт мощностью 40-80 см, буровато-серый, постепенно книзу появляется палевый оттенок, горизонт часто неоднородно окрашен, с языками и затеками гумуса; структура более грубая, комковатая, комковато- или ореховато-призматическая.

По степени гумусированности и структуре может подразделяться на подгоризонты B1 и В2, а в некоторых подтипах выделяется Вк — иллювиально-карбонатный. Вк имеет буроватую или светло-палевую окраску, хорошо выраженную комковатую или комковато-призматическую структуру.

По всему профилю почв встречаются кротовины, заполненные бурой, буровато-палевой массой из нижележащих горизонтов, или на более светлом фоне нижних горизонтов отчетливо выделяются кротовины, заполненные темноокрашенной землей верхних горизонтов;

ВСК — переходный к породе иллювиально-карбонатный горизонт, буровато-палевый, призматической структуры;

С — почвообразующая порода, палевая или белесоватая, призматической структуры, на разной глубине встречаются выделения карбонатов, гипса и легкорастворимых солей; в случае значительных аккумуляций карбонатов или гипса выделяются соответственно подгоризонты Ск и Сс.

Глубина залегания и форма выделения карбонатов в черноземах являются важными диагностическими признаками. При движении с севера на юг карбонаты подтягиваются ближе к поверхности. Выделения карбонатов в виде тонкой сети жилок (псевдомицелия) являются молодыми, свежеосажденными формами, говорящими о подвижности карбонатов в толще почвы.

Новообразования карбонатов в виде белоглазки, мучнистых выделений округлой формы представляют собой более старые выделения и присущи, как правило, черноземам обыкновенным и южным. Выделения карбонатов в виде твердых конкреций — журавчиков и дутиков — приурочены к черноземам типичным. В черноземах Восточной Сибири выделения карбонатов имеют мучнистую форму и часто образуют сплошной мучнистый горизонт.

Для химического состава черноземов характерно высокое содержание гумуса (от 6 до 15% и выше), которое постепенно убывает с глубиной параллельно сокращению числа корней в почве. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные преимущественно с кальцием. Отношение Сг : Сф = 1,5-2. Такой состав гумуса способствует формированию водопрочной структуры черноземных почв.

Реакция перегнойно-аккумулятивных горизонтов черноземов близка к нейтральной (pH 6,5-7,5), иллювиальных карбонатных горизонтов — слабощелочная (pH 7,5-8,5).

Емкость обмена черноземных почв значительна и в разных подтипах в зависимости от механического состава колеблется от 35 до 55 мг-экв на 100 г почвы. Книзу емкость обмена падает. В составе обменных оснований преобладает кальций, на долю которого приходится 75-80% емкости обмена, и магний, на долю которого приходится 15-20% емкости обмена. Иногда в южных вариантах черноземных почв в числе обменных оснований появляется в незначительных количествах натрий, а в северных вариантах черноземных почв — некоторое количество поглощенного водорода.

Валовой состав почв остается неизменным по профилю, незначительные колебания обычно связаны с неоднородностью материнской породы.

Черноземные почвы имеют водопрочную структуру, благодаря чему в этих почвах создается оптимальный водно-воздушный режим. Правда, в пахотных почвах прочность структурных агрегатов понижается, происходит распыление пахотного слоя.

Черноземные почвы характеризуются самым высоким природным плодородием среди почв Советского Союза.

Половина пахотных земель страны представлена черноземами. Территория распространения черноземных почв характеризуется наибольшей земледельческой освоенностью. Здесь возделываются зерновые, технические и масличные культуры, среди которых особое место занимают озимая и яровая пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник. Широко развито плодоводство и животноводство.

Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение, поэтому в условиях лесостепной и степной полосы урожаи в значительной степени определяются увлажнением почв. В связи с этим для более полного использования высокого естественного плодородия черноземных почв необходимо проведение мероприятий, направленных на накопление и сохранение влаги в почвах.

К таким мероприятиям относятся: система обработки почвы, предусматривающая введение чистых паров, ранневесеннее боронование паров и зяби, снегозадержание, задержание талых вод путем обвалования и щелевания, влагозарядные поливы, полезащитное лесоразведение.

На черноземных почвах эффективно применение минеральных удобрений. Азота в почвах содержится значительное количество (от 0,2 до 0,5%), но он находится в малодоступной форме, а те нитраты, которые накапливаются в почве ранней весной или поздней осенью, вымываются из пахотного слоя в нижние горизонты почвы. Поэтому применение азотных удобрений способствует повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур, и особенно культур раннего срока сева. Эффективность азотных удобрений высока для черноземов лесостепной зоны и снижается по мере движения на юг.

Фосфорнокислые удобрения повышают урожай на всех черноземных почвах. Это вызвано тем, что в черноземных почвах преобладает фосфор органических соединений и основных фосфатов щелочных земель, которые малодоступны для растений. Лучшими формами фосфорнокислых удобрений являются суперфосфат и томасшлак, на оподзоленных и выщелоченных черноземах возможно внесение фосфоритной муки.

Из органических удобрений главным для черноземных почв является навоз. Наиболее эффективно совместное внесение минеральных удобрений и навоза, что позволяет не только получить максимальную пользу от удобрений, но и уменьшить дозу их внесения.

Тип черноземных почв включает в себя следующие подтипы:

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы южные

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Черноземы оподзоленные

Черноземы оподзоленные

Черноземы выщелоченные

Черноземы выщелоченные Черноземы типичные

Черноземы типичные

Черноземы обыкновенные

Черноземы обыкновенные Черноземы южные

Черноземы южные