Калий

Подробнее при переходе по ссылке

Агрохимикаты

Содержание:

Когда-то зола была весьма ценным химическим продуктом, потому что из нее люди получали первое в мире моющее средство, нагревая ее в воде и получая при этом мылкий раствор, используемый при стирке и в других целях. Такая «особая» зола, образующаяся только при сжигании древесины, камыша, соломы или папоротника, даже имела свое название – поташ, или кали. Она содержала карбонат калия, который и придавал ей ценные свойства.

В нашей стране еще в XIвеке производство поташа было довольно совершенным. Люди использовали уже не обыкновенную золу, а выпаренный раствор, образующийся при ее кипячении. Перед выпариванием его фильтровали для отделения частиц чистого угля и других примесей. В результате формировались ломкие кусочки серого цвета, состоящие из карбоната, сульфата, хлорида калия и соды. Несмотря на свою невзрачность, этот результат химических превращений всегда был в ходу и продавался за немалую цену, так как аналогов ему тогда не существовало.

Долгое время люди не догадывались, что основным компонентом средневекового «мыла» был новый химический элемент. И только в 1807 году Гемфри Дэви, проведя электролиз щелочи КОН, выделил из нее металлический калий. Его отнесли к группе щелочных, или, как их еще называли, «яростных» металлов, отличающихся высокой химической активностью. Позже калий был обнаружен и в составе других веществ, а также послужил основой для получения множества соединений, ныне повсеместно используемых человеком. Например, он является составляющей жидкого мыла, которое не идет ни в какое сравнение со средством, используемым несколько веков назад.

Физические и химические свойства

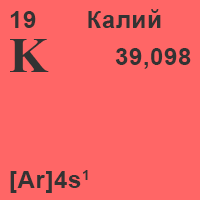

Калий (Kalium), K – химический элемент главной подгруппы I группы периодической системы Менделеева. Атомный номер – 19. Атомная масса – 39,10.

Калий – типичный щелочной металл серебристо-белого цвета. Он быстро окисляется на воздухе и бурно реагирует с водой, загорается при небольшом нагревании. Реакция с водой сопровождается выделением водорода. Энергично взаимодействует с галогенами, особенно с хлором и фтором.

- Температура плавления – 63,5°C,

- Температура кипения – 771°C,

- Плотность – 0,86 г/см 3 .

Содержание в природе

Калий принадлежит к распространенным элементам. Металл входит в состав различных минералов и горных пород силикатного типа. В верхних слоях мощных отложений каменной соли иногда содержатся значительные количества калия, преимущественно в виде хлоридов или двойных солей с магнием и натрием. Однако же большие скопления солей калия промышленного значения встречаются редко. В воде многих озер содержится сода.

Калий присутствует почти во всех тканях и органах растений, часто в неодинаковых количествах. В соломе зерновых культур его больше, чем в зерне. В клубнях картофеля – меньше, чем в ботве. Богаты содержанием калия молодые растения, в которых все клетки энергично делятся. Максимальное накопление калия в растении совпадает с периодом цветения.

Формы доступности калия в почве

Запасы калия там гораздо больше, чем запасы азота и фосфора. Содержание валового калия колеблется от 0,5 до 4 % и зависит от гранулометрического состава почв. Чем больше глинистых частиц в почве, тем больше в ней калийных соединений.

По степени подвижности, а значит, и доступности растениям соединения калия подразделяют на:

- Калий почвенного раствора (водорастворимый). Состоит из различных солей. Данная форма легко усваивается растениями, но ее содержание незначительно (1–20 мг/кг почвы) и не может характеризовать обеспеченность растений калийными соединениями.

- Калий поглощенный (обменный). Входит в состав катионов поглощающего почвенного комплекса. Обменный калий легко переходит в раствор почвы. Этим и обусловлена его легкая доступность растениям. Разграничение обменной и водорастворимых форм достаточно условно, поскольку, в зависимости от условий окружающей среды (температуры, влажности и т. д.), содержание водорастворимого калия уменьшается или увеличивается за счет обменного.

- Калий необменный (фиксированный). Не экстрагируется из почвы растворами слабых кислот и нейтральных солей, включает в себя фиксированный природный и искусственно фиксированный калий. Природный фиксированный калий – калий, удерживаемый в решетке глинистых минералов. Искусственно фиксированный калий расположен в межпакетных пространствах кристаллической решетки. Он используется растениями лучше, чем природный фиксированный.

- Калий, входящий в состав безводных силикатов. Находится в составе минералов алюмосиликатов (полевых шпатов и слюд), труднорастворим.

- Калий в составе плазмы микроорганизмов. Практического значения в питании растении почти не имеет в связи с малым количеством.

Формы калия в почве не постоянны и могут переходить друг в друга.

Валовое содержание калия в почве не всегда способно точно характеризовать обеспеченность растений калием, поскольку в почве может содержаться только около 1 % валовых запасов, доступных растениям. В связи с этим, об обеспеченности калием на разных типах почв судят не по общему (валовому) проценту его содержания, а по соотношению между его формами.

Содержание калия в различных типах почв

Валовое содержание калия в почве определяется и характером материнской породы.

Источник

Калий

Физиологические функции калия разнообразны. Его больше в молодых растущих частях растений. Калий играет существенную роль в жизни растений, воздействуя на физико-химические свойства биоколлоидов, находящихся в протоплазме и стенках растительных клеток. Катион калия в отличие от катиона кальция и магния способствует набуханию биоколлоидов, переводу их в устойчивое состояние золя, т.е. калий повышает степень дисперсности биоколлоидов и усиливает их гидратацию, в то время как кальций, наоборот, коагулирует и обезвоживает коллоиды. Поэтому калий увеличивает гидрофильность коллоидов протоплазмы, что поддерживает организм в активном состоянии. Старение коллоидов протоплазмы клеток связано с уменьшением обводненности, с переходом коллоидов из золя в гель. Поэтому при достаточном обеспечении калием растения лучше удерживают воду, легче переносят кратковременные засухи. Физико-химический процесс старения обусловливается уменьшением количества калия и увеличением количества кальция в клетках растений. Не случайно поэтому в молодых тканях больше калия, а в стареющих — кальция.

Калий усиливает устойчивость биоколлоидов клетки и улучшает весь ход обмена веществ, повышает жизненность организма. Он улучшает также поступление воды в клетки, повышает осмотическое давление и тургор, понижает процесс испарения, растения становятся более устойчивыми к засухе. Калий участвует в углеводном и белковом обмене. Под его влиянием усиливаются образование сахаров в листьях и передвижение их в другие органы растений. Особенно это заметно на урожае овощных культур, клубнеплодов и корнеплодов, плодовых и ягодных культур, которые при оптимальном калийном питании накапливают больше углеводов.

Калийные удобрения повышают качество волокна льна, конопли и других прядильных культур, а также усиливают устойчивость культур к легким заморозкам. Это происходит вследствие повышения осмотического давления клеточного сока, понижения температуры его замерзания. При хорошем калийном питании озимые культуры и многолетние бобовые травы лучше перезимовывают, повышается их устойчивость к различным заболеваниям. Калий повышает интенсивность окислительных процессов, что приводит к увеличению содержания органических кислот в растительных тканях, оказывает сильное влияние на образование белков. При недостатке калия (Цв. ил. 5-11, 31) задерживается синтез белка и накапливается небелковый азот. Более того, при калийном голодании усиливается распад белка, что создает благоприятные условия для развития в тканях различных патогенных грибов и бактерий. Например, при недостатке калия может появиться мучнистая роса у зерновых хлебов.

Роль калия усиливается при аммиачном питании растений. В этом случае лучше усваивается азот, больше образуется белков. Калий способствует лучшему использованию железа при синтезе хлорофилла. Это особенно заметно при недостатке усвояемого железа в питательной среде. Калий стимулирует процесс фотосинтеза, усиливает отток углеводов из пластинки листа в другие органы. Он активизирует работу многих ферментов, с участием которых синтезируются некоторые пептидные связи, что повышает биосинтез белков из аминокислот, и другие процессы. Влияние калия на интенсивность биосинтеза белков наглядно представлено на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Влияние уровня содержания калия на использование введенного в растения азота 15 N для построения белков (через 5 ч после обработки)

(по К. Koch, К. Mengel, 1978)

Под влиянием калия отмечается также активизация процесса фиксации азота бобовыми культурами, поскольку он положительно влияет как на рост корней, корневых волосков, на развитие клубеньковых бактерий в ризосфере, так и на количество и массу клубеньков и их азотфиксирующую активность (рис. 4.8, M.R. Haghparast-Fanha, 1975).

Рис. 4.8. Влияние калия на ассимиляцию атмосферного азота бобовыми культурами

Ферменты фосфор-фруктокиназа и пируваткиназа, участвующие в переносе богатых энергией фосфатных остатков, для проявления своей активности также требуют катион калия. Калий повышает активность амилазы, сахаразы и протеолитических ферментов. Недостаток его приводит к дезорганизации обмена веществ в растительном организме.

В растении калий, по-видимому, находится в ионной форме. Во всяком случае, не известны органические соединения, синтезируемые в организмах, составной частью которых являлся бы катион калия. Не менее 80% его находится в клеточном соке растений и извлекается водой. Меньшая часть калия адсорбирована коллоидами и около 1% поглощается необменно митохондриями в протоплазме. Содержится он главным образом в протоплазме и вакуолях. В ядре и пластидах калия нет.

Калий улучшает качество сельскохозяйственной продукции: повышается накопление сахаров в сахарной свекле и крахмала в клубнях картофеля. В последнем случае более эффективен сернокислый калий. У льна и конопли увеличиваются выход и качество волокна, у зерновых культур повышается натурный вес зерна, увеличивается масса 1000 зерен.

При калийном голодании снижается устойчивость картофеля, овощей и сахарной свеклы к грибным заболеваниям как в период роста, так и во время хранения в свежем виде. При недостатке калия у злаковых культур соломина становится менее прочной, хлеба полегают, а это приводит к снижению урожая, ухудшает выполненность зерна. Внесение калийных удобрений повышает содержание водорастворимых форм калия в почве, подавляет развитие корневой гнили (Helminthosporium sativum) и снижает инфекционный потенциал почвы.

Визуальные признаки калийного голодания для ряда сельскохозяйственных культур показаны на цветных иллюстрациях 5-11,31.

Основные функции калия в агроэкосистеме схематично представлены на рис. 4.9.

Различные сельскохозяйственные культуры потребляют неодинаковое количество калия. Сравнительно много его потребляют плодово-ягодные культуры, сахарная свекла, капуста, корнеплоды, картофель, клевер, люцерна, подсолнечник, гречиха, кукуруза и зернобобовые. Меньше калия требуется для формирования урожая зерновых культур. В отличие от азота и фосфора калия больше в вегетативных, чем в репродуктивных органах растений (семенах). Например, в соломе озимой пшеницы, ржи, ячменя калия почти в 2 раза больше, а в стеблях кукурузы почти в 5 раз больше, чем в зерне. У некоторых зернобобовых культур калия в зерне много, но если учесть валовые урожаи зерна и соломы, то, как правило, больше его выносится с соломой, чем с зерном. В нетоварной части урожая калия больше, чем в товарном зерне, за исключением зернобобовых культур (табл. 4.12).

Рис. 4.9. Основные функции кадия в жизни растений

| Культура | Зерно | Солома | Культура | Зерно | Солома |

| Озимая пшеница | 0,50 | 0,90 | Горох | 1,25 | 0,50 |

| Озимая рожь | 0,60 | 1,00 | Соя | 1,26 | 0,50 |

| Кукуруза | 0,37 | 1,64 | Вика | 0,80 | 0,63 |

| Ячмень | 0,55 | 1,00 | Кормовые бобы | 1,29 | 1,94 |

| Овес | 0,50 | 1,60 | Синий люпин | 1,14 | 1,77 |

| Просо | 0,50 | 1,59 | Лен (семена) | 1,00 | 0,97 |

| Гречиха | 0,27 | 2,42 | Люцерна (сено) | — | 1,50 |

| Клевер (сено) | — | 1,50 |

При правильном и полном использовании органических отходов калий возвращается в почву в больших количествах, чем азот и фосфор. Однако для создания оптимального калийного питания растений при высоком уровне азотного и фосфорного, как правило, необходимо вносить в почву промышленные калийные удобрения.

Калий почвы является основным источником его для питания растений. Валовое содержание его в почве часто намного превышает содержание азота и фосфора. Это в значительной мере определяется характером материнской породы. В земной коре его содержится 2,14%. Не меньше его бывает в осадочных породах, которые являются материнскими для многих почв. Количество калия в почве в основном определяется ее гранулометрическим составом. В глинистых и суглинистых почвах его содержание достигает 2% и более (табл. 4.13). Это объясняется тем, что в тяжелых почвах он входит в состав минералов, представленных главным образом в глинистых частицах. Значительно меньше калия в песчаных, супесчаных и особенно в торфяных почвах. Количество его в этих почвах снижается до 0,1%.

| Почвы | Почвообразующая порода и преобладающий тип глинистого минерала | Валовое содер- жание калия, % | Обменный калий, мг/100 г почвы | Необ- менный калий, мг/100 г почвы |

| Дерново-подзолистые: песчаные и супесчаные легкосуглинистые среднесуглинистые | каолинит монтмориллонит и каолинит монтмориллонит монтмориллонит | 1,20 2,17 | 4-9 15-20 | 35-50 70-130 |

| Серые лесные почвы: светло-серые и серые темно-серые | лёссовидные суглинки, гидрослюды, монтмориллонит | 1,92 8-15 | 180-250 180-250 | |

| Черноземы оподзоленные и выщелоченные типичные обыкновенные и южные | ||||

| Каштановые почвы | лёссовидные суглинки, гидрослюды | 2,27 | 25-40 | 300-450 |

| Сероземы | гидрослюды, лёссовидные суглинки | 2,29 | 50-60 | 300-550 |

По мере увеличения дисперсности частиц гранулометрического состава почвы содержание калия в ней возрастает. Это можно показать на примере оподзоленной тяжелосуглинистой почвы Долгопрудной агрохимической опытной станции им. Д.Н. Прянишникова и обыкновенного суглинистого чернозема Института земледелия центрально-черноземной полосы им. В.В. Докучаева (табл. 4.14).

| Почва | Крупная пыль (0,25-0,01 мм) | Средняя пыль (0,01-0,005 мм) | Тонкая пыль (0,005-0,001 мм) | Ил (< 0,001 мм) |

| Дерново-подзолистая | 2,54 | 2,94 | 3,22 | 3,11 |

| Черноземная | 1,70 | 1,96 | 2,35 | 3,43 |

Калий илистой фракции наиболее доступен растениям, так как содержится преимущественно в обменном состоянии.

Нельзя не отметить, что валовое содержание калия в почве не всегда характеризует обеспеченность им растений, так как в почве бывает лишь около 1% валовых запасов, доступных растениям. Поэтому об обеспеченности растений калием на разных почвах нужно судить не по общему процентному содержанию его в почве, а по соотношению между формами его соединений. Валовое содержание калия в подпахотном слое дерново-подзолистой почвы и переходных к ней часто бывает более высоким, чем в пахотном (табл. 4.15).

| Почва | Место взятия образца | Содержание калия в слое | |

| А (пахотный) | Б (под- пахотный) | ||

| Горно-тундровая | Хибины | 2,87 | 3,37 |

| Дерново-подзолистая | Ленинградская обл. | 3,10 | 3,78 |

| Серая лесостепная | Тульская обл. | 2,81 | 3,07 |

| Чернозем | Каменная степь (Воронежская обл.) | 2,64 | 2,13 |

| Светло-каштановая | Северный Кавказ | 2,67 | 2,38 |

| Серозем | Ставропольский край | 2,34 | 2,14 |

| Краснозем | район Батуми (Аджария) | 0,52 | 0,22 |

По доступности растениям все соединения калия в почве можно распределить на пять групп.

- Калий различных минералов почвы, алюмосиликатов. В этой форме содержится наибольшее количество калия. Больше его в ортоклазе, меньше — в мусковите, биотите, глауконите, нефелине и лейците. Эта форма калия труднодоступна растениям. В 1947 г. советскими учеными были выделены из почвы бактерии, названные силикатными, способные разлагать ортоклаз. Некоторые исследователи считают, что они играют положительную роль в калийном питании растений. Есть предположение, что часть калия ортоклаза и лейцита как наиболее стойких к кислотам минералов может переходить в доступную форму благодаря микоризе некоторых многолетних культур.

Более доступен растениям калий мусковита, биотита и нефелина. Часть его переходит в усвояемое растениями состояние в результате обменного разложения с солями почвенного раствора. Некоторое количество калия этих минералов может переходить в доступное состояние в результате действия на них углекислоты и некоторых органических кислот, выделяемых корнями растений.

В зависимости от типа почвы переход калия из необменных форм в обменные протекает с различной интенсивностью. На дерново-подзолистых почвах эти величины составляют ежегодно 15-30 кг/га, на выщелоченных черноземах — около 60 кг/га.

- Калий почвенных коллоидов. Эта форма — главный источник калийного питания растений. В почве его может быть 5-30 мг/100 г. Количество его в почве в процентах от валового содержания зависит от типа и подтипа почвы, особенно ее гранулометрического состава. Например, на супесчаных почвах эта форма калия составляет лишь 0,8%, на суглинистых — 1,5, а на черноземах и сероземах — 1-3%.

Доля калия в сумме поглощенных оснований не может свидетельствовать о степени обеспеченности им растений. Например, по данным К.К. Гедройца, в пахотном слое (0-20 см) суглинистых черноземов (Тульская обл.) калия было 2,7%, а в оподзоленном суглинке (Смоленская обл.) — 6,1% от всей суммы поглощенных оснований. Емкость же поглощения в первом случае составила 54,8, во втором — 6,21 ммоль 100г почвы. Поэтому обменного калия в черноземе было 70,65, а в оподзоленном суглинке — только 17,9 мг/100 г почвы.

Одна из важнейших задач агрохимии — установление степени участия обменного калия почвы в формировании урожая. Растения используют лишь часть обменного калия в процессе вегетации в зависимости от свойств почвы, биологических особенностей растений и погодных условий. Объективные данные о потребности растений в калийных удобрениях можно получить при использовании химических методов и постановке массовых полевых опытов в конкретных почвенно-климатических условиях. Небольшая часть калия (1-5 мг/кг почвы) находится в почвенном растворе в виде солей угольной, азотной, фосфорной, серной, соляной и других кислот.

- Водорастворимый калий. Содержание этой формы элемента составляет 1/5-1/10 часть от количества К2О, находящегося в почве в обменном состоянии. В пахотном слое черноземов его около 0,02- 0,06 ммоль/100 г почвы, в солонцеватых почвах — 0,08-0,10, в дерново-подзолистых — 0,04-0,09 ммоль/100 г почвы. В почвенном растворе редко содержится более 0,1 ммоль (4,7 мг) K2O/1OO г почвы. В неудобренной дерново-подзолистой почве ТСХА в течение весенне-летнего периода количество водорастворимого калия колебалось от 1,5 до 5 мг/кг почвы, или 4,5-18 кг/га.

Водорастворимый калий наиболее доступен для питания растений. Появляется он в почве главным образом вследствие химического и биологического воздействия на почвенные минералы, а также их гидролиза. Например, минералы могут разрушаться под воздействием корневых выделений растений, кислых продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе и азотной кислоты, накопляемой нитрифицирующими бактериями. Часть калия может переходить из обменного состояния в раствор в результате вытеснения его из поглощающего комплекса различными солями, в том числе и вносимыми в почву удобрениями.

- Калий, входящий в состав плазмы микроорганизмов. В дерново-подзолистой почве количество его достигает 40 кг К2О на 1 га. В доступную форму этот калий переходит лишь после отмирания микробов. Однако нельзя забывать, что наряду с процессом отмирания микроорганизмы интенсивно размножаются. А для этого требуются все питательные элементы, в том числе и калий. Поэтому трудно судить, какое количество калия выделяется при отмирании микроорганизмов и доступно растениям, а также поглощается в процессе их размножения. Эти вопросы пока слабо изучены. Калий содержится также в растительных, животных, корневых и пожнивных остатках, навозе и других органических веществах, попадающих в почву. После их разложения он становится доступным растениям.

- Калий, фиксированный почвой. В почве протекают не только процессы превращения калия из труднорастворимых форм в обменную и водорастворимую, но и процессы закрепления калия в необменном состоянии, т.е. фиксация его почвой. Этот процесс активно идет при переменном смачивании и подсушивании почвы. Почва тяжелого гранулометрического состава, содержащая большое количество тонкодисперсных фракций, отличается повышенной фиксацией калия. Особенно активно калий фиксируется при наличии в почве глинистых минералов группы монтмориллонитов и гидрослюд, которым свойственна внутрикристаллическая адсорбция катионов. Каолинитовая же группа глинистых минералов не обладает этим свойством.

Различные типы почв обладают неодинаковой способностью закреплять калий в необменном состоянии. Наиболее интенсивно калий фиксируется в солонцах. Предполагается, что пептизация, вызываемая подщелачиванием, увеличивает численность коллоидных частиц в глинистых минералах и тем самым способствует вхождению катионов калия внутрь их кристаллической решетки. Черноземы фиксируют калий лучше, чем дерново-подзолистые почвы.

Повышенное количество органического вещества в почве, а также известкование кислых почв усиливают закрепление калия в необменной форме. Систематическое внесение калийных удобрений снижает фиксацию калия почвой, так как фиксирующая способность почвы не беспредельна. Из всех катионов, имеющих значение в питании растений, фиксируются аммоний и калий. Фиксация одного из этих элементов предотвращает и даже исключает фиксацию другого.

Фиксирующая способность почвы проявляется до определенного предела. Фиксация калия почвой резко снижает коэффициент использования его из вносимых удобрений. Например, на маршевых (наносных) почвах Голландии фиксируется 21-59% вносимого на протяжении многих лет калия. В Канаде вследствие фиксации калия почвой растения использовали лишь 25-48% этого элемента, вносимого с минеральными удобрениями.

Больше всего фиксированного калия находится в пахотном слое почвы. Систематическое применение удобрений повышает содержание различных форм калия по сравнению с неудобренными вариантами. Однако характер превращения калия в значительной степени зависит от почвенных и климатических условий. В дерново-подзолистых и серых лесных почвах заметно повышается количество обменного калия. Например, в почвах Долгопрудной агрохимической опытной станции за 36 лет оно увеличилось на 8-10 мг/100 г почвы. Содержание необменного калия возрастало незначительно, что объясняется отсутствием условий для его фиксации (избыточное увлажнение, низкая температура, кислая реакция и др.).

Обменный калий при систематическом внесении удобрений на этих почвах накапливается не только в пахотном, но и в более глубоких слоях. На черноземах в связи с высокой насыщенностью двухвалентными катионами обменный калий почти не накапливается. Преобладает необменное поглощение калия, обусловленное благоприятными условиями его фиксации (составом глинистых минералов, отсутствием промывного режима, большим количеством органического вещества и др.). Увеличение количества необменного калия обычно наблюдается в пахотном и подпахотном слоях почвы, достигая значительных величин.

На сероземах систематическое внесение удобрений приводит к существенному увеличению содержания обменного и необменного калия. Орошение способствует накоплению обменного и необменного калия по профилю почвы до глубины 1 м.

Фиксация калия из удобрений на дерново-подзолистых почвах невелика и редко превышает 200 кг/га. В черноземах поглощение калия достигает значительных размеров и составляет 300-700 кг К2О на 1 га. Чем меньше длительность применения удобрений и количество внесенного калия, тем больше его относительная фиксация. Очевидно, внесением высоких доз калийных удобрений на черноземах можно достичь полного насыщения их емкости фиксации и, не опасаясь закрепления калия, применять получивший в настоящее время признание способ периодического внесения калийных удобрений.

При разработке системы удобрений важно учитывать возможные потери калия из почвы в результате вымывания. Принято считать, что калий почвы хорошо адсорбируется в пахотном слое, слабо мигрирует по профилю почвы. Поэтому потери калия из внесенных удобрений незначительны. Однако при длительном внесении калийных удобрений хорошая их растворимость и глубокое промачивание дерново-подзолистых почв могут приводить к вымыванию солей калия не только из пахотного, но и за пределы корнеобитаемого слоя почвы. На черноземах в связи с ограниченным количеством осадков и неглубоким промыванием вымывание калия из пахотного слоя не происходит. Вымывание калия бывает наибольшим, когда вносят хлориды или нитраты, меньшим — при внесении сульфатов калия и наименьшим — при внесении фосфатов калия. Значительное его вымывание происходит на песчаных почвах.

Потери при осеннем внесении удобрений бывают большими, чем при весеннем. Наибольшие потери калия отмечаются на сильнокислых почвах, что объясняется насыщением их поглощающего комплекса менее подвижными ионами водорода и алюминия, которые не могут вытесняться ионами калия. Поэтому поглощается калий такими почвами меньше и вымывается его больше. При правильном применении калийных удобрений в комплексе с другими агротехническими приемами можно значительно уменьшить потери калия от вымывания.

Дополнительные материалы по теме:

Источник