Экосистема и ее факторы

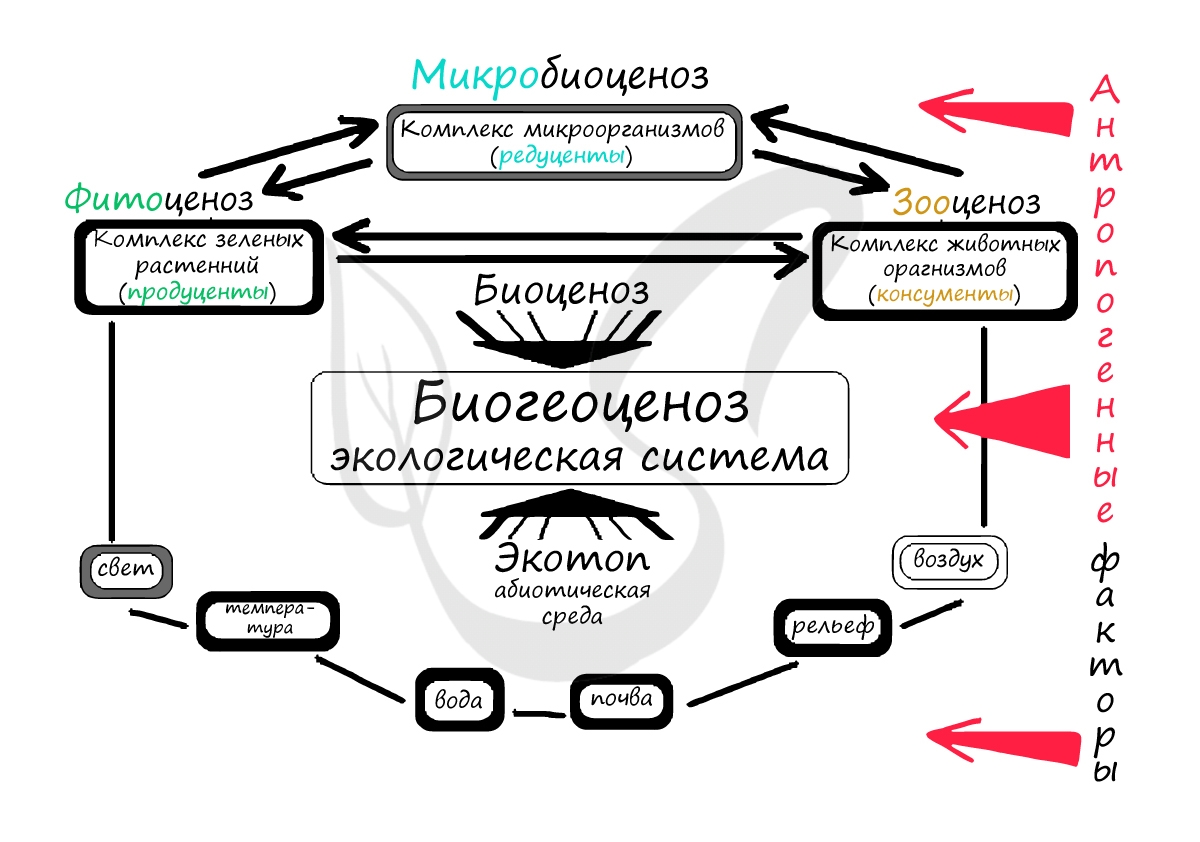

Экосистема (греч. oikos — жилище) — единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема — биогеоценоз (греч. bios — жизнь + geo — земля + koinos — общий). Следует разделять биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз — совокупность исключительно живых организмов со связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли — биосферу.

Продуценты, консументы и редуценты

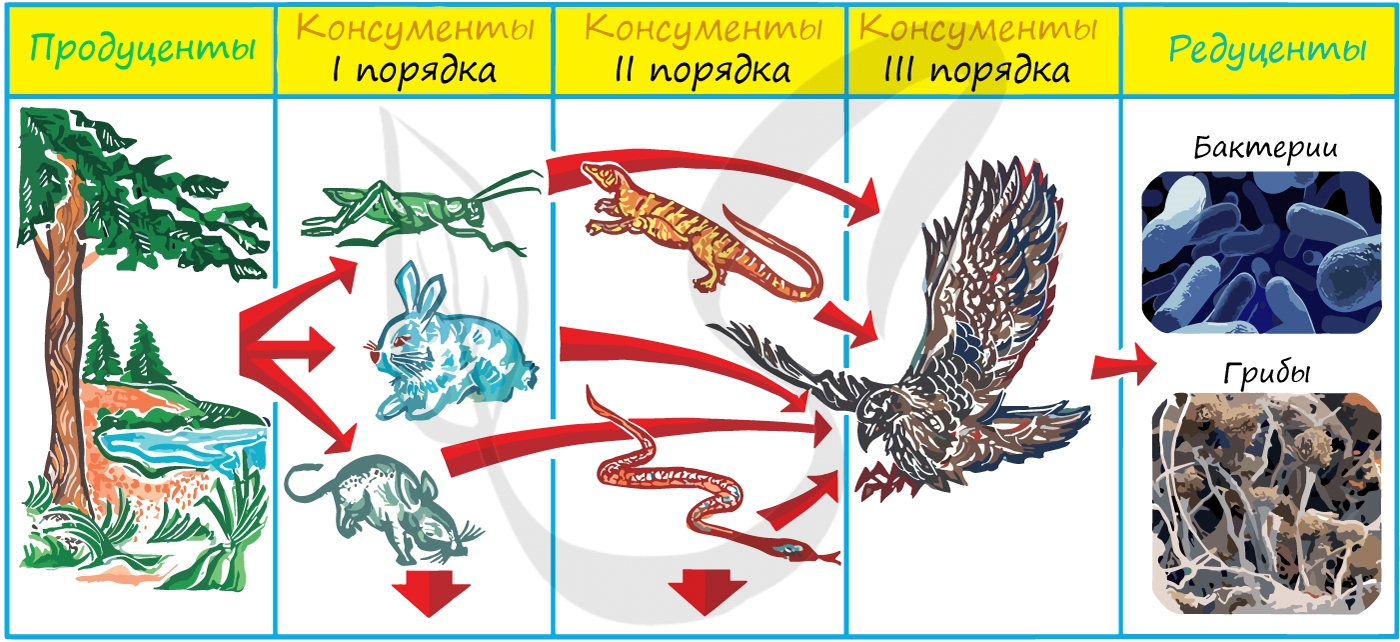

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические вещества, потребляемые животными.

Животные — потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка — растительноядные организмы, консументы II, III и т.д. порядка — хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros — гнилой + trophos — питание) — грибы и бактерии, а также некоторые растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos — питание), которые тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии — процессом, который необходим для круговорота веществ, рождения новой жизни.

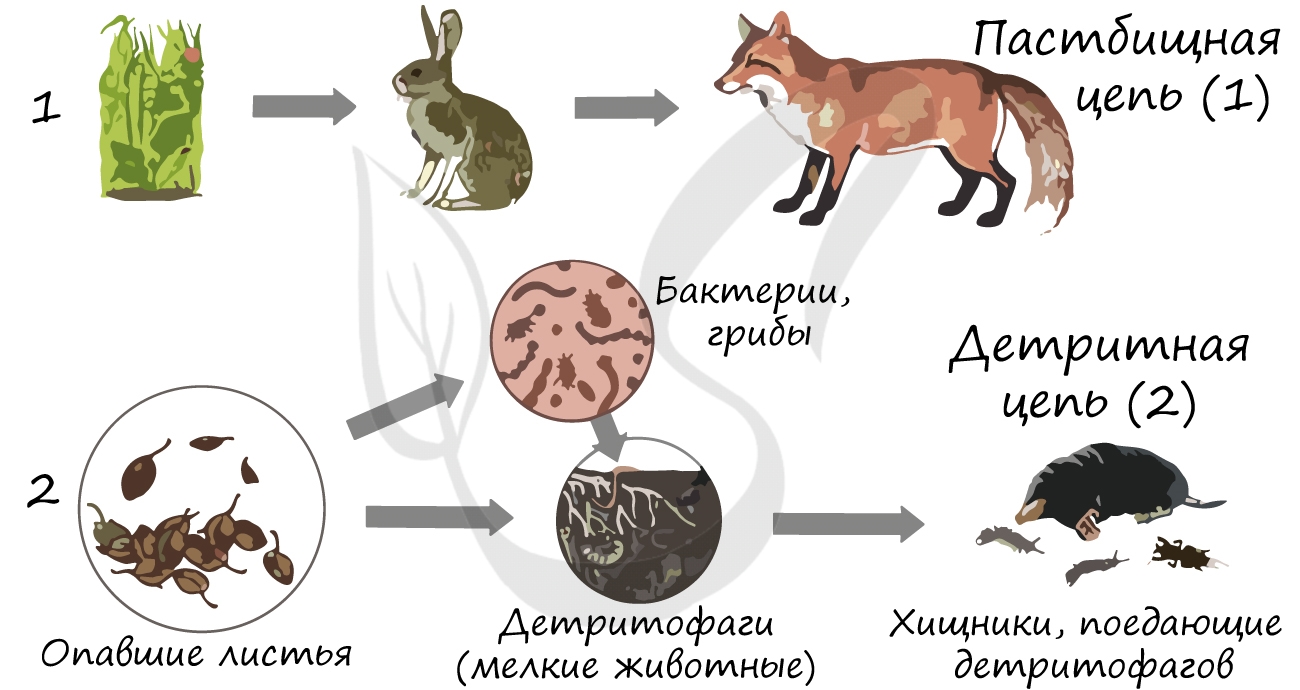

Пищевые цепи

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные — начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus — истертый) — начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

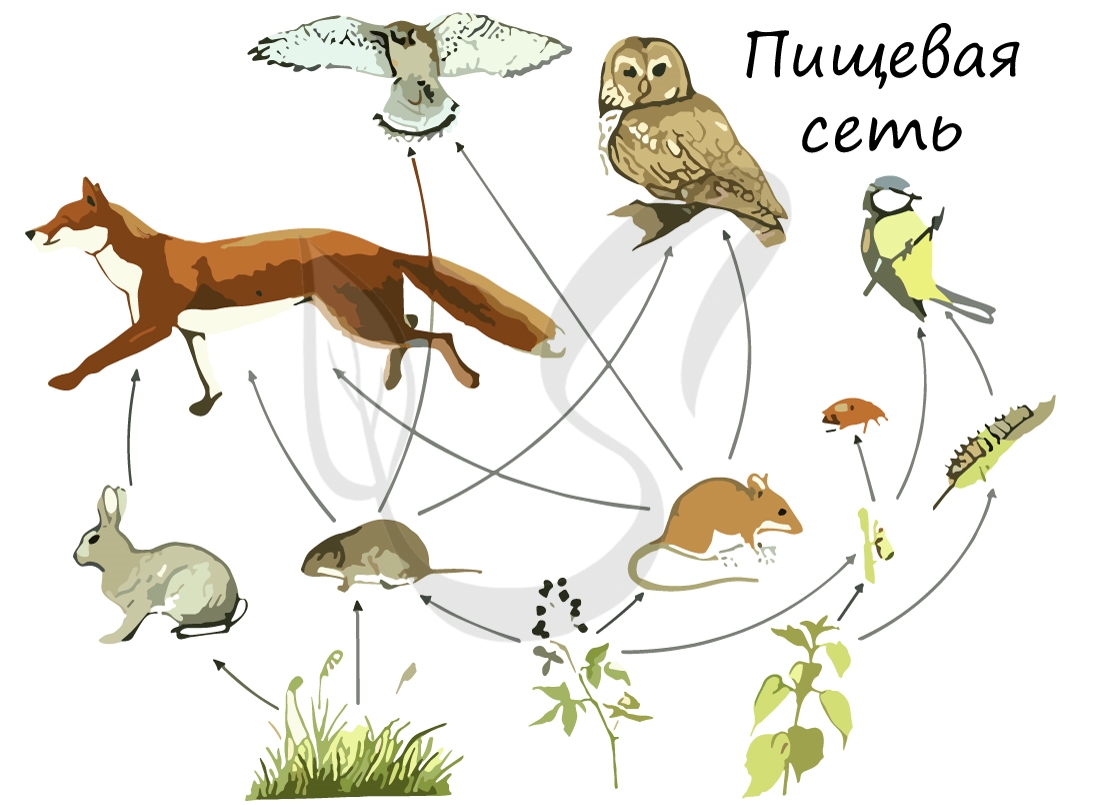

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем, что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством — устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

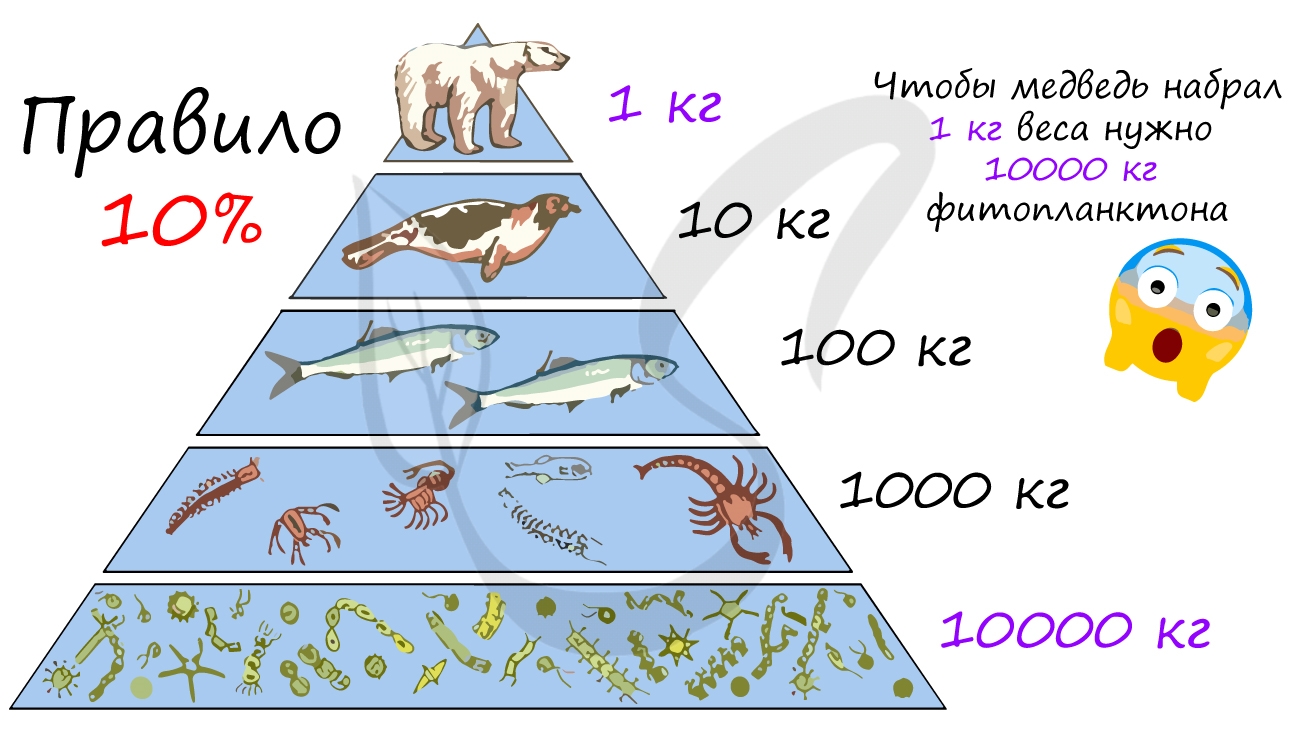

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы (пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей с повышением трофического уровня.

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и 10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз — искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор — выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав — скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы — снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади — мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор — выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — замкнутый

- Видовой состав — разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы — высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади — много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами. Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические — климат, рельеф, химические — состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность, температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности. Человек «разумный» (Homo «sapiens») вырубает леса, осушает болота, распахивает земли — уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ, растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

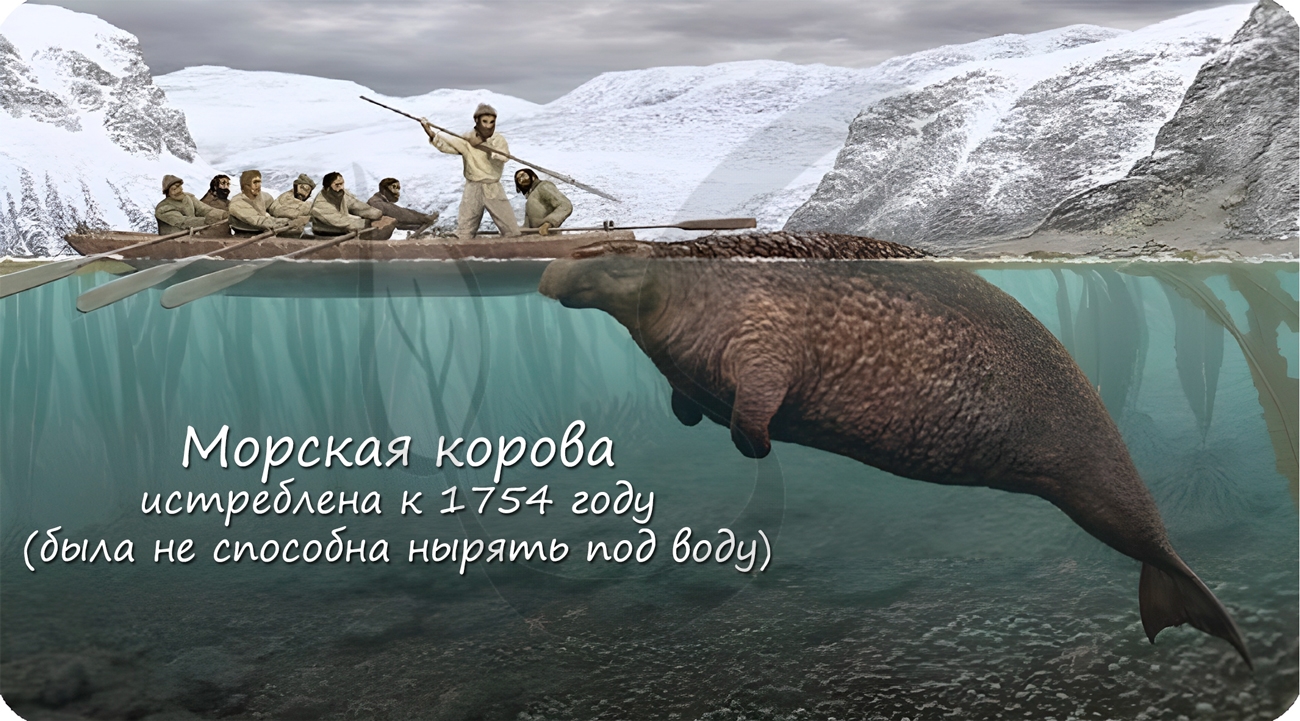

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность человека играет решающий фактор в исчезновении видов.

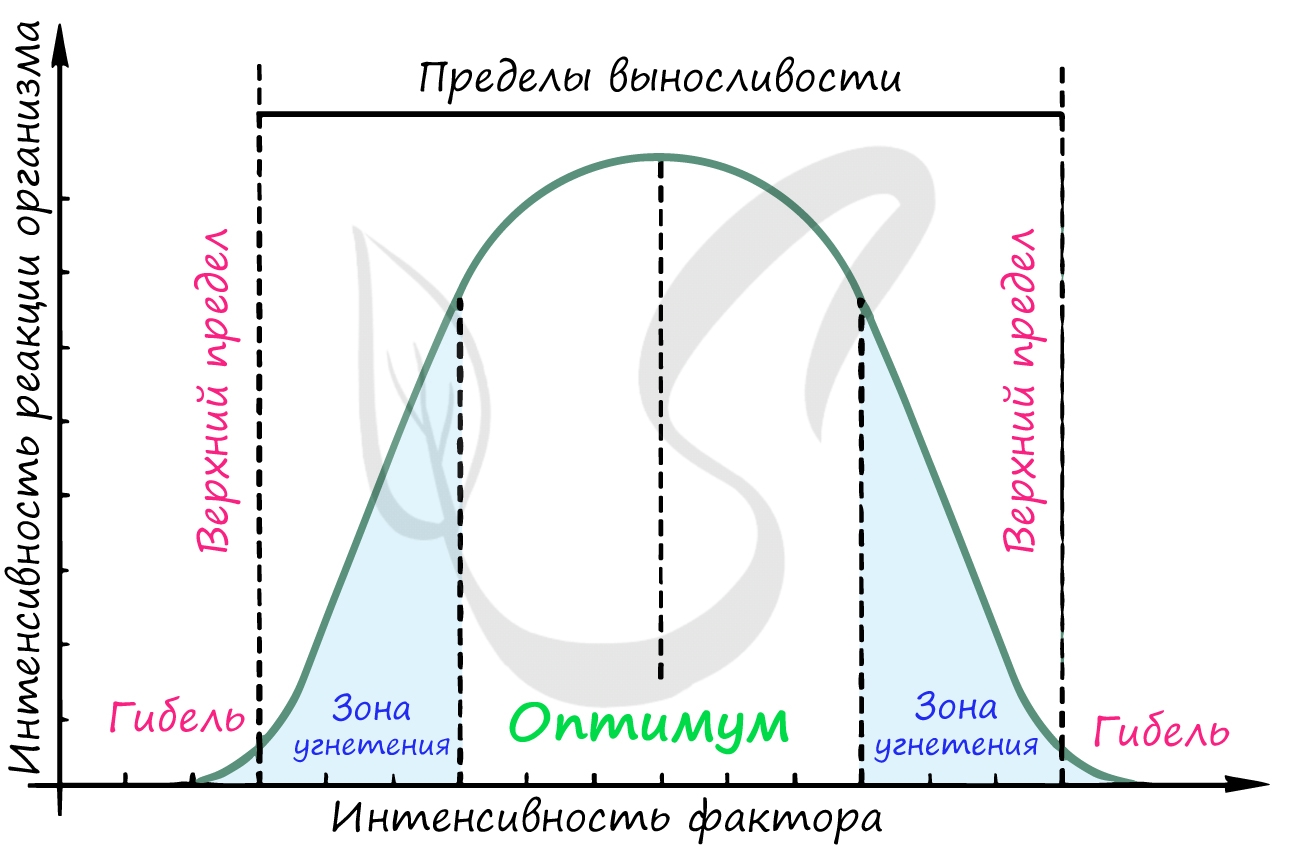

Закон оптимума

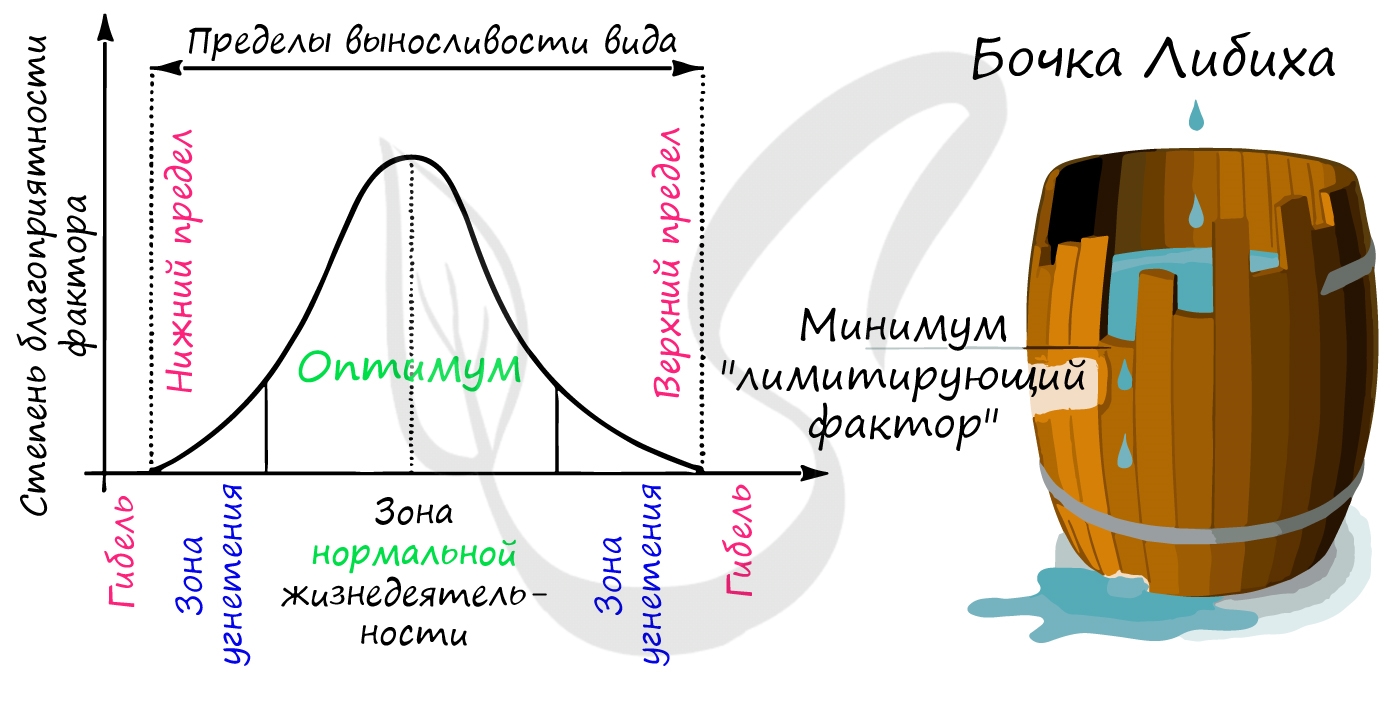

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то про фактор говорят — оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума — диапазон действия фактора, наиболее благоприятный для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума, то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим (лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор, который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Химический состав почвы разнообразие планктона

Абиотические и биотические факторы среды

Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические и биотические.

| ФАКТОРЫ | |

| 1) Химический состав воды 2) Разнообразие планктона 3) Влажность, температура почвы 4) Наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых 5) Скорость течения воды 6) Засоленность почвы 7) Разнообразие растений 8) Химический состав воздуха 9) Наличие в воздухе бактерий | А) абиотические Б) биотические |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Ответ: |

Консументы

Выберите организмы, играющие роль консументов в биогеоценозе.

A) Синица

Б) Майский жук

B) Почвенные бактерии

Г) Гриб-трутовик

Д) Сосна

Е) Крот

Характеристики тканей

Соотнесите название ткани с тем местом в организме, где она преобладает.

| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТКАНИ | НАЗВАНИЕ ТКАНИ |

| 1) Суставы 2) Эпидермис кожи 3) Межпозвоночные диски 4) Внутренние стенки сосудов 5) Слизистая носовой полости 6) Ушная раковина | А) Эпителиальная Б) Соединительная хрящевая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Ответ: |

Последовательность возникновения групп животных

Установите предположительную последовательность возникновения следующих групп животных.

A) Летающие насекомые

Б) Пресмыкающиеся

B) Приматы

Г) Кольчатые черви

Д) Плоские черви

Е) Кишечнополостные

Источник

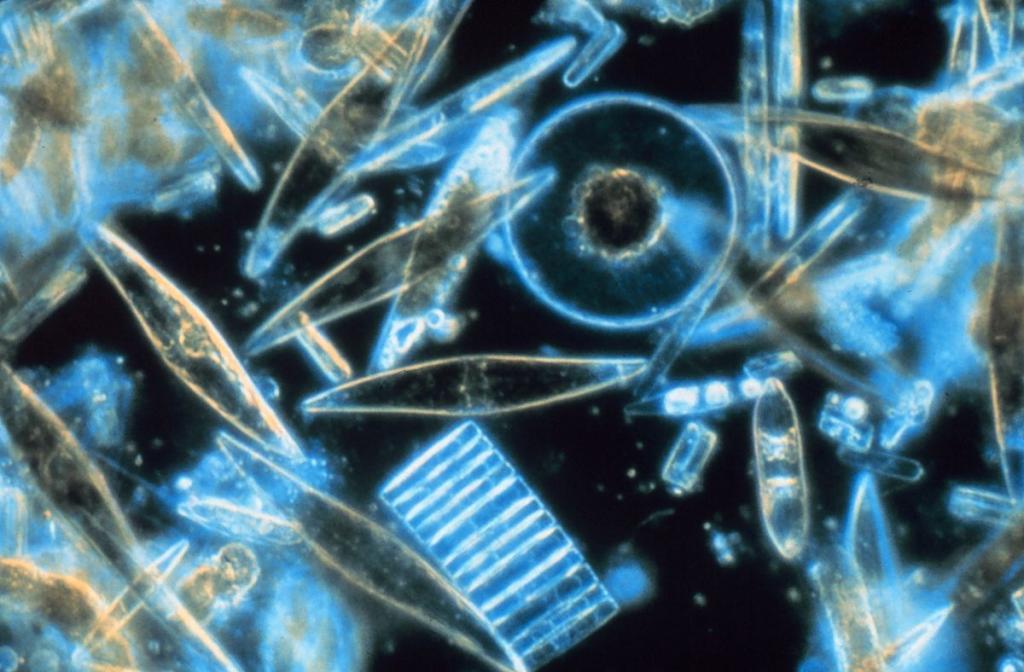

Что такое фитопланктон: понятие, виды, распространение и среда обитания

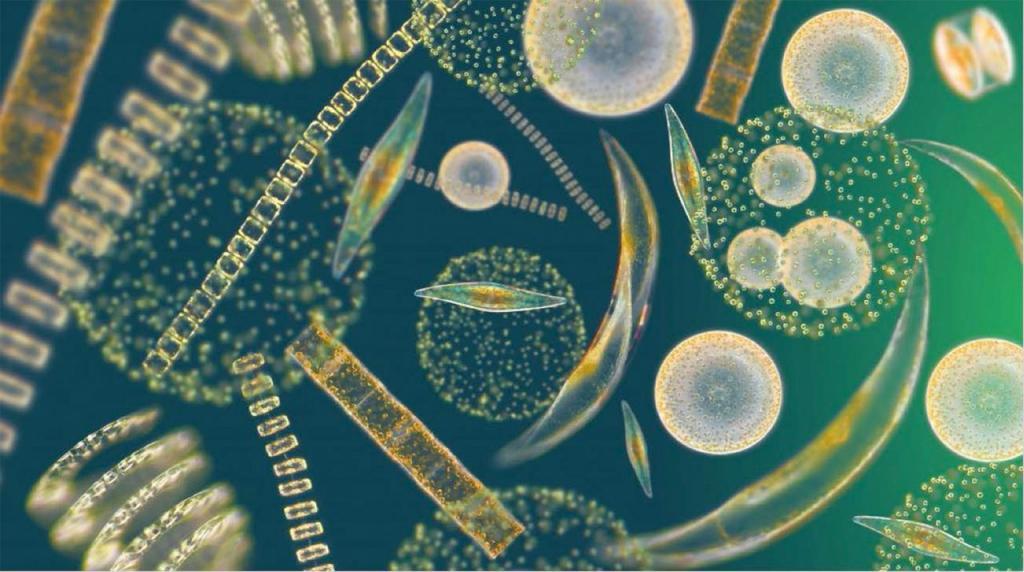

Что такое фитопланктон? Большинство представителей фитопланктона слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Однако в достаточно высоких количествах некоторые разновидности могут быть заметны как цветные пятна на поверхности воды, из-за содержания хлорофилла внутри их клеток и вспомогательных пигментов, таких как фикобилипротеины или ксантофиллы.

Что такое фитопланктон

Фитопланктон представляет собой фотосинтезирующие микроскопические биотические организмы, обитающие в верхнем слое воды почти всех океанов и озер на Земле. Они являются создателями органических соединений из двуокиси углерода, растворенных в воде — т. е. инициаторами процесса, который поддерживает водную пищевую сеть.

Фотосинтез

Фитопланктон получает энергию в процессе фотосинтеза и поэтому должен жить в хорошо освещенном поверхностном слое (называемом эвфотической зоной) океана, моря, озера или другого водоема. Фитопланктон составляет около половины всей фотосинтетической активности на Земле. Его кумулятивная фиксация энергии в соединениях углерода (первичное производство) является основой для подавляющего большинства океанических и многих пресноводных пищевых цепей (заметным исключением является хемосинтез).

Уникальные виды

Хотя почти все виды фитопланктона — исключительные фотоавтотрофы, есть некоторые из них — митотрофы. Обычно это непигментированные виды, которые на самом деле являются гетеротрофными (последние часто рассматриваются как зоопланктон). Наиболее известны динофлагеллярные роды, такие как Noctiluca и Dinophysis, которые получают органический углерод путем проглатывания других организмов или детритового материала.

Значение

Фитопланктон поглощает энергию солнца и питательные вещества из воды для производства собственной пищи. В процессе фотосинтеза в воду выделяется молекулярный кислород (O2). По оценкам, около 50 % или 85 % кислорода в мире образуется при фотосинтезе фитопланктона. Остальное производится путем фотосинтеза сухопутными растениями. Чтобы понять, что такое фитопланктон, необходимо осознавать его огромное значение для природы.

Связь с минералами

Фитопланктон в решающей степени зависит от минералов. Это прежде всего макроэлементы, такие как нитрат, фосфат или кремниевая кислота, доступность которых определяется балансом между так называемым биологическим насосом и подъемом глубоких, богатых питательными веществами вод. Однако в больших районах Мирового океана, таких как Южный океан, фитопланктон также ограничен отсутствием микронутриентного железа. Это привело к тому, что некоторые ученые выступали за оплодотворение железа, как средства противодействия накоплению углекислого газа (CO2), произведенного человеком в атмосфере.

Учеными проводились эксперименты по добавлению в воду железа (обычно в виде солей, таких как сульфат железа), чтобы способствовать росту фитопланктона и вывести атмосферный CO2 в океан. Однако споры об управлении экосистемой и эффективности внесения удобрений в железе замедлили такие эксперименты.

Разнообразие

Термин «фитопланктон» охватывает все фотоавтотрофные микроорганизмы в водных пищевых цепях. Однако, в отличие от земных сообществ, где большинство автотрофов являются растениями, фитопланктон представляет собой разнообразную группу, включающую простейших эукариот, таких как эубактериальные и архаэбактериальные прокариоты. Существует около 5000 известных видов морского фитопланктона. Как это разнообразие развивалось, несмотря на ограниченные пищевые ресурсы, пока неясно.

Наиболее важные группы фитопланктона включают в себя диатомовые водоросли, цианобактерии и динофлагелляты, хотя в этой крайне разнообразной группе представлены и многие другие группы водорослей. Одна группа, coccolithophorids, ответственна (частично) за выделение значительных количеств диметилсульфида (DMS) в атмосферу. DMS окисляется с образованием сульфата, который в районах с низкой концентрацией аэрозольных частиц может способствовать возникновению особых областей конденсации воздуха, что в основном приводит к увеличению облачности и тумана над водой. Это свойство также характерно для фитопланктона озер.

Все типы фитопланктона поддерживают различные трофические (т. е. пищевые) уровни в разных экосистемах. В олиготрофных океанических районах, таких как Саргассово море или Южный Тихий океан, среди фитопланктона чаще всего встречаются одноклеточные небольшого размера, называемые пикопланктоном и нанопланктоном (также называемые пикофлагеллатами и нанофлагеллятами). В основном под фитопланктоном понимают цианобактерий (Prochlorococcus, Synechococcus) и пикоэукариотов, таких как как Micromonas. В более продуктивных экосистемах крупные динофлагелляты являются основой биомассы фитопланктона.

Влияние на химический состав воды

В начале двадцатого века Альфред К. Редфилд нашел сходство элементарного состава фитопланктона с основными растворенными питательными веществами в глубоком океане. Редфилд предположил, что отношение углерода к азоту к фосфору (106 : 16 :1) в океане контролируется потребностями фитопланктона, так как фитопланктон впоследствии выделяет азот и фосфор, поскольку они реминерализуются. Это так называемое «соотношение Редфилда» при описании стехиометрии фитопланктона и морской воды стало фундаментальным принципом для понимания эволюции морской экологии, биогеохимии, а также того, что такое фитопланктон. Однако коэффициент Редфилда не является универсальной величиной и может расходиться из-за изменений в составе экзогенных питательных веществ и микробов в океане. Продукция фитопланктона, как уже должно быть, понял читатель, влияет не только на уровень кислорода, но и на химический состав океанической воды.

Биологические особенности

Динамическая стехиометрия, свойственная одноклеточным водорослям, отражает их способность хранить питательные вещества во внутреннем резервуаре и изменять состав осмолита. Различные клеточные компоненты имеют свои уникальные стехиометрические характеристики, например, ресурсные (легкие или питательные) устройства для сбора данных, такие как белки и хлорофилл, содержат высокую концентрацию азота, но с низким содержанием фосфора. Между тем, генетические механизмы роста, такие как рибосомальная РНК, содержат высокие концентрации азота и фосфора (N и P соответственно). Пищевая цепь фитопланктон-зоопланктон, невзирая на разницу между этими двумя типами существ, является основой экологии водных пространств по всей планете.

Жизненные циклы

Основываясь на распределении ресурсов, фитопланктон подразделяется на три стадии жизни: выживание, цветение и консолидация. Выживший фитопланктон имеет высокое соотношение N: P (азота и фосфора) (> 30) и содержит множество механизмов сбора ресурсов для поддержания роста при дефицитных ресурсах. Цветущий фитопланктон имеет низкое соотношение N : P ( Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Источник