Химическое загрязнение почв

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2013 в 17:40, реферат

Описание работы

В условиях демографического кризиса одной из основных задач является минимизация факторов риска, приводящих к дополнительной смертности и заболеваемости населения страны.Загрязнение окружающей среды (атмосферного воздуха, воздуха помещений, питьевой воды, почвы, продуктов питания) — один из внешних факторов, обусловливающих значительное ухудшение здоровья населения.В России только загрязнение атмосферного воздуха городов является причиной до 40 тыс.дополнительных смертей, что колеблется в пределах 2-3% от общей смертности городского населения в разные годы [1].По данным некоторых авторов влияние этого фактора еще более значимо и цифра приближается к 17,5% [2].Для сравнения укажем, что в городах Европы в следствие потребление загрязненной питьевой воды населением развивающихся стран приводит к 1,7 млн.случаев смерти детей от диареи.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………3

1. Загрязнение почвы……………………………………………………………4

2. Проблемы химического загрязнения почв………………………………….7

2.1 Геопатогенные аномалии…………………………………………. 7

2.2 Характеристика химического загрязнения почв РФ……………. 7

2.3 Пестициды…………………………………………………………. 10

2.4 Радиоактивные загрязнители земельных ресурсов………………. 11

2.5 Загрязнение отходами………………………………………………11

2.6 Загрязнение нефтепродуктами……………………………………. 12

2.7 Загрязнение почв военно-промышленным комплексом…………..13

Заключение……………………………………………………………………. 15

Список использованных источников………………………………………..….16

Файлы: 1 файл

Khimicheskoe_zagryaznenie_pochv_Shapka.docx

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ)

Факультет Подготовки авиационных специалистов

Кафедра Техносферной безопасности и Авиатопливообеспечения

по учебной дисциплине «Ноксология»

Тема: Химическое загрязнение почв

Выполнил: курсант уч.гр. ТБ-11-2

Проверил: ИО зав. кафедрой ТБиАТО

2. Проблемы химического загрязнения почв…………………………………. 7

2.1 Геопатогенные аномалии…………………………………………. 7

2.2 Характеристика химического загрязнения почв РФ……………. 7

2.4 Радиоактивные загрязнители земельных ресурсов………………. 11

2.5 Загрязнение отходами………………………… …………………… 11

2.6 Загрязнение нефтепродуктами……………………………………. ..12

2.7 Загрязнение почв военно-промышленным комплексом…………..13

Список использованных источников………………………………………..…. 16

В условиях демографического кризиса одной из основных задач является минимизация факторов риска, приводящих к дополнительной смертности и заболеваемости населения страны. Загрязнение окружающей среды (атмосферного воздуха, воздуха помещений, питьевой воды, почвы, продуктов питания) — один из внешних факторов, обусловливающих значительное ухудшение здоровья населения. В России только загрязнение атмосферного воздуха городов является причиной до 40 тыс. дополнительных смертей, что колеблется в пределах 2-3% от общей смертности городского населения в разные годы [1]. По данным некоторых авторов влияние этого фактора еще более значимо и цифра приближается к 17,5% [2]. Для сравнения укажем, что в городах Европы в следствие потребление загрязненной питьевой воды населением развивающихся стран приводит к 1,7 млн. случаев смерти детей от диареи.

Жители нашей страны достаточно критично оценивают экологическую ситуацию в месте своего проживания. Так, по данным опроса жителей 46 городов, проведенного ВЦИИОМом в 2007 г., более половины россиян (57%) негативно оценивают экологическую обстановку вокруг своих домов и 10% считают ее очень плохой, близкой к катастрофической. Ухудшения экологической обстановки ожидает 38% опрошенных лиц [1].

Для более точной оценки влияния загрязненной окружающей среды на показатели здоровья населения необходима надежная информация об этих параметрах.

Поэтому целью моего реферата был анализ проблем химического загрязнения почв и оценка экологических последствий влияния рассматриваемого химического загрязнения на здоровье человека.

Загрязнение почв — вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах.

Основной критерий загрязнения окружающей среды различными веществами — проявление признаков вредного действия этих веществ в окружающей среде на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость отдельных видов последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Основные виды загрязнений:

-Загрязнение почв кислотообразующими соединениями;

-Загрязнение почв тяжелыми металлами;

-Загрязнение почв пестицидами;

-Загрязнение нефтью и нефтепродуктами.

Главными источниками загрязнения являются:

- Жилые дома и бытовые предприятия. В числе загрязняющих веществ преобладает бытовой мусор, пищевые отходы, фекалии, строительный мусор, отходы отопительных систем, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода; мусор общественный учреждений – больниц, столовых, гостиниц, магазинов и др. Вместе с фекалиями в почву нередко попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы, которые через продукты питания попадают в организм человека. В фекальных остатках могут содержаться такие представители патогенной микрофлоры, как возбудители тифа, дизентерии, туберкулеза, полиомиелита и др. Быстрота гибели в почве разных микроорганизмов неодинакова. Некоторые болезнетворные бактерии могут длительное время сохраняться и даже размножаться в почве и грунте. К ним относятся возбудители столбняка (до 12! лет), газовой гангрены, сибирской язвы, ботулизма и некоторые другие микробы. Почва является одним из важных факторов передачи яиц гельминтов, определяя тем самым возможность распространения ряда гельминтозов. Некоторые гельминты – геогельминты (аскариды, власоглавы, анкилостомиды, сторонгилиды, трихостронгилиды и др.) проходят одну из стадий своего развития в почве и могут длительное время сохранять жизнеспособность в ней. Так, например, яйца аскарид могут сохранять жизнеспособность в почве в условиях средней полосы России – до 7-8 лет, Средней Азии – до 15 лет; яйца власоглавов – от 1 до 3 лет.

- Промышленные предприятия. В твердых и жидких промышленных отходах постоянно присутствуют те или иные вещества, способные оказывать токсическое воздействие на живые организмы и их сообщества. Например, в отходах металлургической промышленности обычно присутствуют соли цветных и тяжелых металлов. Машиностроительная промышленность выводит в окружающую среду цианиды, соединения мышьяка, бериллия. При производстве пластмасс и искусственных локон образуются отходы бензола и фенола. Отходами целлюлозно-бумажной промышленности, как правило, являются фенолы, метанол, скипидар, кубовые остатки.

- Теплоэнергетика. Помимо образования массы шлаков при сжигании каменного угля с теплоэнергетикой связано выделение в атмосферу сажи, несгоревших частиц, оксидов серы, в конце концов оказывающихся в почве.

- Сельское хозяйство. Удобрения, ядохимикаты, применяемые в сельском и лесном хозяйстве для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Загрязнение почв и нарушение нормального круговорота веществ происходит в результате недозированного применения минеральных удобрений и пестицидов. Пестициды, с одной стороны, спасают урожай, защищают сады, поля, леса от вредителей и болезней, уничтожают сорную растительность, освобождают человека от кровососущих насекомых и переносчиков опаснейших болезней (малярия, клещевой энцефалит и др.), с другой стороны – разрушают естественные экосистемы, являются причиной гибели многих полезных организмов, отрицательно влияют на здоровье людей. Пестициды обладают рядом свойств, усиливающих их отрицательное влияние на окружающую среду. Технология применения определяет прямое попадание на объекты окружающей среды, где они передаются по цепям питания, долгое время циркулируют по внешней среде, попадай из почвы в воду, из воды в планктон, затем в организм рыбы и человека или из воздуха и почвы в растения, организм травоядных животных и человека.

Вместе с навозом в почву нередко попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы, которые через продукты питания попадают в организм человека. - Транспорт. При работе двигателей внутреннего сгорания интенсивно выделяются оксиды азота, свинец, углеводороды и другие вещества, оседающие на поверхности почвы или поглощаемые растениями. Каждый автомобиль выбрасывает в атмосферу в среднем в год 1 кг свинца в виде аэрозоля. Свинец выбрасывается в выхлопными газами автомобилей, осаждается на растениях, проникает в почву, где он может оставаться довольно долго, поскольку слабо растворяется. Наблюдается ярко выраженная тенденция к росту количества свинца в тканях растений. Это явление можно сопоставить со все увеличивающимся потреблением горючего, содержащего тетра-этил свинца. Люди, живущие в городе около магистралей с интенсивным движением, подвергаются риску аккумулировать в своем организме всего за несколько лет такое количество свинца, которое намного превышает допустимые пределы. Свинец включается в различные клеточные ферменты, и в результате эти ферменты уже не могут выполнять предназначенные им в организме функции. В начале отравления отмечают повышенную активность и бессонницу, позднее утомляемость, депрессии. Более поздними симптомами отравления являются расстройства функции нервной системы и поражение головного мозга. Автотранспорт в Москве выбрасывает ежегодно 130 кг загрязняющих веществ на человека.

Почву загрязняют нефтепродуктами при заправке машин на полях и в лесах, на лесосеках и т.д.

-Попадание в почву болезнетворных бактерий, возбудителей таких заболеваний, как тифа, дизентерии, туберкулеза, полиомиелита, газовой гангрены, сибирской язвы, ботулизма и некоторых других микробов.

-Попадание в почву веществ, способных оказывать токсическое воздействие на живые организмы и их сообщества.

-Загрязнение почв и нарушение нормального круговорота веществ.

-Накопление в почве свинца и его отрицательное воздействие на здоровье человека. [1]

Источник

Курсовая работа: Приоритетные вещества — загрязнители почвы

| Название: Приоритетные вещества — загрязнители почвы Раздел: Рефераты по экологии Тип: курсовая работа Добавлен 23:44:42 29 марта 2010 Похожие работы Просмотров: 6140 Комментариев: 20 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Класс опасности | Химическое вещество |

| 1 | Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк, фтор, бенз(а)пирен |

| 2 | Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром |

| 3 | Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон |

Предельно допустимая концентрация (ПДК) химического вещества в почве представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве, т.к. используемые при ее обосновании критерии отражают возможные пути воздействия загрязнителя на контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения.

Обоснование ПДК химических веществ в почве базируется на 4 основных показателях вредности, устанавливаемых экспериментально:

— Транслокационном, характеризующим переход вещества из почвы в растение,

— миграционный водный характеризует способность перехода вещества из почвы в грунтовые воды и водоисточники,

— миграционный воздушный показатель вредности характеризует переход вещества из почвы в атмосферный воздух,

— общесанитарный показатель вредности характеризует влияние загрязняющего вещества на самоочищающую способность почвы и ее биологическую активность. При этом каждый из путей воздействия оценивается количественно с обоснованием допустимого уровня содержания вещества по каждому показателю вредности. Наименьший из обоснованных уровней содержания является лимитирующим и принимается за ПДК.

Основные приоритетные ( обязательные для всех субъектов Российской Федерации) показатели – это ртуть, свинец, кадмий, цинк, мышьяк;

Дополнительные (для территорий с развитой промышленностью, для проведения комплексной гигиенической оценки на определенных территориях) – это никель, медь, хром, марганец, кобальт; ванадий, бенз(а)пирен, фтор.

Источники поступления приоритетных загрязнителей почвы можно представить в виде таблицы 2.

Таблица 2. Возможное поступление металлов в биосферу при исчерпании достоверных запасов руд, угля, торфа, млн. тонн [3]

| Элемент | Суммарный техногенный выброс металлов | Содержится в гумосфере | Отношение техногенного выброса к содержанию в гумосфере |

| Свинец | 207,5 | 24,0 | 8,6 |

| Мышьяк | 739,0 | 12,0 | 61,6 |

| Кадмий | 7,4 | 1,2 | 6,2 |

| Уран | 590,4 | 2,4 | 246,0 |

| Ртуть | 0,55 | 0,024 | 27,1 |

| Олово | 295,7 | 19,0 | 15,6 |

| Серебро | 3,0 | 0,24 | 12,5 |

2.2 Характеристика приоритетных веществ – загрязнителей почвы

Всевозрастающее внимание к охране окружающей среды вызвал особый интерес к вопросам воздействия на почву тяжелых металлов, которые в первую очередь относятся в приоритетным веществам – загрязнителям почвы.

С исторической точки зрения интерес к этой проблеме появился с исследованием плодородия почв, поскольку такие элементы, как железо, марганец, медь, цинк, молибден и, возможно, кобальт, очень важны для жизни растений и, следовательно, для животных и человека.

Они известны и под названием микроэлементов, потому, что необходимы растениям в малых количествах. К группе микроэлементов относятся также металлы, содержание которых в почве довольно высокое, например, железо, которое входит в состав большинства почв и занимает четвертое место в составе земной коры (5%) после кислорода (46,6%), кремния (27,7%) и алюминия (8,1%) [12, с. 10].

Все микроэлементы могут оказывать отрицательное влияние на растения, если концентрация их доступных форм превышает определенные пределы. Некоторые тяжелые металлы, например, ртуть, свинец и кадмий, которые, по всей видимости, не очень важны для растений и животных, опасны для здоровья человека даже при низких концентрациях.

Выхлопные газы транспортных средств, вывоз в поле или станции очистки сточных вод, орошение сточными водами, отходы, остатки и выбросы при эксплуатации шахт и промышленных площадок, внесение фосфорных и органических удобрений, применение пестицидов и т.д. привели к увеличению концентраций тяжелых металлов в почве.

До тех пор, пока тяжелые металлы прочно связаны с составными частями почвы и труднодоступны, их отрицательное влияние на почву и окружающую среду будет незначительным. Однако, если почвенные условия позволяют перейти тяжелым металлам в почвенный раствор, появляется прямая опасность загрязнения почв, возникает вероятность проникновения их в растения, а также в организм человека и животных, потребляющие эти растения. Кроме того, тяжелые металлы могут быть загрязнителями растений и водоемов в результате использования сточных ила вод. Опасность загрязнения почв и растений зависит: от вида растений; форм химических соединений в почве; присутствия элементов противодействующих влиянию тяжелых металлов и веществ, образующих с ними комплексные соединения; от процессов адсорбции и десорбции; количества доступных форм этих металлов в почве и почвенно-климатических условий. Следовательно, отрицательное влияние тяжелых металлов зависит, по существу, от их подвижности, т.е. растворимости.

Тяжелые металлы в основном характеризуются переменной валентностью, низкой растворимостью их гидроокисей, высокой способностью образовывать комплексные соединения и, естественно, катионной способностью.

К факторам, способствующим удержанию тяжелых металлов почвой относятся: обменная адсорбция поверхности глин и гумуса, формирование комплексных соединений с гумусом, адсорбция поверхностна и окклюзирование (растворяющие или поглощающие способности газов расплавленными или твердыми металлами) гидратированными окислами алюминия, железа, марганца и т.д., а также формирование нерастворимых соединений, особенно при восстановлении.

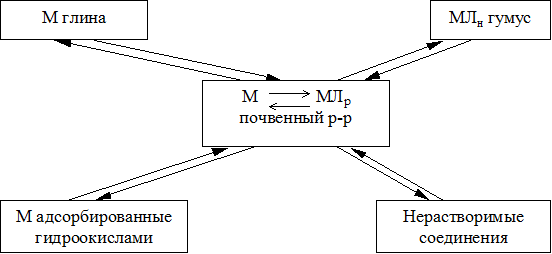

Тяжелые металлы в почвенном растворе встречаются как в ионной так и в связанной формах, которые находятся в определенном равновесии [12, с. 13] (рис. 1).

На рисунке Лр – растворимые лиганды, какими являются органические кислоты с малым молекулярным весом, а Лн – нерастворимые. Реакция металлов (М) с гумусовыми веществами включает частично и ионный обмен.

Конечно, в почве могут присутствовать и другие формы металлов, которые не участвуют непосредственно в этом равновесии, например, металлы из кристаллической решетки первичных и вторичных минералов, а также металлы из живых организмов и их отмерших остатков.

Наблюдение за изменением тяжелых металлов в почве невозможно без знания факторов, определяющих их подвижность. Процессы передвижения удержания, обуславливающие поведение тяжелых металлов в почве, мало чем отличаются от процессов, определяющих поведение других катионов. Хотя тяжелые металлы иногда обнаруживаются в почвах в низких концентрациях, они формируют устойчивые комплексы с органическими соединениями и вступают в специфические реакции адсорбции легче, чем щелочные и щелочноземельные металлы.

Миграция тяжелых металлов в почвах может происходить с жидкостью и суспензией при помощи корней растений или почвенных микроорганизмов. Миграции растворимых соединений происходит вместе с почвенным раствором (диффузия) или путем перемещения самой жидкости. Вымывание глин и органического вещества приводит к миграции всех связанных с ними металлов. Миграция летучих веществ в газообразной форме, например, диметила ртути, носит случайный характер, и этот способ перемещения не имеет особого значения. Миграция в твердой фазе и проникновение в кристаллическую решетку являются больше механизмом связывания, чем перемещения.

Тяжелые металлы могут быть внесены или адсорбированы микроорганизмами, которые в свою очередь, способны участвовать в миграции соответствующих металлов.

Дождевые черви и другие организмы могут содействовать миграции тяжелых металлов механическим или биологическим путями, перемешивая почву или включая металлы в свои ткани.

Из всех видов миграции самая важная – миграция в жидкой фазе, потому что большинство металлов попадает в почву в растворимом виде или в виде водной суспензии и фактически все взаимодействия между тяжелыми металлами и жидкими составными частями почвы происходит на границе жидкой и твердой фаз.

Тяжелые металлы в почве через трофическую цепь поступают в растения, а затем потребляются животными и человеком. В круговороте тяжелых металлов участвуют различные биологические барьеры, вследствие чего происходит выборочное бионакопление, защищающее живые организмы от избытка этих элементов. Все же деятельность биологических барьеров ограничена, и чаще всего тяжелые металлы концентрируются в почве. Устойчивость почв к загрязнению ими различна в зависимости от буферности.

Почвы с высокой адсорбционной способностью соответственно и высоким содержанием глин, а также органического вещества могут удерживать эти элементы, особенно в верхних горизонтах. Это характерно для карбонатных почв и почв с нейтральной реакцией. В этих почвах количество токсических соединений, которые могут быть вымыты в грунтовые воды и поглощены растениями, значительно меньше, чем в песчаных кислых почвах. Однако при этом существует большой риск в увеличении концентрации элементов до токсичной, что вызывает нарушение равновесия физических, химических и биологических процессов в почве. Тяжелые металлы, удерживаемые органической и коллоидной частями почвы, значительно ограничивают биологическую деятельность, ингибируют процессы иттрификации, которые имеют важное значение для плодородия почв.

Песчаные почвы, которые характеризуются низкой поглотительной способностью, как и кислые почвы очень слабо удерживают тяжелые металлы, за исключением молибдена и селена. Поэтому они легко адсорбируются растениями, причем некоторые из них даже в очень малых концентрациях обладают токсичным воздействием.

Содержание в почве свинца обычно колеблется от 0,1 до 20 мг/кг. Свинец отрицательно влияет на биологическую деятельность в почве, ингибирует активность ферментов уменьшением интенсивности выделения двуокиси углерода и численности микроорганизмов.

Содержание цинка в почве колеблется от 10 до 800 мг/кг, хотя чаще всего оно составляет 30-50 мг/кг. Накопление избыточного количества цинка отрицательно влияет на большинство почвенных процессов: вызывает изменение физических и физико-химических свойств почвы, снижает биологическую деятельность. Цинк подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, вследствие чего нарушаются процессы образования органического вещества в почвах. Избыток цинка в почвенном покрове затрудняет ферментацию разложения целлюлозы, дыхания, действия уреазы.

Тяжелые металлы, поступая из почвы в растения, передаваясь по цепям питания, оказывают токсическое действие на растения, животных и человека.

Среди наиболее токсичных элементов прежде всего следует назвать ртуть, которая представляет наибольшую опасность в форме сильнотоксичного соединения – метилртути. Ртуть попадает в атмосферу при сжигании каменного угля и при испарении вод из загрязненных водоемов. С воздушными массами она может переноситься и откладываться на почвах в отдельных районах. Исследования показали, что ртуть хорошо сорбируется в верхних сантиметрах перегнойно-аккумулятивного горизонта разных типов почв суглинистого механического состава. Миграция ее по профилю и вымывание за пределы почвенного профиля в таких почвах незначительна. Однако в почвах легкого механического состава, кислых и обедненных гумусом процессы миграции ртути усиливаются. В таких почвах проявляется также процесс испарения органических соединений ртути, которые обладают свойствами летучести.

При внесении ртути на песчаную, глинистую и торфяную почвы из расчета 200 и 100 кг/га урожай на песчаной почве полностью погиб не зависимо от уровня известкования. На торфяной почве урожай понизился. На глинистой почве произошло снижение урожая только при низкой дозе извести.

Свинец также обладает способностью передаваться по цепям питания, накапливаясь в тканях растений, животных и человека. Доза свинца, равная 100 мг/кг сухого веса корма, считается летальной для животных.

Свинцовая пыль оседает на поверхности почв, адсорбируется органическими веществами, передвигается по профилю с почвенными растворами, но выносится за пределы почвенного профиля в небольших количествах.

Благодаря процессам миграции в условиях кислой среды образуются техногенные аномалии свинца в почвах протяженностью 100 м. Свинец из почв поступает в растения и накапливается в них. В зерне пшеницы и ячменя количество его в 5-8 раз превышает фоновое содержание, в ботве, картофеле – более чем в 20 раз, в клубнях – более чем в 26 раз.

Кадмий, подобно ванадию и цинку, аккумулируется гумусовой толще почв. Характер его распределения в почвенном профиле и ландшафте, видимо, имеет много общего с другими металлами, в частности с характером распределения свинца.

Однако, кадмий закрепляется в почвенном профиле менее прочно, чем свинец. Максимальная адсорбция кадмия свойственна нейтральным и щелочным почвам с высоким содержанием гумуса и высокой емкостью поглощения. Содержание его в подзолистых почвах может составлять от сотых долей до 1 мг/кг, в черноземах – до 15-30, а в красноземах – до 60 мг/кг.

Многие почвенные беспозвоночные концентрируют кадмий в своих организмах. Кадмий усваивается дождевыми червями, мокрицами и улитками в 10-15 раз активнее, чем свинец и цинк. Кадмий токсичен для сельскохозяйственных растений, и даже, если высокие концентрации кадмия не оказывают заметного влияния на урожай сельскохозяйственных культур, токсичность его сказывается на изменении качества продукции, так как в растениях происходит повышения содержания кадмия.

Мышьяк попадает в почву с продуктами сгорания угля, с отходами металлургической промышленности, с предприятий по производству удобрений. Наиболее прочно мышьяк удерживается в почах, содержащих активные формы железа, алюминия, кальция. Токсичность мышьяка в почвах всем известна. Загрязнение почв мышьяком вызывает, например, гибель дождевых червей. Фоновое содержание мышьяка в почвах составляет сотые доли миллиграмма на килограмм почвы.

Фтор и его соединения находят широкое применение в атомной, нефтяной, химической и др. видах промышленности. Он попадает в почву с выбросами металлургических предприятий, в частности, алюминиевых заводов, а также как примесь при внесении суперфосфата и некоторых других инсектицидов [16, с. 264].

Загрязняя почву, фтор вызывает снижение урожая не только благодаря прямому токсическому действию, но и изменяя соотношение питательных веществ в почве. Наибольшая адсорбция фтора происходит в почвах с хорошо развитым почвенным поглощающим комплексом. Растворимые фтористые соединения перемещаются по почвенному профилю с нисходящим током почвенных растворов и могут попадать в грунтовые воды. Загрязнение почвы фтористыми соединениями разрушает почвенную структуру и снижает водопроницаемость почв.

Цинк и медь менее токсичны, чем названные тяжелые металлы, но избыточное их количество в отходах металлургической промышленности загрязняет почву и угнетающе действует на рост микроорганизмов, понижает ферментативную активность почв, снижает урожай растений.

Следует отметить усиление токсичности тяжелых металлов при их совместном воздействии на живые организмы в почве. Совместное воздействие цинка и кадмия оказывает в несколько раз более сильное ингибирующее действие на микроорганизмы, чем при такой же концентрации каждого элемента в отдельности.

Поскольку тяжелые металлы и в продуктах сгорания топлива, и в выбросах металлургической промышленности встречаются обычно в различных сочетаниях, то действие их на природу, окружающую источники загрязнения, бывает более сильным, чем предполагаемое на основании концентрации отдельных элементов.

Вблизи предприятий естественные фитоценозы предприятий становятся более однообразными по видовому составу, так как многие виды не выдерживают повышения концентрации тяжелых металлов в почве. Количество видов может сокращаться до 2-3, а иногда до образования моноценозов.

В лесных фитоценозах первыми реагируют на загрязнения лишайники и мхи. Наиболее устойчив древесный ярус. Однако длительное или высокоинтенсивное воздействие вызывает в нем сухостойкие явления.

2.3 Методы контроля загрязнений почвы

Выявление загрязнения почв тяжелыми металлами производят прямыми методами отбора почвенных проб на изучаемых территориях и их химического анализа на содержание тяжелых металлов. Эффективно также использовать для этих целей ряд косвенных методов: визуальная оценка состояния фитогенезов, анализ распространения и поведения видов – индикаторов среди растений, беспозвоночных и микроорганизмов [22, с. 32].

Для выявления пространственных закономерностей проявления загрязнения почв используют сравнительно-географический метод , методы картирования структурных компонентов биогеоценозов, в том числе и почв. Такие карты не только регистрируют уровень загрязнения почв тяжелыми металлами и соответствующие изменения в напочвенном покрове, но позволяют прогнозировать изменение состояния природной среды.

Рекомендовано отбирать образцы почв и растительности по радиусу от источника загрязнения с учетом господствующих ветров по маршруту протяженностью 25-30 км.

Расстояние от источника загрязнения для выявления ореола загрязнения может колебаться в значительных пределах и в зависимости от интенсивности загрязнения и силы господствующих ветров может изменяться от сотен метров до десятков километров.

В США на борту ресурсного спутника ЭРТС-1 были установлены датчики для выяснения степени повреждения веймутовой сосны сернистым газом и почвы цинком. Источником загрязнения был цинкоплавильный завод, действующий с дневным выбросом цинка в атмосферу 6,3-9 тонн. Зарегистрирована концентрация цинка, равная 80 тыс. мкг/г в поверхностном слое почвы в радиусе 800 м от завода. Растительность вокруг завода погибла в радиусе 468 гектаров. Сложность использования дистанционного метода заключается в интеграции материалов, в необходимости при расшифровке полученных сведений серии контрольных тестов в районах конкретного загрязнения.

Выявление уровня токсичности тяжелых металлов непросто. Для почв с разными механическими составами и содержанием органического вещества этот уровень будет неодинаков. В настоящее время сотрудниками институтов гигиены предприняты попытки определить ПДК металлов в почве. В качестве тест-растений рекомендованы ячмень, овес и картофель. Токсичным уровень считался тогда, когда происходит снижение урожайности на 5-10%. Предложены ПДК для ртути – 25 мг/кг, мышьяка – 12-15, кадмия – 20 мг/кг. Установлены некоторые губительные концентрации ряда тяжелых металлов в растениях (г/млн.): свинец – 10, ртуть – 0,04, хром – 2, кадмий – 3, цинк и марганец – 300, медь – 150, кобальт – 5, молибден и никель – 3, ванадий – 2 [22, с. 36].

Защита почв от загрязнения тяжелыми металлами базируется на совершенствовании производства. Например, на производство 1 т хлора при одной технологии расходуют 45 кг ртути, а при другой – 14-18 кг. В перспективе считают возможным снизить эту величину до 0,1 кг.

Новая стратегия охраны почв от загрязнения тяжелыми металлами заключена также в создании замкнутых технологических систем, в организации безотходных производств.

Отходы химической и машиностроительной промышленности также представляют собой ценное вторичное сырье. Так отходы машиностроительных предприятий являются ценным сырьем для сельского хозяйства из-за фосфора.

В настоящее время поставлена задача обязательной проверки всех возможностей утилизации каждого вида отходов, прежде их захоронения или уничтожения.

При атмосферном загрязнении почв тяжелыми металлами, когда они концентрируются в больших количествах, но в самых верхних сантиметрах почвы, возможно удаление этого слоя почвы и его захоронение.

В последнее время рекомендован ряд химических веществ, которые способны инактивировать тяжелые металлы в почве или понизить их токсичность. В ФРГ предложено применение ионообменных смол, образующих хелатные соединения с тяжелыми металлами. Их применяют в кислотной и солевой формах или в смеси той и другой форм.

В Японии, Франции, ФРГ и Великобритании одна из японских фирм запатентовала способ фиксирования тяжелых металлов меркапто-8-триазином. При использовании этого препарата кадмий, свинец, медь, ртуть и никель прочно фиксируются в почве в виде нерастворимой и недоступной для растений форм.

Известкование почв уменьшает кислотность удобрений и растворимость свинца, кадмия, мышьяка и цинка. Поглощение их растениями резко уменьшается. Кобальт, никель, медь и марганец в нейтральной или слабощелочной среде также не оказывают токсического действия на растения.

Органические удобрения, подобно органическому веществу почв, адсорбируют и удерживают в поглощенном состоянии большинство тяжелых металлов. Внесение органических удобрений в высоких дозах, использование зеленых удобрений, птичьего помета, муки из рисовой соломы снижают содержание кадмия и фтора в растениях, а также токсичность хрома и других тяжелых металлов.

Оптимизация минерального питания растений путем регулирования состава и доз удобрений также снижает токсическое действие отдельных элементов. В Англии в почвах, зараженных свинцом, мышьяком и медью, задержка появления всходов снималась при внесении минеральных азотных удобрений. Внесение повышенных доз фосфора уменьшало токсичное действие свинца, меди, цинка и кадмия. При щелочной реакции среды на заливных рисовых полях внесение фосфорных удобрений вело к образованию нерастворимого и труднодоступного для растений фосфата кадмия.

Однако, известно, что уровень токсичности тяжелых металлов неодинаков для разных видов растений. Поэтому снятие токсичности тяжелых металлов оптимизацией минерального питания должно быть дифференцировано не только с учетом почвенных условий, но и вида и сорта растений.

Среди естественных растений и сельскохозяйственных культур выявлен ряд видов и сортов, устойчивых к загрязнению тяжелыми металлами. К ним относятся хлопчатник, свекла и некоторые бобовые. Совокупность предохранительных мер и мер по ликвидации загрязнения почв тяжелыми металлами дает возможность защитить почвы и растения от токсического их воздействия.

Одно из основных условий охраны почв от загрязнения биоцидами – создание и применение менее токсичных и менее стойких соединений и внесение их в почву и уменьшение доз их внесения в почву. Существует несколько способов, позволяющих уменьшить дозу биоцидов без снижения эффективности их возделывания [16, с. 268]:

· сочетание применения пестицидов с другими приемами. Интегрированный метод борьбы с вредителями – агротехнический, биологический, химический и т.д. При этом ставится задача не уничтожить целый вид целиком, а надежно защитить культуру. Украинские ученые применяют микробиопрепарат в совокупности с небольшими дозами пестицидов, который ослабляет организм вредителя и делают его более восприимчивым к заболеваниям;

· применение перспективных форм пестицидов. Использование новых форм пестицидов позволяет существенно снизить норму расхода действующего вещества и свести к минимуму нежелательные последствия, в том числе и загрязнение почв;

· чередование применения токсикантов с неодинаковым механизмом действия. Такой способ внесения химических средств борьбы предотвращает появление устойчивых форм вредителей. Для большинства культур рекомендуют 2-3 препарата с неодинаковым спектром действия.

При обработке почвы пестицидами лишь небольшая часть их достигает мест приложения токсического действия растений и животных. Остальная часть накапливается на поверхности почв. Степень загрязнения почв зависит от многих причин и прежде всего от стойкости самого биоцида. Под стойкостью биоцида понимают способность токсиканта противостоять разлагающему действию физических, химических и биологических процессов. Главный критерий детоксиканта – полный распад токсиканта на нетоксичные компоненты.

Биодиагностика техногенного загрязнения почв.Высокая чувствительность почвы к любым негативным и позитивным воздействиям позволяет использовать биологические показатели в качестве параметров биомониторинга [10, с. 37].

Биологическая активность — производная совокупности абиотических, биотических и антропогенных факторов почвообразования. В почве зоо- и микробоценозы объединяются в единую систему с продуктами их жизнедеятельности— внеклеточными и внутриклеточными ферментами, а также с абиотическими компонентами почвы.

Основные положения предлагаемой методологии следующие:

· одновременное изучение показателей биологической активности почвы;

· выявление наиболее информативных эколого-биологических показателей и возможного интегрального показателя экологического состояния почвы;

· учет пространственной и временной вариабельности биологических свойств почвы;

· использование сравнительно-географического и профильно-генетического подходов для оценки состояния почвы.

Исследование состояния деградированных почв будет наиболее полным в том случае, если будут определены:

— прямые показатели загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами (валовое содержание тяжелых металлов, содержание их подвижных форм, содержание нефтепродуктов, мощность загрязненного слоя);

— показатели устойчивости к загрязнению тяжелыми металлами и нефтепродуктами (емкость катионного обмена, степень насыщенности основаниями, содержание гумуса, реакция среды);

— Биологические показатели изменения свойств почвы под воздействием металлов-загрязнителей и нефтепродуктов (активность почвенных ферментов, например инвертазы, каталазы, интенсивность выделения углекислого газа, целлюлозоразлагающая способность, общая численность почвенных микроорганизмов, структура микробоценоза и др.).

Для практических целей определение всего комплекса показателей весьма трудоемко и требует дорогостоящего оборудования. Более целесообразно определять показатели, объективно отражающие уровень и последствия загрязнения.

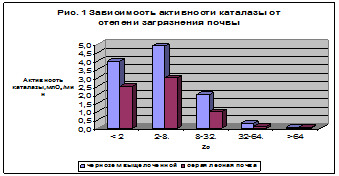

Общие закономерности изменения свойств почвы по мере возрастания содержания загрязняющих веществ могут быть сформулированы только на основе экспериментальных материалов. В результате многолетних исследований установлены наиболее информативные показатели биологической активности почвы для биодиагностики и биомониторинга. К ним относятся, прежде всего, биохимические показатели, поскольку они лучше коррелируют с уровнем загрязнения и имеют меньшее варьирование в пространстве и во времени по сравнению с микробиологическими. Из изученных рекомендуется использовать ферментативную активность—активность каталазы, которая является одним из показателей стабилизации почвенных условий. Ее изменение связано с загрязненностью и буферной способностью почвы (рис. 1).

При слабом загрязнении происходит стимуляция окислительно-восстановительных процессов.

В проведенных исследованиях активность каталазы была максимальной при коэффициенте Zc концентрация загрязняющих веществ, равном 2 – 8, при Zc = 32 и более она практически не проявлялась.

При коэффициенте Zc равном 2 – 8, уровень загрязнения является допустимым, при 8 – 32 – средним, при 32 – 64 – высоким, при Zc > 64 – очень высоким.

Из всех изученных ферментов каталаза наиболее чувствительна, поэтому ее активность может быть использована в качестве критерия оценки восстановления функций почв.

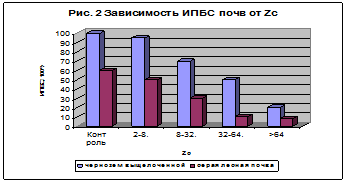

Было установлено, что наиболее информативным показателем экологического состояния техногенно загрязненных почв является интегральный показатель биологического состояния (ИПБС). При расчете ИПБС максимальное значение каждого показателя в выборке принимается за 100 % и по отношению к нему в процентах выражается значение этого же показателя в других пробах, то есть относительный показатель

где Б – значение показателя в пробе; Бmax – максимальное значение показателя.

Затем определяется среднее значение показателя

где n – число показателей.

Интегральный показатель биологической активности рассчитывается по формуле

При диагностике за 100% принимается значение каждого показателя в незагрязненной почве.

Интегральный показатель биологического состояния почвы для всех уровней загрязнения находится в прямой зависимости от содержания в ней тяжелых металлов (рис. 2).

Влияние степени загрязнения на биологические процессы в почве целесообразно определять по отклонению активности внеклеточных биологических процессов от контроля согласно экотоксикологическим нормативам: 50% — очень опасный уровень влияния.

Различные типы почв при одинаковом характере и степени загрязнения проявляют различную устойчивость. Для серой лесной почвы средний уровень загрязнения уже очень опасен, в этом случае восстановление биоценотических функций затруднено или практически невозможно. В черноземе выщелоченном снижение ИПБС на 50% происходит только при высоком уровне загрязнения.

Результаты биомониторинга техногенного загрязненных почв могут широко применяться при оценке воздействия на окружающую среду, экологическом нормировании загрязнения почв, прогнозировании экологических последствий какой-либо хозяйственной деятельности на данной территории, проведение экологической экспертизы, аудита и сертификации предприятий.

Помимо вышеперечисленных методов контроля загрязнений почвы следует сказать и о социально-гигиеническом мониторинге почвы.

Санитарно-эпидемиологическое состояние почвы существенным образом влияет на здоровье населения, поэтому должно учитываться при планировании расселения в пределах городской территории. Кроме того, загрязненные почвы могут оказывать существенное отрицательное воздействие на качество растительности, здоровье животных. Загрязнение почв снижает их потребительскую стоимость и поэтому должно учитывать при продаже земли [8].

Сказанное выше делает необходимым создание системы учета качества почвы посредством мониторинга. В настоящее время существует социально-гигиенический мониторинг, который определяется как государственная система наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека. Однако он не дает возможность оценить снижение общей стоимости земель.

Мониторинг санитарно-эпидемиологического состояния почв должен, в отличие от социально-гигиенического мониторинга, осуществляться не только в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в текущее время, но и создавать условия для правильного формирования инвестиционной политики в направлении улучшения качества этих почв для будущих поколений.

Санитарно-эпидемиологический мониторинг может проводиться на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, уровне муниципальных образований. Однако для этого необходимо разработать и утвердить в установленном порядке нормативные правовые акты и методические материалы. Социально-гигиенический мониторинг почвы. По данным директора Института экологии и гигиены человека РАМН Юрия Рахманина, на территории России 1 300 предприятий ежедневно выбрасывают в атмосферу около 900 различных химических соединений.

Постановление Правительства РФ о социально-гигиеническом мониторинге вступило в силу в 2000 году. К настоящему времени на территории России проводится 15 видов социально-гигиенического мониторинга, целью которого является сбор информации, наблюдение и определение степени зависимости заболеваемости и смертности населения от состояния окружающей среды [13, с. 18].

В течение двух лет накоплены базы данных, которые позволяют специалистам, в том числе и медикам, анализировать уровень заболеваемости теми или иными болезнями в конкретном регионе страны. Так, с помощью мониторинга установлено, что в почве в районе Новосибирска накоплены цинк, хром, свинец, никель и медь в концентрациях, превышающих допустимые нормы. По мнению медиков, подобные загрязнения являются причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, почек, которыми страдают многие жители Новосибирска.

Данные мониторинга позволяют также осуществлять мероприятия по первичной профилактике заболеваний у людей, разрабатывать программы по охране здоровья и окружающей среды [13, с.19].

В результате проведенного исследования основных приоритетных веществ – загрязнителей почвы и методов контроля загрязнений почвы можно сделать следующие выводы.

Определено, что почвенный покров в конечном итоге принимает на себя давление потока промышленных и коммунальных выбросов и отходов, выполняя важнейшую роль буфера и детоксиканта. Почва аккумулирует тяжелые металлы, пестициды, углеводороды, детергенты и другие химические загрязняющие вещества, предупреждая тем самым их поступление в природные воды и очищая от них атмосферный воздух.

В ходе исследования были определены приоритетные вещества – загрязнители почвы. К ним относятся: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк, фтор, бензапилен, бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром и пр. То есть данные вещества относятся к разряду тяжелых металлов. Источники попадания данных загрязняющих веществ различны, но в основном это результаты выбросов промышленных предприятий.

В почве многие химические загрязняющие вещества претерпевают глубокие изменения. Углеводороды, пестициды, детергенты и другие соединения, с одной стороны, могут быть минерализованы или трансформированы в вещества, не оказывающие токсического воздействия на почву, микроорганизмы, растения, животных и человека. С другой стороны, эти же вещества или их производные, а также тяжелые металлы, фтор, оксиды азота и серы в первоначальном или преобразованном виде интенсивно связываются минеральными и органическими веществами почвы, что резко снижает их доступность растениям и соответственно общий уровень токсичности.

При характеристике почв очень трудно использовать широко применяемые при оценке воды, воздуха, продуктов питания и кормов понятия, например, ПДК тех или иных загрязняющих веществ. В числе главных причин – многообразие форм соединений любых элементов и веществ в почвах, от которых зависит доступность этих компонентов растениям и, следовательно, их возможный токсический эффект.

Поэтому при разработке принципов и организации почвенно-химического мониторинга приходится учитывать состав почвы, все ее составляющие, обладающие высокой сорбционной способностью, влияние условий на подвижность и доступность химических веществ растениям. Наиболее значительное влияние оказывает кислотность и щелочность почв, окислительно-восстановительный режим, содержание гумуса, легкорастворимые соли.

Список используемых источников

1. ГОСТ 27593-88 (СТ СЭВ 5298-85) «Почвы. Термины и определения».

2. ГОСТ 17.2.2.01-81 (СТ СЭВ 4470-84) «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния».

3. ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

4. ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ».

5. ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почва. Методы отбора и подготовки проб почвы для химического, бактериологического и гельминтологического анализа».

6. ГОСТ 17.4.3.06-86 (СТ СЭВ 5101-85) «Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ».

7. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами N 4266-87. Утв. МЗ СССР 13.03.87.

8. Приказ от 21.08.2007 № 246 «О мерах по организации проведению социально-гигиенического мониторинга» // СПС Гарант.

9. Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу. — Ленинград.: «Химия», 1991.

10. Девятова Т.А. Биодиагностика техногенного загрязнения почв // Экология и промышленность России. 2006. Январь. – С. 36 – 37.

11. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы. – М.: Наука, 2001.

12. Евреинова А.В., Колесников С.И. Влияние загрязнения черноземов тяжелыми металлами на рост и развитие растений // Материалы IV Международного симпозиума «Степи северной Евразии». Оренбург. 2006.

13. Завистяева Т.Ю. Значение почвы как одного из показателей состояния здоровья населения в системе социально-гигиенического мониторинга // Здоровье населения и среда обитания.– 2006 — № 1(154). — С. 18–22.

14. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. /Под ред. С. Калверта и Г. Инглунда. – М.: «Металлургия», 1991.

15. Исмаилов Н. М. Нефтяное загрязнение и биологическая активность почв. – М.: Наука, 1991.

16. Колесников С.И., Попович А.А., Евреинова А.В. Сравнительная оценка действия различных химических элементов на экологическое состояние почвы // Материалы Международной научной конференции «Экология и биология почв: проблемы диагностики и индикации». Ростов-на-Дону. 2006. С. 264-268.

17. Кормилицын В.И. и др. Основы экологии – М.: ИНТЕРСТИЛЬ, 2007.

18. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. — М.: АО «МДС», 2006.

19. Методы оценки экологической опасности / Под ред. Хоружей Т.А. – М.: Экономика, 1991, 220 с.

20. Монин А. С.. Шишков Ю.А. Глобальные экологические проблемы. — М.: Знание, 2008.

22. Смирнова Н.В., Шведова А.В. Влияние свинца и кадмия на фитотоксичность почвы // Экология и промышленность России. 2005. Апрель. – С. 32 – 35.

Источник

➤ Adblockdetector