Индекс горизонта почвы это

© Почвенный институт

им. В.В. Докучаева

Диагностика почв

Почвенные разности диагностируются в соответствие со структурой объектов ЕГРПР: «Горизонт > Профиль».

Исходным минимальным объектом описания и диагностики почв в ЕГРПР выступает морфогенетический горизонт. Почвенный горизонт — специфический слой почвенного профиля, образовавшийся в результате воздействия почвообразовательных процессов (ГОСТ 27593-88 2005). Почвенный горизонт определяется характерным набором морфологических признаков, а также составом и свойствами физически измеряемых аналитических характеристик.

Основные почвенные горизонты

Основные морфогенетические горизонты почвенного профиля являются результатом функционирования ведущих (профилеобразующих) почвообразовательных процессов (Программа. 1972). Последние обозначаются заглавными латинскими буквами и арабскими цифрами.

| Индекс | Определение |

| Содержащие не менее 70% (по объему) органического вещества различной степени разложения (минеральные частицы преимущественно в виде механической примеси), находятся как на поверхности минеральной почвенной толщи, так и в любой его части (погребенные), а также могут образовывать почвенный профиль полностью (торфяные почвы). | |

| Органическая масса, образованная в основном из неразложившихся или слаборазложившихся растительных остатков, которые почти полностью сохранили главные черты исходного материала. | |

| Органическая масса, состоящая в основном из среднеразложившихся растительных остатков, частично сохранивших свою первоначальную форму (в виде обрывков растительных тканей). | |

| Органическая масса, представленая полностью утратившими исходную форму растительными остатками. | |

| Верхние органо-минеральные горизонты, содержащие значительное количество (до 30% по объему) органической массы различной степени разложения, которая находится преимущественно в механической смеси с минеральной частью и легко от нее отделяется. | |

| Верхние органо-минеральные горизонты, наиболее темноокрашенные в профиле; содержат хорошо гумифицированный органический материал, образованный на месте и находящийся в тесной связи с минеральной частью почвы. | |

| Наиболее осветленные и обесцвеченные в профиле минеральные горизонты, лежащие под горизонтами О, АО и А1, а в случае многочисленных профилей — под любым горизонтом выше находящегося профиля; не имеют морфологических признаков оглеения, характерных для горизонтов G. | |

| Минеральные горизонты, лежащие под горизонтами АО, А1, А2 (а в случае их отсутствия под горизонтами О) и характеризующиеся любым изменением цвета и структуры по сравнению с А, отличающиеся от горизонтов G и С. | |

| Минеральные глеевые горизонты, имеющие на большей части площади свежего среза (не менее 70%) ярко-голубые, сизые, зеленые, ржавые тона окраски, однородные или чередующиеся. | |

| Глеевые горизонты, окрашенные в яркие голубые и синие тона, однородные и чередующиеся. | |

| Глеевые горизонты, пестроокрашенные и голубоватые, сизые и ржавые тона. | |

| Минеральные горизонты, имеющие оливковые, зеленые, серовато-зеленоватые тона окраски. | |

| Почвообразующая порода, не измененная существенно почвообразованием. | |

| Подстилающая порода, отличающаяся от почвообразующей, залегает под почвенным профилем, не изменена существенно почвообразованием. | |

| Сильноцементированные (твердые) во влажном и сухом состоянии, способны служить водоупором или барьером для плоскостной эрозии; образовались в результате концентрации различных химических соединений (оксидов железа, кремнезема, карбонатов Са и Mg, солей и др.), цементирующих почвенную массу. | |

| Хрупкие, ячеистые корочки мощностью не более 5 см, образующие поверхностную часть почвенного профиля. |

Любой из выделенных основных морфогенетических горизонтов (О1, О2, А1, А2, В, G1, S и т. д.) может подразделяться на подгоризонты по количественному изменению основного диагностического признака горизонта. В этих случаях к индексу морфогенетического горизонта справавнизу прибавляют дополнительную арабскую цифру (О11, О12, А21, А22 и т. д.).

Переходные морфогенетические горизонты, в которых признаки верхнего и нижнего горизонтов сменяются постепенно, обозначают индексами соответствующих выше- и нижележащих горизонтов, написанных рядом. Первым ставят индекс горизонта, признаки которого преобладают в переходном горизонте (А2В1, А1В1).

Переходные морфогенетические горизонты, в которых признаки выше- и нижележащих горизонтов вклиниваются один в другой или сочетаются, обозначают индексами выше- и нижележащих горизонтов, разделенных наклонной линией А2/В1, А1/В1.

Погребенный горизонт заключается в квадратные скобки [А1].

Мерзлые, водоупорные, цементированные льдом морфогенетические горизонты, обнаруженные в момент описания профиля, обозначаются индексом основного горизонта со специальнымзнаком перед его индексом в виде подчеркнутой единицы (+ВC).

Морфогенетические горизонты с отрицательной температурой в момент описания, но не являющиеся водоупорными (лед в них может присутствовать или отсутствовать), обозначаются основным индексом с постановкой перед ним направленной вниз стрелки (vВС).

Различные характеристики основных морфогенетических горизонтов, такие как наличие солей карбонатов, морфологически выраженной солонцеватости и т. д., обозначают малыми индексами. Они ставятся справа после основного индекса и также обозначаются латинскими, но строчными буквами.

Дополнительные свойства почвенных горизонтов

Дополнительные свойства морфогенетических горизонтов являются следствием наложения на основной профилеобразующий почвообразовательный процесс второстепенных процессов. Последние обозначаются малыми индексами справа от основного индекса.

Дополнительные свойства морфогенетических горизонтов

| Индекс | Пример использования | Определение |

| Вса, Аса, Сса | Карбонаты кальция и магния. | |

| Врса, Арса | Щебень карбонатных пород среди бескарбонатного мелкозема. | |

| Bcs | Визуально различимые выделения гипса. | |

| Bs | Визуально различимые выделения легкорастворимых солей. | |

| A1fe, Cfe | Ферраллитный состав минеральной массы (низкое, менее 5%, содержание первичных минералов, кроме наиболее устойчивых (кварца, рутила и др.), в илистой фракции господствуют каолинит, галлуазит, оксиды алюминия и железа). | |

| А1fа, Bfa, Cfa | Ферраллитизированный состав минеральной смеси (наряду с различными первичными минералами существенную роль в составе минеральной массы играют каолинит, галлуазит, гидрооксиды железа, а иногда и алюминия). | |

| Bsl | Солонцовые и солонцеватые горизонты. | |

| Вm | Минеральные горизонты, основные морфологические признаки которых сформировались в результате изменения исходной массы на месте (метаморфические). | |

| Вn | Наличие твердых конкреций (любого состава), которые можно выделить из почвенной массы. | |

| А1а, А2а | Горизонты, имеющие существенные изменения в морфологии, связанные с деятельностью человека (пахотные, культурно-ирригационные, уплотненные от вибрации машин, окультуренные в результате удобрения навозом, торфом и т. д.). | |

| A2g, Bg | Наличие морфологических признаков оглеенния, недостаточные для отнесения горизонтов к G1, G2, G3. | |

| Bh | Иллювиально-гумусовые горизонты темно-коричневых и буро-красно-коричневых оттенков. | |

| Bf | Иллювиально-железистые горизонты ярко-желтых, красных и буро-желтых тонов. | |

| Bt | Горизонты более тяжелого гранулометрического состава, чем вышележащие, с ясными визуальными признаками привноса тонкодисперсного материала в виде пленок по трещинам, порам, граням структурных отдельностей. | |

| ВСр | Наличие камней размером > 1см (щебень, гравий, глыбы, валуны, галька и т.п.) в количестве >10% по объему. | |

| A2h, Bh | Горизонты, не выходящие на дневную поверхность и не контактирующие непосредственно с горизонтами О и АО; имеют более темную гумусовую окраску в черно-cepых тонах по сравнению с вышележащим горизонтом; непогребенные (вторые гумусовые горизонты, горизонты накопления серого, темно-серого гумуса над водоупорными барьерами, в том числе и над мерзлотой, иллювиально-гумусовые горизонты в нейтральных и щелочных почвах). | |

| А1z, Оz | Наличие обильных следов жизнедеятельности почвенной фауны (копролиты, цисты насекомых, червороины, кротовины, сурчины, лемминговины и т.д.). | |

| Av, 02v | Горизонты, состоящие (50% или более) из живых частей растений (степной войлок, дерновинные горизонты, луговые почвы, очесы мхов и лишайников). | |

| ВСsu | Минеральные черные и темно-серые горизонты, имеющие запах сероводорода и содержащие сульфиды железа. | |

| BCd | Признаки динамических явлений перемещения почвенной массы. | |

| Ave, Bve | Признаки слитости. |

(Bca, Вm, Bс) — черта под малым индексом горизонта означает максимальную выраженность в нем данного признака.

При наличии нескольких малых дополнительных индексов у основных индексов горизонта их пишут через запятую (В1m, f, g).

Если в горизонте содержатся легкорастворимые соли, то наличие в нем гипса и карбонатов в индексе не обозначают. При содержании выделений гипса не указывают в индексе наличие в горизонте карбонатов.

Почвенный профиль — совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования (ГОСТ 27593-88 2005). Диагностика почв, согласно со строением их морфо-генетического профиля, согласуется с традицией отечественной школы факторно-генетического почвоведения.

Согласно концепции ЕГРПР, каждый почвенный профиль диагностируется характерной комбинацией морфогенетических горизонтов, которые, как правило, следуют в вертикальном порядке. Последовательное сверху вниз обозначение морфогенетических горизонтов дает формулу строения профиля. При записи строения профиля индексы горизонтов разделяются знаком тире: О—А2—А2/В—В—ВС—С.

В случаях, когда морфо-генетический горизонт может сменяться другим, рядом с индексом основного горизонта в круглых скобках пишут индекс замещающего горизонта:

Для обозначения морфогенетического горизонта, наличие которого в профиле необязательно, его индекс заключают в круглые скобки:

Если морфологически различается слоистое (дву- или многочленное) строение исходной породы (когда мощность слоев породы соразмерна с мощностью почвенных горизонтов), то вводят обозначение слоев и римскими цифрами (II, III и т. д.). Нумерация слоев начинается с римской цифры II, при этом имеется в виду, что вышележащий слой обозначен цифрой I, которая опускается при индексировании горизонтов (А1—В1—IIВ2—IIВС).

Источник

Буквенные индексы горизонтов и их свойства

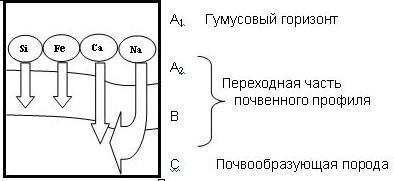

По Б.Г. Розанову, почвенный профиль — это определенное сочетание генетических горизонтов в пределах почвенного тела (педона), специфическое для каждого типа почвообразования. Строение почвенного профиля — наиболее значимая характеристика почвы. Тип профиля определяется сочетанием факторов почвообразования и процессами, ими обусловленными, и соответствует типу почвы как наивысшей номенклатурной единице в почвоведении. Выделяют два типа строения почвенного профиля: Первый характерен для автоморфных почв (рис. 12).

Формирование происходит в условиях элювиальных (промывание) ландшафтов под влиянием атмосферной влаги. Систематические нисходящие токи осадков обусловливают закономерное перемещение химических элементов и частиц вниз. Тип водного режима в этих условиях может быть как промывным, так и непромывным. Профиль автоморфной почвы схематично выглядит следующим образом:

Рисунок 12 — Строение профиля автоморфных почв

Вторым типом строения профиля обладают почвы, формирование которых происходит в условиях избыточного увлажнения. Здесь процесс почвообразования протекает под воздействием грунтовых вод, которые периодически или постоянно обогащают почвенную толщу определенными химическими элементами. Тип водного режима в этих условиях будет соответствовать выпотному, а почвы этого ряда называться гидроморфными(рис. 13).

Рисунок 13 — Строение профиля гидроморфных почв

Итак, почвенный профиль разделяется на генетические горизонты, формирование которых обусловлено факторами почвообразования и макропроцессами. Диагностику почвенных горизонтов осуществляют на основе морфологических признаков. Для удобства распознавания и характеристики горизонтов еще Докучаев предложил кодировать их латинскими буквами (символами или индексами). Каждый горизонт имеет свой буквенный символ. Так как горизонты могут подразделяться на подгоризонты, используют дополнительные цифровые и буквенные индексы. Система символов генетических горизонтов и подгоризонтов называется формулой строения почвы.

В России (по классификации 1977г.) приняты следующие символы генетических горизонтов:

Рассмотрим первостепенные свойства, морфологию и генезис основных горизонтов:

А0 – лесная подстилка (в лесных почвах), это органогенный горизонт; представлен листьями, хвоей, шишками, мхом, ветками с разной степенью разложения. Морфологические признаки здесь не определяются;

или – степной «войлок»(в степных почвах) также является органогенным; состоит из опавших листьев, стеблей растений и переплетенных между собой узлов кущения.

Т – торфяный (в болотных почвах) в зависимости от степени разложения подразделяется на Т1, Т2, Т3.

Ад – дерновый (дернина), поверхностный минеральный гумусово-аккумулятивный поверхностный горизонт, сильно переплетенный и скрепленный корнями травянистой растительности (преимущественно луговой и лугово-степной). Их количество обычно более 50 %.

А – гумусово-аккумулятивный:формируется в верхней части профиля при черноземном (степном) типе почвообразовательного процесса. Диагностируется в черноземных почвах. В нем накапливается наибольшее количество гумуса (органического вещества), тесно связанного с минеральной частью почвы. Окраска – от черной, темно-серой, бурой, коричневой до светло-серой. В этом горизонте растения находят себе пищу, здесь обитают черви, насекомые и микроорганизмы. Биологически активный горизонт с зернистой водопрочной структурой. Характерны мелкие округлые структурные образования, повисающие как четки или бусы на корневых волосках.

А1 – гумусово-элювиальный:формируется при дерновом почвообразовательном процессе. Диагностируется в серых лесных, дерново-подзолистых почвах, черноземе оподзоленном и солонцах. В нем выражены не только процессы накопления гумуса и элементов питания, но и разрушение минеральной части, частичный вынос подвижных органических и неорганических соединений. Окраска – темно-серая, серая, светло-серая с едва заметным белесоватым налетом кремнеземистой присыпки (SiO2). Характерным признаком данного горизонта является комковато-зернистая, пороховидная, комковато-пылеватая, особенно на пашне структура.

А2 – элювиальный, горизонт вымывания (подзолистый – в подзолистых и дерново-подзолистых почвах, осолоделый – в солодях): формируется при подзолистом почвообразовательном процессе и промывном типе водного режима. Диагностируется в подзолистых почвах (или солодях). Располагается под гумусово-элювиальном горизонтом. Здесь происходит кислотное или щелочное разрушение минеральной части почвы. Из него вымываются вниз по профилю продукты разрушения минералов, а также илистые, коллоидные частицы. В результате горизонт А2 приобретает легкий (песчаный, супесчаный) гранулометрический состав, обедняется оксидами железа, гумусом, элементами питания. Окраска светло-серая, белесая, цвета печной золы благодаря присутствию устойчивого к разрушению минерала кварца (новообразование – кремнеземистая присыпка). Горизонт может иметь листовато-чешуйчатую структуру, либо быть бесструктурным.

В – возможны два варианта в названии этого горизонта:

1. иллювиальный, горизонт вмывания: формируется в почвах с хорошо выраженными признаками элювиирования (вымывания) — серые лесные, дерново-подзолистые, подзолистые, солоди, а также чернозем оподзоленный и выщелоченный. Располагается под элювиальным горизонтом. В этот горизонт вмываются глинистые частицы, оксиды железа, марганца и другие коллоидные вещества из вышележащих горизонтов. Поэтому горизонт более тяжелого гранулометрического состава, в сравнении А2, а также более темной окраски: бурой, коричневой, красно-бурой и т.д. Горизонт В — наиболее уплотненный, ореховатой или призмовидно-ореховатой структуры.

В зависимости от вида вмытых веществ различают следующие символы иллювиальных горизонтов: ВFe – иллювиально-железистый, Вh – иллювиально-гумусовый, Вi – горизонт, обогащенный илистыми частицами, Вк — иллювиально-карбонатный

2. переходный от гумусово-аккумулятивного горизонта (А) к почвообразующей породе (С): формируется в почвах без элювиального горизонта, при непромывном типе водного режима (каштановые, чернозем обыкновенный, южный). Здесь не наблюдается перемещения минеральной алюмосиликатной основы. По характеру сложения, структуре и интенсивности темной окраски горизонт В подразделяется на подгоризонты В1 (подгоризонт с преобладанием гумусовой окраски), В2 (подгоризонт неравномерной гумусовой окраски), В3 (подгоризонт окончания гумусовых затеков).

С – почвообразующая порода:та предполагаемая горная порода, из которой сформировалась данная почва; не затронутый или слабо затронутый почвообразовательным процессом слой почвы. Выделяется как наиболее глубокий горизонт почвенного профиля, не имеющий свойств органогенных, элювиальных горизонтов. В ходе почвообразования передает почве свой минералогический, химический и гранулометрический состав.

Содержание работы

1. Выделите генетические горизонты почвы на монолите. Каждый горизонт (предварительно) последовательно пронумеруйте, как показано на схеме:

2. Измерьте мощность каждого горизонта и запишите в виде следующей дроби (пример):

1 * где в числителе «0 см» — начало горизонта, «20 см» — окончание горизонта, в знаменателе «20 см» — мощность горизонта

2 в числителе «20 см» — начало горизонта, «30 см» — окончание горизонта, в знаменателе «10 см» — мощность горизонта

* — на месте цифр, после определения морфологических признаков и диагностики почв необходимо указать буквенные индексы!

3. Каждый горизонт опишите по морфологическим признакам.

4. Используя материалы учебников, методических указаний по классификации и диагностике почв, практического занятия по данной теме, определите полное название почвы по следующим таксономическим единицам: тип, подтип, род, вид, разновидность и, по-возможности, разряд. Параллельно с этим определите тип почвообразовательного процесса (макропроцесса).

Пример названия почвы: чернозем (тип) обыкновенный (подтип) карбонатный (род) маломощный малогумусный (вид) среднесуглинистый (разновидность) на карбонатном легкосуглинистом делювии (разряд).

Преподаватель контролирует правильность выделения почвенных горизонтов, их мощности, морфологические признаки, название почвы. В ходе проверки обсуждаются наиболее важные вопросы: вероятные условия формирования исследуемой почвы (генезис); морфологические признаки, подтверждающие правильность диагностики типа почвообразовательного процесса.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник