Системы земледелия

Плодосменная, пропашная, зернопропашная системы относятся к интенсивным системам земледелия, они обеспечивают воспроизводство плодородия почвы и прогрессивный рост урожаев за счет широкого применения факторов интенсификации.

Эти системы возникли в связи с бурным развитием капитализма, ростом городского населения и увеличивающимся спросом на сельскохозяйственные продукты, особенно на продукты животноводства. На смену зернопаровой системе земледелия наряду с зернопаропропашной пришла плодосменная система с более совершенной структурой посевных площадей и более рациональным использованием земли.

Плодосменная система. Не более половины площади пашни занимают зерновые культуры, на остальной части выращивают пропашные и бобовые, плодородие почвы поддерживают и повышают чередованием зерновых, бобовых и пропашных культур, применением удобрений и обработкой почвы.

В качестве агрономической основы плодосменной системы земледелия было принято чередование культур с различной потребностью в питательных элементах и неодинаковым влиянием их на плодородие почвы.

Растения по потребности в питательных веществах стали делить на три группы. К первой группе были отнесены зерновые культуры, потребляющие значительное количество азота и фосфора; ко второй — бобовые и зерновые бобовые культуры, обладающие свойством через посредство клубеньковых бактерий, развивающихся на их корнях, ассимилировать азот воздуха и обогащать им почву; к третьей — корнеплоды и клубнеплоды, которые потребляют много калия и меньше фосфора и азота.

По влиянию на плодородие почвы растения делили на «истощающие» плодородие (зерновые колосовые, лен-долгунец и др.) и «обогащающие» его (многолетние бобовые травы, зерновые бобовые, пропашные).

Все природные кормовые угодья были переведены в пашню, на которой в севообороте выращивали сельскохозяйственные культуры всех групп.

При этом озимые культуры размещали после бобовых и зерновых бобовых, а пропашные после озимых. За пропашными следовали яровые зерновые. Посев зерновых культур два года подряд не допускался. В севообороте предусматривали такое чередование культур, при котором обеспечивалась ежегодная смена их в каждом поле. Для поддержания и повышения плодородия почвы в севооборотах отводили половину площади под зерновые и половину под бобовые и пропашные. Вместо чистого пара вводили пар, занятый клевером. Это давало дополнительные корма для животноводства и повышало плодородие почвы.

Плодосменную систему земледелия начали внедрять в Бельгии, в конце XIX в. ее ввели в Англии в графстве Норфольк, в котором был принят севооборот со следующим чередованием культур: 1 — клевер, 2 — озимая пшеница, 3 — корнеплоды, 4 — ячмень с подсевом клевера. Несколько позже плодосменную систему земледелия стали вводить во Франции и в других западных странах. Переход на плодосменные севообороты с применением более совершенных приемов обработки почвы в сочетании с усиленным удобрением обеспечил в странах Западной Европы быстрое повышение урожаев и рост продуктивности, животноводства. Так, в Англии, Бельгии, Германии, Нидерландах за 70-80 лет освоения плодосмена (к 1850-1860 гг.) урожайность зерновых культур удвоилась, достигнув 1,6-1,7 т/га, а в следующем столетии (к 1960-1970 гг.) в условиях более высокой культуры земледелия достигла 3,3-4,3 т/га.

В развитие научных основ плодосменной системы еще в XVIII-XIX вв. внесли заметный вклад русские ученые А. Т. Болотов, И. М. Комов, М. Г. Павлов, П. А. Костычев, А. Н. Энгельгардт, И. А. Стебут и др. Их рекомендации о введении в севообороты многолетних бобовых трав и пропашных культур послужили предпосылкой для построения плодосменных севооборотов. Они активно пропагандировали внедрение плодосмена в сельское хозяйство России. М. Г. Павлов писал, что любое агротехническое мероприятие более эффективно при плодосмене, чем при бессменном посеве.

Переход от зернопаровой системы земледелия к плодосменной был явлением прогрессивным. Его роль в развитии сельского хозяйства высоко оценил В. И. Ленин.

После Октябрьской революции с предложением о необходимости введения плодосменных севооборотов выступали Д. Н. Прянишников, С. П. Кулжинский, придававшие большое значение правильному чередованию культур в севообороте и введению в него бобовых многолетних трав и зерновых бобовых культур, обогащающих почву азотом.

Плодосменная система земледелия наряду с другими интенсивными системами земледелия получила распространение в хозяйствах Центрально-Черноземной зоны, лесостепной части Украины, в хозяйствах Северного Кавказа.

Тем не менее она не в полной мере отвечает требованиям современного сельского хозяйства и в первую очередь его специализации.

Пропашная система. Развитие товарного земледелия в России привело к появлению в середине XIX столетия пропашной (промышленно-заводской, или огородной) системы земледелия. Она возникла в районах, специализирующихся прежде всего на производстве сахарной свеклы, картофеля, подсолнечника и овощей. Выращивание таких культур определило прямую связь сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью, что дало основание А. В. Советову, А. С. Ермолову и другим ученым назвать эту систему земледелия промышленной.

При пропашной системе земледелия большую часть пашни занимают пропашные культуры, плодородие почвы поддерживают и повышают обработкой почвы и применением удобрений. Будучи высокопродуктивными, они потребляют много доступных питательных веществ, почвенной влаги и предъявляют повышенные требования к другим факторам жизни. Эта система требует наиболее совершенных агротехнических мероприятий, внесения большого количества органических и минеральных удобрений, высококачественной и своевременной обработки почвы, более широкого использования приемов борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, мелиоративных и других приемов, направленных на получение высоких урожаев всех культур. Поэтому она может быть эффективной только при высоком уровне культуры земледелия.

В России из-за слабой технической, материальной оснащенности сельского хозяйства и по другим причинам пропашная система была менее распространена, чем плодосменная. В зависимости от спроса на тот или иной продукт на рынке она часто переходила в так называемую вольную систему использования земли.

В настоящее время пропашная система земледелия распространена в районах интенсивного выращивания пропашных культур (на Кубани, Украине, в Молдавии, Средней Азии и др.). Она не перспективна в районах с повышенной активностью эрозионных процессов и в хозяйствах, не достигших высокого уровня интенсивности земледелия.

Современные системы земледелия. Для современного этапа развития сельскохозяйственного производства характерны следующие особенности: вложение в отрасль значительных капитальных средств, применение механизации, химизации, мелиорации, высокопродуктивных сортов и гибридов, совершенствование форм организации производства и оплаты труда.

Добавочное вложение в обрабатываемую землю влечет за собой изменение способов производства, приводит к созданию новых технологий, повышающих урожаи и производительность труда в земледелии. В. И. Ленин писал: «В сущности ведь самое понятие: «добавочные (или: последовательные) вложения труда и капитала» предполагает изменение способов производства, преобразование техники. Чтобы увеличить в значительных размерах количество вкладываемого в землю капитала, надо изобрести новые машины, новые системы полеводства, новые способы содержания скота, перевозки продукта и пр. и пр.» При этом новые технологии по сравнению со старыми должны быть более производительными при наименьших затратах.

На повышение продуктивности и устойчивости земледелия направлены научно обоснованные системы земледелия. В настоящее время введены и осваиваются почвозащитные зональные системы земледелия. Эти системы включают основные принципы определенных интенсивных (зернотравяной, зернопропашной, зернопаропропашной, плодосменной, зернопаровой, пропашной) систем земледелия, исходя из конкретных природно-экономических условий. Все звенья такой системы (севообороты, системы обработки почвы, удобрение, посев и др.) в полной мере учитывают и реализуют местные почвенно-климатические, материально-технические и трудовые ресурсы.

Зональные системы земледелия. Они должны быть почвозащитными и интенсивными, соединять достижения науки, техники и передовой практики в условиях специализации сельскохозяйственного производства, базироваться на интенсивных технологиях и представлять собой земледельческий комплекс. Система должна обеспечивать устойчивое земледелие, получение максимального количества высококачественной растениеводческой продукции при минимальных затратах труда и средств.

Важнейшая особенность зональных систем земледелия — нормативность в воспроизводстве плодородия почвы, технологического и организационно-экономического комплекса. Они базируются на нормативно-технологической основе с широким использованием расчетно-балансовых методов программирования плодородия почвы и урожаев.

Научно обоснованные зональные системы земледелия имеют решающее значение для наращивания производства зерна, кормов и другой продукции. Опыт показывает, что высокие и устойчивые урожаи зерновых (4-5 т/га), силосных (40-60 т/га) и других культур получают те хозяйства, где наиболее полно освоены системы земледелия. Практика показывает также, что земледелие нельзя развивать по какой-то единой, постоянно установленной схеме.

В каждом хозяйстве систему земледелия нужно ежегодно совершенствовать с учетом новых задач и возможностей в направлении повышения интенсификации, экологической и экономической обоснованности, комплексной эффективности (почвозащитной, природоохранной, социальной и экономической).

Эффективность системы земледелия определяется оценкой отдельных агротехнических, мелиоративных, организационных и других мероприятий, входящих в ее состав, из которых складывается эффективность системы в целом.

К основным показателям экономической оценки системы земледелия относятся: уровень продуктивности (производство продукции земледелия в условных зерновых единицах на 1 га пашни), уровень затрат, рентабельность производства и производительность труда.

Источник

Системы обработки почвы

Обработку почвы выполняют с помощью целого ряда приемов обычной, мелкой и поверхностной обработок, способствующих регулированию почвенного режима и благоприятному возделыванию сельскохозяйственных культур. В каждом отдельно взятом приеме обработки почвы выполняется одна или несколько технологических операций. Но один прием не решает всех задач, возлагаемых на обработку. Поэтому все приемы обработки почвы при возделывании культуры объединяют в группы, системы.

Система обработки почвы— совокупность последовательных и взаимосвязанных научно-обоснованных приемов обработки почвы под культуры в севообороте, выполняемых в определенных природно-экономических условиях.

Системы обработки почв дифференцируются в зависимости от возделываемой культуры (под яровые, озимые, промежуточные культуры), гранулометрического состава почвы (легких, средних, тяжелых почв), предшественника (после паров, непаровых (стерневых) предшественников, многолетних трав, пропашных), почвозащитного действия (против водной, ветровой эрозии).

Особую систему составляет обработка почв, загрязненных радионуклидами. Свои особенности имеет обработка переувлажненных минеральных почв, старопахотных торфяных почв, вновь осваиваемых земель.

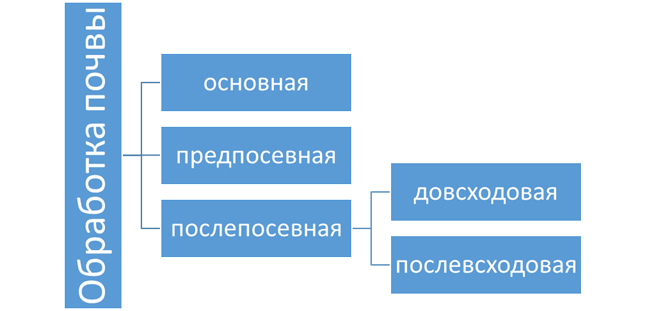

Системы обработки почвы классифицируют по времени выполнения работ(рис.3.17)

Рис. 3.17 Системы обработки почвы

Основная обработка почвы— это первая, наиболее глубокая обработка, выполняемая после уборки предшествующей культуры самостоятельно или в сочетании с приемами поверхностной и мелкой обработки.

Задачи основной обработки почвы: борьба с сорняками, вредителями и возбудителями болезней сельскохозяйственных культур; заделка растительных остатков, удобрений; улучшение свойств почвы; углубление пахотного горизонта; борьба с эрозией почвы.

Срок проведения основной обработки почвы: летний, летнее-осенний, весенний. Основная обработка почвы, проводимая в летне-осенний период под посев будущего года, называется зяблевой.

В зависимости от проводимых технологических операций система основной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры может быть отвальной (традиционной, с оборотом пласта), безотвальной, мелкой и нулевой (прямой посев).

В системе основной обработки почвы могут проводитьсявсе приемы основной, поверхностной и мелкой обработки, кроме окучивания и междурядной культивации. Выбор приемов и способов основной обработки почвы зависит от предшественника, засоренности поля, вносимых удобрений, влажности почвы, гранулометрического состава почвы и т.д.

Предпосевная обработка почвы— обработка почвы, проводимая перед посевом или посадкой сельскохозяйственных культур.

Задачи предпосевной обработки почвы: сохранение влаги; создание посевного слоя с благоприятными условиями для жизни культурных растений и микроорганизмов; борьба со всходами сорняков; заделка в почву удобрений, пестицидов; создание условий для посева семян на заданную глубину, ухода за посевами и уборки урожая.

У яровых культур предпосевная обработка почвы проводится весной с начала весенне-полевых работ до посева, у озимых — летом и осенью вслед за основной обработкой.

В системе предпосевной обработки почвы могут осуществляться такие приемы как сплошная культивация, боронование, прикатывание, нарезка гребней, шлейфование. Выбор приема обработкизависит от возделываемой культуры, вносимых удобрений, погодно-климатических условий, типа и гранулометрического состава почвы.

Послепосевная обработка почвыпредставляет собой один или несколько приемов обработки почвы, выполняемых в определенной последовательности после посева или посадки сельскохозяйственных культур до их уборки.

Задачи послепосевной обработки почвы: поддерживание оптимального строения посевного слоя с целью обеспечения наиболее благоприятных для растений режимов почвы; уничтожение всходов сорняков; разрушение почвенной корки; заделка удобрений и пестицидов; создание и сохранение определенной формы поверхности почвы; прореживание (при необходимости) всходов пропашных культур.

По срокам проведенияпослепосевная система обработки почвы делится на довсходовую (прикатывание, боронование) и послевсходовую (боронование, междурядная обработка, окучивание). Выбор приема обработки зависит от возделываемой культуры, погодных условий, степени и вида засоренности поля, типа и гранулометрического состава почвы.

Интенсивная обработка почвы способствует активизации аэробных процессов и разложению органического вещества, снижению естественного плодородия. Бессистемная обработка сухих и переувлажненных почв, особенно тяжелого гранулометрического состава, при которой образуются на поверхности глыбы, разрушаемые последующими поверхностными обработками, приводит к распылению почвы. Такая почва легче подвергается водной и ветровой эрозии. Интенсивная обработка почвы часто способствует потере большого количества влаги. Рыхлые, распыленные почвы не позволяют заделать семена культурных растений на заданную глубину, а при выпадении осадков эти почвы заплывают, образуя корку, что резко снижает полевую всхожесть, а в итоге и урожайность сельскохозяйственных культур. Интенсивная обработка почвы, распыляя почву, приводит к чрезмерному ее уплотнению тракторами, машинами и орудиями.

Отвальная вспашка имеет ряд недостатков, таких как: ухудшение физических свойств почвы, разрушение структуры, образование плужной подошвы, невыровненность поверхности поля, образование развальных борозд и свальных гребней, увеличение водной и ветровой эрозии, большой расход топлива и времени на подготовку почвы.

Согласно рекомендаций РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», в условиях республики вспашку нужно проводить под озимые пшеницу, рапс, ячмень; озимое тритикале на семеноводческих посевах; яровую пшеницу, ячмень пивоваренный и на семена, картофель, сахарную свеклу, на полях после многолетних трав. На тяжело- и среднесуглинистых почвах она должна проводиться ежегодно, на легкосуглинистых — один раз в два года, супесчаных и песчаных — один раз в четыре года.

Совершенствование систем обработки почвы в настоящее время осуществляется в направлении минимализации. Приемы и системы минимальной обработки почвы разрабатываются с учетом почвенно-климатических условий, биологических особенностей культуры, наличия многолетних сорняков и др.

Минимальная обработка почвы — обработка, обеспечивающая снижение энергетических и трудовых затрат путем уменьшения количества и глубины обработок, совмещения операций и приемов, осуществляемых в одном рабочем процессе, или уменьшения обрабатываемой поверхности поля и применения при необходимости гербицидов.

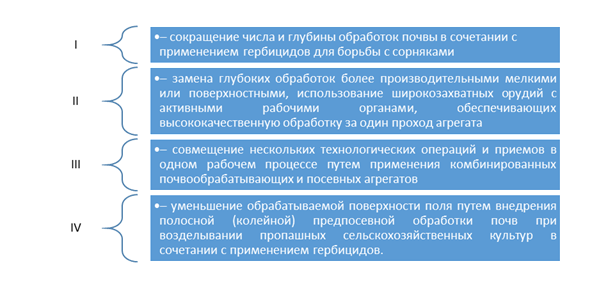

Минимализация обработки почвы обеспечивает экономию времени, повышение производительности труда и сокращение сроков выполнения полевых работ как одного из факторов повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Минимализация обработки осуществляется следующими путями:

Рис.3.18 Пути минимализации обработки почвы

Кроме положительной стороны (снижение расхода ГСМ, амортизации техники, экономия трудовых ресурсов, улучшение водного режима почвы в засушливых условиях, сдерживание процесса минерализации органического вещества почвы) минимальная обработка почвы имеет и отрицательную — ухудшение фитосанитарной ситуации на полях, резкая дифференциация пахотного слоя по плодородию (более высокое накопление элементов питания наблюдается в слое 0–10 см и низкое — в слое 10–20 см), заметное уплотнение малогумусных дерново-подзолистых почв с неблагоприятными агрофизическими свойствами. В связи с этим не рекомендуется применять минимальную обработку почвы на тяжелосуглинистых и глинистых почвах с высокой степенью уплотнения, на почвах с неотрегулированным водным режимом (временно избыточно увлажненных), на почвах с низкими показателями плодородия (содержание гумуса менее 2 %, фосфора и калия — менее 100-150 мг/кг почвы) и при балле плодородия менее 25 % (20 % пашни), на склоновых землях (кроме безотвального рыхления).

Безотвальная (чизельная) обработка почвы возможна под озимую рожь и тритикале на зерно, яровые зерновые после пропашных предшественников, кукурузу на постоянных участках, яровой рапс, люпин, горох, вику, однолетние травы. На легкосуглинистых почвах допускается ее проведение один раз в два года, супесчаных — три раза в четыре года.

Мелкая обработка может проводиться под пожнивные и поукосные культуры, озимую рожь на фураж, редьку масличную, яровые зерновые после пропашных. На легкосуглинистых почвах она осуществляется один раз в два года, супесчаных и песчаных — три раза в четыре года.

В системе обработки почв в севообороте следует умело сочетать отвальные и безотвальные орудия, а также комбинированные агрегаты. При этом необходимо соблюдать периодичность проведения обработок в осенний и весенний периоды, не допуская применения одних и тех же приемов на одном поле на протяжении ряда лет. Все виды механических обработок должны проводиться с чередованием их глубины с целью более полного использования всего потенциала физических и физико-химических свойств пахотного горизонта.

При нулевой обработке почвы (No-Till) против сорняков вместо механических обработок применяют гербициды. Сеялки нарезают узкие борозды сошником, куда укладывают семена с одновременным внесением высокоэффективных гербицидов. Междурядные обработки не проводят.

В условиях республики прямой посев (нулевая обработка почвы) рекомендован под пожнивные и поукосные культуры, озимые зерновые и крестоцветные на зеленую массу, редьку масличную, при подсеве трав в дернину на почвах супесчаных и песчаных с содержанием гумуса ≥ 2 %, фосфора и калия не ниже 150–200 мг/кг почвы.

Источник