Что такое селекция

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Благодаря селекции каждый год выводятся все новые и новые сорта растений и виды животных. Но зачем это нужно?

Для того, чтобы миллиарды людей могли прокормиться на весьма ограниченных ресурсах планеты земля и не исчерпать их до конца за жизнь одного поколения.

Но что же такое селекция? Каким образом осуществляется процесс выведения новых видов и сортов? Какие методы используются? Обо всем об этом мы и поговорим сегодня. Не переключайтесь, будет интересно.

Селекция — это.

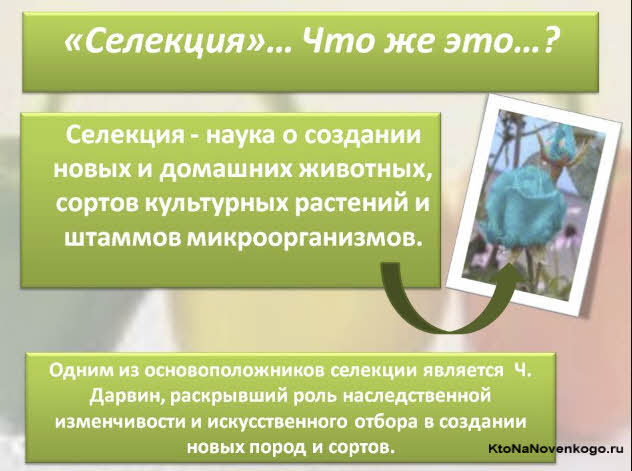

Селекция (лат. selection – выбор, отбор) – это наука, которая изучает процесс и способы создания новых или улучшения существующих пород животных, сортов растений или штаммов (чистых культур) микроорганизмов.

Как процесс селекция началась в древние времена, когда люди научились приручать диких животных и высаживать культурные растения. Как наука селекция сформировалась относительно недавно (примерно в середине XIX века) на базе генетики и по мере развития эволюционной теории.

По определению выдающегося генетика, ботаника и селекционера Н.И.Вавилова,

«селекция представляет собой эволюцию, направляемую волей человека».

Зачем же человеку понадобилось «исправлять» созданные природой живые организмы? И как ему это удаётся? Об этом пойдёт речь ниже.

Задачи селекции

Статистика свидетельствует, что примерно четвёртая часть населения Земли недоедает, то есть не получает питательных веществ в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей организма человека. В этой связи первоочередной задачей селекционеров стало выведение высокопродуктивных пород животных и сортов растений.

Конечно, можно было бы пойти по пути экстенсивного развития животноводства и растениеводства (наращивать поголовье скота, расширять посевные площади), однако этот путь чреват истощением природных ресурсов и, в конечном счёте, нарушением экологического баланса.

Ведь и без этого нагрузка на экосистему непрерывно растёт: расширяются города, строятся промышленные предприятия и агрокомплексы, прокладываются дороги и т.д.

В обобщённом виде задачи селекции сводятся к следующему:

- повышение продуктивности (молочной, мясной, яичной, рабочей) сельскохозяйственных животных;

- повышение урожайности сельхозкультур;

- улучшение качества (потребительских свойств) продукции;

- усиление устойчивости к различного рода заболеваниям;

- пригодность для промышленного выращивания или механизированной обработки;

- достижение экологической пластичности (способности организма адаптироваться к изменениям внешних факторов).

» alt=»»>

Итогом решения вышеупомянутых задач стало получение устойчивых популяций живых организмов (пород, сортов и штаммов), искусственно созданных человеком.

Особи внутри этих популяций имеют характерные наследственные признаки и одинаково реагируют на факторы окружающей среды.

Методы селекции

К основным методам селекции относятся:

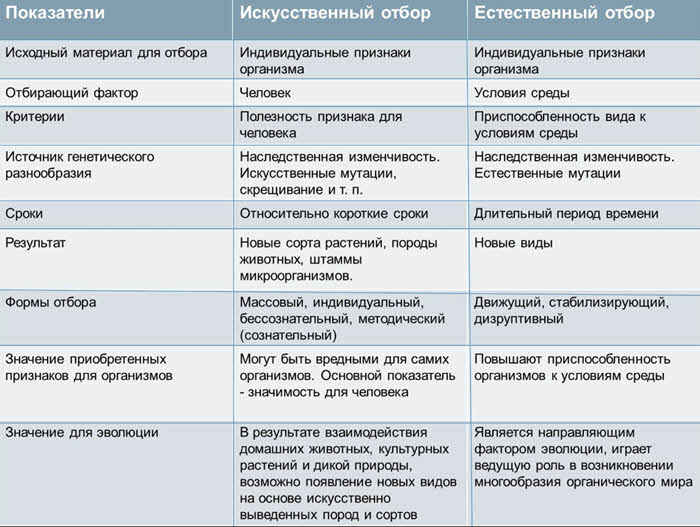

- отбор (естественный или искусственный);

- гибридизация (скрещивание).

Естественный отбор протекает под воздействием факторов окружающей среды, таких как климат, химический состав почвы, присутствие живых организмов.

Наиболее значимыми климатическими факторами являются температура и количество осадков. Из почвенных факторов ключевая роль принадлежит количеству и составу питательных веществ (присутствие микроорганизмов, наличие кислорода, кислотность и др.).

На природный отбор также оказывают влияние вредители и паразиты как животного, так и растительного происхождения. Чем устойчивей организм к поражению, тем выше его шансы на выживание.

При искусственном отборе используется уже отобранный природой материал. Искусственный отбор позволяет в относительно короткое время и при ограниченном материале получить нужный сорт, породу или штамм.

Методами искусственного отбора являются:

- массовый отбор, применяется для получения сортов перекрёстно опыляемых растений (кукуруза, рожь, подсолнечник);

- индивидуальный отбор, применяется для получения сортов самоопыляемых растений (пшеница, ячмень, горох).

*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне

В процессе массового отбора выделяют растения, которые наилучшим образом отвечают задачам селекции, и совместно их размножают.

Массовый отбор может быть однократным или многократным. В первом случае с лучших растений собирают семена и в дальнейшем используют их для посева.

При перекрёстном опылении семена наследуют как материнские, так и отцовские качества, поэтому получить строго выраженное потомство с нужными характеристиками весьма проблематично. Зато этот способ прост и доступен, что делает его целесообразным для нужд лесного хозяйства.

Многократный массовый отбор более эффективен, так как повторяется в ряде потомств. Он требует значительного времени, однако позволяет вывести сельскохозяйственную культуру с желаемыми качественными показателями.

При индивидуальном отборе выделяется одна особь с нужными признаками с целью получения генетически однородных организмов (так называемых «чистых линий»).

Этим методом создаются новые сорта самоопыляющихся растений (т.е. когда в размножении участвует только одна особь).

Гибридизация

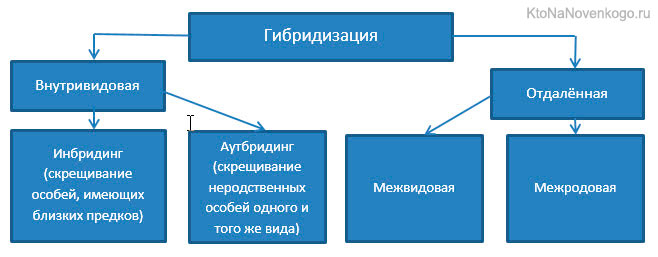

Гибридизация ставит своей целью получение гибридов, обладающих новыми наследственными свойствами. Их получают путём скрещивания генетически неоднородных организмов половым путём.

Гибридизация может происходить как внутри вида, так и между видами или родами. Типы гибридизации показаны на нижеприведённой схеме.

В аутбридинге проявляется эффект гетерозиса, то есть когда гибриды превосходят родителей по ряду значимых качеств. Классический пример гетерозиса в животноводстве – мул, гибрид осла и лошади. Это сильное и выносливое животное способно работать в гораздо более трудных условиях, чем родительские формы.

Что касается растениеводства, то там примеров ещё больше. В частности, всем хорошо известный грейпфрут является гибридом помело и апельсина, а скрещивание степной вишни с черёмухой привело к созданию церападуса.

От матери (вишни) этот гибрид унаследовал крупные сладкие плоды, а от отца (черёмухи) – мощную корневую систему и морозоустойчивость.

Селекция и генетика

Успехи, достигнутые в области селекции, были бы невозможны без использования передовых методов генетики, изучающей законы наследственности и изменчивости живых организмов. Именно генетика лежит в основе массового и индивидуального отбора и теории скрещивания.

Благодаря ей разработаны принципиально новые методы отбора исходного материала и выведены практически все сорта культурных растений.

Особенно перспективными направлениями следует признать создание гетерозисных гибридов, искусственный мутагенез (инициирование наследственных изменений под влиянием физических и химических факторов), полиплоидию (кратное увеличение числа хромосом в клетках растений), клеточную и генную инженерию.

Применение современных методов генетики в селекционном процессе позволило получить гетерозисные гибриды подсолнечника, кукурузы, многих овощных культур. Проводятся опыты по получению полиплоидных гибридов сахарной свеклы, гречихи и других растений.

Изучается воздействие радиации и химических препаратов на зерновые и бобовые с целью получения мутантных сортов, обладающих ценными биологическими свойствами.

Таким образом, будучи отдельно взятыми науками, селекция и генетика взаимно обогащают друг друга. Генетика положила основу селекционной работе, а селекция дала генетике фактический материал, полученный в результате выведения новых сортов.

Встретив странное на вид существо неизвестного происхождения, не лишённый юмора человек с большой долей вероятности назовёт его смесью бульдога с носорогом. Действительно, такой гибрид трудно себе представить: слишком велико родовое различие.

Да и целесообразность подобного скрещивания более чем сомнительна. А вот селекция универсального солдата с выдающимися боевыми качествами (сильного, выносливого, бесстрашного и т.п.) будоражит многие умы.

Не исключено, что работа в этом направлении ведётся в секретных лабораториях некоторых стран…

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Селекция — это слишком долго и результат не очевиден, я думаю, что развивать нужно генную инженерию.

Только ГМО спасёт мир от голода и удешевит конечный продукт, а селекция может существовать параллельно, как запасной вариант, отказываться от неё конечно не стоит.

Игорь: думаю, что мир от голода спасет Россия. И без ГМО — чистой селекцией и огромными посевными площадями, расширившимися из-за глобального потепления.

Благодаря работе селекционеров появляются более урожайные и устойчивые сорта растений и животные с востребованными признаками. Однако, не стоит забывать, что многое генетические признаки передаются в комплекте с неожиданными мутациями и проявлениями. Никогда до конца не известно, что всплывет уже в следующем поколении.

Источник

Основы селекции

Задачи и методы селекции

Селекция — наука о методах создания новых и улучшения уже существующих сортов культурных растений, пород домашних животных и штаммов микроорганизмов с ценными для практики признаками и свойствами.

Сорт, порода, штамм — устойчивая группа (популяция) живых организмов одного вида, искусственно созданная человеком и имеющая определенные наследственные особенности.

■ Все особи внутри породы, сорта и штамма имеют идентичные, наследственно закрепленные морфологические, физиологобиологические и хозяйственные свойства и признаки и однотипную реакцию на действие факторов внешней среды.

❖ Основные задачи селекции:

■ достижение высокой урожайности сортов культурных растений, плодовитости и продуктивности пород животных;

■ достижение необходимого качества и химических свойств продукции: вкуса, внешнего вида и лежкости плодов и овощей, содержания белка, клейковины, нужных аминокислот в зерне, жирности и содержания белков в молоке и т.д.;

■достижение необходимых физиологических свойств: скороспелости, засухоустойчивости, морозостойкости, устойчивости к болезням и вредителям и т.д.;

■ создание пород и сортов с ускоренным развитием: повышение «отзывчивости» на подкормку у растений и на корм и содержание у животных;

■ получение пород, сортов и штаммов, пригодных для механизированного или промышленного выращивания и разведения.

Теоретическая база селекции:

■ законы и методы генетики как науки о наследственности и изменчивости;

■ учение о структуре гена, молекулярные основы наследственности;

■ теория мутаций;

■ учение о роли среды в фенотипических проявлениях генотипа;

■ учение о формах искусственного отбора, направленного на выявление и закрепление нужных признаков у селектируемых организмов.

❖ Общие методы селекции:

■ направленный подбор исходного материала для селекции из имеющегося разнообразия растений и животных;

■ близкородственная и неродственная гибридизация;

■ массовый и индивидуальный искусственный отбор;

■ индуцированный мутагенез’,

■ искусственное получение полиплоидов и др.

❖ Основа успеха селекционной работы — генетическое разнообразие исходного материала.

Гибридизация — получение гибридов от скрещивания генетически разнородных организмов.

Инбридинг — это близкородственное скрещивание (близкородственная гибридизация) организмов.

Аутбридинг — неродственное (внутри- или межвидовое) скрещивание (при внутривидовом аутбридинге скрещиваемые особи не должны иметь общих предков в ближайших 4-6 поколениях).

Искусственный отбор — отбор, производимый человеком с целью сохранения для дальнейшего размножения особей, имеющих желаемую комбинацию признаков.

Массовый искусственный отбор — отбор по фенотипу целой группы особей с нужными признаками, от которой получают потомство. В нескольких поколениях потомков отбор приходится повторять, так как у них возможно появление расщепления.

Индивидуальный искусственный отбор — отбор одной особи с нужными признаками и выращивание ее потомков с обязательным контролем наследования данных признаков.

■ Индивидуальный отбор бывает однократным (отбор только родительской особи) или повторяющимся (и родительской особи, и потомков).

■ В результате индивидуального отбора увеличивается число гомозигот, т.е. полученное поколение становится генетически однородным.

Линия — группа родственных организмов, воспроизводящих в ряду поколений устойчивые наследственные признаки. Линия происходит от одного предка или от одной пары общих предков.

Чистая линия — группа организмов, гомозиготных по большинству генов, воспроизводящих в ряду поколений устойчивые наследственные признаки и являющихся потомками одной гомозиготной самоопыляемой особи (у растений) или пары близко-родственных особей (у животных).

■ Чистые линии нередко имеют сниженную жизнеспособность, что связано с переходом в гомозиготное состояние всех рецессивных мутаций, которые преимущественно являются вредными.

■ Чистые линии имеют максимальную степень гомозиготности и представляют очень ценный материал для селекции.

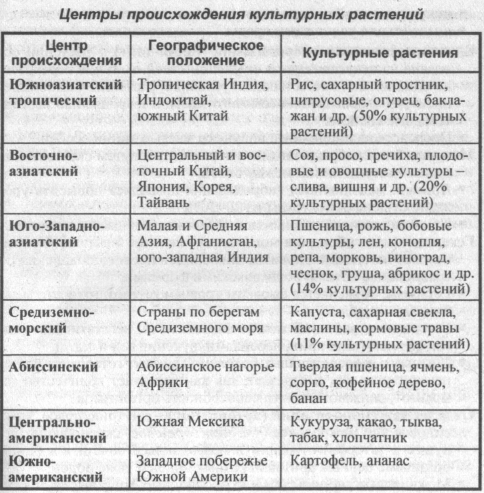

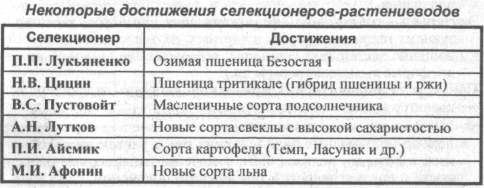

Селекция растений

Селекция растений — наука о выведении новых сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой продуктивностью и качеством урожая, устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям окружающей среды.

■ Сорт фенотипически проявляет свои признаки лишь в тех условиях, для которых он был создан.

Исторические этапы селекции растений:

■ начальный этап — окультуривание диких предковых видов растений путем простейшего (бессознательного) искусственного отбора;

■ следующие этапы: направленный массовый и индивидуальный искусственный отбор и гибридизация с последующим отбором.

❖ Методы селекции растений:

■ подбор подходящих родительских пар по месту их происхождения (географически удаленных) или генетически отдаленных (неродственных);

■ индуцированный мутагенез используют при невозможности найти нужный исходный материал; мутации получают с помощью ионизирующих излучений, среди них иногда удается найти полезные, пригодные для дальнейшей селекционной работы;

■ гибридизация (скрещивание);

■ экспериментальная полиплоидия — авто- и аллополиплоидия;

■ искусственный отбор — массовый и индивидуальный;

■ воздействие условиями среды.

Близкородственная гибридизация (инбридинг) у растений основана на искусственном опылении своей пыльцой перекрестно опыляемых (в естественных условиях) растений. Самоопыление ведет к повышению гомозиготности и закреплению наследственных свойств.

■ Посредством инбридинга получают чистые линии особей.

Межлинейная гибридизация — гибридизация путем скрещивания разных чистых линий между собой.

■ Пример: межлинейная гибридизация позволяет повысить урожайность семян кукурузы на 20-30%.

■ При межлинейной гибридизации обычно наблюдается гетерозис.

Гетерозис (или гибридная мощность) — явление повышенной жизнеспособности и плодовитости гибридов первого поколения по сравнению с обеими родительскими формами.

■ Гетерозис объясняется высоким уровнем гетерозиготности межлинейных генов.

■ Гетерозис у растений можно закрепить их вегетативным размножением (клубнями, черенками, луковицами и т.д.).

■ У второго и последующих поколений эффект гетерозиса постепенно снижается и исчезает, так как нарастает количество гомозигот, снижающих жизнеспособность организмов.

Отдаленная гибридизация (аутбридинг) — внутривидовое, межвидовое или межродовое (т.е. межсортовое) скрещивание, ведущее к гетерозиготизации и позволяющее сочетать в одном организме ценные признаки разных видов и даже родов.

■ Межвидовые гибриды обычно бесплодны. Это объясняется содержанием в их геноме различных хромосом, полученных от родительских особей разных видов, которые (хромосомы) при мейозе не конъюгируют.

Экспериментальная полиплоидия — искусственно вызванное (действием повышенной температуры, ионизирующего излучения или некоторых химических соединений) нарушение нормального расхождения хромосом в мейозе или митозе, приводящее к полиплоидии — увеличению числа хромосом в клетке, кратному гаплоидному.

■ Примеры культур-полиплоидов: тритикале — гибрид пшеницы и ржи, клубника, сахарная свекла.

■ Различают автополиплоидию и аллополиплоидию.

Автополиплоидия — кратное увеличение хромосом одного вида. Автополиплоиды часто имеют крупные размеры клеток и всего растения, повышенное содержание ряда хозяйственно ценных веществ, другие желаемые признаки и свойства, обладают повышенной жизнеспособностью, устойчивостью к патогенным организмам (вирусам, бактериям, грибам) и неблагоприятным факторам среды.

■ Автополиплоиды обычно стерильны и размножаются только вегетативно.

Аллополиплоидия — изменение (обычно удвоение) числа наборов хромосом при межвидовой и межродовой гибридизации.

■ Аллополиплоидия используется для восстановления способности к размножению межвидовых диплоидных гибридов. Она приводит к удвоению числа хромосом такого гибрида, что создает возможность конъюгации гомологичных хромосом, и гибрид становится плодовитым.

■ Пример: с помощью аллополиплоидии Г.Д. Карпеченко впервые (в 1924 г.) получил способный к размножению межвидовый гибрид редьки и капусты.

Искусственный отбор производится после получения гибридов.

■ Массовый отбор применяется в отношении перекрестноопыляющихся растений.

■Индивидуальный отбор применяется в отношении самоопыляющихся растений с последующим выделением чистых линий, являющихся исходным материалом для дальнейшей селекции. При индивидуальном отборе результат достигается быстрее, но потомков получается значительно меньше.

Воздействие условиями среды («воспитание» молодых гибридов низкими температурами, бедной питанием почвой и т.д.) включает в действие естественный отбор, который повышает приспособленность дочерних поколений гибридных растений к конкретным условиям среды. Вновь созданный сорт всегда является результатом деятельности человека и окружающей среды.

Другие методы преодоления межвидовой нескрещиваемости:

■ предварительное вегетативное сближение — одно растение прививается на другое, а затем их цветки переопыляются;

■ смешение пыльцы материнского растения с пыльцой отцовского (своя пыльца раздражает рыльце, и оно воспринимает чужую пыльцу).

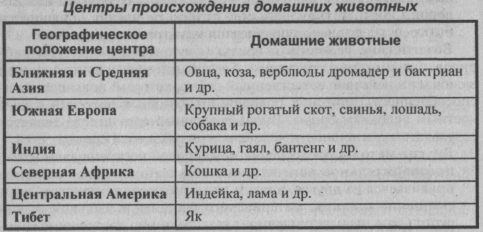

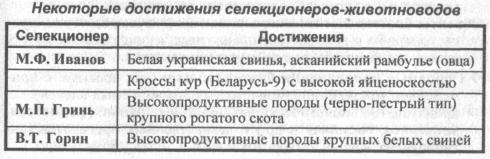

Селекция животных

Селекция животных — наука о выведении новых пород домашних и сельскохозяйственных животных, обладающих высокой продуктивностью, жизнеспособностью, устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды.

❖ Особенности животных, вытекающие из природы их организма и затрудняющие и замедляющие процесс их селекции:

■ животные, имеющие хозяйственное значение, размножаются только половым способом (отсутствует вегетативное размножение и самооплодотворение);

■ половая зрелость у них наступает относительно поздно, и поэтому смена поколений происходит очень редко;

■ самки приносят немногочисленное потомство.

❖ Исторические этапы селекции животных:

■ начальный этап — одомашнивание диких предковых видов животных путем бессознательного искусственного отбора;

■ следующие этапы: направленный, осознанный массовый и индивидуальный искусственный отбор и гибридизация с последующим отбором.

В селекции животных важен учет экстерьера и технологических признаков.

Экстерьер — совокупность фенотипических признаков, характеризующих наружные формы животных, их телосложение и соотношение частей тела (примеры: телосложение скаковой лошади, форма вымени коровы и др.).

Примеры технологических признаков: скорость отдачи молока, характер поведения в группе и др.).

❖ Методы селекции животных:

■ подбор подходящих родительских пар с учетом их родословных, в которых должны быть отмечены экстерьерные особенности и продуктивность в течение ряда поколений;

■ гибридизация (скрещивание) — инбридинг и последующая межлинейная гибридизация, приводящая к гетерозису (примеры: бройлерные цыплята, белая украинская степная свинья); а также внутривидовый аутбридинг (скрещивание домашних животных с дикими предками, дающее плодовитое потомство; пример: тонкорунные овцы меринос + дикий баран архар = архаромеринос) и межвидовый аутбридинг (дающий бесплодное, но представляющее хозяйственную ценность — из-за ярко выраженного гетерозиса — потомство; примеры: лошадь + осел = мул; дромадер + бактриан = нары; белуга + стерлядь = бестер и др.);

■ индивидуальный искусственный отбор по хозяйственным признакам и экстерьеру;

■ испытание производителя по потомству: от производителя получают немногочисленное потомство и сравнивают его продуктивность со средней продуктивностью породы. Если продуктивность дочерей выше, чем матерей, то это свидетельствует о ценности производителя, и его используют для дальнейшего улучшения породы;

■ искусственное осеменение (трансплантация): оплодотворенные яйцеклетки или полученные в пробирке эмбрионы ценных пород животных (крупного рогатого скота, овец и др.) вводят в матку беспородных или низкопродуктивных животных для дальнейшего развития. Это позволяет значительно ускорить селекционную работу, интенсивно использовать высокоценных племенных животных;

■ экспериментальное получение полиплоидов (применяется в селекции тутового шелкопряда): нагреванием или воздействием рентгеновских лучей добиваются слияния ядер и цитоплазмы половых клеток двух близких пород; полиплоиды в дальнейшем размножаются партеногенезом;

■ клеточное клонирование: методом клеточной инженерии в яйцеклетках, полученных от ценных племенных животных, гаплоидные ядра замещаются диплоидными из соматических клеток. Развивающиеся зиготы имплантируются в матку жи-вотных-реципиентов; в результате получается клон особей, которые по генотипу полностью повторяют друг друга.

Селекция микроорганизмов

Роль микроорганизмов в хозяйственной деятельности человека: продуцирование десятков видов органических веществ — аминокислот, нуклеиновых кислот, белков, липидов, сахаров, ферментов, пигментов, антибиотиков, витаминов и др.

❖ Особенности селекции микроорганизмов:

■ селекционер для работы имеет неограниченное количество особей микроорганизмов, выращиваемых на питательных средах;

■микроорганизмы содержат значительно меньше генов, чем клетки высокоорганизованных видов;

■ они имеют простую регуляцию генной активности;

■ они очень быстро размножаются;

■ их гаплоидный геном позволяет проявляться фенотипически любой мутации уже в первом поколении.

♦ Основные методы селекции микроорганизмов:

■ индуцированный мутагенез (для получения мутаций используются ионизирующие излучения и химические мутагены); при этом вероятность возникновения мутаций у микроорганизмов в —100—10000 раз меньше, чем у других организмов, но вероятность выделения мутаций по любому конкретному гену выше в сотни тысяч и более раз; для выявления мутаций используются селективные среды, на которых мутанты растут, а немутировавшие (дикие) клетки погибают;

■ рекомбинирование генов: конъюгация (обмен генетическим материалом между бактериями), трансдукция (перенос гена из одной бактерии в другую с помощью бактериофагов), трансформация (перенос ДНК из одних изолированных клеток в другие), амплификация (увеличение числа копий нужного гена);

■ гибридизация разных штаммов бактерий путем слияния их протопластов;

■ искусственный отбор по продуктивности и технологическим свойствам.

Биотехнология

Биотехнология — производство (как наука и процесс) необходимых человеку продуктов с помощью живых организмов, культивируемых клеток и биологических процессов.

Объекты биотехнологии: микроорганизмы (вирусы, бактерии, протесты, грибы и др.), растения, животные, изолированные из них клетки и субклеточные структуры (органеллы).

❖ Основные направления биотехнологии (как правило, с применением микроорганизмов и/или культивируемых клеток):

■ производство биологически активных соединений (ферментов, витаминов, гормонов и др.) и лекарственных препаратов (антибиотиков, вакцин, сывороток и др.);

■ производство аминокислот и кормовых белков из углеводородов нефти и газа;

■ охрана окружающей среды (разрушение загрязняющих веществ);

■ извлечение ценных металлов из руд и промышленных отходов;

■ создание новых полезных штаммов микроорганизмов, сортов растений, пород животных и т.д.

Генная инженерия — создание новых организмов путем целенаправленного изменения существующих или создания новых молекул ДНК, способных размножаться в клетке-хозяине и детерминировать необходимые биологические процессы.

❖ Этапы генной инженерии:

■ получение нужного гена (искусственный синтез или выделение природного гена из ДНК);

■ получение рекомбинантной молекулы ДНК (включение полученного гена в молекулу ДНК-переносчик или соединение отдельных фрагментов ДНК в единую молекулу);

■ введение рекомбинантной ДНК в клетку-реципиент, где она встраивается в генетический аппарат;

■ копирование (клонирование) этого гена путем отбора трансформированных клеток;

■ введение клонированных генов в яйцеклетки млекопитающих или протопласты растений и выращивание организмов с измененным геномом.

Трансгенные организмы — организмы, геном которых изменен путем генноинженерных операций.

■ Примеры достижений генной инженерии: освоение промышленного производства белка инсулина и интерферонов (белков, подавляющих размножение вирусов); получение гибридов соматических клеток разных видов; создание гибридов лимфоцитов с опухолевыми клетками, способных к длительному синтезу антител определенного типа; создание растений, способных усваивать атмосферный азот и др.

Клеточная инженерия — создание новых организмов путем соматической гибридизации, гаплоидии, клеточной селекции и др. и культивирования изолированных клеток и тканей на искусственной питательной среде в регулируемых условиях.

■ Для культивирования клеток растений их клеточные стенки разрушают с помощью особых ферментов и получают изолированный протопласт, который культивируют так же, как и клетки животных.

Соматическая гибридизация — слияние двух различных соматических клеток (разных видов клеток одного организма или клеток разных, даже очень далеких, видов организмов) в культуре тканей.

Источник