Искусственное выращивание вирусов называется

Развитие специфической профилактики инфекционных заболеваний человека и животных создало необходимость разработки методов массового получения вирусного сырья.

В течение многих лет заражение животных оставалось единственным методом культивирования вирусов, что служило серьезным препятствием для получения высококачественных вирусных вакцин и в достаточном количестве. До сих пор не удалось культивировать in vitro некоторые вирусы (папилломы человека и др.).

Использование куриных эмбрионов — важный шаг на пути разработки вирусных вакцин. В силу высокой производительности и отличного накопления некоторых вирусов этот метод не потерял своей актуальности. Его и сейчас с успехом применяют для изготовления вакцин против ряда заболеваний человека и животных.

Большое накопление некоторых вирусов в организме составляет серьезную конкуренцию методам их размножения в клеточных культурах. Это, прежде всего, относится к вирусу гепатита В, который накапливается в плазме крови человека в высоком титре (1012—1013 частиц/мл) и является прекрасным источником вирусного антигена для приготовления инактивированной вакцины.

Другим примером может служить вирус миелобластоза птиц, который при экспериментальном заражении цыплят накапливается в плазме крови в титре 5х10 12 вирусных частиц/мл и является хорошим источником препаративного получения ре-вертазы.

Значительные успехи в области выращивания вирусов животных вне организма прежде всего связаны с открытием возможности выращивания полиовируса в экстраневральных тканях (Эндерс и сотр., 1949) и усовершенствованием метода тканевых культур (Дульбекко и др., 1952). Этому в огромной степени способствовало также открытие антибиотиков и создание синтетических и полусинтетических питательных сред. Указанные достижения обеспечили возможность обновить методы получения ранее существовавших препаратов и создать новые эффективные вакцины против ряда вирусных болезней.

В производстве вирусных препаратов широкое применение нашли первичные культуры и линии клеток. Для приготовления живых и инактивированных вакцин человека, а также животных, часто используют вирус, выращенный в первичных культурах клеток животных. В последнее время инактивированные вакцины, предназначенные для вакцинации людей, все чаще готовят с использованием клеточных линий. Для некоторых вакцин, применяемых в животноводческой практике, вирус выращивают в культурах постоянных клеточных линий. Перспектива использования постоянных линий клеток особенно заманчива в плане крупномасштабного суспензионного культивирования.

Выбор метода получения вирусного сырья в каждом конкретном случае определяется специфическими требованиями, предъявляемыми к готовому препарату.

Получение большого количества вирусного сырья с выраженной антигенной активностью особенно необходимо для инактивированных вакцин. Изготовление некоторых из них, применяемых в животноводческой практике, достигло огромных масштабов. С точки зрения технологии крупномасштабного производства вирусных препаратов, метод культивирования вируса должен основываться на потреблении доступных, недорогих, максимально стандартизированных клеточных субстратов и питательных сред, обеспечивать достаточное накопление вируса или вирусного антигена и иметь высокую производительность.

В настоящее время разработаны и широко применяются методы производственного выращивания ряда вирусов человека и животных с целью изготовления вирусных препаратов. Однако, учитывая исключительную практическую важность исследований и разработок в этой области, они постоянно направлены на поиски новых принципов и технологических решений.

Источник

Неприятно познакомиться: как появились вирусы и почему в России их меньше, чем в Китае

В любой энциклопедии написано: «вирус» в переводе с латинского языка означает « яд». С тех пор как в XIX веке исследователи впервые столкнулись с заражением одного организма другим, знания о вирусах множились. К настоящему времени ученые изучили порядка пяти тысяч видов вирусов, но сказать, что науке доподлинно известно и с чем она имеет дело, нельзя. В двадцать первом веке все еще остаются вопросы, на которые у ученых-вирусологов нет ответов. Ведь количество неизученных вирусов, которые «свободно парят» вокруг нас, находятся в воде, земле, в организмах животных, в стеблях растений, исчисляется миллионами!

— За всю историю исследований в основном изучались вирусы человека и сельскохозяйственных животных, — поясняет «Вечерке» вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. — А вирусы есть у каждого вида живых существ на Земле, в том числе у грибов, мхов, бактерий, простейших. И многие могут перейти к человеку.

Когда и при каких условиях тому или иному вирусу приспичит активизироваться — вопрос, не поддающийся прогнозам. Точнее, «паразиты» бомбардируют все живое постоянно. Вирусная атака — это процесс в природе непрекращающийся. Ведь вирус не бактерия и не микроорганизм. Это фрагмент генетической информации, упакованный в белковую оболочку. У него нет клетки, а значит, вне живого организма он как бы не живет, а находится в замершем состоянии. Поэтому если вы спросите у специалиста, живые вирусы или нет, он ответит уклончиво: как бы нет, но в общем-то да. Делиться самостоятельно вирус не может, и чужая клетка нужна ему, чтобы жить.

— Любая живая информация старается выжить в биосфере, — говорит вирусолог Александр Лукашев. — Главная эволюционная задача вируса — не уничтожить живую клетку, а, используя ее ресурсы, размножиться как можно в большем количестве своих копий. У вируса нет задачи быть «плохим». Наоборот, «хороший» вирус имеет преимущества. Например, вирус герпеса большинству людей практически не наносит вреда. Им заражены все, он распространен повсеместно, и свою функцию — максимально размножиться — он выполняет. А, скажем, вирус Эболы убивает примерно половину своих жертв, и в том числе и поэтому он не может размножиться в популяции человека. С точки зрения эволюции убивать своего носителя вирусу невыгодно. Клеткам живых организмов приходится держать глухую оборону практически постоянно. Но человек и не знает, что находится под обстрелом фрагментов генетической информации, потому что в подавляющем большинстве случаев клетки самостоятельно разбираются с захватчиком, не допуская заражения. Только с воздухом мы вдыхаем едва ли не ежесекундно десятки вирусов, и ничего.

— Первая задача вируса — попасть в клетку, — продолжает рассказ вирусолог Лукашев. — В течение нескольких часов он подчиняет ее. В клетке есть системы противовирусной защиты, и вирусу необходимо их подавить, не допустив, чтобы она покончила жизнь самоубийством. Ведь когда вирус попал внутрь клетки, ее уже не спасти, и она сама себя старается убить. Или же клетка может дать сигнал другим клеткам, что с ней что-то не так, и начнется воспаление. Вирусы этот механизм тоже подавляют, но с разной степенью успешности. Попыток захвата клеток вирусами на самом деле намного больше, чем случаев, когда начинается болезнь. Чаще клетка побеждает, и мы даже не узнаем, что в нас проникал вирус. Но как же тогда возникают эпидемии? И почему вдруг разбушевался коронавирус в Китае? По словам экспертов, на руку вирусам играет банальное стечение обстоятельств. Притом что вирусы обстреливают людей с завидным упрямством, смертоносными они становятся, когда им удается перейти от одного вида к другому. Да, у каждого вируса есть строго специфичный набор клеток, в которые он может проникнуть, но время от времени, как известно, и палка стреляет.

— Вирусы редко переходят между видами нечасто, — говорит вирусолог Александр Лукашев. — Скажем, вирусы от растений к животным переходят, наверное, раз в один миллион лет. Бомбардировка новых видов происходит постоянно, но чаще всего безуспешно. Легче перейти к близкому виду. Например, от приматов к человеку вирусы переходят много раз в год. От млекопитающих — примерно раз в 10 лет. Ту же Эболу человек подхватывает от летучих лисиц. И вспомним свиной грипп и другие «болячки», перешедшие от животных. Случаи могут регистрироваться, например, и два года подряд, а потом 20 лет будет затишье, но я говорю о средней периодичности. Но на каждый успешный переход приходится, условно, миллион безуспешных.

По словам вирусолога, в случае с коронавирусом мы как раз наблюдаем результат удачного межвидового перехода: вирусом человека наделили летучие мыши, как стало известно на днях, при посредничестве панголина . Успешное проникновение «животного» вируса в человеческую клетку, помноженное на благоприятные для его распространения условия, — и вот уже новый вирус копируется в человеческом организме.

— Скученность населения и, скажем так, очень близкий контакт между людьми и животными — в Китае совпали все условия. Из-за особенностей пищевых рынков и, возможно, более высокой восприимчивости населения «чужой» вирус «зацепился», а дальше из-за высокой плотности китайского населения смог распространиться, — рассуждает вирусолог Александр Лукашев. — У нас в стране совсем другие условия, хотя известно, что зараженные примерно такими же опасными вирусами летучие мыши обитают на юге России. Кроме того, мы летучих мышей и панголинов не едим, не разделываем и на рынках не продаем, а значит, и попыток перейти от животного к человеку их вирус может предпринимать значительно меньше. Гипотетически же к человеку может перейти огромное число вирусов — умножьте число всех видов млекопитающих на 1000 и примерно узнаете, сколько. Но если нет условий, выгодных для распространения заразы, бояться нечего.

Вместе с тем наука признала, что вирусы — это наследие древнего мира, существовавшего до появления первой живой клетки, четыре миллиарда лет назад. Более того, из вирусов или их остатков по большей части состоит геном человека. Это значит, что они были основой развития жизни на Земле. Доказано, что человек, как млекопитающее, обязан существованием именно им, поскольку благодаря вирусам у наших предков начала формироваться плацента. Как? Они привнесли в человеческий геном белок, отвечающий за ее функцию. Кроме того, вирусы сильно повысили эффективность эволюции. Они переносили генетическую информацию намного эффективнее, чем это делалось только в ходе естественного размножения. То есть удачные гены они передавали не потомству вида, а сразу в новый организм.

Вирусы мутируют. Ученые говорят, что у многих из них каждый новый геном имеет дополнительную мутацию. Изменяется вирус иногда в течение нескольких часов. Внутри одной клетки, внутри одного цикла размножения одинаковых вирусов нет! Чтобы иметь возможность приспособиться к новым условиям, вирус меняется, производя в популяции самые разные варианты. Мутация для вирусов — обязательная часть их жизненного цикла. Собственный геном вирусов в миллион раз меньше человеческого, и чтобы с нами конкурировать, они мутируют, создавая множество вариантов, которые могут «пригодиться» в разных условиях.

Источник

Не только ВИЧ. Как устроены вирусы?

Галина Вирясова

Сайт СПИД.ЦЕНТР немало рассказывает своим читателям о вирусе иммунодефицита человека, но как устроены остальные вирусы? Чтобы помочь увидеть общую картину, наши авторы подготовили небольшой гид по вирусам с объяснением, как они работают, размножаются и как работают противовирусные лекарства.

Одни вирусы способны интегрироваться в геном клетки-мишени и таким образом оставаться во всех дочерних клетках, которые будут в будущем получены после ее деления. К таким вирусам относятся гаммаретровирусы и лентивирусы. Другие делать этого не умеют (например, адено- и аденоассоциированные вирусы). Но для производства белков и репликации (размножения) все они используют клетку и ее синтетический аппарат.

Несмотря на некоторую «несамостоятельность» в размножении, вирусы способны наследовать генетические мутации и подвержены эволюционному отбору. Выживает сильнейший, а в случае вируса — самый устойчивый и заразный.

Как это работает?

Для того чтобы вирус мог проникнуть в клетку, белки его оболочки должны связаться с мембранными белками клетки-мишени. Важно отметить, что проникает вирус только в те клетки, которые могут в дальнейшем помочь его репликации. Вирус ВИЧ живет в клетках иммунной системы, вирус гепатита С — в клетках печени. Есть особые вирусы, которые поражают только растения или даже только бактерии.

В целом у вирусов существуют разные стратегии доставки вирусного материала в клетку. Какие-то вирусы размножаются в ее цитоплазме, а какие-то — в ядре. Некоторые умеют «впрыскивать» свою генетическую информацию прямо через мембрану, когда сам капсид остается снаружи.

Объединяет их одно: после того как вирусная информация доставлена в клетку, та, «забывая» о своей изначальной функции, начинает заниматься в первую очередь репликацией вируса. Клетка производит матричную РНК (мРНК), с которой затем синтезируются вирусные белки и копируется геном, и сама собирает новую вирусную частицу.

В большинстве случаев вирус убивает клетку, чтобы выйти наружу и приступить к поиску новой «жертвы». Но иногда этого не происходит: некоторые вирусы, в том числе ВИЧ, могут отделяться от клетки, обзаведясь собственной оболочкой и оставив клетку в живых, чтобы та продолжила производить новые вирусные частицы.

Содержащие неактивный вирус и оставшиеся в живых клетки иногда сохраняют возможность нормального функционирования. В этом случае клетки могут быть заражены, но вирус проявит себя спустя длительный период времени. Так устроен герпес.

В зависимости от того, каким типом нуклеиновой кислоты представлен генетический материал, выделяют ДНК-содержащие вирусы и РНК-содержащие вирусы. И тут стоит остановиться на классификации.

Типы вирусов. Коротко о главном

Современная типология вирусов содержит 7 классов и была предложена Дэвидом Балтимором еще в 1971 году. С тех пор, впрочем, она была уточнена и расширена, в том числе советскими учеными. И выглядит в настоящее время таким образом:

Вирусы, содержащие двухцепочечную ДНК

Описание

Для репликации вирусу необходимо попасть в ядро клетки-мишени и воспользоваться ее ДНК-полимеразой. Иногда вирус вызывает незапланированное деление самое клетки, то есть становится онкогенным. Эти вирусы хорошо изучены.

Пример: Вирус герпеса, адено- и папилломавирусы

Вирусы, содержащие одноцепочечную ДНК

Описание

Попадая в ядро клетки, вирусы образуют двухцепочечную ДНК, после чего реплицируются так же, как вирусы класса I.

Пример: Парво- и цирковирусы

Вирусы, в которых РНК способна к репликации (редупликации)

Описание

Вирусы этого класса могут размножаться в цитоплазме клетки, им не нужна молекула ДНК. Каждый ген, находящийся в РНК вируса, кодирует только один вирусный белок.

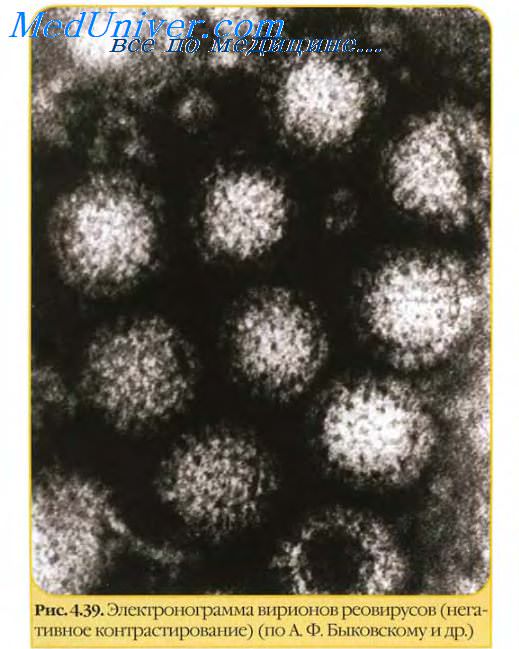

Пример: Бирна- и реовирусы

Вирусы, содержащие одноцепочечную (+) РНК

Описание

Из геномной (+) РНК на рибосомах хозяина создаются вирусные белки. В одном фрагменте РНК могут быть закодированы разные белки, что увеличивает сложность вируса без удлинения генов.

Пример: Пикорнавирусы (полиомиелит, гепатит А) и коронавирусы

Вирусы, содержащие одноцепочечную (–) РНК

Описание

(–) РНК этих вирусов предварительно должна быть транскрибирована в (+) РНК вирусными РНК-полимеразами, после чего может начаться синтез вирусных белков. Вирусы этого класса делятся еще на две группы, в зависимости от их генома и места его репликации (цитоплазма или ядро).

Пример: Филовирусы, аренавирусы (геморрагическая лихорадка Ласса), ортомиксовирусы (вирусы гриппа) и так далее.

Вирусы, содержащие одноцепочечную (+) РНК, реплицирующиеся через стадию ДНК

Описание

Такие вирусы используют фермент обратную транскриптазу для превращения (+) РНК в ДНК, которая встраивается в геном хозяина ферментом интегразой. Дальнейшая репликация происходит при помощи полимераз клетки хозяина.

Пример: Ретровирусы (в том числе ВИЧ)

Вирусы, содержащие двухцепочечную ДНК, реплицирующиеся через стадию одноцепочечной РНК

Описание

Молекула ДНК замкнута в кольцо и является матрицей для синтеза мРНК и дополнительных молекул РНК, которые используются при репликации вирусного генома обратными транскриптазами.

Пример: Колимовирусы (вызывают инфекции растений) и гепаднавирусы (например, гепатит В)

Вакцинация и лечение

Как правило, организмы умеют бороться с паразитирующими на них вирусами. На примере млекопитающих и человека мы обычно говорим о главном инструменте — врожденном иммунитете.

Впрочем, наиболее эффективен этот вид защиты в отношении бактериальных инфекций и не может обеспечить продолжительную и надежную защиту, особенно от инфекций вирусных.

Именно поэтому огромное значение имеет приобретенный иммунитет, в результате которого клетки иммунной системы обучаются вырабатывать специфические к вирусу антитела, способные уничтожать как саму вирусную частицу, так и зараженные ею клетки.

Еще одна врожденная система борьбы с вирусными инфекциями — внутриклеточная. Как правило, клетка способна распознать чужеродную РНК в своей цитоплазме, куда ее сперва и доставляют многие вирусы, и имеет специальные комплексы для ее деградации. Но часть вирусов научились обходить и эту ловушку. К примеру, ротавирусы, которые даже внутри клетки сохраняют капсид с геномной РНК.

С приобретенным иммунитетом тоже не все гладко. Некоторым вирусам, например, ВИЧ, удается избежать иммунного ответа. Другим, например нейротропным вирусам, — уклониться от него, выбрав безопасную среду обитания: они распространяются среди клеток нервной системы, где их не может «достать» иммунная система. Самый известный из таких вирусов — вирус бешенства, который способен проникать в нейроны.

Миссия: уничтожить

Основная сложность в лечении вирусных заболеваний заключается в том, что они используют естественные функции клеток-мишеней для своего размножения, поэтому ученым зачастую оказывается не так-то просто придумать препарат, который будет токсичен для вируса и безопасен для самой клетки. Если такой безопасности достичь не удастся, лекарство будет иметь слишком много побочных эффектов, повреждающих сам организм, что окажется нецелесообразно для использования.

По принципу действия противовирусные препараты подразделяются на две группы: стимулирующие иммунную систему атаковать вирусы (например, за счет индукции синтеза белков-интерферонов) и атакующие вирусы напрямую. Препараты второй группы различаются по этапу жизненного цикла вируса, на котором они активны: это препараты, препятствующие проникновению вируса в клетку, препятствующие размножению вируса внутри клетки и препятствующие выходу копий вируса из клетки.

Чтобы помешать проникновению вируса, препарат должен заблокировать рецептор на клетке, с которым связывается вирусная частица. Так работает, например, ибализумаб — зарегистрированный в США новый препарат против ВИЧ, о котором мы недавно писали.

Такие противовирусные препараты, как уже давно известный ацикловир (им лечат инфекции, вызванные простым вирусом герпеса) или ламивудин (активен против ВИЧ и гепатита В), представляют собой синтетические аналоги нуклеозидов — «букв», из которых состоят нуклеиновые кислоты. Если эти модифицированные, неправильные нуклеозиды попадают в клетку, вирусный геном, в который они оказались встроены, становится непригоден для дальнейшего распространения вируса.

Еще один класс противовирусных препаратов блокирует ферменты, необходимые для создания и модификаций белков вируса. Такие лекарства называют протеазными ингибиторами.

Вместо заключения: а могут ли вирусы приносить пользу?

Безусловно, да. Несмотря на то, что вирусы ассоциируются у большинства людей с однозначным вредом, они могут приносить и пользу — если речь идет о так называемых вирусных векторах и терапевтических подходах на их основе.

Исследователи давно научились помещать в белковую оболочку вируса интересующие их нуклеиновые кислоты, чтобы доставлять нужный ген в клетки, а также убирать те гены, которые делают вирус опасным для организма.

Это позволило сделать возможной генную терапию, помогающую бороться с заболеваниями, вызванными известными генетическими мутациями. Создание вирусных векторов — достаточно непростая задача, к тому же ограниченная свойствами самих вирусных частиц: количеством помещающейся генетической информации, местом ее вставки, стабильностью. Кроме того, вирусный вектор, используемый в медицине, не должен вызывать иммунного ответа или критично влиять на жизнедеятельность клетки. Тем не менее эти сложности решаются, поэтому уже одобрен ряд вполне успешных и безопасных генных терапий. А в качестве основы для вирусных векторов чаще всего используются ретро-, ленти-, адено- и аденоассоциированные вирусы.

Источник