Осушение почвы: понятие, назначение, способы и методы проведения работ

Орошение и осушение почв – это весьма важные мероприятия, направленные на улучшение условий для нормального роста и развития растений. У большинства начинающий фермеров не возникает вопросов по поводу качественного полива, однако что такое дренаж, знают далеко не все. Так для чего же нужно осушать почву, в каких случаях это делать, как правильно проводить данную процедуру и что она даст.

Понятие и назначение

Итак, искусственное осушение почвы – это комплекс сельскохозяйственных мероприятий, направленных на уменьшение количества влаги в грунте. Чаще всего данная процедура проводится на полях, расположенных рядом с болотистой местностью. Грунтовые воды в таких местах находятся слишком близко к поверхности, а переизбыток влаги в земле сказывается негативным образом на количестве и качестве урожая.

Что касается назначения дренажа, то оно может быть весьма различным. В некоторых случаях фермер пытается таким образом предотвратить развитие грибковых инфекций, которые возникают во влажных почвах, в других – избавиться от ила, который образуется во влажных местах. Также чрезмерная влага в почве приводит к затхлому и неприятному запаху – вряд ли кому-то будет приятно собирать урожай в подобных условиях.

Методы осушения почвы

Избавиться от избытка влаги в грунте не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Вода на болотистой местности постоянно поступает наверх из-за большого количества грунтовых вод, поэтому, даже если в течение нескольких дней будет стоять ясная и жаркая погода, далеко не факт, что лужи на полях полностью исчезнут. Из-за этого многие фермеры прибегают к методам искусственного осушения земельных участков.

- строительство каналов для отвода воды;

- возведение искусственных водоемов;

- организация дренажной системы;

- поднятие почвенного уровня;

- высадка особых культур.

Выбор технологии должен быть обусловлен возможностями фермера, особенностями рельефа, глубиной залегания грунтовых вод, наличием или отсутствием наклона, составом почвы и многими другими факторами, которые будут раскрыты в следующих разделах при описании способов осушения.

Канал для отвода воды

Пожалуй, это наиболее распространенный способ осушения почвы, который позволяет добиться нормализации уровня влаги в грунте за считаные недели. Кроме того, строительство канала — процедура довольно простая и недорогая. Ее смогут провести даже начинающие фермеры. Канал не занимает слишком много пространства и придает участку красивый облик. Единственный недостаток заключается в трудности нахождения засоров, которые не позволяют воде двигаться в нужном направлении.

Для строительства канала обычно используется несколько экскаваторов, которые начинают работу с того места, куда будет впадать вода (овраг или озеро). Желательно рыть канал таким образом, чтобы он был под небольшим наклоном, который увеличивается по мере приближения к полю. Не бойтесь создать подобный элемент в центре земельного участка, если бо́льшая часть влаги находится именно там. Разделив каналом поле, вы заметно осушите почву, потеряв при этом лишь малую часть площади для посева.

Правильное формирование линии отвода

В большинстве регионов система осушения почвы основывается на формировании отводных каналов или траншей с дальнейшим выводом в колодец. Однако стоит понимать, что на некоторых участках подобная процедура может способствовать понижению грунта. Если речь идет об осушении пологого участка, то необходимо прокладывать траншеи поперек склона. Таким образом получится избежать нежелательных ландшафтных изменений.

Кроме того, рыть траншеи и каналы необходимо по определенной технологии, чтобы осушение было максимально качественным. К примеру, глубина траншеи должна составлять от 100 до 120 сантиметров (в зависимости от глубины залегания подводных вод). Если построить слишком глубокий водосток, то это приведет к его переполнению. Однако от слишком маленького канала эффекта также не будет. Что касается стенок, то они должны выполняться под небольшим углом. Двадцать градусов – наиболее оптимальный вариант.

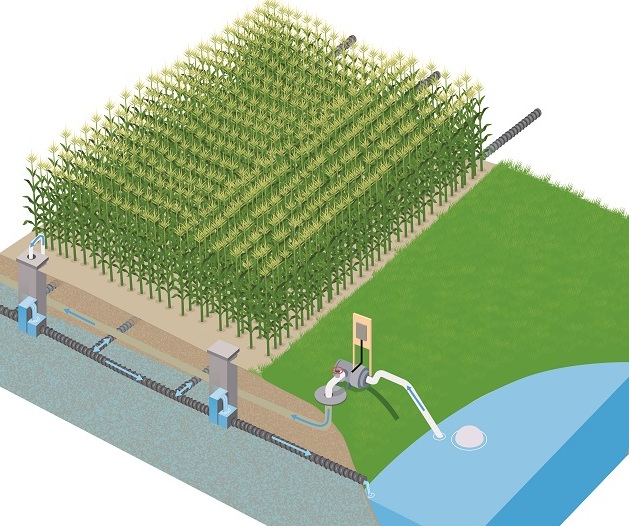

Дренажная система для почвы

Иногда для осушения болотных почв хватает провести качественный дренаж. Подобная методика требует определенных финансовых вложений, поскольку возникает необходимость закупить определенный материал. Однако предпочтение дренажной системе можно отдать в любом случае, поскольку этот вариант считается универсальным. Особенно актуально проводить такую методику в том случае, если соорудить канал не удается из-за неудачного расположения мокрых участков.

Что касается материала для дренажа, то выбор довольно огромен. Причем каждый из вариантов позволяет добиться определенного результата, поэтому все методики требует более детального анализа. В следующих разделах вы найдете более подробную информацию по поводу того, какой дренаж лучше использовать, какими преимуществами обладает тот или иной материал, в чем заключается технология его внесения в грунт и так далее.

Гончарный дренаж

Подобная методика осуществляется с помощью использования пластиковых или глиняных труб, которые закладываются в грунт и помогают отвести повышенную влажность. Провести такую процедуру для огромного земельного участка практически не представляется возможным, поэтому метод чаще всего используется на небольших частных огородах, чтобы осушить определенный участок под посадку конкретной категории культур.

Глубина заделки этого строительного материала зависит от типа почвы, которую необходимо осушить. Расстояние между трубами должно составлять от 4 до 6 метров. Чем сильнее заболочен участок, тем больше труб придется положить. Следует минимизировать количество углов и стыков, чтобы затраты на строительство были не такими большими. Также рекомендуется насыпать под трубы слой щебня, чтобы избежать засорения.

Мягкий дренаж

Избавиться от задержки влаги в почве на длительное время можно с помощью системы мягкого дренирования. В качестве главного материала используется мягкий текстиль и гидроизоляционное полотно, которое укладывается сверху. Также поверх насыпается дополнительный слой щебня, после чего снова кладется пленка.

При создании системы мягкого дренажа рекомендуется дополнительно поднять слой грунта. Для этого можно заказать плодородную почву, состав которой подходит для выращивания тех культур, которые будут впоследствии высажены. Однако не переборщите! Максимальный слой привезенной почвы должен составлять не более 30 сантиметров.

Создание искусственного водоема

Если речь идет об осушении пологого участка, то можно воспользоваться методом создания искусственного водоема, который представляет собой «сточную емкость» для нескольких траншей. Просто найдите самое заболоченное место и начните там строительство небольшого пруда, в который бы уместилась вся вода с поля. Его глубина напрямую зависит от количества стоков, которые он будет в себя принимать.

Довольно часто подобная методика применяется в том случае, если нужно не просто провести осушение участка, а создать на нем особую зону для отдыха. Некоторые фермеры находят вполне практичным применение подобным прудам, запуская туда рыбу для разведения. Однако в этом случае придется загородить каналы сеткой, чтобы рыба не уплывала из положенной зоны.

Осушение с помощью растений

Решить проблему избыточной влажности можно с помощью высадки на участок деревьев, которые активно используют воду для роста. Конечно же, подобная методика окажется куда менее эффективной, чем строительство каналов или пруда, однако она вполне имеет место на небольших полях, которые не слишком страдают от избытка влаги. То есть почву нужно попросту немного осушить для того, чтобы рост сельскохозяйственных культур был более равномерным.

Что касается видов деревьев, которые можно высаживать для осушения, то ассортимент весьма разнообразен: ясень, татарский клен, пушистая береза, лиственница, плакучая ива, ольха и так далее. Можно даже чередовать их с плодовыми культурами, чтобы создать посреди поля настоящий яблочный или грушевый сад. Для декорации можно посадить различные кустарники, которые также потребляют весьма много воды и устойчивы к грибковым инфекциям.

Надеемся, наша статья помогла вам разобраться с тем, что такое осушение почвы и как правильно проводить подобную процедуру. Если у вас остались какие-то вопросы по этому поводу, то посмотрите небольшой видеоролик, размещенный выше. В нем есть много полезных советов для начинающих фермеров.

Источник

11. Иссушение и опустынивание земель.

Опустынивание – деградация экосистемы в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах, обусловленная совместным влиянием климата и деят.человека. засушливые территории составляют около 1,3 суши земного шара. Районы засушливых земель делятся :

1) супераридные территории – годовые осадки менее 100мм, отсутствует растительность (кроме кустарников и эфемеров по руслам водотоков) , земледелие и животноводство невозможно за искл.оазисов- это пустыни с индексом аридности 0,03.

2) аридные территории – годовые осадки 100-200мм, скудная и однолетняя растительность, земледелие возможно при орошении , а скотоводство лишь кочевое. Индекс аридности 0,03 – 0,2 .

3) семиаридные территории – годовые осадки 200-400мм , полупустынная кустарниковая растительность с прерывистым покровом. Возможно неустойчивое земледелие и развитое пастбищное животноводство. Индекс аридности 0,2-0,5.

Более 80% — антропогенный фактор, 13% — природный фактор.

Сокращение урожайности(снижение биомассы продуктивности)

Рекультивация 2 этапа.

1- технический (формирование откосов)

Антропогенная деятельность, способствующая опустыниванию: экстенсивное земледелие, перевыпас скота, сведение лесов.

Глобальная опасность опустынивания – в необратимости изменения в сторону аридизации почвенного покрова и экосистем в целом, т.е. в уменьшении способности геосистемы обеспечивать растительность и другие организмы продуктивным запасом воды.

Иссушение земель – один из аспектов опустынивания. Иссушение земель является следствием комплекса и явлений : частая повторяемость засух , нарушение водного режима ландшафта, повсеместная распашка черноземов и каштановых почв, уничтожение естественной растительности, разрушение структуры и потеря гумуса.

12 загрязнение почвы— это вид антроп.деградации почв, при кот. соед.хим.в-в в почвах, подверженных антроп.возд-ию, превышает прир.региональный фоновый уровень их сод-ия.

потом источники: сжигание топлива, горнодоб пр-ть, пр-во кислот, пр-во бумаги, химич.пр-ть

потом последствия — кислотные осадки, пониж.рН — угнетение растений, изм.подвижности эл-ов

дожд.черви не живуь при рН ниже 4.

13. источники поступления, особенности распредел и миграции ТМ в почвах.

ТМ – более 40 эл., масса которых превышает 50 атомных единиц.

ТМ – компоненты, содерж во всех компонентах прир среды в небол кол-ве, поэтому микроэлементы.Биокатолизаторы,биорегуляторы.

Избыточное содерж ТМ в различ объектах биосферы оказыфвает угнетающее действие на живые орг-мы.

Источники поступления ТМ в почву:

1)природные (ГП,выветривание ГП, эрозионные процессы)

2)техногенные(добыча и переработка руд Цв Ме, сжигание ископаемого топлива, пестициды).

Нормативы ПДК – для подвиж фортТМ, кот по госту извлекаются ацетатно-амонийным буфером с рН = 4,8.,ОДК – для всех элементов. Валовое содержание.

Если ТМ становятся подвижны,они переходят в пищевую цепь.

ТМ закрепляются в верхних гумусовых горизонтах, сорбируются на пов-ти почв частиц, обр соединения с органич вещ-вом почвы, аккомул в гидроокислах железа, вх в сост крист решеток глинистых минералов, нах в раствор состоянии в почв влаге и в газообразном состоянии в почв воздухе. Явл сост частью почвенной биоты. Много ТМ содерж в почвах с гумусом(выс сод орг вещ), и с тяж гранулометрическим составом.

При умен кислотности увел подвижность анионообразующих Ме(Мо,Сr,V). При увел кислотности увел подвижность катионообр ме(Сu,Zn,ni,Hg,Pb) . железо подвижно при рН =4 .Увеличение окислительных условий увеличивает миграционную способность Ме.повыш сод ТМ – увел заболеваймость.

14. классификация почв России. принципы классификации.

1) принцип генетичности

Разделение почв в связи с оценкой их генетического профиля как системы горизонтов, отражающих в своих свойствах, процессы,их сформировавшие.

В предидущих класс. Были осн факторами условия и факторы почвообразования.

В новой класс принцип ген-ти позволяет разделить почвы и непочвенные образования в кач-ве самостоятельного объекта классификации.

2) принци историчности

Классификация сохраняет устоявшиеся традиции и решения, не противоречащие ее новой концепции, сохранена традиционная номенклатура.

3) принцип воспроизводимости

Классификацию достаточно просто использовать.

4) принцип изменчивости и стабильности

Позволяет отражать развитие почвоведения, как науки. Каждые 5-10 лет накапливаются новые знания, которые позволяют менять классификацию.

5)принцип сочетания объективности и субъективности.

6) принцип иерархичности

Выражается в последовательно соподчиненной системе таксономических категорий.

Учение о генезисе почв – теор основа классификации. Классическая Докучаевская триада – факторы,процессы,свойсва.

Источник

Иссушение почвы это определение

Soils.Terms and definitions

Дата введения 1988-07-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.02.88 N 326

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5298-85

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2008 г.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области почвоведения.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 20432.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.

Самостоятельное естественно-историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия

2. Классификация почв

Система разделения почв по происхождению и (или) свойствам

3. Почвенный профиль

Совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования

4. Почвенный горизонт

Специфический слой почвенного профиля, образовавшийся в результате воздействия почвообразовательных процессов

Основная классификационная единица, характеризуемая общностью свойств, обусловленных режимами и процессами почвообразования, и единой системой основных генетических горизонтов

Классификационная единица в пределах типа, характеризуемая качественными отличиями в системе генетических горизонтов и по проявлению налагающихся процессов, характеризующих переход к другому типу

Классификационная единица в пределах подтипа, определяемая особенностями состава почвенно-поглощающего комплекса, характером солевого профиля, основными формами новообразований

Классификационная единица в пределах рода, количественно отличающаяся по степени выраженности почвообразовательных процессов, определяющих тип, подтип и род почв

9. Разновидность почвы

Классификационная единица, учитывающая разделение почв по гранулометрическому составу всего почвенного профиля

10. Разряд почвы

Классификационная единица, группирующая почвы по характеру почвообразующих и подстилающих пород

11. Почвенный покров

Совокупность почв, покрывающих земную поверхность

12. Структура почвенного покрова

Пространственное расположение элементарных почвенных ареалов, в разной степени генетически связанных между собой и создающих определенный пространственный рисунок

13. Почвообразующие факторы

Элементы природной среды: почвообразующие породы, климат, живые и отмершие организмы, возраст и рельеф местности, а также антропогенная деятельность, оказывающие существенное влияние на почвообразование

14. Элементарный почвенный ареал

Первичный компонент почвенного покрова, который представляет собой площадь, занимаемую почвой, относящейся к одной классификационной единице наиболее низкого ранга

15. Картографирование почвы

Составление почвенных карт или картосхем отдельных их свойств

16. Плодородие почвы

Способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности

17. Паспорт почвы

Документ, содержащий фиксированный набор данных о почве, необходимых для целей ее рационального использования и охраны

18. Бонитировка почвы

Сравнительная оценка в баллах качества почвы по природным свойствам

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

19. Механический элемент почвы

Обособленные первичные частицы пород и минералов, а также аморфных соединений в почве

20. Почвенный агрегат

Структурная единица почвы, состоящая из связанных друг с другом механических элементов почвы

21. Механическая фракция почвы

Совокупность механических элементов, размер которых находится в определенных пределах

22. Скелет почвы

Совокупность механических элементов почвы размером более 1 мм

Совокупность механических элементов почвы размером менее 1 мм

24. Илистая фракция почвы

Совокупность механических элементов почвы размером от 0,001 до 1,0 мм

25. Почвенные коллоиды

Совокупность механических элементов почвы размером от 0,0001 до 0,001 мм

26. Гранулометрический состав почвы

Содержание в почве механических элементов, объединенных по фракции

27. Твердая часть почвы

Совокупность всех видов частиц, находящихся в почве в твердом состоянии при естественном уровне влажности

28. Структура почвы

Физическое строение твердой части и порового пространства почвы, обусловленное размером, формой, количественным соотношением, характером взаимосвязи и расположением как механических элементов, так и состоящих из них агрегатов

29. Поровое пространство в почве

Разнообразные по размерам и форме промежутки между механическими элементами и агрегатами почвы, занятые воздухом или водой

30. Почвенная влага

Вода, находящаяся в почве и выделяющаяся высушиванием почвы при температуре 105 °С до постоянной массы

31. Влагоемкость почвы

Величина, количественно характеризующая водоудерживающую способность почвы

32. Набухание почвы

Увеличение объема почвы в целом или отдельных структурных элементов при увлажнении

33. Консистенция почвы

Степень подвижности слагающих почву частиц под влиянием внешних механических воздействий при различной влажности почвы, обусловленная соотношением когезионных и адгезионных сил

34. Плотность почвы

Отношение массы сухой почвы, взятой без нарушения природного сложения, к ее объему

35. Воздухоемкость почвы

Объем порового пространства, содержащего воздух при влажности почвы, соответствующей полевой влагоемкости

36. Биологическая активность почвы

Совокупность биологических процессов, протекающих в почве

37. Биологическая аккумуляция в почве

Накопление в почве органических, органоминеральных и минеральных веществ в результате жизнедеятельности растений, почвенной микрофлоры и фауны

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОЧВ

38. Химическая характеристика почвы

Качественное и количественное описание химических свойств почвы и протекающих в ней химических процессов

39. Органическое вещество почвы

Совокупность всех органических веществ, находящихся в форме гумуса и остатков животных и растений

Часть органического вещества почвы, представленная совокупностью специфических и неспецифических органических веществ почвы, за исключением соединений, входящих в состав живых организмов и их остатков

41. Групповой состав гумуса

Перечень и количественное содержание групп органических веществ, входящих в состав гумуса

42. Фракционный состав гумуса

Содержание органических веществ, входящих в отдельные группы гумусовых соединений и различающихся по формам их связи с минеральной частью почвы

43. Специфические гумусовые вещества

Темноокрашенные органические соединения, входящие в состав гумуса и образующиеся в процессе гумификации растительных и животных остатков в почве

44. Гумусовые кислоты

Класс высокомолекулярных органических азотсодержащих оксикислот с бензоидным ядром, входящих в состав гумуса и образующихся в процессе гумификации

45. Гуминовые кислоты

Группа темноокрашенных гумусовых кислот, растворимых в щелочах и не растворимых в кислотах

46. Гиматомелановые кислоты

Группа гумусовых кислот, растворимых в эталоне

Группа гумусовых кислот, растворимых в воде, щелочах и кислотах

Органическое вещество, входящее в состав почвы, нерастворимое в кислотах, щелочах, органических растворителях

49. Органоминеральные соединения почвы

Комплексные, гетерополярные, адсорбционные и другие продукты взаимодействия органических и минеральных веществ почвы

50. Степень гумификации органического вещества

Отношение количества углерода гумусовых кислот к общему количеству органического углерода почвы, выраженное в массовых долях

51. Минерализованность почвенного раствора

Суммарное содержание минеральных соединений в почвенном растворе

52. Легкорастворимые почвенные соли

Соли, содержащиеся в почве, растворимость которых в воде превышает 2 г/дм

53. Труднорастворимые почвенные соли

Соли, содержащиеся в почве, растворимость которых в воде равна или меньше 2 г/дм

54. Подвижность химических соединений в почве

Способность соединений химических элементов переходить из твердых фаз почвы в почвенный раствор

55. Кислотность почвы

Способность почвы проявлять свойства кислот

56. Щелочность почвы

Способность почвы проявлять свойства оснований

57. Буферность почвы

Способность почвы противостоять изменению ее свойств при воздействии различных факторов

58. Кислотно-основная буферность почвы

Способность почвы противостоять изменению рН почвенного раствора при взаимодействии почвы с кислотами и основаниями

ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

59. Почвенный поглощающий комплекс

Совокупность минеральных, органических и органоминеральных частиц твердой фазы почвы, обладающих поглотительной способностью

60. Ионный обмен в почве

Обратимая реакция стехиометрического обмена ионов между твердой и жидкой фазами почвы

61. Селективность обмена в почве

Способность почвы к преимущественному поглощению отдельных видов ионов

62. Емкость катионного обмена почвы

Максимальное количество катионов, которое может быть удержано почвой в обменном состоянии при заданных условиях

63. Емкость анионного обмена почвы

Максимальное количество анионов, которое может быть удержано почвой в обменном состоянии при заданных условиях

64. Сумма обменных катионов в почве

Общее количество обменных катионов в почве.

Примечание. К обменным катионам относятся: калий, натрий, кальций, магний и др.

65. Обменные основания почвы

Обменные катионы, входящие в состав почвенного поглощающего комплекса

66. Сумма обменных оснований в почве

Общее количество обменных оснований в почве

67. Степень насыщенности почвы основаниями

Отношение суммы обменных оснований к сумме гидролитической кислотности и сумме обменных оснований

68. Анализ почвы

Совокупность операций, выполняемых с целью определения состава, физико-механических, физико-химических, химических, агрохимических и биологических свойств почвы

69. Пробная площадка почвы

Репрезентативная часть исследуемой территории, предназначенная для отбора проб и детального исследования почвы

70. Единичная проба почвы

Проба определенного объема, взятая однократно из почвенного горизонта, слоя

71. Объединенная проба почвы

Ндп. Смешанная проба почвы

Проба почвы, состоящая из заданного количества единичных проб

72. Абсолютно сухая проба почвы

Проба почвы, высушенная до постоянной массы при температуре 105 °С

73. Воздушно-сухая проба почвы

Проба почвы, высушенная до постоянной массы при температуре и влажности лабораторного помещения

74. Почвенная вытяжка

Экстракт, полученный после обработки почвы раствором заданного состава, действовавшим на почву определенное время при определенном соотношении почва-раствор

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ

Источник