ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

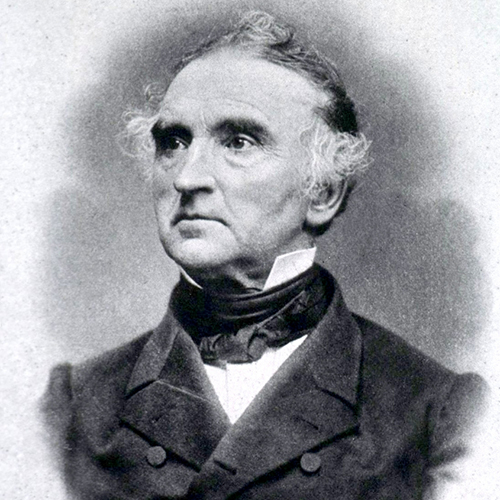

Более 150 лет назад германский химик Юстус Либих сделал открытие о том, что растения можно выращивать на нейтральном грунте, лишенном гумуса и органики, питая их растворами химических элементов, совокупность которых получила название «минеральные удобрения». Это было действительно выдающимся открытием, которое послужило возникновению и развитию гидропонного способа выращивания культур без необходимости наличия почвы. Из своего опыта Либих сделал вывод, что и в живой природе растения получают питание, вырабатываемое в почве химическим способом, из минералов почвы. Поскольку каждое последующее поколение растений продолжает выносить из грунта химические элементы, то, по мнению Либиха, наступает момент, когда запасы этих химических элементов истощаются, и для выращивания растений на этих же площадях нужно извне вносить в них химические элементы. Поскольку состав минеральных удобрений, предложенных Либихом, почти полностью соответствовал составу отходов от производства взрывчатки и порохов, то этому открытию Либиха очень обрадовались магнаты химических предприятий. Они получали возможность продавать огромное количество отходов своих предприятий вместо того, чтобы выбрасывать их на свалки. Началась наступательная реклама применения минеральных удобрений, но уже не на нейтральных грунтах, а на пашнях, имеющих начальное природное плодородие. Идею Либиха повсеместно поддержали органы власти стран, которые тоже были очень заинтересованы в пополнении государственной казны. Таким образом началась охватившая почти все страны компания по уничтожению естественного природного плодородия почв полей, компания под названием «агрохимическое земледелие». Юстус Либих был «чистым» химиком, он не интересовался результатами научных исследований специалистов других отраслей науки и не знал, что в природе пища для растений в почве вырабатывается не химическим, а биологическим путем, что в природе количество этой пищи не истощается, а постоянно восстанавливается и приумножается. Он не знал открытий Дарвина.

Юстус Либих не ожидал такого энергичного напора со стороны магнатов химической промышленности, и когда, как говорится, «процесс пошел», он решил проверить реакцию почвы на действие минеральных удобрений. Он установил, что минеральные удобрения уничтожают естественное плодородие почвы, разлагают и уничтожают гумус, разрушают структуру почвы, уничтожают все живое в почве, делают ее холодной, твердой, мертвой. Либих забил тревогу, стал категорически отрицать пользу минеральных удобрений на почвах полей, имеющих изначальное природное плодородие. Но… было поздно — химические магнаты и власти стран вошли во вкус, они получали огромные деньги от сбыта отходов и сделали все возможное, чтобы эти выводы и мнения Юстуса Либиха не стали известны земледельцам. Именно так вредная для земледелия агрохимия покатилась по полям всего мира.

Проводником идей Юстуса Либиха, от которых он, будучи честным ученым, отказался, в нашей стране стал химик Ферсман. Он и до революции 1917 года, и после нее был председателем государственной комиссии по изысканию денежных средств для вспомоществования Армии. Особенно бурно развилась деятельность академика Ферсмана по химизации сельского хозяйства после того, как в тундрах Кольского полуострова были открыты залежи апатитовых руд — основного сырья для производства взрывчатки и порохов. С этого момента началось в нашей стране тотальное внедрение химии на полях страны, а сам академик получил высокую правительственную награду. Власти СССР это было выгодно, поскольку от продажи отходов химических производств она получала огромные деньги на строительство армии. Информация о вреде, приносимом химией плодородию почв полей страны, умалчивалась. Власть не интересовали ни урожаи полей, ни здоровье нации. Ее устраивала деградация почв, которая требовала все большего количества минеральных удобрений, все большего количества тракторов и плугов, все большего количества ГСМ и запчастей техники, поскольку все это производилось предприятиями оборонного комплекса страны, и именно этот комплекс получал почти дармовые и огромные деньги от огромной массы крестьянства. Земледельцы стали главными инвесторами армии и оборонной промышленности.

Похоже, что и в наше время отношение власти к плодородию полей, к величине урожая с единицы площади, к здоровью нации не изменилось.

Вот и решайте сами, коллеги-огородники, будете ли вы продолжать отдавать свои деньги дяде, который кроме вреда вам ничего не продаст, или прислушаетесь к мнению честных ученых, к мнению таких корифеев науки, как Дарвин, Вернадский, Овсинский, Докучаев, Костычев, Мережковский, Вавилов, Гельцер, Мальцев и другие, и обратитесь к агротехнике природного земледелия,создавая плодородную и здоровую почву не только для себя, но и для своих потомков, оставляя у них благодарную память о себе самих.

Источник

9. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

9. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Более 150 лет назад германский химик Юстус Либих сделал открытие о том, что растения можно выращивать на нейтральном грунте, лишенном гумуса и органики, питая их растворами химических элементов, совокупность которых получила название «минеральные удобрения». Это было действительно выдающимся открытием, которое послужило возникновению и развитию гидропонного способа выращивания культур без необходимости наличия почвы. Из своего опыта Либих сделал вывод, что и в живой природе растения получают питание, вырабатываемое в почве химическим способом, из минералов почвы. Поскольку каждое последующее поколение растений продолжает выносить из грунта химические элементы, то, по мнению Либиха, наступает момент, когда запасы этих химических элементов истощаются, и для выращивания растений на этих же площадях нужно извне вносить в них химические элементы. Поскольку состав минеральных удобрений, предложенных Либихом, почти полностью соответствовал составу отходов от производства взрывчатки и порохов, то этому открытию Либиха очень обрадовались магнаты химических предприятий. Они получали возможность продавать огромное количество отходов своих предприятий вместо того, чтобы выбрасывать их на свалки. Началась наступательная реклама применения минеральных удобрений, но уже не на нейтральных грунтах, а на пашнях, имеющих начальное природное плодородие. Идею Либиха повсеместно поддержали органы власти стран, которые тоже были очень заинтересованы в пополнении государственной казны. Таким образом началась охватившая почти все страны компания по уничтожению естественного природного плодородия почв полей, компания под названием «агрохимическое земледелие». Юстус Либих был «чистым» химиком, он не интересовался результатами научных исследований специалистов других отраслей науки и не знал, что в природе пища для растений в почве вырабатывается не химическим, а биологическим путем, что в природе количество этой пищи не истощается, а постоянно восстанавливается и приумножается. Он не знал открытий Дарвина.

Юстус Либих не ожидал такого энергичного напора со стороны магнатов химической промышленности, и когда, как говорится, «процесс пошел», он решил проверить реакцию почвы на действие минеральных удобрений. Он установил, что минеральные удобрения уничтожают естественное плодородие почвы, разлагают и уничтожают гумус, разрушают структуру почвы, уничтожают все живое в почве, делают ее холодной, твердой, мертвой. Либих забил тревогу, стал категорически отрицать пользу минеральных удобрений на почвах полей, имеющих изначальное природное плодородие. Но… было поздно — химические магнаты и власти стран вошли во вкус, они получали огромные деньги от сбыта отходов и сделали все возможное, чтобы эти выводы и мнения Юстуса Либиха не стали известны земледельцам. Именно так вредная для земледелия агрохимия покатилась по полям всего мира.

Проводником идей Юстуса Либиха, от которых он, будучи честным ученым, отказался, в нашей стране стал химик Ферсман. Он и до революции 1917 года, и после нее был председателем государственной комиссии по изысканию денежных средств для вспомоществования Армии. Особенно бурно развилась деятельность академика Ферсмана по химизации сельского хозяйства после того, как в тундрах Кольского полуострова были открыты залежи апатитовых руд — основного сырья для производства взрывчатки и порохов. С этого момента началось в нашей стране тотальное внедрение химии на полях страны, а сам академик получил высокую правительственную награду. Власти СССР это было выгодно, поскольку от продажи отходов химических производств она получала огромные деньги на строительство армии. Информация о вреде, приносимом химией плодородию почв полей страны, умалчивалась. Власть не интересовали ни урожаи полей, ни здоровье нации. Ее устраивала деградация почв, которая требовала все большего количества минеральных удобрений, все большего количества тракторов и плугов, все большего количества ГСМ и запчастей техники, поскольку все это производилось предприятиями оборонного комплекса страны, и именно этот комплекс получал почти дармовые и огромные деньги от огромной массы крестьянства. Земледельцы стали главными инвесторами армии и оборонной промышленности.

Похоже, что и в наше время отношение власти к плодородию полей, к величине урожая с единицы площади, к здоровью нации не изменилось.

Вот и решайте сами, коллеги-огородники, будете ли вы продолжать отдавать свои деньги дяде, который кроме вреда вам ничего не продаст, или прислушаетесь к мнению честных ученых, к мнению таких корифеев науки, как Дарвин, Вернадский, Овсинский, Докучаев, Костычев, Мережковский, Вавилов, Гельцер, Мальцев и другие, и обратитесь к агротехнике природного земледелия, создавая плодородную и здоровую почву не только для себя, но и для своих потомков, оставляя у них благодарную память о себе самих.

Читайте также

История применения зеленных культур

История применения зеленных культур Нас окружает богатейший мир природы, и люди с древних времен пытались найти помощь в борьбе с недугами, а также новые источники пропитания. Опытным путем наши предки установили, что многие из окружающих их растений можно употреблять в

Правила применения гербицидов

Правила применения гербицидов Химические препараты целесообразно использовать только при наличии на участке большого количества сорной растительности, а также если принимаемые раньше другие методы оказались недостаточно эффективными. Работы с использованием

Внесение минеральных удобрений

Внесение минеральных удобрений Эффективность минеральных удобрений может быть достигнута только в условиях орошения земель и высокой технологии возделывания культуры. В севообороте минеральные удобрения положено применять по определенной системе удобрения. Эта

Общие правила применения химических средств защиты растений

Общие правила применения химических средств защиты растений Необходимым условием применения всех химических средств является соблюдение нормы расхода, сроков и количества обработок. Не следует заранее готовить рабочую ж идкость, так как некоторые препараты быстро

Хранение, транспортировка и внесение минеральных удобрений

Хранение, транспортировка и внесение минеральных удобрений Минеральные удобрения нужно хранить в специальных складах, которые построены по типовым проектам: прирельсовых и пристанских, а также в хозяйствах. Хранение минеральных удобрений в неправильных условиям

Глава третья. Выращивание сельскохозяйственной продукции с использованием только минеральных удобрений

Глава третья. Выращивание сельскохозяйственной продукции с использованием только минеральных удобрений По сути, этот метод является почвопоникой по аналогии с гидропоникой. И в том и в другом случае почва не играет никакой роли, поскольку питание растениям дает раствор

Состав минеральных удобрений

Состав минеральных удобрений В книгах и справочниках содержание фосфора и калия обычно приводят в виде оксидов Р2О5 и К2О. Поскольку нас с вами интересует содержание в удобрениях вовсе не оксидов, а чистых элементов, то для удобства читателей в приведенной ниже таблице

Применение минеральных удобрений

Применение минеральных удобрений Основой применения макро— и микроудобрений является содержание их в основных типах почв.Культуры, выращиваемые на садовых участках, требуют, как правило, почв высокого плодородия. Естественные почвы нашей зоны бедны доступными для

Внесение минеральных удобрений

Внесение минеральных удобрений Эффективность минеральных удобрений может быть достигнута только в условиях орошения земель и высокой технологии возделывания культуры. В севообороте минеральные удобрения положено применять по определенной системе удобрения. Эта

Содержание минеральных удобрений в разных объемах

Содержание минеральных удобрений в разных

Что происходит при недостатке минеральных веществ

Что происходит при недостатке минеральных веществ Азот – это основа. Но не единственное питание, необходимое растениям. Приглядитесь к вашим зеленым питомцам. По их внешнему виду можно легко определить, все ли важные элементы в достатке. Не будем тратить время на простое

Источник

В поисках секрета плодородия: как развивалась агрохимия до наших дней

Сегодня агрохимическая промышленность готова предложить землепользователям десятки марок минеральных удобрений, подобрать которые можно с учетом особенностей почвы и потребностей конкретной культуры. Но так было не всегда. Когда-то человечество наощупь искало способы повысить плодородие земли. Этот путь был полон ошибочных гипотез, экспериментов и выдающихся открытий. Благодаря этим поискам родилась современная агрохимия, а человечество, увеличившееся до 7 млрд и стремящееся к 10 млрд, имеет надежду прокормить себя в будущем.

Рождение агрохимии

Человек начал накапливать знания о плодородии почв с момента перехода от примитивного собирательства к культурному земледелию. Уже за 6-7 тыс. лет до нашей эры люди имели представление о различии бедной и тучной земли. Путём наблюдений они устанавливали, что в местах, где в почву попадали известь, навоз, гуано или зола, растения развиваются лучше и приносят больше плодов. С появлением письменности эти наблюдения начали передаваться от поколения к поколению. Впервые опыт поддержания плодородия земли был зафиксирован около 4 тыс. лет до н.э. в шумерском «Календаре земледельца». Описание различных почв встречается в египетских папирусах трехтысячелетней давности. Сведения о правильном землепользовании содержатся в земельно-водном законодательстве вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.).

Итак, вопросы плодородия почв издавна стояли перед человеком, и он в течение столетий опытным путем находил на них ответы. Однако сами механизмы действия питательных веществ еще долго оставались загадкой. Агрохимия как наука сложилась по историческим меркам не так давно – в первой половине XIX в. Одним из её основоположников стал немецкий ученый Юстус фон Либих. Выпущенная им в 1840 г. книга «Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agriculturalur und Physiologie» («Органическая химия в её применении к сельскому хозяйству и физиологии») была переведена на многие языков и оказала огромное влияние на учение о плодородии в мировом масштабе.

Один из ключевых принципов агрохимии был сформулирован Либихом следующим образом:

«Чтобы сохранить плодородие почвы, ей нужно возвращать все у неё взятое. Если взятое не будет возвращено полностью, то нельзя рассчитывать на получение вновь таких же урожаев; урожаи могут быть повышены только путем увеличения содержания в почве элементов питания».

Во многом благодаря усилиям фон Либиха была развенчана несколько десятилетий господствовавшая в Европе ошибочная «гумусовая» теория плодородия. Её положения были сформулированы в середине XVIII в. шведским химиком Юханом Валлериусом в «Основах земледельческой химии», где утверждалось, что растения самостоятельно синтезируют питательные вещества из гумуса, воздуха и воды, а минеральные соли всего лишь помогают растворять «жир земли».

«Гумусовая» теория продержалась довольно долго благодаря тому, что ее поддерживали такие видные ученые, как Альбрехт Тэер, заложивший основы немецкой сельскохозяйственной науки, и швейцарский биолог Никола де Соссюр. Последний, заблуждаясь относительно роли минеральных солей, тем не менее, смог верно установить, что углерод растения получают не из гумуса, а из содержащейся в воздухе углекислоты.

Впрочем, даже гумусовая теория смотрелась прогрессивно на фоне господствовавшей до неё «водной» теории, согласно которой растения с помощью таинственной внутренней «силы жизни» самостоятельно создают все питательные вещества из воды.

К 30-м годам XIX в. накопленные знания, усовершенствование лабораторных опытов и оборудования позволили Либиху показать, что именно получаемые из почвы минеральные вещества растения используют для синтеза веществ органических. Он доказал, что успех земледелия напрямую зависит от того, в достаточном ли количестве находятся в почве фосфор, калий и другие зольные элементы, и что объем урожая определяется элементом, чье количество находится на минимальном уровне (закон, получивший название «бочка Либиха»).

Подчеркивая роль фосфора и калия, Либих ошибочно полагал, что азот растения получают из воздуха и не нуждаются во внесении азотных удобрений. Эту ошибку исправил французский химик Жан Батист Буссенго, по праву считающийся основателем агрохимии наряду с Либихом. В отличие от немецкого коллеги, Буссенго проводил многочисленные полевые опыты, сопровождая их тщательным химическим анализом. Он доказал, что растения не могут в нужном количестве получать азот из воздуха и требуют внесения минерального азота в почву. Ему же принадлежит открытие явления азотфиксации у бобовых растений (связь этого явления с бактериями позже объяснит другой видный агрохимик Герман Хелльригель).

Современное земледелие – яркое подтверждение выводов Либиха и Буссенго о роли минеральных солей в жизни растений. Наличие почвы, в том числе гумуса, для их выращивания не обязательно: в теплицах растения прекрасно развиваются на минеральных субстратах.

Опыты Либиха и Буссенго позволили также сформулировать один из важнейших принципов не только сельскохозяйственной науки, но и экологии: все вещества, которые человек вместе с растениями забирает из почвы, должны быть в неё возвращены.

«Причина возникновения и падения наций лежит в одном и том же. Расхищение плодородия почвы обусловливает их гибель; поддержание этого плодородия – их жизнь, богатство и могущество».

Он приводил в пример падение греческой и римской цивилизаций. Сейчас, когда по прогнозам ООН население планеты стремится к 9,7 млрд человек и требует роста мирового производства продовольствия на 60%, а более половины почв подвержены деградации, остается лишь удивляться, насколько актуально звучат слова ученого первой половины позапрошлого века.

Развитие агрохимических технологий в России

Зарождение агрохимии как отдельной науки в России связано с именем Александра Энгельгардта, а её становление и мировой авторитет – с именем академика Дмитрия Прянишникова. Значительный скачок в отечественном агрономическом и агрохимическом знании произошел в конце XIX – начале XX вв. Но и задолго до этого вопросы питания растений волновали отечественных ученых. О пользе гумуса для сельхозземель высказывался Михаил Ломоносов. Благодаря ему преобладавшая в то время в Европе теория водного питания растений не прижилась в России. А созданное по настоянию Ломоносова Вольное экономическое общество надолго стало основой для изысканий в различных сферах естественнонаучного знания, в том числе агрономии и агрохимии. В составе ВЭО проблемой плодородия во второй половине XVIII в. занимался Иван Комов, активно пропагандировавший применение органических удобрений, внедрение системы севооборота и особенно известкование кислых почв. Ему принадлежит довольно тонкое для того времени замечание, что «с удобрениями нужно обращаться, как лекари с лекарствами, чтобы больного не отравить, то есть нужно хорошо знать, на каких почвах, под какую культуру, сколько и когда их вносить».

Российский естествоиспытатель, член ВЭО Антон Пошман за несколько десятилетий до Либиха определил ведущее значение для питания растений не гумуса, а минеральных солей: «В удобрении действующим началом являются щелочно-солевые вещества, содержащиеся в навозе и золе, т.е. минеральные вещества служат пищей для растений». Увы, в те времена в России, как и во всем мире, авторитет европейских ученых часто не давал расслышать голоса соотечественников.

Слепое преклонение перед западной наукой лежало в основе многих заблуждений. Одно из них заключалось в том, что российские удобрения не могут по качеству сравниться с немецкими. С этим мнением пришлось бороться, в частности, Дмитрию Менделееву, доказывая очевидное: действие удобрений зависит от их состава, а не от страны происхождения. Менделеев внес значительный вклад в развитие агрохимии, организовав первые в России географические полевые опыты по применению удобрений. В результате этих опытов ученый пришел к выводу, что чем сложнее набор питательных веществ, тем лучше результат, а регулярное применение удобрений способно привести к четырехкратному росту урожайности.

Зарождение туковой промышленности в России связано с именем Александра Энгельгардта. Профессор химии Петербургского земледельческого института, автор прогрессивных для того времени «Писем из деревни» и «Химических основ земледелия», он считается первым русским ученым – профессиональным агрохимиком. В числе пропагандировавшихся им идей широкое применение органических и минеральных удобрений, известкование почв, использование «зеленых удобрений» – сидератов. Одно из наиболее значительных достижений Энгельгардта – научное доказательство высоких питательных свойств фосфоритной муки, исследование российских месторождений фосфоритов и организация заводов по их переработке в фосфорные удобрения. К тому времени, когда Энгельгардт занялся этим вопросом, о свойствах фосфоритов было почти ничего не известно, в губерниях, где залежи были легкодоступны, ценный камень использовался просто как строительный материал. «Самород встречается у нас в таком огромном количестве и при столь благоприятных для добывания его обстоятельствах, что он повсеместно в полосе залегания употребляется как простой булыжник для мощения улиц и дорог, для фундамента под дома и пр. Весь город Курск вымощен этим драгоценным камнем», – писал Энгельгардт в своей монографии. В 1868–1870 гг. в Курской, Тамбовской губерниях и в Прибалтике были запущены первые заводы по производству фосфоритной муки для применения в качестве удобрения в сельском хозяйстве.

Большой вклад в развитие агрономии и агрохимии в России внес Павел Костычев, некоторое время работавший в химической лаборатории Энгельгардта и значительно расширивший представления о полезных свойствах азотных, фосфорных, калийных удобрений и, особенно, их сочетаний. Важные работы того времени в сфере агрохимии принадлежат перу Ивана Стебута, одного из основателей отечественной агрономической науки. В числе многих вопросов его интересовала проблема сохранения и повышения плодородия почв, в том числе с помощью известкования и гипсования.

В начале XX в. развитие агрохимии в России связано с деятельностью Александра Кирсанова, некоторое время возглавлявшего Ленинградский сельскохозяйственный институт. Его методы определения содержания в почвах доступных для растений форм питательных веществ до сих пор применяются агрохимической службой России. Благодаря его трудам значительно расширились представления о питательных свойствах калия. Исследованием степени доступности фосфатов и калия для растений в течение всей профессиональной жизни занимался также доктор сельскохозяйственных наук Федор Чириков.

Во главе длинного списка ученых, внесших свой вклад в формирование агрохимии в России, стоит назвать уже упомянутого ранее академика Дмитрия Прянишникова. Его работы заложили основу химизации отечественного земледелия, благодаря его деятельности появилось понятие российской агрохимической школы, а направление агрохимии стало самостоятельной дисциплиной в системе образования. Если говорить о научной работе Прянишникова, то центральное место в ней занимала проблема азота в питании растений. Исследования ученого и его учеников позволили сделать вывод о том, что аммиак является исходным и конечным звеном в цепи превращения азотистых веществ в растении: именно с аммиака начинается синтез белков и аммиаком заканчивается распад азотистых органических веществ. Прянишников и его ученики на протяжении многих лет искали пути повышения эффективности азотных удобрений. Одним из практических результатов этой работы стало применение в Советском Союзе аммиачной селитры в качестве удобрения в чистом виде. Негативные свойства нитрата аммония (огнеопасность, гигроскопичность, слёживаемость) купировались с помощью гранулирования и поверхностных оболочек. В европейских странах аммиачную селитру стали применять значительно позже и, как правило, в составе смеси.

Благодаря усилиям Прянишникова была создана технология переработки отечественных низкопроцентных фосфоритов в фосфорные удобрения, запущены первые заводы по выпуску суперфосфата и комплексных удобрений (нитрофосов). Масштабные исследования ученого по оценке свойств калийных удобрений в разных климатических условиях одновременно с открытием в 1926 г. Соликамских месторождений дали старт созданию отечественной калийной отрасли (до этого времени страна завозила калий из Германии). Силами команды Прянишникова были разработаны прогнозы потребности сельского хозяйства СССР в различных видах минеральных удобрений и с учетом этих расчетов организовано их производство.

Прянишников – автор классических учебников по агрохимии, по которым учились несколько поколений агрономов и агрохимиков не только в России, но и во многих других странах. Его «Учение об удобрении», «Агрохимия», «Растениеводство» и «Химия растений» выдержали несколько переизданий и были переведены на разные языки мира. За учебник «Агрохимия» Прянишников в 1940 г. был удостоен государственной премии.

По инициативе Прянишникова в России в 1919 г. был организован первый научный институт, занимавшийся проблемами удобрений. Позднее, в 1931 г., ученый выступил организатором Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения. Сейчас это Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии (ВНИИА), он носит имя своего основателя – Д. Н. Прянишникова.

Новые пути развития

Процесс формирования агрохимической науки сопровождался развитием технологий получения и применения удобрений. За свою историю промышленность минеральных удобрений прошла путь от первичного накопления знаний о плодородии почв и использования в качестве удобрений природного сырья (фосфоритной муки, чилийской селитры, калимагнезии и др.) к созданию непосредственно химических производств минеральных удобрений в оптимальных для питания растений формах, сочетаниях и концентрациях.

Первым шагом к созданию мировой агрохимической отрасли стало получение в XIX в. научных данных о том, какие питательные вещества в наибольшей степени выносятся из почвы вместе с растениями, а значит, должны быть каким-то образом возвращены. Использование для этих целей природного сырья приводило к зависимости от географии расположения его источников и не давало оптимального результата с точки зрения доступности для растений.

Это подтолкнуло технологическое развитие отрасли к следующему, второму, этапу – созданию непосредственно химических производств минеральных удобрений. В начале XX в. появляются первые заводы по выпуску аммиака, затем – аммиачной селитры. Вместо фосфатной муки путем сернокислотного разложения начинают производить простой, а позднее двойной суперфосфат. Открытие калийных и апатитовых руд в России дает старт отечественной промышленности производства сначала простых, а затем и сложных удобрений. Переход от простых удобрений к комплексным с повышенным содержанием питательных веществ (NP/NPK-удобрений) ознаменовал третий этап развития отрасли.

В настоящее время промышленность минеральных удобрений перешла на новый эволюционный виток, когда главной движущей силой технологического развития является повышение экономической эффективности с одной стороны и выполнение социального запроса на экологичность – с другой. Предприятия, занимающиеся выпуском минеральных удобрений, решают вопросы максимального использования имеющихся ресурсов, осваивают смежные производства (например, электро- и теплоэнергии, технических и пищевых фосфатов и т.д.), вовлекают в производственный цикл побочные продукты переработки (хороший пример – использование фосфогипса, образующегося при выпуске фосфорных удобрений, для мелиорации и в строительстве), работают над снижением потерь питательных веществ в удобрениях (грануляция, инновационные оболочки гранул, контролируемая растворимость и др.). Одновременно компании отрасли ведут разработку более эффективных форм удобрений, совершенствуя их состав с помощью микро- и мезоэлементов, стимуляторов роста, биодобавок, расширяют ассортимент жидких и водорастворимых удобрений.

Повышение внимания мирового сообщества к вопросам экологии не могло не отразиться на приоритетах развития промышленности минеральных удобрений. Современная продукция отрасли должна не только удовлетворять потребностям сельского хозяйства в питательных веществах, но и соответствовать принципам устойчивого развития, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду и конечную продукцию сельхозпроизводства.

Отвечая на этот вызов современности, российские производители минеральных удобрений стали участниками национального проекта по созданию экобренда для продуктов питания с улучшенными экологическими характеристиками «Зеленый стандарт». Ключевым условием соответствия требованиям «Зеленого стандарта» является применение российских минеральных удобрений, соответствующих специально разработанному «зеленому» ГОСТу (вступил в силу с марта 2020 г.).

Географические особенности образования руд, из которых производится сырье для российских минеральных удобрений, обусловило их высокую экологичность, признанную на уровне ООН. Сегодня отечественные минеральные удобрения используются во всех странах, где востребовано доступное и здоровое продовольствие. В связи с этим Российская ассоциация производителей удобрений, объединяющая крупнейшие компании отрасли, приняла решение о регистрации торгового знака «Зеленый стандарт» (Green One) в России и за рубежом: в 76 юрисдикциях по Мадридской системе и 20 государствах по национальным системам регистрации.

Этапы технологического развития агрохимии:

Основные финансовые показатели

—>

| Предварительный этап: накопление знаний | I этап: использование в качестве удобрений природного сырья. | II этап: химические способы получения удобрений | III этап: производство комплексных удобрений | IV этап: экономическая и экологическая эффективность |

| XVIII в. | XIX в. | к. XIX в. – н. XX в. | XX в. | Настоящее время |

|

|

|

|

|

Источники: «Энциклопедия технологий. Эволюция и сравнительный анализ ресурсной эффективности промышленных технологий» под ред. Д. О. Скобелева, 2019 г., «История агрохимии» В. В. Кидина, 2013 г.; данные открытых интернет-источников.

Источник