Как использовать растительные остатки в качестве удобрения?

Растительные остатки, к числу которых относится и солома и свежескошенная трава и ботва растений очень многие рекоендуют использовать в качестве удобрения. Но, как говориться, «нельзя просто так взять и закопать » и чтобы все потом цвело и пахло. Есть свои хитрости, если соблюсти их — солома послужит прекрасным почвоулучшающим материалом.

Я намеренно пишу «почвоулучшающий материал» потому что считать солому удобрением в полной мере нельзя. Питательные вещества из нее растения получают медленно, однако солома имеет ряд других полезных свойств, благоприятно влияющих на почву. И, как вы могли понять, дальше речь пойдет не о любых растительных остатках, а именно о соломе.

Солома — сухие стебли злаковых и бобовых зерновых культур (Википедия)

Однако, применение этого материала имеет свои особенности. Заделка соломы должна проводиться на определенную глубину, для ускорения разложения органики дополнительно вносят азот.

Хотите получать рассылку 📨об актуальных обработках и сезонные рекомендации по уходу за садом точно в срок? Подписывайтесь на мою🌿 рассылку тут .

Влияние соломы на почву и польза для растений

При заделке в почву солома разрыхляет ее. Грунт становится водо- и воздухопроницаемым. В процессе разложения органика насыщает землю углеродом, что способствует улучшению фотосинтеза растений. При закладке желательно комбинировать несколько видов соломы. Ее применение в качестве удобрения способно полностью восстановить обеденный грунт. Солома не только делает землю водопроницаемой, но еще и удерживает влагу, что позволяет сократить поливы.

При правильном применении солому можно считать ценным удобрением. Она обеспечивает растения гуминовые веществами, аминокислотами, витаминами, минералами. Этот вид удобрения содержит значительные дозы азота, калия, кальция, магния, фосфора. Часть соломы можно использовать для мульчирования посадок, утепляя корни растений на зимний период.

Зачем обрабатывать солому азотом?

Этот вид органики имеет и некоторые минусы. Питательные элементы начинают поступать к растениям не сразу, а спустя 2-4 года после внесения. Обработка минеральным азотом позволяет ускорить этот процесс. Скорость перегнивания соломы в этом случае увеличивается на треть. Недостаточно перепревшая солома может оказывать негативное влияние на корни высаженных культур из-за выделения вредных кислот в процессе разложения.

Сколько азота нужно для разложения соломы

Больше всего азота содержится в соломе вики, люпина, гороха, сои, редьки масличной. Однако в свежем сырье этот элемент недоступен для растений. Минеральное азотное удобрение – мощный катализатор процесса разложения соломы. На 100 кг соломы добавляют 1,5 кг азота в чистом виде, т.е. надо рассчитать дозу, исходя из содержания азотного компонента в удобрении (так на 100 кг соломы поребуется 4,4 кг амиачной селитры или 3,2 кг мочевины ).

На 100 кг соломы необходимо 4,4 кг аммиачной селитры или 3,2 кг мочевины

Мало кто будет всзвешивать солому у себя на участке, тогда придется действовать ориентировочно.

Правила применения соломы в качестве удобрения

Солому перед закладкой в почву измельчают вручную или с помощью спецтехники. Оптимальный размер соломинок – 9-12 см. Закладывают сырье в сухом виде на глубину от 7 до 13 см. В более глубоких слоях грунта процесс перепревания замедляется. Перед этим в почву вносят мочевину (карбамид) или аммиачную селитру в нужной дозировке.

Дополнительно можно добавить навоз, тогда удобрение станет еще более ценным на содержание минералов. Через некоторое время проводят повторную вспашку, чтобы солома оказалась на нужной глубине. Такую подкормку рекомендуется использовать для картофеля и корнеплодов, кукурузы, кабачков, тыквы, арбуза.

Можно предварительно приготовить соломенный компост, смешав 100 кг соломы с 15 кг скошенных сорняков. Сверху компостную кучу поливают раствором из 20 л воды, 2 кг аммиачной селитры, 3 кг суперфосфата и 3 кг хлористого калия. Процесс приготовления компоста этим способом длится 1 год.

Плюсы и минусы такого удобрения

Главное, что раздобыть солому дачники могут без проблем, собрав ее на ближайшем поле после уборки урожая или скосив собственный газон. Кроме доступности, этот вид органики имеет и другие преимущества:

- работа с сырьем требует меньшей траты сил, если сравнивать с тем же навозом;

- солома не имеет неприятного запаха, безопасна с экологической точки зрения;

- полезные вещества из этой органики усваиваются растениями наиболее полно (конечно если правильно обращаться с соломой);

- улучшаются физические характеристики почвы;

- в процессе ферментации солома выделяет углерод, необходимый для растений;

- почва оказывается защищенной от эрозий и пересыхания.

Все перечисленные плюсы достигаются только при использовании качественной соломы с соблюдением технологии ее заделки в почву. Из минусов можно выделить необходимость повторной вспашки и дополнительные затраты на азотные удобрения, играющие роль ускорителей процесса разложения. Также необходимо поддерживать нужный уровень влажности почвы в засушливый сезон.

Хотите получать рассылку 📨об актуальных обработках и сезонные рекомендации по уходу за садом точно в срок? Подписывайтесь на мою🌿 рассылку тут .

Источник

Используйте растительные остатки эффективно

Как связаны между собой повышение почвенного плодородия и работа с растительными остатками? Если ответить одним словом, то напрямую. А если посмотреть повнимательнее, то выясняются интересные вещи.

Изначально со стерней работали очень просто: ее либо механически измельчали (лущение), либо сжигали. Лущение является отдельной операцией в техсхеме и требует дополнительных затрат (ГСМ, оплата труда, использование дисковых лущильников. ). Поэтому часто стерню просто-напросто сжигали. Сейчас поджог стерни подпадает под Статью 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности, что влечет за собой для юридических лиц довольно крупные штрафы – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, оцениваются от четырехсот до пятисот тысяч рублей.

Многие хозяйства не решаются рисковать финансово и отказываются от этого приема, что не может не радовать. Сжигание стерни несет в себе не только опасность возникновения пожара, но и огромные потери для почвенного плодородия. На глубине до 5 см полностью выгорает гумус, и для того, чтобы он восстановился, должно пройти минимум 7 лет! Биологическая активность почвы при этом уменьшается на порядок. На 1 га стерни теряется до 30–40 кг азота и 2500–2900 кг углерода – основного источника энергии для почвенной микрофлоры. Пропадают запасы воды в слое до 10 см. Ухудшаются водно-физические свойства почвы.

С точки зрения экологии такой прием тоже оставляет желать лучшего. Во время сжигания стерни происходит гибель не только вредных, но и полезных насекомых. Часто происходит возгорание лесополос, что приводит как к непосредственной гибели животных и птицы, так и к сокращению количества мест их обитания. Все это ведет к разрыву пищевых цепей и других взаимодействий внутри биоценозов, что оказывает отрицательное влияние на экологическое равновесие. Последствия бывают, как правило, малопредсказуемые, но всегда негативные. Кроме того, неполное сгорание биомассы приводит к выбросам так называемого черного углерода. Экологи всего мира бьют тревогу, так как черный углерод оказывает воздействие на климат. Он может способствовать повышению вероятности экстремальных погодных явлений, которые мы сейчас и наблюдаем повсеместно.

Сейчас многие хозяйства используют как альтернативу сжиганию внесение больших доз азотных удобрений, в частности аммиачной селитры. Известно, что определенная доза аммиачной селитры, порядка 100–120 кг на гектар, ускорит разложение стерни. Однако нельзя забывать о том, что регулярное внесение минерального азота в такой дозе приводит к деградации почвы. При этом естественная почвенная микробиота разрушается, и на первый план выходят различные возбудители инфекционных заболеваний растений. При этом обычно безвредные сапротрофы становятся как бы помощниками патогенной микрофлоры.

Поэтому наиболее прогрессивной работой со стерней и другими растительными остатками является применение деструкторов, которое позволяет не только ускорить процесс разложения стерни, но и улучшить механические, агрохимические показатели почвы, а также фитосанитарную ситуацию.

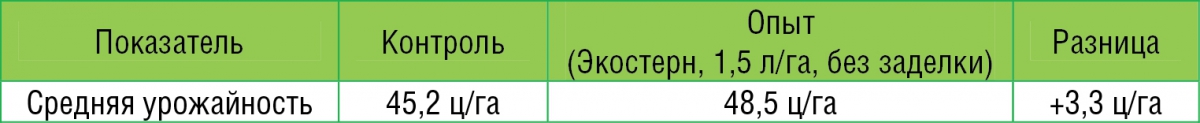

Биодеструктор Экостерн активно применяется в производственных условиях. По результатам агрохимических анализов почвенных проб, которые отбираются до применения и на следующий год после применения Экостерна, прослеживается положительная динамика изменений химического состава почв. Повышается содержание микроэлементов, доступных форм азота, фосфора, калия, серы, нормализуется кислотность. Также, по результатам анализов почвенных проб на наличие грибных микроорганизмов после применения деструктора отмечается снижение инфекционной нагрузки. В течение вегетационного периода учеты показывают существенную разницу в степени развития и распространенности болезней на участках культуры, высеянной после применения Экостерна, и на тех участках, где после уборки предшественника препарат не применялся. Есть данные о сокращении популяций почвенных вредителей на участках, где регулярно применяется Экостерн. Наконец, впечатляет разница между результатами урожайности на обработанных и необработанных участках. Примеры приведены в таблицах 1, 2.

Таблица 1. Результаты урожайности яровой пшеницы сорта Грани (предшественник – подсолнечник), Пензенская обл., 2015 г.

Таблица 2. Результаты урожайности пивоваренного ячменя сорта Зазерский-85 (предшественник – пшеница),

Республика Мордовия, 2015 г.

Также применение деструктора Экостерн оказывает влияние на качество продукции. У зерновых культур в лучшую сторону изменяются такие показатели как содержание белка, клейковины, стекловидность, ИДК. Соответственно зерно переходит в более высокий класс.

В настоящий момент Экостерн продолжают активно применять в Ростовской, Курской, Орловской областях и других регионах. Очень показательны результаты по разложению стерневых остатков и кукурузных початков в Воронежской области (см. Практический опыт 1).

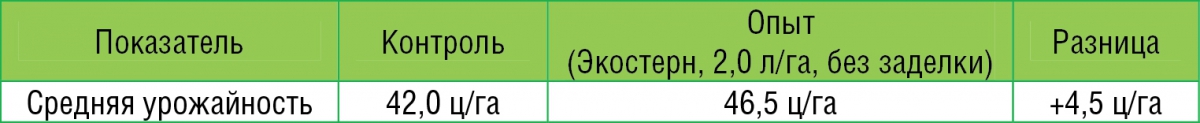

Практический опыт 1

Воронежская область, Россошанский район, с. Копенкино, 2016 г. Семеноводческое хозяйство ООО «РоссошьГибрид»

Схема опыта: Опытный участок – 10 га, контрольный – 10 га

1. Биодеструктор Экостерн – 2,0 л/га

2. Аммиачная селитра – 10 кг/га

15.10.2016 г. Предшественник – кукуруза, объем дополнительного внесения стерневых остатков и кукурузных початков – 3 тонны на исследуемые участки. Препарат Экостерн был внесен путем опрыскивания и задискован.

Мониторинг 14.04.2017 г, в ОПЫТЕ стерневые остатки ломкие, с признаками разложения, с характерным белым налетом.

Самый эффективный способ использования растительных остатков – это применение биологических деструкторов, которые сокращают срок трансформации соломы на стадиях минерализации и гумификации в два раза! При этом патогенная микрофлора сокращается в 4–5 раз. Применение биодеструкторов обеспечивает значительное улучшение физических, химических свойств почвы и ее биологическую активность, что впоследствии приводит к заметному повышению урожайности сельхозкультур.

Ирина ИВАНОВА,

главный агроном

компании «Органик Лайн»

Источник

Тест по теме «Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви»

Список вопросов теста

Вопрос 1

Двустороннюю симметрию тела имеет:

Варианты ответов

- медуза

- актиния

- белая планария

- гидра

Вопрос 2

Пищеварительную систему у планарии образуют:

Варианты ответов

- тонкие разветвленные канальцы

- семенники и яичники

- нервные стволы

- рот, глотка, кишечник

Вопрос 3

Планария – гермафродит, т.к.

Варианты ответов

- у одной особи образуются женские и мужские половые клетки

- у одной особи женские, а у другой – мужские половые клетки

- она не размножается половым путем

- она размножается вегетативно

Вопрос 4

Приспособление к паразитизму у плоских червей:

Варианты ответов

- сплющенное тело

- присоски

- развитая пищеварительная система

- развитые органы чувств

Вопрос 5

Круглый паразитический червь:

Варианты ответов

- дождевой червь

- бычий цепень

- печеночный сосальщик

- человеческая аскарида

Вопрос 6

У всех круглых червей:

Варианты ответов

- вытянутое цилиндрическое тело

- сплюснутое тело

- полость тела заполнена жидкостью

- нет пищеварительной системы

Вопрос 7

Все круглые черви:

Варианты ответов

- паразиты

- гермафродиты

- имеют кожно-мускульный мешок

- не имеют нервной системы

Вопрос 8

Чтобы избежать заражения паразитическими червями:

Варианты ответов

- нужно соблюдать правила личной гигиены

- нельзя работать с землей

- нельзя пить кипяченую воду

- нужно есть меньше овощей и фруктов

Вопрос 9

К кольчатым червям относится:

Варианты ответов

- белая планария

- дождевой червь

- аскарида

- бычий цепень

Вопрос 10

Слизь, покрывающая тело дождевого червя:

Варианты ответов

- способствует поглощению питательных веществ

- защищает червя от хищников

- облегчает передвижение в почве

- позволяет изгибать тело

Вопрос 11

Кровеносная система дождевого червя обеспечивает:

Варианты ответов

- удаление вредных веществ

- переваривание пищи

- перенос кислорода и питательных веществ

- взаимосвязь с окружающей средой

Вопрос 12

Дождевой червь размножается:

Варианты ответов

- откладыванием яиц

- спорами

- почкованием

- вегетативно

Вопрос 13

Роль дождевых червей в почвообразовании состоит в том, что они

Варианты ответов

- растворяют горные породы

- измельчают растительные остатки, перемешивают почву

- поглощают из почвы минеральные соли

- уплотняют почву

Получите комплекты видеоуроков + онлайн версии

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или войдите на сайт

Возможности тестов

Источник