Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Home » Агрохимия » Влияние удобрений на свойства почв

Популярные статьи

Влияние удобрений на свойства почв

Детально изучить взаимодействие почв, растений и удобрений возможно в длительных стационарных опытах с систематическим применением удобрений. В таких опытах создаются условия стандартизации, позволяющие изучить действие климатических и агрометеорологических условий на культуры, почвы и факторы, регулирующие почвенное плодородие.

Основные направления исследований в длительных стационарных опытах:

- сравнительная оценка доз, видов и форм минеральных удобрений;

- оценка эффективности минеральной, органической и органоминеральной систем удобрений в севооборотах различных типов;

- установление оптимального распределения удобрений по культурам севооборота;

- достижение максимальной эффективности при сочетании систем удобрения с химической мелиорацией, определение их влияния на свойства почвы и продуктивность севооборотов;

- возможность периодического внесения фосфорных и калийных удобрений;

- оптимизация плодородия и свойств почвы;

- регулирование биологического круговорота и баланса биогенных элементов в агроценозе;

- воздействие агрохимических средств на экологию.

В агрохимии используют следующие методы исследования свойств почвы в длительных стационарных опытах.

Агрохимические средства оказывают комплексное действие на плодородие и свойства почвы:

- подкисляют или подщелачивают почвенный раствор;

- изменяют агрохимические свойства;

- влияют на биологическую и ферментативную активность почвы;

- усиливают или ослабляют физико-химическое и химическое поглощение;

- влияют на мобилизацию или иммобилизацию токсических элементов и радионуклидов;

- усиливают минерализацию или синтеза гумуса;

- влияют на интенсивность фиксации азота из атмосферы;

- усиливают или ослабляют действие других питательных веществ почвы и удобрений;

- влияют на подвижность биогенных макро- и микроэлементов почвы;

- вызывают антагонизм или синергизм ионов при поглощении растениями.

Таблица. Методы исследования плодородия почвы (по ОСТ 10152-88 и Методическим указаниям по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, 2003, с изменениями) [1]

| Показатель | Метод и его характеристика | ГОСТ метода исследований |

|---|---|---|

| Физико-химические методы | ||

| рН солевой вытяжки | Потенциометрический (1 н. KCl) | ГОСТ 26483-85 |

| Обменная кислотность | Потенциометрический (1 н. KCl) | ГОСТ 26484-85 |

| Гидролитическая кислотность | Метод Каллена (1 н. CH3COONa вытяжка) | ГОСТ 26212-84 |

| Обменный (подвижный) алюминий | Метод ЦИНАО (1 н. KCl вытяжка) | ГОСТ 26485-85 |

| Сумма поглощенных оснований | Метод Каппена-Гильговица для некарбонатных почв (обработка 0,1 н. HCl) Метод Шмука для карбонатных почв (1 н. NaCl вытяжка) | ГОСТ 27821-88 |

| Обменный калий | Метод Масловой (1 н. CH3COONH4 вытяжка) | ГОСТ 26210-91 |

| Необменный калий | Метод Гедройца (10% HCl вытяжка с кипячением) | |

| Физические и водно-физические методы | ||

| Гранулометрический | Метод Качинского | |

| Равновесная плотность | Метод режущих колец или гаммаскопический метод | |

| Влажность устойчивого завядания | Метод определения потери влаги при высушивании почвы | ГОСТ 28268-89 |

| Агрохимические методы | ||

| Общее содержание органического углерода | Метод Тюрина в модификации ЦИНАО (окисление органического вещества раствором хромовой смеси) | ГОСТ 25213-84 |

| Содержание водорастворимых гумусовых веществ | Метод горячей водной вытяжки | |

| Содержание подвижных гумусовых веществ | Метод Тюрина Вытяжка 0,1 н. NaOH | |

| Групповой состав гумусовых веществ | Метод Кононовой-Беликовой (вытяжка смесью Na4P2O7 и NaOH) | |

| Формы минеральных фосфатов | Метод Чанга-Джексона (последовательные вытяжки 1 н. NH4Cl, 0,5 н NH4F, 1 н. NaOH, 0,5 н. H2SO4) | |

| Содержание общего азота | Метод Кьельдаля (окисление почвы кипящей концентрированной H2SO4) | ГОСТ 26107-84 |

| Подвижный фосфаты и подвижный калий: Кислые почвы Черноземы Карбонатные почвы | Метод Кирсанова в модификации ЦИНАО (0,2 н. HCl вытяжка) Метод Чирикова в модификации ЦИНАО (0,5 н. CH3COOH вытяжка) Метод Мачигина в модификации ЦИНАО (1% (NH4)2CO3 вытяжка) | ГОСТ Р 54650-2011 ГОСТ 26204-91 ГОСТ 26205-91 |

| Степень подвижности фосфора и калия в почвах | Метод Скофилда 0,01 М CaCl2 вытяжка | ОСТ 10271-00 |

| Азот фиксированного аммония | Метод Сильва и Бремнера в модификации Кудеярова (колориметрическое определение в вытяжке из смеси HF и HCl) | |

| Вегетационные опыты | ||

| Подвижность и доступность азота растениям | Метод вегетационного опыта с использованием 15 N | |

| Подвижность и доступность растениям «остаточных» фосфатов и соединений калия | Метод вегетационного опыта | |

Физико-химические свойства почв оказывают влияние на питательный режим почв, их биологическую активность, обусловливают трансформацию внесенных в почву удобрений, в условиях промывного водного режима определяют возможность передвижения соединений в более глубокие слои почвы.

Систематическое внесение органических и минеральных удобрений сопровождается изменениями физико-химических свойств почв. Внесение навоза на протяжении многих лет обычно увеличивает содержание органического вещества и емкость поглощения почв, уменьшает обменную и гидролитическую кислотность и увеличивает степень насыщенности основаниями.

Совместное внесение навоза и минеральных удобрений на протяжении 15 лет повысило содержание гумуса на 12,6 т/га, азота — на 0,7 т/га, снизило плотность почвы на 0,08 г/см 3 , общая и капиллярная влагоемкость увеличилась более чем на 3%, водопроницаемость — на 4,3 мм/(ч·см 2 ), общая порозность — на 3%.

При длительном применения минеральных удобрений свойства почв могут ухудшаться. Это связано с подкислением реакции почвенного раствора в результате вытеснения из поглощающего комплекса ионов водорода и алюминия, а также физиологической кислотностью некоторых удобрений. Правильное применение удобрений, то есть на фоне навоза и известкования, внесении добавок для нейтрализации физиологической кислотности удобрений, позволяет сохранять кислотность почвы на приемлемом уровне, а в ряде случаев снижая её. На нейтральных и близких к нейтральным черноземных почвах небольшое подкисление в результате внесения удобрений можно считать положительным, так как это повышает подвижность и доступность многих соединений.

В условиях промывного водного режима дерново-подзолистых и серых лесных почв изменения свойств под влиянием удобрений происходят в пахотном и в более глубоких слоях. Это связано с повышенным количеством осадков и подкислением почвы при высоких дозах минеральных удобрений, образованием подвижных органических соединений при внесении навоза и пептизацией почвенных коллоидов под действием одновалентных катионов, входящих в состав удобрений, и вымыванием их за пределы пахотного слоя. Миграции питательных веществ в нижележащие слои вследствие пептизации коллоидов способствует внесение удобрений в пару и под пропашные культуры, а также частые обработки почвы. Процесс усиливается при легком гранулометрический составе почвы и повышении доз удобрений.

Источник

Изменение реакции почвы при внесении удобрений

Эффективность удобрения определяется свойствами как солей, входящих в его состав, так и почвой, в частности, реакциями, которые происходят между удобрением и различными почвенными компонентами. И именно препятствия на пути от гранулы к корню растения снижают коэффициент использования удобрения и, соответственно, возврат инвестиций. (Статья Ирины Логиновой для журнала «Агроиндустрия», сентябрь 2019 г.)

Препятствие первое. Растворение

Зависит от количества влаги в почве и характеристик самих удобрений. Первое мы можем до некоторой степени контролировать путем выбора оптимального срока и способа внесения удобрения в почву. Так, заделка во влажный слой почвы повышает шансы удобрения раствориться до начала активного потребления растением. Это особенно актуально для фосфорных удобрений, ввиду очень низкой подвижности фосфора в почве и неспособности промываться на достаточную глубину в корнеобитаемый слой при поверхностном внесении.

В немного лучшие условия попадают жидкие удобрения, для которых отсутствует стадия растворения, и которые менее зависимы от влажности почвы на момент внесения. Правда, это не относится к безводному аммиаку, для которого внесение в недостаточно увлажненную почву может приводить к повышению непродуктивных потерь азота.

Во-вторых, характеристики самих удобрений определяют их растворимость в почвенной влаге. Традиционные азотные удобрения являются хорошо растворимыми в воде солями, исключение составляют только специальные азотные удобрения контролируемого и пролонгированного действия. То же относится и к калийным удобрениям: хлориды и сульфаты калия, которые чаще всего являются солями традиционных калийсодержащих удобрений, хорошо растворимы в воде.

Растворимость фосфорсодержащих удобрений зависит от их солевого состава: по растворимости в различных растворах фосфорные удобрения делятся на водорастворимые, содержащие преимущественно однозамещенные фосфаты (SSP, TSP, MAP, DAP, APP), цитраторастворимые, содержащие двухзамещенные фосфаты (DCP, термофосфаты) и труднорастворимые фосфаты, содержащие трехзамещенные фосфаты (фосфоритная мука).

В состав сложных NPK удобрений входят преимущественно соли первой группы; однако, на рынке есть также составы, содержащие большую долю двух- и трехзамещенных фосфатов, что напрямую будет влиять на их растворимость и эффективность. Также на растворимость NPK удобрений будет влиять их марка: как правило, высокоазотные марки лучше растворимы в воде.

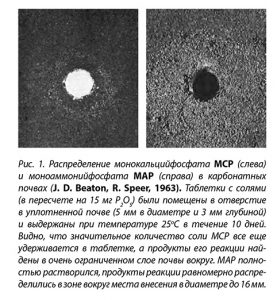

Необходимо также заметить, что даже в группе водорастворимых фосфорных удобрений есть различия. Хотя и кальций- и аммонийфосфаты относятся к водорастворимым, они имеют разную растворимость и степень диффузии в почве: аммонийфосфаты (МАР, DAP) являются более водорастворимыми соединениями в сравнении с кальцийфосфатами (SSP, TSP).

Таким образом, компонентный (солевой) состав удобрений в первую очередь влияет на их растворимость в почве и динамику высвобождения элементов питания в почвенный раствор.

Кроме того, технология производства и характеристики самой гранулы будут оказывать влияние на растворение в почвенной влаге. Методы грануляции оказывают влияние на размер, форму, прочность гранулы и другие ее характеристики, которые косвенно также влияют на характер растворения в почве. На растворимость гранулы будут оказывать влияние также филлеры (наполнители), примеси и кондиционирующие добавки.

Размер гранул играет важную роль: стартовые микрогранулированные удобрения, специализированные для внесения при посеве в борозду (технология In-Furrow), ввиду малого размера гранул, обеспечивают лучшее распространение в почве при внесении и более равномерное распределение, что увеличивает площадь контакта с почвой и корнями растений и способствует большей эффективности удобрения.

Растворение гранул водорастворимых удобрений происходит достаточно быстро, даже при условии невысокого содержания влаги в почве. Вода, необходимая для растворения, проникает в гранулу удобрения путем капиллярного или транспорта паров, в результате вокруг гранулы удобрения формируется почти насыщенный раствор солей. Это приводит к созданию осмотического градиента между концентрированным раствором удобрения и почвенной влагой. Поскольку вода движется в зону удобрения, раствор удобрения движется в окружающую почву. Это движение воды внутрь и раствора удобрения наружу продолжает поддерживать практически насыщенный раствор до тех пор, пока не растворится вся гранула.

Даже после того, как исчерпывается резерв солей в грануле, этот осмотический градиент будет существовать до момента разбавления или реакции между компонентами удобрения и почвенным раствором, восстанавливая последний до его природного состава.

Препятствие второе. Изменения рН

Когда концентрированный раствор солей удобрения покидает гранулу и переходит в окружающую почву, он влияет на характеристики почвы, и в то же время, сам раствор удобрения изменяется под влиянием компонентов почвы. Более того, когда виртуально насыщенный раствор удобрения покидает гранулу и движется в ближайшую зону почвы, в этой зоне на поведение удобрения большее влияние оказывают свойства самого насыщенного раствора, нежели свойства почвы.

Прямым следствием взаимодействия удобрения с почвой является изменение рН почвы под влиянием насыщенного раствора удобрения. Однако, существует ограничение в точности предсказания влияния удобрения на рН почвы, если основываться только на его химическом составе, поскольку очень много факторов взаимодействуют при внесении удобрения в почву: например, вид растения, исходное значение рН почвы, остаточная известь, микробиологическая активность в почве и др.

Соли удобрений классифицируются на химически кислые, нейтральные или щелочные. Например, KCl или Ca(NO3)2 — химически нейтральные соли, моноаммонийфосфат NH4H2PO4 – химически кислая, а диаммонийфосфат (NH4)2HPO4 – химически щелочная. Однако, в случае с удобрениями, большую роль в остаточной реакции удобрения играют растения и почва.

Во-первых, для поддержания баланса зарядов на поверхности корней, при поглощении катионов растения должны либо выделять в ризосферу соответствующее количество других катионов, либо поглощать больше анионов.

Баланс зарядов на поверхности корня зависит в основном от интенсивности и характера поглощения макроэлементов, поскольку они потребляются растением в намного больших количествах, нежели микроэлементы. Среди макроэлементов, азот играет первую роль в балансе зарядов, поскольку он может поглощаться и как анион (NO3-), и как катион (NH4+), и поглощается в намного большем количестве, нежели другие ионы. Когда растения поглощают больше азота в виде нитрата, в ответ корни выделяют ОН- и НСО3- в почву для поддержания баланса заряда, что создает эффект, известный как физиологическая щелочность (основность). И наоборот, если корни поглощают больше азота в виде аммония (NH4+), они выделяют Н+ для поддержки баланса зарядов, что создает физиологическую кислотность.

А так как большинство элементов питания поглощается растениями в виде катионов (за исключением некоторых элементов, например, азота, бора или молибдена), то большинство удобрений являются физиологически кислыми.

Во-вторых, удобрения, содержащие аммоний, могут образовывать Н+ в почве при превращении аммония в нитраты под влиянием почвенных микроорганизмов (нитрификация).

Таким образом, химически нейтральная соль, например, Ca(NO3)2 оказывается физиологически щелочной, тогда как химически щелочная соль, например, (NH4)2HPO4 будет физиологически кислой.

В общих чертах, влияние азотных удобрений на изменения рН почвы зависит от формы азота. Так, удобрения, содержащие азот в форме аммония, в результате прохождения процесса нитрификации, оказывают подкисляющее действие на почву (если нет достаточного количества оснований, способных нейтрализовать эту кислотность).

Азотные удобрения, содержащие азот в виде нитратов в сочетании с основаниями (Na, Ca), после поглощения растениями азота будут снижать кислотность почвы (физиологические щелочные удобрения). Но происходит это, только если нитратный азот поглощается растением. Если же растения малы, или находятся в стрессе и не растут, нитраты мало влияют на рН субстрата.

Что же касается аммонийно-нитратных удобрений, то аммонийный азот создает приблизительно в три раза более сильное подкисляющее действие, нежели нитратный азот – подщелачивающее. Например, если удобрение содержит около 25% аммонийного азота и 75% нитратного, то реакция на рН почвы будет близка к нейтральной.

При внесении безводного аммиака в почву, он реагирует с почвенной водой и превращается в аммоний, который имеет щелочную реакцию и временно повышает рН почвы. Однако, по мере нитрификации аммония, почвенный раствор подкисляется. Эти две реакции (подщелачивания и подкисления) не сбалансированы полностью, но стремятся к балансу, что в результате оказывает на почву слабое подкисляющее действие.

Карбамид при внесении в почву под влиянием фермента уреазы превращается в бикарбонат аммония, чем вызывает временное подщелачивание почвенного раствора (т.к. бикарбонат-анион реагирует с почвенным Н+ с образованием H2CO3, диссоциирующего на CO2 и H2O, и на аммоний-катион), а в последствии подкисляет в результате нитрификации аммонийного азота. В сумме, карбамид оказывает только слабое подкисляющее действие на почву.

Фосфорные удобрения способны влиять на почвенную кислотность, преимущественно за счет высвобождения или связывания ионов Н+ в зависимости от рН почвы. Изменения рН имеют, как правило, локальный характер и более заметны при локальном внесении удобрений.

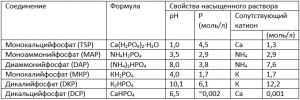

Из таблицы видно, что насыщенный раствор, образуемый группой водорастворимых фосфорных удобрений, имеет рН в диапазоне от 1,0 до 10,1 и содержит 1,7-6,1 моль/л фосфора. Концентрация сопутствующих элементов колеблется от 1,3 до 12,2 моль/л.

Таблица 1. Состав и свойства насыщенных растворов фосфорных соединений, обычно присутствующих в удобрениях (Источник: Sample et al., 1980)

Несмотря на низкое значение рН насыщенного раствора суперфосфата, он не имеет постоянного эффекта на реакцию почвы, поскольку в нем кислото- и щелочьобразующие элементы питания нейтрализуют друг друга, а кислотность обусловлена в первую очередь свободной кислотой (остающейся в процессе производства). Большинство результатов, полученных в длительных полевых экспериментах, показали, что суперфосфат либо немного уменьшает, либо вовсе не имеет влияния на рН почвы. Аммонизированный суперфосфат имеет слабокислую реакцию (как результат присутствия аммония), которая зависит от степени, до которой суперфосфат аммонизируют.

Влияние фосфатов на рН почвы зависит в большой степени от природной кислотности самой почвы. Так, для МАР (аммофос) в почвах с рН>7,2 ион дигидрофосфата Н2РО4- диссоциирует с образованием свободного Н+, который и оказывает подкисляющее влияние на таких почвах:

Н2РО4- → НРО42- + Н+.

В кислых почвах фосфор присутствует в виде Н2РО4- и подобных превращений не происходит, поэтому на почвах с рН