| 4 | 0,4 | 0,4–0,2 | 0,2–0,1 | 0,5 | 0,5–0,4 | 0,4–0,3 | 1 | 1–0,7 | 0,7–0,5 | 3 . Колеблется же она у минеральных почв от 1,0 до 1,8 г/см 3 , а у почв с невысоким содержанием гумуса от 1,3 до 1,6 г/см 3 . Под воздействием ходовых систем сельскохозяйственной техники плотность суглинистых почв, оптимальное значение которой составляет 1,0–1,2 г/см 3 , повышается на 0,1–0,3 г/см 3 и более, достигая 1,35–1,7 г/см 3 , а плотность нижних горизонтов почв с плотным сложением–1,6–1,8 г/см 3 . Плотность пахотного слоя варьирует в широких пределах – от 0,8 до 1,6 г/см 3 . Плотность торфянистых почв колеблется от 0,04–0,08 г/см 3 (целинные верховые болотные почвы) до 0,2–0,3 г/см 3 (старопахотные низинные болотные почвы). По данным И.С. Рабочева, допустимые нагрузки на почву при летних и осенних работах не должны превышать 0,4–0,6 кг/см 2 . Фактическое же давление колесных тракторов 0,85–1,65 кг/см 2 , гусеничных – 0,6–0,8, прицепов – 3,0–4,0, зерноуборочных комбайнов – 1,8– 2,4 кг/см 2 . Серьезным последствием уплотнения почвы является увеличение ее удельного сопротивления. Удельное сопротивление почвы – наиболее важная механическая характеристика, которая в значительной степени зависит от переуплотнения почвы различными движителями и ходовыми системами. Оно соответствует усилию, затрачиваемому на подрезание пласта, его оборот и трение почвы о рабочую поверхность орудия. Из-за увеличения сопротивления почвы существенно возрастает перерасход топлива. При переуплотнении ухудшается крошение почвы. Пашня становится глыбистой, что приводит к неравномерной заделке семян, снижению их полевой всхожести, а в итоге – к значительному недобору урожая. Высокая плотность почвы обусловливает резкое ухудшение ее физико-химических и агрофизических свойств. Уплотненные почвы оказывают большое сопротивление проникновению в них корневых систем растений, в таких почвах ухудшается водно-воздушный и питательный режимы, развиваются эрозионные процессы. Корни древесных и кустарниковых растений не проникают в почву, плотность которой превышает 1,6 г/см 3 . Корни озимой пшеницы с трудом проникают в почву при плотности слитого чернозема 1,42 г/см 3 , а при плотности 1,5 г/см 3 вовсе не проникают. Повышение плотности почвы на 0,1 г/см 3 приводит к недобору 6–8 % урожая. Общие потери урожая, обусловленные уплотнением почвы, например, на черноземных почвах достигают 45 % в год. Только из-за переуплотнения урожайность зерновых снижается на 20 %, картофеля – на 40–50 %, кроме того, теряется до 40 % NPK. Превышение оптимальной плотности пахотного слоя почвы только на 0,1 г/см 3 приводит к снижению урожайности зерновых на 0,2–1,0 т/га, а картофеля – на 1,5–2,5 т/га. Уплотнение почвы представляет несомненную угрозу для биологических систем из-за влияния на подвижность токсикантов. В опытах, проведенных на лесных дерново-подзолистых почвах, установлено изменение содержания подвижных форм токсичных металлов (ТМ) в зависимости от уплотнения почвы. Так, при увеличении плотности почвы с 1,0–1,1 до 1,4–1,6 г/см 3 подвижность свинца возрастала в 2,5 раза. Основные меры по предотвращению переуплотнения почвы и борьбы с ним следующие: - минимализация обработки почвы, совмещение операций, уменьшение глубины рыхления, увеличение ширины захвата агрегатов;

- выполнение всех работ по возделыванию сельскохозяйственных культур в состоянии физической спелости почвы, при влажности ее 20–22 %;

- ограничение применения на полевых работах колесных тракторов типа К-700, преимущественное использование гусеничных тракторов, особенно на тяжелых почвах;

- исключение проходов сельскохозяйственных агрегатов по полю без надобности;

- осуществление заправки агрегатов семенами, удобрениями, пестицидами, топливно-смазочными материалами только у края поля, на дорогах;

- применение технологической колеи с целью упорядочения движения агрегатов по полю;

- рыхление и заравнивание следов от колес тракторов и сельскохозяйственных машин;

- применение уширителей колеи тракторов; соблюдение рекомендуемого удельного давления ходовых систем на почву: 0,8–1,0 кг/см 2 при основной обработке, 0,4–0,6 кг/см 2 при посеве и междурядных обработках;

- разрушение плужной подошвы, подпахотное рыхление на глубину 30–40 см;

- применение чизелей, не формирующих плужную подошву; повышение общей культуры земледелия; внесение органических удобрений; мульчирование поверхности почвы.

Таковы общие, эффективные во всех регионах страны меры по предотвращению переуплотнения почвы и борьбы с ним. Наряду с этим существуют специальные приемы: соблюдение режимов полива, исключение переувлажнения и пересыхания почвы в условиях орошаемого земледелия, посев промежуточных культур в условиях с продолжительным послеуборочным периодом и др. Несомненно, что ключевая проблема использования сельскохозяйственной техники – это сохранение не только плодородия, но и самих почвенных ресурсов. По мнению академика ВАСХНИЛ В.А. Кубышева, в обозримой перспективе в развитии почвосберегающей техники выделяются три направления: минимизация обработки почвы; снижение давления на почву и облегчение машин; создание распределительных систем. В более отдаленной перспективе будут разработаны специальные почвообрабатывающие инструменты, удовлетворяющие требованиям, определяемым жизнью почвы. 3. Физико-механические свойства почв К физико-механическим свойствам относятся деформационные (сжимаемость), реологические (пластичность, липкость, усадка, набухание) и прочностные (связность, твёрдость, сопротивление при обработке). Сжимаемость – уменьшение объёма почв (уплотнение) под действием внешнего давления. Характеризуется коэффициентом уплотнения и измеряется в см 2 /кг. Сжимаемость почв определяется их гранулометрическим и минералогическим составом, характером порозности и трещиноватости, структурой и её прочностью, влажностью и гидрофильностью коллоидной фракции. Сжимаемость характеризует возможность переуплотнения почв при обработках тяжелой техникой. Частным случаем проявления сжимаемости почв и грунтов является просадочность. Просадкой называется понижение поверхности почв в результате уменьшения их порозности. Просадочность может создавать пестроту микрорельефа, особенно на орошаемых землях. Пластичность – способность почвы изменять свою форму (деформироваться) под влиянием внешних воздействий с сохранением при этом сплошности. Пластичность обусловлена содержанием ила и коллоидов, их составом и влажностью почвы. - верхний предел пластичности (нижний предел текучести) – влажность, при которой стандартный конус погружается в почву на глубину 10 см под действием своей массы;

- нижний предел пластичности (предел раскатывания) – влажность, при которой образец почвы можно раскатать в сплошной шнур диаметром 3 мм.

Число пластичности – это разность между показателями верхнего и нижнего пределов пластичности. Глинистые почвы имеют число пластичности более 17; суглинистые – 7–17; супеси – менее 7; пески пластичностью не обладают. Липкость – свойство влажной почвы прилипать к другим телам. Она определяется силой, требующейся для отрыва металлической пластинки площадью в 1 см 2 , и выражается в г/см 2 . Липкость почв обусловлена гранулометрическим составом, содержанием гумуса и составом обменных катионов. Она наибольшая у глинистых и наименьшая у песчаных почв. Различают (по Н.А. Качинскому) предельно вязкие (более 15 г/см 2 ); сильновязкие (5–15); средневязкие (2–5) и слабовязкие (менее 2 г/см 2 ). Проявляется липкость при определённой степени влажности, достигает максимума и вновь уменьшается при переувлажнении почв. Усадка – уменьшение объёма почвы при её высыхании. Она выражается в процентах к первоначальному объёму почвы. Усадка зависит от минералогического состава илистой фракции, гранулометрического состава, степени гидрофильности коллоидов. Набухание – увеличение объёма почвы при увлажнении. Измеряется в процентах к исходному объёму почвы. Подобно усадке набухание зависит от минералогического и гранулометрического состава и состава поглощённых катионов. В наибольшей степени набухают глинистые почвы монтмориллонитового состава, насыщенные натрием, в наименьшей – каолиновые глины. Связность – способность почв противостоять внешнему усилию, направленному к разъединению частиц путём раздавливания или сдвига, выражается в г/см 3 . Связность зависит от гранулометрического состава, содержания гумуса, состава поглощённых катионов, влажности, структуры почвы. Твёрдость ночвы – сопротивление, которое она оказывает проникновению в неё какого-либо тела (шара, конуса, цилиндра и др.) под давлением. Измеряется в кг/см 2 . Зависит от влажности, гранулометрического состава, структуры, содержания гумуса и изменяется в очень широких пределах – от 5 до 45 кг/см 2 . Удельное сопротивление почвы – усилие, затраченное на подрезание пласта, его оборот и трение о рабочую поверхность. Выражается в кг/см 2 поперечного сечения пласта почвы, поднимаемого плугом. Зависит от гранулометрического состава (лёгкие и тяжёлые почвы), физико-химических свойств, содержания гумуса, структуры почвы и влажности, состояния корневых систем растений Удельное сопротивление в различных почвах колеблется от 0,2 до 1,2 кг/см 2 . Оно учитывается при конструировании плугов и других почвообрабатывающих орудий, составлении норм выработки. С физическими свойствами, особенно с липкостью, связано очень важное агрономическое свойство почвы – физическая спелость — состояние влажности, при которой почва хорошо крошится на комки, не прилипая при этом к орудиям обработки. Обычно физическая спелость наступает при содержании влаги 35–45 % от массы почвы. Оптимизация физических и физико-химических свойств почвы достигается при проведении целого ряда почвоулучшающих мероприятий: известкования, гипсования, осушения, орошения, внесения мелиоративных доз торфа, рыхлящих почву материалов (соломы, компостов), пескования тяжелых почв, глинования легких почв, травосеяния и др. Источник ➤ Adblock

detector |

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям

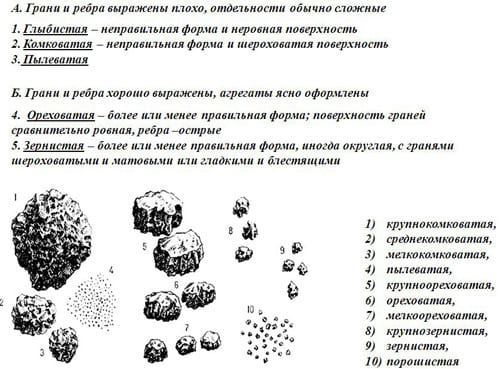

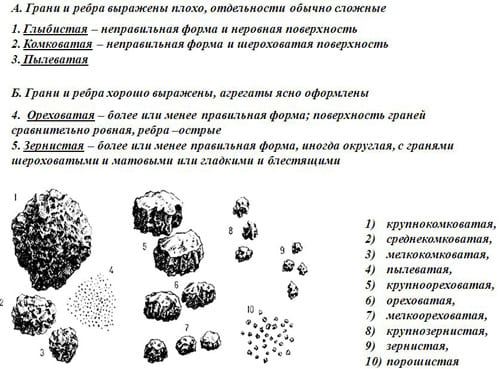

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные

А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены

Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси

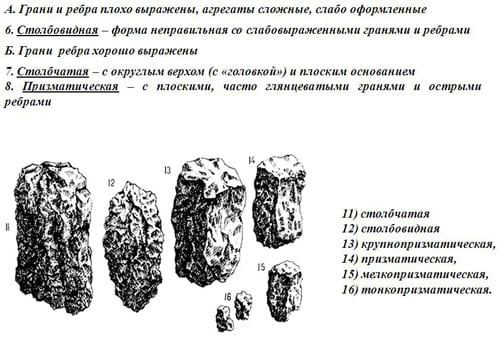

Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные

А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные Б. Грани ребра хорошо выражены

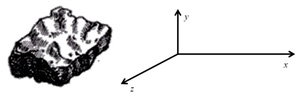

Б. Грани ребра хорошо выражены Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям

Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены

А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены