Как измерить удельное сопротивление земли

Электрофизические свойства земли

Электрофизические свойства земли, в которой находится заземлитель, определяются ее удельным сопротивлением. Чём удельное сопротивление меньше, тем благоприятнее условия для расположения заземлителя.

Удельным сопротивлением земли называют сопротивление между противоположными плоскостями куба земли ребрами размером 1 м и измеряется оно в омметрах.

Чтобы представить себе это сопротивление, напомним, что куб меди с ребрами 1 м имеет сопротивление 175-10-6 Ом при 20°С; таким образом, например при значении р= 100 Ом-м земля имеет сопротивление в 5,7 млрд. раз больше, чем сопротивление меди в том же объеме.

Ниже приведены приближенные значения удельных сопротивлений земли, Ом м, при средней влажности.

Песок — 400 — 1000 и более

Супесок — 150 — 400

Суглинок — 40 — 150

Садовая земля — 40

Чернозем — 10 — 50

Каменистая глина (приблизительно 50%) — 100

Мергель, известняк, крупнозернистый песок с валунами — 1000 — 2000

Скала, валуны — 2000 — 4000

Речная вода (на равнинах) — 10 — 80

Морская вода — 0,2

Водопроводная вода — 5 — 60

Для сооружения заземлителей необходимо знать не приближенные, а точные значения удельных сопротивлений земли в месте вооружения. Они определяются на местах измерениями.

Свойства земли могут изменяться в зависимости от ее состояния — влажности, температуры и других факторов — и могут иметь поэтому разные значения в разные времена года из-за высыхания или промерзания, а также из-за состояния в момент измерения. Эти факторы учитываются при измерениях удельного сопротивления земли сезонными коэффициентами и коэффициентами, учитывающими состояние земли при измерениях, с тем чтобы требующееся сопротивление заземляющего устройства сохранялось в любой сезон и при любой влажности земли, т. е. при неблагоприятных условиях.

В табл. 1 приведены коэффициенты, учитывающие состояние земли при измерениях, приведены в табл. 1 .

Коэффициент k1 применяется, если земля влажная, измерениям предшествовало выпадение большого количества осадков; k2 — если земля нормальной влажности, если измерению предшествовало выпадение небольшого количества осадков; k3 — если земля сухая, количество осадков ниже нормы.

Таблица 1. Коэффициенты к измеренным значениям удельного сопротивления земли, учитывающие ее состояние во время измерения

| Электрод | k1 | k2 | k3 |

| Вертикальный | |||

| длина 3 м | 1,15 | 1 | 0,92 |

| длина 5 м | 1,1 | 1 | 0,95 |

| Горизонтальный | |||

| длина 10 м | 1,7 | 1 | 0,75 |

| длина 50 м | 1,6 | 1 | 0,8 |

Измерить удельное сопротивление земли можно прибором (измерителем заземлений) типа МС-08 (или другим подобным) методом четырех электродов. Измерение следует проводить в теплое время года.

Прибор работает по принципу магнитоэлектрического логометра. Прибор содержит две рамки, одна из которых включается как амперметр, вторая как вольтметр. Эти обмотки действуют на ось прибора в противоположных направлениях, благодаря чему отклонения стрелки прибора пропорциональны сопротивлению. Шкала прибора градуирована в омах. Источником питания при измерении служит генератор Г постоянного тока, приводимый во вращение от руки. На общей оси с генератором укреплены прерыватель П и выпрямитель Вп.

Принципиальная схема измерителя заземлений типа МС-07 (МС-08)

Если пропускать ток через крайние электроды, то между средними возникает разность напряжений U. Значения U в однородной земле (слое) прямо пропорциональны удельному сопротивлению р и току I и обратно пропорциональны расстоянию а между электродами: U = ρ I / 2 π а или р = 2 π aU/I = 2 π aR, где R — показания прибора.

Чем больше значение а, тем больший объем земли охватывается электрическим полем токовых электродов. Благодаря этому, изменяя расстояние а, можно получить значения удельного сопротивления земли в зависимости от разноса электродов. При однородной земле вычисленное значение ρ не будет изменяться при. изменении расстояния а (изменения могут быть вследствие разной степени влажности). В результате измерений, используя зависимость ρ от расстояния между электродами можно судить о величинах удельных сопротивлений на разной глубине.

Схема измерения удельного сопротивления земли прибором МС-08

Измерение следует производить в стороне от трубопроводов и других конструкций и частей, которые могут исказить результаты.

Удельное сопротивление земли можно приближенно измерить методом пробного электрода. Для этого электрод (уголок, стержень) погружают в землю в приямок так, чтобы его верх находился на глубине 0,6—0,7 м от уровня земли, и измеряют прибором типа МС- 0 8 сопротивление электрода гв. А затем, пользуясь данными приближенных значений сопротивлений вертикальных электродов (таблицы 2), можно получить приближенное значение удельного сопротивления земли.

Таблица 2. Сопротивления растеканию электродов заземления

| Электрод | Сопротивление, Ом |

| Вертикальный, угловая сталь, стержень, труба | ρ / l , где l — длина электрода в метрах |

| Полосовая сталь шириной 40 мм или круглая сталь диаметром 20 мм | 2ρ / l , где l — длина полосы в метрах |

| Прямоугольная пластина (при небольшом соотношении размеров сторон), заложенная вертикально | 0 ,25 ( ρ / ( ab -1/2 )) , где а и b — размеры сторон пластины в м. |

Пример расчета удельного сопротивления грунта. В землю погружен уголок длиной 3 м. Сопротивление, измеренное прибором МС-08, оказалось равным 30 Ом. Тогда можем написать: Ризм = rв l = 30 х 3 = 90 Ом х м.

Измерения желательно производить в двух-трех местах и принимать среднее значение. Пробные электроды следует погружать забивкой или вдавливанием, чтобы создавать плотное соприкосновение с землей; ввертывание стержней для целей измерения не рекомендуется.

Применять аналогичный метод измерений с укладкой в землю полос не следует: метод трудоемок и малонадежен, так как надлежащий контакт полосы с землей после засыпки и трамбовки может быть достигнут только через некоторое время.

Для учета состояния земли во время измерений принимается один из коэффициентов k из табл. 1.

Таким образом, удельное сопротивление земли равно: р = k х Ризм

В протоколе указываются состояние земли (влажность) при измерениях и рекомендуемый сезонный коэффициент промерзания или высыхания земли.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Приложение А. Определение удельного электрического сопротивления грунта

А.1 Определение удельного электрического (кажущегося) сопротивления грунта в полевых условиях

А.1.1 Средства контроля и вспомогательные устройства

Полевые электроразведочные приборы, например типа АС-72; электроды в виде стальных стержней длиной от 250 до 350мм и диаметром от 15 до 20мм.

Допускается применять другие приборы, в том числе установки с измерением электрического поля незаземленными линиями, при соблюдении условия эквивалентности установкам с заземленными электродами.

А.1.2 Проведение измерений

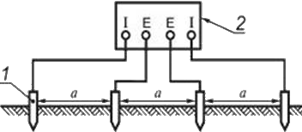

Удельное электрическое сопротивление фунта измеряют непосредственно на трассе подземного трубопровода без отбора проб фунта по четырехэлектродной схеме (см. рисунок А.1).

Рисунок А.1. Схема определения удельного электрического (кажущегося) сопротивления грунта в полевых условиях

1 — электрод, 2 — прибор с клеммами: I — токовыми; Е — измерительными; а — расстояния между электродами (см. формулу (А.1))

Электроды размещают на поверхности земли на одной прямой линии, совпадающей с осью трассы для проектируемого сооружения, а для сооружения, уложенного в землю, на линии, проходящей перпендикулярно или параллельно, на расстоянии в пределах от 2 до 4м от оси сооружения. Измерения выполняют с интервалом от 100 до 200м в период, когда на глубине заложения сооружения отсутствует промерзание грунта.

Глубина забивания электродов в грунт должна быть не более 1/20 расстояния между электродами.

А.1.3 Обработка результатов измерения

Удельное электрическое сопротивление грунта ρ, Ом·м, вычисляют по формуле

Rt — электрическое сопротивление грунта, измеренное прибором, Ом;

а — расстояние между электродами, равное глубине прокладки подземного сооружения, м.

А.1.4 Оформление результатов измерения

Результаты измерений и расчетов заносят в протокол по форме, приведенной в А.1.5.

А.1.5 Форма протокола определения удельного электрического сопротивления грунта в трассовых условиях

Протокол определения удельного электрического сопротивления грунта в трассовых условиях

Прибор типа ______________________________________________________________

Заводской номер __________________________________________________________

Дата проверки ____________________________________________________________

Дата измерения ___________________________________________________________

Погодные условия _________________________________________________________

| Адрес пункта измерения | Номер пункта измерения по схеме | Расстояние между электродами a, м | Измеренное электрическое сопротивление грунта Rt, Ом | Удельное электрическое сопротивление грунта ρ, Ом | Коррозионная агрессивность грунта |

|---|

Измерения провел _____________________

Проверку провел _______________________

А.2 Определение удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях

А.2.1 Отбор проб

Для определения удельного электрического сопротивления грунта отбирают пробы грунтов в шурфах, скважинах и траншеях из слоев, расположенных на глубине прокладки сооружения, с интервалами от 50 до 200м на расстоянии от 0,5 до 0,7м от боковой стенки трубы. Для пробы берут от 1,5 до 2кг грунта, удаляют твердые включения размером более 3мм. Отобранную пробу помещают в полиэтиленовый пакет и снабжают паспортом, в котором указывают номера объекта и пробы, место и глубину отбора пробы.

Если уровень почвенно-грунтовых вод выше глубины отбора проб, отбирают грунтовый электролит объемом от 200 до 300 см 3 и помещают в герметически закрывающуюся емкость, которую маркируют и снабжают паспортом.

А.2.2 Средства контроля и вспомогательные устройства:

— источник постоянного или низкочастотного переменного тока любого типа;

— миллиамперметр любого типа класса точности не ниже 1,5 с диапазонами 200 или 500мА;

— вольтметр любого типа с входным сопротивлением не менее 1 Мом;

Примечание. Специальные приборы использовать допускается.

— ячейка прямоугольной формы внутренними размерами: а=100мм; b=45мм, h=45мм (см. рисунок А.2) из диэлектрического материала (стекло, фарфор, пластмасса) или стали с внутренней футеровкой изоляционным материалом;

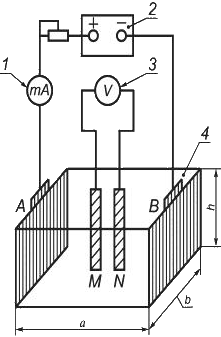

Рисунок А.2. Схема установки для определения удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях

1 — миллиамперметр; 2 — источник тока; 3 — вольтметр; 4 — измерительная ячейка размерами a, b; h (см. А.2.2); А и В — внешние электроды;м и №- внутренние электроды

— электроды внешние (А, В) размером 44×40мм (40мм — высота электрода) в виде прямоугольных пластин (из углеродистой или нержавеющей стали) с ножкой, к которой крепят или припаивают проводник-токоподвод, при этом одну сторону каждой пластины, которая примыкает к торцовой поверхности ячейки, изолируют;

— электроды внутренние (М, N) из медной проволоки или стержня диаметром от 1 до 3мм и длиной на 10мм больше высоты ячейки;

— шкурка шлифовальная зернистостью 40 (или менее) — по ГОСТ 6456;

— вода дистиллированная — по ГОСТ 6709;

— ацетон — по ГОСТ 2768.

А.2.3 Подготовка к измерению

Отобранную пробу песчаных грунтов смачивают до полного влагонасыщения, а глинистых — до достижения мягкопластичного состояния. Если уровень почвенно-грунтовых вод ниже уровня отбора проб, смачивание проводят дистиллированной водой, а если выше — грунтовой водой.

Электроды зачищают шлифовальной шкуркой, обезжиривают ацетоном и промывают дистиллированной водой. Внешние электроды устанавливают вплотную к внутренним торцовым поверхностям ячейки. При сборе ячейки пластины размещают друг к другу неизолированными сторонами. Затем в ячейку помещают грунт, послойно утрамбовывая его. Высота грунта должна быть на 4мм менее высоты ячейки. Устанавливают внутренние электроды вертикально, опуская их до дна по центральной линии ячейки на расстоянии 50мм друг от друга и 25мм — от торцовых стенок ячейки.

А.2.4 Проведение измерений

Удельное электрическое сопротивление грунта определяют по четырехэлектродной схеме на постоянном или низкочастотном (от 100 до 1000Гц) переменном токе (см. рисунок А.2). Внешние электроды с одинаковой площадью рабочей поверхности Sρ поляризуют током определенной силы I1 и измеряют падение напряжения V1 между двумя внутренними электродами при расстоянии lMN между ними.

А.2.5 Обработка результатов измерения

А.2.5.1 Электрическое сопротивление грунта Rг.п, Ом, вычисляют по формуле

Rг.п = V1 / I1 , (А.2)

V1 — падение напряжения между двумя внутренними электродами, В;

I1 — сила тока в ячейке, А.

Примечание. При отсутствии тока разность потенциалов между двумя внутренними электродами V01 может отличаться от нуля в пределах от 10 до 30мВ, тогда для расчета электрического сопротивления грунта используют формулу

Rг.п =( V1 — V01) / I1 . (А.3)

А.2.5.2 Удельное электрическое сопротивление грунта ρ, Ом·м, вычисляют по формуле

ρ = (Rг.п Sρ ) / RMN , (А.4)

Rг.п — электрическое сопротивление грунта, рассчитанное по формуле (А.2) или (А.3), Ом;

Sρ — площадь поверхности рабочего электрода, м2;

RMN- расстояние между внутренними электродами, м.

При использовании специальных приборов измерения при определении электрического сопротивления грунта проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

А.2.6 Оформление результатов измерений

Результаты измерений и расчетов заносят в протокол по форме, приведенной в А.2.7

А.2.7 Форма протокола определения удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях

Протокол определения удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях

Источник