Отбор и подготовка проб почвы для анализа. Лабораторный анализ почвы.

Выбор почвенных образцов в природных условиях и их подготовка к лабораторному исследованию являются основным вопросом методики, от которого зависит результат всех последующих определений. Необходимо правильно наметить места для отбора проб почвы, которые позволили бы выявить участки, подвергающиеся наибольшему загрязнению и, наоборот, благополучные по своему санитарному состоянию. Для этого один или несколько участков выбирают вблизи имеющихся источников загрязнения, а другой — в месте отдаленном от них. Глубину отбора проб почвы определяют в зависимости от характера почвы, задачи и вида лабораторного исследования.

Для определения механического и химического состава почвы отбор проб производят в 3- 5 точках по диагонали с участка площадью 25 кв.м. с глубины 0,25 м, а при необходимости — с глубины 0,75 — 1 м и ] ,75 — 2 м. Пробы берут буром или лопатой, тщательно перемешивают и из проб, взятых с каждого горизонта, составляют единую для него среднюю пробу весом около 1 кг, которую помещают в банку с пробкой, ставят номер на этикетке и отсылают в лабораторию с сопроводительным документом и указанием места и времени взятия пробы, глубины, метеорологических особенностей в момент взятия пробы и того, что следует определить в почве.

В лаборатории почвы взвешивают, перемешивают, просеивают и, в зависимости от цели исследования, подвергают анализу в натуральном виде или в воздушно-сухом состоянии, для чего почву высушивают на воздухе при комнатной температуре с последующим дополнительным просеиванием через сито с отверстиями диаметром 1 мм. К анализу натуральной свежевзятой почвы приступают как можно скорее, так как в силу продолжающихся биохимических процессов в почве могут произойти существенные изменения. При невозможности исследования почвы в тот же день, можно хранить ее несколько дней в холодильнике или же добавить консервирующие вещества.

Для бактериологического анализа пробы почвы в количестве 200-300 г берут стерильными инструментами также в 3-5 точках участка площадью 25 кв.м, помещают в стерильные банки и составляют из них среднюю пробу. Пробы берут с глубины, на которой предполагается бактериальное загрязнение. В населенных пунктах рекомендуется исследовать прежде всего поверхностные слои почвы до глубины 20 см. С участков полей орошения пробы отбирают на глубине 20 см. При изучении влияний загрязнений почвы на подземные воды и открытые водоемы следует отбирать пробы на глубине 0,75 — 2 м. В последнем случае для этого пользуются буром Некрасова, а при отсутствии его вырывают яму и с каждой ее стороны отбирают пробы стерильной лопаточкой или ножом. При контроле за обеззараживанием хозяйственно-бытовых отбросов почвенным методом пробы почвы отбирают с глубины 25,100 и 150 см в зависимости от физических свойств почвы. Стерилизация инструментов для взятия проб почвы производится на каждом новом участке путем обмывания водой, обтирания спиртом и под конец обжигания.

Банки с пробами почвы закрывают ватными пробками, обвертывают бумагой и перевязывают. Банку номеруют, записывают необходимые данные ( температура воздуха и почвы и др.) и немедленно направляют в лабораторию. При отсутствии банок можно переносить пробы почвы в стерильных полиэтиленовых пакетах или в стерильной пергаментной бумаге. В лаборатории почву высыпают на простерилизованную в сушильном шкафу бумагу, освобождают от корней, щебня, стекла и т.д., крупные комки почвы разминают, тщательно перемешивают и отсюда берут навеску почвы для исследования. Если по доставлении проб в лабораторию нельзя приступить к бактериологическому исследованию, допускается хранение их в холодильнике при 1-5гр.С не более 18 часов, так как с течением времени происходят изменения в составе микрофлоры.

Для санитарно-вирусологического анализа в первую очередь отбирают образцы пахотного слоя, так как в природных условиях энтеровирусы адсорбируются главным образом верхними слоями почвы. По Г.А. Багдасарьян, пробы берут раздельно с гряд и борозд с глубины 0-20см, для выяснения же проникновения энтеровирусов в глубь почвы — на глубине 50 и 100 см. Методика отбора проб аналогична применяемой при взятии проб для бактериологического исследования; следовательно, можно использовать одни и те же пробы почвы для того и другого анализа.

Первичную обработку проб следует Производить В день взятия пробы сразу по доставлении в лабораторию. Допускается производство анализа на другой день, не позднее чем срез 24 часа, при условии хранения проб в холодильнике при А гр.С. Более длительное хранение влечет за собой падение титра энтеровирусов и возможность их выделения уменьшается.

Для гельминтологического анализа пробы почвы отбирают отдельно с поверхности и с глубины 2-10 см, так как в зависимости от глубины яйца гельминтов выживают в течение различных сроков. С каждого участка площадью 50 кв.м. берут не менее 10 проб весом примерно по 100 гр в разных местах по диагонали и из них составляют средние пробы весом около 1 кг отдельно для каждого горизонта.

Пробы почвы с поверхностных слоев отбирают металлическим шпателем, столовой ложкой или совочком, а с глубины — буром или лопатой. Пробы отбирают и транспортируют в стеклянных банках с пробкой или в целлофановых пакетах, снабжая тару этикеткой и отмечая, как обычно, время и место взятия пробы, внешние условия и т.п. По доставлении в лабораторию, пробы почвы, если они находились не в стеклянных банках, пересыпают в таковые, тщательно перемешивают и удаляют крупные частицы. Анализ производят в течении ближайших дней; если же это невозможно, то взятые пробы заливают 3 % раствором формалина на физиологическом растворе или 3 % раствором соляной кислоты и хранят в открытых банках при температуре 18-24 гр.С, часто перемешивая для улучшения аэрации. При подсыхании почвы подливают чистую воду.

Для радиометрического анализа отбор проб почвы производится в соответствии с поставленной задачей. Для определения радиоактивного загрязнения почвы в данном районе выбирают несколько участков площадью примерно 50 кв.м. и в середине каждого из них на площади около 1 кв.м. удаляют травяной покров и вырезают почву на пробу в виде куска размером 10×10см, толщиной 5 см. Пробу упаковывают в клеенчатый или пластиковый материал и направляют в лабораторию с указанием места взятия пробы, даты и т.д. Растительность берут в количестве около 75 г и упаковывают отдельно.

Для химического анализа почвы применяется «Методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в пробах почв методом беспламенной атомной абсорбции с термическим разложением проб» ПНД Ф 16.1.1-96. При этом устанавливается методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в пробах почв атомно-абсорбционным анализом (метод беспламенной атомной абсорбции.)

Для оценки механического состава почвы используется сито Кноппа состоящие из набора отдельных сит с отверстиями различного размера – от 0,25мм до 10мм. Каждому размеру отверстий соответствует определенный размер сита. Навеска отобранной почвы (200-300гр.) пропускается через сита Кноппа, в результате чего на отдельных ситах остаются частицы разного размера. Взвесив содержимое каждого сита и определив их процентный состав по отношению к навеске всей пробы ориентировочно оценивают ее механический состав.

Согласно классификации Н.Качинского частицы, задерживающиеся на том или ином сите относят к определенному типу почвы:

На ситах с отверстиями 3-10мм — камни и гравий;

На ситах с отверстиями 1-3мм — крупный песок;

На ситах с отверстиями 1-0,25мм — средний песок;

Источник

Как взять пробу почвы

Наиболее точные результаты можно получить при комплексном анализе, провести который предлагают специализированные лаборатории. Для чего нужно лишь подготовить материал, то есть почву с вашего земельного участка, для анализа, но сделать это надо правильно, так как от этого во многом зависит степень точности результатов.

Пробу почвы с участка следует брать до внесения удобрений и проведения известкования. В разных местах земельного участка нужно сделать ямки на глубину штыка лопаты или чуть глубже. Именно эта глубина необходима большинству растений для свободного размещения и питания корневой системы, следовательно, почва должна быть всесторонне исследована в этой области. В общей сложности следует выкопать не менее 15—20 ямок, что позволит достичь большей объективности анализа, и, таким образом, со 100 м 2 площади участка должно быть взято не менее 15—20 проб. Затем последовательно со стенки каждой из ямок нужно совком соскрести тонкий слой земли в направлении снизу вверх и положить в ведро, после этого все пробы тщательно перемешать в ведре. Не менее 1 кг полученной почвенной смеси положить в поли-

се стенки каждой лунки слой земли в направлении снизу вверх, все пробы перемешать и не менее 1 кг почвы отправить на анализ

этиленовый пакет и плотно закрыть его. Представляя почву на анализ в лабораторию, укажите характеристики вашего участка, местоположение и основную цель, с которой вы намерены использовать данный земельный участок (выращивание овощей, плодовых культур или что-либо еще). На основании полученного анализа вы сможете точно установить, в каких питательных веществах и микроэлементах особенно нуждается почва, какие удобрения необходимо вносить и какие меры по улучшению состава почвы следует предпринимать.

Важное значение в оценке качества почвы играет ее внешний вид, по которому можно достаточно точно определить структуру, некоторые внутренние свойства и качество почвы. Одним из важнейших внешних признаков почвы является ее цвет. Если выкопать яму глубиной не менее 1 м, вы получите почвенный профиль, то есть строение почвы в разрезе. На боковой стенке ямы можно последовательно проследить чередование почвенных пластов и изменение их цвета в направлении к дну ямы. Цвет почвы непосредственно связан с такой ее характеристикой, как уровень плодородия. Это вполне закономерный вывод, так как внешний вид почвы и ее плодородие определяются многочисленными факторами, оказавшими воздействие на ее формирование. Темные почвы, как правило, характеризуются более высоким уровнем плодородия, так как представляют лучшие условия для произрастания растений и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, чем светлые почвы. Цвет темных почв обусловлен повышенным содержанием в них почвенного органического вещества гумуса. Именно гумус хорошего качества, содержащийся в почве в достаточном количестве, определяет насыщенную темную окраску почвы. Однако не только гумус обеспечивает тот или иной цвет почвы, но и многочисленные химические соединения, например оксиды железа, придающие почве бурые, красноватые, рыжевато-ржавые и желтоватые оттенки. На почвенном профиле на разной глубине могут появляться пластины голубовато-серого или сизого цвета, что является плохой характеристикой почвы участка, так как свидетельствует о наличии постоянного переувлажнения толщи почвы, в результате которого возникают закисные соединения железа. Такая почва потребует больших усилий по облагораживанию, но многое также зависит от глубины залегания голубых глинистых пластов.

Кроме специального анализа существует ряд методов самостоятельного проведения анализа почвы. Безусловно, такие способы не произведут химически точной оценки всех характеристик почвы на конкретном участке, но дадут представление об основных ее параметрах и позволят принять правильное решение дальнейшей обработки и удобрения почвы. В этом поможет домашняя мини-лаборатория, которая представляет собой набор реактивов и индикаторов, снабженный цветовой шкалой для сравнительного анализа кислотно-щелочной реакции почвы при помощи индикаторной бумаги и подробным описанием всех возможных тестов почвы. Кроме того, почву можно исследовать визуально. Это даст вам, по крайней мере, достаточно четкое представление о структуре и составе почвы. Если сделать ямку глубиной в один-два штыка лопаты и рассмотреть профиль среза, то по цвету последовательных пластов можно приблизительно определить, с какой почвой вы имеете дело. Чаще всего верхний слой темнее последующих, что свидетельствует о более высоком содержании в нем органической массы или гумуса. Его толщина может быть разной, но желательно, чтобы она не была меньше 10— 15 см, то есть той глубины, где происходит укоренение растений. Торфяные почвы имеют практически черный цвет из-за большого содержания в них органической массы. Песчаный пласт земли имеет желтовато-серый цвет, суглинистый пласт — светло-бурый с различными оттенками, глиняный пласт может быть разных цветов — от коричневого и красноватого до белесого.

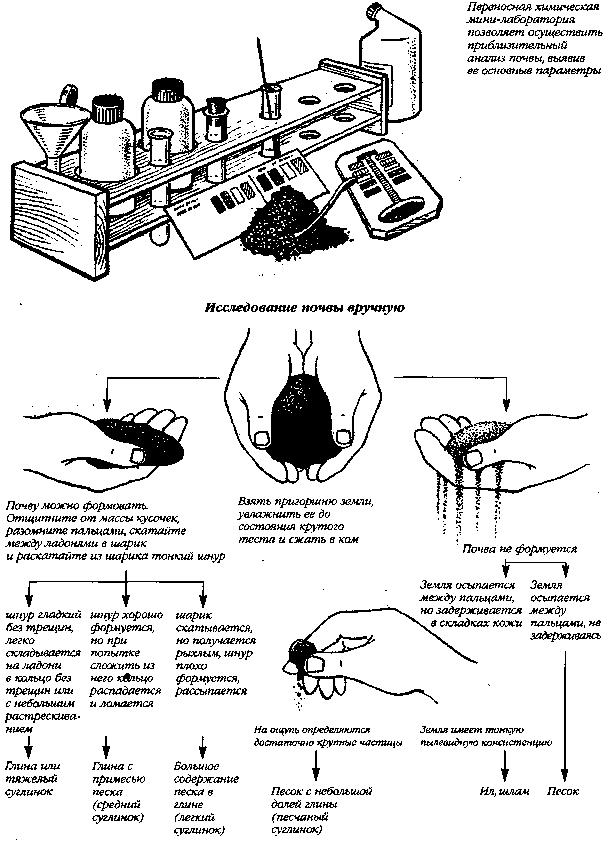

Исследование почвы вручную

Если вы не вполне уверены, какая по составу почва на вашем участке, это можно проверить следующим способом: возьмите горсть влажной, но не мокрой земли и разотрите ее между пальцами.

Если структура почвы зернистая, если она не слипается и не скатывается в шарики, перед вами супесчаная или песчаная почва.

ft Если почва зернистая, но скатывается в шарик или комок, это песчаный суглинок.

Если почва имеет зернистую или липкую структуру и из нее можно между ладонями скатать колбаску, значит, вы имеете дело с жирным песчаным суглинком.

Если получившаяся колбаска гибкая, ее можно согнуть кольцом и она не разломится, это глина. Зная структурные свойства вашей почвы, вы сможете определить, какие меры необходимо принять для ее улучшения.

При исследовании почвы вручную нетрудно убедиться, что отдельные частички почвы совершенно отличны друг от друга. В песчаных почвах или почвах с повышенным содержанием песка твердые частицы крупные и грубые, отчетливо чувствующиеся на ощупь. Чем больше склеивается почва, тем мельче, тоньше ее частички, что свидетельствует о высоком содержании глины в почве. Хорошая почва имеет смешанный состав грубых и тонких

частиц, которые формируются в небольшие рыхлые комочки. Почва с высоким содержанием гумуса имеет приятный здоровый запах лесной земли, прелой листвы и травы.

Время для взятия пробы почвы

От времени также зависит точность анализа. Пробу почвы следует брать ранней весной или поздней осенью, то есть до или после периода вегетации растений. Если пробу берут весной, это надо сделать до момента внесения удобрений, если осенью, то по прошествии не менее 2 месяцев после последнего внесения удобрений и до их внесения под осеннюю перекопку.

Источник