Как долго длится процесс образования почвы естественным путем

Почвообразование – это длительный и сложный процесс формирования почвы. Он начался в тот момент, когда первые живые организмы появились на суше. Он не прекращается и сегодня. Самые старые почвы находятся в тропиках , им от 30 до 300 миллионов лет. Самые молодые начали формироваться после схождения ледника в Скандинавии и на Русской равнине. Такие почвы имеют возраст от 5 до 10 тысяч лет.

Почва образуется в верхних слоях земли под воздействием различных внешних факторов. Покров также неразрывно связан с материнской горной породой. В этом разделе вы узнаете все о почвообразовании, его этапах, факторах и условиях, при которых формируется почва.

Но прежде чем мы подробно рассмотрим почвообразовательный процесс, необходимо определиться с тем, что такое почва, что понимается под этим словом. Об этом – в первой части нашей статьи.

Какова роль живых организмов?

Большую роль в формировании почвы играют животные и растения. Листья, травинки, хвоя и ветки деревьев, попадая на землю, скапливались в верхнем слое. Они довольно быстро разлагаются и уже спустя 6 месяцев превращаются в удобрение высокого качества. В таком виде они расходуются растениями, а затем снова возвращаются в почву — происходит так называемый почвенный круговорот, который связывает в единое целое живую и неживую природу.

В процессе почвообразования активно участвуют и животные — полевки, кроты, суслики, а также черви и насекомые. По мере передвижения по грунту они разрыхляют землю и смешивают ее с гниющими растительными остатками. В результате улучшается химический состав почвы, она становится плодородной. Исследователи подсчитали, что, к примеру, кроты, прокапывая глубокие ходы, выкидывают на поверхность землю, богатую магнием, кальцием, железом и другими минералами.

За год в березовом лесу кроты поднимают наверх до 10 т гумусной земли на каждый гектар площади. Кроме того, в кротовинах накапливается вода, которая увлажняет землю и ускоряет процесс разложения растительных остатков.

Совокупность животных и растительных сообществ оказывает существенное влияние на почвообразование, улучшая структуру грунта, насыщая полезными веществами и тем самым повышая плодородие земли.

Как образуется почва?

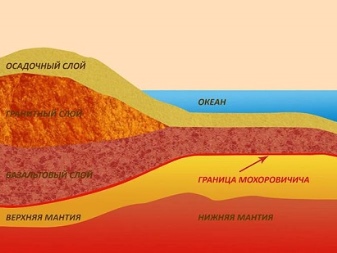

Вопросы о том, как и в какой последовательности происходило образование почвы, занимает не одно поколение ученых-исследователей. Известно, что наша планета имеет плотное ядро, окруженное раскаленной мантией с вязкой структурой. Выше расположена внешняя кора, она состоит из горных пород. Около 4 миллиардов лет назад планета начала остывать, это сопровождалось выходом магмы на поверхность. В этом месте образовывались базальты, а под ними — граниты. На протяжении миллионов лет под действием внешних факторов происходил синтез новых веществ и изменял первичную материнскую породу.

После того как в земной атмосфере появился кислород, началось активное формирование осадочного слоя. В результате сильного нагрева горных пород в дневное время и последующего резкого охлаждения ночью происходило интенсивное выветривание. Оно привело к появлению трещин, со временем они углублялись и расширялись. В них проникала вода и замерзала, приводя к еще большему разрушению породы изнутри. Все эти физические воздействия приводят к тому, что горные породы дробились на обломки разной величины, постепенно они становились рыхлыми. Таким образом сформировались пески, гипс, известняк, а также глины.

Согласно данным исследований, в тот период на планете уже существовали простейшие одноклеточные и бактерии. Они питались атмосферным азотом и углеродом, поглощали минеральные компоненты материнской породы и довольно легко приспосабливались к изменяющимся условиям внешней среды.

В ходе жизнедеятельности они выделяли особые ферменты, способные растворять горные породы. Постепенно на их месте появлялись мхи и лишайники, которые продолжали разрушать горные породы. Отмирая, низшие растения разлагались микроорганизмами — это дало начало формированию первых плодородных горизонтов.

В этом слое содержались микро- и макроэлементы, необходимые для полноценного питания высших древесных и травянистых растений. Отмирающие части растений становились пищей для животных и бактерий. В процессе переработки они выделяли еще больше органических веществ, разрушающих горную породу. Благодаря этому в верхних слоях земли накапливался перегной. Таким образом, попадание растительных остатков в землю влекло за собой обогащение верхнего слоя биологически важными для растений элементами. Именно так происходила окончательная трансформация горных пород в землю. Этот процесс продолжается и по сей день.

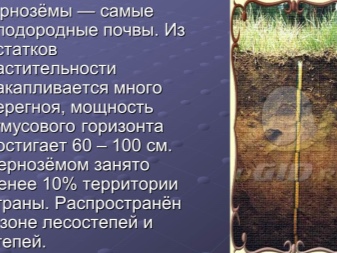

В процессе биологических, физических и химических процессов формируется структура почвы — ее внутреннее строение из земляных комочков разной величины. Самые плодородные земли имеют мелкокомковатую или зернистую структуру, комочки в ней не превышают 1 см. В таких почвах образуется много пустот, они создают условия для поступления влаги и воздуха, что стимулирует усиленный рост числа полезных бактерий. Такой структурой отличаются черноземные грунты и близкие к ним почвы.

Время как фактор почвообразования

Процесс образования любой почвы проходит в реальном времени. На разрушение и выветривание горной породы, накопление органики и формирование гумусного слоя нужны столетия и тысячелетия. Чем старше почва , тем мощнее у нее профиль и более выражены горизонты. Но на плодородие влияют и другие факторы. Поэтому древние почвы не всегда отличаются высокой продуктивностью. Они часто подвергаются деградации и теряют плодородие.

В этой статье мы расскажем о влиянии времени на процесс почвообразования. Вы узнаете, какой бывает возраст почвы, сколько лет уходит на формирование почвенного покрова. Также мы расскажем о связи геологических эпох с процессом почвообразования.

Влияние растительности

Растительность на почвах черноземного типа неодинакова и меняется в зависимости от количества выпадающих осадков. Например, в южных степях, где климат более засушлив, основными видами растений являются:

- ковыль;

- типчак;

- тонконог;

- житняк;

- пушистый овес;

- тонколистная полевица.

В районах, где осадки выпадают чаще и обильнее (туда входит в основном северный пласт черноземов), преобладает разнотравье, состоящее из лугового мятлика, пырея, клевера, горицвета, шалфея и многих других трав. Также в степных и лесостепных зонах можно встретить очень похожие на чернозем лугово-черноземовидные земли, но с другими свойствами. Наиболее распространены они в тех районах, где теплое влажное лето и непродолжительная зима без обильных снегопадов. Лучшие из них для выращивания сельскохозяйственных культур располагаются на юге Дальнего Востока.

Воздействие растительных формаций определяет содержание гумуса в почве, толщину плодородного слоя и химический состав чернозема. В природе идет борьба между лесом и степью.

И в случае прорастания лесов на черноземных почвах их состав будет меняться, так как изменятся условия.

В степной зоне возможности для образования перегноя более благоприятны: обилие разнообразных трав и короткий срок их жизни. Этого хватает, чтобы весной в период обильных дождей получить достаточно влаги до начала засушливого времени. Затем, отмерев, через 3-4 года полностью разложившись, перейти в органическое удобрение.

Наверное, каждый слышал выражение: «Палку воткнёшь — расти будет». Эта поговорка как раз о черноземных почвах. Чтобы земля не оскудела и не перестала давать хороший урожай, нужно не только подкармливать ее минеральными удобрениями, но и вносить природные компоненты.

Очень хорошо пополняет запасы перегноя солома. Истлев, она возвращает в землю большое количество азота, и биологическая активность насекомых и червей многократно возрастает. Можно вносить и другие растения или листья, что также неплохо. Почва будет восстанавливаться и получать необходимые вещества, что очень хорошо влияет на улучшение ее структуры.

Еще больше информации о типах почвы смотрите в видео ниже.

Возраст почвы

Для определения времени формирования почвы используют два понятия:

- Абсолютный возраст

Это время, прошедшее от начала формирования почвы, когда горная порода превратилась в рыхлый выветрелый рухляк, и на нем поселились живые организмы. - Относительный возраст

Почвы проходят этапы образования не одинаково. На них влияют климат, рельеф местности, уровень грунтовых вод. Поэтому ученые выделяют относительный возраст , отображающий динамику почвообразования в данной конкретной местности.

Почва начинает формироваться на рухляке, когда там селятся живые организмы. Сначала образуется примитивный профиль, состоящий из материнской породы (горизонт С) и тонкого гумусового слоя (горизонт А). Детальнее о них вы можете прочитать в наших статьях Почвенный профиль и Почвенный горизонт. Затем профиль усложняется и развивается, появляются новые слои и горизонты. В конечном итоге плодородный грунт обретает свои характерные черты и приходит в состояние равновесия.

Каждый этап формирования почвы занимает определенное время. Оно зависит от климата, рельефа местности, состава грунтовых вод и глубины их залегания.

В таблице ниже вы найдете данные об этапах формирования и абсолютном возрасте некоторых почв, встречающихся на территории России.

| Тип почвы | Формирование примитивного профиля А-С (лет) | Развитие горизонтов (лет) | Зрелый профиль в стадии равновесия (лет) |

| Тундровая | 10 | 10-20 | 200 |

| Подзолистая песчаная | 20 | 50-100 | 1500 |

| Дерново-подзолистая суглинистая | 10 | 100-500 | 2500-3000 |

| Серая лесная | 5-10 | 300-700 | 3000 |

| Чернозём | 5 | 100-200 | 2500-3000 |

| Каштановая | 10 | 100-200 | 1500-2000 |

| Солонцеватая | 10 | 100-200 | 1000-2000 |

В состоянии равновесия почва может находиться очень долгое время. Поэтому возраст некоторых плодородных грунтов на Земле достигает сотен тысяч лет.

Особенности формирования

Чернозем является самой плодородной почвой на Земле. Он наиболее подходит для выращивания сельскохозяйственных культур, поэтому такие почвы так ценны.

Его формирование обуславливается различными нюансами. Сам процесс длится огромное количество времени, от 6 до 8 тысячелетий.

На образование плодородного слоя почвы повлияли различные факторы, наиболее значимыми из которых являются:

- климатический;

- биологический;

- геологический.

Главное отличие чернозема от других почв – это количество гумуса, то есть перегноя в его составе. Он получается в процессе гниения растений, останков животных организмов. Наличие обильной растительности способствует формированию чернозема.

Есть множество версий об образовании чернозема. Некоторые исследователи уверены, что он образовался из ила, оставшегося после отступления морей и затем перегнившего. Другие верят, что чернозем появился на местах расположения древних болот, которые высохли в результате глобального потепления. Еще одна группа настаивает на травянистом происхождении гумуса. Первые две версии на данный момент считаются несостоятельными, так как учеными доказано, что перегной имеет растительно-наземное происхождение.

Однако все исследователи этого вопроса сходятся в том, что в южных регионах с благоприятным климатом он образуется быстрее, так как лето там имеет более длительный срок, и процессы разложения длятся дольше.

В северных районах продолжительная зима не дает развиваться растительности, и, следовательно, гумус образуется более долгое время.

В основном чернозем располагается в степных и лесостепных зонах, где земля имеет более или менее плоскую поверхность, нет больших перепадов высот, что позволяет плодородной почве накапливаться и не смываться дождями.

Геологические эпохи и образование почв

Плодородные грунты начали формироваться, когда живые организмы вышли из моря на сушу. Их свойства и характеристики менялись в зависимости от климата, флоры и фауны той или иной геологической эпохи. Древние почвы деградировали, были погребены под наслоениями минеральных пород. В толще земли некоторые из них п р евратились в совершенно другие субстанции. Так, например, старые торфяники стали каменным углем. Подробнее об этом вы можете узнать в нашей статье Как образовался каменный уголь.

Большинство современных почв образовались в четвертичный период, который начался 2,5 миллиона лет назад. Лишь некоторые плодородные грунты в тропиках и вблизи экватора формировались в третичный период. Их возраст от 3 до 30 миллионов лет.

Четвертичный период разделяется на 2 эпохи:

- Плейстоцен (начался 2,5 миллиона лет назад и закончился 12 000 лет назад)

- Голоцен (длится с конца плейстоцена до наших дней)

Формирование современных почв началось в конце плейстоцена. В это время произошли существенные тектонические сдвиги — площадь суши и ее абсолютная высота увеличились. В результате изменился климат – он стал более холодным и сухим. Северные регионы покрылись ледником. В субтропиках степная растительность сменилась пустынной и полупустынной.

Для плейстоцена характерны циклические колебания климата. На севере ледник периодически отступал, на юге сухие периоды сменялись более влажными. Такие изменения влияли на состав растительности, фауны и , в конечном итоге, на состав и качество почв.

В зависимости от эпохи формирования, плодородные грунты разделяют на:

- Очень молодые (торфяные, пойменные, вулканические)

Они образовались в позднем голоцене, меньше 2 000 лет назад. Формирование очень молодых почв продолжается и в наше время. - Молодые (озерные и морские отложения, горные почвы)

Эти грунты образовались в раннем и среднем голоцене на месте высохших озер и морей, склонах гор. Их возраст 2 000-9 000 лет. - Средневозрастные (черноземы, красноземы, лесные и каштановые почвы)

Эти плодородные грунты образовались в раннем голоцене, в основном на равнинах. Возраст у них от 9 000 до 12 000 лет. - Древние доголоценовые (почвы пойменных террас, реликтовые почвы)

Эти плодородные грунты сформировались более 12 000 лет назад.

Часто в одной местности комбинируются молодые и очень молодые почвы, древние и средневозрастные.

Четкой зависимости между типом плодородного грунта и его возрастом нет. Существуют черноземы, которым 5 000-7 000 лет, и торфяники, образовавшиеся более 3 000 лет назад. Это свидетельствует о том, что время – далеко не главный фактор почвообразования. Гораздо больше на процесс влияют климат, материнская порода, рельеф, грунтовые воды.

Большой интерес ученых вызывают реликтовые почвы. Их изучение помогает лучше понять, как изменялись почвы во времени. Древние плодородные грунты бывают завалены слоями осадочных горных пород. Следы реликтовых почв находят в большинстве современных покровов. О древних плодородных грунтах свидетельствуют прослойки песка , галечника, гравия, оглеенные горизонты в нижних слоях профиля. Если исследовать возраст гумусового слоя, то окажется, что в нижней части профиля он на 1 500-2 500 лет старше, чем в верхней.

Почвообразование — это динамический процесс, который не прекращается и в наши дни. С течением времени, при изменении водного режима или климата, почвы начинают деградировать. Тогда на старых плодородных грунтах формируются новые. Их характеристики могут существенно отличаться. Деградация почв ускоряется под влиянием человека. Но внесение удобрений (особенно органических) может положительно влиять на почвообразование, сократить время накопления гумуса.

Все об образовании почв

Почва — часть биосферы, уникальное природное образование, которое отличается способностью к плодородию. В качестве синонима в этому термину часто употребляется слово «земля». О том, как образуется почва, и какие факторы влияют на этот процесс, мы расскажем в нашей статье.

В чем состоит суть процесса почвообразования

Как мы уже отметили выше , почва тесно связана с материнской породой – покров формируется именно на ней. Отсюда и ее второе название – почвоообразующая. Процесс образования 1 см плодородного почвенного покрова занимает 250-300 лет. Для образования 10 см почвы нужны тысячи лет.

Процесс почвообразования состоит из таких этапов:

- Выветривание

- Первичное образование

- Развитие почвы

- Равновесие

- Эволюция

Изначально земная кора состояла из магматических пород – застывшей лавы. Под воздействием различных факторов (физических, химических, биологических) эти породы разрушались. Этот процесс называется выветриванием. В его результате образуется рухляк – пористая порода, состоящая из частиц разного размера. На рухляке создается оптимальная среда для заселения и размножения на нем живых организмов.

Первыми на разрушенной горной породе поселяются сине-зеленые водоросли. Они питаются растворенными солями и создают субстрат для лишайников. Лишайники выделяют одновременно кислоты и щелочи, способствуя дальнейшему разрушению породы и высвобождению минеральных элементов. При их отмирании образуется мелкозем – субстрат для заселения мхов. Параллельно на рухляке появляются бактерии и грибки, которые разрушают органические остатки и синтезируют минеральные соединения.

Развитие почвы начинается в полной мере, когда на материнской породе заселяются высшие растения – голосемянные (хвощи, папоротники, хвойные) и покрытосемянные (травы, широколистые кусты и деревья). Именно эти виды являются главным источником органических веществ. Они отмирают и разлагаются. Почва при этом обогащается гумусом, соединениями фосфора , азота, калия. Дополнительными источниками элементов питания становятся животные – мелкие черви, личинки, насекомые, грызуны. Начинают формироваться состав и основные свойства почвы.

На этапе равновесия характеристики и состав почвы практически не меняются. В толще почвенного покрова постоянно идут биохимические процессы – распад органики до минеральных частиц, накопление гумуса, усвоение питательных элементов растениями, микроорганизмами и животными. Но количество и соотношение компонентов остается стабильным благодаря биологическому равновесию.

Этап эволюции наступает, когда в зоне формирования почвы изменяются условия внешней среды. Это может быть пересыхание болота, повышение уровня грунтовых вод, появление нового вида растений из другой экосистемы. Особенно интенсивно эволюция происходит под влиянием человека.

Этапы формирования почвы сменяют друг друга. Но процессы, характерные для каждого из них, не прекращаются. Ведь почва – это динамическая система, которая постоянно изменяется. Поэтому материнская порода продолжает разрушаться , и на новых оголенных участках поселяются водоросли и лишайники. Таким образом процесс образования почвы длится бесконечно.

Подробнее обо всех этапах почвообразования и их особенностях читайте на нашей странице Этапы формирования почвы.

Также рекомендуем вам ознакомиться с нашими вложенными статьями:

Как долго длится процесс образования почвы естественным путем

Информационно-аналитический портал

для крестьянских фермерских хозяйств

14 Ноябрь 2012 г. 21:26

Почва образуется из горных пород в результате длительного процесса разрушения и последующего качественного изменения частей и частиц этих разрушенных пород.

Процесс почвообразования можно наблюдать и в настоящее время. Сначала горные породы, находящиеся в поверхностных слоях земной коры, подвергаются первоначальному разрушению — выветриванию. Оно происходит в результате сильного нагревания горных пород солнечными лучами днем и резкого охлаждения ночью. В породе образуются многочисленные трещины, которые со временем расширяются и углубляются, чему способствует проникающая в них и замерзающая там вода. В результате этих физических воздействий горные породы дробятся на различные по форме и величине обломки, которые постепенно становятся рыхлыми.

На голых рыхлых скалах первыми поселяются микроорганизмы, питающиеся главным образом углеродом и азотом атмосферы, а также минеральными соединениями горной породы. Далее здесь поселяются низшие растения — лишайники и более высокоорганизованные — мхи, которые энергичнее разрушают горные породы и глубже изменяют их состав. Отмирающие лишайники и мхи разлагаются микроорганизмами и образуют перегной, или гумус (от лат. humus — земля, почва), дающий начало первичным слоям маломощной почвы. Но эти слои почвы уже содержат вещества, необходимые для питания высших травянистых и древесных растений, которые окончательно преобразуют горные породы в почвы (рис. 2). Ежегодно отмирающие части растений дают пищу микроорганизмам и животным. Они, перерабатывая пищу, создают еще больше различных веществ, разрушающих горные породы, за счет чего увеличивается мощность почвы и в верхних ее слоях накапливается перегной. Таким образом, периодическое отмирание бактерии, лишайников, мхов, высших травянистых и древесных растении сопровождается обогащением верхнего горизонта земной коры органическими веществами и биологически важными элементами минерального питания растений.

В почвообразовании немалую роль играют и животные организмы — черви, муравьи, полевки, суслики, кроты и др. Перемещаясь в почве, они разрыхляют ее, перемешивают с растительными остатками, тем самым улучшая физические свойства почвы. Черви и насекомые перерабатывают растительные остатки и обогащают почву перегноем.

В результате физических, химических и биологических процессов, протекающих в почве, постепенно формируется ее структура. Структурой почвы называется ее внутреннее строение из различных по величине и форме комочков почвы, которые состоят из почвенных частиц. Лучшие почвы имеют мелкокомковатую или зернистую структуру с комочками диаметром от 1 до 10 мм. В плодородных почвах образуется много пустот или пор, поэтому для бактерий и корней растений создаются условия для поступления воздуха и влаги, что позволяет им лучше развиваться. Такой структурой обладают плодородные черноземы и близкие к ним почвы.

В каком климате образуются?

На нашей планете чернозем формируется в зонах, где преобладает умеренный или умеренно-континентальный климат. Погода в этих районах с жарким летом и обильными осадками наиболее подходит для роста и отмирания трав, которые впоследствии, разлагаясь, превращаются в перегной.

На территории Евразии черноземные почвы сформировались на юго-востоке Европы, в основном это Украина, которая имеет около девяти процентов запасов «чёрной земли». Присутствуют они в значительных объемах в Венгрии, Словакии, Болгарии и Молдавии. Также достаточно чернозёма в Монголии. В степях Северной и Южной Америки его тоже имеется довольно много.

В России полоса эталонной плодородной почвы тянется по юго-западу страны, также она есть в Поволжье, на Северном Кавказе и в Западной Сибири. Площадь российских черноземов составляет 52% от мировых ресурсов.

На условия развития чернозема очень сильно влияет коэффициент увлажнения почв, то есть соотношение количества выпавших осадков к испаренным.

Наиболее благоприятные климатические обстоятельства, способствующие образованию чернозема, – это температура наружного воздуха от +5 °C и выше, обильные осадки до 600 мм и наличие буйной растительности.

В каких условиях сформировались черноземные почвы?

Каждый человек, у которого есть хотя бы небольшой участок земли, желает получать на нем хороший урожай. Но возможно это не на каждой почве. Видов ее немало, но только на черноземе можно выращивать любые растения в большом количестве.

Какие условия влияют на формирование?

Почва — природная оболочка земли, верхний слой суши, покрывающей поверхность нашей планеты. Почвообразование происходило на протяжении многих миллионов лет под действием внешних природно-климатических факторов на горные породы. Земля обладает своим уникальным составом и строением. Почва является одной из важнейших составляющих биоценоза, именно в ней осуществляется поддержание экологических связей живых существ с жидкой, газообразной и твердой оболочкой Земли.

На процессы почвообразования прямо влияют внешние природные факторы, в которых он протекает, а также их сочетания.

Остановимся подробнее на каждой составной части схемы почвообразования.

- Почвообразующие породы. Весь почвенный покров на нашей планете сформировался из горных пород, именно поэтому их химический состав играет определяющую роль в формировании свойств земли и ее качества. На направленность процесса почвообразования влияют такие свойства материнских пород, как их плотность, пористость, теплопроводность и габариты микрочастиц.

- Климат. Воздействие климата на формирование грунтов многообразно. Ключевыми факторами становятся тепловой режим и уровень влажности, а также перераспределение воздушных масс в пространстве. От климата косвенно зависит и плодородие, поскольку определяет присутствие растительных сообществ особых типов.

- Флора и фауна. По мере развития корневая система растений пронизывает материнскую породу и доставляет на поверхность грунта минеральные вещества. Соединяясь с продуктами жизнедеятельности животных, они формируют органические соединения и обуславливают плодородие земли.

- Рельеф. Это косвенный фактор. Он влияет не на сам процесс почвообразования, а на перераспределение тепла и влаги в окружающей материнскую породу среде. Так, в низинах скапливается вода, а на возвышенностях и холмах она не задерживается — уровень влаги влияет на скорость разложения растительных остатков в земле. Южные склоны обычно получают больше тепла, чем северные — в теплой среде почвенные микроорганизмы более активны. На высоких участках более выражены процессы выветривания, а значит, горные породы быстрее растрескиваются и рассыпаются.

- Возраст почвы. Почвенный покров, как любое другое природное тело, постоянно развивается, изменяет свой состав и структуру. Тот тип грунта, который мы видим сейчас — лишь один из этапов непрерывного процесса почвообразования. Даже если внешние факторы останутся неизменными, то верхний слой земли все равно будет подвергаться преобразованиям. Возраст может быть абсолютным и относительным. Под абсолютным подразумевается время с момента образования почвенного покрова до нынешней ступени развития. Однако далеко не все части суши на протяжении истории своего формирования были ею, многие образованы на месте бывших морей и океанов. Относительный возраст рассчитывают как разницу в развитии плодородного верхнего слоя в рамках одной территории.

В последнее столетие большое влияние на почвообразование влияет человек. Мелиоративные мероприятия, культивация полей, вырубка лесов, выбросы химических отходов — все это вносит свою лепту в изменение структуры и химического состава земли.

Рельеф

В большинстве случаев черноземы расположены на равнинах, на которых отсутствуют резкие перепады от плоских участков к холмам или горам. Благодаря этому сохраняется однородный состав почв. В степных зонах довольно часто встречаются большие овраги, образовавшиеся от сильных осадков или нерациональной распашки. Эти впадины могут тянуться на не одну тысячу метров и приводят к обезвоживанию местности.

На равнинах или лесостепных участках можно встретить так называемые степные блюдца или западины, они бывают довольно большими, иногда достигают нескольких километров в диаметре.

Иногда черноземные пласты можно встретить и на возвышенностях. Наиболее значимые зоны в европейской части бывшего СССР располагаются в районе Донецкого кряжа и в восточной части Среднерусской возвышенности.

За Уральским хребтом есть небольшие возвышения до 50 м в районах Западно-Сибирской низменности и северного Казахстана. Довольно приличный пласт чернозема, размерами примерно 200 на 360 км, встречается восточнее реки Иртыш. Ландшафт этой зоны – степь с небольшими холмами.

Почвообразующие породы

Современная наука о почвообразовании, генезисе данного процесса базируется на трудах В. В. Докучаева, П. А. Костычева, А. А. Измаильского и многих других известных ученых. Характерным процессом образования чернозема является дерновый, основа которого – это образование гумуса, накопление природных элементов и построение водопрочной структуры на основе травянистого покрова.

Породы, на которых образовался чернозем, весьма разнообразны, они меняются по мере изменения географических условий. Материнскими породами, на которых формируются все остальные слои почвы, являются горные. Это самые нижние пласты. Они во многом влияют на будущие процессы образования почвы, ее состав и плодородие. В европейской части бывшего СССР основными породами являются лёсс и лёссовидные разновидности.

Далее на восток, в Западно-Сибирской низменности, преобладают лёссовидные глины и суглинки.

В долинах реликтовых рек можно встретить супеси и суглинки. Единственной породой, на которой не формируется чернозем, является кварцевый песок. Абсолютное большинство почвообразующих пород для чернозема богато карбонатами кальция и магния. Самые лучшие черноземы, сформировавшиеся на лёссах, располагаются в европейской части Евразии, они богаты карбонатами, пористы, в основном у них отсутствуют ярко выраженные пласты.

Естественные процессы образования почв могут очень сильно меняться в зависимости от использования чернозема для выращивания сельскохозяйственных культур и способа обработки земли. Природный круговорот веществ нарушается при выращивании с/х растений. Они отбирают у гумуса питательные вещества, а также нарушают водный и тепловой режим, что замедляет процессы образования перегноя на поверхности.

Что такое почва

Почва – это уникальная природная субстанция, смесь минеральных и органических компонентов и соединений. Иногда ее также называют землистой горной породой. Главная особенность почвы состоит в том , что она обладает плодородием. Эта особенность и отличает ее от других пород и грунтов.

Активное изучение почвы как плодородного слоя Земли в России началось еще в XVIII веке. В поле зрения исследователей тогда попал чернозем – самый плодородный почвенный покров. Именно на нем выращивали зерновые культуры на продажу. Поэтому ученых интересовало, как появился чернозем, в чем причина его плодородия и каким образом можно сохранить его полезные свойства.

В научном мире первую гипотезу о происхождении чернозема выдвинул еще М. В. Ломоносов. Это случилось в 1763 году. В своей книге «О слоях земных» он написал, что чернозем происходит из перегнивших останков животных и растений. Через сто лет эту теорию подтвердил В. В. Докучаев – знаменитый российский геолог и почвовед, основоположник таких наук как почвоведение и география почв.

В 1883 году Докучаев закончил работу над своей книгой «Русский чернозем». Она имела огромную теоретическую значимость для науки.

В ней ученый впервые подробно описал такие важные аспекты черноземов как:

- Происхождение

- Свойства

- Изменчивость

- Распрост р анение

Докучаев был первым, кто настолько широко изучил тему черноземных почв, а также структурировал всю информацию. Кроме того, в своей работе он пришел к новым представлениям о почвах в принципе, заложил основы почвенно-географического метода исследования. Последним ученые со всего мира пользуются до сих пор.

Почву Докучаев описывал как сложное образование, отличное от других рыхлых отложений по составу (химическому и минеральному), строению и форме. Он отметил, что ее мощность не ограничивается лишь тем слоем, который используют в земледелии, и что вся почва даже больше слоя, в котором расположены массивные корни деревьев. Почвенный покров, как писал Докучаев, состоит из совокупности горизонтов и постепенно переходит в неизменную материнскую породу. Это происходит на глубине от 1,6-2 м и ниже.

Кроме того, Докучаев установил, что почвы имеют определенный генетический профиль, особенности которого определяются разными условиями.

Наиболее важными факторами, влияющими на почвообразование, он назвал:

- Климат

- Характер растительности

- Деятельность животных

- Состав и свойства материнской породы

- Рельеф

- Продолжительность почвообразования

Если все эти «почвообразователи» одинаковы на определенной территории , то и образующиеся при их взаимодействии почвы будут похожими. При изменении хотя бы одного условия изменится и почвенный покров. Исходя из этого, Докучаев сделал вывод, что все почвы расположены на земной поверхности не хаотично, а в строгом соответствии с факторами почвообразования.

Также Докучаев составил несколько почвенных карт России. Они были более полными, чем все карты до этого. Они учитывали все описанные исследователем факторы.

Со временем последователи и ученики Докучаева развивали его учение, изучали почву с новых ракурсов, дополняли выдвинутые им положения новыми теориями. Так, например, исследователь Г. Н. Высоцкий углубил и разработал вопрос о значении водного режима в образовании различных почв. Многие ученые также выдвигали гипотезы об огромной роли человека и его хозяйственной деятельности в почвообразовании.

Подробнее о том, какие факторы влияют на образование почвы и каким именно образом, от чего они зависят, вы можете прочитать в нашем разделе Факторы и условия почвообразования.

Далее мы коротко опишем, что представляет из себя процесс образования почвы. Подробно о нем вы можете прочитать в соответствующей статье.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)