Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

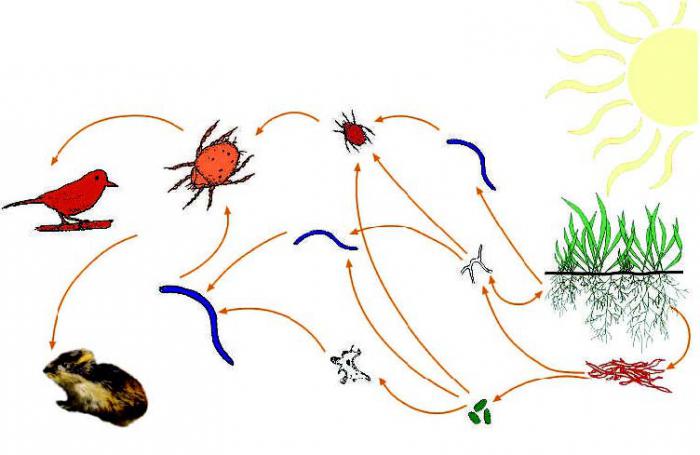

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник

Каковы особенности строения почвенных животных. Почва как среда обитания

1. Характеристика биосферы

Жизнь протекает на большом пространстве разнообразной поверхности земного шара.

Био сфе ра – это оболочка Земли, где существуют живые организмы.

Биосфера включает в себя:

Нижняя часть атмосферы (воздушная оболочка Земли)

Гидросфера (водная оболочка Земли)

Верхняя часть литосферы (твердая оболочка Земли)

Каждая из этих оболочек Земли имеет особые условия, создающие разные среды жизни. Различными условиями сред жизни порождается многообразие форм живых организмов.

Среды жизни на Земле. Рис. 1.

Рис. 1. Среды жизни на Земле

Выделяют следующие среды обитания на нашей планете:

Наземно-воздушную (рис. 2)

Рис. 2. Наземно-воздушная среда обитания

2. Наземно-воздушная среда обитания

Жизнь в каждой среде имеет свои особенности. В наземно-воздушной среде достаточно кислорода и солнечного света. Но часто не хватает влаги. В связи с этим растения и животные засушливых мест обитания имеют специальные приспособления для добывания, запасания и экономичного расходования воды. В наземно-воздушной среде бывают значительные изменения температуры, особенно в районах с холодной зимой. В этих районах в течение года заметно меняется вся жизнь организма. Осенний листопад, отлет перелет птиц в теплые края, смена шерсти у зверей на более густую и теплую — все это приспособление живых существ к сезонным изменениям в природе. Для животных, обитающих в любой среде, важная проблема – это передвижение. В наземно-воздушной среде можно передвигаться по Земле и по воздуху. И животные этим пользуются. Ноги одних приспособлены к бегу: страус, гепард, зебра. Других – к прыжкам: кенгуру, тушканчик. Из каждых 100 обитающих в этой среде животных 75 умеют летать. Это большинство насекомых, птиц и некоторые звери, например, летучая мышь. (Рис. 3).

Рис. 3. Летучая мышь

3. Интересные факты об обитателях наземно-воздушной среды

Чемпион по скорости полета среди птиц – стриж. 120 км/ч – обычная для него скорость. Птички колибри взмахивают крыльями до 70 раз в секунду. Скорость полета у разных насекомых такова: у златоглазки – 2 км/ч, у комнатной мухи – 7 км/ч, у майского жука – 11 км/ч, у шмеля – 18 км/ч, а у бабочки-бражника – 54 км/ч. Наши летучие мыши невелики ростом. Но их родственники крыланы достигают в размахе крыльев 170 см.

Крупные кенгуру совершают прыжки до 9 метров.

4. Приспособление птиц к полету

Птиц от всех других существ отличает способность летать. К полету приспособлено все тело птицы. (Рис. 4). Передние конечности птиц пре вра ще ны в кры лья . Так что птицы стали двуногими. Оперенное крыло намного более приспособлено к полету, чем летательная перепонка летучих мышей. Поврежденное оперение крыла быстро восстанавливается. Удлинение крыла достигается за счет удлинения перьев, а не костей. Длинные тонкие кости летающих позвоночных могут легко ломаться.

Рис. 4. Скелет голубя

Как приспособление для полета на грудине птиц развился костный киль. Это опора для костных летательных мышц. Некоторые современные птицы лишены киля, но одновременно они утратили способность летать. Все лишние тяжести в строении птиц, мешающие полету, природа постаралась устранить. Максимальный вес всех крупных летающих птиц достигает 15-16 кг. А у нелетающих, например страусов, он может превышать 150 кг. Кости птиц в процессе эволюции становились по лы ми и лег ки ми . При этом они сохранили прочность.

Первые птицы имели зубы, но затем тяжелая зуб ная си сте ма пол но стью ис чез ла . У птиц появился роговой клюв. Вообще полет – несравненно более скоростной способ передвижения, чем бег или плавание в воде. Но затраты энергии примерно вдвое выше, чем при беге и в 50 раз выше чем при плавании. Поэтому птицы должны поглощать довольно много пищи.

Полет, может быть:

Парящий полет в совершенстве освоили хищные птицы. (Рис. 5). Они используют теплые потоки воздуха, поднимающиеся от нагретой земли.

Рис. 5. Белоголовый сип

5. Как осуществляется дыхание животных в водной среде

Рыбы и ракообразные дышат жабрами. Это специальные органы, которые извлекают из воды растворенный в ней кислород, необходимый для дыхания.

Лягушка, находясь под водой, дышит кожей. Освоившие воду млекопитающие дышат легкими, им необходимо периодически подниматься к поверхности воды для вдоха.

Подобным образом ведут себя и водные жуки, только у них, как и у других насекомых, не легкие, а особые дыхательные трубочки – трахеи.

Одни организмы (форель) могут жить только в богатой кислородом воде. (Рис. 6). Сазан, карась, линь выдерживают недостаток кислорода. Зимой, когда многие водоемы скованы льдом, может наступить замор рыб, т. е. массовая гибель их от удушья. Чтобы кислород поступал в воду, во льду прорубают лунки. В водной среде меньше света, чем в наземно-воздушной. В океанах и морях на глубине 200 метров – царство сумерек, а еще ниже – вечная тьма. Соответственно, водные растения встречаются лишь там, где достаточно света. Глубже могут жить только животные. Глубоководные животные питаются падающими из верхних слоев мертвыми останками различных морских обитателей.

Особенность многих морских животных – это при спо соб ле ние для пла ва ния. У рыб, дельфинов и китов – это плавники. (Рис. 7), у тюленей и моржей – ласты. (Рис. 8). У бобров, выдр, водоплавающих птиц есть перепонки между пальцами. У жука плавунца есть плавательные ножки, похожие на весла.

6. Водная среда обитания

В водной среде воды всегда достаточно. Температура здесь меняется меньше, чем температура воздуха, а вот кислорода зачастую не хватает.

7. Почвенная среда обитания

Почвенная среда — дом для множества бактерий и простейших. (Рис. 9). Здесь же располагаются грибницы грибов, корни растений. Заселили почву и самые разные животные: черви, насекомые, приспособленные к рытью звери, например, кроты. Обитатели почвы находят в ней необходимые для них условия: воздух, воду, пищу, минеральные соли. В почве меньше кислорода и больше углекислого газа, чем на свежем воздухе. А воды здесь бывает слишком много. Температура в почвенной среде более ровная, чем на поверхности. Свет в почву не проникает. Поэтому населяющие её животные обычно имеют очень маленькие глаза или вовсе лишены органов зрения. Выручает их обоняние и осязание.

8. Образование почвы

Образование почвы началось только с появлением на Земле живых существ. С тех пор в течение миллионов лет идет непрерывный процесс её образования. Твердые горные породы в природе постоянно разрушаются. Получается рыхлый слой, состоящий из мелких камешков, песка, глины. В нем почти нет питательных веществ, необходимых для растений. Но все же неприхотливые растения и лишайники селятся здесь. Из их остатков под воздействием бактерий образуется перегной. Теперь в почве могут поселиться растения. Отмирая, они также дают перегной. Так постепенно почва превращается в среду для обитания. В почве селятся различные животные. Они повышают ее плодородие. Таким образом, почва не может появиться без живых существ. В то же время и растениям и животным необходима почва. Поэтому в природе все взаимосвязано.

1 см почвы образуется в природе за 250-300 лет, 20 см – за 5-6 тыс лет. Вот почему нельзя допускать разрушение и уничтожение почвы. Там, где люди уничтожили растения, почву размывает вода, выдувает сильный ветер. Почва многого боится, например, ядохимикатов. Если их вносить больше нормы, они накапливаются в ней, загрязняя её. В результате гибнут черви, микробы, бактерии, без которых почва теряет плодородие. Если в почву вносится слишком много удобрения или её слишком обильно поливают, в ней накапливается избыток солей. А это вредно для растений и для всего живого. Чтобы защитить почву, на полях необходимо сажать лесные полосы, правильно распахивать на склонах, а зимой проводить снегозадержание.

Крот от рождения до смерти живет под землей, света белого не видит. Как землекоп, он не знает себе равных. (Рис. 10). Всё у него для рытья приспособлено наилучшим образом. Мех короткий и гладкий, чтобы не цепляться за землю. Глазки у крота крохотные, с маковое зернышко. Веки их плотно закрывают, когда это необходимо, а у некоторых кротов глаза и вовсе заросли кожей. Передние лапы у крота – настоящие лопаты. Кости на них плоские, а кисть вывернута так, чтобы удобней было рыть землю перед собой и отгребать её назад. За день он прорывает 20 новых ходов. Подземные лабиринты кротов могут простираться на огромные расстояния. Ходы у крота двух видов:

Гнездовые, в которых он отдыхает.

Кормовые, они располагаются недалеко от поверхности.

Чуткое обоняние подсказывает кроту, в каком направлении копать.

10. Приспособления животных к почвенной среде

Строение тела крота, цокора и слепыша говорит о том, что все они обитатели почвенной среды. Передние ноги у крота и цокора – главный инструмент для рытья. Они плоские, как лопаты, с очень большими когтями. А у слепыша ноги обычные. Он вгрызается в почву мощными передними зубами. Тело у всех этих зверьков овальное, компактное, для более удобного перемещения по подземным ходам.

11. Организменная среда обитания

Эту среду обитания освоили в основном паразитические черви, такие как аскариды, паразитирующие в тонком кишечнике человека. (Рис. 11). У паразитов нет недостатка в пище. Правда, их жизненное пространство ограничено организмом хозяина.

Рис. 11. Аскариды

Ленточные черви (ремнец, цепень) – высокоспециализированные паразиты, обитающие в кишечнике человека и животных. Тело свиного цепня в длину достигает 3 м. На головке у этого червя есть присоски и крючья для закрепления в организме хозяина. Среди круглых червей наиболее известными паразитами является человеческая аскарида и острицы. Длина самцов человеческой аскариды – 15–25 см, а самок – 20–40 см. Аскариды очень плодовиты: каждая самка откладывает до 200 тыс. яиц.

Вопросы к конспектам

1. Перечислите среды жизни на нашей планете.

2. Назовите животных почвенной среды обитания.

3. Как животные разных сред обитания приспособились к передвижению?

4. * Подготовьте небольшое сообщение об обитателях наземно-воздушной среды.

n1.doc

1.3.Тема Среды жизни. Приспособление организмов к среде жизни

1.3.1.Среды обитания и их влияние на живые организмы

1.3.2.Наземно – воздушная среда жизни и ее особенности. Адаптации организмов к обитанию в наземно-воздушной среде

Температура – этот фактор первичный, периодический. Выработались четкие адаптации у организмов. По отношению к температуре организмы относятся:

- термофиллы (теплолюбиваые)

- креофиллы (организмы умеренных и северных широт)

Для температуры характерны суточные и сезонные колебания. Он важнейший для существования растительных и животных организмов. Температура на растения оказывает больше влияния, чем на животных, т.к. они не подвижны. Пшеница сохраняет способность к выживанию от 0 и до + 42С; тыква от +14 до +46С; водоросли красного снега от –30 до +4С; водоросли горячих источников от +70 до +90С.

В процессе эволюции вырабатываются адаптации:

- процесс транспирации, который идет с поглощением Q и охраняет организм от ожогов

- не поглощение хлорофилом солнечных лучей

- у растений в плазме накапливаются соли и органические соединения, которые способствуют не свертываемости плазмы.

Адаптация к холоду – обезвоживание плазмы клеток, накопление плазмы и жиров в плазме.

По отношению к температуре выделяют экологические группы растений:

По отношению к низким температурам:

- нехолодостойкие – гибнут при низких положительных температурах (водоросли теплых морей)

- неморозостойкие – переносят низкие температуры, но если образуется лед в клетках, то гибнут (вечнозеленые тропические виды)

- морозоустойчивые, льдоустойчивые растения проходят закалку

По отношению к высоким температурам:

- нежаростойкие; t= +30 до 40С, гибнут водные цветковые

- жаровыносливые — растения сухих мест обитания: степи, пустыни, саванны – до +50 — +60С

- жароустойчивые – организмы горячих источников: +80 — +95С

Пирофиты– негорящие, способны перенести пожар, в пустыни.

Температура и животные

Животные менее зависимы от температуры т.к. подвижны. Большинство животных термофилы Н: рыбка циприподон пятнистый – до +52С; бабочки, жуки в пустыне – до +50С; рептилии, птицы, пингвины в Антарктике до – 70С; ногохвостки или снежные блохи от +50 до -70С

Запасание жира, масла, гликогена

Например, у тюлений и моржей до 40% веса запас жира вокруг желудка у сибирского и у монгольского скота.

Адаптации которые выражены в правилах В. Бергмана и Д. Аллена

Правило Бергмана отражает закономерность: крупные виды теплокровных животных живут в наиболее холодных климатах; мелкие в теплом климате.

Например, Пингвины королевские (1,5 м) – Антарктика – самые маленькие Галапогосские острова (у тропиков)

Белый медведь – Антарктика; бамбуковый медведь – тропик.

При большой массе тела не велико выделяется меньше; у маленьких животных выделяется больше.

Из этого правила вытекает следствие Аллена в которой отражается закономерность, выражающаяся в уменьшении выступающих частей тела у жителей холодного климата удлинения этих частей у жителей теплого климата.

Например, заяц беляк – уши короткие

Степной – уши длинные

Животным свойственны спячки и миграции в странах с неблагоприятным климатом

Два типа спячек:

- Летние, в связи с высокими температурами и влажностью (степи, пустыни) грызуны, личинки стрекоз, яйца комаров

- Зимние, в связи с низкими температурами и отсутствием пищи: медведь, барсук, енотовидная собака, почвенные животные. (у растений те же причины зимней спячки)

Миграции – сложные адаптации на уровне физиологии и поведения

Например, американский северный олень – ежегодно путешествует до 800км; Синий кит – 500км; Летучие мыши (наши) в Белоруссию.

Причина отсутствие пищи

Поведенческие адаптации: изготовление гнёзд, убежищ, логова.

Как адаптации к низким температурам

Игры у детенышей крупных животных

У животных неблагоприятного климата смена питания по сезонам

Например, дрозд – летом – насекомоядное

Щеглы, чижи, чечётки – летом – насекомоядное

У животных холодного климата рацион наиболее разнообразный

1.3.3.Водная среда жизни. Адаптации организмов к водной среде

Водной средой называют такую среду, в которой вода играет важную роль, как наружная среда.

Вода занимает приблизительно 71% поверхность земного шара. Более 98 % — солёная вода,

1.2% — льды полярных областей.

0,45% реки, озера, болота, родники, подземная пресная вода и т.д.

В океана различают 2 экологические области:

- пелагиаль – толщу воды;

- бенталь – дно, которая в свою очередь в зависимости от глубины делится на:

– сублиторальную зону – зона шельфа или материковой отмели, область плавного понижения суши до 200 – 500 м.;

– батиальную зону – область крутого склона до глубины 3 км.;

– абиссальную зону – океаническое ложе со средней глубиной – 3-6 км;

– ультраабиссаль – океанические впадины, 6 – 10 км;

– талассобатиаль – склоны океанических гор, вулканов,

Кромка берега, заливаемая в период приливов называется литоралью . Часть берега выше уровня прилива, увлажняемая брызгами прибоя и штормами называется супралиторалью .

Пелагиаль подразделяется на:

– эпипелагиаль – область воды до глубины до 200м.;

– мезопелагиаль – область воды от глубины 200м до глубины до 1 км.;

– батипелагиаль – область воды глубиной от 1 до 2-3 км.;

– абиссопелагиаль – область воды от 3 до 6 км;

– ультраабиссаль – глубоководные впадины.

В воде обитают примерно 150000 видов животных – около 7% от известных ныне и 10000 видов растений – 8%. Наибольшее разнообразие видов в тропических, субтропических морях на глубине не превышающей 200 – 500 м.

Характерными чертами водной среды обитания является следующие.

- Подвижность воды: приливы и отливы, морские течения, движение волн и др.;

- Плотность среды и ее вязкость. Плотность воды в 800 раз больше плотности воздушной среды. Пресная вода обладает максимальной плотностью при 4 о С. В среднем в водной толще на каждые 10м глубины давление возрастает на 1 атмосферу. Плотность воды обеспечивает возможность живым организмам опираться на нее, что особенно важно для бесскелетных форм. Опорность воды служит условием парения в воде;

- Наличие поверхностного натяжения в результате которого образуется тонкая пленка – результат притягивания молекул жидкости. Этим пользуются для передвижения водные беспозвоночные (водомерки, вертячки), скользящие по водной поверхности лишь прогибая воду, образуя вогнутый мениск;

- Температурный фактор – отличается меньшим притоком тепла, относительно постоянен, обитатели воды – стенотермы, очень опасно тепловое загрязнение. Часть тепловой энергии, поступающей на поверхность воды, отражается, часть идет на испарение. В озерах и прудах в зависимости от температуры выделяют три слоя воды:

– верхний – эпилимнион, температура которого испытывает резкие сезонные и суточные колебания;

– средний, металимнион , слой температурного скачка, где отмечается резкий перепад температур;

Глубоководный (придонный) – гиполимнион , где температура в течение всего года изменяется незначительно.

Летом наиболее теплые слои располагаются у поверхности, холодные – на глубине – прямая стратификация . Зимой наоборот – обратная стратификация . Период относительно постоянного температурного состояния водной среды зимой и летом носит название стагнация (летняя и зимняя) .

Термическая стратификация характерна и для морской среды, где также выделяют 3 слоя:

– поверхностный, до глубины 400 метров (морская термосфера);

– промежуточный (постоянный термоклин), до глубины 1500 м.

– глубоководный, с температурой 1-3 о С.

Исключение составляют термальные источники с температурой до 100 о С.

Термодинамические особенности среды, такие как высокая удельная теплоемкость, большая теплопроводность и расширение при замерзании (при этом лед образуется только сверху, а основная масса воды не промерзает) создают благоприятные условия для живых организмов.

- Кислотность среды важный фактор, нередко сказывающийся на распределении организмов. В пресных водоемах кислотность нередко испытывает значительные колебания в течение суток. Морская вода более щелочная и ее колебания менее значимы. С глубиной РН уменьшается. Водоемы с РН 3,7 – 4, 7 – кислые, 6,95 – 7,3 – нейтральные, более 7,8 – щелочные.

Большинство пресноводных рыб выдерживают РН от 5 до 9.

- Световой режим и прозрачность воды зависят от общего количества солнечного света, падающего на водную поверхность. Часть его отражается, часть поглощается толщей воды. С глубиной изменяется спектральный состав воды, поскольку волны разной длинны по разному поглощаются водой. Первыми исчезают красные лучи, затем зеленые, синие. Растения приспосоабливаются к этому вырабатывая специальные пигменты: фикофеинф, фукоксантины, фикоэритрины и др., т.е. происходит хроматическая ааптация. Для водных растений и частично погруженных характерна гетерофилия, т.е. различие строения надводных и подводных органов у одного растения.

Например, стрелолист, лютик водный разнолистный, кувшинки, кубышки, поручейник.

Поглощение света в воде тем сильнее, чем меньше ее прозрачность. Прозрачность воды в свою очередь обусловлена наличием в ней частиц минеральных веществ (глина, ил). Уменьшается прозрачность воды при бурном разрастании водной растительности в летний период или при массовом размножении мелких организмов, находящихся в поверхностных слоях во взвешенном состоянии.

Самые прозрачные воды в Саргассовом море – 66, 5 м, а прозрачность Сырдарьи и Амударьи – несколько см.

- Солевой режим формируется под влиянием естественно-исторических и геологических условий, а также при антропогенном воздействии. Определяется содержанием солей в воде, выражается в г/л или в промилле О / ОО. По общей минерализации воды подразделяются на:

– пресные – до 1 г/л;

– солоноватые – 1 – 25 г/л;

– морской солености – 26 – 50 г/л;

– рассолы – более 50 г/л.

Наиболее важными из растворенных веществ являются карбонаты, сульфаты, хлориды. Среди катионов – кальций, магний, натрий, калий. В зависимости от содержания ионов кальция в пресной воде, воды подразделяют на мягкие (менее 9мг на 1 литр) и жесткие (более 25 мг. На литр).

Соленость является ограничивающим фактором.

- Газовый режим определяется в первую очередь концентрациями кислорода и углекислого газа. Кроме них в воде имеются сероводород, метан и др.

Кислород поступает в воду из воздуха и выделяется растениями в процессе фотосинтеза. Содержание кислорода обратно пропорционально температуре: при повышении температуры содержание кислорода в воде уменьшается. Наиболее богаты кислородом холодные, подвижные воды водопадов, горных рек. Содержание кислорода в воде – лимитирующий фактор.

Например, заморы рыб зимой.

Среди животных встречаются как эвриоксибионты, так и стенооксибионты. Многие виды живых организмов способны при недостатке кислорода впадать в неактивное состояние аноксибиоз.

Дыхание гидробионтов осуществляется как через всю поверхность тела, так и через специализированные органы: жабры, легкие, трахеи. У некоторых встречаются комбинированные органы дыхания, например у двоякодышащих рыб. Вторичноводные животные сохраняют обычно атмосферный тип дыхания, как энергетически более выгодный, и поэтому нуждаются в контактах с воздушной средой.

Углекислый газ поступает в воду в результате растворения из воздуха, в результате дыхания гидробионтов, разложения органических остатков, высвобождения из карбонатов. Он лучше растворяется в воде, чем кислород. Содержание углекислого газа в воде в 700 раз больше, чем в воздухе.. Морская вода – главный резервуар углекислого газа на планете.

Углекислый газ принимает участие в формировании известковых скелетных образований беспозвоночных животных, обеспечивает фотосинтез водных растений.

- Относительное постоянство факторов, и как следствие большое количество стенобионтных видов;

Экологические группы гидробионтов.

В водной среде обитания выделяют 3 экологических группы организмов:

- Нектон – совокупность свободноплавающих животных, не имеющих связи с дном водоема – рыбы, кальмары, китообразные. Представлен крупными животными, которые способны пересекать большие расстояния и преодолевать сопротивление воды. Имеют обтекаемую форму тела и хорошо развитые органы движения. Скорость передвижения кальмаров – 50 км/ч, парусники – 100-150 км/ч, меч-рыба – 130 кмч.

- Планктон – совокупность пелагических организмов, которые не обладают способностью к активному передвижению. Как правило это мелкие животные, которые переносятся течениями. Планктон подразделяется на зоопланктон, фитопланктон, водные бактерии.

- Нейстон– организмы, населяющие поверхностную пленку воды на границе с воздушной средой. Как правило, это организмы в личиночной стадии развития. Взрослея они покидают поверхностный слой, служащий убежищем и перемещаются жить в другие слои. К гипонейстону относят крупных беспозвоночных, личинки и мальки рыб.

- Плейстон– организмы, часть которых расположена над поверхностью, а часть в воде. Например, ряска.

- Бентос – совокупность организмов, обитающих на дне водоема, в грунте: фитобентос, зообентос.

Особой группой водных организмов являются глубоководные животные . Они как правило незрячи или имеют телескопические глаза, усиленно развиты осязательные рецепторы, окрашены в красный цвет или бесцветны, не имеют плавательного пузыря, как правило имеют причудливую форму, большие рты, светящиеся органы, растягивающиеся животы, все, что способствует поглощению пищи в темноте. Их разнообразие связано со стабильностью экосистем в течение длительного исторического времени, что позволило сохраниться древним видам.

Еще одна специфическая водная экосистема образуется у черных курильщиков, где температура растворов гидротерм достигает 350 о С. Там отмечено обилие хемо-лито-автотрофных бактерий, «заросли» животных вестимминифер, гигантские крабы, моллюски.

По подвижности все гидробионты подразделяются на:

- Малоподвижные;

- Неподвижные;

- Подвижные.

По способу питания подразделяются на:

- Автотрофы;

- Гетеротрофы.

По размерам на:

- Микро;

- Макро;

- Мезо.

Особенности адаптации растений к водной среде.

- Слабое развитие проводящей ткани, т.к. воду и минеральные вещества растение поглощает всей поверхностью тела.

- Слабое развитие корневой системы, которая служит только для прикрепления к субстрату. У водорослей корней нет, есть ризоиды. У некоторых имеются корневища, в которых запасаются питательные вещества. Так же они служат для вегетативного размножения.

- Слабое развитие механических тканей, из-за высокой плотности среды, поддерживающей побег или слоевище.

- Наличие придатков, увеличивающих плавучесть.

- Наличие воздухоносной паренхимы, увеличивающей плавучесть и запасающей газы для дыхания и фотосинтеза.

- Большая поверхность листьев при малом объеме растения – приспособление к улучшению газообмена при недостатке кислорода.

- Разнолистность (гетерофилия) – сальвиния плавающая, чилим. Погруженные в воду – минеральное питание, поверхностные фотосинтез.

- Листья, погруженные в воду – тонкие, хлорофилл расположен в клетках эпидермиса – приспособление к фотосинтезу при слабом освещении.

- Наличие слизи и толстостенных клеток эндодермы – защита от вымывания минеральных солей.

- Интенсивное размножение вегетативным путем из за затруднения переноса пыльцы и низкой температуры воды, неблаготворно действующей на генеративные органы растения. При размножении половым путем цветоносы часто выносятся в воздушную среду.

- Пыльца, семена, плоды распространяются течениями – гидрохория. Часто они имеют полости, заполненные воздухом, выросты, обеспечивающие плавучесть.

Особенности адаптации животных к водной среде.

У нектона и планктона – приспособления, увеличивающие плавучесть, у бентоса – приспособления к донному образу жизни.

- У мелких форм, живущих в толще воды – редукция скелета, образование полостей в скелетных образованиях, раковинах (радиолярии, ризоподы).

- Наличие большого количества воды в тканях – медузы.

- Скопление капелек жира в теле (ночесветки, радиолярии), крупные скопления жира – ракообразные, рыбы, китообразные.

- Наличие плавательных пузырей, наполненных газом у рыб.

- Развитие воздухоносных полостей.

- Увеличение площади поверхности тела у планктона.

- Расположение дыхательного отверстия. Например, у дельфинов в теменной части головы, что позволяет сделать вдох не замедляя движения.

- Использование поверхностного натяжения воды для движения – водомерки, жуки-вертячки.

- Активное плавание при помощи ресничек (инфузория туфелька, инфузория- трубач), жгутиков (эвглена зеленая), изгибания тела (миноги, миксины, угорь), реактивным способом за счет энергии выбрасываемой струи (головоногие моллюски, наутилус), перемещение при помощи ложноножек (саркодовые), специализированных плавательных конечностей (плавники рыб, ласты млекопитающих).

- Обтекаемая форма тела у активно плавающих.

- Покрытие тела слизью, уменьшающей трение.

- Некоторые рыбы способны к полету (летучая рыба, клинобрюшка) на расстояние до 400 м.

- Только в водной среде встречаются неподвижные, ведущие прикрепленный образ жизни животные: гидроиды, коралловые полипы, морские лилии, двустворчатые моллюски и др. У них разветвленная форма тела, хорошо развитые жабры, незначительная плавучесть.

- У глубоководных специфические черты, о которых говорилось ранее.

- Приспособления формы тела, маскирующие под предметы окружающей среды (рыба-игла, морской конек, рыба-лист, скорпеновые).

- Наличие срединной линии у рыб – орган, специализированный для водной среды.

Физиологические.

- Сложный механизм водно-солевого обмена. Наличие специальных органов для удаления избытка воды: пульсирующие вакуоли, органы выделения.

- Удаление солей у морских организмов через жаберные лепестки.

- Ротовой аппарат цедильного типа (кишечнополостные, моллюски, ланцетник, иглокожие, ракообразные). Выполняют важную роль в очистке водоемов.

- Способность улавливать звуки (до ультразвука). Способность к эхолокации.

- Способность к генерированию электричества (электрический скат, электрический угорь).

- Наличие развитых хеморецепторов.

Поведенческие.

- Вертикальные перемещения (суточные, для нереста, охоты).

- Горизонтальные перемещения (нерестовые, зимовальные, нагульные).

- Способность к строительству (паук-серебрянка, осьминоги, личинка ручейника).

- Специфическое поведение жителей пересыхающих водоемов, способных переносить длительные периоды без воды в состоянии гипобиоза (пониженной жизнедеятельности).

1.3.4.Почвенная среда жизни. Почвенные организмы.

Почва — является продуктом жизнедеятельности организмов, включая и микроорганизмы, как современных, так и принадлежащих «былым биосферам». Почва — важнейший компонент любой экологической системы суши, на базе которого происходит развитие растительных сообществ, в свою очередь составляющих основу пищевых цепей всех остальных организмов, образующих экологические системы Земли, ее биосферу. Люди не составляют здесь исключения: благополучие любого человеческого общества определяется наличием и состоянием земельных ресурсов, плодородием почв.

Между тем, за историческое время на нашей планете было утрачено до 20 млн. км 2 земель сельскохозяйственного назначения. На каждого жителя Земли нынче приходится в среднем всего 0,35-0,37 га, тогда как в 70-х годах эта величина составляла 0,45-0,50 га. Если современная ситуация не изменится, то через столетие, при таких темпах потерь, общая площадь угодий, пригодных для земледелия сократится с 3,2 до 1 млрд. га.

В.В. Докучаевым было выявлено 5 главных почвообразующих факторов:

- климат;

- материнская порода (геологическая основа);

- топография (рельеф);

- живые организмы;

- время.

В настоящее время еще одним фактором почвообразования можно назвать деятельности человека.

Почвообразование начинается с первичной сукцессии, проявляющейся в физическом и химическом выветривании, ведущем к разрыхлению с поверхности материнских горных пород, таких как базальты, гнейсы, граниты, известняки, песчаники, сланцы. Этот слой выветривания постепенно заселяется микроорганизмами и лишайниками, которые преобразуют субстрат и обогащают его органическими веществами. В результате деятельности лишайников в первичной почве накапливаются важнейшие элементы питания растений, такие как фосфор, кальций, калий и другие. На этой первичной почве теперь могут поселиться растения и сформировать растительные сообщества, определяющие лицо биогеоценоза.

Постепенно в процесс почвообразования вовлекаются более глубокие слои земли. Поэтому большинство почв имеет более или менее выраженный слоистый профиль, разделяемый на почвенные горизонты. В почве поселяется комплекс почвенных организмов — эдафон : бактерии, грибы, насекомые, черви и роющие животные. Эдафон и растения участвуют в образовании почвенного детрита, который через свой организм пропускают детритофаги — черви и личинки насекомых.

Например, дождевые черви на гектаре земли за год перерабатывают около 50 т почвы.

При разложении растительного детрита образуются гуминовые вещества — слабые органические гуминовые и фульвокислоты — основа почвенного гумуса. Его содержание обеспечивает структурность почвы и доступность растениям минеральных элементов питания. Мощность богатого гумусом слоя определяет плодородие почвы.

В состав почвы входят 4 важных структурных компонента:

- минеральная основа (50-60% общего состава почвы);

- органическое вещество (до 10%);

- воздух (15-20%);

- вода (25-35%).

Минеральная основа – неорганический компонент, образовавшийся из материнской породы в результате ее выветривания. Минеральные фрагменты различны по размерам (от валунов до песчинок и мельчайших частиц глины). Это скелетный материал почвы. Его разделяют на коллоидные частицы (меньше 1 мкм), мелкий грунт (меньше 2 мм) и крупные фрагменты. Механические и химические свойства почвы определяются мелкими частицами.

Структура почвы определяется относительным содержанием в ней песка и глины. Наиболее благоприятна для роста растений почва, содержащая песок и глину в равном количестве.

В почве, как правило, выделяют 3 основных горизонта, различающихся по механическим и химическим свойствам:

- Верхний перегнойно-аккумулятивный горизонт (А), в котором накапливается и преобразуется органическое вещество и из которого промывными водами часть соединений выносится вниз.

- Горизонт вымывания или иллювиальный (В), где оседают и преобразуются вымытые сверху вещества.

- Материнскую породу или горизонт (С), материал, который преобразуется в почву.

В пределах каждого слоя выделяют более дробные горизонты, различающиеся по своим свойствам.

Основными свойствами почвы как экологической среды являются ее физическая структура, механический и химический состав, кислотность, окислительно-восстановительные условия, содержание органических веществ, аэрация, влагоемкость и увлажненность. Различные сочетания этих свойств образуют множество разновидностей почв. На Земле по распространенности ведущее положение занимают пять типологических групп почв:

- почвы влажных тропиков и субтропиков, преимущественно красноземы и желтоземы, характеризующиеся богатством минерального состава и большой подвижностью органики;

- плодородные почвы саванн и степей — черноземы, каштановыеикоричневые почвы с мощным гумусовым слоем;

- скудные и крайне неустойчивые почвы пустынь и полупустынь, относящиеся к различным климатическим зонам;

- относительно бедные почвы лесов умеренного пояса — подзолистые, дерново-подзолистые, бурыеи серые лесные почвы;

- мерзлотные почвы, обычно маломощные, подзолистые, болотные, глеевые, обедненные минеральными солями со слабо развитым гумусовым слоем.

По берегам рек встречаются пойменные почвы;

Отдельной группой стоят засоленные почвы: солончаки, солонцы,и т.д. на которые приходится 25 % почв.

Солончаки – почвы постоянно сильно увлажненные солеными водами вплоть до поверхности, например, вокруг горько-соленых озер. Летом поверхность солончаков высыхает, покрываясь коркой соли.

С

Уменьшение засоленности почвы

олонцы – с поверхность не засолены, верхний слой выщелоченный, бесструктурный. Нижние горизонты уплотнены, насыщены ионами натрия, при высыхании растрескиваются на столбы, глыбы. Водный режим нестабильный – весной – застаивание влаги, летом – сильное пересыхание.

Солонцеватые почвы (слабо засоленные)

Органическое вещество почвы.

Каждому типу почв соответствует определенный растительный, животный мир и совокупность бактерий – эдафон. Отмирающие или отмершие организмы накапливаются на поверхности и внутри почвы, образуя органическое вещество почвы, называемое гумусом . Процесс гумификации начинается с разрушения и измельчения органической массы позвоночными животными, а затем преобразуется грибами и бактериями. К таким животным относятся фитофаги , питающиеся тканями живых растений, сапрофаги , потребляющие мертвые вещества растений, некрофаги , питающиеся трупами животных, копрофаги , уничтожающие экскременты животных. Все они составляют сложную систему, получившую название сапрофильного комплекса животных .

Гумус различается по виду, форме и характеру составляющих его элементов, которые подразделяются на гуминовые и негуминовые вещества. Негуминовые вещества образуются из соединений, входящих в ткани растений и животных, например, белков и углеводов. При разложении данных веществ выделяется углекислый газ, вода, аммиак. Энергия, образующаяся при этом используется почвенными организмами. При этом происходит полная минерализация элементов питания. Гуминовые вещества в результате жизнедеятельности микроорганизмов перерабатываются в новые, обычно высокомолекулярные соединения – гуминовые кислоты или фульвокислоты .

Гумус подразделяется на питательный, который легко перерабатывается и служит источником питания микроорганизмов и устойчивый, который выполняет физические и химические функции, контролируя баланс питательного вещества, количество воды и воздуха в почве. Гумус плотно склеивает минеральные частицы почвы, улучшая ее структуру. Структура почв также зависит от количества соединений кальция. Выделяют следующие структуры почвы:

- мучнистую,

- пороховатую,

- зернистую,

- ореховатую,

- комковатую,

- глинистую.

Темный цвет гумуса способствует лучшему прогреванию почвы, а его высокая влагоемкость – удержанию воды почвой.

Главное свойство почвы – ее плодородие, т.е. способность обеспечивать растения водой, минеральными солями, воздухом. Мощность гумусового слоя определяет плодородие почвы.

Влажность и аэрация.

Вода почвы подразделяется на:

- гравитационную,

- гигроскопическую,

- капиллярную,

- парообразную

Гравитационная вода – подвижная, является основной разновидностью подвижной воды, заполняет широкие промежутки между частицами почвы, просачивается вниз под действием силы тяжести, пока не достигнет грунтовых вод. Растения легко усваивают ее.

Гигроскопическая вода в почве удерживается за счет водородных связей вокруг отдельных коллоидных частиц в виде тонкой, прочной связанной пленки. Высвобождается только при температуре 105 – 110 о С и практически недоступна для растений. Количество гигроскопической воды зависит от содержания в почве коллоидных частиц. В глинистых почвах ее до 15%, в песчаных – 5%.

По мере накопления количества гигроскопической воды она переходит в капиллярную, удерживающуюся в почве силами поверхностного натяжения. Капиллярная вода легко поднимается к поверхности по порам от грунтовых вод, легко испаряется, свободно поглощается растениями.

Парообразная влага занимает все свободные от воды поры.

Существует постоянный обмен почвенных, грунтовых и поверхностных вод, меняющий свою интенсивность и направленность в зависимости от климата, сезонов.

Все поры, свободные от влаги заполнены воздухом. На легких (песчаных) почвах аэрация лучше, чем на тяжелых (глинистых). Воздушный режим и режим влажности связан с количеством атмосферных осадков.

Экологические группы почвенных организмов.

В среднем почва содержит 2-3 кг/м 2 живых растений и животных, или 20-30 т/га. При этом в умеренном поясе корни растений составляют 15 т/га, насекомые 1т, дождевые черви – 500кг, нематоды – 50кг, ракообразные – 40кг, улитки, слизни – 20кг, змеи, грызуны – 20гк, бактерии – 3т, грибы – 3т, актиномицеты – 1,5т, простейшие – 100кг, водоросли – 100кг.

Растения, адаптированные к сыпучим пескам называются псаммофиты . Они способны образовывать придаточные корни при засыпании их песком, на корнях образуются придаточные почки при их обнажении, часто имеют высокую скорость роста побегов, летучие семена, прочные покровы, имеют воздушные камеры, парашюты, пропеллеры – приспособления к незасыпанию песком. Иногда целое растение способно оторваться от грунта, высохнуть и вместе с семенами перенестись ветром в другое место. Всходы быстро прорастают, споря с барханом. Имеются приспособления к перенесению засухи – чехлы на корнях, опробковение корней, сильное развитие боковых корней, безлистные побеги, ксероморфную листву.

Растения, произрастающие на торфяных болотах, называются оксилофитами . Они приспособлены к высокой кислотности почвы, сильному увлажнению, анаэробным условиям (багульник, росянка, клюква).

Растения, обитающие на камнях, скалах, каменистых осыпях относятся к литофитам. Как правило, это первые поселенцы на скальных поверхностях: автотрофные водоросли, накипные лишайники, листовые лишайники, мхи, литофиты из высших растений. Их называют растениями щелей – хасмофитами . Например, камнеломка, можжевельник, сосна.

1.3.5.Живой организм как особая среда обитания. Средообразующая роль живых организмов.

Под микроскопом он открыл, что на блохе

Живет блоху кусающая блошка;

На блошке той – блошинка-крошка,

В блошинку же вонзает зуб сердито

Блошиночка… и так ad infinitum.

– практически неограниченные пищевые ресурсы;

– защищенность от внешних условий;

– защищенность от внешних врагов;

– постоянные условия жизни.

– замкнутое пространство, поэтому появились приспособления к удалению потомства из организма хозяина;

– недостаток кислорода, у многих анаэробный тип обмена;

– трудно найти хозяина и поэтому малая выживаемость потомства;

Почва — это поверхностный слой литосферы, твердой оболочки Земли, контактирующий с воздушной средой. Почва — плотная среда, состоящая из отдельных твердых частиц разной величины. Твердые частицы окружены тонкой пленкой воздуха и воды. Поэтому почву рассматривают как трехфазную систему.

Поверхностный слой почвы достаточно рыхлый. Он пронизан системой полостей и ходов и содержит большое количество мертвой органики (растительный опад, гумус и пр.). Это горизонт А — перегнойно-аккумулятивный. Глубже расположен очень плотный горизонт вмывания (иллювиальный) — В. Его твердые частицы цементируются коллоидами из горизонта А. Под ним расположен горизонт С — материнская (почвообразующая) порода.

Механическая неоднородность почвенных горизонтов определяет специфику абиотических факторов. Так, с глубиной в почве ухудшается аэрация. Количество кислорода снижается, увеличивается содержание углекислого газа, а также других газов, образующихся при разложении органических веществ. В верхних горизонтах почвы концентрируются вещества, необходимые для питания растений — фосфор, азот, кальций, калий и многие другие. Свет в почву практически не проникает.

Колебания температуры (сезонные и суточные) выражены только в поверхностном слое почвы. На глубине 1-1,5 метров температура практически стабильна (4-5°С). Режим влажности в почве более благоприятен для животных, чем в наземно-воздушной среде, особенно для микроскопических организмов, обитающих в воздушно-водной пленке между твердых частиц почвы. Даже в сухой почве сохраняется пленочная вода, находящаяся в почвенном воздухе, а испаряется прежде всего вода, заполняющая почвенные поры (капиллярная) и пустоты (гравитационная).

Почва обладает также своеобразными биологическими особенностями, поскольку тесно связана с жизнедеятельностью организмов. Верхние ее слои содержат массу корней растений. В процессе роста, отмирания и разложения они разрыхляют почву, чем создают определенную ее структуру, а вместе с тем и условия для жизни других организмов. Роющие животные перемешивают почвенную массу, а после смерти становятся источником органического вещества для микроорганизмов.

Организмы, заселяющие почву, называются эдафобион-тами, или педобионтами. Количество организмов в почве огромно. На 1 кв. метре почвы в лесах умеренной зоны можно обнаружить около 1000 видов животных; при этом численность нематод и простейших превышает 10 млн, но-гохвосток и почвенных клещей — 100 тысяч и т.д.

Существуют разные классификации экологических групп эдафобионтов. Так, почвенные животные могут быть сгруппированы по степени связи со средой обитания в три основные экологические группы: f

геобионты — постоянные обитатели почвы. Весь цикл их развития протекает в почвенной среде. Например, дождевые черви (Lumbricidae), многие первичнобескрылые насекомые (Apterygota);

геофилы — животные, часть цикла развития которых, хотя бы одна из фаз, обязательно проходит в почве. К ним относятся: саранчовые (Acrididea), ряд жуков (Staphylinidae,

Carabidae, Elateridae), комары-долгоножки (Tipulidae). Личинки их развиваются в почве, а во взрослом состоянии это типичные наземные обитатели;

геоксены — животные, иногда посещающие почву для временного укрытия или убежища. К геоксенам относятся: таракановые (Blattodea), многие полужесткокрылые (Hemiptera), а также грызуны и другие млекопитающие, живущие в норах.

В соответствии с другой классификацией почвенные организмы делят на экологические группы, исходя из их размеров и степени подвижности:

микробиотип — почвенные микроорганизмы, составляющие основное звено детритной пищевой цепи. Это зеленые (Chlorophyta) и сине-зеленые (Cyanophyta) водоросли, бактерии (Bacteria), грибы (Fungi) и простейшие (Protozoa);

мезобиотип — совокупность сравнительно мелких, легко извлекающихся из почвы, подвижных животных. Сюда относятся почвенные нематоды (Nematoda), мелкие личинки насекомых, клещи (Oribatei), ногохвостки (Collembola) и другие. Питаются они в основном детритом и бактериями;

макробиотип — крупные насекомые, дождевые черви и другие;

мегабиотип — млекопитающие, обитающие в почве, например, землеройки, кроты, слепыши и другие животные.

Свойства почвы влияют на условия жизни почвенных организмов. Выделяют целый ряд экологических групп растений по отношению к разным свойствам почв, например, в зависимости от кислотности, засоления, влажности. Так, на кислых почвах (рН менее 6,7) произрастают ацидофильные виды растений (растения сфагновых болот, белоус); на нейтральных (рН 6,7-7,0) — нейтрофилъные (культурные растения); на щелочных (рН более 7,0) — базофильные растения (кальцефилы) — ветреница, белая акация.

Итак, почва как природная среда обитания специфических почвенных организмов образовалась в результате воздействия на материнскую породу воздуха, атмосферных осадков, солнечного тепла, жизнедеятельности живых организмов, а также мертвого органического вещества. Это самая молодая среда жизни на нашей планете, которая занимает как бы промежуточное положение между водной и наземно-воздушной средами жизни.

Повторим приспособления животных к почвенной среде: Конечности приспособлены к рытью (плоские с большими когтями). Мощные передние зубы (для рытья и перекусывания корней). Слаборазвитые глаза и ушные раковины. Тело овальное с короткой шеей и коротким хвостом (для удобного передвижения по подземным ходам). Короткий мех (для меньшего трения с почвой). Особое строение рта (чтобы не попадала земля). Членистое тело (способствует передвижению в почве). Выделение слизи (способствует передвижению в почве).

Слайд 14 из презентации «Почвенная среда обитания» к урокам биологии на тему «Почва»

Размеры: 960 х 720 пикселей, формат: jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке биологии, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как. ». Скачать всю презентацию «Почвенная среда обитания.ppt» можно в zip-архиве размером 4410 КБ.

Почва

«Организм и факторы среды» — С углублением на 10,3 м в пресную и на 9,986 м в морскую воду (при 4° С) давление возрастает на 1 атм и в океанических глубинах может достигать свыше 1000 атм. Через 5-6 ч после снятия давления в 1000 атм возвращались к нормальной жизни актинии, через 10-12 ч — морские звезды. Распределение гидробионтов по разным глубинам связано не только с давлением воды, но и с многими другими факторами.

«Наземно-воздушная среда обитания» — Наземно-воздушная среда. Корень Стебель Листья Цветки Плоды. Солнце? Крылья перья. Ель? Выяснить особенности приспособленности организмов к среде обитания. План урока. Используя схему, расскажите о многообразии живых организмов. Познакомиться с различными средами обитания организмов. В наземно-воздушной среде можно передвигаться по земле и по …

«Урок Почва» — Т. Каждый хочет получать Только лишь оценку « 5». Что такое почва? Какое главное свойство почвы? Вода; воздух; соли. Молодцы! Всё ль на месте, Всё ль в порядке, Ручка, книжка и тетрадка? Все ль внимательно глядят? Бабочки, жуки, мыши; дождевые черви, кроты. Плод с семенами. Быстренько проверь, дружок, Ты готов начать урок?

«Сообщества воды» — Планктон. Морская уточка. Водомерка. Сообщество толщи воды. 4. Воздушный пузырь. Рачки. 5. Крабик. Мелкие. «Матросы». 6. Сообщество поверхности воды. Нектон – активно плавающие. Плоское, как плот, тело. Водоросли. 2. Сверху — гребень. В океане: Жизнь в морях и океанах.

«Водная среда» — Камыш озерный. Рогоз узколистный. Сегодня мы узнаем: Сравнение условий жизни в разных средах. Вопросы для повторения: Обитатели водной среды. Воду ищите там, где растет рогоз. Тема урока: Водная среда.

Источник