Влияние внешних факторов на проращивание семян

Посев и глубина заделки семян

Семена высевают в рыхлую почвенную смесь. Она должна быть влажной, но не мокрой.

Существует несколько способов посева и проращивания семян:

Первый – сажают по одному семечку в каждый горшок. Этот способ применяют для больших семян.

Второй – использование горшков и плошек , в которые высаживаются несколько семян. Когда сеянцы подрастают, их рассаживают в индивидуальные емкости.

Третий – применяется очень широко – это комбинация первого и второго. Семена высаживают в невысокие емкости с посадочной смесью, высотой всего несколько сантиметров.

Важным фактором при посеве семян являются время посева и глубина заделки семян. Время посева семян определяют, учитывая условия, необходимые для прорастания семян. Прорастающим семенам необходимы вода, воздух, тепло. Все это семена получают при своевременном посеве. Ранней весной в почве накапливается много дождевой и талой воды, но почва еще не успела прогреться. Ранней весной высевают семена только холодостойких растений (пшеница, овес, ячмень, горох). Семена этих растений прорастают при низкой температуре и обилии влаги.

Семена растений, более требовательных к теплу высевают когда почва достаточно прогреется. Однако с посевом семян теплолюбивых растений (кукуруза, фасоль, огурцы, тыква, дыня, томат) запаздывать нежелательно. С каждым днем солнце пригревает все сильнее и почва все более высыхает. Поэтому опоздание с посевом семян этих растений снижает урожай. Учитывая это семена теплолюбивых растений высевают как только почва нагреется до 10–12 градусов. Позднее семена попадут в теплую, но сухую почву и будут прорастать медленно, что снизит урожай.

Если семена посеяны своевременно, но не глубоко, то они высохнут под жаркими лучами весеннего солнца. А если семена окажутся слишком глубоко в почве, всходы будут плохие. На большой глубине проросткам не хватает воздуха, молодым побегам трудно пробиться на поверхность. Поэтому семена высевают на определенную глубину.

Глубина заделки семян зависит от их размера и свойств почвы. Чем крупнее семена, тем глубже их сеют. В крупных семенах достаточно питательных веществ и ростки не погибают, пробиваясь с большой глубины в течение долгого времени. Мелкие семена репы, лука высевают на глубину 1–2 см, семена средних размеров редиса, огурцов – на глубину 2–4 см. крупные семена фасоли, гороха, бобов требуют глубину 4–5 см. Если крупные семена посеять менее глубоко, им не хватит влаги.

Источник

Время посева и глубина заделки семян

Время посева семян определяется условиями, необходимыми для прорастания семян. Ранней весной, когда в почве накопилось много дождевой или талой воды, но почва еще не достаточно хорошо прогрелась, следует высевать семена холодостойких растений (пшеница, горох, овес, ячмень). Семенам этих растений для прорастания необходимо много влаги, а t-0, +1, +2 градуса. Семена теплолюбивых растений высеваются тогда, когда почва прогреется до +10, 12, 15 градусов (кукуруза, фасоль, огурцы, тыква, дыня), но будет хватать влаги для прорастания. Семена, посеянные с опозданием , попадут в теплую, но сухую землю, будут прорастать медленно, что снизит урожайность.

Глубина заделки семян в почву определяется агротехническими требованиями,

в соответствии с которыми, учитывается способ прорастания. На большую глубину высевают семена с подземным прорастанием. Можно своевременно высеять семена, но не глубоко заделать их в почву, тогда семена высохнут под жаркими лучами солнца. А если их посеять слишком глубоко — проросткам не будет хватать воздуха, молодым побегам будет, либо будут плохие. Поэтому семена надо высевать на определенную глубину. Это зависит от размеров семян и свойств почвы. Практикой установлено, что мелкие семена следует сеять на глубину 1-2 см., средних размеров — 2-4 см., крупные семена — 4-5 см. Если это не будет соблюдаться, то крупные семена, заделанные мелко, не прорастут, т.к. им не хватит влаги. На глубину заделки семян влияют и свойства почвы. В песчаную почву семена сеют глубже, чем в глинистую почву. Если посеять не глубоко, то семенам не будет хватать влаги и они не прорастут. Глинистая почва плотная, в ней мало воздуха, но она способна удерживать влагу. Поэтому в глинистую почву следует высевать семена как можно мельче.

И время посева семян, и глубина заделки их в почву имеет большое значение для повышения урожайности.

Вывод.

Время посева и глубина заделки семян зависят от свойства растения — холодостойкости или теплолюбивости его, размера семян и свойств почвы.

Растение – целостный организм.

Источник

Глубина посева и создание эффективного ложа для семян

Глубина посева представляет собою важнейший прием обеспечения высокой (приближенной к лабораторной) полевой всхожести семян, создания присущего сорту начального (стартового) ритма ростовых процессов и темпов дифференциации конуса нарастания, получения здоровых конкурентоспособных равномерных, дружных всходов.

Различные сельскохозяйственные культуры в зависимости от биологических особенностей по-разному реагируют на глубину посева семян. В естественных экосистемах осыпающиеся семена прорастают преимущественно с поверхности почвы, находясь под защитой мульчирующего слоя растительных остатков и верхнего биогенного слоя почвы. В агроэкосистемах поверхностный слой почвы пересыхает, и человек взял на себя обязанность создания эффективного ложа для семян. При создании эффективного ложа учитываются потребности семян для прорастания на глубине их посева. К их числу относятся — оптимальная влажность, температура, питательные вещества, доступ кислорода, биологическая способность проростков укореняться и преодолевать верхний слой почвы для выноса конуса нарастания зародышевого побега (точки роста) на ее поверхность.

Глубина посева семян изменяется по культурам и зонам. Крупно-семянные культуры высевают глубже, а мелкосемянные — мельче. Например, семена кукурузы заделывают на 8—10 см (до 12), а редиса — на 1,5—2 см. Семена ячменя на тяжелых суглинистых почвах высевают на глубину 3—4 см, на легких супесчаных — на 5—6, а в засушливых районах на супесчаных почвах — до 8 см.

У двудольных растений глубина заделки семян различается в зависимости от строения листьев и их начального развития. По этому признаку бобовые делят на три группы: первая — растения с перистыми листьями (горох, чечевица, чина, нут, бобы), вторая — растения с тройчатыми листьями (фасоль, соя) и третья — растения с пальчатыми листьями (люпин). Эти три группы отличаются по характеру начального роста, что обусловливает глубину их посева.

Растения первой группы вначале растут за счет надсемядольного колена (эпикотиля) и поэтому не выносят семядолей на поверхность почвы. Они допускают более глубокую заделку семян: 4—5 см на тяжелых суглинистых почвах и 5—8 см на легких супесчаных, в засушливых условиях. Обычно затем проводят боронование всходов до и после их появления.

Растения второй и третьей групп растут вначале благодаря растягиванию подсемядольного колена (гипокотиля) и выносят на поверхность семядоли. Они требуют мелкой заделки семян (3—5 см). Обычно их до всходов не боронуют. После всходов их боронуют лишь легкими боронами.

В последние два десятилетия на примере однодольных злаковых культур (пшеница, ячмень рожь, рис) показано, что глубина посева в значительной мере зависит от сортовых особенностей семян. Биологическим критерием предельной оптимальной глубины посева сорта служит средняя длина колеоптиле — органа, ответственного за выход проростка на поверхность почвы. По данным R. Е. Allan и О. A. Vogel длина колеоптиле у мягкой пшеницы является полигенным признаком и 10 хромосом несут гены, ответственные за нормальное развитие колеоптиле. Коэффициент наследования этого признака составляет у сортов мягкой пшеницы 82,1 %. Е. П. Алешин и Н. В. Воробьев установили жизненно важную физиологическую роль колеоптиле риса при прорастании семян в условиях затопления. При остром дефиците кислорода колеоптиле участвует в процессах мобилизации запасных веществ эндосперма семени на рост и развитие проростка. При переходе колеоптиле в фазу старения, когда его функции угасают, наблюдаются существенные нарушения в углеводном обмене и происходит массовая гибель семян.

В результате исследования 210 сортообразцов ВИР Ю. С. Ларионовым, В. А. Чулкиной и др. выяснено, что сорта зерновых культур различаются по длине колеоптиле и их можно по этому признаку разделить на три группы:

— короткоколеоптильные — средняя длина колеоптиле до 4 см;

— среднеколеоптильные — средняя длина калеоптиле до 5 см;

— длинноколеоптильные — средняя длина колеоптиле 6 см и более.

В отличие от яровой пшеницы и ячменя, у овса и озимой ржи пока не удалось обнаружить форм с коротким колеоптиле.

Условия внешней среды и технология возделывания оказывают определенное влияние на изменение длины колеоптиле, фенотипическая изменчивость которого оказалась значительной, составляя 16—22 %. Это иногда приводит к сдвигу средней длины колеоптиле по сорту в целом. Величину фенотипической изменчивости колеоптиле у сортов целесообразно контролировать по годам и после протравливания семян системными препаратами. Некоторые из них — типа байтана универсала — существенно уменьшают длину колеоптиле, требуя корректировки глубины посева и соответствующей глубины предпосевной подготовки почвы. Однако, несмотря на фенотипическую изменчивость длины колеоптиле, различия между сортами по этому признаку сохраняются, что служит основанием для его использования в качестве оптимального показателя предельной глубины заделки семян.

Скорость продвижения проростка к поверхности почвы под покровом колеоптиле зависит от темпа его роста, который выше у длинноколеоптильных сортов. Так, длинноколеоптильный сорт яровой пшеницы Скала имел темп роста 1,0—2,0 см в сутки и всходил с глубины 3—4 см на 1—2, а с глубины 6—10 см — на 3—4 дня раньше, чем сорта со средним и коротким колеоптиле: Лютесценс 758, Новосибирская 67 и Харьковская 46. Различия в прохождении фенофаз по сортам сохраняются до конца вегетации.

У сортов проявляется четкая реакция на разный уровень глубины заделки семян прежде всего по их полевой всхожести. С увеличением глубины заделки семян от 4 до 10 см в большей мере снижается полевая всхожесть средне-, а особенно короткоколеоптильных сортов по сравнению с длинноколеоптильными. Коротко- и среднеколеоптильные обеспечивают максимальную полевую всхожесть в северной лесостепи Приобья при заделке на глубине 3—4 см, в Кулундинской степи — не глубже 4—6. Углубление посева в первом случае до 6, а во втором — до 8 см приводит к снижению полевой всхожести на 5—10 % и более. Вследствие этого густота всходов, например, среднеколеоптильных сортов максимальной бывает при заделке семян в пределах 4 см и резко уменьшается в случаях 6, а особенно 8 см и глубже.

Длинноколеоптильные сорта, например, Скала имеют одинаковую полевую всхожесть семян при заделке не глубже 5—6 см. Районированные в Западной Сибири среднеколеоптильные сорта ячменя Омский 13709 и Винер обеспечивают максимальную полевую всхожесть семян при заделке не глубже 3—5 см. Причем между показателями полевой всхожести семян и интенсивностью развития корневой гнили проявляется обратная зависимость: чем выше полевая всхожесть семян, тем ниже заболеваемость растений корневыми гнилями, и наоборот.

Степень этой зависимости изменяется по сортам и годам. Наиболее тесная связь отмечена в северной лесостепи Приобья по сорту Лютесценс 758: коэффициент корреляции составлял — 0,905 ± 0,246 ≠ -0,984 ±0,102 и был доказан с вероятностью 95 %. Полевая всхожесть семян снижается при передаче возбудителей через семена в большей мере, чем через почву, а особенно через семена и почву. Вот почему опасно заделывать семена глубже биологически допустимого уровня на почвах, сильно заселенных возбудителями корневой гнили, а также при вынужденном использовании для посева инфицированных семян (табл. 69).

Источник

Время посева и глубина заделки семян.

Время посева можно определить, учитывая условия, необходимые для прорастания семян.

Опыты показали, что прорастающим семенам необходимы вода, воздух и тепло. Все эти условия семена получают при своевременном посеве. Ранней весной в почве накапливается много дождевых и талых вод. Тепла же в это время недостаточно, так как после зимы почва еще не успела прогреться. Все ли семена можно сеять в холодную почву? Оказывается, не все. Ранней весной высеваются семена только холодостойких растений. Для прорастания семян этих растений требуется более низкая температура и большое количество воды; это семена пшеницы, льна, овса, ячменя, гороха и некоторых других растений.

Семена растений, более требовательных к теплу, приходится высевать, когда достаточно прогреется почва.

Однако с посевом теплолюбивых растений запаздывать тоже нельзя. С каждым днем солнце пригревает все сильнее. Все больше и больше высыхает почва. Поэтому опоздание с посевом теплолюбивых растений, например кукурузы, снижает урожай. Недаром в народе говорят, что «весенний день год кормит». Учитывая это, семена теплолюбивых растений надо сеять возможно быстрее, как только почва нагреется до 10—12 градусов. Если посеять позднее, то семена попадут в сухую, хотя и теплую почву. Они долго не будут прорастать. А это плохо отразится на урожае.

К теплолюбивым растениям относятся -кукуруза, фасоль, огурцы, тыква, дыня, помидоры и некоторые другие. Можно посеять семена своевременно, но не глубоко заделать в почву. Тогда они высохнут под жаркими лучами весеннего солнца. Если же семена окажутся слишком глубоко в почве, всходы тоже будут плохие. На большой глубине для проростков мало воздуха. Да и пробиться на поверхность молодые побеги не смогут. Поэтому высевать семена надо в определенные сроки и на определенную глубину.

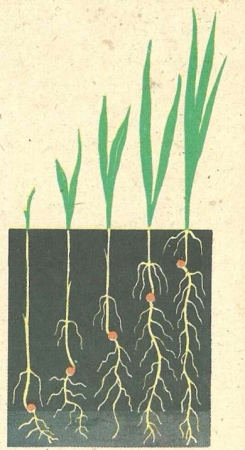

Рис. 27. Схема опыта, показывающего влияние глубины заделки семян на их прорастание и развитие растения.

Глубина заделки семян зависит от их размера и свойств почвы. Чем крупнее семена, тем глубже их можно сеять. Это объясняется тем, что, пробиваясь с большой глубины на поверхность в течение долгого времени, ростки не погибнут от недостатка пищи. Запасов питательных веществ в крупных семенах достаточно.

Практикой установлено, что мелкие семена репы, лука надо сеять на глубину 1—2 см. Семена среднего размера, например семена редиса, огурцов, — на глубину 2—4 см. Крупные же семена фасоли, гороха, бобов требуют глубины 4—5 см. Если крупные семена посеять мельче, им не хватит влаги.

На глубину заделки семян влияют и свойства почвы. В песчаные почвы семена сеют несколько глубже, чем обычно. В верхних слоях песчаной почвы очень мало влаги. Поэтому, семена, посеянные в такую почву недостаточно глубоко, будут страдать от недостатка влаги. Воздух в песчаной почве проникает на большую глубину, и влага лучше сохраняется в более глубоких слоях.

Глинистая почва более плотная и тяжелая. Уже совсем близко к поверхности в ней мало воздуха, а влаги достаточно и в верхних слоях. Поэтому на глинистой почве не рекомендуется сеять семена слишком глубоко.

Работники совхозов и колхозники строго соблюдают сроки и правила проведения посевных работ. Это имеет большое значение для повышения урожая.

Рис. 28. Корни, удерживающие растения в почве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник