Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

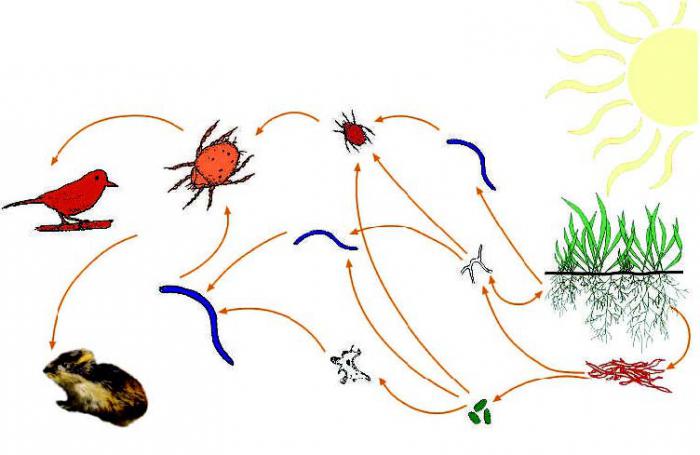

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник

Почва и ее обитатели часть 2. Программа Юный исследователь в детском клубе «MEL»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

Окружающий мир очень интересен, каждое явление таит в себе множество удивительных свойств Всё, что удивительное и интересное, притягивает, заостряет внимание ребёнка. Ознакомление дошкольников с природой является одной из важнейших задач в работе с детьми в детском клубе «MEL» Жизнь наших маленьких исследователей начинается с изучения поведения особенностей жизни обитателей уголка живой природы и специальных муляжей

Формирование представлений у детей о почве как верхнем плодородном слое земли, её составе и значении. Знакомство с «подземным царством»: обитателями почвы, их особенностями, их ролью в формировании почвы. Развитие речи и обогащение словаря. Выработка навыков у детей по уходу за растениями (рыхление почвы на грядках, уход за комнатными растениям Формирование понятия в необходимости бережного отношения к почве и её обитателям.

Мастер класс для детей и родителей в Зоосадике детского клуба «MEL» Уголок живой природы — это первый опыт знакомства с живыми персонажами сказок, мультфильмов, комиксов. У ребенка, нередко, складывается печальный опыт первого восприятия паучков, лягушек, жучков. Все это происходит от негативного отношения к ним взрослых.

Есть мир, скрытый от нас, недоступный непосредственному наблюдению, — своеобразный мир животных почвы. Почва, на первый взгляд, безжизненная и неприглядная, оказывается при пристальном рассмотрении буквально напичканной жизнью. Если приглядеться внимательно, откроются картины необыкновенные. Там вечный мрак, туда не проникнешь, не разрушив естественного строения почвы.

В почве живут разнообразные и многочисленные организмы — бактерии, микроскопические грибы, мелкие животные (муравьи, почвенные черви, личинки жуков, мух, медведки и др.).

Жизнь в почве связана с отсутствием света, трудностями передвижения, высокой влажностью или, наоборот, сухостью, большим количеством отмирающих корней растений, растительных остатков на поверхности. Температура почвы летом ниже температуры атмосферного воздуха, зимой — значительно выше.

У живых организмов имеются различные приспособления к жизни в почве. У крота, например, передние ноги короткие и обращены не вниз, как у наземных зверьков, а в стороны.

Ахатины зарываются в землю каждый день, выползая на поверхность лишь ночью. Находиться в спячке они могут до трёх лет, при этом впадая в спячку не только из-за понижения температуры, но и из-за её повышения.

Кроты, медведки, дождевые черви постоянно живут в почве. Они могут уходить из слоев, в которых создаются неблагоприятные условия жизни, в другие слои почвы. В засуху и к зиме они скапливаются в более глубоких ее слоях. В отличие от них песчанки, суслики, сурки, барсуки, кролики кормятся на поверхности почвы, а в норах отдыхают, прячутся от опасности и непогоды, приносят потомство.

Дождевые черви при передвижении в рыхлой почве раздвигают ее частицы, а в плотной — «проедают» дорогу: заглатывают почву и пропускают ее через кишечник. При этом они переваривают имеющиеся в почве растительные остатки, превращая их в почти готовый перегной.

У насекомого медведки передние ноги, как у крота, копательные, а глаза развиты хуже, чем у майского жука.

Личинки медведки и майского жука, вылупившиеся из яиц, чрезвычайно прожорливы. Они прогрызают молодые растения и корни кустарников, обрекая владельцев хозяйства на неурожай. Сегодня поговорим о том, как распознать и обезвредить этих насекомых.

Кто в почве живет?

Муравьи – великолепные строители. Какие прекрасные дома-муравейники они строят! Муравейник – это многоэтажный дом с множеством квартир, теплый, уютный, с хорошей вентиляцией, с кладовушками, со спальнями, с детскими комнатами, с мусоросборником и туалетом. Муравьи содержат свои дома в идеальной чистоте Еще они охотятся на паразитов в почве.

У множества народов муравьи считаются воплощением трудолюбия. Эти удивительные существа создали свою собственную цивилизацию со строгой иерархией, разделением обязанностей и огромными подземными городами, пронизанными разветвлёнными подземными ходами.

Самый сильный на земле – муравей! Ведь он может переносить на себе тяжести в 10 раз тяжелее его собственного веса.

Роющая деятельность норных животных в степи. Слева направо: перевязка, безногая ящерица желтопузик, слепыш, обыкновенный хомяк, степная пеструшка, европейский суслик, байбак

Лисицы относятся к млекопитающим семейства псовых. Они с давних времен вызывают восхищение у народов всего мира, с ними связано большое количество легенд и сказок. С детства люди наслышаны о лисьей хитрости, и этот факт не выдумка – животные действительно умны и сообразительны, что помогает им выжить в природе.

Жилище барсука – это нора со своей системой ходов, животные живут в ней семьями. Иногда встречаются огромные норы, похожие на подземные городки, в которых живут по пятнадцать семей. Также барсуки могут делить свое жилище с лисами или кроликами. Количество членов семей напрямую зависит от количества пищи на их территории. В семье барсуки различают друг друга по запаху. Чужих они не принимают, непрошеных гостей отгоняет предводитель семьи. Барсуки – очень чистоплотные животные, они чистят свои норы и даже строят туалеты отдельно от жилища.

Почему крот живет под землей Среда обитания кротов: встречаются в лесах (почитайте о том чем питается крот в лесу) и долинах рек, лугах, полях, садах и огородах. Живет крот под землей, поэтому отлично приспособился к данному образу жизни.

Крот живет под землей, имеет продолговатое туловище длиной до 20 см, покрытое мягкой бархатистой шерстью темного серого или черного оттенка. Благодаря тому, что ворс не имеет какой-то определенной направленности, крот легко может передвигаться под землей в любом направлении. Это особое приспособление к среде обитания крота.

Их широкие кисти повернуты ладонями назад. Пальцы с крепкими, острыми когтями соединены кожистой перепонкой. Такими ногами крот легко разрыхляет почву и делает в ней норы. Глаза у крота недоразвиты и скрыты волосами. Ими он отличает лишь свет от тьмы.

Догадаться о том, что крот живет в земле, людям помогли кучки грунта, появляющиеся в разных местах. Именно по ним и можно проследить маршрут млекопитающего.

Обитает крот в глубоких подземных лабиринтах, роет все новые ходы, выбрасывая на поверхность небольшие кучки земли, называются они кротовины.

У крота хорошо развитые передние лапы, лопатообразной формы с длинными когтями. Ими он разгребает землю, прокладывая под землей ходы длиной до нескольких десятков метров в сутки. На глубине около метра крот устраивает гнездо, обычно под корнями деревьев, выстилая его мхом и листвой.

Крот приносит большую пользу почве, разрыхляя ее и обеспечивая приток воздуха и влаги, а также уничтожая многих сельскохозяйственных вредителей. Однако также есть и вред от кротов для садовых деревьев и кустарников, которым животные подгрызают корни. Также они уничтожают дождевых червей, которые тоже полезны для почвы.

Сказки и рассказы о почве и ее обителях

Наблюдаем, играем, изображаем

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

- Сейчас обучается 956 человек из 81 региона

Курс профессиональной переподготовки

Воспитание детей дошкольного возраста

- Сейчас обучается 2963 человека из 84 регионов

Курс повышения квалификации

Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной организации

- Сейчас обучается 590 человек из 81 региона

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Исследовательская деятельность в детском клубе «MEL» Приморского района Санкт-Петербурга является средством освоения действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления Особенно это актуально для дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку именно на этом этапе познавательная деятельность является ведущей. Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного образования. Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих Формировать представление об исследовании

Обучать специальным знаниям, способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей.

Задачи программы:

- необходимым для проведения самостоятельных исследований.

- Формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска.

- Развивать познавательные потребности и способности, креативность.

Окружающий мир очень интересен, каждое явление таит в себе множество удивительных свойств.

Всё, что удивительное и интересное, притягивает, заостряет внимание ребёнка. Ознакомление дошкольников с природой является одной из важнейших задач в работе с детьми в детском клубе «MEL»

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции, умениям:

- вести устный диалог на заданную тему;

- участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала

Уголок живой природы «Зоосадик» — это первый опыт знакомства с живыми персонажами сказок, мультфильмов, комиксов. если ребенок с малых лет будет общаться с животными, то его психа-эмоциональное состояние будет лучше. Всё, что удивительное и интересное, притягивает, заостряет внимание ребёнка.

У ребенка, нередко, складывается печальный опыт первого восприятия паучков, лягушек, жучков. Все это происходит от негативного отношения к ним взрослых. Жизнь наших маленьких исследователей начинается с изучения поведения, особенностей жизни обитателей уголка живой природы и специальных муляжей.

В далекие времена поверхность нашей планеты представляла собой голую каменистую пустыню.

Шли годы, и со временем, под влиянием разрушительной силы ветра, породы разрушались, превращаясь в мельчайшие частички. Они и стали той основой, на которой стало возможным формирование почвы. Перепады температур создавали в горных породах трещины, ветер и водные потоки уносили остатки. После прямо на скалах стали появляться первые «поселенцы» — растения. Из поколения в поколение растения росли и гибли, перемешиваясь с минералами, и постепенно образовали новое вещество — почву.

Почва – огромное богатство Земли, на большой земной поверхности растут полевые, овощные, садовые культуры. Поэтому можно сказать, что почва кормит и одевает людей, служит домом (местом обитания) для многих растений и животных.

Источник