Из чего состоит почва: слои почвы в разрезе с названиями и описаниями

Содержание:

Почвенно-растительный слой – это образование, сформированное вследствие взаимодействия органических и неорганических элементов природы. Мертвые частицы называют неорганическими, живые – органическими. Почву относят к природным телам, покрывающим земную поверхность. Ее основное свойство – плодородность. Оно отличает почвы от горной породы.

В состав почвенного слоя входит гумус, который также называют перегноем. Именно перегной обеспечивает плодородие земли, которое является одним из основных богатств природы. Почвенный слой на поверхности суши земли образован несколькими слоями, на его формирование уходит много времени. За сотню лет происходит увеличение мощности слоя максимум на два сантиметра.

Из чего состоит почва, слои почвы в разрезе

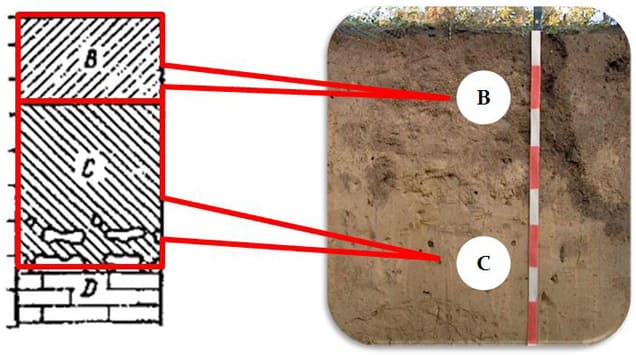

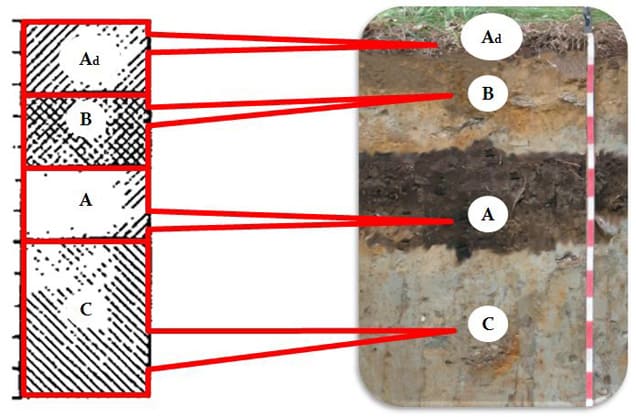

Почва имеет многослойную структуру. Рассмотрим основные четыре слоя:

- Поверхностный почвенный слой называют пахотным. Он является максимально ценным, содержит питательное вещество, отличается плодородностью. Наличие органических веществ объясняется тем, что в пахотном слое отмирают микроорганизмы и растения. Вещества имеют свойство накапливаться, чтобы стимулировать дальнейшее образование почвы.

- Подзолистая прослойка находится под поверхностным слоем. Для нее характерен белесый цвет, отсутствие плодородности. В основе формирования – материнская порода. Обилие кислотных выделений растительного характера и чрезмерные атмосферные осадки промывают материнскую породу, формируя подзолистый уровень. Теория указывает на негативное влияние этого уровня на растительность. Он считается опасным для корневой системы.

- Иллювиальная прослойка отличается плотностью. Формируется за счет поступления с влагой определенных элементов, содержащихся в поверхностных уровнях. Это глинистый горизонт, богатый алюминием, окисленными частицами железа. Он ядовитый для корней любого растения.

- Материнские породы лежат в основе образования всех верхних прослоек. Их химический состав заранее определяет степень плодородия почвы. Пахотный слой не может быть более питательным, чем материнский уровень.

Из каких веществ состоит почва, что не входит в состав почвы

Почва, которая используется в сельском хозяйстве для выращивания культур, не является полностью твердой. Количество твердых частиц пропорционально количеству пор, содержащих воду и воздух. Наиболее значимыми для плодородия почв твердыми веществами являются глины и соединения живых организмов. Плодородная земля содержит поры и твердые вещества в равных долях. Органические соединения пахотного слоя почвы включают множество различных бактерий, мелких животных и растительных корней.

К неорганическим составляющим следует отнести:

- Песчаный и глинистый состав. Все почвы основываются на песке и глине;

- Частицы воздуха. Они обеспечивают дыхание корневой системе и животным, проживающим в земле;

- Воду с элементами минеральных солей. Растения через корни всасывают воду и соли, напитываются, получают силы для роста;

- Гумус или перегной. Содержание минеральной соли в почвах крайне низкое, каждое растение постоянное использует соли. Для пополнения запасов этого элемента животные и растительные остатки образуют перегной. Происходит их постепенный процесс трансформации в минеральную соль;

- Гранит не входит в состав почвы.

Слои почвы по порядку, от чего зависит цвет почвы

Цвет почвенного слоя напрямую зависит от содержания гумуса. Если в земле перегной находится в небольшом количестве, то она имеет светлый оттенок. Чем больше перегноя будет в составе почв, тем темнее они будут.

Количество гумуса также сказывается на плодородии. Самой плодородной почвой считается чернозем. Он получил свое название ввиду максимально темного, практически черного цвета. Это говорит о большом количестве перегноя.

Порядок слоев почвы всегда одинаковый, но только в верхнем, пахотном уровне происходит выращивание культур. Повышают плодородность почв с помощью рыхления и измельчения. Эти задачи выполняют почвенные жители. К ним можно отнести кротов, червей, мышей, медведок.

Источник

Почвенный профиль

Мощность почвенного профиля и его отдельных горизонтов

Профиль почвы характеризует изменение ее свойств по вертикали, связанное с воздействием почвообразовательного процесса на материнскую горную породу. Наблюдается закономерное, зависящее от типа почвообразования изменение гранулометрического, минералогического, химического состава, физических, химических и биологических свойств почвенного тела от поверхности почвы вглубь до незатронутой почвообразованием материнской породы. Это изменение может быть постепенным, что отражается плавным ходом соответствующих кривых на графиках распределения, характеризующих те или иные параметры почвы, например содержание гумуса, илистых частиц, полуторных оксидов. С другой стороны, кривые могут иметь ряд минимумов и максимумов, что отражает горизонты выноса и аккумуляции тех или иных веществ, резкие различия в составе и свойствах горизонтов профиля.

Мощностью почвы называется ее вертикальная протяженность, т.е. толщина от поверхности вглубь до горной породы, неизмененной почвообразовательным процессом. Вертикальную протяженность почвы называют профилем почвы. Мощность профиля различных почв изменяется в очень широких пределах. «Мощность почвы, это суммарная мощность всех входящих в ее толщу горизонтов А и В (при очень широком понимании горизонта В, включая карбонатно-аккумулятивные, солевые, гипсовые, железистые (плинтитовые) горизонты, но исключая их, если между ними и почвой есть прослойка подпочвы, в случае чего они будут погребенными горизонтами древних почв и должы относиться уже к породе) вплоть до подпочвы» (по определению В.Г. Розанова, 1983). Примитивные и маломощные почвы имеют толщину профиля 1—40 см. Для большинства почв бореального пояса типична мощность 50—150 см. При активном почвообразовании в теплых и влажных условиях мощность может возрастать до 2—5 м.

Почвенный профиль

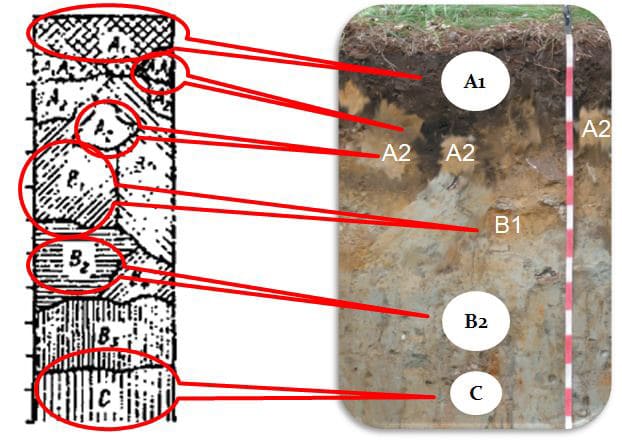

Почвенным профилем называется определенная вертикальная последовательность генетических горизонтов в пределах почвенного индивидуума, специфическая для каждого типа почвообразования.

Профиль почвы характеризует изменение ее свойств по вертикали, связанное с воздействием почвообразовательного процесса на материнскую горную породу. Наблюдается закономерное, зависящее от типа почвообразования изменение гранулометрического, минералогического, химического состава, физических, химических и биологических свойств почвенного тела от поверхности почвы вглубь до незатронутой почвообразованием материнской породы. Это изменение может быть постепенным, что отражается плавным ходом соответствующих кривых на графиках распределения, характеризующих те или иные параметры почвы, например содержание гумуса, илистых частиц, полуторных оксидов. С другой стороны, кривые могут иметь ряд минимумов и максимумов, что отражает горизонты выноса и аккумуляции тех или иных веществ, резкие различия в составе и свойствах горизонтов профиля.

Главные факторы образования почвенного профиля, т.е. дифференциации исходной почвообразующей породы на генетические горизонты,—это, во-первых, вертикальные потоки вещества и энергии (нисходящие или восходящие в зависимости от типа почвообразования и его годовой, сезонной или многолетней цикличности) и, во-вторых, вертикальное распределение живого вещества (корневые системы растений, микроорганизмы, почвообитающие животные).

Строение почвенного профиля, т. е. характер и последовательность составляющих его генетических горизонтов, специфично для каждого типа почвы и служит его основной диагностической характеристикой. При этом имеется в виду, что все горизонты в профиле взаимно связаны и обусловлены. В разных типах почв отдельные горизонты могут иметь близкие признаки и свойства и быть аналогичными или однотипными в генетическом плане, как, например, гумусовый или глеевый горизонты в разных почвах. Тем не менее, для каждой конкретной почвы всегда имеется комплекс взаимосвязанных горизонтов, составляющих ее характерный профиль, а не их простая сумма.

Генетическая целостность, единство почвенного профиля—основное свойство почвенного тела, почвы как таковой, формирующейся в процессе почвообразования из исходной материнской породы, как единое целое, и развивающейся во времени в единстве составляющих ее генетических горизонтов.

Типы строения почвенного профиля

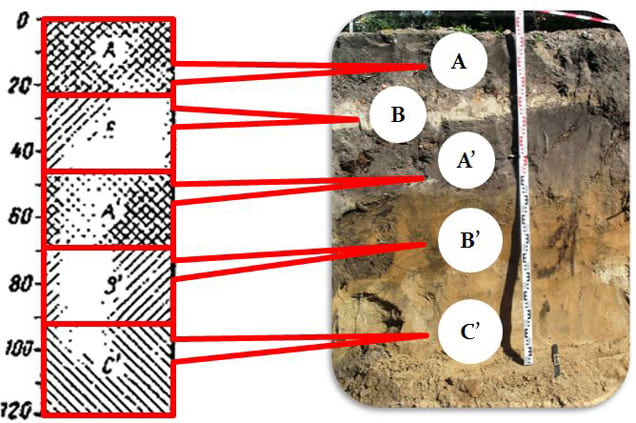

В соответствии с характером соотношения различных горизонтов можно выделить несколько типов строения почвенного профиля, которые связаны с определенными типами почвообразования, возрастом почв и их нарушенностью природными или техногенными педотурбациями.

Простое строение профиля включает в себя следующие пять типов:

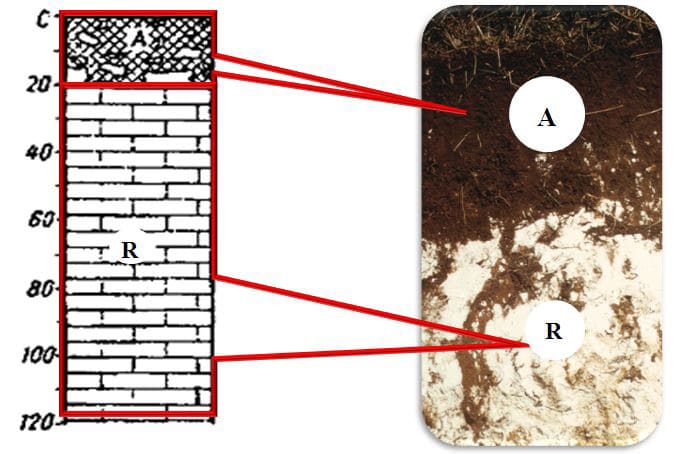

1) Примитивный профиль с маломощным горизонтом А либо АС, лежащим непосредственно на материнской породе;

2) Неполноразвитый профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов, характерных для данного типа почвы, но укороченных, с малой мощностью каждого горизонта;

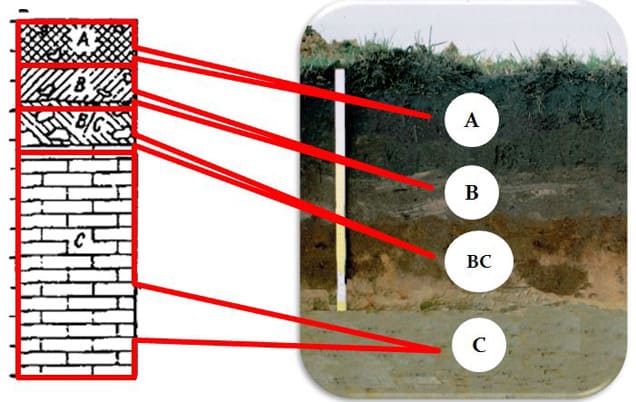

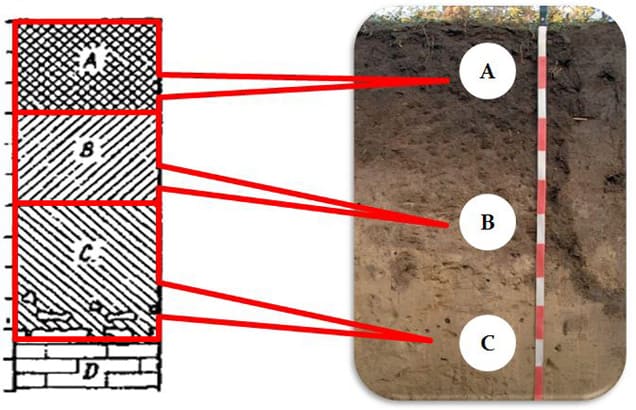

3) Нормальный профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов, характерных для данного типа почвы, с мощностью, типичной для неэродированных почв плакоров;

4) Слабодифференцированный профиль, в котором генетические горизонты выделяются с трудом и очень постепенно сменяют друг друга;

5) Эродированный профиль, в котором часть верхних горизонтов уничтожена эрозией.

Сложное строение почвенного профиля также характеризуется пятью типами:

1) Реликтовый профиль, в котором присутствуют погребенные горизонты или погребенные профили палеопочв; с другой стороны, в профиле могут присутствовать не погребенные, а реликтовые горизонты, являющиеся следами древнего почвообразования, идущего сейчас по иному типу;

2) Многочленный профиль формируется в случае литологических смен в пределах почвенной толщи;

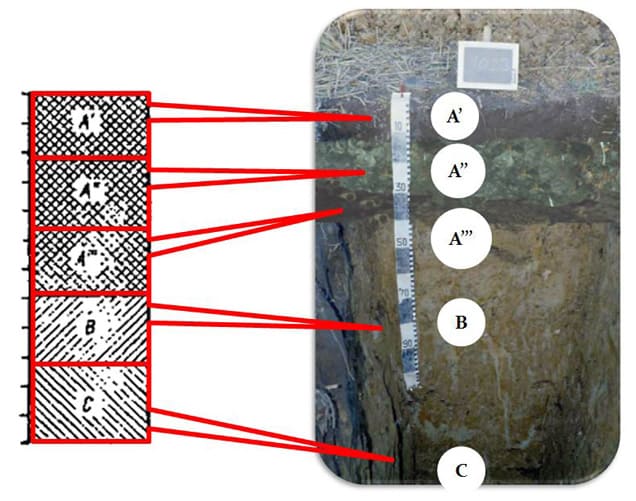

3)Полициклический профиль образуется в условиях периодического отложения почвообразующего материала (речной аллювий, вулканический пепел, эоловый нанос);

4) Нарушенный (перевернутый) профиль с искусственно (деятельностью человека) или природно (например, при ветровалах в лесу) перемещенными на поверхность нижележащими горизонтами;

5) Мозаичный профиль, в котором генетические горизонты, сменяя друг друга пятнами на небольшом протяжении, образуют не последовательную по глубине серию горизонтальных слоев, а прихотливую мозаику.

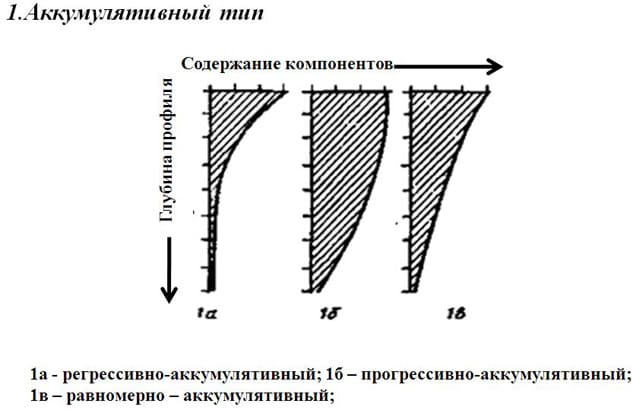

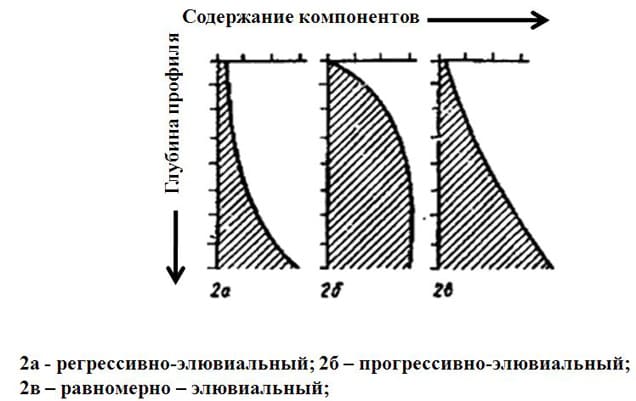

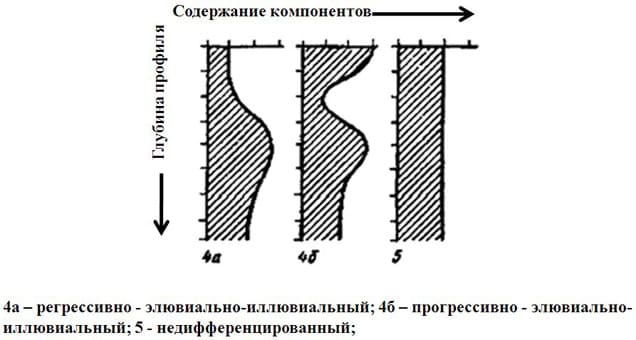

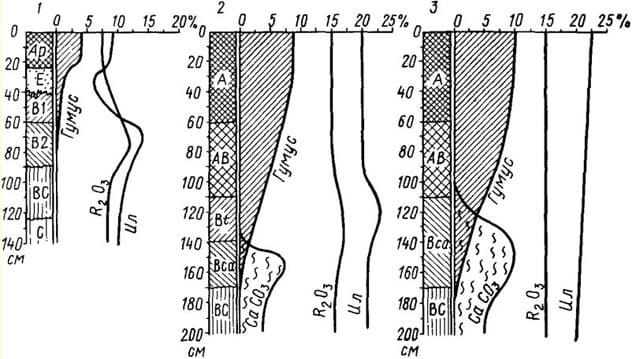

Систематика типов строения почвенного профиля может быть построена и по иному принципу, т. е. не на основе соотношения тех или иных генетических почвенных горизонтов, как приведенная выше, а на основе анализа распределения вещественного состава почвы по ее вертикальному профилю. При этом может рассматриваться какое-то одно вещество или одна группа веществ (например гумус, известь, гипс, водорастворимые соли, глинистые минералы, полуторные оксиды), либо совокупность педохимически сопряженных веществ. Это распределение также определенным образом отражается и в морфологии почвы, например, в окраске почвы или ее плотности, в характере и распределении новообразований. В указанном отношении почвенные профили могут быть разделены на следующие типы:

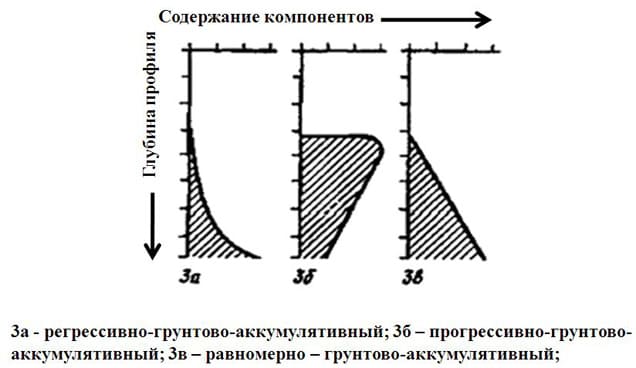

1) Аккумулятивный профиль с максимумом накопления тех или иных веществ с поверхности при их постепенном падении с глубиной, причем кривая распределения вещества, например гумуса, может иметь регрессивно-аккумулятивный (вогнутая), прогрессивно-аккумулятивный (выпуклая) или равномерно-аккумулятивный характер;

2) Элювиальный профиль с минимумом вещества на поверхности при постепенном увеличении его содержания с глубиной, причем опять-таки кривая распределения вещества, например, карбоната кальция, может иметь регрессивно-элювиальный (вогнутая), прогрессивно-элювиальный (выпуклая) или равномерно-элювиальный характер;

3) Грунтово-аккумулятивный профиль, характеризующий накопление веществ из грунтовых вод в нижней и средней части профиля;

4) Элювиально-иллювиальный профиль с минимумом вещества в верхней части и максимумом в средней или нижней;

5) Недифференцированный профиль с равномерным содержанием вещества по всей почвенной толще.

Академик Б.Б. Полынов делил все морфологические признаки почвы на три группы:

- свойственные отдельным горизонтам и определяющие их;

- рассеянные по всему почвенному профилю;

- свойственные только части профиля, границы которой не совпадают с основными генетическими горизонтами.

Все эти признаки далее могут быть объединены в две другие группы—горизонтные (например, окраска) и внегоризонтыые (например, трещиноватость). Связано это, по мнению Б.Б. Полынова, с тем, что почвообразование складывается из нескольких более или менее независимых частных процессов, каждый из которых дает свой собственный профиль распределения веществ в почве по ее глубине. Горизонты, сформированные одними процессами, могут не совпадать с другими горизонтами, сформированными иными процессами, например гумусово-аккумулятивные и карбонатно-аккумулятивные горизонты. Это приводит к тому, что в одной и той же почве обычно сочетаются разные профили распределения для разных групп веществ. Например, в дерново-подзолистой почве имеет место сочетание аккумулятивного (регрессивно-аккумулятивного, резко убывающего) профиля гумуса, элювиально-иллювиального профиля глинистых минералов и полуторных оксидов, элювиального профиля щелочных и щелочно-земельных металлов.

Сочетания указанных Сочетания указанных типов строения профиля и типов распределения веществ в профиле дают немногочисленные, но весьма характеристические для тех или иных проявлений почвообразования генетические формы почвенных профилей (интегральные названия профилей), среди которых выделяются следующие:

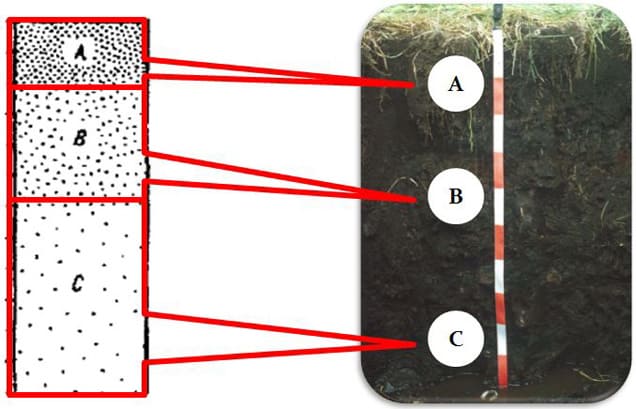

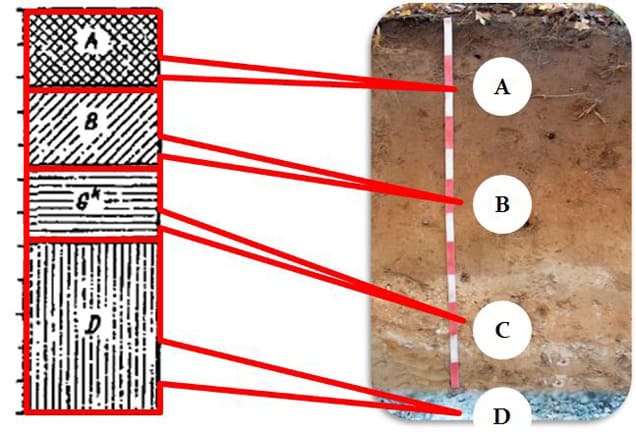

- Недифференцированный (примитивный) профиль, характеризующий первые стадии почвообразования либо почвы на песках. В профиле выделяются лишь горизонты А и С (либо он может иметь задатки иных горизонтов, с трудом выделяемые в толще материнской породы.

- Изогумусовый профиль, имеющий сильно выраженную с поверхности аккумуляцию гумуса при постепенном падении его содержания с глубиной и возможную дифференциацию по водорастворимым солям, гипсу, карбонатам, но не имеющий дифференциации по более стабильным компонентам (глинистые минералы, O3, SiO2, первичные минералы, первичные минералы); гумусовый горизонт отличается большой мощностью.

- Метаморфический профиль слабо или сильно дифференцирован по глине и характеризуется процессом оглинивания во всем профиле или во всем профиле или в какой-то его части без элювиально-иллювиального перераспределения веществ, особенно глинистого материала.

- Элювиально-иллювиально-дифференцированный (текстурно-дифференцированный) профиль—профиль почв с четко выраженными элювиальными и соответствующими им иллювиальными горизонтами.

- Гидрогенно-дифференцированный профиль, сформировавшийся под влиянием гидрогенной аккумуляции каких-либо веществ в условиях древнего или современного гидроморфизма, и характеризующийся их аккумуляцией в определенной части. Обычно это аккумуляция солей, гипса, карбоната кальция, гидроксидов железа, SiO.

- Криогенно-дифференцированный профиль, фактором специфической дифференциации и педотурбаций в котором служит присутствующая на некоторой глубине многолетняя льдистая мерзлота.

- Антропогенно-дифференцированный (искусственный) профиль создается человеком, например при плантажной вспашке, рекультивации нарушенных земель, трансплантации почв на каменистых склонах, кольматировании понижений рельефа и их последующем дренировании.

Источник