Как окультурить дерново подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы. Этот термин знаком многим садоводам, особенно тем, чьи участки находятся в Нечерноземной зоне. О том, как их окультурить, и пойдет речь.

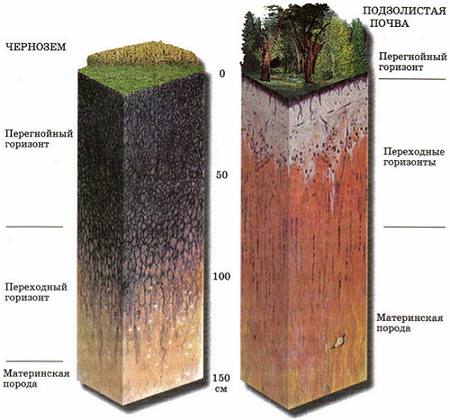

В естественном состоянии дерново-подзолистые почвы имеют плодородный серого цвета гумусовый горизонт, мощностью всего 10—20 см, под которым залегает белесый малоплодородный подзолистый. Агрономические свойства их неудовлетворительные. Содержание гумуса (перегноя) низкое — 1—2 %. Структура комковатая, поэтому почва легко распыляется. Реакция среды кислая. Чтобы получить хорошие урожаи овощных, плодовых и ягодных культур, эти почвы необходимо окультуривать, то есть повышать плодородие их специальными приемами.

По механическому составу дерново-подзолистые почвы можно разделить на три группы:

первая — песчаные и супесчаные,

вторая — легко и среднесуглинистые и

третья — тяжелосуглинистые и глинистые.

Лучшие из них для большинства культур легко- и среднесуглинистые. Они обладают оптимальными условиями увлажнения. На тяжелосуглинистых и глинистых растения страдают от избытка влаги, а на песчаных и супесчаных — от ее недостатка. Приемы окультуривания почв разного механического состава имеют определенные особенности.

Основной прием для всех дерново-подзолистых почв — внесение органических удобрений: навоза, торфонавозных, торфофекальных или бытовых компостов. Оптимальная годовая доза навоза на легко- и среднесуглинистых почвах — 3 кг/м2. В почву при этом поступает 15 г азота, 7,5 г фосфора и 18 г калия. На легких и тяжелых по механическому составу почвах нормы навоза увеличивают до 4—6 кг/м2, особенно в первые годы освоения.

Навоз можно заменить компостом.

Органические удобрения улучшают водные свойства песчаных почв, а глинистые и тяжелосуглинистые разрыхляют и аэрируют, то есть насыщают воздухом.

При отсутствии или недостатке органики для окультуривания почв в садах сеют многолетние травы. Их периодически (один раз в 10 дней) косят и скошенную траву оставляют на месте. Разложившись, она служит удобрением. Окультуривающее воздействие на почву оказывают живые и отмирающие корни трав. Для залужения лучше использовать различные виды клевера в смеси со злаками. Клевер, как и другие бобовые культуры, обогащает почву важнейшим элементом питания — азотом. Раз в три-четыре года травы рекомендуется перекапывать на глубину 7—8 см. После перекопки в почве остается такое количество органических веществ и азота, которое равноценно внесению 3—4 кг/м2 навоза.

Очень эффективно зеленое удобрение, особенно на легких песчаных и супесчаных почвах. Для него подходят однолетние бобовые травы: люпин, горох, вика, сераделла, чина, фацелия. Норма высева 10-20 г/м2 (фацелии — 1,5 г/м2), глубина заделки семян 2 — 3 см. Высевать травы можно после уборки ранних овощей, картофеля, а поздно осенью закапывать. Зеленое удобрение обогащает почву органическим веществом, образуя перегной, улучшающий почвенную структуру. Легкие почвы приобретают связность, а глинистые становятся более рыхлыми.

Важнейший прием окультуривания дерново-подзолистых почв — известкование, цель которого — понизить кислотность. При этом улучшаются структура почвы и условия для развития полезных микробиологических процессов, повышается эффективность органических и минеральных удобрений.

Растения по-разному реагируют на кислотность почвы. Так, картофель, люпин, сераделла легко переносят повышенную кислотность и не требуют известкования. Томаты, морковь, тыква, редька, репа, ягодные культуры хорошо растут при умеренной кислотности и на известкование отзываются слабо. Подсолнечник, горох, вика, злаковые многолетние травы, огурцы, яблоня, слива, вишня предпочитают слабокислую и нейтральную реакцию среды и хорошо отзываются на известкование. Свекла, капуста, клевер, горчица, смородина требуют обязательного известкования.

Кислотность почв измеряется величиной рН и определяется с помощью анализов. В ряде мест их проводят лаборатории агрохимслужбы по коллективным заявкам садоводческих товариществ. При известной величине рН доза извести зависит также и от механического состава почв (см. таблицу).

При одинаковой кислотности на тяжелых по механическому составу почвах требуется более высокая доза извести.

Приближенно рН можно определить с помощью лакмусовой индикаторной бумаги в домашних условиях. Для этого в чистый стеклянный стакан помещают 30—40 г почвы из пахотного слоя, приливают 100 мл дистиллированной воды, тщательно взбалтывают в течение 3—5 мин и смачивают в суспензии индикаторную бумажку. Если она окрашивается в красный цвет, ваша почва имеет кислую реакцию среды, если цвет не изменяется, реакция среды нейтральная. По шкале интенсивности покраснения, имеющейся на коробочках или пакетах индикаторной бумаги, можно определить значение рН более точно. Из полученной величины вычитают единицу и по приведенной выше таблице определяют дозу извести. Наконец, примерную потребность почв в известковании можно определить по видам сорной растительности и по морфологическим (внешним) признакам почвы. Так, на кислых почвах хорошо растут щавелек, полевица, белоус, щучка, хвощ полевой.

Если почвы участка освоены недавно, имеют светлую окраску пахотного слоя (серо-бурую, светло-серую) и белесый подпахотный слой, напоминающий цвет древесной золы, то такие почвы кислые и нуждаются в известковании. Почвы с темноокрашенным пахотным слоем (хорошо окультуренные), в которые свыше 10 лет ежегодно вносили органические удобрения, известковать не нужно. Полную дозу извести на суглинистых и глинистых почвах вносят один раз в 7—10 лет, на песчаных и супесчаных — в 5—6 лет.

Вносят известь под перекопку, тщательно перемешивая ее с землей. Предварительно известь следует растолочь и просеять через сетку с отверстиями диаметром 0,5 см. Если извести мало, ее можно вносить в лунки под капусту и брюкву при высадке рассады, с семенами корнеплодов, поверхностно по травам в год посева из расчета 50—100 г/м2.

Для известкования подходят различные удобрения, содержащие кальций и магний: молотый известняк (известковая мука), молотый доломит (кроме кальция, содержит магний), известь негашеная и гашеная (пушонка), известковый туф (ключевая известь), озерная известь (гажа), мергель (содержит кальций и магний), дефекат (отход сахарного производства), сланцевая и древесная зола.

Древесная зола, а также зола от сжигания мусора наряду с кальцием содержит много калия и ряд микроэлементов. При внесении золы в дозе до 1 кг/м2 калийные удобрения применять не рекомендуется. Наконец, многие садоводы-любители для известкования успешно используют яичную скорлупу. Перед внесением ее нужно мелко растолочь.

Трудоемкий, но эффективный прием окультуривания песчаных и супесчаных почв — глинование, а глинистых и тяжелосуглинистых — пескование. Внесение глины или суглинка (лучше речного и озерного ила) в дозе 3 —10 кг/м2 улучшает структуру песчаных почв, обеспечивает растения влагой и элементами питания. Песок (10—20 кг/м2) на тяжелых избыточно увлажненных оглеенных почвах разрыхляет пахотный слой. В случае сильного оглеения с поверхности, когда заметны сизые и ржавые пятна или сплошной сизый горизонт с ржавыми пятнами по ходам корней и трещинам, необходимо проводить осушение открытыми канавами или закрытым дренажем.

Очень осторожно следует относиться к применению минеральных удобрений. Повышенные дозы их ухудшают качество продукции.

Нормы минеральных удобрений зависят от вида растений и степени окультуренности почвы. На только что освоенных участках и на почвах без внесения органики нормы азотных, фосфорных и калийных удобрений составляют 5 — 10 г/м2 действующего вещества каждого элемента. На окультуренных дерново-подзолистых почвах, а также на почвах легкого механического состава их снижают до 3—5 г.

Н. Ганжара, кандидат

сельскохозяйственных наук ТСХА

Источник

Подзолистые почвы: их виды и методы окультуривания

Подзолистые почвы бедны гумусом, они кислые и малоплодородные. Но даже на такой земле при желании можно вырастить богатый урожай, если на протяжении нескольких лет их удобрять минеральными и органическими удобрениями, известковать, добавлять в них компост, перегной и торф.

Содержание

1 Где находятся подзолистые почвы: характеристика, природная зона и использование

В России влажно-луговые, заболоченные и болотно-подзолистые почвы, имеющие небольшое содержание гумуса, располагаются преимущественно в северной части страны, где преобладает умеренно теплый и влажный климат, и зона лесов занимает обширные пространства. Подзолистыми их называют из-за наличия под их верхним дерновым слоем белесого слоя с кварцевой пылью, напоминающим цвет золы. Полезные вещества и минералы в нем разрушены, поскольку из-за его непрочной структуры частицы почвы легко вымываются под воздействием осадков.

Рекомендуем ознакомиться

- Аир болотный применение

- Дерново подзолистые почвы

- Тундрово-глеевые почвы – чем награждены северные регионы?

Отличительной их чертой является кислая реакция, которая является губительной для многих культурных растений. Поэтому будущее плодородие подзолистых почв напрямую зависит от удаления из них лишней кислотности. Для этого в верхний слой земли вносится известь и зола, которые содержат в себе кальций, фосфор, калий и микроэлементы. После известкования в кислый слой земли нужно начинать вносить органические и минеральные удобрения. При удобрении и прикапывании нижнего плотного иллювиального горизонта корнеобитаемый слой со временем тоже будет углубляться и становиться насыщеннее полезными веществами.

Узнать профиль подзолистых почв на вашем участке можно в местном управлении сельского хозяйства. Там же вам подскажут нормы известкования для снижения их кислотности.

2 Особенности и свойства подзолистых почв: какие растения не переносят кислотность?

В России почвы подзолистого типа, имеющие повышенную кислотность, занимают более 60 миллионов гектаров земли, и почти 50 миллионов гектаров приходятся на пашню. Каждая сельскохозяйственная культура имеет свою определенную реакцию среды, благоприятную для ее правильного роста и развития. Есть растения, которые не могут развиваться в кислой среде, и для этого место их посадки подвергают известкованию.

- Абсолютно не переносят кислой среды: свекла, капуста, конопля и люцерна.

- Очень чувствительны к кислотности почвы: кукуруза, ячмень, пшеница, подсолнечник, большинство бобовых (люпины и сераделлы исключение), салат, лук и огурцы.

- Менее чувствительны к кислотной среде: гречиха, овес, просо, рожь, тимофеевка, морковь, редис и томаты.

- Картофель и лен нуждаются в известковании только на сильно- и среднекислотной почве.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для большинства сельскохозяйственных культур необходимо известкование, поскольку излишняя кислотность почвы ухудшает их рост и правильное развитие корневой системы, вследствие чего они плохо усваивают питательные вещества и внесенные удобрения. Кислотная реакция нарушает в растениях синтез белков и подавляет процесс обращения моносахаридов в сложные органические соединения, и особенно это опасно в первый период их роста после прорастания саженцев.

3 Окультуривание подзолистых почв

Для окультуривания подзолистых почв производится целый комплекс агротехнических мероприятий, и начинается он с внесения удобрений. Но для лучшего результата применение удобрений нужно сочетать с процессом известкования, углубления обрабатываемого верхнего посадочного слоя земли и посевом многолетних трав, таких как люцерна и клевер. Также полезно одновременно с ними высаживать злаковые растения – тимофеевку и костер безостый, которые имеют сложную корневую систему, которая после переработки даст богатый витаминами и питательными элементами перегной.

Эти культуры помогут улучшить состав подзолистой почвы и станут хорошим основанием для высадки на их месте капусты, томатов и огурцов. Окультуривание кислых почв нужно начинать с известкования и внесения органических удобрений: торфа, навоза и других подобных им компостов. Эти удобрения дадут земле не только питательные вещества, но и рыхлящие составляющие, благодаря которым повысится ее водо- и воздухопроницаемость, а следовательно микробиологические процессы, помогающие образованию гумуса, тоже возрастут значительно.

Минеральные удобрения следует вносить особенно осторожно, учитывая особенности и свойства почвы. Обильные осадки весной могут вымывать азотные удобрения из ее корнеобитаемого слоя, поэтому вносить их следует в форме нитратов. А сульфат аммония, повышающий кислотность, вообще следует добавлять в очень ограниченном количестве.

Источник

7 мер по улучшению подзолистых почв и урожайности, оценка плодородия

Плодородие почв определяет, насколько хорошо в них будут развиваться и плодоносить растения. Для улучшения характеристики существует несколько способов. Рассмотрим совокупность мер по улучшению подзолистых почв: внесение удобрений, известкование, мелиорацию, выращивание сидератов, соблюдение севооборота, создание биогумуса и улучшение с помощью смешанных посадок. А также ошибки, которые не следует совершать.

Оценка плодородия

Подзолистые почвы содержат 3-7 % гумуса, толщина гумусного слоя – до 10 см, их общее плодородие, в целом, невысокое. В составе преобладают фульвокислоты, содержится невысокий процент основных питательных веществ и микроэлементов. По кислотности верхние слои почв этого типа относится к кислым и сильнокислым (pH 4,0-5,5).

Почвы дерново-подзолистые пропускают воду недостаточно хорошо, могут заплывать. По механическому составу эти грунты преимущественно песчаные и супесчаные, реже суглинистые. Окультуренные дерново-подзолистые грунты имеют мелкокомковатую либо зернисто-комковатую структуру.

Как улучшить подзолистые почвы

Чтобы улучшить плодородие таких почв, необходимо применять разные агротехнические приемы. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Удобрения

Внесение минеральных и органических удобрений – один из основных методов увеличения плодородия почв. Из органики в них вносят навоз, смесь навоза и торфа, компост или перегной. На легких и средних суглинках следует вносить по 3 кг органики на кв. м. В грунт на каждый метр поступает при этом 15 г азота, 7,5 г фосфора и 18 г калия. На глинах вносят по 4-6 кг органики на кв. м. Органика улучшает водные свойства супесей, глины и суглинки, аэрирует и разрыхляет, это помогает стать им более насыщенными воздухом.

Известкование

Снижение кислотности подзолистых почв проводят внесением извести. Вещество не только нормализует кислотность, но и улучшает структуру, аэрацию, уровень тепло- и водопоглощения, условия, в которых развиваются почвенные микроорганизмы. Доза извести зависит от механического состава грунта и кислотности (в г на кв. м.):

- песчаные и супесчаные – 100-300;

- легкие и средние суглинки – 250-550;

- тяжелые суглинки и глины – 400-700.

Известь нужно не просто разбросать по земле, но необходимо перекопать ее с почвой. Кроме самой извести, для известкования можно брать молотый доломит, известковый туф, древесную или сланцевую золу, удобрения с кальцием и магнием. После известкования обязательно необходимо внести удобрения.

Мелиорация

Так как в дерново-подзолистых почвах скапливается влага, они бывают мокрыми и затопляемыми. Осушение поможет отвести лишнюю влагу и сделать почвы более пригодными к выращиванию растений.

Осушение проводят такими методами: устройством системы дренажа, которая постоянно отводит воду, строительством колодца или декоративного водоема, подъемом грунта и выравниванием участка.

Сидераты

Зеленое удобрение можно использовать и на дерново-подзолистых почвах. На участках можно высевать бобовые и зерновые сидераты, фацелию. На 1 кв. м. нужно расходовать 10-20 г семян, то есть 1-2 кг на сотку. Травы высевают после сбора продукции ранних овощей, осенью скашивают и закапывают.

Сидераты отлично обогащают грунт органикой, которая образуется после перегнивания, происходит улучшение почвенной структуры. Песчаный грунт становится более связным, а глинистый – рыхлым. После перекопки сидератной массы в почву вносится такой объем органики, который сравним с внесением 3-4 кг навоза на каждый кв. м.

Севооборот

На ухоженных и окультуренных почвах этого типа можно сажать все овощные и огородные культуры, если было проведено снижение кислотности. В противном случае можно высаживать только виды, хорошо растущие в кислой почве. Особенно чувствительны к кислотности бобовые, зерновые, огурцы, зелень и лук, корнеплоды, томаты.

Вермикультивирование и биогумус

Повышают плодородие почв и дождевые черви, производящие биогумус. Разводят червей в ящиках, переработанную ими массу подсыпают на грядки. Удобрение ускоряет прорастание семян, рост и развитие растений убыстряются, сокращается период вегетации, урожай можно собрать быстрее на 2-3 недели. Растения становятся крепче, у них усиливается иммунитет, они лучше переносят плохую погоду, противостоят инфекциям. Повышается урожайность, продукция становится лучше по качеству.

Смешанные посадки

Суть метода состоит в том, что рядом с растениями основной культуры на грядках высаживают сопутствующую культуру, соседство с которой приводит к улучшению состояния культур, уменьшению заболеваемости, улучшению вкуса собранных плодов.

К основным культурам подсаживают лекарственные и пряные травы, их сеют в междурядьях вдоль дорожек. В период цветения они привлекают пчел, которые опыляют растения, отчего значительно увеличивается образование завязей.

Ошибки новичка

Распространенными ошибками являются: не проведение известкования, неправильное определение степени кислотности или дозы извести, не внесение каждый год органических и минеральных удобрений, без которых растения на дерново-подзолистых почвах не дают хорошего урожая.

Следующая ошибка – при перекопке некоторые огородники слишком глубоко вскапывают землю, поднимая подзолистый слой и смешивая его с гумусным, в результате плодородность почвы падает. Поэтому при перекопке не следует слишком глубоко заглублять лопату в почву.

Допускают ошибку и при выборе культуры, которая будет расти в текущем году; нельзя выращивать на одном месте одну и ту же культуру несколько сезонов, это позволяет избежать распространения общих вредителей и заболеваний.

Почвы подзолистого типа не отличаются естественным плодородием, без окультуривания и постоянного ухода плодородными они не будут. Но для применения на огородных участках можно воспользоваться некоторыми приемами агротехники, позволяющими повысить плодородность грунта. Рекомендуется провести предложенные работы, так как комплексный эффект от агрометодов будет больше, чем от какого-нибудь одного способа.

Самими важными и необходимыми являются 2 метода – известкование и внесение удобрений. Основное и дополнительное подкармливание нужно проводить каждый год, не зависимо от того, выращивание какой культуры проводится. Также удобрения вносят, даже если участок остается под паром или на нем планируется выращивание сидератов. Неизрасходованные питательные вещества потом будут использованы будущей культурой.

Источник