Окраска почвы

Окраска почвы – наиболее доступный для визуального (не инструментального) наблюдения морфологический признак. Этот признак используют в почвоведении для присвоения названий почвам (чернозем, краснозем, желтозем, серозем и др.). Окраска почвы зависит от ее химического и минералогического состава, условий почвообразования и влажности.

Если в почве накапливается высокополимеризованный гуматный гумус, то почва будет иметь черную окраску; фульватный гумус даст темно-серую и серую окраску; сульфиды, гидроксиды железа и марганца, также могут давать черную окраску; соединения железа валентностью 3+ – красную, оранжевую и желтую, а соединения железа валентностью 2+ – сизую и голубоватую окраску; кремнезем, карбонат кальция, каолинит, гипс и легкорастворимые соли – белую и белесую окраски. Различные сочетания указанных групп веществ определяют большое разнообразие почвенных цветов и оттенков.

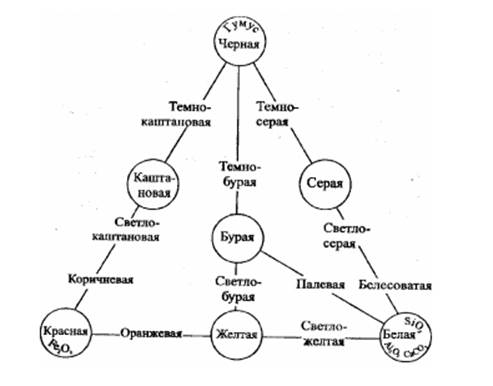

Почвы редко бывают окрашены в какой-либо один чистый цвет. Обычно окраска почв состоит из нескольких цветов, причем название преобладающего цвета ставят на последнее место, например, серо-бурая, белесовато-сизая, красновато-коричневая и т.д. Процесс определение цвета носит субъективный характер. Чтобы снизить вероятность ошибки в описании окраски почв, исследователи пытались унифицировать данный процесс. В России наиболее широкое применение получил треугольник цветов Захарова С.А. (рис. 5).

|  |

Рисунок 5. Треугольник цветов Захарова С.А.

Красящие компоненты почвы – это пленки красящих веществ, которые обволакивают зерна первичных минералов. Если растворить эти пленки (железистые, гумусовые), то почвенная масса осветляется и становится белесой.

При определении окраски почвы в полевых условиях необходимо учитывать влажность почвы и степень освещенности почвенного разреза. Влажная почва имеет более темную окраску, чем воздушно-сухая. В тени почва выглядит темнее, чем на солнце.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 2289 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Определить окраску почвенного образца.

Окраска (цвет) – один из важных морфологических признаков почвы. Она

зависит от состава почвообразующих пород и типа почвообразования,

отличается разнообразием. В почвах можно встретить все цвета и оттенки, от черного до белого, за исключением ярких зеленых и синих. Следует отметить, что и эти цвета иногда можно наблюдать в свежих разрезах болотных почв. По своей окраске многие почвенные типы получили названия

«черноземы», «красноземы», «сероземы» и т.д. Окраска верхнего горизонта почвы обусловлена преимущественно гумусовыми веществами. Интенсивность окраски, как правило, зависит от содержания почвенного перегноя.

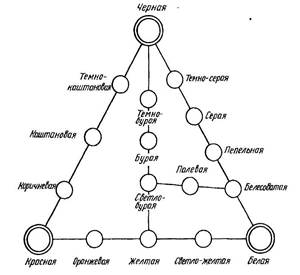

Красновато-ржавый цвет указывает на присутствие значительного количества различных форм оксида железа (III), образующего самостоятельные минералы или находящегося в своеобразном хемосорбированном состоянии на поверхности тонкодисперсных глинистых минералов. Сизые тона свидетельствуют о наличии оксида железа (II). Черные пятна и прослойки на красновато-буром фоне связаны с гидроксидами марганца. Белесая окраска обычно зависит от относительного накопления тонкозернистых кварцевых зерен, освобожденных от тонких глинистых пленок. Белый цвет обусловливается скоплением карбонатов и сульфатов. Для унифицирования определений цвета почвы С.А. Захаровым предложен треугольник цветов, в вершинах которого расположен белый, черный и красный цвет, а по сторонам и медианам нанесены названия возможных цветов, производных от смешивания трех основных.

Оборудование: образец почвы, дистиллированная вода (кипяченная вода), миска, белая бумага, треугольник цветов почвы С.А. Захарова.

Ход работы: смешать образец исследуемой почвы с дистиллированной

водой в соотношении 1:1. Затем сделать мазок полученной массы на чистом

белом листе бумаги. Высушенный отпечаток нужно сопоставить с цветными кружками треугольника С.А. Захарова. Определите по цвету кружка оттенок почвы.

Цвет почвы по треугольнику С.А. Захарова

Определить механический состав почвы.

Механическим составом почвы называют относительное (в процентах)

содержание в ней твердых частичек различного размера. Эти частички являются отдельными зернами минералов, обломками горных пород, продуктами взаимодействия органических и минеральных веществ – их называют механическими элементами.

Оборудование: образец почвы, линейка, пульверизатор с водой.

Ход работы:небольшой образец почвы растирают в порошок, удаляют

корешки, мелкие камешки, увлажняют почву до тестообразного состояния,

промешивают ножом, скатывают шнур толщиной 0,5 см и сворачивают в кольцо диаметром 3 см. Далее сравните полученное вами кольцо с таблицей

«Механический состав почвы».

Источник

Определение влажности, окраски почвы и почвообразующей породы

Введение

Морфология почв – раздел почвоведения, изучающий внешние признаки почв, т.е. внешнее проявление их вещественного состава, процессов, протекающих в них, характера их сложения и строения. Это даёт возможность по морфологическим признакам даже в полевых условиях получать важнейшую информацию о составе, свойствах и генезисе почв, что, в свою очередь, позволяет оперативно решать вопросы классификации и картографирования почв, их оценки и использования в народном хозяйстве.

Определение влажности, окраски почвы и почвообразующей породы

Влажность почвы характеризует содержание в ней воды и является важнейшим признаком, используемым не только в почвоведении, но и во многих смежных науках. При морфологическом анализе следует иметь в виду, что влажность почвы в значительной степени влияет на проявление других признаков. Так, влажная почва всегда кажется более тёмной, что может ввести в заблуждение относительно содержания в ней перегноя. От влажности почвы значительно зависит степень плотности, пластичности, прочность структуры и т.д. Правильная оценка влажности почвы позволяет установить степень обеспеченности растений водой, а также составить представление о водно-воздушном режиме почвы. Нужно только иметь в виду, что влажность почвы – величина, меняющаяся по сезонам и зависящая от погодных условий. Кроме того, она тесно связана с приёмами орошения.

В настоящее время выделяется следующая градация влажности почв:

- сухая – образец почвы, помещённый на ладонь, не холодит руку, после его сжатия в руке он рассыпается, влажность почвы близка к гигроскопичной (влажность в воздушно-сухом состоянии);

- свежая – образец почвы холодит руку, после его сжатия в руке комок почти не рассыпается, граница доступности влаги растениям;

- влажная – образец почвы холодит руку, после сжатия в руке хорошо держит форму, при раскатывании в шнур ломается;

- сырая – образец почвы легко формируется, из него можно легко скатать шарик и раскатать его в шнур, который при сгибании не ломается, не липнет к рукам, вода смачивает руку, но не сочится между пальцами;

- мокрая – из образца почвы сочится вода, липнет к рукам, блестит на солнце.

Степень влажности влияет на выраженность других морфологических признаков почвы, что необходимо учитывать при описании почвенного разреза. Например, влажная почва имеет более тёмный цвет, чем сухая. Кроме того, степень влажности оказывает влияние на сложение, структуру почвы и т.д.

Окраска почвы является очень важным информативным признаком, так как связана с содержанием и состоянием вещественного состава почвы. Поэтому оценку окраски нужно рассматривать не как самоцель, а как способ исследования органических и минеральных соединений, составляющих почву. На связь окраски со свойствами почв давно обратили внимание земледельцы. Поэтому народные названия почв отражают представления не только об окраске, но и о плодородии: слово «чернозём» означает не только чёрная, но и высокоплодородная земля, а название «подзол» ассоциируется не только со светлой, как зола, но и с бедной, малоурожайной землёй.

Опыт показывает, что при морфологическом анализе исследователи часто не в полной мере используют возможности этого признака. Причины этого: неправильное определение окраски из-за неясного представления законов её формирования, отсутствие чёткой схемы причинно-следственных связей между проявляющимися в почве цветами и определяющими их органическими и минеральными веществами.

В большинстве специальных работ по морфологии почв используется понятие «окраска», так как «цвет» – понятие более узкое, означающее лишь какую-то часть спектра. В почвах цвет в чистом виде встречается редко, здесь чаще наблюдается смешение, сочетание цветов, что соответствует более широкому понятию «окраска» (например, смешение чёрного и белого цветов образует серую окраску). Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо-бурая, белесовато-сизая, красновато-коричневая и т.д.), причём название преобладающего цвета ставится на последнем месте.

Окраска почвы в первую очередь зависит от химического и минералогического состава, а всё разнообразие окрасок создаётся несколькими основными цветами – чёрным, красным, белым, жёлтым, реже – голубым или синим. Их смешивание в той или иной пропорции даёт многообразную цветовую гамму оттенков и промежуточных тонов – бурого, коричневого, каштанового и др.

Чёрный цвет принимается за цвет условно, так как в спектре его нет. В большинстве случаев он связан с присутствием в почве гумусовых веществ. Существует общая закономерность – чем больше в почве гумуса, тем она темнее окрашена, тем выше уровень её плодородия. Например, при содержании в почве гумуса не менее 4–5% для неё характерны серый или тёмно-серый цвета, при содержании 8–10% и выше – окраска почти не меняется. Однако при этом большую роль играет качественный состав гумуса. Наиболее тёмная окраска у группы гуминовых кислот, а среди них – у фракции чёрных гуминовых кислот; наиболее светлая – у группы фульвокислот. Поэтому при близком содержании гумуса, но разном его качественном составе почвы заметно различаются окраской.

Красный цвет свидетельствует о присутствии в почве безводных или слабогидратированных свободных окислов железа (например, гематита или турьита). Лучше проявляется на хорошо дренированных почвах.

Белый цвет (как и чёрный, принят условно) связан с присутствием в почве первичных и вторичных минералов. В первую очередь это кварц, светлоокрашенные полевые шпаты и аморфная кремнекислота. Заметную роль играют также каолинит и гидроксид алюминия, а в почвах, формирующихся в условиях дефицита влаги, – карбонаты, гипс и легкорастворимые соли.

Жёлтый цвет отражает присутствие в почве гидратирован-ных окислов железа, в первую очередь лимонита. Соломенно-жёлтый цвет имеет сульфат железа – ярозит.

Синий и голубой цвета почва приобретает при избыточном увлажнении. В анаэробной среде оксид железа Fe(III) переходит в оксид железа Fe(II), соединения которого окрашивают почву или отдельные её горизонты в сизые, голубоватые или зеленоватые тона. Например, минерал вивианит [Fe3(PO4)2 · 8H2O], встречающийся в болотных почвах, придаёт их глеевым горизонтам зеленовато-голубой оттенок, хотя в целом сизая окраска для глеевых горизонтов наиболее типична.

Значительно реже могут встречаться розовый, зелёный и другие цвета.

Описанные соединения или некоторые из них, находясь в почве, проявляют свои цвета, а все вместе образуют окраску почвы. Если расчленить окраску на составляющие цвета, то на их основе можно с определённой долей вероятности установить, какие вещества входят в состав почвы. Определение цвета носит несколько субъективный характер. Чтобы избавиться от субъективизма в описании цвета почв, на протяжении всей истории почвоведения различные авторы пытались унифицировать почвенные цвета. В нашей стране наиболее широкое применение получил треугольник цветов С.А. Захарова (1931).

В вершинах этого треугольника – белый, черный и красный цвета, а по сторонам и медианам нанесены названия различных цветов, производных от смешения трех основных. За рубежом широко используются цветные таблицы Манселла, где каждый цвет характеризуется тоном (оттенком), интенсивностью (степенью осветлённости) и насыщенностью тона (чистотой спектрального цвета) и может быть обозначен буквенно-цифровыми индексами, удобными для создания базы данных с целью компьютерной обработки информации.

В почвах наиболее распространена бурая окраска. Она характерна для почв с высоким содержанием слюдистых и гидрослюдистых минералов и смеси гидратированных оксидов железа. Кроме того, она образуется при смешивании красного, чёрного, белого и жёлтого тонов в разных соотношениях.

В почвах часто встречается неоднородная пятнистая окраска, что имеет определённое диагностическое значение. В большинстве случаев она образуется при закономерном чередовании почвенных процессов, например окисления и восстановления, или при разной интенсивности проявления этих процессов как во времени, так и в объёме почвенной массы.

Определение почвенной окраски на глаз всегда в той или иной степени субъективно, зависит как от психофизиологических особенностей наблюдателя, так и от элементарного его умения правильно дать название окраске. Поэтому точная количественная (объективная) её оценка в лабораторных условиях может быть получена с использованием специального оборудования, например, фотометра – прибора, позволяющего определить степень отражения или поглощения световых волн разной длины от образца почвенной массы.

Заключение

Детальное исследование морфологических свойств почв даёт ключ к познанию многообразия почвенных характеристик, представляя собой важнейший этап изучения генезиса почв. Разработка критериев морфологической диагностики позволяет на основании морфологических описаний почв получать первичную информацию о строении и свойствах почвенных профилей, на базе которой разрабатываются различные аспекты классификации и систематики почв.

Список использованной литературы

- Алексеев В.П. Очерки экологии человека. — М., 2003. — 191с.

- Вронский В.А. Прикладная экология. — Ростов-на-Дону, 2006.

- В.И. Кормилицын, М.С. Цицкишвили, Ю.И. Яламов «Основы экологии» — М.:МПУ, 2007.

- А.Д. Потапов «Экология» — М.:ВШ, 2002.

- А.С. Степановских «Экология» — Курган: ГИПП «Зауралье», 2000.

Авторские права на материалы принадлежат Всероссийскому Экологическому порталу, за исключением тех, где указан автор или источник. При полном или частичном цитировании всех материалов активная гиперссылка на Всероссийский Экологический портал (ecoportal.su) обязательна.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов новостных и других материалов, публикуемых на сайте. Сайт, для обеспечения работоспособности, использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.

Все предложения по работе сайта отправляйте на электронный ящик, опубликованный в разделе контакты.

Источник