Замерзание и оттаивание почвы

Замерзание почвы – широко распространенное явление. Замерзание влаги в почве, как правило, происходит при температурах ниже 0 о С, поскольку она представляет собой не чистую воду, а раствор солей различных концентраций. Поэтому даже при низких температурах не вся влага находящаяся в почве, замерзает. Прочносвязанная влага и некоторая часть рыхлосвязанной влаги замерзнуть не могут вследствие влияния на них сорбционных сил. Остальная часть влаги вплоть до влаги соответствующей максимальной гигроскопичности замерзает в пределах до —10° С.

Глубина промерзания почвы зависит от многих причин. Наиболее важная из них — толщина снегового покрова. Чем она больше, тем меньше глубина промерзания почвы. Все, что влияет на толщину снегового покрова (мощность растительного покрова, микрорельеф и т. п.), влияет на глубину промерзания почвы. Она зависит от наличия торфа и его мощности, от влажности почвы. Чем больше мощность торфа и чем выше влажность почвы, тем меньше глубина промерзания.

Замерзание почвы начинается обычно с наступлением устойчивых отрицательных температур до образования снежного покрова. Иногда снежный покров устанавливается до наступления температур ниже 0 о С и промерзание почвы начинается уже под тонким снеговым покровом. В дальнейшем мощность промерзшего слоя постепенно нарастает, достигая наибольшей величины в конце января — в феврале.

В феврале или с начала марта, когда снеговой покров еще продолжает оставаться очень мощным или даже нарастает, глубина промерзания начинает уменьшаться вследствие оттаивания почвы снизу. Оттаивание почвы под снегом происходит за счет тепла, находящегося в нижних горизонтах почвы и передаваемого вследствие теплопроводности в верхние ее слои. Такая передача идет непрерывно, но в начале и середине зимы она не может компенсировать потерю тепла, излучаемого из-под тонкого снегового покрова и отдаваемого в сильно охлажденную атмосферу. В конце зимы, когда температуры воздуха становятся выше, а снеговой покров толще и, следовательно, потеря тепла уменьшается, тепло, идущее из нижних слоев почвы, с избытком компенсируя потерю его из верхних слоев, вызывает оттаивание почвы снизу.

По Н. А. Качинскому оттаивание может идти двумя путями.

1. Оттаивание, идущее снизу, заканчивается до того, как сойдет снег. Мерзлая прослойка исчезнет у самой поверхности почвы. Этот случай имеет место при мощном снеговом покрове и неглубоком промерзании почвы.

2. Снеговой покров сходит до того, как полностью оттает почва. Оттаивание почвы начинается также снизу, а затем идет одновременно сверху и снизу, и мерзлая прослойка в конце исчезает на той или иной глубине.

Для районов, где среднегодовая температура почвы близка к 0 о С и ниже, характерен третий вариант оттаивания почвы – только сверху, поскольку здесь в глубоких слоях почвы отсутствует запас тепла, который мог бы вызвать оттаивание почвы снизу.

Особое влияние на глубину снежного покрова оказывает лес. В лесу снежный покров всегда более мощный, чем на безлесных пространствах. Поэтому замерзание почвы под лесом либо не наблюдается совсем, либо бывает менее длительным и менее глубоким, причем почва успевает оттаять еще до начала таяния снега. Благодаря этому, а также более медленному таянию снега поглощение почвой талых вод в лесу идет значительно полнее, чем вне его.

Большое влияние а глубину промерзания почвы оказывает лесная подстилка. В опытах с удалением лесной подстилки, глубина промерзания почвы резко возрастала. Существенно влияет на глубину промерзания и состав древостоя. В густых еловых древостоях, где значительное количество снега задерживается на кронах деревьев, вследствие меньшей мощности снегового покрова и большей его плотности глубина промерзания бывает всегда больше.

Промерзание почвы имеет целый ряд неблагоприятных последствий, в частности: понижение водопроницаемости почв, а следовательно усиление поверхностного стока, снижение теплообеспеченности, вымерзание растений, задержка микробиологических и химических процессов, идущих в почве. В то же время можно отметить и положительные следствия этого процесса, в частности, благоприятное влияние на образование структуры в почве, миграция почвенных животных в нижние слои почвы под влиянием замерзания, способствующая разрыхлению почвы и улучшению ее водопроницаемости.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Как прогреть почву весной на грядке – тестируем 3 способа и смотрим результаты

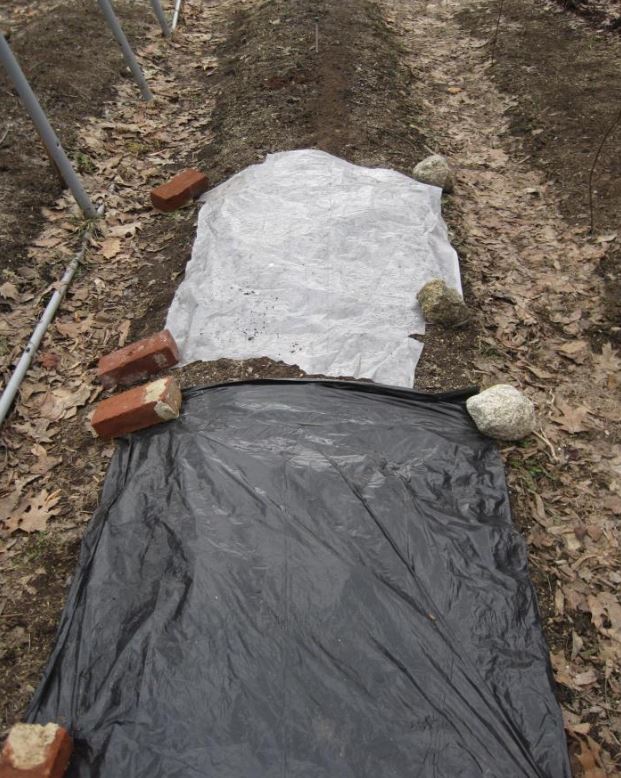

Утепление почвы для весенней посадки помогает ускорить таяние снега. Но все ли способы одинаково хороши? Давайте узнаем об этом подробнее

Овощеводство в регионах с коротким вегетационным периодом может быть превратиться в настоящую борьбу за каждый теплый денечек, когда надо как можно быстрее растопить снег и разморозить почву на участке для ранней посадки. Растениевод Робин Свистер поделилась результатами своих садовых экспериментов.

Тесты на ускорение таяния снега

— Сначала я разложила в огороде квадраты из черного пластика, прозрачного пластика, древесной золы и кофейной гущи и проверила, как быстро они растопили снег. – Рассказывает Робин.

— Прозрачный и черный пластик.

В те несколько солнечных и не по сезону теплых дней, которые у нас были в начале весны, мать-природа справилась с таянием снега лучше, чем любое из пластиковых покрытий, которые, казалось, напротив, защищали снежный покров. И я получила два снежных квадрата, образовавшихся под пластиковыми покрытиями.

Древесный пепел.

Как ни странно, древесная зола растопила снег максимально быстро.

Кофейная гуща. Кофейная гуща, как и пластик, изолировала снег от солнечных лучей. Если он и таял, то очень неспешно.

Тесты на согревание почвы

После того, как снег сошел сам по себе, я переместил два квадрата из пластика на одну из приподнятых грядок с замерзшей почвой, чтобы оценить их согревающий эффект.

На этот раз прозрачный пластик сработал лучше всего, разморозив землю на глубину до 15 см и нагрев почву от 2 градусов тепла до 13 за 4 дня!

Черный пластик нагрел землю только до 10 градусов Цельсия на ту же глубину.

За это время древесный пепел прогрел почву вглубь на 5 см и на 9 градусов по Цельсию.

Кофейная гуща прогрела почву на 3 см и на 5 градусов по Цельсию.

Мой «контрольный пластырь», представляющий собой участок без всякого покрытия, оттаял на солнце вглубь на 3 см и нагрелся до 7 градусов.

Оптимальный рецепт

Итак, судя по результатам опытов, для подготовки почвы к ранним посадка, сначала используйте древесную золу, чтобы растопить снег, а затем положите прозрачный пластик, чтобы нагреть почву.

Прозрачный пластик пропускает солнечный свет и ультрафиолетовые лучи и удерживает тепло, позволяя грунту быстро прогреваться.

Помните, что древесная зола добавит в грунт калий и повысит pH почвы.

В своем огороде мы всегда планируем посадки заранее осенью и тогда же устанавливаем преграду для снега на пути к будущим грядкам с ранними культурами.

Например, сетка с крупными ячейками для гороха действуют как заграждение против снега, поэтому здесь земля оттаивает и нагревается в первую очередь.

Несмотря на то, что на многих пакетиках с семенами пишут, что горох может быть посажен сразу после обработки почвы, температура грунта действительно имеет значение. При 10 градусах для появления всходов гороха требуется 2 недели, при 15 градусах всего 9 дней и при 20-25 градусах всего 5-6 дней. Отмечу, что речь идет именно о раннеспелом горохе. У ряда среднеспелых сортов при выращивании в слишком теплой почве задерживается переход к генеративному развитию, а некоторые позднеспелые сорта не способны к закладыванию репродуктивных органов до конца вегетации.

(Источник: www.almanac.com. Автор текста и фото: Робин Свистер).

А мы напоминаем, что для ранних посадок вам надо запастись жидким листовым удобрением Фолирус, чтобы растения вовремя получили весь комплекс необходимых питательных элементов! Ведь им предстоит, возможно, пережить возвратные заморозки и непредвиденные затяжные осадки. Крепкое и сильное растение перенесет подобные неприятности без особого ущерба и порадует вас самым первым витаминным блюдом!

Источник

Замерзание и оттаивание почвы

Содержащаяся в почве влага в зависимости от температуры почвы может находиться в жидком или твердом состоянии. Внешне это проявляется в замерзании и оттаивании почвы.

Почвенная влага всегда замерзает при температуре ниже 0°.

Исследования показали, что основная масса почвенного раствора при слабой его минерализации замерзает в диапазоне от —0,2° до —3°, после чего содержание не* замерзшей влаги постепенно уменьшается. При одной и той же температуре содержание незамерзшей влаги в оттаивающей почве меньше, чем в замерзающей, т. е. оттаивание запаздывает по отношению к подъему температуры.

При нагревании мерзлой почвы часть почвенной влаги начинает переходить в жидкое состояние задолго до достижения температуры, равной 0°-

Некоторое количество влаги не замерзает при любом понижении температуры. Несомненно, что не замерзает вся прочносвязанная влага и часть рыхлосвязанной влаги. Поэтому в сильно иссушенной почве, даже при значительном понижении температуры, лед не образуется.

Температура почвы регулируется величиной радиационного баланса. Температура ее поверхностных слоев определяется соотношением между количеством радиационной энергии, поглощаемым поверхностью почвы и пре- 52

вращающимся в тепловую энергию (за вычетом количества, расходуемого на испарение влаги и турбулентный обмен), и количеством тепла, уходящим вследствие теплопроводности почвы в ее глубокие слои. В северном полушарии приход тепла в почву, обусловленный солнечной радиацией, превышает его расход в течение марта—августа. Поэтому в эти месяцы почва нагревается. В течение Же сентября—февраля расход тепла преобладает над приходом, в силу чего почва охлаждается.

В области, лежащей к северу от 35°—38° с.

Глубина и скорость промерзания почвы в широкой степени зависит от ее влажности. С повышением влажности почвы ее теплопроводность, а следовательно, и скорость промерзания сначала увеличиваются, но при дальнейшем увеличении влажности, вследствие увеличения темплоемкости почвы, начинают уменьшаться. Сильное отепляющее действие на почву оказывают грунтовые воды, залегающие близко к дневной поверхности, благодаря высокой, по сравнению с твердой частью почвы, теплоемкости воды

Охлаждение распространяется в почвенной толще от поверхности почвы вглубь. Величина излучения, от которой и зависит скорость охлаждения, находится в тесной зависимости от состояния поверхности почвы. Более сильно излучает обнаженная поверхность почвы, медленнее — покрытая растительностью Но самым важным фактором, снижающим излучение зимой, является снег, который уменьшает отдачу тепла из почвы в атмосферу, так как содержит много воздуха и обладает в силу этого малой теплопроводностью. Поэтому снежный покров по мере нарастания его мощности замедляет охлаждение почвы и ее промерзание.

Соотношением между температурой воздуха и мощностью снегового покрова определяется глубина промерзания почвы и длительность сезонной мерзлоты на больших территориях. На Европейской части СССР мощность снегового покрова возрастает с юго-запада на северо-восток. Но в этом же направлении снижаются и

температуры воздуха зимой, что имеет большое значение. Если на крайнем северо-востоке длительность промерзания доходит до 210 дней, а глубина — до 1 ж, то в центре Европейской части Союза длительность снижается до 150 дней, а глубина— до 50—75 см. На юге и юго-западе устойчивое промерзание вообще отсутствует.

В течение зимы наибольшее охлаждение почвы* наблюдается в феврале, после чего температура повышается за счет притока тепла от нагревающегося воздуха и из более теплых слоев почвенно-грунтовой толщи, лежащих глубже.

Благодаря тому, что нагревание почвы может идти как сверху, так и снизу, существуют четыре типа оттаивания почвы. Первый тип связан с наличием мощного снежного покрова и неглубоким промерзанием почвы. В этом случае оттаивание почвы идет снизу за счет тепла, содержащегося в глубоких слоях почвенно-грунтовой толщи. Почва оттаивает раньше, чем сойдет снег, и мерзлая прослойка исчезает у самой поверхности почвы (рис. 9; залежь 1923/24 г. и лес 1924/25 г.).

Второй тип оттаивания наблюдается при тонком снежном покрове и глубоком промерзании. Оттаивание снизу имеет место и в этом случае, но оно не успевает закончиться до схода снега, после чего почва начинает оттаивать и сверху Мерзлая прослойка исчезает на некоторой глубине от поверхности (залежь 1924/25 г. и 1925/26 г.)

Третий тип характеризуется тем, что почва оттаивает только с поверхности. Этот тип распространен в областях, граничащих с зоной вечной мерзлоты. Промерзание почвы достигает наибольшей глубины в январе — марте. Оттаивание начинается в марте—апреле и заканчивается в мае или июне, причем мерзлая прослойка исчезает на максимальной глубине промерзания.

Четвертый тип оттаивания характерен для областей распространения вечной мерзлоты. Здесь оттаивание начинается тоже сверху и постепенно распространяется вглубь, но мерзлый слой не исчезает никогда. Осенью за- 54

Рис. 9. Снеговой покров. Замерзание и оттаивание почвы под залежью и лесом по Качинскому /—мерзлая почва, 2—снеговой покров

мерзание начинается сверху, но нередко сокращение мощности талого слоя наблюдается и снизу за счет распространения холода из вечно мерзлого слоя, если его температура значительно ниже нуля.

Замерзание оказывает большое влияние на режим влажности и другие элементы водного режима почвы.

Очень важный момент — влияние замерзания почвы на ее водопроницаемость. Заполнение почвенных пор льдом снижает водопроницаемость почвы. Степень этого снижения всецело зависит от влажности почвы. Если почва до замерзания была сухой, ее водопроницаемость меняется мало. Если же она была насыщена влагой, ее водопроницаемость снижается до нуля.

Поэтому в зоне подзолистых почв, где почва под зиму уходит сильно увлажненной (влажность нередко превышает наименьшую влагоемкость), она после промерзания теряет водопроницаемость полностью. В зоне лесостепи, где осеннее увлажнение может быть очень различным, почвы могут либо полностью терять свою водопроницаемость, либо, наоборот, после сухой осени полностью ее сохранять. В степной и более южных зонах почвы с осени, как правило, увлажняются слабо, в силу чего даже при глубоком промерзании сохраняют свою водопроницаемость. Однако и здесь после влажной осени водопроницаемость может снизиться до нуля.

На водопроницаемость мерзлой почвы влияет и режим ее оттаивания. Оценивая с этой точки зрения установленные выше четыре типа оттаивания, мы видим, что при оттаивании почвы по первому типу (полностью снизу) водопроницаемость почвы целиком восстанавливается к началу снеготаяния и количество талых вод, которое может поглотиться, ни в какой мере не зависит от промерзания.

При оттаивании по второму типу, когда мерзлая прослойка исчезает на той или иной глубине от поверхности, почва до конца снеготаяния остается мерзлой и ее водопроницаемость всецело определяется ее влажностью. Количество впитывающихся в почву талых вод в этом случае может варьировать в очень широких пределах — от О до 100%.

Именно в этих пределах, как мы видели выше, и варьирует коэффициент поверхностного стока в Подмосковье при средней его величине 51%.

Примерно такие же условия весенней инфильтрации создаются и при оттаивании почвы по третьему типу.

Наконец, при оттаивании почвы по четвертому типу — при наличии вечной мерзлоты — водопроницаемость почвы всецело определяется ее влажностью. В этом случае нередко образуется надмерзлотная верховодка, которая, в отличие от предыдущего случая, может исчезнуть только в результате испарения или десукции влаги из почвы растительным покровом.

С зимним замерзанием почвы сопряжено восходящее передвижение влаги из нижних’ горизонтов почвы в поверхностные. Это явление наблюдалось многими исследователями в разных зонах и имеет, несомненно, широкое распространение. Интенсивность такого зимнего передвижения влаги зависит главным образом от влажности почвы. Если эта влажность невелика — ниже величины наименьшей влагоемкости, то зимнее передвижение влаги бывает выражено слабо, и количество накапливающейся за счет этого процесса влаги измеряется величинами 10— 15 мм за зиму.

При вышкой влажности почвы, превышающей наименьшую влагоемкость, это явление бывает очень интенсивным, причем количество влаги, накопившейся в верхних -слоях почвы может достигать многих десяткой миллиметров, а влажность превосходит величину полевой влагоемкости вследствие образования в почве прослоек льда.

В связи с зависимостью рассматриваемого явления от влажности почвы его интенсивность уменьшается в пределах Европейской части СССР с северо-запада на юго- восток. Это определяется тем, что в этом направлении уменьшаются и осенние запасы влаги и интенсивность ее накопления в течение зимы. Зимнее восходящее передвижение почвенной влаги может совершаться в разном ее состоянии. В парообразном состоянии это движение осуществляется только в степной и более южных зонах при влажности значительно более низкой, чем наименьшая влагоемкость. Если же влажность выше величины влажности разрыва капиллярной связи и наименьшей влагоемкости, влага передвигается в жидком состоянии.

Что касается вопроса о природе сил, под влиянием которых происходит зимнее передвижение влаги, то в настоящее время наиболее распространена точка зрения, согласно которой основную роль передвижения играют сорбционные силы.

Источник

.018.jpg)