Подготовка почвы к посадкам плодовых деревьев

Перед посадкой плодовых деревьев следует тщательно подготовить почву. Цель — улучшение свойств почвы на глубине 50-60 см, проветривание ее, обогащение перегноем и другими удобрениями, а также регулирование ее реакции. В год посадки плодовых деревьев летом почву надо вскопать на глубину 50-60 см и одновременно внести в нее соответствующее количество химических удобрений.

Хорошо проводить посадку плодовых деревьев в почву, удобренную навозом. Для посадки деревьев рекомендуется готовить полосу шириной 1,0-1,5 м. Ямы для осенних посадок плодовых деревьев готовят не позднее, чем за месяц, а для весенних — выкапывают уже осенью. Чтобы после выкапывания не потерять центр ямы и посадить дерево точно в ряд, в середину ямы вбивают колышек, а по краям — два других. Ямы выкапывают на глубину 50-60 см и в диаметре 100-150 см. На плодородной почве эти ямы могут быть и меньших размеров. Дно ямы разрыхляют, особенно на тяжелых, плотных почвах.

Копая яму, верхние, более плодородные слои почвы отбрасывают на один край ямы, а нижние, менее плодородные, на другой. При разметке посадки деревьев друг от друга не следует забывать о том, как деревья будут выглядеть в период зрелости. Поэтому их не следует высаживать слишком близко. В густой посадке деревьям не хватает света, они будут слишком тянуться в высоту, мало цвести и плодоносить, чаще подвергаться болезням и нападению вредителей.

Для яблонь на мощном подвое и черешни рекомендуют расстояние 8-10 м, для груш на сеянцах и дичках 7-9 м, для орехоплодных 10-15 м, для сливы и вишни 6-8 м, для абрикосов 6-7 м, для персиков 4-5 м, для яблонь и груш на карликовом подвое 4-6 м, для крыжовника и смородины 2-3 м, для малины и ежевики 1-2 м, а для лесного ореха — 4 м. Деревья в стеновой посадке высаживают на расстоянии 3-4 м на ровных участках в направлении север — юг, на склонах в направлении горизонталей.

Если по всей площади сада в какой-либо определенной части его высаживают деревья одинакового облика, удобнее всего треугольное размещение, поскольку в данном случае эффективно используется вся площадь. Если в саду высаживать деревья различного облика, сорта и возраста (например, семечковые с вишней или деревья с кустарником), лучше размещать их в форме четырехугольника, квадрата или прямоугольника с перемежающейся посадкой кустарника и деревьев малых размеров.

Если плодовые деревья высаживают на участке, где были выкопаны старые плодовые деревья, желательно оставить грунт в покое не менее полугода, причем в течение этого времени почву перекапывают несколько раз, удаляя заодно все старые корни. Кроме того, на таком участке год надо выращивать овощи, чтобы обновить плодородие почвы, удобряя участок навозом и химическими удобрениями. Новые плодовые деревья не следует сажать на то же самое место, где росли старые деревья. Не рекомендуется также сажать на том же месте одинаковые виды плодовых деревьев.

Источник

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

- Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см

- Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см

- Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см

- Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см

- Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

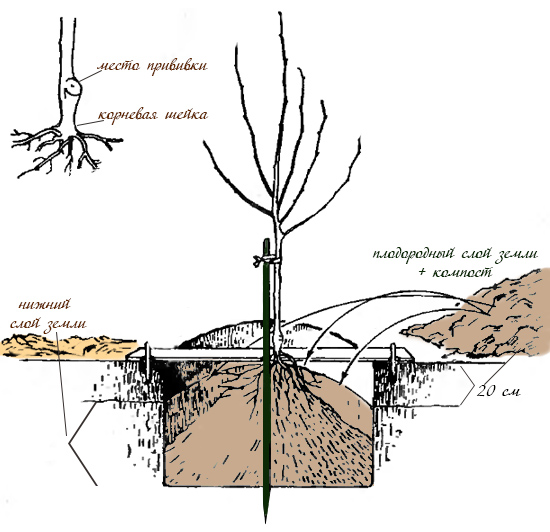

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

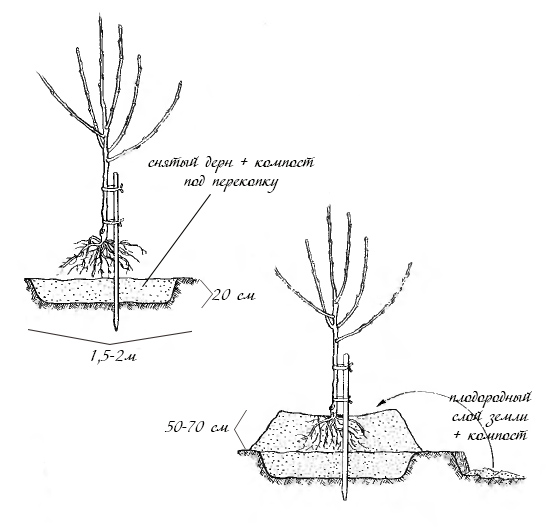

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

- 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)

- 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)

- примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)

- вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Источник

Подготовка почвы к посадкам

Текст: Елена Кулыгина

Состояние почвы — главный фактор здоровья и успешного развития растений. Большинство работ по улучшению почвы приходится на периоды, когда земля отдыхает от посадок, — на осень и весну. Плодородие почвы определяется целым рядом ее свойств: соотношением минеральных веществ, содержанием органики, составом почвенной микрофлоры, способностью удерживать влагу, реакцией почвенного раствора.

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью давать урожай. Плодородие почвы зависит от наличия в ней гумуса, или перегноя, который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные элементы питания растений, количество которых определяет степень плодородия почвы. При возделывании земли на участке этот показатель следует постоянно повышать правильной агротехникой, внесением органических и минеральных удобрений. Хотя сразу оговоримся: единых рекомендаций здесь нет и быть не может, поскольку все зависит от исходного состояния обрабатываемого участка, а именно от физико-механических и химических свойств почвы.

Состав

По своему механическому (гранулометрическому) составу почвы (за исключением торфяных) делятся на песчаные, глинистые, супесчаные и суглинистые. Основанием для такого деления служит количественное соотношение содержащихся в них глинистых и песчаных минеральных частиц.

Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые — холодными и тяжелыми.

Определить гранулометрический состав почвы очень просто. К пригоршне земли, взятой из пахотного слоя, добавляют воду и перемешивают до состояния густого теста. Затем из этой массы скатывают жгут и сгибают его в кольцо. Если оно трескается — почва суглинистая, нет — глинистая. Если тесто не получается — песчаная.

Для выращивания садовых и огородных растений лучшими почвами являются суглинистые и супесчаные. Они достаточно влаго- и воздухоемки, их агрономические свойства можно повысить путем регулярного внесения органических и минеральных удобрений.

Почвы песчаные и глинистые без предварительного окультуривания не в состоянии обеспечить высокий урожай фруктов и овощей.

Песчаные почвы отличаются абсолютным преобладанием песка, вследствие чего обладают низкой влагоудерживающей способностью и относительно высокой воздухопроницаемостью. Питательные вещества быстро вымываются из песчаной почвы, органические частицы разлагаются (минерализуются) в течение одного-двух лет. Поэтому обеспечить стабильное плодородие песчаной почвы одним лишь внесением органических удобрений даже в больших дозах невозможно. Что же делать?

Улучшить песчаные почвы можно путем добавления в них суглинка и глины и непременно с последующей культивацией, то есть измельчая и перемешивая. Водоудерживающая способность почвы при этом увеличится, но без риска застоя воды, и внесенные органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Можно привнести со стороны слой плодородной почвы, хотя это вовсе не обязательная и не единственная мера.

Если участок постоянно возделывается, то для пополнения запасов органического вещества в почве рекомендуется дополнительное регулярное внесение органических удобрений в виде компоста, перепревшего навоза, измельченных растительных остатков.

Глинистые почвы по своим свойствам противоположны песчаным: они сильносвязные, слабо пропускают воду, а потому поздно просыхают и медленно прогреваются, практически непроницаемы для воздуха, с трудом поддаются обработке. Аэрация таких почв плохая, весной их поверхность сплывается, образуя корку. Поэтому главная задача при окультуривании глинистых почв — сделать их более рыхлыми и менее связными. Для этого используют пескование: во время вспашки (перекопки) участка добавляют обыкновенный кварцевый песок (4–5 ведер/м2). Вместе с песком вносят навоз, торф, древесные опилки, что делает ее более рыхлой и воздухоемкой, в результате глинистая почва по физико-механическим свойствам становится близкой к суглинку, а значит, вполне пригодной для посадки и развития садовых и овощных растений.

Кислотность

По реакции почвенного раствора почвы подразделяют на кислые, щелочные и нейтральные. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее свойств, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.

В кислых почвах сильнее развиваются патогенные микроорганизмы, поэтому большинство растений становятся чахлыми и не цветут. Хотя есть и такие, которые предпочитают именно их (например, рододендроны). Основная проблема щелочных почв — недостаток подвижного, то есть пригодного для усвоения растениями, железа. При показателе рН 8 и выше железо в щелочной среде находится только в виде нерастворимых гидроокисей, вот почему на поверхности почвы появляется белый налет, а из-за недостатка железа на листьях проступают хлорозные пятна (вследствие снижения активности фотосинтеза), замедляется рост растения.

К счастью, показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной систематическим внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых минеральных удобрений, таких как суперфосфат, различные сульфаты и др.

Для нейтрализации кислых почв проводят известкование. Для этого используют гашеную известь, молотый известняк (известняковая мука), цементную пыль, известковый туф (ключевая известь), озерную известь (гажа), мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов).

Нормы известкования зависят от механического состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культуры, а также от применяемого известкового материала. Известь вносят обычно осенью под перекопку почвы один раз в шесть — восемь лет, после чего снова определяют ее кислотность и, если необходимо, проводят повторное известкование. При этом известковый материал следует разбрасывать по поверхности участка равномерно.

Механическая обработка

Подготовку почвы начинают с осени. Она включает в себя лущение, зяблевую вспашку, а также обработку почвы для подзимнего посева.

Лущение проводят после уборки урожая, подрезая мотыгой слой земли на глубину 4–6 см или 7–10 см на сильно засоренных сорняками участках. Лущение способствует уничтожению сорняков, созданию рыхлого поверхностного слоя почвы и выравниванию участка. Затем приступают к вспашке. Раннюю зяблевую вспашку проводят в теплый период осени, что способствует разложению в почве растительных остатков и минерализации органических удобрений. Ее обычно совмещают с внесением органических и части минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также извести (если необходимо). Причем комки и глыбы не дробят и в таком виде оставляют под зиму, тогда пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают. Небольшие участки обычно перекапывают лопатой, на больших — применяют мотокультиватор или мотоблок.

После осенней перекопки почва зимой замерзает, весной оттаивает, сильно увлажняясь и уплотняясь. Ее поверхность высыхает, на ней образуются корка и трещины, появляется масса проросших сорняков. Цель весенней обработки почвы — боронования, культивации или вспашки (перепашки зяби) — устранение корки, угнетение сорняков, а также аэрация. Следует иметь в виду, что весенняя вспашка ни в коем случае не заменяет осеннюю. Предпосевную обработку начинают с раннего боронования — неглубокого (поверхностного) рыхления почвы, которое выполняют зубчатым рыхлителем или мотыгой (на больших площадях специальным орудием — бороной) в марте-апреле, сразу же после оттаивания почвы и просыхания поверхностного слоя. Боронование особенно необходимо на легких почвах и высоких участках для удержания почвенной влаги. На легких почвах под ранние посевы холодостойких культур боронование заменяют культивацией — рыхлением обработанной почвы на глубину 12–15 см без переворачивания разрыхленного слоя, с одновременным подрезанием сорняков.

Культивацию обычно проводят с предварительным разбрасыванием удобрений и непосредственно перед посевом или не позже, чем за один-два дня до него. В результате боронования и культивации на поверхности почвы создается рыхлый мульчирующий слой, препятствующий испарению влаги. На тяжелых глинистых почвах вместо культивации лучше применять перепашку зяби на полную глубину. На огородных участках культивацию выполняют вилами или мотыгой-кошкой (большая зубчатая мотыга) в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при необходимости заделывая в почву удобрения и выравнивая ее поверхность. Глыбы и комочки разбивают, для удобства используя тыльную сторону граблей. Почву, особенно глинистую, не следует слишком измельчать, чтобы предотвратить хоть в какой-то мере образование корки. Затем землю, если она не переувлажнена, прикатывают (уплотняют без усилия), разрушая оставшиеся комки и устраняя пустоты. Глинистые почвы не уплотняют или делают это очень слабо. Прикатанную поверхность выравнивают граблями. И сразу же, пока почва не подсохла, приступают к посеву.

Удобрение

Весной на глинистой почве можно дать сразу полную дозу удобрения на весь сезон. Предназначенные для песчаных почв удобрения делят на две-три порции и вносят дробно в течение сезона, иначе из-за низкой связности таких почв полезные компоненты могут быть вымыты выпадающими осадками или водой при поливе. Первую часть удобрений вносят при подготовке почвы к посадкам, следующую порцию — через две-три недели и еще раз через месяц. Правда, эта рекомендация слишком общая, точную схему внесения удобрений и последующих подкормок определяют исходя из потребностей выращиваемой культуры.

Органические удобрения (сапропель, навоз) можно вносить зимой, разбрасывая прямо на снег. Весной с талой водой органика попадет в почву. Единственное условие — участок не должен иметь сильного уклона, так как удобрение попросту смоет.

Минеральные удобрения вносят (при необходимости) перед посадкой или пересадкой в минимальных дозах, а затем, когда растения немного адаптируются на новом месте, подкармливают их по схеме, рекомендуемой для данной культуры и с учетом почвенных условий. Для растений, выращиваемых из семян (газонные травы, огородные зеленные культуры, морковь), удобрение желательно добавлять непосредственно перед посевом.

Очень удобны в применении готовые комплексные удобрения, содержащие три основных минеральных макроэлемента: азот, фосфор и калий. Соотношение этих компонентов варьируется в соответствии с сезонными потребностями растений, поэтому среди препаратов комплексных удобрений различают весенние, летние и осенние. Основное внесение производят (по необходимости) при подготовке почвы к посадке (посеву). Последующие уже в виде подкормок проводят обычно дважды — весной и летом.

Комментарий специалиста

Софья Железова, кандидат биологических наук, преподаватель факультета почвоведения МГУ:

«Почва — это уникальный природный объект, живущий по своим законам, со своими внутренними процессами. Почему одна почва плохая, а другая хорошая? Что представляет собой почва как самостоятельно работающая система? Что находится внутри этого «черного ящика», обеспечивающего рост растений и жизнь на Земле?

Выдающийся русский ученый, почвовед В.В. Докучаев определил почву как «зеркало ландшафта», поскольку она несет в себе отпечатки всех природных процессов, происходивших в ландшафте ранее и протекающих в настоящее время. Понятия «ландшафт» и «почвенный покров» неразделимы, ведь почва — это один из компонентов ландшафта и в то же время его «дитя», результат его развития.

В почве представлены три фазы вещества: твердая (минеральная и органическая составляющие), жидкая (почвенный раствор) и газообразная (почвенный воздух). Соотношение фаз может быть разным, и именно от него зависит, является ли почва плохой или хорошей, то есть пригодной для роста и развития растений. Оптимальным условием для нормального развития корней большинства растений является следующее соотношение. Твердая фаза должна занимать около 50% объема, а остальное — приходиться на поры. Вода (почвенный раствор) и воздух в почвенных порах должны содержаться примерно в равных количествах, то есть по 25% на каждую из этих фаз.

Воздух и вода в почве являются антагонистами, то есть стремятся вытеснить друг друга из пор. Если один из них победил, страдает вся живая часть почвы, так называемая живая фаза — совокупность живых организмов, постоянно или временно населяющих почвенный слой: корни высших растений, мелкие животные (позвоночные и беспозвоночные), микроорганизмы (бактерии, грибы, актиномицеты, простейшие и др.). Без этого «населения» почва мертва и представляет собой безжизненный грунт».

Источник