Как компостировать сорняки в горячей и холодной куче

Осенью наступает время для использования компоста в разных вариациях от заделки в почву до мульчирования. Но такая полезная во всех отношениях практика может обернуться нашествием сорняков при неправильном компостировании. О том, как избежать этой досадной ошибки, узнаем прямо сейчас

Компост собственного производства является отличным способом переработки органического материала. Отмершие растения, опавшие листья, скошенная трава и кухонные отходы превращаются в бесплатное средство для улучшения качества почвы и подкормки культур.

Однако, начинающие садоводы и огородники, занявшиеся компостированием, часто сталкиваются с проблемой самовольного воспроизведения растений. Это приятно, когда после внесения компоста вдруг неожиданно обнаруживаются всходы тыквы или помидоров из семян плодов, занесенных в компост. Гораздо меньше радости доставляют сорняки такие как одуванчики или вьюнок.

Вместе с тем, нет причин отказываться от компостирования сорняков, достаточно принять меры против их воскрешения.

В идеальной компостной куче температура, создаваемая разложением растительного материала, должна быть достаточно высокой для стерилизации естественным образом. Если температура будет выше 60 градусов Цельсия, почти все корневища и семена погибнут.

Но в том случае, когда прогрета не вся часть компоста, семена или кусочки корней сорных многолетников получают шанс на выживание, а затем – попадая на грядку с компостом – быстро прорастают и пускают корни.

Определить температуру компоста не составляет труда при помощи термометра или на ощупь, погрузив кисть в компост. Если материал теплый повсеместно, то процесс идет как надо.

Горячее компостирование: классика не подводит

Классический метод горячего компостирования подразумевает соблюдение следующих правил.

- Важен размер. Если контейнер или куча слишком малы, материал не прогреется. Хороший размер составляет не менее полутора метров в ширину и высоту.

- Важно место. Выбирайте самый солнечный участок, так как в тени процесс разложения замедляет.

- Важно соотношение углерода и азота для ускорения микробной активности и нагрева: 25 частей углерода на одну часть азота.

Углеродистые ингредиенты: солома, сухие осенние листья и сено, измельченная бумага или картон, маленькие веточки.

Азотные ингредиенты: свежая зелень травы, остатки свежих фруктов и овощей, навоз и помет сельскохозяйственных животных.

- Важно регулярно переворачивание и влажность. Ежедневный контроль температуры кучи подскажет, когда пора ворошить. На отметке 60 градусов и ниже, значит, пора браться за вилы. Содержимое должно ощущаться как хорошо отжатая губка. Слишком сухо, и микробная активность уменьшится. Слишком влажно, разложение остановится и возникнет неприятный запах.

Для увлажнения кучу равномерно поливают из шланга, для сушки – ворошат, добавляя измельченную газету или другой высокоуглеродистый материал, чтобы впитать лишнюю воду. От дождя лучше накрыть брезентом.

Примерно через три недели этой рутины (в зависимости от температуры воздуха и других условий окружающей среды, таких как осадки) получится темно-коричневый рассыпчатый компост, не содержащий сорных примесей.

В кучу горячего компоста новый материал не добавляют.

Холодное компостирование: предварительное запекание сорняков

Так называемое «холодное компостирование» — более ленивый способ получить органику без постоянного контроля температуры и перемешивания.

При холодном компостировании свежий материал постоянно добавляется в верхнюю часть кучи, в то время как нижние уровни распадаются на компост и удаляются для применения в саду и огороде.

Вот несколько советов по борьбе с сорняками в холодном компосте.

- Не компостируйте сорняки с семенами. Большинство однолетних сорняков не представляет проблем, если их добавить в кучу до того, как они дадут зрелые семена. Особенно, следите за одуванчиками. Пара созревших головок, попавших в плодородный и безопасный компост, преподнесет вам целую одуванчиковую пандемию.

- Предварительно запекайте сорняки. Практически любые растения, даже самые вредные, становятся безопасными для любой компостной кучи, если их нагреть до температуры, необходимой для уничтожения семян и корней. Например, возьмите за правило помещать сорняки в черный пластиковый пакет и оставлять на солнце в течение нескольких дней.

Всегда перед добавлением компоста устраивайте капитальную прополку. Свежий компост насыщен питательными веществами, и при наличии сорняков, им будет предоставлено серьезное преимущество.

Прежде чем вносить в почву свежий компост, убедитесь, что прополка выполнена на пять баллов.

Источник

Хронический и острый бронхит: чем опасна болезнь и как её лечить

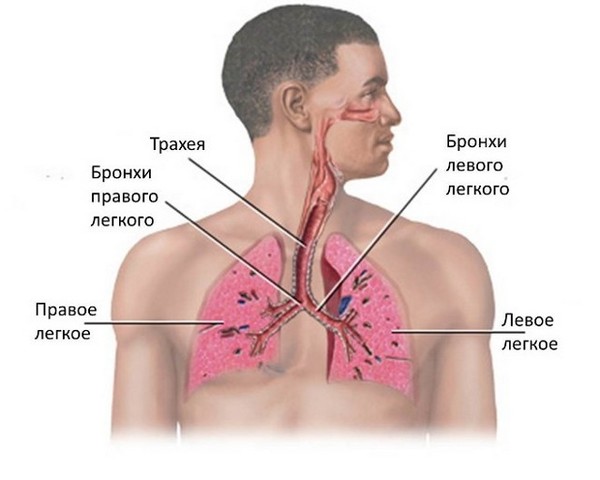

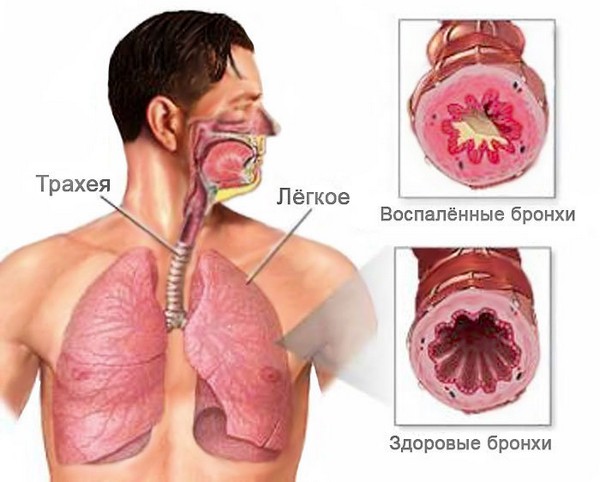

Бронхит – это патологическое состояние, при котором развивается воспаление бронхов. В свою очередь, бронхи – это пути, которые проводят воздух от трахеи к тканям легких, согревают воздушный поток, увлажняют и очищают его. Находятся они в нижней части трахеи и представляют собой две крупных ветви.

Болезнь вызывает воспаление слизистой оболочки или всей толщи бронхиальных стенок. Начинается чрезмерное выделение слизи, затрудняется дыхание. Организм пытается самостоятельно вывести лишнюю слизь, поэтому появляется сильный мучительный кашель. Патология может переходить из кратковременной острой в продолжительную хроническую форму, поэтому требует комплексного незамедлительного лечения.

Острый бронхит

Развивается в подавляющем большинстве случаев и представляет собой распространенное осложнение острой респираторной инфекции. Зачастую диагностируется у детей, так как они более восприимчивы к подобным инфекциям.

При остром поражении бронхов происходит размножение условно-патогенной микрофлоры. Слизистая меняет свою структуру, развивается поражение верхних слоев и стенок бронхов. Формируется отек слизистой, эпителиальные клетки отторгаются организмом, появляются инфильтраты на подслизистом слое. Процессы сопровождаются тяжелым продолжительным кашлем, который может сохраняться даже после излечения пациента.

Острая форма лечится в течение 3-4 недель. На протяжении этого времени восстанавливается структура и функции бронхов. При правильной и своевременной терапии прогноз благоприятный.

Хронический бронхит

При хроническом бронхите кашель с выделением мокроты наблюдается на протяжении не менее двух лет в течение трех месяцев ежегодно. При этом важно исключить наличие других причин кашля.

Такая форма чаще возникает у взрослых, так как формируется только при длительном раздражении бронхов. Причиной раздражения может быть не только многократно перенесенное острое заболевание, но и сигаретный дым, газы, пыль, химические испарения и прочие отрицательные факторы.

Продолжительное воздействие на слизистую бронхов неблагоприятных факторов вызывает изменения в слизистой, постепенное повышение выделения мокроты. Существенно снижается способность бронхов проводить воздух, а вентиляция легких нарушается.

Формы хронического бронхита

В зависимости от характера воспалительных процессов выделяют:

- гнойный бронхит – сопровождается кашлем с выделением гнойной мокроты;

- катаральный – выделения носят слизистый характер.

С учетом наличия нарушения проходимости (обструкции) дыхательных путей бронхит может быть:

- обструктивный – сопровождается отеком бронхов, который усложняет дыхание и утяжеляет течение болезни;

- необструктивный – заболевание, которое не сопровождается отеком и нарушением проходимости дыхательных путей.

По причинам развития болезни выделяют:

- инфекционный – возникает в результате попадания в организм инфекций, вирусов, бактерий;

- ингаляционный – представляет собой результат воздействия химических веществ на дыхательные пути (в эту же группу относится и бронхит у курильщиков);

- смешанный – развивается под действием нескольких причин (например, вирусные и химические предпосылки).

Причины заболевания

При острой и хронической формах причины развития патологического состояния бронхов несколько отличаются.

Острый бронхит в 90% случаев формируется в результате попадания в организм вирусной инфекции: гриппа, аденовируса, респираторно-синцитиального, коревого или коклюшного вируса, а также прочих возбудителей. Реже болезнь становится результатом бактериального поражения стафилококком, стрептококком, пневмококком и др.

Среди прочих факторов, которые способствуют развитию острой формы болезни:

- постоянное пребывание в помещении со слишком сухим, сырым или горячим воздухом;

- аллергическая предрасположенность;

- регулярное вдыхание пыли, вредных химических веществ (аммиака, хлора, кислот, сероводорода и др.);

- вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем;

- хронические инфекционные болезни носоглотки (синуситы, тонзиллиты, аденоидиты и др.);

- застойные процессы в легких и в малом круге кровообращения, вызванные сердечно-сосудистой недостаточностью;

- врожденные отклонения в работе бронхов и легких.

При хронической форме основной причиной развития признано курение. У курильщиков болезнь диагностируют в 2-5 раз чаще, чем у некурящих людей. Табачный дым наносит вред как при активном, так и при пассивном курении.

Среди прочих предпосылок развития хронической формы – повторно перенесенные и частые острые бронхиты, ОРВИ, пневмонии, болезни носоглотки. Инфекционная составляющая в таких условиях усугубляет уже имеющееся поражение бронхов.

Симптомы бронхита

Признаки патологии отличаются в зависимости от острой или хронической формы течения болезни:

| Острая форма | Хроническая форма |

|---|---|

|

|

Осложнения

Острый бронхит может провоцировать осложнение в виде бронхопневмонии – инфекционно-воспалительного процесса, который поражает легкие, вызывает лихорадку, сухой кашель, общую слабость.

Бесконтрольное прогрессирование хронического заболевания приводит к регулярным острым пневмониям и со временем переходит в обструктивную болезнь легких. При этом сужается просвет и отекает слизистая дыхательных путей, частично разрушаются легочные ткани.

Хронический бронхит также может стать причиной развития легочной гипертензии, сердечно-легочной недостаточности, эмфиземы легких, бронхоэктатичской болезни, пневмонии и ряда других опасных заболеваний.

Когда стоит обратиться к врачу

Крайне важно не пускать болезнь на самотек. К врачу нужно обращаться при появлении первых симптомов возможного бронхиального поражения: кашля, повышенной температуры, недомогания. Врач проведет диагностику, укажет, как и чем лечить бронхит и кашель, а дальнейшая терапия пройдет в домашних условиях под контролем доктора. В большинстве случаев патология не требует госпитализации.

Бесконтрольное течение острой болезни в большинстве случаев приводит к усугублению симптоматики, повторному развитию заболевания, переходу в хроническую болезнь и формированию осложнений.

Чтобы определить болезнь и изучить степень поражения бронхов, необходима комплексная диагностика пациента и изучение клинической картины. Этим занимается терапевт или педиатр, который назначает необходимые для диагностики обследования. При необходимости он направляет пациента на консультации к пульмонологу и другим смежным специалистам.

Если по результатам опроса и осмотра у врача появились подозрения на бронхит или другие схожие болезни, назначаются дополнительные обследования:

- расширенный клинический анализ крови – позволяет определить состояние организма, выявить наличие воспалительных процессов;

- лабораторный анализ мокроты – выявляет возбудитель болезни, определяет чувствительность патогена к разным типам антибиотиков;

- рентгенография – помогает выявить нарушения в легких, грудной полости, дыхательных путях, сердце;

- спирометрия – определяет объем воздуха в легких, позволяет обнаружить скрытые патологии.

Среди возможных дополнительных исследований: эхокардиография, электрокардиография, бронхография и др.

Лечение

Терапия бронхита носит комплексный характер, так как преследует цель избавить организм от инфекции, восстановить проходимость бронхов, устранить усугубляющие болезнь факторы.

В первые дни острой фазы необходимо придерживаться постельного режима, много пить, соблюдать молочно-растительную диету. Крайне важно отказаться от курения и поддерживать влажность воздуха в помещении, где находится больной, на уровне 40-60%.

Медикаментозная терапия острой стадии cводится к приему препаратов, которые облегчают симптомы и предотвращают развитие осложнений. Для этого используют:

- Противокашлевые средства. Блокируют кашлевой рефлекс, снижают интенсивность кашля. Принимают их до тех пор, пока кашель не станет влажным и не появится мокрота.

- Бронходилататоры. Лекарства, которые расширяют просвет легких. Нужны при наличии изнуряющего кашля, при котором не отходят мокроты. Могут использоваться в формате ингаляций.

- Отхаркивающие средства, муколитики, бронхолитики. Улучшают отхождение мокроты, восстанавливают эпителий бронхов.

- Противовоспалительные препараты. Используют при наличии выраженного воспаления в дыхательных путях. Снимают отек, боли, повышенную температуру.

- Антибиотики. Необходимы в том случае, если существует высокий риск развития осложнений.

Важную роль играет физиотерапия. Улучшить состояние пациента помогает лечебная гимнастика, физиотерапия, вибрационный массаж.

Хроническая форма заболевания требует продолжительного лечения как при обострении, так и во время ремиссии. Схема терапии предусматривает прием перечисленных препаратов по назначению врача, а также интенсивную программу легочной реабилитации, которая помогает снизить проявления болезни.

Максимально важно устранить из жизни пациента причину, которая спровоцировала развитие хронического бронхита, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет и правильно питаться.

Профилактика бронхита

Профилактика легочных заболеваний – это комплексный и систематический процесс, цель которого – укрепить защитные силы организма и минимизировать воздействие факторов риска. Для этого необходимо в первую очередь отказаться от курения, защищать легкие от пыли, вредных химических соединений, слишком горячего или сухого воздуха. В рамках профилактики важно своевременно лечить хронические инфекции, предотвращать аллергические реакции и обязательно обращаться к врачу при первых признаках заболевания, проходить ежегодную вакцинацию от гриппа и пневмонии.

Источник