Как правильно сделать дренаж на участке с глинистой почвой? Детальный алгоритм действий

Подтапливание водами – одно из самых распространённых и при этом нежелательных сезонных явлений. Особенно медленно высыхают глинистые почвы, поэтому здания, возведённые на такой проблемной местности, со временем постепенно начинают портиться от влажности.

Решить данную неприятность поможет грамотно устроенная конструкция дренажа. Перед работой на столь сложной земле, хозяевам стоит тщательно изучить рекомендации по установке и выбрать подходящую систему, чтобы процесс отвода вод происходит максимально эффективно.

Как соорудить дренажную систему в глине?

- Если через день влага целиком впитается в почву без остатка, то зона априори не нуждается в рассматриваемой системе (будет довольно ливнёвки или засыпного осушения).

- А вот плотный глинистый грунт не впитает жидкость и станет ясно, что участок требует более сложного обустройства.

Справка! Чрезмерная влажность провоцирует разрушение фундамента и гибели растений. Но правильно спланированный дренаж позволяет осушить глинистый грунт, своевременно предотвращая нежелательные последствия (включая и эстетическую часть вопроса).

Здесь продуманное сочетание заглублённого и частичной противоположности – поверхностного дренажа позволяет провести полноценное осушение, обеспечив подходящие условия для растений и сохранить сооружения. Только такие меры требуют финансовых затрат и детальных расчётов, учитывая следующие факторы:

- объём накопившейся влаги (осадки, талая вода и пр.);

- общая площадь территории, которая нуждается в осушении;

- финансовая сторона проблемы (качество материалов).

Дополнительно также придётся учесть последовательность этапов предстоящего монтажа, поскольку дренаж должен выполнять свою функцию на 100% быстро и бесперебойно.

Зачем это делается?

В принципе сам факт наличия глины – достаточный аргумент, чтобы попытаться с нуля обустроить конструкцию дренажа сразу после покупки конкретного участка. Обычно будущий проект делают на основе серьёзных геологических исследований, хотя порой владельцы территории проводят стандартный контроль самостоятельно. Вдобавок состав почвы можно изучить исключительно визуально, вырыв неглубокую яму 1,5 м (средняя граница, которая характерна промерзанию почвы).

Важно! В случае с почвой, которая в большей мере состоит из глины, добавляется ещё одна проблема: вода с поверхности накапливается в низменностях участка. Лужи подобного типа – характерный признак, что на участке имеется огромный слой, а сточные воды пропускаются плохо.

Теоретически даже самая качественная гидроизоляция не защитит основание дома от разрушения, поскольку тоже может испортиться от замерзшей влаги. Для большей надёжности некоторые строения на участке с глинистой почвой защищают не просто классическим дренажом и ливнёвкой, но и параллельно укрепляется послойной обратной засыпкой фундамента глинистым грунтом.

Алгоритм действий

В результате, чтобы без ошибок проложить в глинистой почве цельную сеть каналов, стоит предпринять следующий алгоритм действий:

- Заранее изобразить на бумаге будущий чертёж дренажной системы.

- Обязательно отметить там закладки и места расположения колодцев.

- Сделать разметку участка, учитывая рекомендуемые параметры.

- Выкопать углубление под привычным уклоном глубиной 1 м.

- Ориентироваться на сторону коллектора накопления или стока.

- Засыпать туда песок толщиной в 10–15 см, а сверху – щебень.

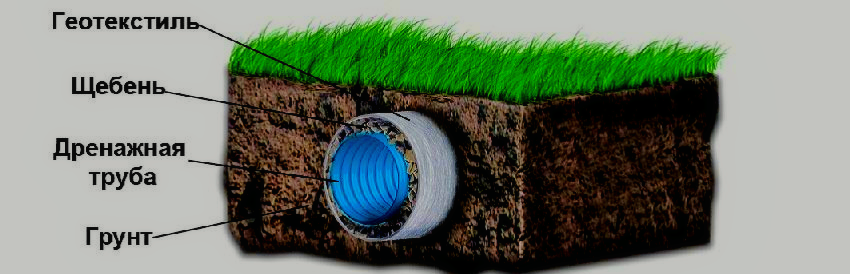

- На готовый слой уложить трубы в геотекстильной ткани.

- Их стоит соединить тройниками или крестовинами.

- Протестировать сеть каналов (дождаться дождя).

- Внимательно оценить скорость оттока воды (если процесс протекает медленно, придётся добавить ещё несколько труб).

- Всю систему засыпать песком и оставить бугор земли на месте (компенсация при оседании грунта).

- В финале необходимо подвести трубы к колодцу, созданному из бетонных колец или пластиковой тары.

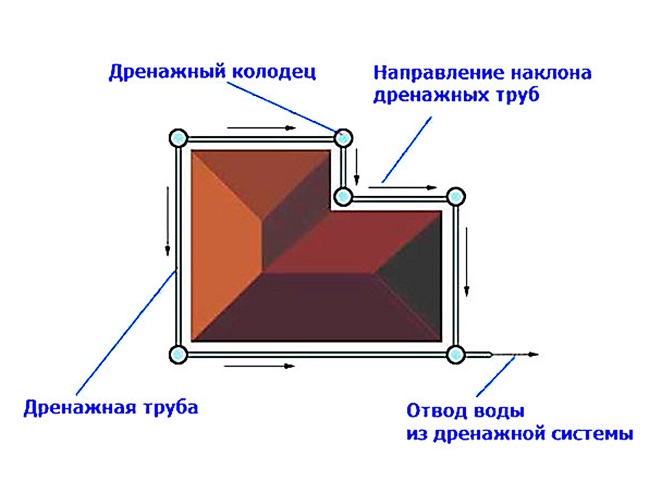

Касательно изображения схемы дренажной системы важно максимально чётко отметить, где именно проходят траншеи, каким обязан быть в итоге их уклон, а также точку, где они сливаются в основную магистраль.

Важно! По умолчанию классический дренаж для участка с глиной проектируют сверху вниз, а строят наоборот – снизу вверх. Обустройством конструкции лучше всего заниматься на начальном этапе, что гораздо удобнее, быстрее и экономнее в плане работ.

Обустройство заглубленной конструкции в глине

Нужно помнить, что при дренаже, который будет располагаться в углублении, не допускается прокладывать трубы там, где может ездить транспорт и другая тяжелая техника, ведь грунт сразу просядет и повредит машины. В остальном алгоритм работ включает в себя элементарные этапы:

- Подготовить углубление колодца (глубиной 2–3 м).

- Бетонные кольца установить от самого дна.

- Готовую ёмкость вмонтировать аналогично.

- Засыпать дно песком (в 20 см) и щебнем на 30 см.

- В кольцах или стенках проделать отверстия.

- Вырыть траншеи согласно схеме (50 на 120 см).

- Придерживаться уклона (5 см на 1 погонный метр).

- Стыковку труб делать муфтовыми соединением.

- Установить ревизионные колодцы в области поворотов.

- Трубы стоит завернуть в специальный геотекстиль.

- Оставшееся пространство засыпать песком.

- Сверху ещё добавить слой дёрна или гравий.

На последнем этапе канаву от конструкции необходимо аккуратно выровнять под один уровень с почвой.

Важно. На практике правильно сделать дренаж участка на глинистых почвах своими руками более чем реально, хотя процесс займет немало времени, а стоимость работ по обустройству будет существенно ниже, чем привлечение опытных строителей.

Обустройство поверхностной конструкции

Альтернативный вариант в виде поверхностной дренажной системы принято прокладывать в тех местах, где априори нет каких-либо неровностей:

- у дорожек;

- рядом со стенами или дорожками;

- по периметру лужаек;

- вблизи локаций для отдыха.

Центральными элементами в этих зонах оказываются именно желоба из пластика или бетона, транспортирующие воду к колодцам. Роль данных звеньев системы — накапливать или вовремя утилизировать лишнюю влагу на приемлемом для участка уровне.

В свою очередь для поверхностной системы необходимо обязательно отметить на плане участка равномерное и единое направление канав, которые в конечном итоге приводят к колодцу. А вот параметры уклона можно оставить такими же, как и для глубинного дренажа. Остальные действия во многом совпадают с привычной схемой:

- Заранее заготавливаются небольшие траншеи, которые равномерно трамбуются (глубина до 80 см, а ширина ровно 40 см).

- Дно устилается слоем песка в 10 см, а затем добавляется столько же щебня (желательно фракции в границах 20–40).

- На отфильтрованный материал заливается качественный бетонный раствор, и почти сразу настраиваются лотки для вывода.

- На краю каждой линии лотков фиксируются пескоуловители (там используется похожий метод монтажа, что и ранее для желобов).

- Дождеприёмники под трубами во всей конструкции устанавливаются по схожей методике и с заданным уклоном.

- Потом лотки прикрываются сверху специальными решётками.

А параллельные дорожки для отведения ненужной влаги организуют по соседству.

Дренаж на участке с глинистой почвой мало чем отличается от классической схемы фиксации конструкции. Но учитывать специфический состав и свойства грунта всё-таки нужно, чтобы вся система была установлена максимально прочно и прослужила много лет.

Соблюдая все условия и советы профессионалов, можно сделать качественный отвод вод даже собственными силами, что позволит сэкономить деньги на обустройство территории, но не снизить его ценность и практичность.

Источник

Как правильно сделать дренаж участка своими руками

Дренажная система участка – конструктивное решение для отвода избыточной воды. Применяется для защиты построек, повышения урожайности плодово-ягодных культур, и создает идеальные условия для ландшафтного дизайна.

Зачем нужен дренаж участка

Лишняя влага на участке создает хозяевам большие проблемы не только с получением обильного урожая, но и с безопасным проживанием в доме:

- Скопление воды в основание фундамента провоцирует движение почвы и способно негативно отразится на целостности постройки.

- Во влажных подвалах появляется плесневый грибок, который постепенно распространяется по всему дому.

- При высоком уровне грунтовых вод влажная почва «выдавливает» септик и создает проблемы в сточной системе.

Все эти неприятности можно избежать, если правильно оборудовать дренажную систему на участке.

Причиной излишней влаги могут служить три категории воды. Поверхностные – образуются при ливневых осадках, выпадающих на протяжении долгого времени. Подземные – имеют разный уровень залегания, величина которого зависит от времени года. Зимой вода опускается до нижней границы, а весной поднимается до максимальной высоты. Верховодка, этим подземным водам не удается полностью уйти в почву, потому что на их пути встречается препятствие – например, плотный пласт из глины.

В каких случаях необходим дренаж

Существует несколько обстоятельств, при которых обустройство дренажной конструкции считается обязательным условием:

- Участок располагается на равнине. Если выпадает много осадков за короткий отрезок времени или после долгой зимы активно тает снег, то грунт перенасыщается влагой.

- Низменное место. Вся вода стекает с более высоких мест и надолго остается в низине.

- Участок имеет сильный уклон. Потоки воды, вызванные обильными дождями, будут смывать верхний слой земли, наиболее питательный для растений. В таких условиях невозможно рассчитывать на богатый урожай.

- Тяжелая суглинистая почва. Удерживает в поверхностном слое слишком много влаги, которая в большом количестве вредит растениям.

- Высокий уровень грунтовых вод. На некоторых участках водоносный слой располагается очень близко к поверхности земли.

- Бетонные площадки и дорожки из тротуарной плитки. Искусственные покрытия, которые занимают на участке большое пространство земли, мешают естественному отводу влаги.

Дренаж предпочтительно выполнять на начальном этапе осваивания участка, когда еще нет построек и не высажены деревья.

Если участок уже благоустроен, то дренажную систему проводят с учетом расположения объектов и растений. Искусственный отвод воды не должен разрушить оформленный ландшафт.

Виды дренажа

| Открытый (поверхностный) | Самый простой способ дренажа, который не нуждается в глобальных трудозатратах. На участке роют водоотводные траншеи и оставляют их открытыми, т.е. не засыпают песком или гравием. Иногда прикрывают декоративными решетками, чтобы не засорять канавы крупным мусором. Открытые системы применяют для отвода поверхностной воды.  |

| Закрытый (глубинный) | Система дренажа составлена из труб с многочисленными отверстиями, в которые поступает влага, и колодцев для сбора стекающей воды. Трубы располагают в подготовленных канавах, затем засыпают их гравием или песком. Через такие слои вода легко просачивается и проникает в трубы. Далее потоки воды уходят в оборудованный колодец или в сточную канаву. Такая система хорошо снижает уровень грунтовых вод. Иногда, вместо прокладки труб, канавки просто засыпают щебенкой.  |

Глубинный способ отвода воды подразделяется по конструктивному решению на несколько типов:

- Лучевой – от центральной трубы по наклонной плоскости отводят узкие трубные лучи. Используют на участках с плотной застройкой и густыми посадками.

- Пристенный – применяют для отвода воды от стен дома. Канаву роют на расстоянии не менее полутора метров и углубляют на 10 см ниже уровня подвального пола. В систему включают несколько колодцев и используют насосы для водоотведения с территории участка.

- Кольцевой – сложный способ, потому что дренаж располагают на 30 см ниже уровня грунтовых вод, и трубы зарывают вокруг дома в форме кольца.

Бюджетным вариантом можно назвать точечный дренаж. Заглубленные дождеприемники устанавливают рядом с кровельными водостоками и прикрывают их решетками. Также водосборники оборудуют в углублениях на участке, где скапливается дождевая вода.

Схемы устройства дренажных систем

Точечный дренаж не нуждается в составление проекта и легко формируется самостоятельно, без привлечения специалистов. Как правило, простая схема состоит из воронки, водоприемника и отводов, которые в зависимости от расположения «точки», подсоединяются к ливневой канализации или закрытой дренажной системе.

Чтобы соорудить точечный дренаж, необходимо произвести следующие действия:

- выкопать ямку размером больше, чем водоприемник;

- забетонировать дно слоем не менее 10 см;

- расположить в подготовленной яме водоприемник;

- подсоединить его к системе водоотведения;

- пространство между наружными стенками водоприемника и откосами ямы забетонировать;

- сверху водоприемника установить решетку.

Обратите внимание! Плоскость решетки должна быть ниже поверхности грунта не менее, чем на 5 см.

Линейный дренаж поверхностного типа считается самым распространенным способом отвода воды. По предварительно размеченным линиям роют траншеи шириной 50 см и глубиной 60-70 см. Стены не делают строго вертикальными – уклон составляет 30 градусов. Откосы укрепляют бетонными плитами, гравием, металлической сеткой или искусственными материалами. Для декорирования ландшафта стенки траншеи выстилают геотекстилем с перспективой озеленения.

Линейный дренаж глубинного типа состоит из системы труб с перфорацией, которые сходятся к основной магистрали, имеющей выход к водоприемнику. А уже из него вода выводится в глубокое место или выкачивается. Конструкцию располагают примерно на глубине 1- 2 метра, точное расположение определяют по уровню залегания подземных вод.

Процесс установки закрытого дренажа сводится к следующим действиям:

- роют траншею;

- насыпают на дно слой песка;

- прокладывают трубы, завернутые в геотекстиль;

- устанавливают дренажные колодцы;

- засыпают щебенкой;

- снятый дерн укладывают на место и утрамбовывают.

Классическими способами расположения труб считаются прокладки параллельными прямыми, «елочкой», «змейкой» или трапецией. При выстраивании схемы вычисляют наиболее высокую и самую низкую точки на местности. Чтобы вода не застаивалась, необходимо создать для конструкции из труб и колодцев уклон, поэтому систему направляют от максимальной высоты к низине.

Особенности дренажа на проблемных участках

Существуют ситуации, когда при устройстве дренажной системы необходимо выполнить дополнительные работы. Это связано с особенностью грунта, глубиной залегания подземных вод и степенью наклона участка. Все эти обстоятельства нужно учесть перед тем, как приступить к работе по водоотводу.

Если вода на участке после снежной зимы или обильных дождей долго не уходит, то надо обязательно проверить на каком уровне залегают грунтовые воды. Самый простой способ – пробурить пробную скважину. Для этого берут садовый бур с удлинителем и формируют несколько отверстий в грунте (в разных местах участка, потому что водоносный пласт залегает неравномерно) на глубину от одного до двух метров.

Если через 1-2 дня скважины наполнятся водой, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод. В этом случае дренажная система должна иметь обширные разветвления. Большое количество воды не всегда быстро может уйти самотеком в приемник, поэтому иногда приходится дополнительно устанавливать насосное оборудование.

Для отвода воды на участках, расположенных с уклоном, совмещают два типа дренажа – открытый и закрытый. Это необходимое условие для сохранения верхнего плодородного слоя, который может быть размыт стекающей по грунту водой. Колодец для сбора воды располагают в самой низкой точке местности.

Традиционной схемой дренажной конструкции для участка с уклоном считается «елочка». Если территория очень большая, то целесообразно дополнить систему водоотвода поперечной траншеей. Вода из нее должна уходить непосредственно в нижний колодец.

Вода надолго задерживается на глинистых почвах, это мешает нормальному росту и плодоношению растений. Корни загнивают от обильной влаги и рост садово-огородных культур прекращается. На таком грунте используют комбинированный дренаж – глубинный и поверхностный метод. Перед тем как засыпать траншеи первым слоем песка или щебенки обязательно взрыхляют глинистое дно.

Торфяной грунт характеризуется высоким уровнем залегания подземных вод. Весной на участке долго не высыхают лужи. Установление дренажной системы считается обязательным условием для проживания на таком участке, дает возможность вырастить урожай и красиво оформить ландшафт. Перфорированные трубы располагаются в продольном и поперечном направлении, глубина траншей для торфяных грунтов составляет 40-50 см.

Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция

Перед составлением проекта необходимо узнать особенности участка:

- Начертить план с точным расположением всех построек, садовых дорожек и беседок. Учесть те места, где проходят наружные и подземные коммуникации.

- Составить схему с размерами фундаментов построек, особенно внимательно изучить глубину их залегания.

- Нарисовать топографическую карту с указанием особенностей рельефа.

Чтобы комплектующие дренажной системы не повредили корни растений, на чертеже отмечаются места посадки деревьев и кустарников.

Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

- Определить месторасположение естественного приемника воды – дорожная канава или природный водоем.

- По периметру участка прорыть траншеи глубиной 1-1,3 м и шириной 40 см для укладки в них магистральных труб диаметром 110 мм. Минимальное расстояние расположения траншей от забора составляет 50 см, от края отмостки постройки – 100 см.

- Выкопать на участке траншеи глубиной 80 см и шириной 30 см для перфорированных труб, которые собирают воду и передают ее магистральным каналам. Для полноценного стока воды необходимо соблюдать уклон не менее 1 см на 1 погонный метр. Промежуток между дренами для глинистой почвы составляет 8-10 метров.

- Пролить каналы большим количеством воды. Если скорость оттока низкая, то необходимо увеличить градус уклона, при застое вод – создать дополнительные дренажные ответвления.

- После проверки дно засыпать речным песком на 10 см и утрамбовать.

- Каналы выстелить геотекстилем, плотность которого составляет 120-150 гр/м2, и заполнить гравийным щебнем с фракцией 20-40 мм на высоту 5-10 см.

- Чтобы предотвратить заиливание, трубы надо обмотать геотекстилем или объемными фильтрами из кокосового волокна.

- Уложить гофрированные трубы и подвести их к магистральным каналам. В поворотах трубы соединить между собой фитингами или крестовинами, завернутыми в геотекстиль.

- Засыпать дренажную конструкцию крупнозернистым песком или гранитным щебнем фракции 5-20 мм.

- Сложить внахлест края геотекстиля и закрыть траншею дерном.

Когда нет природного водоприемника или искусственного оврага, то собранная вода может поступать в накопительный колодец, который обустраивают в низком месте участка. Если рельеф местности позволяет, то вода следует в дренажный приемник самотеком. В противном случае для откачки воды используют насосное оборудование. Для контроля над работой дренажной конструкции и очистки труб создают смотровые колодцы. Их располагают в поворотах и местах пересечения труб.

Источник