Остановить деградацию почв

Обеднение и деградация почвы — проблема для большинства фермеров и агрокомпаний во всем мире. В том числе, для тех, кто ведет органическое сельское хозяйство. О том, как можно изменить ситуацию, шел разговор на прошедшей в конце февраля конференции в научном центре Сколково.

За прошедшие годы направление биологизации сельского хозяйства шагнуло далеко вперед. К сожалению, в России многие инновационные разработки не представлены. Тем не менее, тренд органического сельского хозяйства в стране развивается быстрыми темпами. Как отметил председатель правления союза органического земледелия Сергей Коршунов: «По сути, мы впрыгнули в уходящий поезд. Но основы этого важного направления в России не формализованы и не описаны, как в интегрированной, так и в биологической системах».

Российские парадоксы

Деградации почв на российских полях происходит не столько по причине применения агрохимикатов и удобрении, сколько из-за водяной и воздушной эрозий, а также засаливания почв. По данным ВНИИ Биологической защиты растений, на сегодняшний день в той или иной мере деградировавших земель в России порядка 60%, и ежегодно их площадь «прирастает» еще на 400-500 тысяч га.

При этом большое количество пашни находится на почвах черноземного типа, либо близких к ним. Всего в России сконцентрировано 43% мировых черноземов.

По оценке заместителя декана по науке факультета почвоведения МНУ им. М. В. Ломоносова Павла Красильникова, в мире есть два вида деградации почв: связанная с низкими вложениями в землю (чаще в странах «третьего мира») либо от чрезмерных нагрузок и запредельных норм минеральных удобрений и химических средств защиты растений (чаще всего в странах Евросоюза). «Россия — уникальная страна, у нас есть оба вида деградации. В последнее время, особенно на юге страны, где наблюдается высокие нагрузки на почву, а между тем они как раз наиболее плодородные», — заметил он.

По данным факультета почвоведения МГУ, водная и ветровая эрозия в той или иной мере затрагивают 70 млн га, засоленность почв — более 40 млн га. Еще на 56 млн га отмечается низкое содержание гумуса, овражная эрозия занимает почти 1,7 млн га, развеваемые пески — более 6,3 млн га. При этом вполне вероятно, что ситуация еще хуже, так как систематической оценки деградации почв на территории РФ давно не проводилось.

Когда удобрения не помогают

На многих российских полях отмечается потеря органического вещества, которое является одним из основных компонентов в плодородии и здоровье почв. Для бездефицитного баланса гумуса в почвах России требуется внесение 7 тысяч т/га в год органических удобрений в пересчете на подстилочный навоз. По данным ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», фактическое внесение удобрений в РФ в период с 1990 по 2016 гг. упало с 3,7 до 1, 2 т/га. В ряде случае органических удобрений в достаточном количестве, чтобы обеспечить нужды сельского хозяйства, просто не производится. По словам представителя ВНИИ БЗР Анжелы Асатуровой, в период 2006 — 2013 гг. суммарный вынос питательных веществ из почвы составил – 75 млн т в действующем веществе, внесено было всего 35 млн т.

Не менее влияет на плодородие и переуплотнение почв, которое происходит из-за воздействия тяжелой сельхозтехники на структуру почвы. Переуплотнение отмечается на 80% российских сельхозугодий.

«Когда мы говорим о потерях урожая, мы связываем это не только с тем, что почвы деградируют, но и с тем, что в почве под влиянием стрессовых факторов увеличивается количество патогенных организмов, которые являются токсичными не только для почвы, но и для растений», — заметила Анжела Асатурова. По ее словам, последние три года многие клиенты института Биологической защиты растений обращаются с тем, что препараты и агротехнические мероприятия не работают. Так, в Краснодарском крае отмечается загрязнение почв пестицидами. Например, когда старые плодовые виноградники не выкорчевывались с помощью техники, а обрабатывались химическими средствами.

Региональный опыт управления почвенными ресурсами

Как замечает декан по науке факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова Павел Красильников, не так давно ФАО (сельскохозяйственная организация ООН) были одобрены добровольные принципы устойчивого управления почвенными ресурсами. Многие из них перекликаются с принципами биологического земледелия. В России тоже есть примеры внедрения подобных принципов, к примеру, в Белгородской области или Ставропольском крае, где плодородием и здоровья почв озаботились на законодательном уровне.

Как рассказал заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Василий Мельников, действовавшая в области с 2011 по 2018 гг. программа позволила остановить потребительское отношение к почвенному плодородию, создать условия для предотвращения эрозионных процессов и нарастить почвенное плодородие. Как следствие — урожайность и динамика валового производства основных зерновых и зернобобовых культур в области находится на уровне 45-50 ц/га, тогда как в целом по России в пределах 25-30 ц/га. Если говорить еще более детально, то средняя урожайность озимой пшеницы за последние 5 лет (без учета 2018 г) составила 45,4 ц/га, ячменя — 35,06, кукурузы на зерно — 63,02, подсолнечника — 24,08, сахарной свеклы — 424,48 ц/га.

В области сильно развито животноводство. По итогам 2018 года было произведено 1,7 тысячи тонн мяса. Количество органических отходов составило: от свиноводческих предприятий — более 10 млн т; от птицеводческих — 3 млн т; от КРС — 2 млн т. Это стало стимулом для переработки отходов и внесения в почву органики.

В числе других механизмов биологизации сельского хозяйства Белгородской области также был введен обязательный (не менее 10% в структуре севооборота) посев многолетних трав. Дело в том, что в области большое количество склоновых земель (с уклоном в 3-5 градусов), на которых растениеводство невыгодно. В рамках программы их решили отдавать под посевы многолетних трав либо под культуры сплошного сева. Реализовать такое решение позволила собственность на землю — 600 тысяч из полутора миллионов являются собственностью правительства Белгородской области. Местные производители молока получили эти земли в аренду и были освобождены от арендной платы. Склоновые земли с уклоном больше 5 градусов были вообще выведены из оборота и законсервированы посевами многолетних трав.

«В обязательном порядке мы также установили норму: после уборки раннезерновых культур сельхозтоваропроизводители высевали сидераты любого вида. Это позволяло за июль – сентябрь набрать неплохую биомассу и выйти на производство 6 тысяч т/га органических удобрений. Мы также обратили внимание на проблему кислых почв, каких в Белгородской области одна треть. Если взять все работы по известковании пашни в России, то на Белгородскую область пришлось 27%. В итоге сейчас в регионе осталось только 7% среднекислых почв, остальные — слабокислые», — отметил Василий Мельников. Сейчас Минсельхоз Белгородской области разрабатывает второй этап программы биологизации земель.

Три года назад, в 2016 году в Сколково прошла третья конференция по органическому сельскому хозяйству. За это время органическое направление получило признание на уровне государства. Теперь в России есть федеральный закон и государственные стандарты. «Но все это только часть большой работы по сохранению и повышению плодородия почв, которая для России сверх актуальна», — подвел итоги конференции Сергей Коршунов..

Источник

Как предотвратить деградацию почвы

Россия имеет большое разнообразие почв. К примеру только черноземы – наиболее плодородные почвы, которые В.В. Докучаев называл «Царем почв», занимают всего 6 % общей площади страны, но на них находится около половины всей площади пахотных угодий и производится около 80 % всей земледельческой продукции. Кроме того почвы, выполняют важнейшие биосферные функции на нашей планете, обеспечивая создание благоприятной окружающей среды, производственной деятельности.

Следовательно, если почва является одним из компонентов биосферы, то она обладает свойством, присущим биосфере в целом, то есть плодородием [1].

С.П. Кравков под плодородием почв понимал такое состояние всех их свойств, при котором возможна жизнь растений. Причем свойства почв разделил на благоприятные и вредные для растений [2].

Под плодородием почв в настоящее время понимается такое состояние всего комплекса их состава и свойств, при котором обеспечивается снабжение растений факторами жизни – элементами питания, водой, физическими и физиологическими условиями роста и развития [4].

Со временем начала осуществления земельной реформы в Российской Федерации (1991 г.) и реформирования земельных отношений землеустройство использовалось как инструмент по разгосударствлению и приватизации земель, реорганизации землепользований бывших колхозов и совхозов, перераспределению земель и передаче их новым хозяйствующим субъектам.

При деградации земель происходит нарушение восстановительной функции, свойственной природным объектам. Причины деградации земель и опустынивания обусловлены в основном колебаниями климата и антропогенной деятельностью. В результате воздействия этих процессов, прежде всего, страдает устойчивое и безопасное развитие стран, в первую очередь, сельскохозяйственное производство [8].

Заметная деградация сельскохозяйственных земель. Примерно 90 % сельскохозяйственных земель определяются как земли, подверженные риску опустынивания.

Определение эрозионной опасности проводится по основным факторам: элементам мезорельефа (склон, вершина, шлейф); крутизне, длине, форме, части (нижняя, средняя, верхняя), экспозиции склонов; площади водосбора; почвам (генезис, механический состав верхнего 10-см слоя, количество частиц более 1 мм в слое 0-5 см); генезису и литологии подстилающих почву пород; естественному растительному покрову; сельскохозяйственному использованию территории.

Основным признаком потенциальной опасности проявления эрозии принята комковатость почвы, то есть весовое содержание фракций крупнее 1 мм в диаметре в слое 0-5 см, выраженное в процентах к взятой из этого слоя навеске. При 60 % и более комковатости почва устойчива и не нуждается в дополнительных почвозащитных мероприятиях, при 50-60 % слабоустойчива и требует защитных мер, при комковатости меньше 50 % необходимо усиление мер защиты [3, 9].

Согласно Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (1994 г.), «опустынивание» означает деградацию земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность человека. Неотъемлемой частью проблем опустынивания является деградация земель [5. ст. 4].

Почвенной эрозии подвержены значительные площади и в зарубежных странах мира, что приводит к огромным потерям. По различным оценкам, в Европе и США в среднем из-за почвенной эрозии теряется 17 тонн почвы с гектара в год, в Азии и Африке – 50 тонн, в Латинской Америке эти потери оцениваются на уровне 20–60 тонн. Европа менее всего подвержена эрозии, ежегодно теряет миллион тонн.

На долю водной эрозии приходится 55,6 % площади подверженных деградации почв, 27,9 % – ветровой эрозии (деградации), 12,2 % – на долю химических факторов деградации (засоление, загрязнение, истощение элементов питания), 4,2 % – физического уплотнения и подтопления почв.

Но если масштабы и степень загрязнения земель и почв в зонах действия промышленных предприятий сравнительно хорошо изучены, то уровень загрязнения сельскохозяйственных земель сегодня практически не изучается и не оценивается.

Мелиоративные мероприятия играют существенную роль в деле рационального и эффективного использования земли. При этом решаются главным образом следующие вопросы: осушительные работы, размещение орошаемых земель и оросительных систем; культуротехнические мероприятия, проведение мероприятий по коренному и поверхностному улучшению сенокосов и пастбищ, осуществление предложений по улучшению засоленных, солонцеватых, песчаных и овражно- балочных земель, внедрение комплекса агролесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприятий, рекультивация нарушенных земель.

Площадь земельного фонда Российской Федерации в 2013 году составила 1709,8 млн га без учета внутренних морских вод и территориального моря. За период с 2009 г. По 2013 г. площадь земельного фонда Российской Федерации увеличилась. Динамика изменения земельного фонда российской Федерации по категориям проходит в направлении увеличения земель несельскохозяйственного назначения и, соответственно, уменьшения земель сельскохозяйственного назначения (рис. 1).

Рис. 1 Динамика земельного фонда Российской Федерации по категориям земель

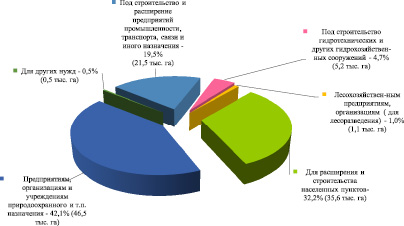

Также Земельным кодексом Российской Федерации допускается изъятие из земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных целей при условии худшего их качества согласно кадастровой стоимости. За истекший год из земель сельскохозяйственного назначения по этой причине выбыло 110,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе под строительство и расширение предприятий промышленности, транспорта, связи и иного назначения отведено 21,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, для расширения и строительства населенных пунктов – 35,6 тыс. га, предприятиям, организациям и учреждениям природоохранного назначения – 46,5 тыс. га, для других целей – 6,8 тыс. га (рис. 2).

Рис. 2. Доля сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для государственных и общественных нужд

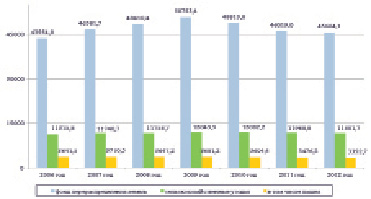

Рис. 3. Изменение площади земель фонда перераспределения, сельскохозяйственных угодий в его составе, в том числе пашни (тыс. га)

В 2012 году отмечалось сокращение пахотных земель (на 123,5 тыс. га) в составе земель фонда перераспределения вследствие их предоставления для сельскохозяйственного использования. Значительные площади пашни были вовлечены в сельскохозяйственный оборот в Амурской области (29,2 тыс. га), Красноярском крае (14,8 тыс. га), Свердловской области (14,1 тыс. га), Кабардино-Балкарской Республике (12,8 тыс. га), Республике Калмыкия (12,7 тыс. га), Приморском крае (11,2 тыс. га) [6].

Изменения площади земель фонда перераспределения, сельскохозяйственных угодий в его составе, в том числе пашни, предоставлены на рис. 3.

В настоящее время в связи с отсутствием требуемого землеустроительного обеспечения должным образом не исполняется Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [7].

По устранению деградации почв предлагается целый ряд обще принятых противоэрозионных мероприятий: организационно-хозяйственные, агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные, а также введение на сельскохозяйственных землях ландшафтно-экологического землеустройства.

С помощью обработки решается ряд важнейших задач по окультуриванию и повышению плодородия почвы, прежде всего таких, как создание благоприятного строения почвы для накопления воды, ее сохранения, усиления деятельности полезных почвенных микроорганизмов и накопления питательных веществ, заделка удобрений и семян. Правильная обработка почвы способствует ее очищению от засоренности и многих вредителей посевов. Известно также, что только путем механической обработки можно коренным образом переделать почву – увеличить мощность ее пахотного слоя.

Источник