Как проводят отбор проб почвы микробиология

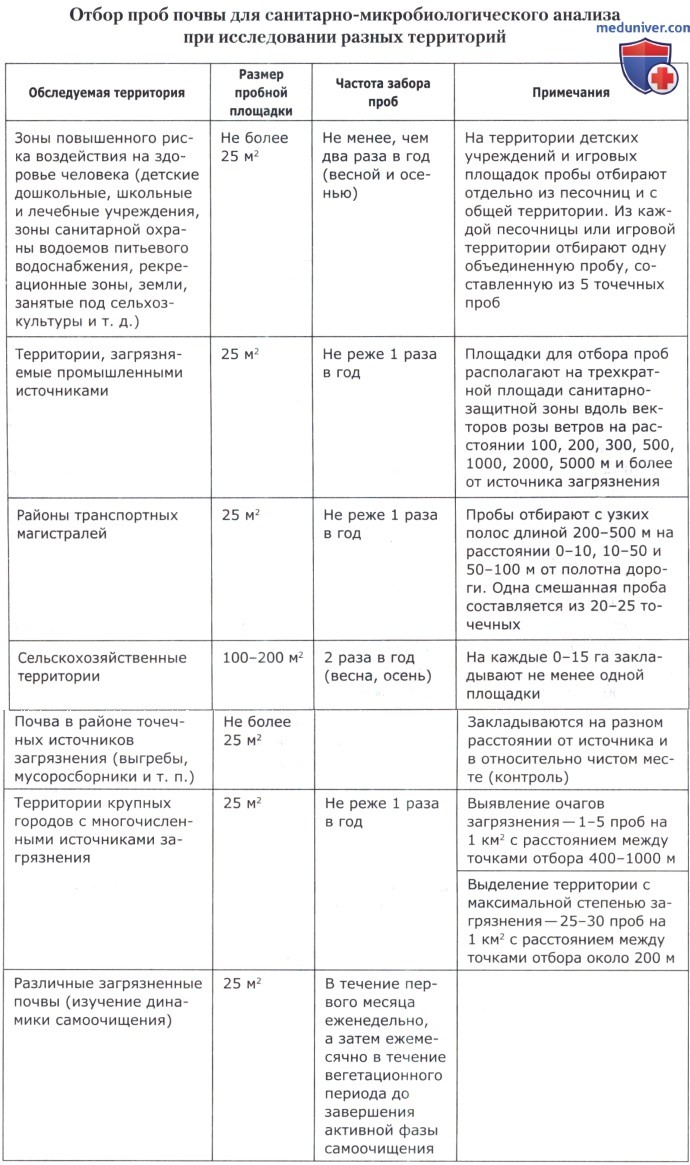

При выборе места для отбора проб почвы с целью санитарно-микробиологического анализа необходимо знать особенности топографии местности, почвенного и растительного покрова (тип, механический состав, рельеф и т. п.), климата, размеры исследуемой территории, наличествует или отсутствует на участке канализация, расстояние от источников загрязнения воды и почвы, характер землепользования.

Если нет особых указаний, на обследуемой территории до 1000 м 2 выделяют два участка по 25 м 2 . Один должен быть расположен вблизи источников загрязнения (свалки, выгребные ямы, мусорные ящики и пр.), а другой—в отдалении от них (контроль). Если па исследуемом участке имеется несколько источников загрязнения, то выделяют участки около каждого из них. При отсутствии видимых источников загрязнения выделяют участки на каждом элементе рельефа изучаемой земельной площади.

Если обследуются значительные территории, то на каждые 100 га при спокойном рельефе местности намечают для отбора проб почвы 6-7 участков площадью по 25 м 2 .

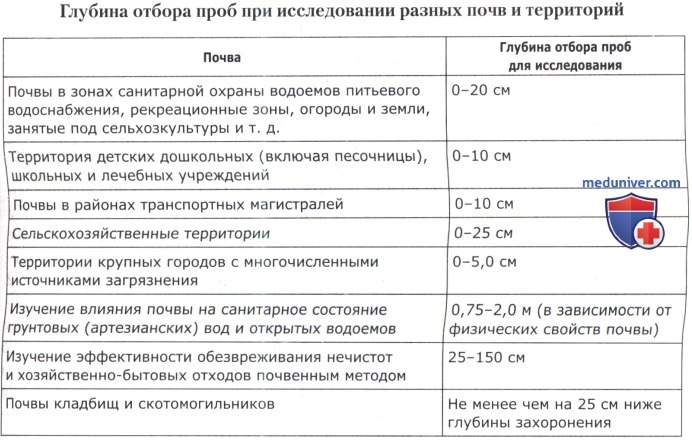

На каждом участке намечают пять точек по диагонали или четыре — по углам и одну в центре участка. В соответствии с этим отбирают 10 проб (из разных мест исследуемой территории). Почву берут стерильным ножом, лопатой или совком на глубине до 20 см (иногда из более мелких слоев — до 10 см или более глубоких). Образец массой 200-300 г помещают в стерильную банку или чистый прочный полиэтиленовый пакет и хорошо перемешивают. Следовательно, смешанный образец с каждого из двух выбранных участков должен иметь массу не менее 1 кг. Банки или пакеты закрывают и снабжают этикетками со сведениями об отобранных в них пробах.

Образцы из глубоких слоев почвы (0,75-2,0 м) берут буром (почвенный бур Некрасова и др.). При отсутствии бура делают разрез до нужной глубины и стерильной лопаткой или ножом отбирают несколько образцов почвы с отвесной стороны ямы соответственно каждому горизонту. Пробы отбирают осторожно от нижнего горизонта к верхнему, чтобы не смешать их с вышележащими слоями почвы.

При отсутствии достаточного количества стерильных инструментов для отбора проб необходимо перед взятием каждого нового образца почвы инструмент обмыть, обтереть спиртом и затем обжечь.

Отобранные пробы анализируют в тот же день. Допускается хранение образцов почвы в лаборатории не более 24 ч в холодильнике при температуре 1-5 °С. Более продолжительное хранение обесценивает результаты анализа.

Подготовка почвы для анализа. Образцы почвы освобождают от крупных включений (корни, щебень, стекло и т. п.), крупные почвенные агрегаты дробят. Почву доводят до воздушно-сухого состояния, тщательно перемешивают и высыпают на стерильную бумагу. Затем готовят средний образец почвы одного участка массой 0,5 кг. Отобранную почву тщательно размельчают и просеивают через стерильное сито (размер ячеек 3 мм), высыпают на стерильную бумагу, хорошо перемешивают. Готовят навеску (30 г) и вносят ее в стерильную чашку с гладкой поверхностью.

Почву растирают с 10-15 мл стерильной воды, которую отливают из колбы, содержащей 270 мл стерильной водопроводной воды. После растирания в течение 5 мин почву переносят в упомянутую колбу с водой. Почву, оставшуюся на чашке, смывают в колбу водой, которую берут из нее же. Затем колбу с почвой тщательно встряхивают в течение 10 мин (или обрабатывают 3 мин на мешалке механического диспергатора—размельчитель тканей РТ-2 идр.). Из полученной суспензии без отстаивания готовят разведения. Из первоначальной взвеси (1:10) отбирают стерильной пипеткой 1 мл и вносят в пробирку с 9 мл стерильной водопроводной воды, тщательно перемешивают.

Из полученного разведения почвы (в 100 раз) готовят таким же образом последующие разведения (10 -3 , 10 -4 , 10 -5 , 10 -6 , 10 -7 ). Причем для приготовления каждого нового разведения необходимо использовать свежую стерильную пипетку. Таким образом, 1 мл взвеси 1:10 соответствует 0,1 г почвы, 1 мл разведения 1:100-0,01 г и т. д.

В ряде лабораторий для приготовления исходной суспензии (1:10) используют навески от 1 до 10 г и соответствующее количество стерильной воды. Полученная взвесь встряхивается в течение 10 мин (или 3 мин на мешалке) и немедленно используется для приготовления разведений, как описано выше.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 29.09.2019

Источник

Как проводят отбор проб почвы микробиология

Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

Nature protection. Soils. Methods for sampling and preparation of soil for chemical, bacteriological, helmintological analysis

Дата введения 2019-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Некоммерческое партнерство Координационно-информационный центр государств — участников СНГ по сближению регуляторных практик» (Ассоциация «НП КИЦ СНГ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. N 52)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

Госстандарт Республики Беларусь

Госстандарт Республики Казахстан

Институт стандартизации Молдовы

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2018 г. N 202-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17.4.4.02-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2021 год; поправка, опубликованная в ИУС N 10, 2021 год

Поправки внесены изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на случаи общего и локального загрязнения почв, происшедшего в результате аварийных розливов и просыпки токсичных материалов, аварийных залповых выбросов вредных и токсичных веществ, разрывов канализационных коллекторов, разрушения дамб и обваловок шламонакопителей и в других аварийных ситуациях для установления факта наличия загрязнения.

Настоящий стандарт устанавливает методы отбора и подготовки проб почвы естественного и нарушенного сложения для химического, бактериологического и гельминтологического анализа.

Настоящий стандарт предназначен для контроля общего и локального загрязнения почв в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения, при оценке качественного состояния почв, а также при контроле состояния плодородного слоя, предназначенного для землевания малопродуктивных угодий и при осуществлении государственного экологического надзора.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 892-89 Калька бумажная. Технические условия

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия

ГОСТ 1625-2016 Формалин технический. Технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3251-91 Клеенка подкладная резинотканевая. Технические условия

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 16317-87 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18300-87* Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878-2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия».

ГОСТ 19126-2007 Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия

ГОСТ 19596-87 Лопаты. Технические условия

ГОСТ 23707-95 Инструмент мелкий для обработки почвы. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 33781-2016 Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Аппаратура, материалы, реактивы

Ножи почвенные по ГОСТ 23707.

Ножи из полиэтилена или полистирола по технической документации.

Буры почвенные по технической документации.

Холодильник, поддерживающий температуру от 4°C до 6°C по ГОСТ 16317.

Холодильники-сумки по технической документации.

Весы лабораторные общего назначения с предельной нагрузкой 200 и 1000 г по ГОСТ OIML R 76-1.

Кюветы эмалированные по технической документации.

Кристаллизаторы стеклянные по ГОСТ 25336.

Сита почвенные с сеткой 0,25; 0,5; 1; 3 мм по ГОСТ 6613.

Спиртовки лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336.

Ступки и пестики фарфоровые по ГОСТ 9147.

Ступки и пестики яшмовые, агатовые или из плавленого корунда по технической документации.

Флаконы или банки стеклянные широкогорлые с притертыми пробками вместимостью 300, 500, 800, 1000 см по технической документации.

Банки или коробки из пищевого полиэтилена или полистирола по технической документации.

Шпатели металлические по ГОСТ 19126.

Шпатели пластмассовые по ГОСТ 19126.

Совки по технической документации.

Бумага оберточная по ГОСТ 8273.

Клеенка медицинская по ГОСТ 3251.

Мешочки тканевые по ГОСТ 30090.

Пакеты и пленка полиэтиленовые по ГОСТ 12302.

Источник

Как проводят отбор проб почвы микробиология

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧВЫ

(с изм., внесенными Методическими указаниями, утв. Минздравом СССР 19.02.1981 N 2293-81, МУ 2.1.7.730-99, утв. Минздравом РФ 07.02.1999)

Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР В.Е.КОВШИЛО 4 августа 1976 г. N 1446-76

Санитарная охрана почвы, как одного из важнейших объектов окружающей среды, в настоящее время имеет актуальное значение. В первую очередь это связано с тем, что несмотря на профилактические мероприятия, проводимые в нашей стране и за рубежом, заболеваемость кишечными инфекциями бактериальной и вирусной природы остается на высоком уровне, что в значительной степени обусловлено циркуляцией в окружающей среде патогенных энтеробактерий и кишечных вирусов.

Однако, чтобы своевременно ограничить циркуляцию в окружающей среде патогенных микроорганизмов за счет проведения профилактических мероприятий, необходимо иметь высокочувствительные и доступные широкой практике методы их обнаружения в объектах внешней среды, в том числе и в почве.

Широкое использование ядохимикатов в сельском хозяйстве обусловливает значительное загрязнение ими почвы. При этом в силу физико-химических особенностей почвы, процессов сорбции в ней создаются условия для накопления пестицидов и тесного контакта их остаточных количеств с микрофлорой. В литературе накоплен значительный материал о различном неблагоприятном воздействии химических токсических веществ на микроорганизмы. В этих условиях перед санитарно-эпидемиологической службой появляется ряд новых задач, увеличивающих объем исследований почвы по санитарно-микробиологическим показателям. Так, изучение влияния химических веществ на процессы самоочищения почвы, почвенный микробиоценоз, на выживаемость кишечных микробов в почве является одним из этапов гигиенического нормирования вредных химических веществ в почве.

В изданных за последние годы руководствах и сборниках по санитарной микробиологии и гигиене почвы (1-2, 4-7) практически повторяется инструкция по санитарно-бактериологическому исследованию почвы населенных мест (1958). В настоящее время получены новые данные по усовершенствованию методов обнаружения в почве патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов, которые можно рекомендовать для практической санитарной службы.

Настоящие Методические указания предназначены для использования санитарно-бактериологическими лабораториями санитарно-эпидемиологических станций, осуществляющих контроль за санитарным состоянием почвы, микробиологами научно-исследовательских учреждений и производственных лабораторий, изучающих влияние химических веществ на микрофлору почвы в плане их нормирования.

I. СХЕМА И САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЫ

В настоящих Методических указаниях приведен полный набор микробиологических показателей и методов их определения, использование которых позволяет дать комплексную санитарно-микробиологическую оценку почвенного покрова. Одни показатели (бактерии группы кишечных палочек, термофильные, нитрифицирующие, общее количество бактерий и Cl. perfringens) указывают на степень фекального загрязнения. Изучение состояния почвенного биоценоза по этим показателям и дополнительно по ряду групп и видов почвенной микрофлоры позволяет более глубоко определять изменения в почве, происходящие в результате бактериального, органического и химического загрязнений.

В соответствии с целями исследований в каждом конкретном случае можно использовать определенную группу показателей. В таблице 1 приведены 4 группы показателей. При проведении текущего санитарного надзора за состоянием почвы целесообразно ограничить исследования проведением краткого санитарно-микробиологического анализа, указывающего на наличие и степень фекального загрязнения почвы. По показателям, включенным в эту группу, можно определять и самоочищение почвы от энтеробактерий и органических веществ.

СХЕМА САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЫ

Исследование почвы по полному санитарно-микробиологическому анализу показано при осуществлении предупредительного санитарного надзора при выборе территорий для размещения населенных пунктов, отдельных объектов, ЗПО и др., а также при проведении научных исследований. Проведение анализа почвы по полной схеме позволяет получать наиболее полные данные о степени фекального и органического загрязнения и течении процессов самоочищения.

Определение влияния химических веществ на почвенный биоценоз предусматривает дополнительные исследования, позволяющие дать более быструю характеристику антибактериального действия химических соединений, а также их действия на активность почвенной микрофлоры.

В необходимых случаях, а также по эпидемическим показаниям можно проводить индикацию и выделение из почвы патогенных микроорганизмов, в распространении которых почва играет важную роль.

II. ОЦЕНКА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Имеющиеся в литературе данные (1, 2, 3) и исследования, проведенные Молдавским НИИ гигиены и эпидемиологии, позволили разработать схему оценки санитарного состояния почвы по 4-м микробиологическим показателям (табл.2).

СХЕМА ОЦЕНКИ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Количество термофильных бактерий в грамме почвы

Наличие кишечной палочки в титрах 0,9 и ниже свидетельствует о несомненном фекальном загрязнении почвы, притом свежем. Одновременно могут быть зарегистрированы низкие титры Cl. perfringens и нитрификаторов. Однако следует иметь в виду, что в первое время после имевшего место органического загрязнения нитрификаторов может быть мало — необходимо время, чтобы они успели размножиться.

В процессе самоочищения на разных этапах возникают различные количественные соотношения этих показателей. Наиболее быстро отмирает кишечная палочка, поэтому при сравнительно высоких ее титрах титры Cl. perfringens и нитрифицирующих бактерий низкие. Это показывает, что в почве интенсивно протекают процессы самоочищения как от патогенных микроорганизмов, так и от органического загрязнения.

Высокий титр (1,0 и выше) кишечной палочки при низких титрах остальных 3-х показателей характеризует почву как свободную от возбудителей кишечных инфекций, но в которой еще не закончились процессы распада и минерализации органических веществ.

Высокие титры всех показателей свидетельствуют о законченных процессах самоочищения и характеризуют почву как чистую, свободную от патогенных энтеробактерий и органических загрязнений.

Эти моменты имеют важное значение при определении не только фактического санитарного состояния почвы определенных территорий, но и для выяснения стадий течения процесса самоочищения, установления сроков полива, удобрения почвы навозом и т.д.

О загрязнении почвы навозом и компостами свидетельствует повышенное содержание в ней термофилов (более 1000 клеток в 1 г почвы).

Дополнительным показателем является общее количество бактерий в грамме почвы. Единого норматива этого показателя нет, так как количество бактерий в почвах разных типов и климатических районов сильно варьирует. Для подзолистых почв наличие 10 млн. бактерий в грамме почвы и более указывает на фекальное загрязнение. Для других типов почв необходимо устанавливать конкретные нормативы этого показателя.

Приведенная выше схема позволяет оценивать санитарное состояние почвы в 2-х аспектах: загрязнения патогенными энтеробактериями и органическими веществами. Причем исследования, проведенные в ИОКГ им.А.Н.Сысина, Молдавском НИИ гигиены и эпидемиологии и в Киевском НИИ ОКГ им.А.Н.Марзеева, показали, что основной косвенный показатель — численность кишечных палочек — является надежным индикатором фекального загрязнения почвы и при загрязнении ее химическими веществами. Вышеизложенное позволяет рекомендовать эту схему для оценки санитарного состояния почвы независимо от того, загрязнена она химическими веществами или нет.

Косвенные микробиологические показатели не указывают на наличие или отсутствие в почве других возбудителей инфекционных заболеваний (столбняка, сибирской язвы, ботулизма), кишечника и других вирусов, патогенных для человека.

Для выделения или индикации этих патогенных микроорганизмов необходимо проводить специальные исследования с использованием лабораторных животных в крупных бактериологических лабораториях или научных учреждениях. Описание этих методик приводится ниже в соответствующих разделах Методических указаний.

В санитарно-бактериологических лабораториях районных санэпидстанций можно проводить исследование почв на присутствие тифопаратифозных и сальмонеллезных возбудителей. Необходимость в проведении таких анализов возникает при расследовании вспышек, при установлении источника заражения, а также при проведении противоэпидемических мероприятий.

III. ОТБОР ПРОБ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

Санитарное обследование, выбор точек отбора проб

Увеличение количества источников загрязнения почвы привело к необходимости увеличения объема работы по санитарной охране почвы. В настоящее время санитарному надзору подлежат не только территории населенных мест, но и за их пределами.

Основными объектами, территории которых подлежат контролю органов санитарного надзора с применением санитарно-микробиологических методов исследования и требующими проведения ряда мероприятий по предотвращению загрязнения почвы, являются: детские и лечебно-профилактические учреждения; сельские и неканализованные районы городских населенных пунктов; территории первого пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; зоны свалок, отвальных площадок; сельскохозяйственные поля, орошаемые водой из открытых водоемов, стоками животноводческих ферм и комплексов и удобряемые навозом; земледельческие поля орошения городскими и промышленными сточными водами, а также при внесении их осадков в качестве удобрения.

Обязательным предварительным этапом при санитарно-бактериологическом исследовании почвы является санитарное обследование. Суть его заключается в том, что санитарный врач на основании предварительно составленной карты санитарного обследования визуально и в результате опроса описывает изучаемую территорию, выбирает на ней точки взятия проб, участвует в отборе проб. В Приложении 1 дан примерный образец карты санитарного обследования земельного участка.

На основании результатов санитарного обследования территории и ее описания составляется схематический план земельного участка с нанесением источников загрязнения. Это позволяет правильно обосновать выбор точек отбора проб почвы.

На изучаемой территории при наличии одного источника загрязнения выделяют два участка, 25 м каждый; один вблизи источника загрязнения (опытный), другой — вдали (контрольный). Контрольный выбирают с таким расчетом, чтобы он был заведомо незагрязненный и имел одинаковый почвенный состав с опытным.

Если на изучаемой территории имеется несколько источников загрязнения, то необходимо выделить несколько опытных участков около каждого загрязняющего внешнюю среду объекта. Если на территории нет видимых источников загрязнения, то необходимо выделить участки согласно элементам рельефа.

При санитарно-бактериологическом обследовании почвы значительных территорий определение количества точек для забора проб почвы производится согласно следующим рекомендациям. На каждые 100 га изучаемой территории при спокойном рельефе местности намечают к отбору проб почвы 6-7 участков площадью 25 м . При выраженном рельефе количество отводимых участков увеличивается до 8-10.

Отбор образцов почвы

Пробы почвы отбираются на каждом из участков в его пяти точках по диагонали или по «конверту» (четыре точки по углам и одна в центре).

В том случае, если исследователя интересуют последствия непосредственного внесения химического вещества в почву, пробы отбираются поверхностно (0-1 см) стерильным инструментом (нож, шпатель) в количестве 0,3-0,5 кг в одной точке.

Если изучается воздействие химического вещества на микрофлору почвенного горизонта, то для отбора проб почвы пользуются следующей методикой. Каждая точка, в которой проводится отбор проб почвы, представляет собой центр выбранного для исследования 1 м территории. Здесь выкапывается прикопка (шурф) размером в плане 0,3 м 0,3 м и глубиной 0,2 м. Поверхность одной из стенок шурфа очищают стерильным ножом. Затем из этой стенки вырезают почвенный образец, размер которого обусловлен заданной навеской. Так, если необходимо отобрать 200 г почвы, размер образца 20 см 3 см 3 см, 500 г — 20 см 5 см 3 см.

При изучении воздействия пестицидов и др. химических веществ на микрофлору и процессы самоочищения в более глубоких слоях почвы для отбора проб почвы пользуются шурфом глубиной до 1 м. Пробы отбираются из стенки шурфа стерильным инструментом через каждые 10 см.

В тех случаях, когда исследователя интересует влияние химических веществ на микрофлору почвы и процессы самоочищения в более глубоких слоях почвы, не имеет большого смысла отбирать пробы почвы, а следует производить изучение грунтовых вод, отбираемых с помощью прибора Гончарука.

Отобранные образцы помещают в стерильную посуду и доставляют в лабораторию. При невозможности приступить к исследованию почвы немедленно допускается хранение образца при температуре 4-5°, но не более 24 часов.

Подготовка и обработка почвы для анализа

Для приготовления среднего образца объемом 0,5 кг почву всех образцов одного участка высыпают на стерильный плотный лист бумаги, тщательно перемешивают стерильным шпателем, отбрасывают камни и прочие твердые предметы. Если проба почвы однородна, допускается тщательное перемешивание почвы в банке. Затем почву распределяют на листе ровным тонким слоем в форме квадрата.

Диагоналями почву делят на 4 треугольника. Почву из двух противоположных треугольников отбрасывают, а оставшуюся вновь перемешивают, опять распределяют тонким слоем и делят диагоналями и так до тех пор, пока не останется примерно 0,5 кг почвы.

Перед посевом почву диспергируют. С этой целью почву с соблюдением условий стерильности просевают через сито диаметром 3 мм. При просеивании сито покрывают сверху стерильной бумагой. Почву дисперсную можно не подвергать просеиванию. Почву торфяную, содержащую большое количество органических веществ, предварительно растирают в ступке. Неперегнившую растительную массу отбрасывают.

Образец почвы тщательно перемешивают и из него отбирают навески, величины которых выбираются исходя из предполагаемой степени загрязнения почвы и планируемых определений. Для учета почвенных микроорганизмов и энтеровирусов достаточно навески от 1 до 10 г, для санитарно-показательных микроорганизмов от 1 до 30 г, для патогенных энтеробактерий (50-55,5 г). Первое разведение навески почвы (1:10) делают в стерильной посуде, добавляя стерильную водопроводную воду в соотношении 1:10 к весу почвы (например: 1 г почвы разводят в 10 мл стерильной водопроводной воды, 10 г почвы — в 100 мл воды и т.д.). После приготовления навески применяют соответствующую предварительную обработку почвы в зависимости от типа и вида учитываемого микроорганизма. Основная цель, которую преследуют проводя предварительную обработку почвы, заключается в том, чтобы извлечь клетки микроорганизмов из почвенных агрегатов, что достигается разрушением последних и десорбцией микроорганизмов с поверхности почвенных частиц.

Основными приемами предварительной обработки почвы являются: 1) 10-минутное вертикальное встряхивание почвенной суспензии первого разведения в пробирках с резиновыми пробками — при навеске почвы 1 г; 2) 3-минутная обработка почвенной суспензии первого разведения на мешалке механического диспергатора (размельчитель тканей, марки РТ-2) — при навеске почвы более 1 г.

Почвенную суспензию, содержащую в 1 мл 0,1 г почвы, через 30 секунд после предварительной обработки (за это время оседают грубые минеральные частицы) используют для приготовления последовательно убывающих концентраций почвы. Для этого из первого разведения, находящегося во флаконе, с содержанием почвы 0,1 г/мл отбирают стерильной пипеткой 1 мл и переносят в пробирку с 9 мл стерильной водопроводной воды. При этом получают второе разведение, содержащее 0,01 г/мл почвы. Повторяя эту операцию, доводят разведение почвы до 0,0001-0,00001 г/мл. Для приготовления каждого разведения используют отдельные пипетки.

Приготовленные децимальные разведения используются для посева почвы на различные питательные среды, а также для учета численности микроорганизмов методом прямой микроскопии.

Для определения отдельных показателей применяются и другие способы обработки, описание которых приводится ниже в соответствующих разделах.

Для получения сравнимых и более полных результатов желательно производить пересчет количества обнаруживаемых микроорганизмов на 1 г абсолютно сухой почвы. Для этого необходимо производить определение влажности анализируемого образца почвы. С этой целью навеску почвы (10-20 г) помещают в заранее взвешенный стеклянный или металлический бюкс и высушивают в сушильном шкафу при 105°С. Первое контрольное взвешивание высушенной почвы делают через 3 часа, затем высушивают почву до постоянного веса (контрольное взвешивание каждые 2 часа). Расчет производится по следующей формуле:

N — количество клеток бактерий в 1 г абсолютно сухой почвы;

Nc — количество клеток бактерий в г сырой почвы;

Источник