Оценка структурного состояния почвы по результатам сухого

и мокрого просеивания [12]

| Содержание агрегатов размером 0.25 — 10 мм, в % от массы воздушно-сухой почвы | Структурное состояние почвы | |

| Сухое просеивание | Мокрое просеивание | |

| более 80 60-80 40-60 20-40 менее 20 | более 70 55-70 40-55 20-40 менее 20 | Отличное Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное Бесструктурная |

Для расчета критерия водопрочности сотрудниками агрофизического института предложена следующая формула:

где А — критерий водопрочности, %;

С — содержание фракций в почве размером от 0,25 до 1 мм, полученных при сухом просеивании, % ;

СВП — содержание водопрочных агрегатов размером от 0,25 до 1 мм после мокрого просеивания, %.

Метод качания сит

К прямым методам определения содержание водопрочных структурных агрегатов относится также метод качания сит, разработанный И. М. Бакшеевым под руководством М. Г. Чижевского. Ими был предложен и прибор, впоследствии усовершенствованный А.Н. Киселевым и П. Некрасовым (рис.3).

Рис.3. Прибор И.М.Бакшеева для определения водопрочности структуры почвы

На металлической подставке укреплена круглая пустотелая стойка 1, с обеих сторон которой расположены гнезда 3. В гнезда вставлены цилиндры 4, которые сверху закрываются при помощи винтов крышками, а снизу имеется хоботок 5 с резиновой пробкой 6.

В цилиндры помещается набор сит с диаметрами отверстий 0,25; 0,5; 1; 3; 5 и 7 мм, которые с помощью шатунов и электромотора 2 приводятся в колебательное движение с углом отклонения 45 градусов от вертикали в ту и другую сторону. Прибор может работать на двух скоростях: одно и два качания в минуту.

Подготовка образца почвы и дальнейший ход расчетов аналогичны с методом Саввинова Н.И. Агрегаты размером меньше 0,25 мм в среднюю пробу не включают, но в дальнейших расчетах за 100% принимается навеска, равная 25 г. После подготовки средней пробы и проверки работы прибора цилиндры с ситами вынимают из гнезд и ставят на подставку (рис.4).

Рис.4. Подставка для цилиндров от прибора И.М.Бакшеева

Открыв крышки, в цилиндры наливают воду до середины бортика верхнего сита. Поворачивая набор сит в цилиндрах, поднимая и опуская его, добиваются удаления воздуха, который может оставаться под нижними ситами. После этого переносят навеску на верхнее сито. Цилиндры закрывают крышками, наливают воду доверху и закрывают отверстия колпачками. Цилиндры вставляют в гнезда прибора, включают мотор и замечают время начала качания. Через 12 минут прибор выключают, цилиндры вынимают и устанавливают на подставку. Воду из цилиндров сливают в сосуд, открывают крышки и вынимают сита, для чего поворачивают весь набор против часовой стрелки. Затем смывают почву с каждого сита в отдельные, предварительно взвешенные фарфоровые чашки или алюминиевые стаканы. После осветления воду из чашек или стаканчиков сливают, почвенные агрегаты доводят до абсолютно сухого состояния, взвешивают и рассчитывают процентное содержания каждой фракции, умножая массу фракции на 4. Процентное содержания фракции менее 0.25 мм определяют вычитанием суммы процентов всех остальных фракций из 100. Полученные результаты оформляют по форме 1, приведенной при описании метода Н.И. Саввинова. Оценка водопрочности агрегатов осуществляется исходя из нижеследующей шкалы (табл. 3).

Преимущество этого метода перед методом Н.И. Саввинова заключается в том, что исключается субъективное воздействие на ход анализа, ускоряется процесс определения. Кроме того, он менее трудоемкий.

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВЫ И ВОДОПРОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ СТРУКТУР

Общие сведения

Почва может находиться в двух состояниях — бесструктурном и структурном. При бесструктурном состоянии отдельные элементы (песчинки, пылеватые и илистые частицы) не скреплены между собой в более крупные агрегаты, а существуют раздельно (например, рыхлый песок) или залегают сплошной сцементированной массой (солонцы). При структурном состоянии механические элементы соединены в агрегаты (комочки) различной величины и формы (рис. 1.6).

Рисунок 1.6. Схема структурной (а) и бесструктурной (б) почвы

Способность почвы распадаться на агрегаты называют структурностью, а сами агрегаты, на которые распадается почва при обработке — структурой.

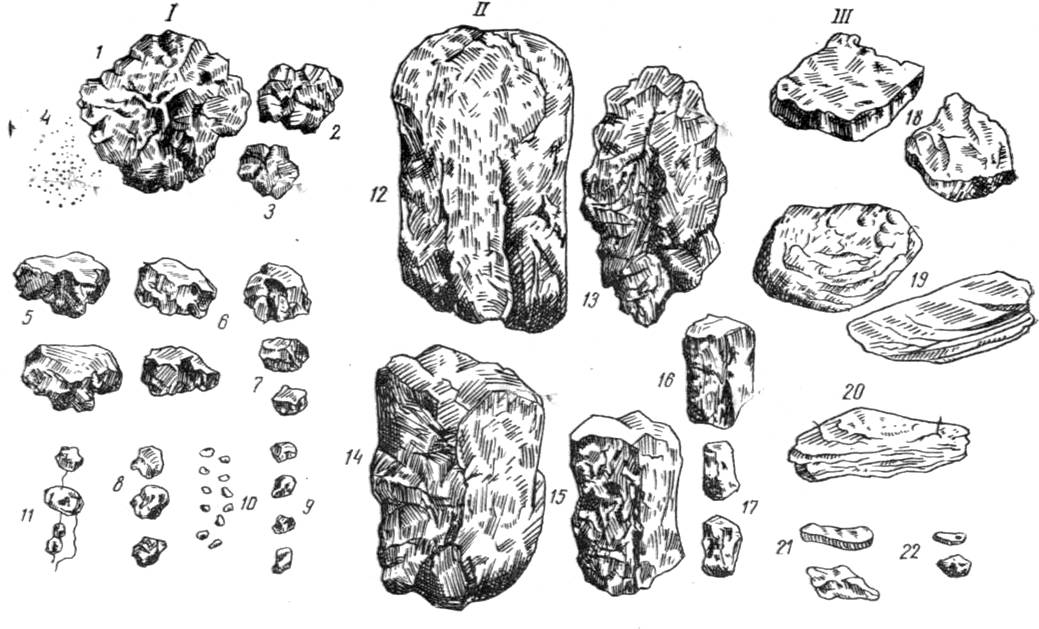

В зависимости от формы структуры ее делят на три типа: I — кубовидную, II — призмовидную и III — плитовидную (рис. 1.7). К кубовидной структуре относят агрегаты, примерно одинаково развитые по двум горизонтальным ( в ширину и глубину) и вертикальному направлениям. Агрегаты призмовидного типа вытянуты по вертикал, а плитовидные развиты в горизонтальном направлении.

Внутри каждого типа, в зависимости от размера агрегатов и степени выраженности граней и ребер, выделяют виды. Например, кубовидная структура с плохо выраженными гранями и ребрами бывает:

мелкокомковатая 1 — 0,25

Если грани и ребра выражены резко, структура бывает:

Рисунок 1.7. Виды почвенной структуры (по С.А. Захарову)

I тип:1 – крупнокомковатая; 2- среднекомковатая; 3- мелклкомковатая; 4 – пылеватая; 5 – крупноореховатая; 6 – ореховатая; 7 – мелкоореховатая; 8 – крупнозернистая; 9 –зернистая; 10 – порошистая; 11 — «бусы» из зерен почвы; II тип: 12 – столбчатая; 13 – столбовидная; 14 – крупнопризматическая; 15 – призматическая; 16 -мелкопризматическая; 17 – тонкопризматическая; III тип: 18 – сланцевая; 19 – пластинчатая; 20 – листовая; 21 – грубочешуйчатая; 22 – мелкочешуйчатая.

Каждый вид структуры характерен для определенной почвы или горизонта профиля той или иной почвы. Но чаще структура бывает смешанная: комковато-зернистая, комковато-пылеватая и т. д.

С агрономической точки зрения, важны не только форма структуры, сколько ее водопрочность, пористость, механическая прочность и размер.

Под водопрочностью понимают способность почвенных агрегатов противостоять размывающему действию воды. Целинные почвы содержат больше водопрочных агрегатов, чем старопахотные.

Почва считается структурной, если комковато-зернистые водопрочные агрегаты, размером от 10 до 0,25 мм, составляют более 55 %. При этом, для почв северных районов, лучшими являются агрегаты больших размеров, так как они хорошо обеспечивают водо- и воздухопроницаемость почвы. В ЦЧЗ оптимальный размер агрегатов 1-5 мм.

Значение структуры в плодородии почв весьма существенно. В структурной почве, через крупные поры, происходит быстрое и полное впитывание осадков, благодаря чему создаются запасы влаги и уменьшается поверхностный сток и водная эрозия почвы. В этих почвах лучше воздушный режим, они не заплывают после дождя и не образуют корку, их легче обрабатывать, здесь меньше опасность ветровой эрозии.

Количество и прочность почвенных агрегатов постоянно изменяется. Часть их разрушается из-за неумелой обработки, переуплотнения, под влиянием химических процессов.

Для улучшения и сохранения структуры почвынеобходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Посев зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав.

2. Внесение органических удобрений, сидератов.

3. Известкование кислых почв и гипсование солонцов.

4. Чередование глубины вспашки в севообороте.

5. Внесение искусственных структурообразователей.

Цель работы: Определение структуры разных почв методом сухого просеивания и водопрочности почвенных агрегатов по методу П. И. Андрианова.

Материалы и оборудование: Колонка сит с различным диаметром отверстий, образцы почвы, технические весы, картонные коробки, стеклянные плоскодонные чашки, фильтровальная бумага, часы.

Источник

Работа 2. Определение водопрочности структуры почвы

Задание. Освоить методику определения содержания водопрочных агрегатов почвы, выявить влияние на этот показатель механической обработки, предшественников и удобрений. Дать оценку структурного состояния почвы, определить устойчивость почвы против водной и ветровой эрозии.

Определение водопрочности структуры почвы производят методом мокрого просеивания на приборе И.М. Бакшеева. Для этого из воздушно-сухой почвы отбирают пробу массой 25 г. После подготовки пробы и проверки работы прибора приступают к анализу. Цилиндры с ситами вынимают из гнезд и ставят на подставку. Открыв крышки, в цилиндры наливают воду до середины ободка верхнего сита. Чтобы под нижними ситами не осталось воздуха, их поднимают и опускают, одновременно поворачивая по часовой стрелке. Образцы почвы помещают в центр верхнего сита (под ручку), цилиндры закрывают крышками и во внешнее отверстие горловины доливают воду доверху. Затем завинчивают пробки, цилиндры вытирают и вставляют в гнезда прибора. Прибор подключают к электросети. Через 12 мин прибор выключают, цилиндры вынимают и ставят на подставку. Воду из цилиндров сливают в сосуд, открывают крышки, вынимают и разбирают наборы сит. Оставшиеся на ситах агрегаты смывают струей воды в предварительно взвешенные фарфоровые или алюминиевые чашки. После осветления воды избыток ее сливают, чашки с почвой сушат в термостате или на водяной бане до воздушно-сухого состояния и после охлаждения взвешивают. Массу агрегатов определяют как разность между массой чашки с агрегатами и массой пустой чашки. Чтобы вычислить процентное содержание каждой фракции, нужно массу этой фракции в сухом состоянии умножить на четыре. Процентное содержание фракции менее 0,25 мм определяют вычитанием из 100% суммы процентов всех фракций крупнее 0,25 мм.

Результаты измерений при определении водопрочности структуры почвы заносят в таблицу 5.

Место отбора образца_____________________________________________________

| Размер фракции, мм | № чашки | Масса пустой чашки, г | Масса чашки с агрегатами после сушки, г | Масса агрегатов после сушки, г | Содержание водопрочных агрегатов, % |

| > 7 | |||||

| 7 – 5 | |||||

| 5 – 3 | |||||

| 3 – 1 | |||||

| 1 – 0,5 | |||||

| 0,5 – 0,25 | |||||

| Дерново-подзолистые | Черноземы | ||||

| Более 40 | Более 70 | Высокое | |||

| 31 – 40 | 51 – 70 | Повышенное | |||

| 20 – 30 | 40 – 50 | Среднее | |||

| Менее 20 | Менее 40 | Низкое |

Выводы: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работа сдана ____________ Подпись преподавателя ____________

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое структурность и структура почвы?

2. Дайте классификацию структуры почвы по размеру агрегатов.

3. Под действием каких факторов создается и разрушается структура почвы?

4. Какая структура представляет особый интерес с агрономической точки зрения?

5. Как структура почвы связана с другими агрофизическими показателями плодородия?

6. Какие агротехнические приемы применяют для улучшения структуры почвы?

Работа 3. Определение суммарного водопотребления и

Анализ влагообеспеченности культур.

Задание. Определить суммарное водопотребление культуры за вегетацию и коэффициент водопотребления. Рассчитать запасы продуктивной влаги в почве. Рассчитать общие ресурсы продуктивной влаги.

Произвести анализ влагообеспеченности культуры за вегетацию по декадам, на планируемую урожайность.

А. Исходные данные

Урожайность полевых культур и количество осадков за вегетацию

Урожайность, т/га* У

осадков за вегетацию (Оа), мм