Оптимизация питания: эффективность различных схем расчета удобрений

Текст: Н. И. Аканова, д-р биол. наук, проф., гл. науч. сотр. лаборатории агрохимии органических и известковых удобрений; М. М. Визирская, канд. биол. наук, ст. науч. сотр., ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова»; В. Ю. Жданов, канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «МАИ (НИУ)»

Грамотно составленная схема внесения минеральных удобрений — один из ключевых элементов рентабельности сельскохозяйственного производства, однако единый подход к ее созданию отсутствует. Для оценки целесообразности применения тех или иных моделей необходимо опираться на планируемую урожайность, расчетные данные и результаты полевых опытов.

В системе производственных расходов сельскохозяйственных предприятий до 20% общих погектарных затрат может приходиться на минеральные удобрения. Они позволяют повышать рентабельность компаний наряду со средствами защиты растений, технологическим подходом и семенным материалом. По этим причинам для каждой компании важно составить собственную модель питания культур.

МЕТОДИКИ РАСЧЕТА

За последние 10 лет сельскохозяйственное производство в России значительно продвинулось вперед. Стали активнее использоваться комплексные удобрения, серосодержащие добавки, на предприятиях все больше внимания уделяется технологическим вопросам применения агрохимикатов, в частности выбору сроков и способов внесения, поиску соответствующих конкретным условиям форм. В то же время единый ясный подход к разработке систем минерального снабжения отсутствует.

В агрохимии существует несколько методик определения потребности в элементах питания. Самыми распространенными являются балансовый способ расчета на планируемую урожайность с учетом выноса компонентов растениями за вычетом доступных форм в почве и более точная схема, опирающаяся только на потребность в веществах предполагаемой прибавки относительно уровня продуктивности культуры без применения удобрений. Кроме того, используется нормативная модель, базирующаяся на рекомендациях региональных НИИ, разработанных на базе полевых экспериментов и точная при сопоставимости условий опытных и хозяйственных участков. Наиболее верные результаты дает метод, основанный на анализе полевых исследований самой компании. Все обозначенные методики являются несложными, но зачастую получаемые цифры кажутся завышенными и неприменимыми в условиях реального производства, которое, в первую очередь, ставит перед собой задачу повышения рентабельности. В связи с этим необходимо четко представлять, как пользоваться этими вычислениями и применять их в действующих хозяйствах.

Полевые опыты для изучения эффективности различных схем расчета удобрений проводились специалистами в условиях Ставропольского края. Почва на производственных участках представляла собой типичный чернозем. Содержание гумуса составляло 5,1% по ГОСТ 26213-91, мобильного фосфора — 152 ± 17 мг/кг, обменного калия — 99 ± 11 мг/кг по ГОСТ 26205-91, pH почвы по водной вытяжке — 7,02 согласно ГОСТ 26423-85. Эксперимент закладывался на озимой пшенице сорта Багира.

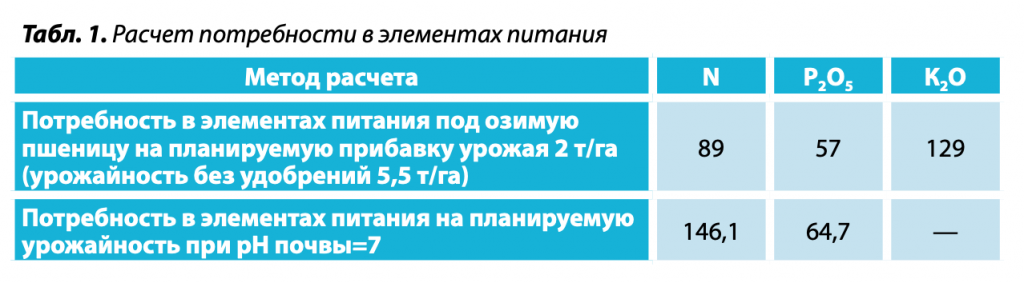

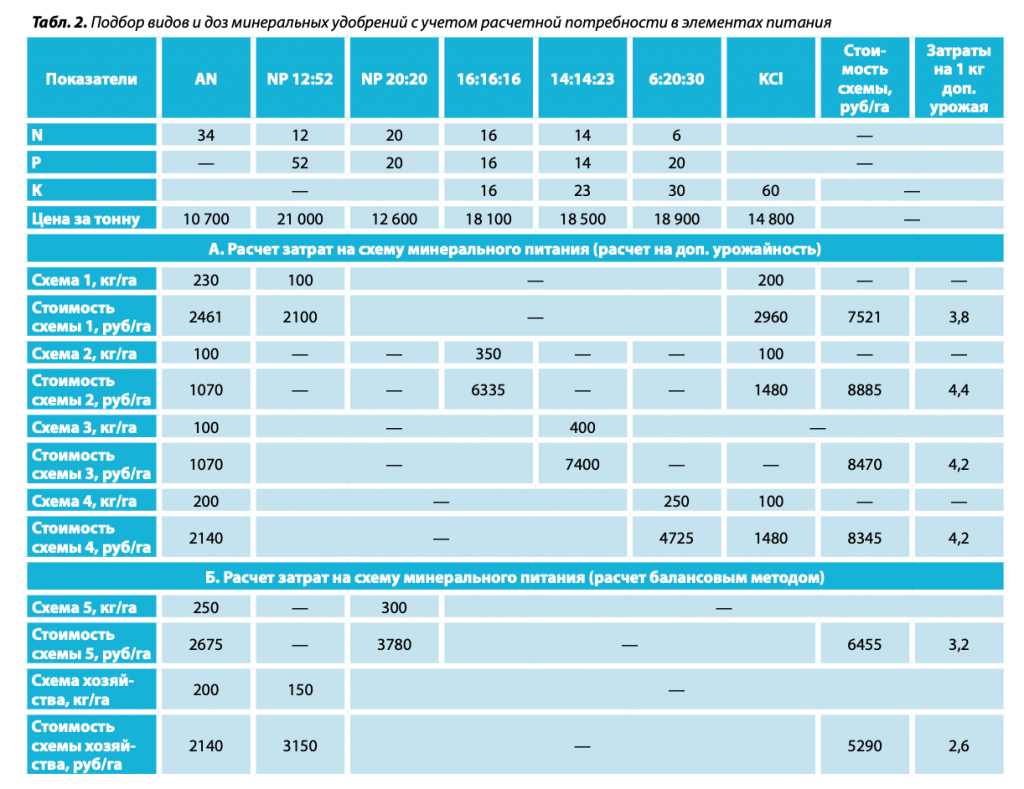

В рамках методики планируемой прибавки урожая внесение удобрений рассчитывалось только на дополнительный сбор, в частности на 2 т/га. В этом случае учитывались вынос основных элементов питания с возделываемой культурой: азота — 31 кг/т, фосфора — 10,7 кг/т, калия — 24,8 кг/т, а также коэффициенты использования соответствующих компонентов подкормок — 0,7, 0,3 и 0,6. В результате расчетов потребность в элементах питания под озимую пшеницу на предполагаемую прибавку урожая по N составляла 89 кг/т, Р2О5 — 57 кг/т, К2О — 129 кг/т. Отдельно следует отметить, что продуктивность без удобрений была принята за 5,5 т/га. Потребность в питательных компонентах на планируемую урожайность при рН почвы, равном 7 единицам, достигала 146,1 кг/т по азоту и 64,7 кг/т по фосфору. Данные расходы возможно было перекрыть несколькими вариантами минерального питания. Для удобства сопоставления затраты приводились к величине на килограмм дополнительного урожая. Так, схема №1 подразумевала внесение аммиачной селитры в количестве 230 кг в подкормку дробно, аммофоса — 100 кг при посеве, хлористого калия — 200 кг в основную обработку. Вторая система предполагала использование 100 кг аммиачной селитры, 350 кг NPK 16:16:16 и 100 кг KCl, третья — 100 кг первого удобрения и 400 кг NPK 14:14:23, а четвертая — 200 кг аммиачной селитры, 250 кг NPK 6:20:30 и 100 кг хлористого калия. Метод расчета потребности в элементах на прибавку зерна не учитывал параметры почвенного плодородия, поэтому расчетные цифры могли быть завышенными в отдельных случаях, в частности по калию.

В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

В систему минерального питания, которая применялась в опытном хозяйстве, включались 200 кг селитры и 150 кг аммофоса. При этом урожайность колебалась в пределах 7,2–7,6 т/га, то есть в среднем обеспечивались планируемые 2 т/га прибавки. Таким образом, можно сделать вывод, что любую расчетную схему следует проверять полевыми опытами, сравнивать несколько вариантов и сопоставлять реальные данные испытаний с предполагаемыми. Подобный подход позволит гибко адаптировать обозначенный метод под конкретное предприятие и его условия и получать максимально достоверные цифры. При определении удельных затрат на килограмм дополнительного урожая в рамках этой же модели выделялась схема №1, требовавшая расходов в объеме 3,8 руб/кг, а также система №3 с затратами в 4,2 руб/кг. С агрономической точки зрения внесение с осени 400 кг нитроаммофоски — спорное решение, поскольку существует риск вымывания большого количества азота, перерастания культуры перед уходом в зиму и снижения ее жизнеспособности весной, однако с учетом небольшого объема осадков в Ставропольском регионе, возможно, схема сможет работать эффективно.

При расчете доз удобрений балансовым методом для угодий с нейтральным значением рН потребность в элементах питания оказывалась значительно ниже, так как при этом возрастала доступность потребления из почвы. В данном случае с учетом земельного плодородия не было необходимым дополнительное внесение калия. Так, схема №5, соответствующая этому варианту, подразумевала применение 200 кг сульфоаммофоса в предпосевную обработку, 100 кг аммиачной селитры при посеве и 250 кг данного удобрения в подкормку дробно. Первый препарат содержал азот в аммонийной форме, поэтому при низкой величине осадков риск его потерь в результате вымывания был невелик. Помимо азота и фосфора, он включал серу, которая также может позитивно влиять на урожайность и качественные характеристики сбора, далее в опыте не учитываемые. Цены на сульфоаммофос были ниже, чем на аммофос 12:52, а его доступность в сезон, как правило, оказывается выше, что делает этот продукт интересной альтернативой стандартной практике.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЫТОВ

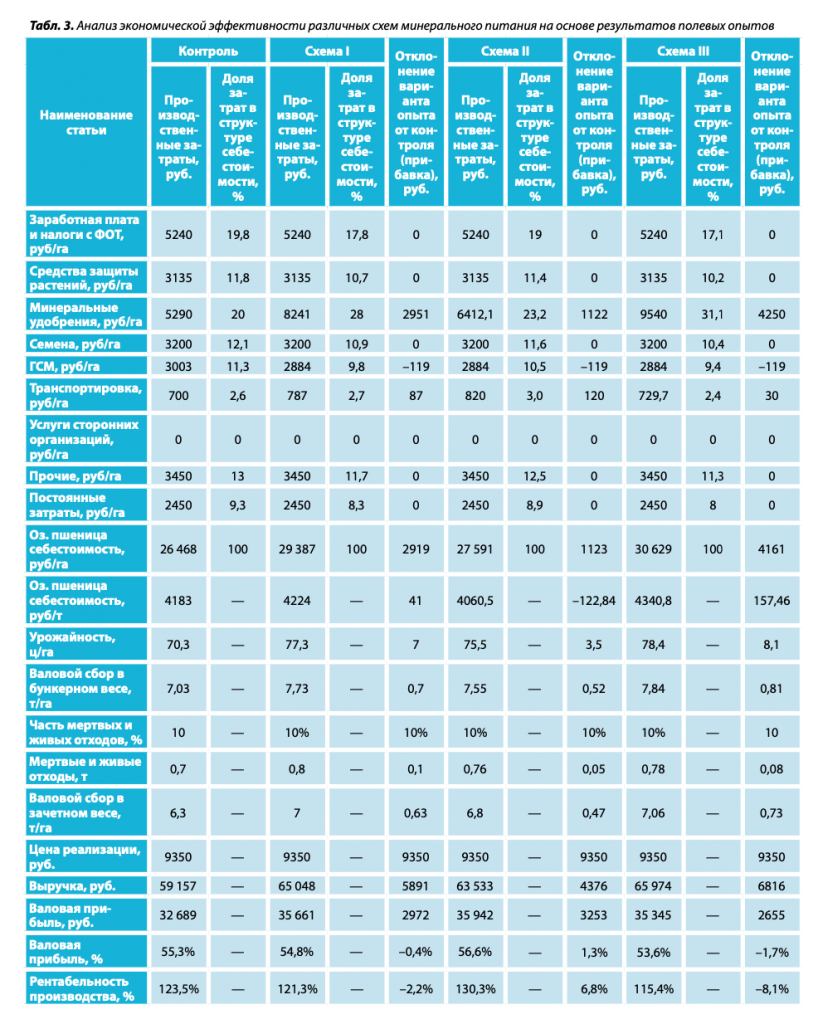

Любые расчетные методы требуют апробации в поле. Для проведения испытаний обычно выбираются наиболее экономически целесообразные по итогам расчета варианты, что позволяет при определении рентабельности учитывать не планируемые, а реальные показатели урожайности в конкретных условиях. Сравнение в ходе опыта было осуществлено между схемой хозяйства, предусматривающей использование аммофоса в объеме 150 кг/га и 200 кг/га аммиачной селитры, моделями, рассчитанными на прибавку урожая без учета обеспеченности почв калием с применением 100 кг/га аммофоса, 200 кг/га хлористого калия и 230 кг/га аммиачной селитры, 400 кг/га нитроаммофоски 14:14:23 и 200 кг/га аммиачной селитры, и системы, основанной на потребности культуры в элементах питания на планируемую урожайность с внесением 300 кг/га сульфоаммофоса и 250 кг/га аммиачной селитры. Комплексные составы использовались в предпосевную кампанию, в схеме №1 аммофос добавлялся при посеве, хлористый калий — под основную обработку, азотные удобрения — в подкормку дробно в соотношении 60% к 40% по действующему веществу.

По итогам опыта максимальная урожайность была получена при применении схемы с нитроаммофоской 14:14:23 — 78,4 т/га, при этом валовая прибыль составила 35 345 руб/га, а выручка в целом — 65 974 руб/га. Однако в данном варианте отмечались самые большие затраты, которые достигали 30 629 руб/га, что стало на 4161 руб/га больше, чем в схеме хозяйства. Рентабельность равнялась 115%, а прибавка урожая из-за увеличения расходов не обеспечила дополнительной прибыли в сравнении с системой предприятия: прибавка в 2655 руб/га за минусом издержек в 4161 руб/га составляла –1506 руб/га. При этом на варианте с внесением сульфоаммофоса была получена урожайность в 75,5 ц/га, выручка достигла 63 533 руб/га, затраты — 27 591 руб/га. В результате валовая прибыль равнялась 35 942 руб/га, что оказалось на 3253 руб/га больше, чем в схеме хозяйства. С учетом дополнительных расходов в 1123 руб/га на изменения в системе питания дополнительная прибыль достигала 2130 руб/га, рентабельность — 130%. Таким образом, расчеты экономической эффективности механизма минерального снабжения на основе опытных данных позволили установить, что наиболее экономически оправданным являлось использование сульфоаммофоса в предпосевную обработку в норме 300 кг/га и аммиачной селитры в подкормку дробно в объеме 250 кг/га.

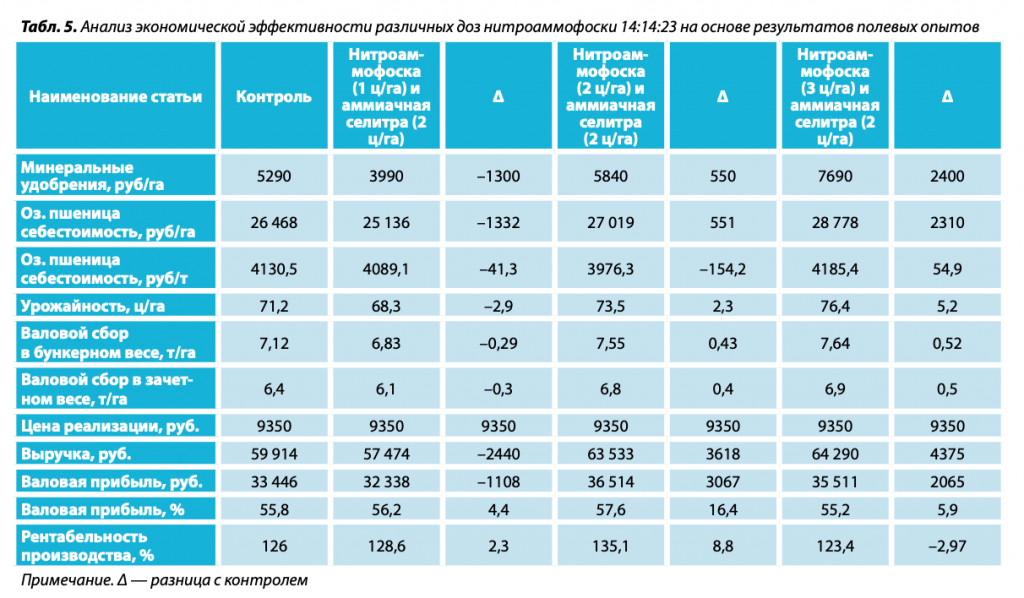

ДОЗЫ ПРЕПАРАТА

Хорошие результаты по урожайности в варианте с нитроаммофоской 14:14:23, а также отсутствие на схемах опыта с такой системой питания признаков полегания культуры, что представляется частым явлением в Ставропольском крае, послужили основанием для закладки эксперимента с различными объемами этого удобрения. Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, можно ли применением данного препарата в почвенно-климатических условиях хозяйства повысить экономические показатели производства.

Как известно, полевые эксперименты могут служить источником новых гипотез. Несмотря на спорный экономический эффект, комплексное удобрение NPK 14:14:23 имеет положительный агрономический ресурс. Расчетные дозировки продукта с точки зрения выгоды нередко оказываются «завышенными». В такой ситуации следует использовать подход с введением уменьшающих коэффициентов — 0,6, 0,8 и так далее. Затем, по результатам уборки, нужно остановиться на оптимальном механизме, показавшем наибольшую эффективность. Причиной ввода ограничивающего коэффициента для снижения расчетных доз удобрений также могут являться факторы риска, характерные для климатической зоны. Их примером могут выступать регулярные засухи, когда расчетные планируемые урожаи возможны только при оптимальном режиме увлажнения, а в регионе последние четыре года из пяти лет были засушливыми, вымерзание культуры или пересев из-за низкой всхожести, фитосанитарная обстановка, температурные изменения и прочее.

В ходе опыта с нитроаммофоской 14:14:23 затратные части на семена, средства защиты растений, оплату труда, ГСМ и транспортировку не включались в расчеты, поскольку они были практически идентичны по разным схемам и отражены только в общей сумме себестоимости. Согласно результатам испытания, оптимальные экономические показатели отмечались при внесении 200 кг/га изучаемого удобрения. В этом варианте отсутствовала максимальная урожайность, однако соотношение расходов и прибыли достигало предпочтительных значений. Так, при затратах в 27 019 руб/га валовая выручка составляла 36 514 руб/га, или 2516 руб/га сверхвыгоды с учетом дополнительных издержек в 551 руб/га.

В целом проведенные специалистами исследования показали, что оптимизация системы минерального питания в хозяйстве должна начинаться со сбора информации. Необходимо учитывать особенности культуры, агрохимический анализ почвы, имеющуюся схему удобрения, которая служит контролем, историю полей, в частности используемые препараты и урожайность в зависимости от условий года. Следующими шагами являются изучение исходных данных и определение характеристик, на достижение которых нацелена новая система минерального питания, — параметров урожайности и качества. Далее вычисляется потребность в элементах на планируемую продуктивность. Способов расчета может быть несколько, причем лучше сделать несколько вариантов и на основе полученных результатов составить схемы. Так, в ходе опыта в Ставропольском крае после расчетов на планируемую урожайность и прибавку были созданы пять вариантов, из которых для полевых испытаний оказались пригодны три модели, при этом критерием отбора выступили расчетные затраты на единицу увеличенных сборов. В результате эксперимента была определена реальная продуктивность и установлены экономические показатели, которые позволили выявить наиболее эффективную схему по показателю рентабельности или получению дополнительной прибыли с учетом расходов. Также были адаптированы дозировки внесения NPK 14:14:23 с помощью эксперимента на основе урожайности и экономических параметров.

Таким образом, сочетание расчетного и опытного подходов позволяет наиболее эффективно совершенствовать систему удобрения в хозяйстве. Безусловно, проведение полевых экспериментов требует трудозатрат, тщательной подготовки, контроля, учета и анализа результатов. Тем не менее этот способ обеспечивает получение достоверных данных и разработку уникальных, адаптированных к условиям предприятия схем минерального питания.

Источник

Рассчитать норму удобрений на дополнительную прибавку урожая

Общий уровень почвенного плодородия может быть оценен по урожайности, полученной в данных условиях без применения удобрений в предыдущие годы. Получение более высоких урожаев возможно за счёт внесения удобрений. При расчете норм на дополнительную урожайность необходимо знать вынос питательных веществ прибавкой урожайности и коэффициенты использования из удобрений (приложение 8, 9).

Задача 2. Почва — светло-серая лесная на флювиогляциальных песках, подстилаемых альбскими слюдистыми суглинками. Содержание по Кирсанову Р2О5 — 83 мг на 1 кг почвы, К2О — 112 мг на 1 кг почвы, рН — 5,6. Культура — картофель. Планируемая прибавка 200 ц/га. Определить норму внесения удобрений.

1. Определяем по таблице приложения 8 вынос азота, фосфора и калия на 1 т прибавки урожая в кг и рассчитываем вынос запланированной прибавкой в кг.

2. Рассчитываем дозу азота, фосфора и калия в кг/га д. в. с учётом коэффициента использования их из минеральных удобрений в 1-й год (приложение 9).

3. Определяем норму удобрений в физическом весе ц на 1 га с учётом массовой доли питательных веществ N, P, K в минеральных удобрениях.

4. Определяем норму удобрений ц на 1 га с учётом обеспеченности почв элементами питания и коэффициентами корректировки на кислотность почв, используя таблицы приложения 2-6.

Расчёт доз удобрений на дополнительную продукцию можно сделать по формуле:

где Д — норма минерального удобрения, д.в., кг на 1 га;

П — планируемая прибавка, ц на 1 га;

В — средний вынос питательных элементов, кг на 1 ц;

Ку — коэффициент использования из минеральных удобрений.

Способ 2 (по Д.В. Федоровскому). Д.В. Федоровский предлагает рассчитанные нормы удобрений уточнять на основе агрохимических картограмм. Этот расчёт можно сделать по формуле:

Д — норма минеральных удобрений, ц на 1 га;

П — планируемая прибавка, ц на 1 га;

В — средний вынос питательных элементов, кг на 1 ц;

Ку — коэффициент использования д.в. минеральных удобрений;

Кп — поправочный коэффициент в зависимости от плодородия;

Су — массовая доля N, Р, К в удобрении, %.

4.2 Балансовые расчётные методы определения норм удобрения

Балансовый метод расчёта доз удобрений в лесном хозяйстве можно использовать, учитывая вынос элементов питания из почвы при рубках ухода, при выращивании плантационных культур, но особенно рекомендуется этот метод в лесных питомниках. В сельском хозяйстве — при выращивании всех сельскохозяйственных культур.

Баланс питательных веществ в почве состоит из приходной и расходной частей. В приходную часть входит поступление питательных веществ в почву с удобрениями, семенами и из атмосферы (в том числе азот клубеньковых бактерий бобовых культур и свободноживущих бактерий-азотфиксаторов).

Расходная часть включает: вынос питательных веществ с увозимым с поля урожаем, потери элементов питания из почвы и удобрений вследствие поверхностного стока, вымывания (инфильтрации) и газообразные потери (например, азота в результате денитрификации).

Различают полный, или экологический, баланс (его еще иногда называют биологическим), учитывающий все статьи прихода и расхода элементов питания, и упрощенный, или хозяйственный, баланс, предусматривающий только поступление питательных веществ в почву с удобрениями и дополнительного количества азота от бобовых культур (оставленного ими в почве сверх выноса с урожаем) в сопоставлении с выносом урожаем и возможными потерями из удобрений. В хозяйственном балансе другие статьи прихода питательных веществ (с осадками, семенами, азота от свободноживущих бактерий-азотфиксаторов) и расхода (потери элементов питания из почвы) не учитываются, так как в итоге они принимаются равными.

Баланс может быть; интенсивный (положительный), если поступление питательных веществ в почву превышает вынос с урожаем и потери из почвы и удобрений; экстенсивный (отрицательный, или дефицитный), если вынос и потери превышают поступление в почву; бездефицитный (нулевой), если статьи прихода и расхода элементов питания равновелики.

В сельскохозяйственной практике при составлении системы применения удобрений в севообороте обычно используют хозяйственный баланс. Егоможно выражать по каждому из элементов питания в относительных цифрах (в процентах к выносу с урожаем) и в абсолютных (в килограммах на гектар).

Изменение показателей баланса в динамике определяют термином «изменение интенсивности баланса».

Процентное (или долевое) участие отдельных статей прихода и расхода питательных веществ в балансе составляет его структуру.

В основу данного метода положен баланс питательных веществ за ротацию севооборота.

Относительныйбаланс, выражаемый в процентах к выносу, иногда называют коэффициентами возмещения, или коэффициентами возврата, и выражают десятичной дробью. Например, если относительный баланс по азоту 120 %, а по фосфору 200 %, то в переводе на коэффициент возмещения (или возврата) это будет соответственно 1,2 и 2,0.

При разработке данных нормативов баланса исходят из того, что для поддержания прежнего уровня азота, фосфора, калия впочве достаточно внести с органическими и минеральными удобрениями 120 — 130 % азота, 100 % фосфора и 100 % калия. Указанные в таблице 13 нормативы баланса направлены на поддержание в почве азота на среднем или повышенном уровне, фосфора — на высоком в полевых и очень высоком — в овощных севооборотах и калия — на повышенном. Величины баланса питательных веществ за ротацию севооборота показывают перспективу регулированияплодородия почвы (повышения или поддержания его на определенном уровне), позволяют творчески подходить к использованию земельных ресурсов. В данном случае приходится также пользоваться коэффициентами распределения питательных веществ удобрений по годам (обычно берется не более трех лет). Эти коэффициенты являются производными от коэффициентов использования питательных веществ из удобрений. В сумме за 3 года величина каждого элемента питания выражается как 100 %.

Балансовые методы основаны на знании выноса питательных веществ урожаем культур (приложение 8) и учете коэффициентов использования питательных веществ из почвы (приложение 10) и из удобрений (приложение 9).

В настоящее время существует очень много модификаций этого метода. Их можно широко использовать для определения норм минеральных удобрений при большой дифференциации коэффициентов использования питательных веществ из разных почв, видов и форм удобрений, различных культур.

Установлено, что годовой прирост сухого вещества в лесу в лучших условиях лесопроизрастания примерно равен урожаю сухого вещества сельскохозяйственных культур на лучших пахотных землях (Редько и др., 1999).

Количество основных элементов питания, ежегодно потребляемых лесом на формирование среднего по величине текущего (годового) прироста в средних по богатству условиях, колеблется для таёжных лесов от 60 до 300 кг/га, в том числе в сосновых древостоях от 60 до 100 кг/га, в еловых – от 100 до 200 кг/га, в хвойно-лиственных – от 180 до 300 кг/га [15]. Потребление азота колеблется в сосняках от 16 до 30, в ельниках – от 30 до 75, и в смешанных хвойно-лиственных насаждениях – более 100кг/га в год. Элементы структуры баланса в хвойных насаждениях представлены в таблице 6.

Таблица 6 — Элементы структуры баланса использования азота в хвойных насаждениях при весеннем сроке внесения удобрений (В.С. Победов, 1981)

| Приходные статьи баланса | Азот, кг/га д.в. | Расходные статьи баланса | Азот, кг/га д.в. |

| Сосняк зеленомошный | |||

| 1 Поступление с удобрениями | 1 Потребление живым напочвенным покровом (до 10% от дозы) | ||

| 2 Поступление с атмосферными осадками | 2 Газообразные потери (до 6% от дозы) | ||

| 3 Мобилизация почвенного азота и азота лесной подстилки (до 15 % дозы) | 3 Потери с инфильтрационными водами (до 10% от дозы) | ||

| 4 Иммобилизация азота удобрений (до 25 % от дозы) | |||

| Итого поступило азота за год | Итого потери азота за год |

Окончание таблицы 6

| Ельник кисличный | |

| 1 Поступление с удобрениями | 1 Потребление живым напочвенным покровом (до 3,5% от дозы) |

| 2 Поступление с атмосферными осадками | 2 Газообразные потери (до 10% от дозы) |

| 3 Мобилизация почвенного азота и азота лесной подстилки (до 15 % дозы) | 3 Потери с инфильтрационными водами (до 3,6% от дозы) |

| 4 Иммобилизация азота удобрений (до 20 % от дозы) | |

| Итого поступило азота за год | Итого потери азота за год |

Средневозрастные насаждения, имеющие наибольший текущий прирост биомассы, потребляют наибольшее количество элементов питания в год: азота – 40…120, фосфора 5…24, калия – 19…24, кальция – 23…183, и магния – 9…20 кг/га. Потребности средневозрастных насаждений древесных пород в азоте, фосфоре и калии находится почти на одном уровне потребности зерновых культур.

Коэффициенты использования питательных веществ из удобрений более стабильны, чем коэффициенты использования из почвы. Однако они могут изменяться в зависимости от свойств почв, погодных условий, биологических особенностей культур, форм применяемых удобрений, способа их внесения и др. Например, они уменьшаются при возрастании количества вносимого удобрения.

Упрощённым вариантом балансового метода расчёта норм удобрений на прибавку урожая является метод Д.Ф. Федоровского.

Расчет доз азота, как и других элементов, можно проводить балансовым методом. В нашей стране большой вклад в разработку и совершенствование этого метода внесли А.В. Соколов, З.И. Журбицкий, И.С. Шатилов, Н.К. Болдырев и др.

Определение количества эффективного азота (Nэф) [11], которое дает растению сама почва в течение вегетации, по содержанию Nмин в начале вегетации проводится по формуле

Nэф (кг/га) =

а расчет дозы азота для получения запланированного урожая (или прибавки) производится по уравнению

ДN =

ДN — доза азота на запланированный урожай, кг/га;

В — вынос азота запланированным урожаем культуры, кг/га;

Nмин — содержание минерального азота в почве (N-NO3 + N-NH4), мг/кг;

Nэф (кг/га) — количество эффективного азота, которое растения получают из почвы (определенного ее слоя), с учетом текущей нитрификации в почве, определяемой показателем КИП (%);

КИП Nмин — коэффициент использования минерального азота почвы, % (для азота нитратов в черноземе в слое 0-30 см он равен 200%);

КИУ — коэффициент использования азота из минеральных удобрений;

d — объемная масса г/см 3 ; h — глубина слоя почвы, см;

dh/10 — масса слоя почвы (млн. кг) для перевода минерального азота почвы из мг/кг в кг/га;

100 — постоянное число, связанное с выражением КИП и КИУ, %.

Пример расчета доз азота по балансовому методу: N-N03 в слое 0-30 см обыкновенного чернозема 10 мг/кг, h = 30 см, d =1,2 г/см 3 ; КИП Nмин = 200%, КИУ N = 60%, В — вынос азота при урожае 40 ц/га зерна составляет 120 кг/га.

Nэф =

тогда по формуле У = Nэф:Ny (где Ny — количество азота в кг, содержащееся в 1 ц зерна) урожай пшеницы (У) за счет почвы будет равен 24 ц/га (72 кг/га : 3 кг/ц).

Доза азота по балансовому методу составит

ДN =

Из 80 кг азота, внесенного под пшеницу, растения используют 60%, или 48 кг, что обеспечит прибавку урожая, равную 48 кг/га: : 3 кг/ц = 16 ц/га. В целом запланированный урожай будет обеспечен азотом за счет почвы (24 ц/га) и за счет азота удобрений (16 ц/га).

Ряд исследователей, основываясь на экспериментальных данных, не учитывают КИП и КИУ по азоту. Тогда уравнение расчета доз азота упрощается, т.е.

Д=В —

Для расчета дозы азотных удобрений на планируемый урожай рекомендуется также формула

ДN =

А – вынос азота основной и побочной продукцией, кг/га;

Nисх – азот нитратов в слое почвы 0-50 см до посева, кг/га;

Nтн – азот текущей нитрификации за период вегетации сельскохозяйственной культуры, кг/га;

п – коэффициент использования N-NО3 почвы;

С – коэффициент использования растениями азота минеральных удобрений (принято п = 0,8, а С = 0,6; но эти коэффициенты различны для каждой зоны).

Балансовый метод также не лишен недостатков, так как требует оптимальных значений показателей, включенных в приведенное уравнение.

Следовательно, одной из модификаций метода Nмин или балансовым методом можно с достаточной точностью установить дозу азотного удобрения для получения планируемого урожая озимой пшеницы. Методом растительной диагностики удается проконтролировать уровень азотного питания растений и вносить коррективы путем применения весенней и поздней азотной подкормки посевов. Сочетание методов почвенной и растительной диагностики дает возможность направленно регулировать уровень азотного питания озимой пшеницы в зависимости от разнообразия почвенно-климатических и агротехнических факторов.

Пример расчета дозы фосфорных удобрений [11].Исходные данные: почва дерново-подзолистая супесчаная; рН 4,5; фактическое содержание подвижного фосфора 4,6, планируемое — 9 мг/100 г почвы.

Дозу фосфоритной муки определяют по формуле Д = (В-А)-С или Д = (9,0-4,6)∙60 = 264 кг Р205/га,

где Д — доза Р205 (кг/га); В — планируемый уровень содержания Р205 (мг/100 г почвы); А — фактическое содержание Р2О5 (мг/100 г почвы); С — расход Р2О5 для повышения его содержания на 1 мг/100 г почвы.

При оптимизации фосфорного удобрения необходимо пользоваться и другими показателями, определяющими фосфатный режим почвы.

1. Балансовый коэффициент использования (коэффициент баланса, коэффициент выноса, показывающий, какую часть составляет вынос питательных веществ, от внесенных с удобрениями) рассчитывают по формуле

Кб — коэффициент баланса; В — вынос фосфора с урожаем; Д — доза внесенного фосфора.

2. Коэффициент компенсации возмещения, или интенсивность баланса (Кв), величина, обратная Кб, т.е.

Коэффициент баланса представляет меру эффективности удобрений при соответствующем содержании питательных элементов в данных почвенных условиях.

Увеличение или снижение дозы удобрений (Vonr %) в соответствии с выносом растениями питательного вещества вычисляется по формуле

Оптимальная доза удобрений рассчитывается по формуле

Затем определяют степень обеспечения почв фосфором в зависимости от содержания его подвижной формы (К):

При низкой обеспеченности почв подвижным фосфором К составляет 48-55, при средней — 17-20, а при высокой будет — 3-6 кг Р205/га.

3. Дозы фосфорных и калийных удобрений рассчитываются по формуле

ДР(К) — доза фосфорных или калийных удобрений (кг/га, д. в.);

Вп — вынос фосфора или калия планируемым урожаем (кг/га);

So -содержание фосфора или калия в органических удобрениях (кг/га);

СР(К — количество фосфора (или калия), увеличивающее содержание этих элементов на 10 мг/кг в почвах с очень низким содержанием и на 5 мг/кг в почвах со средним содержанием питательных веществ (кг/га).

За оптимальный уровень принимается содержание подвижного фосфора в почве, при котором может быть достигнуто не менее 90-95% от максимального урожая, а недостающие 5-10% восполняются фосфором удобрений для компенсации выноса планируемым урожаем.

4.2.1 Определение норм минеральных удобрений на планируемый урожай

В этом методе используют:

— данные по выносу питательных веществ на единицу основной продукции урожая (на 1 т или на 10 ц) с учётом побочной;

— коэффициенты использования питательных веществ растениямиизпочвы;

— коэффициенты использования питательных веществ из удобрений и пожнивно-корневых остатков (обычно бобовых культур).

Недостающая часть питательных веществ почвы для создания планируемого урожая восполняется внесением органических и минеральных удобрений.

Коэффициенты для расчёта норм питательных веществ приведены в приложении. Рассмотрим метод элементарного баланса на конкретном примере.

Задача 3 (элементарный баланс по Б.А. Ягодину и др., 1989). Рассчитать норму внесения минеральных удобрений под запрограммированный урожай.

Почва — дерново-подзолистая супесчаная на покровных суглинках. Содержание по Кирсанову P2O5 — 120 мг на 1 кг почвы, К2О — 96 мг на 1 кг почвы, рН — 5,2. Культура — кукуруза. Урожайность 500 ц/га. Внесено 40 т/га среднеразложившегося навоза. Определить норму внесения удобрений.

Планируется получить урожай кукурузы 50 т/га. Почва дерново-подзолистая супесчаная. По картограмме в почве содержится 120 мг Р205 и 96 мг К2О на 1 кг почвы (метод Кирсанова). Будет внесено 40 т/га органических удобрений (0,5 % N, 0,25% Р205, 0,6% К20). Содержание питательных веществ в органических удобрениях определяется агрохимическими анализами.

Кукурузу выращивают в звене севооборота: ячмень + клевер, клевер, кукуруза. Под ячмень было внесено N50Р80К80. Урожай сена клевера составил 4 т/га.

Необходимо определить норму минеральных удобрений.

1. Определяем вынос питательных веществ всем урожаем кукурузы, используя таблицу приложения 8.

2. Рассчитываем последействие ранее внесенных удобрений под ячмень (N — 50, Р205 — 80, К2О — 80 кг). Последействие фосфорных удобрений на 2-й год — 10-15%, калийных — 15-20%. Следовательно, последействие фосфорных удобрений (10% от 80 кг Р205,) — 8 кг, калийных — (20% от 80 кг К2О) 16 кг.

3. Определяем последействие пожнивно-корневых остатков клевера по азоту (кг). По условиям урожай сена клевера 4 т/га. Принято считать, что 1 т клеверного сена оставляет после себя в виде пожнивно-корневых остатков 20-27 кг/га азота. Следовательно, 4 т/га сена оставили азота 80-108 кг/га. Кукуруза может использовать из пожнивно-корневых остатков около 25% азота, (т.е. 20 — 27 кг), столько же, как из органических удобрений.

4. Определяем запас элементов питания в почве в кг/га по формуле:

где Р – содержание питательного вещества в почве, мг/100г почвы;

dv – объёмная масса почвы, г/см 3 ;

h – мощность горизонта (пахотного слоя), см.

Кроме того, содержание элемента питания в кг/га в пахотном слое (0-20 см) можно определить путём умножения его количества по агрохимической картограмме на коэффициент 30 (при содержании N, Р, К в мг на 100 г почвы) или на коэффициент 3 (при содержании N, Р, К в мг/кг. Масса пахотного слоя 3млн. кг, 1 мг д.в. на 1 кг соответствует 3 кг элемента питания на 1 га.

5. Рассчитываем количество элементов питания, которое растение может взять из почвы с учётом коэффициентов их использования.

Запас азота в почве можно рассчитать двумя способами. 1-й способ — определение выноса азота по элементу, находящемуся в минимуме в почве после азота. На дерново-подзолистой почве после азота в первом минимуме находится фосфор. По расчётам его из почвы используется 25,2 кг, что может обеспечить урожай кукурузы 16,8 т/га (на 1 т кукурузы расходуется 1,5 кг фосфора, 25,2:1,5 = 16,8 т/га). С урожаем кукурузы 16,8 т/га израсходовано из почвы азота 16,8 х 2,5 (выносится 1 т) = 42 кг. Если почва песчаная, то в минимуме калий, и тогда возможный урожай определяется по калию.

2-й способ определения использования азота из почвы — по примерному содержанию в ней легкогидролизуемого азота (приложение 7). Дерново-подзолистые почвы среднего плодородия содержат 40-60 мг/кг легкогидролизуемого азота, повышенного – 60-80 мг/кг почвы и высокого – 80-100.

Если дерново-подзолистые почвы содержат легкогидролизуемого азота около 50 мг/кгпочвы. Это составляет 150 кг азота в пахотном слое (50мг х 3). Из дерново-подзолистых почв кукуруза использует около 20 % легкогидролизуемого азота или 30 кг азота.

6. Определяем количество элементов питания, которое вносится с органическими удобрениями, используя аналитические данные содержания элементов питания в 1 т органики (количество питательных веществ в навозе: N – 0,5%; Р205 – 0,25%; К20 – 0,6 %).

7. Рассчитываем количество элементов питания, потребляемых растением из органических удобрений с учётом коэффициента их использования (приложение 9).

8. Определяем количество элементов питания, необходимых внести с минеральными удобрениями (баланс элементов питания).

9. Определяем количество элементов питания с учётом коэффициентов использования их растениями из минеральных удобрений (приложение 9).

10. Вычисленные нормы питательных веществ пересчитывают на конкретные формы минеральных удобрений, разделив норму в кг на гектар на массовую долю питательного вещества в удобрении и умножив на 100.

Источник