Какая группа организмов обогащает почву соединениями азота

Корни многих бобовых несут небольшие клубеньки, образованные разрастающейся тканью при внедрении в корень азотфиксирующих бактерий. Эти бактерии способны фиксировать атмосферный азот, которым они не только снабжают растение, но и обогащают им почву.

Бактерии формируют на корнях бобовых растений клубеньки, в которых образуют азот и превращают его в азотистые соединения, пригодные для усвоения растениями. Таким образом почва с помощью этих растений обогащается азотом.

Собственно растения не обогащают почву. Их заслуга в том, что с ними вступают в симбиоз клубеньковые бактерии. Так что верный ответ 4.

. Ежегодно бобовые, живущие в симбиозе с бактериями, возвращают в почву не менее 100 — 140 кг/га азота.

Следовательно, это роль клубеньковых бактерий. а не совсем бобовых растений.Двойственный ответ.

Сидераты — это растения, которые выращиваются не для потребления в пищу, а исключительно для повышения плодородия земли. Их зеленую массу заделывают в почву для обогащения ее органическими веществами. Такой прием окультуривания почвы называется сидерацией, применяется он с давних времен и входит в систему органического земледелия.

Зеленые растения обогащают почву не только органикой, но и азотом, микроэлементами и по эффективности приравниваются к навозу. Корни рыхлят землю, улучшают структуру, водный и воздушный режим, оздоравливают ее.

К сидератам относятся в основном бобовые культуры: люпин, чина, донник, лядвенец, вика, сераделла, люцерна, клевер и др. Бактерии формируют на корнях бобовых растений клубеньки, в которых образуют азот и превращают его в азотистые соединения, пригодные для усвоения растениями. Таким образом почва с помощью этих растений обогащается азотом.

Источник

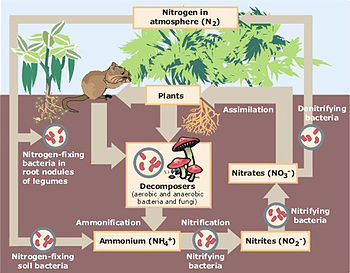

Азотистый обмен почвы

Азотистый обмен почвы — это круговорот в почве азота, который присутствует там не только в виде простого вещества (газа — N2), но и в виде ионов: нитритов (NO2-), нитратов (NO3-) и аммония (NH4+).Концентрации этих ионов отражают состояние почвенных сообществ, поскольку на эти показатели влияет состояние биоты (растений, микрофлоры), состояние атмосферы, вымывание из почвы различных веществ. Очень большую роль в круговороте азота играют почвенные микроорганизмы. Они способны снижать концентрации азотсодержащих веществ, губительные для других живых организмов. Они могут переводить токсичный для живых существ аммиак в менее токсичные нитраты и в биологически инертный атмосферный азот. Таким образом, микрофлора почвы способствует поддержанию стабильности её химических показателей.

Содержание

Роль почвенных микроорганизмов в круговороте азота

Запасы азота в природе очень велики. Общее содержание этого элемента в организмах составляет более 25 млрд. тонн, большое количество азота находится также в почве. В воздухе азот присутствует в виде газа N2. Однако газ азот (N2), содержание которого в атмосфере достигает 78 % по объёму, эукариоты сами по себе ассимилировать не могут. А уникальной способностью превращать N2 в азотсодержащие соединения обладают некоторые бактерии, которые называют азотфиксирующими, или азотфиксаторами. Фиксация азота возможна многими бактериями и цианобактериями. Они живут или в почве, или в симбиозе с растениями, или с несколькими разновидностями животных. Например, семья бобовых растений (Fabaceae) содержит такие бактерии на своих корнях. Типичным представителем свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов является Azotobacter — грамотрицательная бактерия, связывающая азот воздуха. Продукты фиксации азота — аммиак (NH3), нитриты.

Нитрификация

Азот в форме аммиака и соединений аммония, получающийся в процессах биогенной азотфиксации, быстро окисляется до нитратов и нитритов. Этот процесс носит название нитрификации, он осуществляется нитрифицирующими бактериями. Однако нет такой бактерии, которая бы прямо превращала аммиак в нитрат. В его окислении всегда участвуют две группы бактерий : одни окисляют аммиак, образуя нитрит, а другие окисляют нитрит в нитрат. Наиболее известные виды нитрифицирующих бактерий- это Nitrosomonas и Nitrobacter. Nitrosomonas окисляет аммиак:

Nitrobacter окисляют нитрит:

Бактерии, окисляющие аммиак, поставляют субстрат для бактерий, окисляющих нитрит. Поскольку высокие концентрации аммиака оказывают на Nitrobacter токсическое действие, Nitrosomonas, используя аммиак и образуя кислоту, тем самым улучшает и условия существования для Nitrobacter.

Нитрификаторы- грамотрицательные бактерии, принадлежащие к семейству Nitrobacteracea. Им не нужны восстановленные соединения углерода для нормального роста и размножения, они способны восстанавливать CO2 до органических соединений, используя для этого энергию окисления минеральных соединений азота- аммиака и нитритов. То есть нитрификаторы- бактерии, которые способны питаться исключительно неорганическими соединениями и осуществляют процесс хемосинтеза, синтеза органических соединений из минеральных. Хемосинтез- путь усвоения живыми существами неорганического углерода, альтернативный фотосинтезу. Растения используют нитраты для образования разных органических веществ. Животные потребляют с пищей растительные белки, аминокислоты и др. азотсодержащие вещества. Таким образом, растения делают органический азот доступным для других организмов-консументов.

Все живые организмы поставляют азот в окружающую среду. С одной стороны, все они выделяют в ходе жизнедеятельности продукты азотистого обмена: аммиак, мочевину и мочевую кислоту. Последние два соединения разлагаются в почве с образованием аммиака (который при растворении в воде дает ионы аммония).

Аммонификация

Мочевая кислота, выделяемая птицами и рептилиями, также быстро минерализуется особыми группами микроорганизмов с образованием NH3 и СО2. С другой стороны, азот, включённый в состав живых существ, после их гибели подвергается аммонификации (разложение содержащих азот сложных соединений с выделением аммиака и ионов аммония(NH4 + )) и нитрификации.

Денитрификация

Продукты нитрификации — NO3— и (NO2-) в дальнейшем подвергаются денитрификации. Этот процесс целиком происходят благодаря деятельности денитрифицирующих бактерий, которые обладают способностью восстанавливать нитрат через нитрит до газообразной закиси азота (N2O) и азота (N2). Эти газы свободно переходят в атмосферу.

В отсутствии кислорода нитрат служит конечным акцептором водорода. Способность получать энергию путем использования нитрата как конечного акцептора водорода с образованием молекулы азота широко распространена у бактерий. Временные потери азота на ограниченных участках почвы, несомненно, связаны с деятельностью денитрифицирующих бактерий. Таким образом, круговорот азота невозможен без участия почвенной микрофлоры.

Ассимиляция

Усваиваемые соединения азота могут накапливаться в почве в неорганической форме (нитрат) или могут быть включены в живой организм как органический азот. Ассимиляция и минерализация определяет поглощение соединений азота из почвы, объединение их в биомолекулы растений и конверсию в неорганический азот после отмирания растений, соответственно. Ассимиляция — переход неорганического азота (типа нитрата) в органическую форму азота как, например, аминокислоты. Нитрат переходит с помощью ферментов сначала в нитрит (редуктаза нитрата), затем в аммиак (редуктаза нитрита). Аммиак входит в состав аминокислот.

Факторы, влияющие на круговорот азота в антропогенных биоценозах

В отсутствие деятельности человека процессы связывания азота и нитрификации практически полностью уравновешены противоположными реакциями денитрификации. Часть азота поступает в атмосферу из мантии с извержениями вулканов, часть прочно фиксируется в почвах и глинистых минералах, кроме того, постоянно идёт утечка азота из верхних слоёв атмосферы в межпланетное пространство. Но в настоящее время на круговорот азота влияют много факторов, вызванных человеком. Во-первых, это кислотные дожди — явление, при котором наблюдается понижение pH дождевых осадков и снега из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами (например, оксидами азота). Химизм этого явления состоит в следующем. Для сжигания органического топлива в двигатели внутреннего сгорания и котлы подается воздух или смесь топлива с воздухом. Почти на 4/5 воздух состоит из газа азота и на 1/5 — из кислорода. При высоких температурах, создаваемых внутри установок, неизбежно происходит реакция азота с кислородом и образуется оксид азота:

Эта реакция эндотермическая и в естественных условиях происходит при грозовых разрядах, а также сопутствует другим подобным магнитным явлениях в атмосфере. В наши дни человек в результате своей деятельности сильно увеличивает накопление оксида азота (II) на планете. Оксид азота (II) легко окисляется до оксида азота (IV) уже при нормальных условиях:

Далее оксид азота реагирует с атмосферной водой с образованием кислот :

образуются азотная и азотистая кислоты. В капельках атмосферной воды эти кислоты диссоциируют с образованием, соответственно нитрат- и нитрит-ионов, а ионы попадают с кислотными дождями в почву. Вторая группа антропогенных факторов, влияющих на азотистый обмен почв, — это технологические выбросы. Оксиды азота- одни из самых распространенных загрязнителей воздуха. А неуклонный рост производства аммиака, серной и азотной кислоты напрямую связан с увеличением объёма отходящих газов, а следовательно, с увеличением количества выбрасываемых в атмосферу оксидов азота. Третья группа факторов — переудобрение почв нитритами, нитратами (селитрой) и органическими удобрениями. И наконец, на азотистый обмен почв отрицательно влияет повышенный уровень биологического загрязнения. Возможные его причины: сброс сточных вод, несоблюдение санитарных норм (выгул собак, неконтролируемые свалки органических отходов, плохое функционирование канализационных систем и др.). Как следствие почва загрязняется аммиаком, солями аммония, мочевиной, индолом, меркаптанами и другими продуктами разложения органики. В почве образуется дополнительное количество аммиака, который затем перерабатывается бактерииями в нитраты.

Актуальность изучения круговорота азота в антропогенных биоценозах

Между литосферой, гидросферой, атмосферой и живыми организмами Земли постоянно происходит обмен химическими элементами. Этот процесс имеет циклический характер: переместившись из одной сферы в другую, элементы вновь возвращаются в первоначальное состояние.

Антропогенные биоценозы — это особые природные сообщества, сформировавшиеся под непосредственным влиянием человека, который сам может создавать новые ландшафты и серьёзным образом изменять экологическое равновесие. Кроме того, деятельность человека оказывает огромное влияние на круговорот элементов. Особенно заметным оно стало в последнее столетие, потому что произошли серьёзные изменения в природных круговоротах за счет добавления или удаления присутствующих в них химических веществ в результате вызванных человеком воздействий. Азот является элементом, необходимым для существования животных и растений, он входит в состав белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, хлорофилла, гемов и др. В связи с этим значительное количество связанного азота содержится в живых организмах, «мёртвой органике» и дисперсном веществе морей и океанов.

Очень важно изучать и контролировать круговорот азота, особенно в антропогенных биоценозах, потому что небольшой сбой в какой-либо части цикла может привести к серьёзным последствиям: сильным химическим загрязнениям почв, зарастанию водоемов и загрязнению их продуктами разложения отмершей органики (аммиак, амины и др.), высокому содержанию растворимых соединений азота в питьевой воде.

Для изучения особенностей круговорота азота можно использовать комплексную методику по изучению содержания ионов нитритов (NO2-), нитратов (NO3-) и аммония (NH4+)в почве и её микробиологических показателях.

Источник

Какая группа организмов обогащает почву соединениями азота

Корни многих бобовых несут небольшие клубеньки, образованные разрастающейся тканью при внедрении в корень азотфиксирующих бактерий. Эти бактерии способны фиксировать атмосферный азот, которым они не только снабжают растение, но и обогащают им почву.

Бактерии формируют на корнях бобовых растений клубеньки, в которых образуют азот и превращают его в азотистые соединения, пригодные для усвоения растениями. Таким образом почва с помощью этих растений обогащается азотом.

Собственно растения не обогащают почву. Их заслуга в том, что с ними вступают в симбиоз клубеньковые бактерии. Так что верный ответ 4.

. Ежегодно бобовые, живущие в симбиозе с бактериями, возвращают в почву не менее 100 — 140 кг/га азота.

Следовательно, это роль клубеньковых бактерий. а не совсем бобовых растений.Двойственный ответ.

Сидераты — это растения, которые выращиваются не для потребления в пищу, а исключительно для повышения плодородия земли. Их зеленую массу заделывают в почву для обогащения ее органическими веществами. Такой прием окультуривания почвы называется сидерацией, применяется он с давних времен и входит в систему органического земледелия.

Зеленые растения обогащают почву не только органикой, но и азотом, микроэлементами и по эффективности приравниваются к навозу. Корни рыхлят землю, улучшают структуру, водный и воздушный режим, оздоравливают ее.

К сидератам относятся в основном бобовые культуры: люпин, чина, донник, лядвенец, вика, сераделла, люцерна, клевер и др. Бактерии формируют на корнях бобовых растений клубеньки, в которых образуют азот и превращают его в азотистые соединения, пригодные для усвоения растениями. Таким образом почва с помощью этих растений обогащается азотом.

Источник

Какие бактерии обогащают почву соединениями азота?

Обогащать почву азотом могут лишь несколько видов так называемых клубеньковых бактерий.

Бактерии, которые способны обогащать почву азотными соединениями называются азотфиксаторами.

Чаще всего колонии этих агробактерий селятся на корневой системе бобовых растений.

Они снабжают растение азотными соединениями.

Клубеньковыми эти бактерии названы потому, что они похожи на маленькие клубни на корнях растения.

Бактерии азотофиксаторы очень хорошо обогащают почву и существенно повышают ее плодородность.

Поэтому с уверенностью можно говорить о пользе подобных бактерий в агротехнических показателях почвы, что немаловажно.

Ну сразу видно, что на этот вопрос отвечали не специалисты в этой области, хотя ответы абсолюно правильные. Первое, что приходит на ум из знаний школьной программы — это клубеньковые бактерии, которые тут же поражают корешки бобовых растений, как только они начинают прорастать в почву. Они вступают с растением в симбиоз — полезное сожительство. Бактерии поставляют растению нужный азот, который из атмосферного недоступного превращают в доступные соли, а растение им дает углеводы и минералы. На корнях образуются клубеньки.

Но это далеко не все. Огромная армия азотфиксирующих бактений в почве, основным представителем которой является азотобактер и не только, относятся к свободноживущим, то есть они не вступают напрямую в симбиоз с растениями, а живут и размножаются в почве, фиксируют атмосферный азот, превращают его в доступные для растений соли азотной и азотистой кислоты. Тем самым они увеличивают плодородие почвы, при этом образуется гумус — плодородный слой. На основе этих бактери готовят бактериальные удобрения, которыми поливают почву типа «Байкала» — экологическое земледелие.

Способностью накапливать в почве соединения азота отличаются так называемые бактерии азотфиксаторы. Первыми открытыми такими бактериями стали именно клубеньковые бактерии, которые предпочитают селится на корнях бобовых растений. Впрочем, быстро выяснилось, что далеко не все клубеньковые бактерии способны накапливать азот, а лишь строго определенные их виды. Позднее были обнаружены и другие бактерии, которые накапливают азот, например анаэробную бактерию под именем клостридий Пастера или бактерию бейеринкию.

Другой класс бактерий способен окислять аммиак до солей азотных кислот, также этим удобряя почву. К таким бактериям относятся нитробактер или нитросомонас.

Клубеньковые бактерии которые находятся в клубеньках на корнях бобовых растений . Нитробактерин азотобактер вроде называются .

Существует весьма много интересной информации о бактериях. В ней зачастую говорится и об их пользе! Неудивительно, ибо в природе просто так что-либо не бывает.

К ним можно отнести и клубеньковые, и ризобиум, актиномицеты.

Правильный ответ — клубеньковые бактерии. Именно они обогащают почву соединениями азота.

Вот еще видео про бактерии — очень много интересного в нем можно узнать. Но эта лекция не для всех конечно — тут надо понимать, о чем человек говорит.

Клубеньковые бактерии связывают атмосферный азот и производят органические вещества с содержанием азота. Они селятся на корнях бобовых растений, вступают с ними в симбиоз. Азотсодержащие соединения служат питанием для растений.

Азот необходим растениям в самом начале их роста, нехватка азотных удобрений замедляет рост растений, поэтому на полях с картофелем сажают, например, бобовые и другие растения, способные фиксировать азотные соединения в земле. бактерии называются клубеньковые.

Это клубеньковые бактерии, они поражают орешки бобовых растений, когда те начинают прорастать в почву. Они вступают в симбиоз и бактерии предоставляют необходимый азот для растения. Эти бактерии называются азотфиксаторы, они увеличивают плодородие почвы.

Есть ряд бактерий, которые умеют добывать, скажем так, азот. А азот очень необходим растениям для их роста. Человеком были открыты разные бактерии, в том числе и бактерии, которые живут на корнях бобовых растений, они получили название клубеньковых бактерий. Поэтому очень рекомендуется высаживать горох, фасоль и другие бобовые, а потом на их месте на следующий год сажать другую культуру.

Но есть и другие азотфиксирующие бактерии, которые часто добавляются в бактериальные удобрения.

В основном в жизни мы сталкиваемся с клубеньковыми бактериями, которые находятся на корнях бобовых растений. Вступая с растениями в симбиоз бактерии и растения дополняют друг друга. В итоге на бобовых растениях образуются клубки. Бобовые растения(горох, фасоль) насыщают землю Азотом. Эти растения лучший предшественник для других овощей. Особенно для огурцов.

Сначала давайте узнаем, чем отличается сложный лист от простого. У простых листьев нет структуры или конструкции, состоящий из более мелких листочков. Визуальное отличие можно увидеть на рисунке. Простые листья — одиночные, а сложные включают в себя группу более мелких листьев.

Поэтому создается впечатление, что у папоротника сложный лист. Но это не совсем так:

Если в шутку рассмотреть это слово как шараду, то это селфи, которое сделала Настя. Фото-насти-я.

А если серьёзно, фотонастия это движение отдельных органов растения: листьев, цветков обусловленных внутренними особенностями растения под воздействием изменения освещённости и окружающей температуры. Всё это происходит у нас на глазах. Вечерние сумерки заставляют складываться трилистники клевера, оксалиса, кислицы и цветки одуванчика, крокуса, тюльпана. В то же время цветки душистого табака раскрываются, наполняя ароматом вечерний воздух — это уже пример отрицательной фотонастии.

Источник