Глава II. Использование почв для создания пастбищ

Хорошее освоение земель заключается в том, чтобы все земли хозяйства были использованы в соответствии с классом их пригодности. В отношении пастбищных земель это означает их должное использование с учетом необходимости борьбы с эрозией, сохранения влаги, поддержания желательного рН почвы, с внесением нужных элементов питания растений, пополнением запаса органического вещества и, в некоторых случаях, с чередованием культур.

Свойства почвы

Для правильного ухода за почвой и ее использования требуются некоторые технические знания в отношении почв и их свойств. Ниже очень кратко изложены необходимые общие сведения о почвах.

Почвообразование

Физическое выветривание (измельчение) и химическое разрушение (разложение) материнской породы (горных пород, минералов и тому подобных материалов на поверхности Земли) приводят к образованию частиц (отдельностей) различных размеров, которые относят к фракциям гравия, песка, ила и пыли — исходных материалов, из которых образуется почва.

Под действием климатических (главным образом температуры и осадков), а также биотических факторов (микроорганизмов, растений и животных) на определенный исходный материал (ледникового, осадочного или смешанного происхождения) при данном рельефе (крутизна склонов и наличие стока) в течение какого-то периода времени образуется сравнительно неглубокий расчлененный профиль, способный поддерживать жизнь.

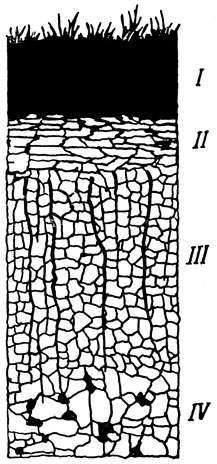

Как правило, почвенный профиль состоит из верхнего слоя (горизонта А), в котором разложившееся органическое вещество (гумус) смешано с неорганическим веществом; под этим слоем находится второй слой (горизонт В) со значительным накоплением глины, а еще ниже расположен третий слой (горизонт С), состоящий из мало видоизмененного исходного материала (рис. 5).

Рис. 5. Схематический разрез профиля почвы: I — поверхностный слой; II — подповерхностный слой; III — подпочва; IV — исходный материал

Составные части почвы

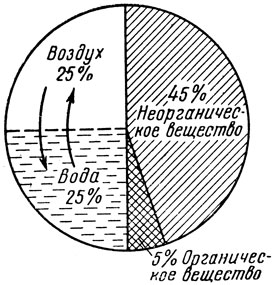

По объему верхний горизонт пылеватого суглинка (наиболее распространенный тип почв по сложению) содержит 45% неорганического вещества, 5% органического вещества (включая и живые организмы), 25% воды и 25% воздуха (последние два компонента до некоторой степени взаимозаменимы) (рис. 6).

Рис. 6. Состав (по объему) пылеватого суглинка в хорошем состоянии для роста растений

Физические свойства почвы

Окраска. Обычно верхний горизонт почвы (а в почвах прерий также и непосредственно следующий за ним) бывает темного, умеренно-темного, светлого или очень светлого цвета по мере снижения содержания в почве органического вещества (гумуса). Подпочва (горизонт В) может иметь тусклую, пеструю или яркую окраску, обусловленную вымыванием, а, следовательно, и интенсивным окислением соединений железа, присутствующих в большинстве почв.

Механический состав. Размеры и относительное количество отдельных частиц, составляющих неорганическое и органическое вещество (твердую фазу) почвы, выражаются процентным содержанием фракций песка, ила и пыли.

Тонкий механический состав имеют глина и глины с примесью песка или пыли, умеренно тонкий состав у пылеватого (тяжелого) суглинка, среднего суглинка и у среднего суглинка с примесью песка. Более грубый состав имеют легкие суглинки и супеси и, наконец, хрящеватые суглинки и песок.

К органическим почвам относят торф (почти исключительно органическое вещество) и перегной, содержащий некоторое количество неорганического вещества наряду с хорошо разложившимся органическим веществом.

В поле группу почвы по механическому составу определяют, перетирая влажный образец почвы между большим и указательным пальцами, но в лаборатории для определения механического состава проводят анализ.

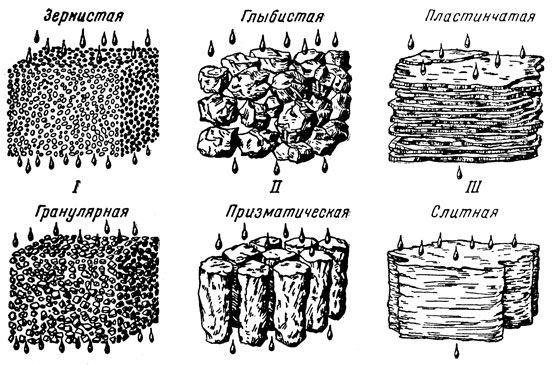

Структура. Благодаря цементирующему действию гумуса, а возможно, и «связывающему» действию многовалентных элементов в составе неорганического вещества почвы происходит агрегация отдельных частиц, в результате чего образуется ореховатая, пластинчатая, глыбистая или зернистая (песок) структура почвы в верхнем слое и призматическая или слитная структура в подпочве (рис. 7).

Рис. 7. Структура почвы и скорость просачивания воды: I — быстрое просачивание; II — умеренное просачивание; III — медленное просачивание

Проницаемость. Размеры пор и объем пористого пространства (скважность почвы) определяют быстрое или замедленное движение воздуха и воды в массе почвы.

Водоудерживающая способность. Содержание гумуса, механический состав, структура и мощность почвы определяют ее водоудерживающую способность.

Толщина почвенного слоя (мощность почвы). Структура и естественное плодородие почвы в значительной мере определяют толщину почвенного слоя, благоприятного для роста корней. Мощной почва считается при толщине этого слоя, равной 90 см и более, а мелкой — при его толщине менее 25 см.

Очертания. Это пространственная протяженность (границы) той или иной массы верхнего слоя почвы определенного механического состава, включая склоны.

Рельеф. Это понятие относится к степени, в которой наблюдаемый участок поверхности является впадиной, выровнен, волнист, имеет слабый уклон, холмист, крут или очень крут.

Степень эродированности. Она может быть выражена отложениями (+), возможно отсутствие видимой эрозии (0) или эрозия может быть слабой (1), умеренной (2), сильной (3), очень сильной (4) и, наконец, кончаться образованием глубоких оврагов (5). В последнюю категорию входят участки, где глубокие овраги или выдувание почвы исключает возможность сельскохозяйственного использования.

Пригодность земель для различного сельскохозяйственного использования (классы пригодности земель для использования)

Выражение «пригодность земель для использования» употребляется при классификации земель и указывает на их потенциальную продуктивность. Тип почвы, крутизна склонов, мощность верхнего горизонта или степень его эродированности — все эти признаки служат для определения класса пригодности земель. При этой классификации плодородие почвы не принимается во внимание. Она служит только для указания потенциальной продуктивности земель при условии проведения системы мероприятий по улучшению почвы и поддержанию ее плодородия в процессе использования земель в соответствии с классом их пригодности.

Специалисты по охране почвы разделили все земли на восемь классов, исходя из их продуктивности и пригодности для различного использования. Земли первых четырех классов можно обрабатывать, земли остальных четырех классов должны иметь постоянный растительный покров.

Как правило, под пастбища использовались земельные угодья класса III и более высоких классов, но необходимость прекратить возделывание пропашных культур на некоторых пахотных землях потребует передачи под пастбища части земель класса II и даже класса I по мере расширения системы мероприятия по охране почвы.

Ниже описано общее состояние земель по классам и кратко указаны возможности их использования.

Класс I

Земли первого класса пригодны для выращивания культур без проведения каких-либо специальных почвоохранных мероприятий. Они должны быть годны для обработки, свободны от камней и достаточно продуктивны, чтобы при данных климатических условиях давать хотя бы умеренные урожаи обычных культур. Их рельеф должен быть почти равнинным, эрозия лишь незначительной, вероятность затопления, мешающего выращиванию культур, исключена, по сток должен быть достаточно хорошим для получения нормальной продукции. Земли этого класса могут нуждаться и, вероятно, нуждаются в минеральных удобрениях, извести и чередовании культур или севооборотах, включающих сидерационную культуру для поддержания структуры почвы и для обеспечения устойчивых средних урожаев. Такие земли, как правило, — это наиболее желательные пахотные угодья и часто, хотя и не всегда, наиболее продуктивны. Они хорошо подходят для выращивания пропашных культур.

Класс II

Земли второго класса пригодны для обработки при условии проведения простых почвоохранных мероприятий, например для борьбы с эрозией, сохранения влаги или осушения сырых почв. Контурная обработка, чередование полос культур, высев почвозащитных культур и севообороты, включающие злаковые и бобовые травы — вот методы, которые иногда необходимы для охраны почвы и воды на землях этого класса.

Класс III

Земли третьего класса пригодны для непрерывного выращивания культур лишь при интенсивных методах охраны почвы. Обычно, чтобы обеспечить непрерывное выращивание культур на этих землях, требуется сочетание наилучших почвоохранных мероприятий. В дополнение к методам, применяемым на землях класса II, здесь может потребоваться террасирование, создание залуженных^ водотоков и расширение севооборотов включением большего числа полей под травами и зерновыми с одновременным сокращением числа полей под пропашными культурами.

Класс IV

На землях четвертого класса культуры можно выращивать лишь время от времени или в ограниченных масштабах. Они могут иметь более крутые склоны, чем земли класса III, могут быть более эродированными или более подверженными эрозии, или они более трудны для осушения. Они малопригодны для выращивания культур, и их лучше всего использовать под постоянную растительность.

Класс V

Земли пятого класса непригодны для обработки и выращивания культур и должны оставаться под постоянным растительным покровом. Обычно почвы здесь или слишком каменистые, или слишком сырые для обработки. При умелом уходе и использовании эти земли годны для пастьбы или облесения.

Класс VI

Земли шестого класса пригодны для пастьбы или облесения с небольшими ограничениями использования и должны оставаться под постоянным растительным покровом. Они подвержены сильной эрозии, и распашка их под выращивание культур недопустима. Как правило, на этих землях требуется пересев и внесение извести и минеральных удобрений, до того как их можно будет использовать для пастьбы скота.

Класс VII

Земли седьмого класса непригодны для выращивания культур, а использование их в качестве пастбищ или для облесения возможно лишь с большими ограничениями. Помимо пересева, внесения извести и минеральных удобрений, необходимо тщательное регулирование пастьбы скота. В большинстве случаев скорее можно рекомендовать использование земель этого класса в качестве лесных, а не пастбищных угодий. Поскольку эти земли подвержены эрозии, необходимо осторожное лесохозяйственное использование.

Земли восьмого класса непригодны для выращивания культур или используемой постоянной растительности. Это преимущественно сильно пересеченные, каменистые, лишенные растительности или заболоченные, не поддающиеся осушению земли. Земли этого класса, в особенности торфяники и болота, можно использовать для разведения дичи. Другие территории могут представлять ценность для туризма, отдыха или как живописные местности.

Оценка земель фермы и составление карты этих земель с разбивкой по классам пригодности для использования являются основой для разработки плана почвоохранных мероприятий в пределах данного хозяйства. Такой план составляется с целью наилучшего использования земель при желательном направлении хозяйства.

После классификации земель сотрудник Службы охраны почвы вместе с фермером разрабатывают детали мероприятий, определяя, какие изменения следует произвести в разбивке полей, севообороте, системе удобрений, составе поголовья животных и т. д. В некоторых случаях может потребоваться радикальное изменение в деятельности хозяйства, которое производится постепенно на протяжении ряда лет. В других случаях бывает достаточно незначительно изменить существующую практику, что может быть осуществлено легко и быстро. Во всех случаях решает фермер, который после консультации со специалистом определяет, какие изменения нужно провести, а также когда и как они должны осуществляться. В результате получается программа работ на ферме, которая отвечает желаниям фермера и обеспечивает ему получение наивысшего возможного постоянного дохода с принадлежащих ему земель.

Источник

Сельскохозяйственные угодья – приоритетные земли с/х назначения. Режим использования. Ответственность за земельные правонарушения

Содержание

Внимание!

- Принят новый закон о строительстве жилых домов на сельхозземле – с 1 марта 2022 года – подробностиЗДЕСЬ

- Сельский туризм: новое эффективное направление фермерства – 2022 – читатьздесь

Сельскохозяйственные угодья – земли особой значимости

В составе земель с/х назначения, расположенных за чертой населённых пунктов, есть вид, включающий земли с особенным правовым статусом. Это с/х угодья, характеризуемые высоким плодородием и отменными качественными показателями.

Сельскохозяйственные угодья – это земельные участки, которые систематически используются для выращивания того или иного вида сельскохозяйственной продукции, характеризуются высоким естественным плодородием.

Сельхозугодья обладают высокой сельскохозяйственной значимостью. Они имеют приоритет в использовании, подлежат особой охране, предусматривающей их защиту правовыми средствами:

- установление прав и обязанностей государственных органов, предприятий, учреждений, юридических лиц и граждан

- разработка и реализация федеральных, региональных и местных программ, направленных:

- на обеспечение рационального использования и воспроизводства плодородия

- на создание перечня обязательных мероприятий по охране земель с учётом особенностей хозяйственной деятельности, природных и иных условий

Являясь средством для производства основных видов продовольствия, с/х угодья представляют национальное достояние и стратегический природный ресурс нашей державы. За счёт этого невосполнимого, а потому столь ценного земельного богатства, дарованного природой, обеспечивается продовольственная независимость и безопасность страны. Она находится в прямой связи с уровнем развития сельского хозяйства, создающего довлеющую массу качественных и доступных для населения продуктов питания, кормов для с/х животных.

К сельхозугодьям приковано взыскательное внимание со стороны государства. Их использование находится под надзором властей и надзорных органов:

- Министерство сельского хозяйства РФ осуществляет регулярный мониторинг земель с/х назначения, в том числе с/х угодий (Приказ № 664 от 24.12.2015)

- Росреестр выполняет государственный земельный надзор за использованием сельхозугодий

- Россельхознадзор осуществляет контроль за выполнением установленных требований по использованию угодий с проверками и обследованиями земель

- Местные органы власти, в целях защиты от порчи ценных земель, которые можно использовать для выращивания зерна, овощей и других с/х культур:

- ведут реестр плодородия почв

- занимаются анализом текущей ситуации и прогнозированием дальнейшего использования с/х угодий

Режим использования сельхозугодий

Сельскохозяйственные угодья в составе земель с/х назначения – земельные участки, систематически обрабатываемые, используемые для производства с/х продукции и выпаса с/х животных.

Земельный кодекс РФ определил 5 видов с/х угодий в соответствии с их целевым назначением (пункт 1 статьи 79):

- пашни

- залежи

- сенокосы

- пастбища

- земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)

С/х угодья неоднородны. Это особенность отражается в их кадастровой стоимости:

- угодья с низким и средним уровнем стоимости:

- земли длительных залежей

- участки, обладающие низким плодородием, подвергшиеся эрозии, загрязнению и т.п;

- угодья с кадастровой стоимостью значительно выше, чем в среднем по муниципальному району

Среди сельхозугодий отдельно выделена группа особо ценных земель и участков:

- кадастровая стоимость таких земельных объектов существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу)

- они включаются в региональный перечень земель, использование которых для других целей не допускается (в соответствии с законодательством субъектов РФ)

- кроме пашен, залежей, сенокосов, пастбищ и участков, занятых многолетними насаждениями насаждениями, включает с/х угодья:

- опытно-производственных подразделений научных организаций

- учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего образования

Законодательством установлен специальный режим использования сельхозугодий. В соответствии с ним правовой статус с/х угодий не может быть изменен в произвольном порядке.

- оборот с/х угодий в составе земель с/х назначения регулируется федеральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002, в соответствии с его основными принципами:

- сохранение целевого использования земельных участков (пункт 3 статьи 1)

- максимальный размер общей площади с/х угодий, которые могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица – не менее 10% общей площади сельхозугодий муниципального района (пункт 2 статьи 4)

- преимущественное право субъекта РФ на покупку ЗУ из земель с/х назначения при его продаже

- за исключением продажи с публичных торгов (в случаях, установленных законом субъекта РФ, приоритетным правом на покупку может быть муниципальное образование – пункт 1 статьи 8)

- преимущественное право других участников долевой собственности на ЗУ, находящийся в долевой собственности, либо использующих этот ЗУ, при возмездном отчуждении такой доли участником долевой собственности (пункт 3 статьи 1)

- предоставления ЗУ только на праве аренды иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, лицам без гражданства (статья 3)

- предоставления ЗУ только на праве аренды юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 % (статья 3)

- особо ценные с/х угодья с высокой продуктивностью включаются в региональный перечень земель, использовать которые для других целей не допускается (пункт 4 статьи 79 ЗК РФ):

- кадастровая стоимость таких угодий существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району или городскому округу

- с/х угодья нельзя преобразовать в садовые участки (пункт 6 статьи 79 ЗК РФ):

- установлен запрет на включение угодий в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд и на строительство садовых и жилых домов, хозяйственных построек, гаражей на садовом участке

- для с/х угодий в составе земель с/х назначения не устанавливается градостроительный регламент (пункт 6 статьи 36 ГрК РФ):

- сменить ВРИ ЗУ в «традиционном порядке» применения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) с выбором основного или условно разрешённого вида использования не получится (нет регламента – нет и перечней ВРИ ЗУ)

- решение об изменении ВРИ ЗУ с/х угодий принимаются в соответствии с федеральными законами и не относится к компетенции администраций муниципальных образований (пункт 5 статьи 37 ГрК РФ

- перевод в другую категорию земель сельхозугодий или ЗУ в составе таких земель допускается в исключительных случаях (пункт 1 статьи 7 ФЗ №172 от 24.112.2004)

- не допускается перевод в другую категорию земель сельхозугодий или ЗУ в составе таких земель в случаях (пункт 2 статьи 7 ФЗ №172 от 24.112.2004):

- кадастровая стоимость планируемых к переводу земли/участков на 50% и более превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу)

- планируемые к переводу земли/участки относятся особо ценным с/х угодьям

- включение ЗУ в черту населённого пункта (за исключением особо ценных с/х угодий) – только в случае установления властями субъектов РФ целесообразности такого включения (пункт 25 и пункты 2–24 статьи 4.1 федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004)

Плодородие угодий

Главный показатель ценности c/х угодий – качество их почв, создающих питательную среду для растений.

Для образования почвы планете потребовались многие миллионы лет взаимодействия, воздуха, воды и тепла, животных организмов и растений, микроорганизмов с почвообразующей горной породой. В результате этого непрерывного процесса биосинтеза появился гумус – органический верхний почвенный слой, содержащий минеральные питательные вещества, необходимые растениям.

Благодаря гумусу, источнику углеводородной энергии, почва имеет благоприятную температуру, содержит в достатке воздух и воду. Это главные условия для качественного развития корневой системы и роста растений.

Почва – биофизическая, биологическая, биохимическая среда, содержащая естественную смесь органических веществ, минералов, жидкостей и газов. Она является своеобразной «столовой», в которой «посетителям» подаются необходимые на всех стадиях жизненного цикла питательные «блюда»:

- атмосферная влага и вода и растворенные в них атмосферные газы (азот, кислород, водород, углерод) – участвуют в реакциях фотосинтеза, регулируют обмен веществ в клетках, ответственны за рост новых побегов

- окислы азота и углерода (метан и углекислый газ) – способны при поглощении растениями согревать их от холода

- фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо и др., – участники множества синтезирующих процессов в клетках растений

Плодородие – способность почв обеспечивать растения питательными элементами, водой, воздухом. Для этого почвы должны обладать хорошей аэрацией (воздухопроницаемостью), облегчающей развитие корневых систем растений и жизнедеятельность микроорганизмов.

Качество почв по плодородности оценивается в процессе бонитировки почв (латинское слово bonitas означает добротность, высокое качество). При бонитировке эксперты устанавливают, в какой степени почва на участке лучше или хуже другой почвы с наиболее высоким потенциальным плодородием (эталонная почва).

В результате определяют бонитет – количественный показатель, исчисленный в баллах. Балл бонинета эталонной почвы принимается равным 100%. Сравнение почв возможно только с участками, расположенными на той же территории, что и обследуемый надел, и при сопоставимых уровнях применяемой агротехники.

То есть продуктивность и доброкачественность почв с/х угодий характеризуется баллом бонитета (баллом плодородия), показывающем относительные достоинства почв по свойствам и урожайности.

Балл бонитета – расчётный показатель:

- вычисляется на основе агрохимического обследования и лабораторного химического анализа почвы

- учитывает природные условия (рельеф, эрозия, климат) территории

Он зависит от основных почвенных характеристик, в числе которых:

- содержание гумуса

- гранулометрический состав:

- содержание механических элементов твёрдой фазы почв и почвообразующих пород (фракций песка и мелкозёма, каменистой, гравелистой, илистой фракций)

- содержание фракции физической глины

- кислотность

- каменистость

- способность впитывать воду

- насыщенность воздухом

- эродированность:

- степень разрушения (уменьшение мощности или исчезновение) верхних наиболее плодородных горизонтов почв в результате водной и ветровой эрозии

- другие свойства

Наиболее существенное влияние на бонитировку оказывает гумусность почв.

В значительной мере плодородие земли зависит от хозяйственной деятельности людей. Выращивая культурные растения, человек оказывает на почву косвенное воздействие:

- изымает из почвы вместе с урожаем органические и минеральные вещества

- вносит в почву удобрения

- способствует восстановлению почвенного плодородия при обработке почвы

Нерациональное использование с/х земель, нарушение технологических приёмов приводит к стремительно развивающемуся процессу потери гумуса. Его распад (дегумификация) происходит намного быстрее, чем накопление.

Виды сельскохозяйственных угодий. Особенности. Уход

С/х угодьями называют земли, предназначенные

- для выращивания культурных растений

- для разведения скота

- для выполнения сопутствующих работ

Каждый участок угодий имеет замкнутые границы и определённое местоположение.

Пашни

Пашня — это с/х угодья, ежегодно обрабатываемые и используемые под посев с/х культур, многолетние травы.

Пахотные земли – главное средство для производства урожаев с/х культур. Они самые ценные и интенсивные из всех видов сельхозугодий. В то же время, являются самыми дорогими в уходе. Выход продукции в расчёте на 1 га пашни наиболее высокий по сравнению с другими видами с/х угодий.

В зависимости от показателя природного плодородия различают следующие виды пашен:

- орошаемые

- осушенные

- недостаточно увлажненные

- подверженные эрозиям

- засоренные камнями

Пахотные поля используются для засева и выращивания зерна, бобовых культур, овощей и многолетних трав:

- поля под посевы зерновых культур:

- пшеница, рожь, овёс, ячмень, рапс, гречка, кукуруза

- поля под посевы бобовых, кормовых и иных с/х культур:

- горох (посевной и полевой, или пелюшка), кормовые бобы, вика посевная, фасоль обыкновенная, люпин (белый, желтый, многолетний, узколистный), соя, чечевица, нут, вигна

- поля под посевы овощных культур:

- томаты, сахарная свёкла, капуста, морковь, картофель, перец, луковичные и бахчевые с/х культуры

- поля для высевов многолетних трав под севооборот

- выводные поля:

- участки, выделенные под многолетний засев одной культурой

К пашням относятся также пары – вспаханные поля, оставляемые на одно лето незасеянными. Паровые поля тщательно обрабатываются, поддерживаются в состоянии, чистом от сорняков, на них вносятся удобрения.

Парование – способ восстановления плодородия почв:

- обеспечивает накоплению влаги

- способствует защите почвы от болезней и вредителей

- активизирует микробиологическую активность

- усиливает процессы гумификации и минерализации

- труднодоступные формы питательных веществ переводятся в легкодоступные

Пахотные земли представляют основу с/х производства. Их назначение – выращивание различных с/х культур, а главные характеристики:

- пригодность для постоянного использования

- урожайность пахотных грунтов:

- не стабильная, если почва используется не по назначению

- не стабильная, если не придерживаться определённого севооборота

- стабильная, если используется севооборот, не истощающий плодородие грунтов, а повышающий потенциальные возможности грунтов давать высокие урожаи

Пашни необходимо использовать максимально эффективно, не допуская уменьшения их размеров, принимать меры к увеличению пахотных площадей. Для этого землю необходимо систематически обрабатывать, поддерживать качество её плодородных почв.

Количество пахотных земель крайне ограничено. Они находится на особом государственном контроле. На пахотных землях запрещается:

- размещение отгонных пастбищ для скота

- какое-либо строительство

- возведение временных построек (сараев, навесов)

Использование пашен разрешается исключительно для осуществления с/х деятельности.

Залежи

Залежные угодья – земельные участки, подготовленные к посевам (распаханные), но более 1 года не используемые для выращивания культурных растений.

Залежные участки – основной резерв увеличения площади пашни. Кроме того, залежи трансформируют вклинивающиеся и вкрапленные участки, межники, дороги, канавы, неправильно посаженные лесополосы и т.д

Наличие залежи – признак экстенсивного земледелия. В этом случае залежь используется для повышения естественного плодородия почвы:

- пашня, оставленная на длительное время без обработки, в первые 2–3 года зарастает одно- и двулетними травами

- в последующие 5–7 лет зарастает многолетними растениями (преимущественнго злаками):

- сначала корневищными, которые постепенно сменяются рыхлокустовыми, а затем плотнокустовыми

- восстановление почвы происходит за 15–20 лет

С увеличением возраста залежи меняется качество этого угодья:

- влажность постепенно падает

- развивается характерная луговая или степная растительность

- образуется дернина:

- это верхний горизонт почвы, густо пронизанный переплетёнными живыми и отмершими корнями и побегами растений, богатый питательными органическими веществами

- улучшается структура почвы

- накапливаются органические вещества

Для первой после восстановления обработки почвы применяется глубокая вспашка плугами с предплужниками. Последующая обработка ведётся дисковыми орудиями, с тщательной заделкой дернины на дно борозды.

Залежь может быть вынужденной – при потере хозяйственной и экологической ценности участков в связи с длительным загрязнением, эрозией почвы или с природной и техногенной катастрофами.

Залежи – временный вид угодий. Площади залежей, пригодные под посев с/х культур, необходимо постепенно переводить в пашню, а непригодные – использовать для других целей (под выпас скота или сенокосы).

Сенокосы

Сенокосы – это с/х угодья, постоянно занятые многолетними травами, систематически скашиваемыми для заготовки сена.

Сенокосные угодья – естественная кормовая база животноводства. Под них выбираются участки с плодородными луговыми почвами, богатыми травянистой растительностью.

На сенокосах ведётся систематическое скашивание травы – для заготовки сена и подготовки консервируемых кормов (силоса, зелёной подкормки, травяной муки, сенажа). Производится обновление многолетних трав (люцерна, костёр, мятлик луговой, донник, клевер и др.).

По качественному признаку различают сенокосы:

- заливные

- расположены в поймах рек, озёр, в низинах, затапливаемых талыми водами на значительный срок, влияющими на изменение растительности

- самые богатые сочной растительностью

- суходольные

- расположены на равнинах, склонах, повышенных элементах водораздела, в балках, логах, увлажняемых атмосферными осадками

- заполнены кустарниками

- заболоченные

- расположены на пониженных элементах рельефа по окраинам болот или на слабо дренированных плоских территориях

- подвержены длительному и избыточному увлажнению

Классификация сенокосов по состоянию используемых земельных участков:

- сенокос чистый

- на участке нет кустарников, камней, кочек, пней, деревьев, или они относительно равномерно покрывают до 10% площади участка

- сенокос коренного улучшения

- на участке, путём уничтожения дернины и последующего залужения, создан новый травостой

- сенокос слабозакочкаренный

- от 10 до 20% площади участка покрыты кочками

- сенокос средне- и сильнозакочкаренный

- более 20% площади участка покрыты кочками

- сенокос слабо закустаренный или слабо залесенный

- участок, относительно равномерно заросший кустарниковой или древесной растительностью, занимающей 10 – 30% его площади

- сенокос средне и сильно закустаренный

- участок, заросший кустарниковой или древесной растительностью, занимающей от 30 до 70% его площади

Высокие стабильные урожаи сена можно получать только при правильной эксплуатации этих угодий, своевременном проведении мероприятий по уходу за ними.

Уход за природными сенокосами

- расчистка от кустарника, уничтожение боронованием кочек, кротовин, муравейников

- очистка от мусора

- подсев трав:

- при уничтожении на сенокосах кочек, кустарника и других мероприятиях, связанных с повреждением дернины

- на участках луга с изреженным травостоем, на склонах и овражных выпасах

- внесения навоза – при подсеве трав под озимые

Уход за сеяными сенокосами

- подбор трав и составление разноспелых травосмесей – для создания культурных сенокосов

- поверхностное улучшение:

- повторное вспахивание земли

- засев семенами кормовых растений

- коренное улучшение

- проведение качественной мелиорации

- внесения удобрений

- применение современных технологий обработки полей при восстановлении плодородия – дискование, окультуривание, фрезерование и т. д.

- известкование кислых почв

- периодический подсев бобовых трав так как через каждые 3—4 года их количество резко снижается

- внесения навоза – при подсеве трав под озимые

- разрыхление дернины (дискованием или боронованием) с одновременным поверхностным внесением минеральных удобрений – перед посевом на лугах с плотными почвами

- уничтожение подкашиванием или вычесыванием граблями травостоя, не скошенного или не использованного скотом – способствует улучшению качества сена

- отвод застойных вод на переувлажненных участках

- контроль исправности осушительной сети и уровня грунтовых вод на мелиорированных сенокосах

Пастбища

Пастбища – это с/х угодья, постоянно занятые многолетними травами и систематически используемые в основном для выпаса животных.

Пастбища являются естественными кормовыми угодьями. Они, в отличие от сенокосов, подвергаются влиянию стада – экологического фактора, оказывающего воздействие на травостой, почву, другие компоненты природного комплекса.

Пастбища делятся на природные (естественные), засеянные (искусственные), культурные пастбища с внесением соответствующих удобрений и с постоянным орошением (поливом).

На естественных пастбищах произрастают многолетние дикорастущие травы. Искусственные пастбища создаются посевом многолетних или однолетних трав, бобово-злаковых травосмесей (клевер, тимофеевка, люцерна, эспарцет, овсяница луговая, мятлик луговой, райграс, ежа сборная, костёр безостый и др.). При выборе травосмесей необходимо учитывать местные природно-климатические, почвенные и другие условия.

В зависимости от ботанического состава травостоя, особенностей почвы и рельефа местности, а также расстояния от пастбищ до зимних помещений или мест стоянки животных (стойбищ, лагерей) пастбища могут быть неодинаково пригодными для разных видов и групп животных.

Виды пастбищ

- пастбища суходольные

- расположены на равнинах, склонах, повышенных элементах водораздела, в балках, логах

- увлажняются атмосферными осадками

- пастбища заболоченные

- расположены на пониженных элементах рельефа по окраинам болот или на слабо дренированных плоских территориях

- подвержены естественному длительному и избыточному увлажнению

- пастбища чистые

- на участке нет кустарников, камней, кочек, пней, деревьев

- кустарники, камни, кочки, пни, деревья равномерно покрывают до 10% площади участка

- пастбища слабозакочкаренные

- от 10 до 20% площади покрыты кочками

- пастбища средне- и сильнозакочкаренное

- более 20% площади покрыты кочками

- пастбища слабо закустаренные или слабо залесенные

- равномерно заросшие кустарниковой или древесной растительностью, занимающей 10 – 30% площади участка

- пастбища средне и сильно закустаренное

- равномерно заросшие кустарниковой или древесной растительностью, занимающей 30 – 70% площади участка

- культурные пастбища

- проведено коренное или поверхностное улучшение для создания хорошего травостоя

- систематически проводится уход

- вносятся удобрения

- осуществляется загонная (порционная) пастьба скота

- обводнённые пастбища

- имеются водные источники, обеспечивающие поголовье скота водой надлежащего качества

- пастбища сбитые

- с травостоем, который в течение ряда лет изреживается из-за чрезмерной пастбищной нагрузки

- со снижающимися урожайностью и качеством кормов

- с преобладанием сорного разнотравья

Культурные многолетние пастбища, при правильном использовании и надлежащем уходе, отличаются высокой урожайностью: до 40 – 60 и более центнеров кормовых единиц с 1 га. Такие пастбищные угодья – важный резерв увеличения производства продуктов животноводства (молока, мяса, шерсти).

Трава с культурных пастбищ:

- скармливается животным при выпасе, а свежескошенная – из кормушек

- используется для приготовления сена и сенажа

Для защиты травостоя от повреждения его скотом применяется загонная система пастьбы:

- на пастбище 8–12 загонов по 5–10 га каждый

- пастбище и загоны огораживают изгородью с входными и выходными воротами (целесообразно применять электроизгородь)

- регулируется ежедневная продолжительность и сроки пастьбы

- меняются периоды выпаса – в соответствии с периодами пастбищного сезона в распорядке дня

При неправильном использовании пастбищ ухудшается качество травостоя, приводящее к чрезмерной плотности грунта и нарушению водно-воздушного режима почв. Кроме того, животные выедают травы неравномерно, чем может быть вызвано разрастание низкорослых сорняков. На земле, выбитой скотом, активно размножаются вредные насекомые.

Для предупреждения негативных последствий, защиты верхнего почвенного горизонта от разрушений, от смыва плодородного слоя на склоне, от снижения продуктивности пастбищного угодья необходимо применять профилактические меры:

- земле предоставлять отдых

- выпас осуществлять с соблюдением сроков

- проводить весеннюю подготовку пастбищных участков:

- подкормка травостоя удобрениями

- подсев трав

- выкашивание несъеденных остатков

- разравнивание кала животных

- борьба с сорными растениями

- выполнять мероприятия по регулированию водно-воздушного режима (орошение, удаление избыточной влаги)

Земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)

Угодья, занятые многолетними насаждениями, – это земли с древесными, кустарниковыми или травянистыми многолетними растениями, предназначенными для получения плодово-ягодной, технической или лекарственной продукции, а также декоративного оформления территорий:

- посадки многолетних с/х культур – деревьев, кустарников, лиан, посаженных человеком и используемых для предпринимательской деятельности:

- для сбора урожая ягод и фруктов

- для защиты территорий от вредных факторов воздействия

- для создания ландшафтного дизайна

- для других задач

- молодые и выросшие виноградные, ягодные, плодовые культуры

- декоративно-озеленительные насаждения

- насаждения сосен и берёз

- насаждения ботанических садов и учебных заведений для научно-исследовательских целей

- ореховые сады

- посадки масличных культур, пряных и другие (кофе, чай, какао) многолетние культуры

Участки, занятые всеми многолетними насаждениями, в том числе размещённые на террасах, подлежат учёту. Он затруднителен, ввиду того, что посадки обычно разрознены, могут перемежаться посадками других культур. В связи с этим при учёте культур, относимых к многолетним насаждениям, вместо площади нередко используется количество деревьев. В общую площадь включают условно рассчитываемые площади с отдельно стоящими деревьями и кустарниками.

В общей площади многолетних насаждений отдельно учитываются следующие угодья:

- сады – участки, занятые древесными или кустарниковыми насаждениями:

- семечковыми, косточковыми, орехоплодными, цитрусовыми, субтропическими и другими породами

- виноградники

- ягодники – участки, занятые культурными кустарниковыми, полукустарниковыми и травянистыми растениями, которые дают съедобные плоды

- плодорассадники – участки, используемые для выращивания посадочного материала плодных, ягодных культур и виноградников:

- в плодном рассаднике размножают посадочный материал

- проводят начальное формирование растений

- отбирают и подготавливают растения к пересадке в сад или ягодник

- хмельники

- тутовники

- шелковичные насаждения

- чайные плантации – участки, занятые чайными растениями, предназначенными для сбора чайного листа или чайных семян

- эфиромасличные культуры (роза, лаванда, шалфей) – виды насаждений, имеющих местное распространение

Продуктивность многолетних насаждений

На плодородие, воспроизводимость, время репродукции, из которых складывается продуктивность многолетних насаждений, влияет ряд факторов:

- климатическая зона

- потребность растений в сезонах органического покоя (холоде, снежном периоде)

- максимальные значения температур

- возможные перепады температур

- значения низких температур в зимне-весенний период

- резкие колебания температур в весенний период

- возможные заморозки весной

- осадки в летний период

- недостаток дождей в знойные периоды

- возможность превышения максимальных летних температур

- соответствие условий почвы требованиям культур

Ответственность за нарушения при эксплуатации угодий

Стратегический статус сельхозугодий, обладающих плодородными почвами высшего природного качества, способных обеспечить обильную урожайность с/х культур, влечёт соответствующую ответственность собственников земли.

Владельцы с/х угодий обязаны заботиться о поддержании плодородия их почв, рачительно и разумно получать от земли всё, что она способна дать, бороться против её истощения и разрушения (статья 42, статья 13 статья ЗК РФ):

- использовать участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту

- своевременно проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель и предупреждению их переутомления

- по защите с/х угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями

- проводить агротехнические мероприятия

- использовать меры по предупреждению водной и ветровой эрозии – разрушения верхних наиболее плодородных горизонтов поверхностными водами и ветром

- соблюдать правила вспашки земель и сева

- не допускать загрязнения почв избыточными химическими веществами при внесения минеральных удобрений и пестицидов

- сохранять мелиоративные защитные лесные насаждения

- обеспечивать сохранение достигнутого уровня мелиорации

- снимать плодородный слой почвы и испольховать его для улучшения малопродуктивных земель – при проведении:

- строительных работ

- работ, связанных с пользованием недрами

- выполнять, в соответствии с Постановлением РФ «О проведении рекультивации и консервации земель» (№ 800 от 10.07.2018).

- обязательные мероприятия по рекультивации нарушенных земель и возврата их в сферу производства

- требования органов власти субъектов РФ, местного самоуправления по консервации деградированных или загрязненных сельхозугодий с выводом их на восстановительный период из хозяйственной эксплуатации

Постановлением Правительства РФ №1482 от 18.09 2020 утверждены признаки неиспользования с/х участков по назначению и перечень сорных растений для установления такого земельного правонарушения.

Невыполнение требований, установленных государством, и обязательных мероприятий:

- по улучшению, защите земель

- по охране почв от ветровой, водной эрозии

- по предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель

влечёт наложение административного штрафа (пункт 2 статьи 8.7 КоАП РФ):

- на граждан – в размере от 20 000 до 50 000 руб.

- на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб.

- на юридических лиц – от 400 00 до 700 00 руб.

За порчу земель предусмотрено наказание в соответствии с положениями статьи 8.6 КоАП РФ.

- за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы – административный штраф:

- на граждан – в размере от 1000 до 3000 рублей

- на должностных лиц – от 500 до 10 000 рублей

- на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

- за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления – административный штраф

- на граждан – в размере от 3000 до 5000 рублей

- на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей

- на ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 000 до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

- на юридических лиц – от 40 000 до 80 00 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

Порча земель вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вызванная нарушениями правил обращения:

- с удобрениями

- со стимуляторами роста растений

- с ядохимикатами

- с иными опасными химическими или биологическими веществами

при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, признаются уголовными деяниями и наказываются (статья 254 УК РФ):

- или штрафом в размере до 200 000 рублей

- или штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев

- или лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет

- или обязательными работами на срок до 480 часов

- или исправительными работами на срок до 2 лет

В случае выявления земельных нарушений, связанных с нецелевым использований с/х угодий к собственнику участка применяются меры административной ответственности за нецелевое использование ЗУ (часть 1.1 статьи 8.8 КоАП РФ):

- предупреждение, в котором устанавливается срок для устранения выявленных нарушений

- штраф в размере:

- от 0.5 до 1% кадастровой стоимости ЗУ, но не менее 10 000 руб. – для граждан

- от 1 до 1.5% кадастровой стоимости ЗУ, но не менее 20 000 руб. – для должностных лиц

- от 1.5 до 2% кадастровой стоимости ЗУ, но не менее 100 000 руб. – для юридических лиц

- штраф (в случае, если кадастровая стоимость ЗУ не определена):

- от 10 000 до 20 000 руб. – для граждан

- от 20 000 до 50 000 руб. – для должностных лиц

- от 100 000 до 200 000 руб. – для юридических лиц

Если в течение установленного срока выявленные нарушения не будут устранены, Росреестр направляет материалы об этом в орган исполнительной власти субъекта РФ.

Государство/региональные власти вправе произвести изъятие с/х угодий в судебном порядке:

- если использование ЗУ повлекло существенное снижение плодородия почв или причинение вреда окружающей среде (пункт 2 статьи 6 федерального закона №101-ФЗ)

- если ЗУ не используется по целевому назначению или используется с нарушением законодательства РФ в течение 3 и более лет подряд с момента выявления таких фактов, установленных в рамках государственного земельного надзора (пункт 3 статьи 6 федерального закона №101-ФЗ)

Изъятый участок реализуется на публичных торгах (пункт 7 статьи 54.1 ЗК РФ). Вырученные средства выплачиваются бывшему собственнику ЗУ за вычетом:

- расходов на подготовку и проведение публичных торгов

- расходов на проведение кадастровых работ

- стоимости работ по оценке рыночной стоимости участка

Философия рачительного отношения к земле – задача землепользователей и государства

Строгость мер, применяемых к нерадивым землепользователям, вполне логична. Земля не рукотворная. Её невозможно создать заново, изготовить на заводе, доставить из соседнего государства или с какой-нибудь планеты. Она и без участия человека страдает от эрозии, разрушается от природных катаклизмов, а с участием, тем более халатным способом по отношению к плодородной земле, – проблемы постепенно становятся масштабными и уже сегодня «стреляют» в будущие поколения.

Земля – первоначальный источник всех благ. Вряд ли кто-то размышляет об этом, когда на утренний завтрак с удовольствием уплетает вкусную булочку с маслом и сыром, а за ужином в ресторане балует себя изысканной говядиной, тушёной с травами и розмарином.

В принципе, такое отношение абсолютно нормальное – люди не испытывают голода из-за недостатка продовольствия, так как сельское хозяйство страны более менее справляется со своими задачами. О собственной продовольственной перспективе мы даже не задумываемся. Всё решается, как нам по-обывательски представляется, само собой.

Но именно в такой нашей безмятежности проявляются результаты работы государства по обеспечению продовольственной безопасности. Она стала одним из важнейших условий реализации стратегического национального приоритета – повышения качества жизни российских граждан с гарантией доступности продуктов в объёмах, необходимых для активного и здорового образа жизни.

Направления с/х деятельности, признанные стратегическими, связаны с задачами по сокращению доли деградированных земель, а таже сниженинием рисков нерационального использования земель с/х назначения в сельском хозяйстве. Они изложены в Доктрине продовольственной безопасности РФ (Указ Президента РФ № 20 от 2020):

- сохранение, восстановление и повышение плодородия земель с/х назначения

- рациональное использование земель c/х назначения и предотвращение сокращения их площадей

- защита и сохранение с/х угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания

- вовлечение в с/х оборот неиспользуемых пахотных земель

- повышение урожайности с/х культур

- соблюдение технологий производства с/х культур

- развитие мелиорации земель с/х назначения

Планы по реализации стратегических направлений предусматривают повышение эффективности государственной поддержки:

- с/х товаропроизводителей

- организаций

- индивидуальных предпринимателей

осуществляющих первичную и/или последующую (промышленную) переработку с/х продукции, а также расширение их доступа на соответствующие рынки сбыта.

Консультационные услуги

- пункт 22 – Привлечение на основе анализа ситуации лицензированной организации к решению вопроса о невозможности использования ЗУ с/х назначения, относящегося к с/х угодьям, в качестве таких угодий (только для Ленинградской области и Северо-Западного региона)

- пункт 18 –одготовка запросов собственников и пользователей участков с/х назначения об отнесении этих участков к с/х угодьям в Росреестр, местные и региональные КУМИ

Полезно знать

- Подключение к электросетям в СНТ и ОНТ по новым эффективным правилам – с 20 октября 2021 года – здесь

- Строительство частного дома в охранной зоне ЛЭП – только при решении о согласовании с сетевой организацией – здесь

- О торговле непосредственно на фермерском участке – читать здесь

Источник