Пористость почвы

Между соприкасающимися элементарными почвенными частицами, микро- и макроагрегатами всегда имеются различного рода пустоты, которые называют порами. По почвенным порам перемещается вода с растворенными в ней веществами, в них содержится воздух. В почвенных порах обитают микроорганизмы, простейшие и другие представители почвенной биоты, по ним в почву проникают корни и корневые волоски растений. Поэтому общий объем порового пространства, размеры и конфигурация пор, составляющих это пространство, важнейшие характеристики почвы.

Под пористостью почвы понимают суммарный объем всех пор в единице объема почвы. Общую пористость, %, рассчитывают по формуле:

Формирование пористости почвы происходит в результате действия различных факторов: образования и разрушения структуры, упаковки и переупаковки почвенных частиц, микро- и макроагрегатов, растрескивания почвенной массы под влиянием попеременно действующих процессов нагревания-охлаждения и набухания-усадки, заполнения свободного пространства подвижным почвенным материалом, выщелачивания растворимых веществ, деятельности живых организмов. Величина пористости зависит от гранулометрического состава и характера структуры, содержания гумуса и биогенности почвы, а в агроценозах — от обработки и приемов окультуривания.

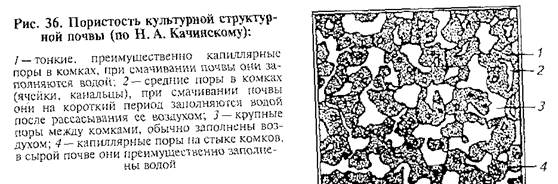

Почвенные поры имеют различный размер и конфигурацию. Самые мелкие поры сосредоточены внутри агрегатов, более крупные — стыковые поры, поры-трещины, поры-полости располагаются между агрегатами. Существуют также поры-каналы, связанные с ходами корней и почвенных животных, располагающиеся либо между агрегатами, либо частично пересекающие их. В связи с различной локализацией пор общая пористость подразделяется на агрегатную (если поры находятся внутри агрегатов) и межагрегатную (если поры расположены между агрегатами).

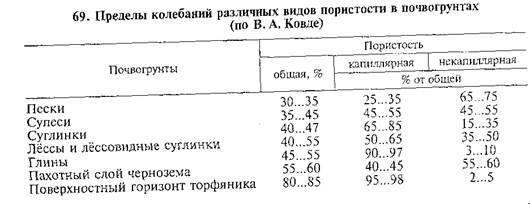

В порах размером до 8000 мкм передвижение и удержание воды при увлажне-нии почвы осуществляется за счёт проявления капиллярных сил, вследствие чего все поры подразделяют на капиллярные и некапиллярные. Поры существуют как внутри, так и между агрегатами (рис. 36).

Некапиллярная пористость обычно выше в почвах с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой (чернозёмы) или с песчаным гранулометрическим составом. Величина капиллярной пористости возрастает по мере увеличения степени дисперсности почв и ухудшения их агрегированности (табл. 69).

Основные функции, выполняемые порами в почвах, связаны с процессами газообмена, а также передвижением и удержанием влаги. Исходя из этого, по функциональному назначению выделяют поры аэрации и поры обводнения.

Поры аэрации. Это крупные некапиллярные (>8000 мкм) и капиллярные (100-8000 мкм) поры. Обычно вплоть до влажности почвы, равной предельно-полевой влагоемкости, они заполнены воздухом. Благодаря наличию этих пор осуществляется газообмен между почвенными горизонтами, между почвой и приземным слоем воздуха. При сильном увлажнении почвы по порам аэрации гравитационная влага передвигается в глубь почвенного профиля, т. е. они обеспечивают водопроницае-мость почв. заполнение пор аэрации влагой ведет к ухудшению воздушного режима почвы и развитию анаэробных процессов. Это происходит в результате формирования в профиле почвы водоупорных горизонтов, например плужной подошвы, или подъема уровня грунтовых вод выше критического уровня.

Поры обводнения. Представлены капиллярными порами размером 10-100 мкм. Содержащаяся в них капиллярная влага находится в подвижном состоянии и передвигается в направлении градиента влажности, температуры, напора воды и т.д. Это влагосохраняющие и влагопроводящие поры. Влага, сосредоточенная в них, доступна для растений, а максимальное ее количество обычно соответствует величине предельно-полевой влагоемкости.

Капиллярные поры размером

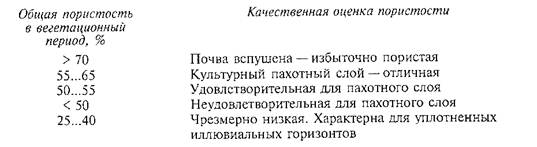

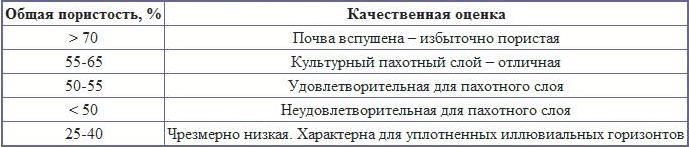

Пористость одно из важнейших свойств почвы, обусловливающих ее водный и воздушный режимы. С этим свойством связаны влагоемкость и воздухоемкость почв, водопроницаемость и водоподъемная способность. Самые высокие показатели общей пористости отмечают в верхних гумусовых горизонтах ночи, составляющих в среднем около 50-60 %. В нижележащих горизонтах величина общей пористости существенно снижается и достигает 30-40 %. Для оценки общей пористости суглинистых и глинистых по гранулометрическому составу почв используют шкалу Н.А. Качинского.

При оптимизации условий для произрастания сельскохозяйственных культур недостаточно оперировать только величиной общей пористости. для создания устойчивого запаса влаги в почве при одновременно хорошем воздухообмене (аэрации) необходимо, чтобы некапиллярная пористость составляла 55-65 % от общей. Если она меньше 50 %, то происходит ухудшение воздухообмена, что вызывает развитие анаэробных процессов. в агрономическом отношении очень важно чтобы при увлажнении почвы до предельно-полевой влагоемкости пористость аэрации составляла в минеральных почвах не менее 15 % от объема, в торфяных почвах — 30-40%. относительно верхней границы оптимальных значений пористости аэрации единой точки зрения нет. В качестве ориентировочных для минеральных почв можно указать значения пористости аэрации на уровне 20-25 % от объема почвы, а в условиях орошения — 30%.

Пористость аэрации, %, вычисляют по формуле:

Источник

Почвоведение и инженерная геология

2.5.4 Расчет пористости аэрации

Пористость аэрации – это часть общей пористости почвы, заполненная воздухом. Она равна разности между объемом общей пористости и объемом воды, которая содержится в почве в момент определения пористости.

Пористость аэрации вычисляют на основании данных общей пористости, влажности и плотности сложения почвы и выражают в процентах по отношению к объему почвы.

Расчет скважности аэрации (АЭ) производят по формуле

где АW – содержание воды в объемных процентах. Эту величину вычисляют по формуле

где W – влажность почвы, проц.; dV – плотность сложения почвы, г/см 3 .

Оборудование и материалы. 1. Пикнометры емкостью 100 мл. 2. Воронки. 3. Аналитические весы. 4. Электроплитка. 5. Кипяченая остуженная вода. 6. Почва, просеянная через сито 1 мм. 7. Нерастертый образец почвы. 8. Аллюминиевые цилиндры. 9. Технохимические весы. 10. Линейка.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятия плотности сложения, плотности твердой фазы, пористости почвы и их агрономическую оценку. 2. Какова оптимальная плотность почвы для сельскохозяйственных культур? 3. Что такое равновесная плотность почвы? 4. От каких свойств почвы зависит плотность сложение почвы, плотность твердой фазы, пористость? 5. Укажите приемы регулирования общих физических свойств почв.

2.6 Определение водно-физических свойств почвы

Почва как многофазная, полидисперсная система способна поглощать и удерживать воду. В ней всегда находится определенное количество влаги. Содержание влаги в процентах к массе сухой почвы (высушенной при 105 ?С) характеризует влажность почвы. Последнюю можно выражать также в процентах от объема почвы, м 3 /га, в мм.

Основными водными свойствами почв являются водоудерживающая способность, водопроницаемость и водоподъемная способность.

2.6.1 Определение капиллярной влагоемкости и скорости капиллярного поднятия воды

Свойство почвы удерживать влагу от стекания сорбционными и капиллярными силами называется водоудерживающей способностью. Количество влаги, которое способна удержать почва, называется влагоемкостью. В зависимости от того, в какой форме находится удерживаемая вода, различают максимальную адсорбционную влагоемкость (МАВ), предельную полевую (наименьшую полевую) влагоемкость (ППВ), капиллярную влагоемкость (KB) и полную влагоемкость (ПВ), или водовместимость. Максимальная адсорбционная влагоемкость – наибольшее количество прочносвязанной воды, удерживаемое сорбционными силами. Предельная полевая влагоемкость – наибольшее количество капиллярноподвешенной воды, которое может удерживать почва менисковыми или капиллярными силами после стекания всей гравитационной воды. Капиллярная влагоемкость – максимальное количество капиллярноподпертой воды, которое может содержаться в почве. Полная влагоемкость – наибольшее количество воды, которое может вместить почва при заполнении всех пор водой.

Влагоемкость выражают в процентах массы сухой почвы, в процентах объема почвы, миллиметрах, в кубических метрах на 1 га.

Берут металлический цилиндр с сетчатым дном. Внутрь его кладут фильтровальную бумагу. Определяют массу пустого цилиндра. Затем в цилиндр насыпают почву из нерастертого образца, уплотняя ее при этом, путем постукивания цилиндром о ладонь. После этого снова взвешивают цилиндр с почвой, для того, чтобы определить массу воздушно-сухой почвы в объеме цилиндра. Для определения скорости капиллярного подъема воды измеряют высоту почвы в цилиндре. Металлический цилиндр с почвой помещают в специальную ванночку с водой так, чтобы сетчатое дно цилиндра стояло на фильтровальной бумаге, концы которой опущены в воду, и засекают время начала насыщения. Вода по порам бумаги передается почве, и происходит ее капиллярное насыщение. После того, как произойдет насыщение (поверхность почвы увлажнится), снова засекают время. После полного насыщения цилиндр взвешивают на технохимических весах.

Расчеты капиллярной влагоемкости (КВ) в процентах производят по формуле

где В – масса почвы в объеме цилиндра после насыщения, г; Е – масса абсолютно сухой почвы в объеме цилиндра, г.

Скорость капиллярного подъема воды находят по формуле

где h – высота столба почвы, помещенного в цилиндр, мм; t – продолжительность насыщения, мин.

Форма записи результатов

2.6.2 Определение наименьшей влагоемкости в рассыпном образце почвы

Предельная полевая влагоемкость (ППВ) или наименьшая влагоемкость (НВ) – наибольшее количество капиллярноподвешенной воды, которое может удерживать почва менисковыми или капиллярными силами после стекания всей гравитационной воды.

Предельная полевая влагоемкость – важнейшая характеристика водных свойств почв. В природной обстановке она наблюдается после обильного увлажнения почв и стекания всей гравитационной влаги. При предельной полевой влагоемкости в почве имеется максимальное количество влаги, доступной растениям. Разница между ППВ и влажностью завядания (ВЗ) характеризует, по Н.А. Качинскому, диапазон активной или продуктивной влаги.

В почвах с глубоким залеганием грунтовых вод, в профиле, лежащем выше капиллярного увлажнения, высший предел влажности – наименьшая влагоемкость (НВ). Общепринятым методом определения НВ считается метод делительных площадок, заливаемых водой в полевых условиях. Но этот метод длительный и трудоёмкий, особенно в условиях, когда нет близко пресной воды, и когда требуется определить НВ на большую глубину. Этим и объясняется ограниченность широкого использования этого метода.

Лабораторный метод С.Н. Пустовойта и А. Ражабова основан на определении водоудерживающей способности почв и заключается в нижеследующем.

Из образца воздушно-сухой почвы берут среднюю пробу около 40 г, растирают каучуковым или деревянным пестиком и просеивают через сито с отверстиями 3 мм. Просеянную почву тщательно взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. Навеску помещают в специально приготовленный цилиндр с сетчатым дном. Цилиндры могут быть приготовлены из стекла, пластмассы или цветных нержавеющих металлов. Высота цилиндра около 10 мм. На нижний скошенный конец цилиндра прикрепляется туго натянутая шелковая или бронзовая сеточка с отверстиями около 0,1 мм.

Перед анализом цилиндр с сеткой и фильтром и стакан для сбора фильтрата предварительно смачивают водой. Смоченный цилиндр в подвешенном состоянии помещают в смоченный химический стакан ёмкостью 50–100 мл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.

Источник

Пористость почвы

Плотность твердой фазы

Плотность твердой фазы (d) – это масса твердых компонентов почвы (М) в единице объема без учета пор (V), или, это отношение твердой массы ее твердой фазы к массе воды в том же объеме при 40 0 С.

Эта величина зависит от природы и соотношения минералов и органических веществ, входящих в состав почвы. В отличие от плотности сложения, плотность твердой фазы величина практически неизменная (const).

В верхних горизонтах малогумусных почв плотность твердой фазы чаще всего варьирует в пределах от 2,5 до 2,65 г/см 3 . С увеличением степени гумусированности почвы плотность твердой фазы снижается и составляет 2,3-2,45 г/см 3 . В средней и нижней части почвенного профиля плотность твердой фазы, как правило, возрастает, достигая 2,7-2,8 г/см 3 .

Пористость почвы (порозность) – это объем почвенных пор в почвенном образце по отношению к объему всего образца (%) Рассчитывается по данным о плотности сложения (dv) и плотности твердой фазы (d) почвы.

Общую пористость, Pобщ.,% рассчитывают по формуле:

Между соприкасающимися элементарными почвенными частицами, микро- и макро агрегатами всегда имеются различного рода пустоты, которые называют порами.

По почвенным порам перемещается вода с растворенными в ней веществами, в них содержится воздух. В почвенных порах обитают микроорганизмы, простейшие и другие представители почвенной биоты, по ним в почву проникают корни и корневые волоски растений. Поэтому общий объем пор, составляющих это пространство – важнейшие характеристики почвы.

Формирование пористости происходит в результате действия различных факторов: образования и разрушения структуры, упаковки и переупаковки почвенных частиц, микро- и макроагрегатов, растрескивания почвенной массы под влиянием попеременно действующих процессов нагревания-охлаждения и набухания-усадки, заполнения свободного порового пространства подвижным почвенным материалом, выщелачивания растворимых веществ, деятельности живых организмов.

Величина пористости зависит от:

1. гранулометрического состава;

2. структуры почвы;

3. содержания гумуса;

4. биогенности почвы;

5. обработки и приемов окультуривания

Почвенные поры имеют различный размер и конфигурацию. Самые мелкие поры сосредоточены внутри агрегатов, более крупные – стыковые поры, поры-трещины, поры-полости располагаются между агрегатами. В связи с различной локализацией пор общая пористость подразделяется на агрегатную (если поры находятся внутри агрегатов) и межагрегатную (если поры расположены между агрегатами).

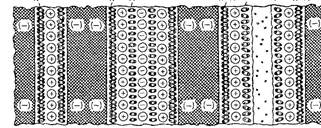

Макропоры – это в основном межагрегатная порозность, а мезо- и микропоры – внутриагрегатная. Это справедливо для хорошо оструктуренных почв, когда явно выделяются почвенные агрегаты. Однако такое соответствие наблюдается не всегда. Макропоры могут быть представлены биопорами (ходами червей, корней растений и пр.). И эти макропоры могут быть ответственны за специфический почвенный перенос, по образному выражению Шеина Е.В. – практически моментальный “ проскок” веществ внутри почвы.

В почвах часто выделяют капиллярную и некапиллярную пористость (порозность).

Капиллярная пористость равна объему капиллярных промежутков почвы.

Некапиллярная пористость равна объему крупных пор, как правило, межагрегатных. Некапиллярные поры обычно заняты почвенным воздухом. Вода в них находится под действием гравитационных сил и не удерживается. В капиллярных порах размещается вода, удерживаемая менисковыми силами.

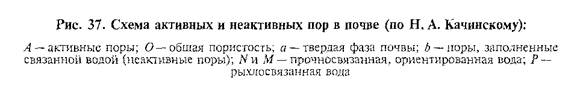

Поры, в которых находится капиллярная вода, почвенный воздух, микроорганизмы и корни растений, называют активными. К неактивным относятся поры, занимаемые связанной водой. В агрономическом отношении важно, чтобы почвы располагали большим объемом капиллярных пор и при этом имели некапиллярную пористость не менее 20-25% общей пористости. Оценку общей пористости дают по шкале Н.А. Качинского (табл. 11).

При оптимизации условий для произрастания сельскохозяйственных культур недостаточно оперировать только величиной общей пористости. Для создания устойчивого запаса влаги в почве при одновременно хорошем воздухообмене (аэрации) необходимо, чтобы некапиллярная пористость составляла 55-65% от общей.

Таблица 11. Оценка плотности сложения почв по Н.А. Качинскому

Если она меньше 50 %, то происходит ухудшение воздухообмена, что вызывает развитие анаэробных процессов. Важно, чтобы при увлажнении почвы до НВ пористость аэрации составляла в минеральных почвах не менее 15 % от объема, в торфяных почвах – 30-40 %.

Относительно верхней границы оптимальных значений пористости аэрации единой точки зрения нет. В качестве ориентировочных для минеральных почв можно указать значения пористости аэрации на уровне 20-25 % от объема почвы, а в условиях орошения – 30%.

Пористость аэрации (Pаэр.), % вычисляют по формуле:

Пористость почвы – величина динамичная, индивидуальная и генетически присущая тем или иным почвам. Однако общим для всех почв является закономерность: чем выше плотность почвы, тем меньше ее пористость и наоборот.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник