Какая почва была в древней греции?

Почва Греции сформировалась под воздействием климата и материнских пород. Плодородными считаются буро-коричневые, коричневые и желтоземные почвы, которые в основном находятся в прибрежных и равнинных районах под сухими лесами и кустарниками, считаются достаточно плодородными, однако, летом во время жары они подвержены сильному иссушению. В более влажном климате преобладают бурые горнолесные почвы.

Малоплодородная красноцветная почва, которая часто встречается в горных районах Греции, возникла из-за широкого распространения в горах известняковых пород. Такая почва хорошо подходит для выращивания виноградников. Почвенный покров в горах отличается щебнистостью и малой плотностью. Почва здесь быстро и интенсивно сносится из-за того, что сплошной растительный покров практически отсутствует.

Большинство берегов в Греции обрывистые, состоят из множества полуостровов, мысов, бухт с бирюзовой водой. На островах очень мало лесов, поскольку большая их часть гористая.

Ответ:

Объяснение:

Период караханидского господства в Казахстане характеризуется сдвигами в экономической и культурной жизни тюркоязычных племен. На его территории заметным становится оседание тюрков-кочевников. Развивались поселения и города, соответственно и городская культура. В Караханидском государстве сформировалась новая политическая система. Ислам объявлен государственной религией, была принята арабская графика, заменившая древнетюркскую письменность.

При Ярославе Мудром Киев часто сравнивали по красоте с Константинополем. Титмар Мерзебургский считал уже в это время Киев чрезвычайно большим и крепким городом, в котором около 400 церквей и 8 рынков. Другой западный хронист того же века, Адам Бременский, называет Киев соперником Константинополя, «блестящим украшением» .

При Ярославе возникли первые русские монастыри. В 1030 году Ярослав основал монастыри Святого Георгия: Юрьев монастырь в Новгороде и Киево-Печерский монастырь в Киеве; повелел по всей Руси «творити праздник» святого Георгия 26 ноября («Юрьев день» ) . Он издал Церковный устав и «Русскую правду» — свод законов древнерусского феодального права. В 1051 году, собрав епископов, он сам назначил митрополитом Илариона, впервые без участия константинопольского патриарха. Иларион стал первым русским митрополитом. Развернулась интенсивная работа по переводу византийских и иных книг на церковно-славянский и древнерусский языки. Огромные средства тратились на переписку книг. В 1028 году в Новгороде была основана первая большая школа, в которой были собраны около 300 детей священников и старост . При нём появились монеты с надписью «Ярославле серебро» . На одной её стороне был изображен Иисус Христос, на другой — Георгий Победоносец, покровитель Ярослава.

Известно, что для поддержания мира на северных границах Ярослав ежегодно отправлял варягам по 300 гривен серебра. Причём плата эта была слишком малой, скорее символической, но она обеспечивала мир с варягами и защиту северных земель. Ярослав первым издал закон о престолонаследии, согласно которому наследование шло не от отца к сыну, а от старшего брата младшему.

Источник

Какие были почвы древней греции

Климат Древний Греции был жарким и засушливым – дожди здесь проходили крайне редко. В отличие от других южных государств, зима в Греции была холодная, однако снег отсутствовал. На территории Древней Греции было много долин, горных лугов и хребтов, однако земли, которые могли быть использованы в земледелии, встречались только в северной части государства.

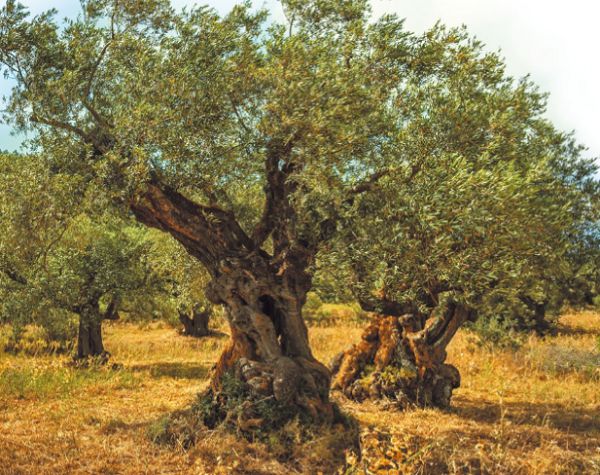

На склонах гор рос виноград, в южных долинах созревали оливки и апельсины. Горы Древней Греции были богатыми на запасы железа и цветных металлов, а также на залежи мрамора, строительного камня и красной глины.

Древнегреческую природу, в целом, никак нельзя назвать благоприятной для жизнедеятельности человека. В начале своего существования Древняя Греция была бедной страной. Для того чтобы полноценно заниматься хозяйством, древние греки были вынуждены строить каналы, чтобы происходило орошение земельных участков. Однако при небогатых ресурсах, Древняя Греция обладала красивой природой, что и сформировало высокое мироощущение греческого народа.

В Греции зафиксировано более 6000 видов растений (в том числе на Крите — 250), а некоторые прибрежные и внутренние области имеют богатейшую флору (примерно пятая часть страны покрыта лесами), по большей части сформированную деятельностью человека. Столь же интересен и животный мир страны — здесь водится немного крупных млекопитающих (бурые медведи, дикие кошки, косули, шакалы, дикие козы и другие), однако много насекомых и птиц. А в водах у побережья страны обитают белобрюхий тюлень и морская черепаха каретта, занесенные в Красную книгу

Эллада была царством вечнозеленой средиземноморской растительности. Преобладали низкие кустарники и устойчивые к засухе жестколиственные породы деревьев (лавр, фисташки, олеандр и др.). Горы были покрыты лесами, которые в настоящее время сильно вырублены. Мир млекопитающих отличался разнообразием. В горах обитали медведи, волки, лисицы, кабаны, олени и серны. На островах паслись обильные стада диких коз и овец. На севере страны встречались даже львы. Мир пернатых состоял из местных видов (сов, соколов, коршунов) и перелетных птиц, проводивших в Греции зиму. Неисчерпаемыми были запасы морской рыбы. Аттика славилась дикими пчелами, дававшими превосходный мед.

Почвы Греции каменисты, низкоплодородны и трудны для возделывания. Посевы зерновых (главным образом ячменя и пшеницы) давали хорошие урожаи лишь в некоторых областях (Лаконике, Беотии, Фессалии). Гораздо эффективнее было виноградарство (особенно развитое на островах) и выращивание олив (главным центром которого была Аттика). В садах и огородах зрели овощи и фрукты, самым известным из которых был инжир. Занимались греки и скотоводством, разводя крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, домашнюю птицу.

Источник

Сельское хозяйство и земледелие

Земледельческое хозяйство является экономической основой греческой цивилизации. Не случайно в греческих городах-государствах политическая принадлежность и владение гражданскими правами ставились в прямую зависимость от владения земельным участком. Территория Греции не изобилует плодородными землями, сегодня лишь 18 % ее площади пригодно для обработки, в древности же эта цифра была еще меньше. Соответственно, земледельческие области в древности были густо заселены, плотность населения в среднем соответствовала современной — 40−60 человек на км 2 , свободных земель на всех не хватало, что, с одной стороны, обеспечивало постоянный приток сельского населения в города, а с другой, стимулировало заморскую колонизацию.

Землепользование

Надежные данные по системе землепользования в Греции имеются лишь на примере Аттики. Ее площадь в древности составляла 2400 км 2 , из которых для сельскохозяйственной обработки было пригодно 25–30 % территории, т. е. 600–800 км 2 . Остальная площадь была занята горами, лесами, болотами и т. д. Большая часть земли использовалась под хлебные культуры, основным районом хлебопашества была Триасийская равнина, а традиционным центром земледелия являлся Марафон. В Педионе поля в большей степени перемежались с огородами и насаждениями плодовых деревьев, виноградников и олив. Процентное соотношение культур определялось качеством почвы, количеством влаги, характером ландшафта, доступностью рабочей силы, близостью рынка и рядом других факторов. Число землевладельцев, обрабатывавших эти территории, а также количество и площадь принадлежавших им участков определено лишь очень приблизительно и в основном при опоре на косвенные данные.

Земледелие

Наиболее распространенной системой земледелия было двухполье, когда одна половина поля засевалась, а другая оставлялась лежать под паром. Урожаи в этих условиях получались невысокие. Инвентарь сельскохозяйственных орудий был беден, в него входили примитивный безотвальный плуг, мотыга и серп. Землю пахали упряжкой волов, для разрыхления почвы приходилось делать три-четыре загона вдоль и поперек поля. Те места, которые плуг взрыхлил недостаточно глубоко, дополнительно обрабатывались мотыгой. Сеяли ручным способом. Пшеница плохо росла на каменистой почве, ее высевали на небольших площадях.

Преобладающей зерновой культурой был менее ценный, но дающий хорошие урожаи неприхотливый ячмень. Хлеб, каша или лепешки из ячменя были основной зерновой пищей древних греков. Овес считался сорняком, ко ржи относились пренебрежительно, на хорошо увлажненных участках высевали просо. Жали вручную серпами, затем собранное зерно провеивали, подбрасывая в воздух широкими деревянными лопатами. Из бобовых выращивали чечевицу, вику, реже горох. Холмистые каменистые почвы Греции, обилие солнца и достаточное количество осадков были весьма благоприятны для выращивания виноградных культур, оливок, плодовых деревьев и овощей. Вино, оливковое масло, смоквы и овощи входили в основной рацион питания наряду с хлебом. В горных районах важную роль играло пастбищное и отгонное скотоводство и даваемые им молочные продукты.

Питание греков включало бобы, хлеб, сыр, оливки и фрукты. Рыбу и мясо население ело редко. Недавние исследования позволили оценить греческую диету в следующих долях: 65–70 % получаемых калорий приходилось на хлеб, 20–25 % на фрукты и только 5–15 % на масло, мясо и вино.

Крестьянское хозяйство и рынок

Развитие сельского хозяйства и история аграрных отношений в Аттике начиная с VI в. до н. э. объясняются действием рыночных законов. Даже средние крестьянские хозяйства были многоотраслевыми и ориентировались на рынок по ассортименту выращива емой продукции. Практически в каждом возделывались зерновые, масличные посадки, был разбит виноградник, содержался плодовый сад, огород, паслись небольшие стада коз и овец. Значительная часть собранного урожая тут же продавалась на рынке, поскольку основные продукты питания — прежде всего, хлеб и сушеную рыбу — город получал из-за границы по морю. Морская гегемония Афин означала, что хлеб на рынке был доступен на протяжении всего года и продавался по приемлемым даже для мелкого потребителя ценам. Дешевизна привозного хлеба делала его производство в самой Аттике невыгодным и ускоряла переход земледельцев к рыночному хозяйству. Крестьянин, изображенный в комедиях Аристофана, копит деньги, торгует и делает запасы. Мы постоянно встречаем его на рынке, продающим древесный уголь, оливки, растительное масло, вино, уксус, овощи. В хозяйствах, принадлежащих крупным собственникам, получаемые излишки достигали объемов товарного производства. Так, в приписываемой Демосфену судебной речи упоминается о владениях некоего Фениппа, с которого хозяин участка якобы получил за один год свыше тысячи медимнов хлеба и больше 800 метретов вина. Для получения такого урожая потребовалось 80–100 га земли.

Снабжение хлебом

При всей сложности организации хозяйства и большом числе работников Афины были не в состоянии полностью обеспечить население страны продовольствием. Имеющиеся у нас цифры статистики позволяют приблизительно определить численность свободного населения города, которое на протяжении V– IV вв. до н. э. колебалось в пределах от 100 до 200 тыс. человек. При этом количество рабов не поддается даже приблизительному подсчету. Обычно его оценивают цифрой от 75 до 150 тыс. человек. Исходя из среднегодовой потребности 6 гектолитров зерна на человека (310 кг пшеничной и 510 кг ячменной муки в год), можно рассчитать, что для своего пропитания Аттика ежегодно нуждалась от 1 млн 50 тыс. при минимальной и до 2 млн 10 тыс.при максимальной оценке гектолитров зерна в год. Урожайность Аттики оценивается примерно в 1 млн медимнов, или 520 тыс. гектолитров зерна в год, причем девять десятых этого объема составлял ячмень (8−12 гектолитров с гектара) и только одна десятая — пшеница (16−20 гектолитров с гектара). Какова бы ни была эта цифра на самом деле, Афинам приходилось постоянно и в больших объемах импортировать хлеб из Северного Причерноморья, Эвбеи, Кипра, Сицилии и других мест. В одной из речей Демосфена, относящейся к середине IV в. до н. э., сообщается, что только из Боспорского царства в Афины ежегодно ввозилось около 400 тыс. медимнов хлеба — столько же, сколько из всех других областей вместе взятых.

Источник

Какие были почвы древней греции

УРОК 1. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

В Греции, как и в странах древнего Востока, жаркий климат. Но в остальном природа Греции иная, нежели природа земледельческих стран древнего Востока. В Греции нет полноводных рек и потому невозможно орошение. Из-за скудных почв и засухи в Греции не хватало хлеба, кормов для скота, поэтому преобладал мелкий рогатый скот и свиньи.

Греция — страна морская и горная. Как узнают учащиеся на данном и последующих уроках, здесь получили развитие ремесла (металлургия, изготовление шерстяных тканей, гончарство, каменное строительство, кораблестроение), мореплавание, добыча соли из морской воды, морская торговля.

В обоих рекомендованных ниже вариантах урок может быть целиком посвящен изучению нового материала.

Вариант I. Работа с цветными диапозитивами .«Культура Крита и Греции во II тысячелетии до н. э.». На уроке рассматривается древнейший период в истории Греции, связанный с расцветом эгейской цивилизации. По ходу работы с экраном учитель кратко характеризует природу Греции (более подробную характеристику учащиеся прочтут дома в учебнике).

Вариант II. Основное внимание уделяется природным условиям древней Греции и их влиянию на жизнь населения. Микенская культура в отличие от предшествующего варианта изучается либо в сжатой форме на уроке, либо учащимися дома по учебнику.

Учитель предлагает учащимся обосновать порядок изучения вопросов в новом разделе: «Подумайте, с чего мы начнем изучение истории древней Греции. Почему именно с названных вами вопросов? Покажите на примере из истории древнего Востока, что местоположение и природные условия страны влияли на жизнь ее населения».

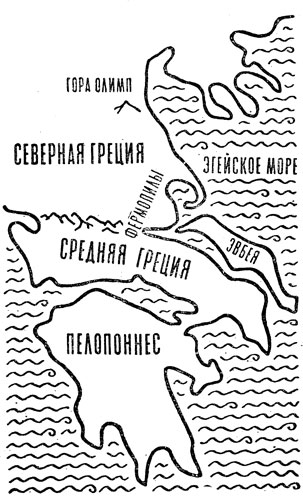

План изучения: 1. Местоположение Греции. 2. Природные условия. 3. Микены и другие города Греции во II тысячелетии до н. э. 4. Переселение дорийцев и упадок культуры в Греции.

1. Учитель поведет учеников от знакомых им географических представлений к незнакомым. На карте «Древние государства мира» или физической карте полушарий он показывает Египет и Междуречье, предлагает назвать эти страны и описать их местоположение. После этого он показывает Грецию и определяет ее местоположение. Подчеркивается, что Греция расположена на Балканском полуострове, в Южной Европе. Это первая европейская страна, к изучению которой приступают учащиеся ( Многие ученики все еще плохо разбираются в частях света. Поэтому, работая с картой учитель напоминает пятиклассникам взаиморасположение Европы, Азии и Африки). Затем учитель предлагает рассмотреть карту № 4 и соответствующую ей настенную карту «Древняя Греция (до середины V в. до н. э.)».

Поскольку размеры Греции на картах «Древние государства мира» и «Древняя Греция в V в. до н. э.» различны, возможно задание: «Перед вами две карты: на одной Греция очень невелика, на другой она занимает чуть не всю карту. Подумайте, чем объяснить это различие». Учащиеся указывают на то, что различны масштабы карт.

После изучения вопроса учащимся предлагается показать на настенных картах Грецию и определить словами ее местоположение.

2. Задание: Выслушайте рассказ о природе древней Греции. Сравните природу Греции и Египта. В ходе объяснения учитель делает на доске краткие записи (памятку), в которых фиксируются важнейшие мысли (см. пособие, табл. 14).

| Сходство | Различие |

| 1. Обилие тепла 2. Дожди редки | 1. Море 2. Горы 3. Почвы 4. Реки |

Работая с картой «Древние государства мира, учитель предлагает сравнить местоположение относительно экватоpa Греции, Египта и местности, где проходит урок (например, Москвы). Учащиеся говорят, что ближе всего к экватору Египет. Однако учителю важнее подчеркнуть не различие в местоположении Египта и Греции, а сходство. Он отмечает, что Греция, подобно Египту, — южная страна. Зима здесь короткая и теплая, в году много знойных, жарких дней. В таблице делается запись: «обилие тепла».

Затем учитель сообщает, что дожди в Греции идут зимой, в остальное время года они редки. Учащимся известно, что в долине Нила осадки выпадают еще реже, однако здесь важно не различие, а сходство природных условий (в дальнейшем пойдет речь о засухе, постоянно угрожавшей греческим земледельцам). Делается запись: «дожди редки».

Греция со всех сторон, кроме северной, окружена морем. В жизни древних греков море играло громадную роль. Во многих местах побережья, особенно восточного, море глубоко вдается в сушу, образуя заливы и удобные бухты. Еще будучи детьми, греки учились плавать, грести, ставить парус, бороться с волнами. В незапамятные времена греки стали морским народом. Они строили корабли, похожие на большие деревянные лодки и имевшие мачту с парусом. Экипаж корабля был довольно многочислен: вдоль бортов сидело 50 гребцов, на корме стоял кормчий (рулевой), управлявший кораблем с помощью большого весла.

Задание: В древности греки плавали главным образом вдоль берегов и избегали выходить в открытое море. Для объяснения этого факта есть несколько причин. Какие причины назовете вы? Обычно на уроке возникает необходимость поставить дополнительные вопросы: 1) Почему древнегреческие мореплаватели боялись штормов и бурь больше, чем моряки наших дней? 2) Почему греки могли заблудиться в открытом море? Почему этого не боятся современные моряки? 3) Почему греческие моряки вынуждены были часто приставать к берегу? (Корабль имел небольшие размеры и многочисленный экипаж: запасов воды и продовольствия надолго не хватало.)

Желательно, чтобы учащиеся запомнили названия морей, по которым плавали древние греки. Задания: 1. Определите название большого моря, воды которого со всех сторон омывают берега Греции. 2. Отдельные части Средиземного моря имеют самостоятельные названия. Определите по карте № 4, как называется часть Средиземного моря, расположенная к востоку от берегов Греции.

Учитель может рассказать миф, объясняющий происхождение названия Эгейского моря ( Целесообразнее, однако, познакомить учащихся с этим мифом путем показа диафильма «Мифы древних греков» на следующем уроке).

— Некогда греческим городом Афины правил старый царь Эгей. В те времена Афины платили страшную дань царю острова Крит. (Афины и Крит учитель показывает на карте.) Каждые 9 лет на этот остров отправляли 7 юношей и 7 девушек. Там их пожирало страшное чудовище Минотавр, которое имело туловище человека и голову быка. Минотавр жил в огромном здании под названием «лабиринт». Здание имело тысячи комнат с длинными, извилистыми, перепутанными коридорами. Попав в лабиринт, никто не мог найти дорогу к выходу.

Сын царя Эгея, молодой и отважный Тесей, решил освободить Афины от ужасной дани и отправиться на Крит, чтобы сразиться с Минотавром. Узнав об этом, старый Эгей попросил сына: «На корабле в знак нашего горя, — сказал он,- стоит черный парус. Если тебе суждено победить Минотавра и избавить страну от унижения и позора, прикажи на обратном пути сменить черный парус на белый. »

Тесей прибыл на Крит, где познакомился с доброй и красивой дочерью царя Ариадной. Она полюбила Тесея и решила помочь ему. «Вот тебе клубок ниток, — сказала Ариадна, — когда войдешь в лабиринт, привяжи конец нитки к порогу и смело иди вперед. Разматывай клубок, не выпуская его из рук, а на обратном пути эта нить приведет тебя к выходу. Вот острый меч, он поможет тебе убить Минотавра». Тесей поступил именно так, как сказала Ариадна. Он победил в бою Минотавра, и освободил Афины от уплаты дани Криту. Но на радостях забыл Тесей выполнить просьбу отца. А старый Эгей часто выходил к морю и с высокой скалы всматривался в даль. Однажды он закричал: «Афиняне! Я узнаю корабль, но не могу различить цвет паруса». «Мужайся, царь, — был ответ, — парус остался черным». Решив, что сын погиб, царь в отчаянии бросился вниз с крутого обрыва в море, которое,с тех пор называют Эгейским.

Рассматривается карта № 4. Древние греки научились пересекать Эгейское море, плывя от острова к острову. Уже более трех тысяч лет назад они заселили все его острова и западное побережье полуострова Малая Азия.

Записав на доске в правый столбец таблицы слово «море», учитель продолжает рассказ.

Греция-горная страна. Горные хребты пересекают ее вдоль и поперек. Самая высокая гора Греции — Олимп расположена в северо-восточной части страны. Греки никогда не поднимались на покрытую снегом вершину Олимпа, и они верили, что там расположены дворцы богов. (В какой стране существовали сходные верования?)

В Греции мало плодородных земель, почвы скудные, поэтому участков, пригодных для хлебопашества, и пастбищ здесь немного. «Какие записи нужно сделать в таблице?» — спрашивает учитель. Выслушав ответы, он пишет: «горы», «почвы». Затем характеризует полезные ископаемые древней Греции, леса и животный мир (эти факты могут не фиксироваться в таблице).

В Греции было много полезных ископаемых: руды — железная (во многих местах страны), медная (остров Эвбея), и серебряная (юг Аттики); большие запасы хорошей глины и разнообразные породы камня. Подробнее можно сказать о мраморе, поскольку он широко использовался в архитектуре и скульптуре.

— Видели ли вы мрамор? Где? Это очень красивый камень: он обладает разными оттенками — снежно-белым, розовым, желтоватым. Цвет мрамора не постоянный, он меняется в зависимости от погоды и освещения. Но в любую погоду и время суток мрамор имеет теплый, приятный для глаз цвет. Мрамор удобен для обработки: его можно пилить и сверлить, а если мрамор отполировать, он будет блестеть как зеркало.

Лесов в Греции мало; каменистые склоны гор голы или покрыты кустарниками и низкорослыми деревьями с искривленными стволами. Такой лес не годился для построек. Кора и листья кустарников служили пищей козам и овцам, которые карабкались по крутым склонам. Хвойный строевой лес рос в древности только на севере Греции да кое-где на юге (Пелопоннес), он представлял огромную ценность для населения страны.

Упоминание о хищных животных и змеях поможет учащимся на следующем уроке понять, что мифы о борьбе Геракла со сказочными чудовищами отражают многовековую борьбу греков с природой. В горах Греции в глубокой древности водились кабаны, медведи, волки и даже львы. Хищники нападали на работающих в поле земледельцев, пастухов и скот. Было много ядовитых змей.

В Греции нет полноводных рек, подобно Нилу, Тигру и Евфрату. Когда в марте в горах тают снега, реки переполняются водой, бурлят и клокочут. Подойдешь близко к горной реке — не услышишь собственного голоса. Опасно переправляться через нее и совсем невозможно плыть по ней на лодке. Но уже в мае реки мелеют. А в июле стоит сильная жара (до 40° в тени) — выгорает трава и склоны гор приобретают желтоватый оттенок. Ищешь горную реку, но где же она? Лишь маленький ручеек течет по дну русла.

«Что следует записать в таблице?» Получив ответ, учитель делает последнюю запись («реки»). После чего он может предложить вопросы и задания:

1. В чем сходство и различие природных условий Греции и Египта? (Высказываясь, учащиеся пользуются таблицей на доске. Обычно они помнят природу Египта и способны дать развернутые ответы.) 2′. Предположите, как природа Греции влияла на развитие земледелия и скотоводства. 3. Каким занятиям она благоприятствовала в древности?

3. Изучение вопроса осуществляется путем чтения вслух учебника .(§ 23, п. 3). По ходу чтения следует показать на карте Пелопоннес и Микены. Рассматриваются рис. 1-4 (стр. 100).

На рис. 1 изображен вход в Микенскую крепость. Так называемые «львиные ворота» сложены из трех огромных каменных глыб (длина верхнего камня 5 м, толщина — 1 м). Над воротами треугольная плита с рельефным изображением двух львиц. Огромные хищники опираются передними лапами на основание колонны, головы их (они не сохранились) были обращены к входящим. Львицы как бы охраняли вход.

Содержание других рисунков раскрывается в соответствии с подписями к ним.

«Древнейшие государства греков,- говорит учитель,- погибли внезапно под ударами врагов (при раскопках обнаружены следы пожаров и разрушений)».

4. Вопрос о том, кем были разрушены Микены и другие древнейшие города Греции, также можно разобрать путем объяснительного чтения (§ 23, п. 4). Нужно подчеркнуть, что дорийцы жили родами и племенами.

В приведенном описании урока отсутствует характеристика трех частей Балканской Греции (§ 23, п. 2). Допустимо вообще здесь не касаться этого вопроса (обилие географических названий отвлечет учащихся от основных идей урока), в дальнейшем пятиклассники исподволь познакомятся с картой Греции и усвоят требуемые географические объекты. Но если учитель все же сочтет необходимым провести эту работу, целесообразнее всего проделать ее с помощью мелового контура Греции (см. пособие, рис. 18) ( Контур рисуется на доске до урока от руки или с помощью трафарета из картона или фанеры). По ходу объяснения учитель делит картосхему Греции на части, делает надписи мелом: «Пелопоннес», «Фермопильский проход» и т. п. После работы с доской даются задания: «Покажите на карте «Древняя Греция» три части, на которые делится Греция. Как называется Южная Греция? Как можно было проехать по суше из Северной Греции в Южную?»

Рис. 18. Древняя Греция. Меловой рисунок

Домашнее задание: § 23. Вопросы 2-5 к § 23.

Источник